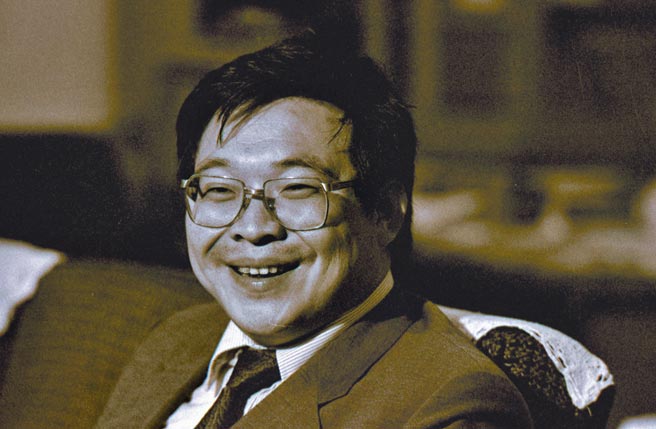

朱高正小我十歲,是我的雲林同鄉;卻是遲至1986年他35歲,我才從父親口中得知他的名字。

那年,我在新聞界服務近十年,每天看兩大報兩小報;但看不到台北以外的地方版。當時尚未解嚴,能在全國版露臉的政治人物大多是國民黨人;偶而二版有些民主派學人;或三版的兇殺案,大車禍或影劇版的電影明星和歌星…。母親每次帶永定土產到台北,父親總讓她夾帶幾張家中的雲嘉南版,讓我略知家鄉人家鄉事;但沒看過「朱高正」。

1986年,台灣的政治大事是第一屆增額立委選舉。我小學時代即知,在我們雲林縣,不論省議員或縣長選舉,父親總是投給李萬居、王吟貴等無黨籍,從不投國民黨。增額立委選舉第一遭,選區擴大很多;除了雲林縣,還涵括嘉義縣、台南縣、台南市,我不知有哪些人參選,12月6日投票的前一天晚上打電話回去問父親,他說了一些人,有的我知道(如國民黨的「紅包本」),有的我不知道(如民進黨的「朱高正」)…。

最後父親說:「阮攏欲投朱高正,伊嘛是黨外的。…」

「哦,朱高正,伊是啥款人?」

「住北港彼邊啦,德國留學轉來的哲學博士,35歲人,真有理念,可能會當選…。」

父親說的「阮」,包括母親及宅門內的堂兄堂嫂與宅門外的厝邊隔壁;我算一算,也只不過二十多票。

我必須很慚愧的承認,由於一向晚睡晚起,我從沒投過票。即使第一次增額立委選舉,我也沒去投;晚上看電視新聞,朱高正當選了。

12月7日午後,父親來電話了:

「朱高正第一高票當選哦…!」72歲吾父如此說著35歲的政治新人。

後來,由於這個新立委的新問政方式,我開始在全國版看到他的名字;偶而也在電視新聞看到他的神采(那還是只有黨政軍營三台的時代)。進入立法院不足一年,他發誓推翻蔣氏獨裁,推動大陸探親,國會全面直選,還多次與資深立委激辯,扭打,成了知名度最高的新科立委…。那一年,7月15日台灣解嚴;11月2日開放大陸探親;11月7日他在國賓飯店與鄭南榕互毆…。

看著那些與他有關的政治新聞時,萬萬沒想到服務於「人間」副刊的我有一天會打電話給他,並且與他見了面。

打電話約作家寫稿於我是常事,生活裡也不時面對各種變動與意外。例如1988年1月1日,報禁開放之日,是我進入「人間」副刊第八年,並被調升為副刊組主任兼「人間」副刊主編;辦公室從二大樓二樓一小間搬到三樓文化新聞中心一大間;與大地版、影劇版、生活版等同事在一起,氣氛熱鬧多了…。

過了兩星期,我還在調適新職的戰戰兢兢中,「中華民國總統兼中國國民黨主席蔣經國」在1月13日下午3點55分辭世了!余紀忠董事長曾對我說,副刊也需反映現實;總統去世這等大事,次日的版面當然必須反映。一霎時兵荒馬亂,草擬約稿和電話約訪作家,決定名單分配同事逐一進行…。

──那晚美術編輯還在貼版,我即打電話向自詡「國會戰神」的朱高正約稿,後來又親自去他通化街家中退稿;這個因蔣經國辭世的意外是空前絕後的。

*

編輯生涯裡,約稿和退稿是工作,有時是手段,更有時是藝術。對作者來說,稿件「留用」是喜劇,「退稿」是悲劇;對編輯而言,處理悲劇也確實比喜劇還費心費神。很遺憾的,我曾面對的悲劇比喜劇多了無數倍。「你們做編輯的,真是殘忍啊!」我在電話裡不時聽到類似的指控。「你說你說,我這篇稿子哪裡不好?到底有什麼問題?…」這也是我不時聽到的質問。

我們那個年代還不時興電腦,稿件信件都是紙本,退短稿以普通信封郵寄,退長篇則以牛皮紙袋掛號。助理編輯下班時,常抱一紙袋退稿去收發室;辦文學獎時稿件多,還得以帆布袋拎著去。

朱高正則是我的編輯生涯裡唯一親自登門退稿的作者。但是,他沒有像在立法院問政那樣咄咄逼人,也沒質問「我這篇稿子哪裡不好?到底有什麼問題?」──他只是不斷的把頭低下去,低到我幾乎看不到他的頭。

後來多年我不時想著,他如果把我們那天晚上的對話過程錄了音轉譯出來,內容可能比我去退的那篇稿子還精采。

但是,他沒那麼做。

*

回到歷史現場,反映現實必須忠於事實,就先從1月13日的兵荒馬亂說起吧。

那天黃昏,我約到四位答應供稿的海外作家;幸好那時已有傳真機,不到四小時即收齊來稿:唐德剛〈民主法治初嘗.執簡史家太息──敬悼蔣經國總統〉、陳香梅〈民主不是沖一杯咖啡〉、劉紹銘〈後蔣經國時代〉、鄭愁予〈清醒的悲痛〉;以及住台北的朱西甯〈驚懼與憂傷之餘〉。

副刊組「人間」與「大地」兩刊的同仁駱紳、焦桐、羅智成、孟樊,也分別電話訪問海內外15位作家並代為撰稿:董橋〈為台灣打下穩固的基礎〉、吳念真〈最可憐的老人〉、羅青〈最「前衛」的長者〉、高大鵬〈先知的鼓勵〉、司馬中原〈鞠躬盡瘁的公僕〉、席慕蓉〈他是個好總統〉,陳若曦〈有他在就好了〉,王文興〈我對未來有些擔憂〉、齊邦媛〈他好像在跟時間賽跑〉,李喬〈他應該多活幾年〉、七等生〈一首詩的感動〉、雷驤〈總希望能遲點發生〉、王拓〈他使國家越來越健康〉、洛夫〈大政治家的魄力與寬容〉、司徒衛〈他提供了良好的環境〉。

《中國時報》是最早開始彩色印刷的第一大報,那天傍晚編政主任孫大可即來通知,次日的版面一律黑白,請美術編輯選圖時多留意搭配。「大地」副刊主編駱紳是老編,稿件陸續進來後,我請他負責發稿跑工廠,請美術編輯把兩刊併版規劃,也決定不寫編案(免得與二、三版重覆),直接訂了簡單的大標:「整個歷史都看見他」。

美術編輯在剪稿貼版時,有些文化新聞中心其他版的同事好奇的跑來「先看為快」。後來余小姐也來了,看到李喬的第三點感想時,哼了一聲說:「這個有趣,該死的不死,不該死的都死了,這個有趣,該死的是誰啊?」

余小姐走後,人稱「簡公」的簡志信也來了。

簡公是《時報周刊》董事長兼文化新聞中心主任,平時在《時報周刊》辦公室,偶而才來文化中心。1965年他讀國立藝專時即隨楊蔚來過我家睡行軍床,9月在耕莘文教院《等待果陀》舞台劇演出其中一個站在舞台邊的沉默路人;當時都叫我「大嫂」。1980年我進「人間」副刊時已和楊蔚離婚近十年,簡公看到我只拍拍肩膀笑一笑。1987年秋某夜,簡公請我和駱紳等「人間」人去他家吃消夜,說報禁快開放了,以後挑戰更多,大家加油。臨走把我拉到一旁悄聲說:「以後余先生要重用妳。」1988年初我被調升職位,不知是否他的推薦?

1月13日晚上降版之前,簡公來看副刊組兩版完稿,頻說很好很好,各位辛苦了。

「明天還做吧?」他問我:「今天這麼多名家,明天還有哪些名家?」

「有朱高正-。」

我還沒說完,簡公就打斷我:「哦,朱高正!為什麼要約他?」

「因為他推動大陸探親啊,」我說:「後來蔣總統真的開放了,我們報社每天都一堆大陸來的尋親信,有時候還一整版刊登;人間也登了不少探親文,很感動人啊。」

「哦,那倒是真的-,」簡公沉吟了一下:「不過,朱高正的稿子來了,還是讓我看一下…。」

*

1月13日晚上打電話向朱高正約稿,我也費了一番心思;其中關鍵是選票與李萬居。我跟他說,家父與永定鄉親都投給他,還說家父以前也都投給李萬居…。他在電話那頭說:「哎喲呀,萬居仙哦!」口氣非常之激昂:「我細漢時陣伊選省議員,阮老爸攏嘛自北港攜我去四湖伊祖厝逗鬧熱,我大漢以後才了解伊做真濟代誌,真正了不起!真正是咱雲林人的模範…。」

1月14日下午,一走進報社大門,收發室的田小姐就喚住我:「季季小姐,這有立法院的人送來的信,說是一定要交給妳本人。」

收發室在余先生家門邊,緊鄰著可停三輛車的余家車庫。我知道她說的是朱高正的稿子,但我只謝謝她,沒有明說。

她那時也許五十歲了,大家還是叫她田小姐。她大概是東北人,高大粗壯,嗓音沉厚,待人和氣,長年穿著寬鬆的深藍旗袍。「人間」副刊搬遷三樓大辦公室時,她還特別來關心,幫忙捆理雜物搬東西。我最後清掃地板時,發現碎紙堆裡有兩個中國時報信封,不像是「人間」副刊的信件,撿起來仔細查看,信封裡各裝著兩千元台幣,收信人欄目有一個寫著「陳公亮」。

啊,我的心裡驚叫一聲。我看過李敖公布的檔案,記得「陳公亮」這名字;他哥哥不就是二二八事變後被罵死了之後又被槍斃的陳儀嗎?

這一定是剛才田小姐幫忙搬東西時從她旗袍口袋滑出來的…。

「人間」隔壁是「安全室」,我不動聲色的把信封塞進外套口袋,忙完即跑去收發室找田小姐。那裡還有余先生的司機和隨扈,我招手請她出來,移步到隔壁車庫才把信封拿出來。

田小姐緊握我的手腕說:「啊,我太粗心了,真謝謝妳真謝謝妳啊。」

接過了信封,她貼著我的耳朵細聲說:「這是我們董事長的心意,每個月給一些朋友送點錢貼補家用,不要說出去哦…。」

走回「人間」的路上,我一直想,田小姐是否知道這「陳公亮」是陳儀的弟弟?

後來我又想,知道或不知道是一樣的;反正是動亂時代裡無數難以言說的不為人知的辛酸。

*

回到「人間」讀完朱高正的稿子,我長嘆一口氣。

終於,還是拿起話機,撥了簡公的分機。

他很快來了,也很快看完了,也是長嘆了一口氣。

「妳也知道吧,」簡公說:「余先生是國民黨中常委。」

我點點頭。

「這時候舉國皆哀,朱高正還要罵國民黨?我看──,還是得把稿子拿去請余先生看一下,他同意了也許就沒問題。」

我也仍然只好點點頭。

半個多小時後,田小姐來電話了:「董事長還在家,請妳過來一下…。」

走進那個我熟悉的余先生書房,在他的書桌前坐下來。

「這篇稿子寫得很好,但是,不能發表-。」

我依然是,點點頭。

「現在國民黨要籌辦經國先生的後事,更重要的是要穩住大局,不能亂,妳曉得吧?」

我也依然是,點點頭。

余先生把一個中國時報信封和那個立法院信封推到桌邊:

「這一萬元是給朱委員的稿費,」余先生說:「妳連同他這篇稿子一起,親自送去他家,好好謝謝他…。」

那天晚上降完版也快十一點了,我撥了朱家的電話,說要去送稿費。

「哎喲,大姊,妳別這麼客氣,稿費等稿子發表過再給我就好啦。」

「這是我們余董事長的吩咐,我是奉命行事啊。」

「哦,你們余董事長這麼客氣啊,好吧,妳來吧,我們雲林鄉親也見個面…。」

朱家在通化街143巷,我坐計程車抵達時已將近十二點,街上燈火稀微,巷裡悄無聲息;我上了三樓,他已站在門口等候。

「噓一,」他的右手食指按著唇邊:「我太太孩子已經睡了。」

他領我走進書房,把門關起來。

就像在余先生的書房,他坐在書桌後面,我坐在書桌之前。

「真歹勢,這尼暗閣乎汝行遠路來這。」

「沒要緊啦,我們在報社上班的,攏嘛是暗光鳥。」

我拿出中國時報的信封,放在他書桌上。

「這一萬元,是余董事長給你的稿費。」

「哎喲,我那篇稿子,好像不足四千字耶,」他說:「你們的稿費很高啊!我以前攏嘛常常寫沒稿費的稿。」

我拿出立法院的信封,也是放在他書桌上。

「這是你的稿子,余董事長說,非常謝謝你。」

他皺起眉頭,凝望著立法院的信封:「這是-?」他拍著額頭:「哎呀,這是退稿?這是退稿啊!」

「真對不起,請你諒解。」

他往後靠著椅背,吐出一大口氣。

「你們余董事長,常常這樣對你們思想管控嗎?唉,都什麼時代啦!」

「還有比余董事長更高層的思想管控啊!」

「我知道,就是警總那一幫匪類!」

「不止警總哦,還有國防部政二處啊,中央黨部啊,總統府啊…!」

我把進入新聞界後所知所歷的一些思想檢查思想管控一件件說出來…。他靜靜的聽著,握緊雙手,低下頭,彎下腰,越彎越低,低到桌面之下,幾乎看不到他的頭,卻聽到他長嘆了一聲:

「唉,我如果辦報,也會這樣啊?幹──!」

*

終於,他抬起了頭,神情嚴肅的說:

「大姊,妳可能不知道,我最近正想要辦報,要大幹一場。」

我笑了:「報禁都開放了,已經增加好幾個新報紙,你現在才想要辦報!」

「不是辦新報啦,是買舊報,」他說:「我哪有錢買報啊,是王永慶要買,找我出面當社長兼總編輯。」

「哦,王永慶又想辦報啦?他以前是聯合報最早的大股東,後來退出來,把股份賣掉了,難道現在又想買回來?」

「不是啦,王惕吾怎麼可能把聯合報賣掉?王老闆當初賣掉聯合報股份,是因為有三大股東,社務他插不上手嘛。這次他想買台灣日報,獨資吃下來,最近他為了那個六輕設廠的事飽受環保人士批判,有自己的報紙比較好講話。」

「哦,是要買台灣日報啊?」

「對啊,台灣人辦台灣日報,光明正大,理所當然啊!」

我於是坦白的說,台灣日報已經轉手多次,從統派到獨派,又從獨派轉到軍方,立場搖來擺去,形象很不好。我在聯合報服務時,一個獨派買了台灣日報,常常批判統派報紙,有一天竟在一版頭題痛批一個副刊主編,大標題更是離譜聳動:「頭腦簡單 五肢發達」…。

「哈哈哈,有這種下流事?我攏無知影!」

「後來被國防部花大錢買下來,那個獨派的要去美國辦報,臨走前還辦了一個茶話會,也請幾個作家參加,要我們幫他的新報紙寫小說…。」

「妳有寫嗎?」

「沒有。」

「唉,國防部花大錢買台灣日報,搞了這麼多年也辦不起來,立場太偏沒公信力嘛,常常幫軍方講話,讓獨派的很受氣,時常去鬧場,國防部的人才去找王永慶!妳看嘛,很多人都想利用台灣這兩字!」

「你和王老闆也想利用台灣這兩字啊?」

「現在不一定囉,」他說:「聽妳講了這些,我還要再想想。時機不好啊,這一陣大家都在忙總統過身的事,以後再看情形囉…。」

朱高正加王永慶,超級名人,真的買了台灣日報一定是大新聞。

但是,這大新聞始終沒出現。

後來的大新聞是,朱高正被民進黨停權,另外組黨……。

*

那個晚上離開他家時,他堅持送我出來搭車。

「大姊,謝謝妳來送稿費,陪我說了那麼多話,我現在心情好多了。」

「哦,沒怪我來退稿就好。」

「不會不會,我有理解啦。」

寒冬的夜空灰濛濛的,走到通化街上才等到一輛車。

我上了車,司機調轉頭,一個朦朧的影子還在街邊揮著手。

那是我最後所見的朱高正孤立街頭的身影。

1988年 1月14日深夜,是初見,也是永別。

謹此誌念我的雲林同鄉朱高正

(1954.10.06~2021.10.22)。

──行過高低起伏,願他彼岸安息。

發表意見

中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時,表示已詳細閱讀並完全了解,且同意配合下述規定:

違反上述規定者,中時新聞網有權刪除留言,或者直接封鎖帳號!請使用者在發言前,務必先閱讀留言板規則,謝謝配合。