醫療手術越來越朝精準醫學發展,機器人成為醫生動手術時最大的幫手。國泰醫院和中央大學合作,研發國內首台「影像輔助導航機器人」,有別於傳統骨釘植入手術會有近2成歪斜失敗率,由機器人來「導航」開路,就能幫助醫師將骨釘百分百釘入正確位置;花蓮慈濟醫院也開發全球首例的腦部導航機器人,本月才剛成功為一名患者進行腦室引流手術。

生策會第二屆台灣醫療科技展今起至12月2日在南港展覽館盛大開展,包含台大、長庚、北醫、三軍總醫院、花蓮慈濟醫院、國泰醫院以及農業科技、生技製藥公司等等超過上百個攤位展出最新機械設備,成為另類「醫療軍演」。

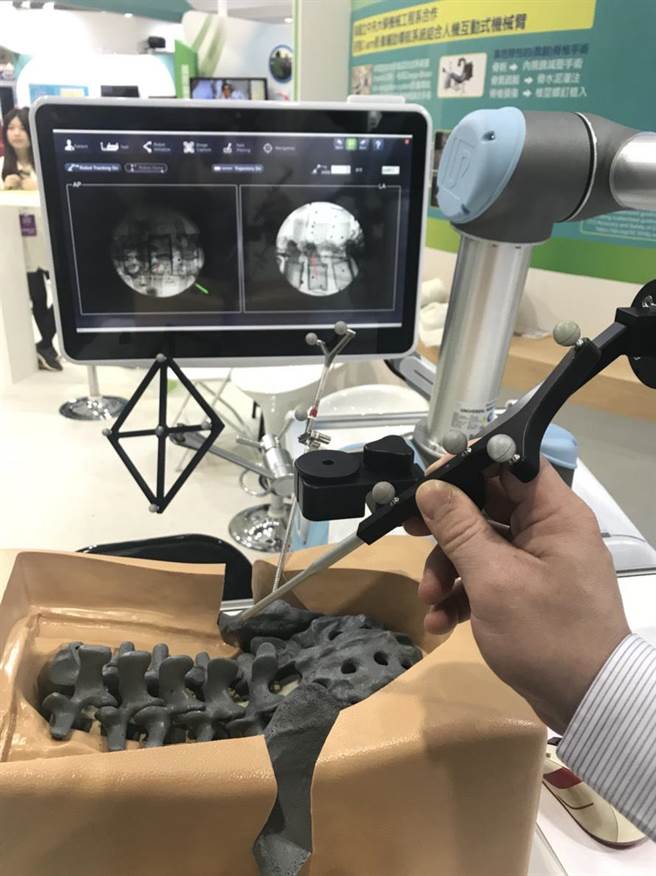

國泰醫院外科部副主任、神經外科醫師張志儒指出,隨著高齡化及3C產品使用,罹患脊椎退化性疾病人數越來越多,在台灣,每年都有接近萬人需接受脊椎後融合術併經椎莖骨釘植入固定手術,但過去這類手術高度依賴醫師豐富臨床經驗,若骨釘植入路徑稍有誤差,就可能傷及脊椎神經,臨床統計就有約5%到20%的失敗誤差。

國泰醫院因此與中央大學合作研發「C型臂影響輔助機器人手術導航系統」,如同汽車導航對駕駛人的協助,機器人可以協助骨科、神經外科醫師更精準的執行高危險的微創骨刺、骨質疏鬆、骨水泥灌注以及錐莖螺釘植入手術,只要醫師事先模擬規畫好手術路徑,接下來醫師只要監控就能由機器人完成手術,且有別於達文西機器人,不必再狂拍X光照片,能大為減少病人和醫生暴露在輻射的風險。

鎖定3D領域的還有三軍總醫院,該院今年就以「3D影像模擬應用於外科手術」及「登革病毒抗原檢測」等30個獲頒國家品質標章、國家新創獎及俄羅斯阿基米德發明獎等特色成果主題參展。

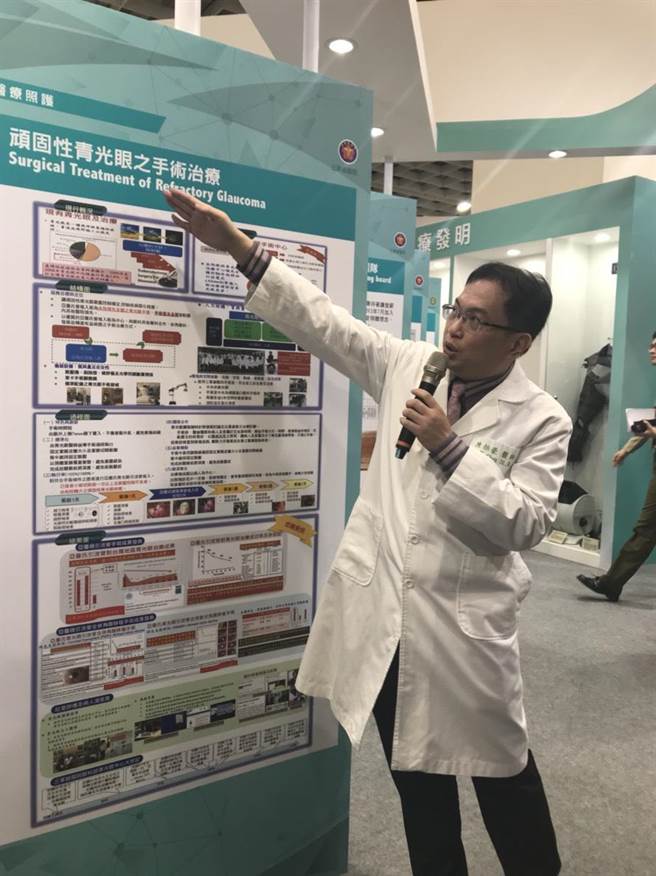

此外,三軍總醫院眼科主任陳怡豪也大秀醫院的亞曼氏管手術成果,他指出台灣青光眼盛行率為2.8%,約有34萬人受青光眼所苦,其中若點眼藥水、雷射還無法讓眼壓下降就屬於頑固型青光眼,需要以手術「再次小樑網切除手術」、「睫狀體灼燒術」治癒。但小樑網切除手術失敗率極高、睫狀體灼燒術則容易產生視力喪失及眼球萎縮,最後只能尋求亞曼氏管治療。

陳怡豪解釋,亞曼氏管是外上眼球植入可溶性組織,讓淚水可排出,降低眼壓,第一年成功率近9成,3年後接近一半,屆時眼壓回升,還可以新植入亞曼氏管到內上眼球,維持勢力。

陳怡豪提到,三軍總醫院自民國86年引進亞曼氏管後,每年都做了許多案例,全台八成患者都在此施作,由於術後不需用抗癌藥物抑制併發症,恢復期較短,約1個月就能回到正常眼壓與視力。

花蓮慈濟醫院則和生物科技公司合作研發「腦部手術導航機器人NaoTrac」,由醫師事先規劃好「進入腦」的路徑後,再由機器人執行置入導管,只花30秒就能精準完成扎針,本月7日更成功為一名患者完成手術,創下全球首例。

發表意見

中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時,表示已詳細閱讀並完全了解,且同意配合下述規定:

違反上述規定者,中時新聞網有權刪除留言,或者直接封鎖帳號!請使用者在發言前,務必先閱讀留言板規則,謝謝配合。