Verdammt in alle Ewigkeit (1953)

Social-Media-Optionen

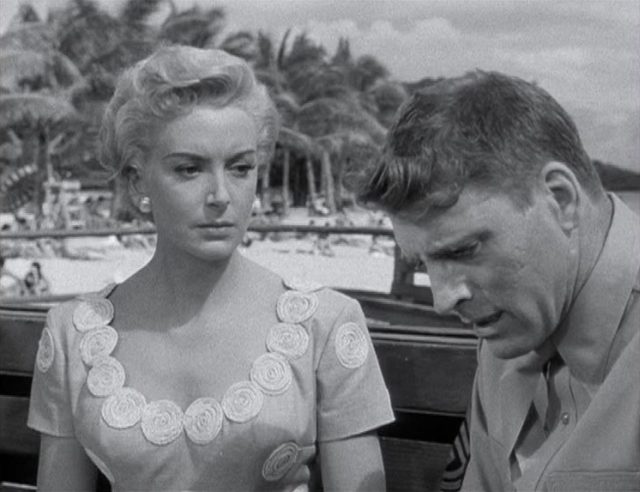

Das ist eine der berühmtesten, ikonischen Liebesszenen der Filmgeschichte: als Deborah Kerr und Burt Lancaster eng umschlungen an einem kleinen Strandabschnitt auf Hawaii vom heranrauschenden Pazifikwasser sanft umspült werden und dann voller Leidenschaft und Sehnsucht ihre nassen Körper im Sand wälzen – eine Einstellung, die das strenge Production Code Office, Hollywoods Selbstzensur, gerade noch so durchgehen ließ. Dabei bewegten sich Lancaster und Kerr – buchstäblich – an den Grenzen des selbstauferlegten Moralkodex der großen Studios: „Excessive and lustful kissing, lustful embraces, suggestive postures and gestures are not to be shown“, hieß es darin – ebendas taten aber Lancaster und Kerr auf der Leinwand.

Dreißig Jahre später hilft diese Szene dem „Starman“, einem von Jeff Bridges gespielten Außerirdischen, im gleichnamigen Film (1984), die Liebespraktiken der Menschen zu verstehen. Dass sie mit einer Hundertschaft an Filmpersonal an mehreren Tagen auf Oahu, der drittgrößten Hawaii-Insel und einer Lieblingslocation der Filmbranche, gedreht wurde und damit einer der kostspieligsten Liebesmomente in der langen Hollywoodhistorie ist, sieht man ihr nicht an. Die Szenen zwischen Kerr und Lancaster, die von deren heimlicher Beziehung erzählen, wirken vielleicht auch deshalb so intensiv, weil Kerr und Lancaster während des Drehs tatsächlich eine Affäre hatten.

Das ist nur eine von unzähligen Anekdoten, die sich mit diesem Film erzählen lassen. „From Here to Eternity“, in Deutschland ausnahmsweise souverän übersetzt mit „Verdammt in alle Ewigkeit“, ist ein Gigant unter den Hollywood-Klassikern, einer der Filme, von denen jeder schon mal gehört (ihn aber nicht zwangsläufig gesehen) hat und der zweifelsfrei zum Kanon eines jeden Cineasten gehört. Einige solcher Werke, auf die all das ebenfalls zutrifft, haben die Zeitläufte jedoch nicht unbeschadet überdauert: „Gone With the Wind“ (1939, ebenfalls hochkarätig als „Vom Winde verweht“ eingedeutscht) etwa ist mit einem latenten Rassismus belastet, der die Sklavenhaltergesellschaft der Südstaaten wenn nicht glorifiziert, so doch zumindest beschönigt und verharmlost; aber „From Here to Eternity“ wirkt selbst mehr als ein halbes Jahrundert nach seiner Entstehung noch frisch, zeitlos – trotz oder gerade wegen seiner Schwarz-Weiß-Optik, dank der das Filmmaterial im Unterschied zu den frühen Technicolor-Werken inzwischen nicht veraltet wirkt.

„From Here to Eternity“ ist also ein Schwarz-Weiß-Film – zum Glück. Denn wäre er als damals übliche Technicolor-Orgie gedreht worden, in stark gesättigten Farben, wäre ihm im Verlauf der Jahrzehnte viel von seiner Eleganz verloren gegangen, er wäre auf ewig an die technischen Umstände und Konventionen seiner Zeit gekettet gewesen und man hätte ihn höchstwahrscheinlich als technisch offensichtlich und hoffnungslos veraltet in Erinnerung behalten. Denn was epischen, fast märchenhaften Erzählungen wie „Gone With the Wind“ oder auch „Ben-Hur“ (1959) noch einen gewissen Nostalgiecharme verleiht, würde einen im Selbstanspruch realistischen Film wie „From Here to Eternity“ die Glaubwürdigkeit kosten. So aber ist er ein geradezu zeitloser Klassiker, mit „On the Waterfront“ (1954) oder „Sunset Boulevard“ (1950) eine ungemein würdevolle Galionsfigur des Fünfzigerjahrekinos.

„From Here to Eternity“ ist auch eine der gelungensten Literarturverfilmungen. Die Grundlage lieferte James Jones, ein Gewächs des Mittleren Westens, Jahrgang 1921: Wie die Soldaten in „From Here to Eternity“ war Jones in den Schofield Barracks auf Hawaii stationiert. Im Kampf auf Guadalcanal – einer der blutigsten und grausamsten Schlachten des Pazifikkriegs – wurde Jones verwundet; am Ende seines Heimaturlaubs desertierte er und wurde unter glücklichen Umständen nach Monaten des Versteckens in Dunkelheit und Alkohol begnadigt. Schriftsteller wollte er nun werden, sich seinen Dämonen im Schreiben stellen; und sieben Jahre dauerte es, ehe er 1951 seinen großen Armee- und Kriegsroman fertiggestellt hatte. Die Resonanz war überwältigend, Jones’ literarisches Debüt wurde von den Kritikern gefeiert, die Auflage des Newcomers schoss in ungeahnte Bestsellerhöhen. Teile des US-Militärs ächteten das Buch, aus dem staatlichen Büchereiprogramm zur Verbreitung amerikanischer Kultur im Ausland wurde es ferngehalten. Dieser Hautgout und die Popularität lockten natürlich Hollywood, und es war Harry Cohns Columbia, die für 85.000 Dollar die Filmrechte kaufte. (Ein zweites Werk über den Pazifikkrieg aus der Feder von Jones wurde 1998 verfilmt: „The Thin Red Line“.)

Der geniale Titel, der auf einen Ausspruch Rudyard Kiplings in dessen „Barrack-Room Ballads“ von 1892 zurückgeht, war wie gemacht für die Leuchtreklame der Lichtspielhäuser. Hawaii 1941, im Jahr des japanischen Angriffs auf Pearl Harbor, ist der Schauplatz für die Unbeugsamkeit des Gefreiten Prewitt (Montgomery Clift), das tragische Scheitern seines Kameraden Maggio (Frank Sinatra) und die verbotene Affäre eines im Dienst anstandslos akkuraten Sergeants (Burt Lancaster) mit der Frau seines Vorgesetzten (Deborah Kerr). Der von menschlicher Niedertracht und nur ganz selten von Nächstenliebe durchzogene Kasernenalltag, der Machtmissbrauch militärischer Autoritäten, Lebenskrisen und -chancen bilden gemeinsam das große Sujet des Films, das damals, nur sechs Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und während sich die USA schon längst wieder im nächsten verlustreichen Militäreinsatz gegen Korea befanden, die Menschen bewegte.

Der Regisseur, Fred Zinnemann, hatte einen klugen Einfall, der seinem Film eine ganz besondere Kraft verlieh. Er besetzte die beiden weiblichen Rollen – Donna Reed und Deborah Kerr – ganz gezielt gegen das Image der Schauspielerinnen und ihre üblichen Rollen. In „From Here to Eternity“ spielt die Schottin Kerr mit ihrer stillen Noblesse eine amerikanische Offiziersgattin, die unverhohlen sexuelle Revanche für die notorische Untreue ihres Mannes sucht, indem sie mit Soldaten aus dessen Kompanie schläft. Das Flittchen-Stereotyp der promiskuitiven Ehefrau passte eben so gar nicht zu Kerr und sollte das Publikum triezen. Reed indes spielt eine Frau, die in einem Nachtclub arbeitet, dessen männliche Gäste sie unterhalten soll.

Der Gefreite Prewitt, eine der beiden Hauptfiguren, mit dem wir als Zuschauer zu Beginn des Films das Kasernengelände betreten, hat sich um jeden Preis – in diesem Fall: seine Korporalsstreifen – nach Hawaii versetzen lassen. Denn er wollte nicht mehr für seine Truppe boxen, seit ein Freund infolge seiner Hiebe erblindet ist – Gefühle, für die im Militär kein Platz sind. Prewitt ist ein Pechvogel: Denn sein neuer Kommandeur, Captain Dana „Dynamite“ Holmes (Philip Ober), leitet das Boxteam des Stützpunkts und will natürlich, dass der talentierte Prewitt für ihn in den Ring steigt. Selbstredend stellt er ihm die tollsten Privilegien, eine ruhige Dienstroutine und schnelle Beförderungen in Aussicht. Aber Prewitt will nicht, weigert sich konsequent – und muss dafür einen hohen Preis bezahlen. Eine ungeheuerliche Ungerechtigkeitserfahrung strahlt diese Figur aus: Robert E. Lee Prewitt, ein Südstaatengewächs, benannt nach dem legendären Bürgerkriegsgeneral, ist einer der besten Trompeter der ganzen U.S. Army (wie er später in einer flotten Szene beweist); aber auch nach fünf Jahren bekleidet er lediglich den niedrigsten Rang der Militärhierarchie und putzt Fußböden und Latrinen.

„He’s a hard head“, sagt einer seiner Vorgesetzten über Prewitt. Und diese Diagnose ist die treffende Beschreibung für das, was Prewitt in den folgenden hundert Filmminuten macht: sich nicht brechen lassen. Während Captain Holmes und seine boxenden Sergeants den Neuankömmling mit allen erdenklichen Schikanen beugen wollen, auf dass er in ihr Team eintritt – eine besonders boshafte Perspektive auf den Teamgeist des amerikanischen Mannschaftssports –, bleibt Prewitt unablässig renitent, als lautete der Filmtitel „Der Unbeugsame“.

Zinnemann wollte für die Rolle unbedingt Montgomery Clift haben; und Harry Cohn, der Columbia-Boss, wollte unbedingt Zinnemann als Regisseur – also beschaffte er ihm Clift. Der macht hier in der Szene, in der er das letzte Geleit (Taps) trompetet, eines der traurigsten Gesichter der Filmgeschichte – eine Kategorie, in der Clift hauptsächlich mit sich selbst konkurriert. Für diese Rolle erhielt er seine dritte „Oscar“-Nominierung binnen fünf Jahren.

In Private Prewitt spiegelt sich auch eine ganze Menge der persönlichen Tragik seines Darstellers wider. Als Prewitt sich nach einer Messerstecherei wie ein waidwundes Tier zu seiner Freundin schleppt und dort in den folgenden Tagen im Alkohol versinkt, sitzt da am Tisch ein Wrack, in dem man den echten Montgomery Clift zu erkennen vermeint, der zeitlebens auf seine oftmals psychisch ebenfalls nicht ungepeinigten Kolleginnen und Kollegen besonders „troubled“ wirkte.

Ein weiterer Casting-Coup ist daher Burt Lancaster – der mit seinem Selbstbewusstsein und seiner Disziplin, im Film wie im echten Leben, keine größere Kontrastfigur zu Prewitt/Clift sein könnte. Lancaster hatte relativ spät, mit Anfang dreißig, Hollywood im Sturm erobert, indem er gleich mit seinem ersten Engagement („The Killers“, 1946) zum Star avancierte; aber die Rolle des Sergeant Milton Warden, eines unfassbar gründlichen Kompaniemanagers, hob ihn nun in den Hollywood-Olymp und machte ihn zu einem der bekanntesten Gesichter des klassischen US-Kinos. Er erhielt seine erste „Oscar“-Nominierung und spielt einen mustergültigen Army-Soldaten, der plötzlich eine leidenschaftliche Affäre mit der Frau seines Vorgesetzten eingeht, aber sich von seinem Dasein als Mann der Truppe, nicht des Offizierskasinos, einfach nicht loslösen will.

In der Beziehung zwischen Milton Warden und Karen Holmes entfaltet sich die Tragik unvereinbarer Lebenskonzepte: Sie will ihn nur heiraten, wenn er die Offizierslaufbahn einschlägt, wofür sich gerade eine erstklassige Gelegenheit ergeben hat; er aber will sich nicht der Verantwortung eines Offiziers stellen. Im Schlussteil des Films sieht man Lancaster mit einem Maschinengewehr vom Dach eines Gebäudes auf die heranfliegenden Jagdbomber der Japaner ballern – eine Pose, die Arnold Schwarzenegger als Vorlage gedient haben könnte und wie ein Aushängeschild Burt Lancaster als Action-Held des Fünfzigerjahre-Kinos stilisierte.

Im Verlauf seiner Karriere hat Lancaster ja öfters Militärs gespielt: den U-Bootoffizier Bledsoe in „Run Silent, Run Deep“ (1958), den abtrünnigen General Dell in „Twilight’s Last Gleaming“ (1977), der einen Atomsilo kapert, oder in „Seven Days in May“ (1964) General Scott, der einen Militärputsch gegen den US-Präsidenten vorbereitet. Und Lancaster, einer der athletischsten Schauspieler, die es jemals in die ultimative Starriege geschafft haben, hat ja auch eine militärische Körperbeherrschung – jede Pore, ja jedes Haar scheint seinen Befehlen zu gehorchen. Lancasters ganze Körpersprache macht die Autorität, die sein Sergeant in „From Here to Eternity“ hat, erst glaubhaft.

Ein zwar bekanntes, doch im Ensemble weit weniger glamouröses Gesicht ist Ernest Borgnine, der unverwüstliche Nebendarsteller so vieler Filme. Er spielt Sergeant Judson, den fülligen Chefaufseher des Armeegefängnisses auf Hawaii, der nur darauf wartet, dass seine Rivalen und Gegner irgendwann dort, in seinem Befehlsbereich, auftauchen und er sie mit seinem Schlagstock ganz perfide drangsalieren kann – denn Judson kennt die Stellen, an denen die Blessuren den Ärzten nicht auffallen. Borgnine, damals noch nahezu unbekannt, hier mit militärischem Bürstenhaarschnitt im Hawaiihemd, ist einer der wenigen Schauspieler, die kulturelle Mimik-Stereotypen infrage stellen – denn er kann ebenso gut maliziöse wie herzliche Kerle spielen: Sein breites Grinsen passt auf beide Varianten.

Aber die bemerkenswerteste, berüchtigste und insofern interessanteste Besetzung ist Frank Sinatra als Angelo Maggio, ein italoamerikanischer Soldat, ein Hedonist in Uniform, der seine dienstfreien Stunden im „New Congress Club“ mit reichlich Frauen und Alkohol verbringt. Man möchte meinen, Sinatra spielt sich selbst, wenn er in fröhlicher Betrunkenheit durch die Partymenge stolpert, immer eine Flasche Whiskey dabei, und sich an der Bar wie zu Hause fühlt; aber eben auch, wenn er in wüste Gemütszustände gerät, die eine selbstzerstörerische Ader freilegen. Die Maggio-Rolle ist eine traurige, tragische – und es ist Sinatras „Oscar“-Rolle, die ihn nach einem schmerzhaften Karrieretief wieder auf die Beine stellte und den Entertainer auch als ernsthaften Schauspieler etablierte.

Vermutlich strahlte einfach Sinatras echtes Unglück durch Maggios Gesicht: Die letzten Jahre vor „From Here to Eternity“ hatten den Sänger von ganz oben nach (fast) ganz unten gebracht. In den Dreißigern und Vierzigern zum ultimativen Star geworden, der wöchentlich gigantische Summen einstrich und sich vor Engagements kaum retten konnte, der zeitweise zum populärsten Unterhalter der USA aufstieg, war Sinatra zu Beginn der 1950er Jahre tief gesunken. Hatte ein Auftritt im Oktober 1944 noch mehr als 30.000, überwiegend junge, Menschen auf die Straße getrieben und der ereignisreichen Geschichte New Yorks eine weitere Fußnote hinzugefügt („The Columbus Day Riot“), kamen zu seinen Shows acht Jahre später teils keine 150 Leute mehr. Las Vegas und Reno, die beiden großen Eskapismushöllen von Nevada, schon damals fiebrige Sündenpfuhle, hatten dem strauchelnden Star Sinatra noch eine Zeit lang annehmliche Refugien geboten. Doch waren die Auftritte im „Desert Inn“ oder „Riverside“ bereits alarmierende Symptome für Sinatras Niedergang. „From Here to Eternity“ änderte alles.

In „The Godfather“ (1972) gibt es die eine berühmte Szene, die seitdem sinnbildlich für die sizilianischen Methoden der Mafia steht und deren programmatische Dialogzeile, mit dem Angebot, das man nicht ablehnen könne, es zu einer cineastischen Redewendung gebracht hat. Darin ersucht Al Martino als strauchelnder Schauspieler Johnny Fontane seinen Paten Don Vito Corleone, gespielt von Marlon Brando, seine Macht zu nutzen, um ihm eine Rolle in einem ganz bestimmten Film zu verschaffen. Nur diese eine Rolle, heult er dem Mafiaboss vor, könne seine Karriere noch retten. Und weil der (fiktive) Hollywood-Produzent Jack Woltz (John Marley) eine Zusammenarbeit mit Fontane rundheraus und rigoros ablehnt, wacht er bald neben dem abgeschnittenen Kopf seines Lieblingspferdes auf – woraufhin Fontane die Rolle bekommt.

Viele, nicht zuletzt Sinatra selbst, glaubten, dass Fontane eine unverhohlene Anspielung auf Frank Sinatra sei. Jedenfalls hat sich seither hartnäckig das Gerücht gehalten, Sinatra habe damals Kontakte zur Mafia genutzt, um eine bedeutende Rolle in „From Here to Eternity“ zu ergattern – und der bereits engagierte Eli Wallach habe wieder gehen müssen, um Platz für ihn zu machen. Tatsächlich hatte Sinatra wohl um die Rolle gebettelt, hatte die Verantwortlichen mit Telegrammen, die er mit „Maggio“ unterzeichnete, bedrängt und diesen Maggio dann für eine lächerliche, fast schon symbolische Gage von 8.000 Dollar gespielt (Lancaster und Clift erhielten 120.000 bzw. 150.000 Dollar); zwar ersetzte er tatsächlich Wallach – aber nicht aufgrund der Machenschaften finsterer Mächte, sondern weil Wallach da bereits dem Ensemble des Tennessee-Williams-Broadway-Stückes „Camino Real“ angehörte. Sinatras Karriere jedenfalls ging von da an schnurstracks bergauf – Angelo Maggio markierte den Wendepunkt im Leben des nun als Sänger und Schauspieler gefeierten Stars.

Der Film ist so zeitlos, dass man längst vergessen hat, dass er im Zweiten Weltkrieg, am Vorabend des Kriegseintritts der Vereinigten Staaten spielt, und überrascht ist, als plötzlich der japanische Angriff auf Pearl Harbor beginnt. Dazu tragen unscheinbare Details bei: die Uhr in der Army-Kantine zeigt zu Beginn der Szene historisch akkurat 7:51 Uhr morgens – um 7:48 Uhr hatte der Angriff der Japaner begonnen, kurz darauf erreichen die Tiefflieger auch die Schofield Barracks, während Bombardements die Gebäude erzittern lassen und die dröhnenden Motoren der japanischen Kampfflieger eine beklemmende Akustik erzeugen; im Schlaftrakt der Soldaten zerbersten die Fensterscheiben und die Wucht der Explosionen lässt die Fensterläden zuklappen und die Deckenlampen hin- und herwackeln. Schon der Establishing shot lässt das Publikum in die militärische Kasernen-Atmosphäre der U.S. Army, wie ein surreales Element inmitten des idyllischen Hawaii, eintauchen. Während die Soldaten in Reih und Glied auf dem Gelände exerzieren, ertönt aus den unermüdlichen Kehlen ihrer Vorgesetzten die eigenartige Tonalität unbedingten Gehorsams, wie sie später Stanley Kubrick in „Full Metal Jacket“ (1987) auf die Spitze trieb.

Das Location shooting hat erheblichen Anteil an der Zeitlosigkeit des Films. Zinnemann und Cohn brauchten für eine originalgetreue Szenerie allerdings die Unterstützung der Army; die aber wollte die für ihren Ruf unvorteilhafte Geschichte, die da landes-, bald weltweit Furore machte, jedoch nicht ungefiltert auf die Leinwände der Nation lassen. Also wurden Abstriche gemacht: Während im Roman der schikanöse Captain Holmes befördert wird, droht ihm im Film der Kommandant mit dem Kriegsgericht, woraufhin Holmes seinen Abschied nimmt. So gab es in der Filmversion zwar Ungerechtigkeit – aber am Ende stellte eine rechtschaffene Autorität die Ordnung wieder her.

„From Here to Eternity“ war so auch ein Film der Kompromisse: gegenüber dem Hays-Office mit seinem strengen Production Code, der Army, dem Publikum. Insbesondere gegenüber der US-Armee musste sich die Produktion elastisch verhalten, um an den echten Schauplätzen, in der Kaserne – den Schofield Barracks –, drehen zu können. Und so kam es zu kleinen, aber feinen Änderungen gegenüber der Romanvorlage, die der Geschichte etwas ihrer schonungslosen Härte nahmen: Borgnines Chefaufseher im Militärknast ist ein Sadist – aber letztlich ein Einzeltäter, ein Irrer, wie man sie auf der Welt wohl nicht verhindern kann, jedoch kein Auswuchs eines missratenen Systems; der widerliche Machtmissbrauch des Captain Holmes und seiner willfährigen Sergeants ist zwar noch deutlich sichtbar, wird aber, wie gesagt, am Ende eindeutig als Ausnahme, als Anomalie in einer ansonsten vorbildlichen Institution dargestellt, die das Vergehen schließlich ahndet und damit eine akzeptable Normalität wiederherstellt – mithin ein Zeichen für die Fähigkeit des Militärs zur gewissenhaften Selbstregulation. Neben heutzutage banalen Schimpfwörtern, für welche die Filmwelt aber erst Ende der 1960er Jahre bereit war, wurden noch andere Subthemen des Buches entschärft: Aus der Prostituierten wurde die bezahlte Begleiterin, aus dem Puff ein Club; Homosexualität und Geschlechtskrankheiten wurden ersatzlos gestrichen.

Kein Film seit „Gone With the Wind“ (1939) hatte die Academy Awards derart dominiert wie „From Here to Eternity“. Für 13 „Oscars“ war er nominiert und er gewann acht in einer Reihe der wichtigsten Kategorien, darunter Bester Film, Bester Nebendarsteller (Sinatra), Beste Nebendarstellerin (Reed), Bester Regisseur, Bestes Drehbuch. Die Feuilleton-Federn auflagenstarker Zeitungen überhäuften das Werk mit positiven Kritiken, außerdem spielte es ein Vielfaches seiner Produktionskosten ein. Und Harry Cohn, der damals die Columbia konsequent zu einem der großen Hollywoodstudios aufbaute, hatte mit dem Kauf der Filmrechte an James Jones’ 860-Seiten-Wälzer noch einmal die autokratische Manier des allmächtigen Hollywoodmoguls legitimiert. „From Here to Eternity“ gehörte zu den Höhepunkten einer Ära des Filmemachens, die schon bald vorüber sein sollte.

Text: Robert Lorenz