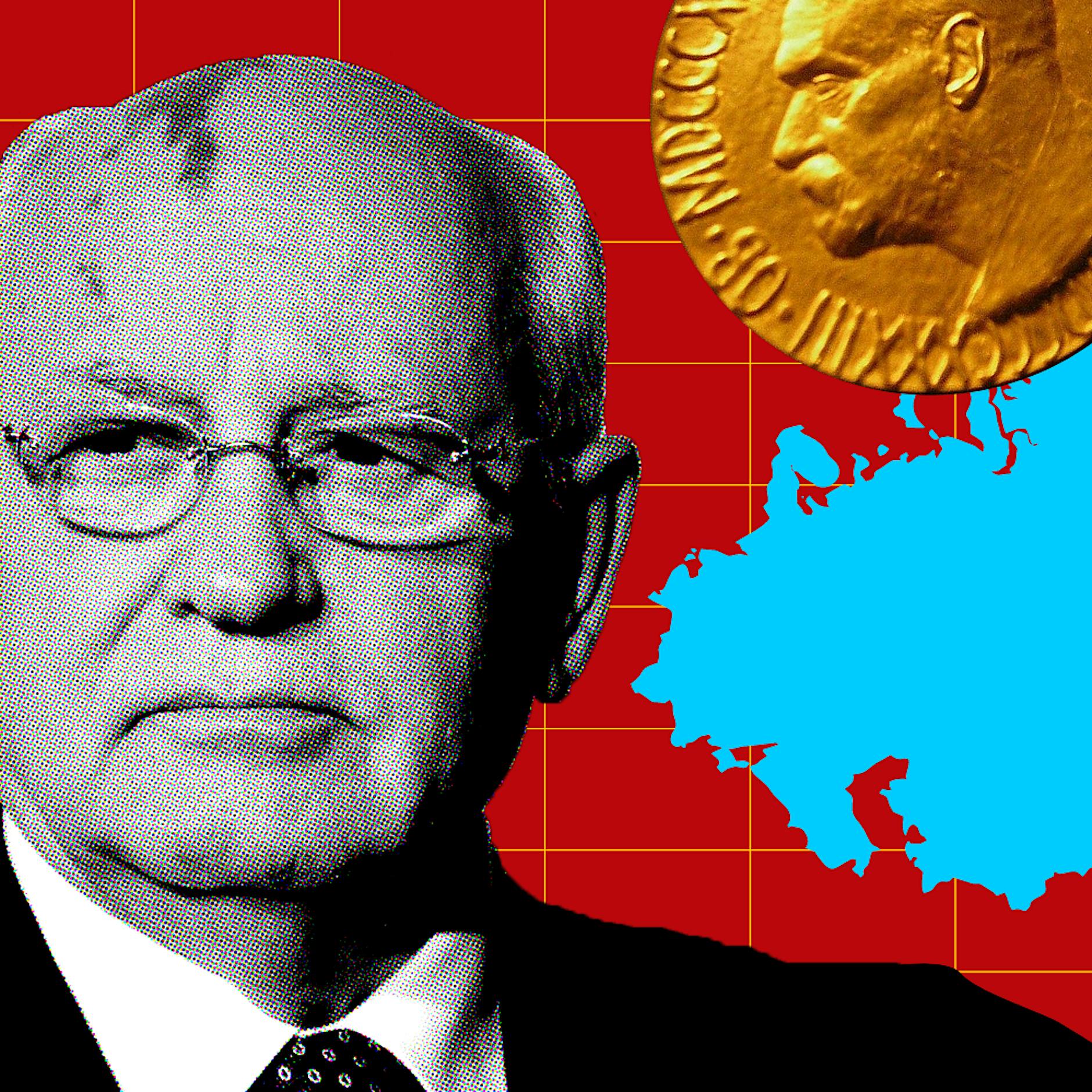

Der Herausgeber der Berliner Zeitung, Michael Maier, traf Michail Sergejewitsch Gorbatschow im Oktober 2006 für die Netzeitung. Aus Anlass des Todes von Gorbatschow publizieren wir das Interview nochmal.

Michael Maier: Wir freuen uns sehr, dass wir die Gelegenheit haben, mit Ihnen zu sprechen. Es gibt sehr wenige Menschen, die den Gang der Geschichte als einzelne so stark beeinflusst haben wie Sie, Herr Präsident!

Gorbatschow: Ich danke Ihnen, dass Sie mich empfangen, und ich bin gerne bereit, Ihre Fragen zu beantworten.

Deutschland ist nicht zuletzt durch Ihr Wirken in den vergangenen Jahren ein anderes Land geworden. Wir brauchen in Berlin nur zum Fenster hinauszusehen...

Berlin hat sich wirklich sehr verändert – es ist vor allen Dingen heller geworden. Ich erinnere mich noch, als ich das erste Mal nach Berlin kam, das war 1966. Da gab es noch viele zerstörte Gebäude, sehr viele dunkle, geschwärzte Gebäude. Heute hingegen ist selbst der Reichstag hell.

Hätten Sie sich vorgestellt, dass es mal so aussehen wird?

Meistgelesene Artikel

Ich habe damals in erster Linie natürlich an die Politik gedacht. Ich habe daran gedacht, dass nichts bleiben wird, wie es ist: Das gesamte Leben wird sich ändern. Ich wusste auch, dass es Probleme geben wird. Es ist doch klar, dass es einem Volk es nicht so leicht fällt, sich wiederzuvereinigen. Allerdings ist es auch eine Tatsache, dass die Stadt Berlin und die Bundesregierung sehr viel für die Rekonstruktion tun, für die gesamte architektonische Neugestaltung Berlins. Das ist gut und es ist vor allem ein schönes Symbol.

Obwohl noch viel zu tun ist...

Ich habe neulich auch ein Wohngebiet besucht. Da habe ich gesehen, wie man die Häuser rekonstruiert hat – Häuser, die irgendwann mal gebaut worden sind, und die den heutigen Anforderungen der Bewohner nicht mehr entsprechen. Das hat mich erstaunt und es hat mir gefallen, weil es mir zeigt – und das ist das Wichtige daran – dass die Menschen hier an erster Stelle stehen, dass etwas für sie getan wird.

Sie sagen, Sie haben in erster Linie als Politiker gehandelt. Hatten Sie eigentlich jemals Angst in diesem ganzen Prozess? Schläft man als einsamer Reformer mal auch nachts schlecht und sagt sich: Das könnte ja alles ganz schrecklich schief gehen?

Selbst heute fällt es mir schwer, ruhig zu schlafen. Wenn ich die Ereignisse aus der Sicht meines heutigen Alters betrachte, würde ich es wahrscheinlich kaum noch wagen, solche Reformen in Angriff zu nehmen. Ich war 54 Jahre alt. Mit 54 war Lenin schon tot, Putin wird mit 54 seine Amtszeit beenden. Aber für die damalige Zeit und im Vergleich mit anderen Führungspersönlichkeiten in der Sowjetunion war ich relativ jung. Nachdem ich die Uni absolviert hatte, habe ich 25 Jahre lang in der Provinz gearbeitet. 10 Jahre davon war ich führend in Stawropol tätig, war dort Leiter des Bezirks, und deshalb kannte die Probleme sehr gut. Ich wusste, dass die Leute einfach mehr Luft zum Atmen brauchen, mehr Freiheit benötigen. Und dafür habe ich dann auch gesorgt. Ich habe das immer „meine kleine Perestroika“ genannt. Dies auf das gesamte Land zu übertragen, das war allerdings ein ganz anderer Maßstab. Ich wusste, dass dies ein riskantes Unternehmen sein würde.

Wenn Sie sich heute Russland ansehen – sind Sie, trotz aller Schwierigkeiten, glücklich, dass das gelungen ist?

Ich bin ein glücklicher Mensch. Ich habe vor Jahren einen Artikel geschrieben mit dem Titel: „Glückliche Reformatoren gibt es nicht“. Hinterher habe ich gedacht: Wahrscheinlich habe ich mich geirrt. Weil es doch eine einmalige Chance ist, im Zentrum der Ereignisse zu stehen. Genau zu dem Zeitpunkt, an dem sich die Dinge gerade verändern. Unsere Welt war reif für Veränderungen. Und zwar nicht nur bei uns, sondern in allen Ländern! Im Grunde habe ich Glück gehabt, in die Politik gekommen zu sein. Und genau deswegen habe ich dann später meine Meinung revidiert.

Kann man heute sagen, dass die Perestroika ein Erfolg war?

Es gibt bis heute noch Streit darüber, was die Perestroika geleistet hat und was nicht. Manchen hat sie vieles gegeben, manchen hat sie vieles genommen. Ich fühle mich da immer an eine an eine Diskussion erinnert, die es einmal zwischen einer französischen Delegation gegeben hat, die nach China gereist ist und die mit Tschu En-Lai gesprochen hat, dem zweiten Mann nach Mao Tse-Tung. Eine Frau aus der französischen Delegation hat ihn gefragt: „Herr Premier, wie schätzen Sie denn die Französische Revolution ein, wie schätzen Sie ihren Einfluss auf die Welt und auf China ein?“ Und Tschu hat geantwortet: „Es ist noch zu früh, Bilanz zu ziehen.“ Das war Jahrhunderte nach der Französischen Revolution! Daher ist es unverständlich, dass man die Perestroika nach so wenigen Jahren diskreditieren will, dass es Leute gibt, die sie am liebsten nicht wahrhaben oder rückgängig machen wollen.

Hatten Sie damals so etwas wie einen Masterplan in Ihrem Kopf? Hatten Sie eine Vorstellung nach dem Motto: So und so und so müsste das jetzt eigentlich ablaufen?

Nach dem Tod von Tschernenko (einer der Hardliner an der Spitze der KPdSU vor Gorbatschow, Anm. d. Red.) habe ich um zehn Uhr abends den damaligen Außenminister Gromyko angerufen. Ich sagte: „Guck dir das Land an. Auf jedem Schritt schreit es förmlich nach Veränderungen. Es muss etwas geschehen!“ Und er hat gesagt, er ist durchaus bereit, mir zur Seite zu stehen, mitzumachen und Risiko einzugehen. Auch die KPdSU war bereit für solche Veränderungen. Wäre sie es nicht gewesen, wäre gar nichts gegangen. Es hätte keine Perestroika gegeben, und ich wäre nie Generalsekretär geworden.

Also wenig Plan und viel Zufall?

Es gab eine intellektuelle Bereitschaft zur Erneuerung. Selbst unter Andropow (ein noch schlimmerer Hardliner als Tschernenko an der Spitze der KPdSU vor Gorbatschow, Anm. d. Red.) hatte sich eine Gruppe junger Leute zusammengefunden. Wir sollten eine neue ideologische Grundlage für die Verwaltung finden. Wir haben also nicht völlig bei Null angefangen. Ich werde oft gefragt, ob ich vielleicht damals schon so einen kleinen Kreis von Vertrauten hatte. Und da sage ich den Leuten immer: Sie machen sich keine Vorstellung davon, was die Sowjetunion war! Es wäre nicht möglich gewesen, sich irgendwo in einem Kreis eingeschworener Leute zusammenzusetzen und einen Plan aufzustellen, der anders gewesen wäre als die Pläne des Politbüros, der Partei insgesamt. Wenn wir das so gemacht hätten, so strukturiert, dann wären wir irgendwann in Magadan (einem Zwangsarbeitslager in einer entlegenen Hafenstadt, Anm. d. Red.) gelandet und hätten dort unsere Diskussionen fortsetzen können.

Aber gab es doch sicher Vorbilder oder eine Idee, wohin es gehen sollte?

Wir wussten, dass wir, im Vergleich zur westlichen Welt, zu den USA und zu Europa, technologisch hinterherhinkten. Wir lebten ja damals schon im Zeitalter der wissenschaftlich-technischen Revolution. Wir haben zwar immer gesagt: Schaut euch den Westen an – 30 Millionen Arbeitslose – bei uns ist alles besser. Ich habe damals mit vielen Leuten aus der Wissenschaft und Technik, aus den Forschungseinrichtungen gesprochen. In diesen Bereichen waren wir absolut rückständig. Uns war allerdings auch klar, dass die Reformen der Ära Chruschtschow nicht erfolgreich waren, weil sie nicht mit dem Prinzip der Demokratie unterlegt waren.

Was war der erste Ansatz, um dorthin zu kommen?

Man spürte schon, wie viel sich in den Leuten angestaut hatte. Denn als dann Glasnost da war, haben alle sofort mitgemacht. Auch in den internationalen Beziehungen war klar, dass sich einiges ändern musste. Der Kalte Krieg konnte ja wirklich irgendwann zur Auslöschung unserer Zivilisation führen. Wir und die Amerikaner haben am besten gewusst, was wir in den Händen halten und wie schlimm so etwas sein kann. Schon zu Zeiten Tschernenkos bin ich viel gereist, auch nach England. Dort habe ich Frau Thatcher gesprochen und gesehen, dass auch auf der westlichen Seite dieses „New Thinking“ herrscht. Ich sah, dass sich auch dort etwas bewegt.

Welche Rolle spielte die Wirtschaft dabei?

Die ganze Reform begann mit der entsprechenden Gesetzgebung zum privaten Unternehmertum, neue Gesetze für Bodenpacht, neue Gesetze, die die Tätigkeit von Genossenschaften, Kooperativen, regeln und auch Selbständigkeit und selbständige Buchhaltung der ehemaligen staatlichen Unternehmen zulassen. Dann ging es natürlich weiter mit der Entwicklung marktwirtschaftlicher Mechanismen und einer richtigen Privatwirtschaft. Und selbst heute wird immer noch darüber gestritten, ob es richtig war, so viel freizugeben von der ehemaligen sowjetischen oder sozialistischen Wirtschaftsform.

Das Thema Glasnost steht ja leider heute wieder im Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion. Ganz Westeuropa und auch große Teile Russlands stehen unter Schock nach dem Mord an der Journalistin Politkowskaja. Sie hatten eine besondere Nähe zu dieser Kollegin und haben auch eine solche zu ihrer Zeitung. Was muss noch passieren, damit die Pressefreiheit in Russland wirklich verankert wird und die Rolle spielen kann, die sie in einer Demokratie auch spielen muss?

Je gefestigter die Demokratie ist, umso besser ist es für eine demokratische Presse, die für die Weiterentwicklung der Demokratie auch unabdingbar ist. Alexander Solschenyzin hat unlängst gesagt, dass die Gorbatschowsche Glasnost alles kaputt gemacht hat. Das hat mich gewundert, dass gerade er so etwas sagt. Hätte es keine Glasnost gegeben, weiß ich nicht, was mit mir passiert wäre, wahrscheinlich wäre ich heute immer noch Generalsekretär. Doch hätte es keine Glasnost gegeben, würde Solschenyzin vermutlich immer noch irgendwo in Vermont sitzen und Holz hacken müssen.

Aber wie kann sich die Presse frei entwickeln?

Sie finden in Russland alles, von schlimmsten Boulevard-Artikeln, von der schlimmsten Schmierenpresse, bis hin zu ernsthaften, gut recherchierten Analysen. Sie haben Presse, die Putin unterstützt, und Presse, die durchaus Putin- und regierungskritisch ist, die kritisch ist gegenüber den Rechtsorganen, den Rechtsschutzorganen, die sich häufig äußert zu Korruption. Putin unternimmt in seiner zweiten Amtszeit sehr viel für und mit der Presse. Zumindest hat er begriffen, wie wichtig die Presse ist. Der Mord an Anna Politkowskaja ist natürlich ein fürchterlicher Schlag für uns alle. Er ist aber auch ein Schlag in den Rücken von Putin. Es ist nicht gut für ihn, was da passiert ist.

Glauben Sie, dass alles getan wird, um den Mord aufzuklären? Sind die Behörden in der Lage und willens dazu?

Ich bin davon überzeugt, dass alles unternommen wird, was möglich ist. Putin hat immerhin den Generalstaatsanwalt beauftragt, die Untersuchungen unter seine ganz persönliche Kontrolle zu stellen. Wir haben allerdings auch unsere Erfahrungen was Mordfällen an Journalisten, wo die Auftraggeber in einigen Fällen nie gefunden wurden.

Sie haben vorhin erwähnt, dass Sie mit den Amerikanern gemeinsam wußten, wie gefährlich die Drohung mit der Atombombe ist. Heute testet Nordkorea Atomwaffen. Steht die Welt unter Umständen an der Schwelle zu einer neuen substantiellen atomaren Bedrohung?

Ich bin nicht der Auffassung, dass wir momentan vor einer unmittelbaren atomaren Bedrohung stehen. Allerdings ist das ein Thema, wo wir noch sehr, sehr viel zu tun haben, um diese Bedrohung ein für alle Mal zu bannen. Mich beunruhigt natürlich die Lage in Nordkorea und die dortigen Atomwaffentests. Aber mich beunruhigt auch noch etwas ganz anderes. Es gibt ungefähr 30 Staaten, die an der Schwelle zur Produktion atomarer Waffen stehen. Und um diese Staaten davon zu überzeugen, nicht weiter mit der Arbeit von waffenfähigem Material fortzufahren, müsste sich der atomare Club anders benehmen. Der Artikel 6 des Atomwaffensperrvertrages sieht zum Beispiel vor, dass auch diejenigen, die heute legal über atomare Waffen verfügen, weiter abrüsten. Dieser Abrüstungsprozess ist allerdings zum Stillstand gekommen. Im Gegenteil: Es wird mehr gemacht, um die bestehenden Nuklearwaffen weiter zu vervollkommnen, um damit die so genannten ‚Spezialaufgaben‘ lösen. Es ist auch klar, dass andere Staaten fragen: Was will der atomare Club überhaupt? Wollen sie das Waffenmonopol haben? Wollen sie uns alles in der Politik diktieren? Aber andererseits ihre atomare Macht nicht mit uns teilen?

Aber das sind nicht die Gründe für Nordkorea, die Atombombe zu testen...

Nordkorea hat enorme soziale Probleme und es würde ganz dringend internationale Hilfe und Kooperation benötigen. Was Nordkorea im Moment mit dem Nuklearprogramm macht, ist vermutlich ein sehr eigenartig geratener Versuch, die eigenen Probleme zu lösen. Nordkorea wird unbedingt – das geht gar nicht anders – mit den Atommächten weiter verhandeln müssen. Wahrscheinlich sollten auch die USA hier etwas unternehmen und bilateral verhandeln. Aus dem Club der Atommächte könnten insbesondere Russland und China einen Beitrag zur Lösung des Nordkoreaproblems leisten. Immerhin haben Russland und China schon immer enge Beziehungen zu Nordkorea unterhalten. Deshalb, denke ich, ist es notwendig, dass die Politiker nicht nur schöne Reden halten, sondern sich in so einer extremen Situation wirklich mit Realpolitik beschäftigen.

Nun hat sich die Welt ja dahingehend verändert, dass es früher zwei Supermächte gab, die die Welt gewissermaßen im Gleichgewicht gehalten haben. Heute gibt es nur noch die Amerikaner. Ist die Welt aus Ihrer Beobachtung sicherer geworden?

Wissen Sie, die Atmosphäre der Offenheit nach dem Ende des Kalten Krieges hätte es uns eigentlich ermöglicht, viel mehr miteinander zu reden. Allerdings bin ich der Meinung, dass wir nach dem Ende des Kalten Krieges die ersten Jahre für die Lösung der wichtigsten Fragen völlig verloren haben. Da hat der Westen mehr seine geopolitischen Interessen verfolgt. Mit dem weltweiten Handel hat er ausgenutzt, was durch eine spontane, unkontrollierte Globalisierung möglich wurde. Dadurch ist die Kluft zwischen Reich und Arm größer geworden, während viele Herausforderungen in den Bereichen Sicherheit, Armut und Umweltschutz geblieben sind. Die Welt dreht sich viel schneller, als die Politik heutzutage darauf zu reagieren vermag. Und das beunruhigt mich schon außerordentlich.

Vielleicht muss ich hier noch eine ganz wichtige Ergänzung machen: Ich denke, unsere amerikanischen Freunde leiden heutzutage an einer Krankheit, die schlimmer ist als Aids. Ich würde diese Krankheit als den Siegerkomplex bezeichnen. Und ich denke, die Amerikaner können sich einfach nicht von ihrer alten politischen Linie trennen gegenüber Europa. Sie können sich nicht von ihrer alten Europapolitik lösen, die sie nach dem kalten Krieg angefangen haben. Da war es ihnen darum gegangen, in ganz Westeuropa das Sagen zu haben. Und diesen alten Anspruch werden die Amerikaner nicht los.

Wie meinen Sie das?

Schauen Sie sich einmal an, was sie nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht haben. Um Deutschland irgendwie unter Kontrolle zu halten, haben sie das Land schließlich sogar zerschlagen. Sie wissen, dass die Sowjetunion damals anderer Meinung war. Der damalige NATO-Generalsekretär hat verkündet: Was wir brauchen, ist unbedingt eine Präsenz der Amerikaner in Europa. Wir müssen Deutschland kontrollieren und Russland aus Europa fernhalten. Die Politik der Amerikaner hinsichtlich der EU und hinsichtlich des postsowjetischen Raums erfüllt manchen von uns doch mit Verwunderung und Enttäuschung. Man muss den Amerikanern mal ganz klar sagen: Es gibt nicht nur die Interessen der Vereinigten Staaten, sondern auch legitime Interessen der Europäischen Union, wo eine halbe Milliarde Menschen leben, die in der Lage sein müssen, ihr eigenes Schicksal, ihren eigenen demokratischen Weg zu entscheiden.

Die Amerikaner sind eben die einzig verbliebene Supermacht...

Die USA werden auch in Zukunft durchaus ihre Rolle zu spielen haben. Aber nicht mehr die gleiche Rolle, sondern eine geringere Rolle. Es wird ein gestärktes vereintes Europa geben. Und es wird dann auch noch die großen Staaten geben wie Russland, China, Indien, Japan und Brasilien, die alle gleichermaßen den Gang der Welt mitbestimmen sollen. Es wird also auch neue Machtzentren geben. Dann müssen die Amerikaner verstehen, dass es notwendig ist, Dinge partnerschaftlich zu entscheiden und als Partner zu handeln, anstatt immer nur Kommandos geben zu wollen.

Sie haben ja als Einzelner im Grund die Welt verändert, auch in einer Situation, wo man gesagt: Das kann eigentlich keiner schaffen, das System ist zu stark. Was würden Sie denn tun, wenn Sie heute amerikanischer Präsident wären?

Ach, amerikanischer Präsident, wissen Sie, da kann ich mich an eine Reise erinnern, die ich damals mit Raissa (die im Jahr 1999 verstorbene Frau Gorbatschows, Anm. d. Red.) gemacht habe nach Los Angeles. Wir wollten gerade ins Hotel gehen, Sie wissen, wie die amerikanischen Journalisten sind: „Eine Frage nur!“ Und ich habe gesagt: „Kann ich bitte erst meinen Koffer abstellen?“ „Nein, nur eine Frage!“ Es waren gerade Wahlen in den USA, und die haben mich gefragt, ob ich nicht für den Vizepräsidenten kandidieren würde. Und ich habe ihnen gesagt: „Nein, ich war schon mal Präsident, das reicht!“ Ich bin kein junger Mensch mehr, mir bleiben nicht mehr viele Jahre für ein aktives Leben, ich bin immerhin 76. Aber die Rolle, die ich heute ausübe, gefällt mir eigentlich sehr gut. Es gefällt mir, dass ich in der Lage bin, Prozesse zu analysieren, zu verstehen, zu bewerten, und dass ich meinen – wenn auch passiven – Beitrag leisten kann zu einer Veränderung in der Welt. Und zwar im Sinne Papst Johannes Pauls II. eine Veränderung, die zu einer humaneren, stabileren, menschlicheren Welt führt.

Das ist schon ein ganz erheblicher Beitrag...

Manchmal denke ich: Sind wir Alten wirklich noch notwendig? Wäre es nicht besser, ich würde mich auf meine Datsche begeben, dort im Wald spazieren gehen, mir in der Sonne die alten Knochen wärmen? Aber eigentlich ist das nicht meine Rolle. Ich muss noch was tun.

Darüber sind wir auch sehr froh, und wir bedanken uns ganz herzlich für dieses Gespräch.

Mit Michail Gorbatschow sprach Michael Maier. Übersetzung: Silvia Schreiber.

Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de