Andrea Arcangeli si muove di continuo, a volte intimorito dalla propria “percezione del mondo”, ma mai dalla trasfigurazione corporea e dal cambiamento mentale che gli impongono certi ruoli. “Ci vuole coraggio nel ’94 ad essere Baggio”, cantavano in Scrivile Scemo i Pinguini Tattici Nucleari. Eppure la regista Letizia Lamartire lo capì da subito, che poteva essere lui a trovarlo quel coraggio, a dargli un volto ne Il Divin Codino, il biopic sul mitologico calciatore della nazionale. Uno tra tanti esperimenti dell’attore, uniti dal denominatore comune della sperimentazione, di quell’”alzare l’asticella” che torna circolarmente.

Sfide, stupore e timore sono un po’ i concetti ricorrenti per la carriera di Arcangeli. Il fine ultimo, quello di soddisfare le proprie aspettative, convincersi del proprio merito e delle possibilità ricevute, senza chissà quali necessità di compiacere il pubblico.

Dopo aver recitato in protolatino per la serie Romulus e essere dimagrito 20 chili per Come pecore in mezzo ai lupi, sperimenta ancora con l’horror. Prende parte a Omen – L’origine del presagio (prequel del primo film del 1976 con Gregory Peck), in sala dal 4 aprile, in un ruolo breve ma cruciale, astratto ma concreto. L’ennesima sperimentazione di una carriera ormai più che decennale, in una professione a cui ancora stenta a credere, caratterizzata da un attaccamento viscerale, quasi di bisogno. Con lo sguardo poco curante delle soddisfazioni del passato e già rivolto, sempre e senza sosta, al futuro.

Ha detto che l’horror non è esattamente uno dei suoi generi preferiti. È stata una sfida quella di Omen?

Mi è piaciuto l’horror fino a un certo punto della mia vita, poi mi sono accorto che mi condizionava troppo: non riuscivo a lasciare i film in sala, me li portavo nella mia stanza da letto, al buio, per cui ho dovuto smettere di guardarli. Però devo dire che recitare in un horror è stata un po’ terapia per rendersi conto della finzione che c’è dietro. Un’occasione di riavvicinarmi a un genere che avevo un po’ lasciato alle spalle, che mi intriga e respinge allo stesso tempo.

Tutto ruota attorno alla paura.

Crescendo ti rendi conto ciò che fa davvero paura sono le cose vicine a te. Ti fanno paura i pensieri, gli stati d’animo che a volte ti mangiano, la percezione del mondo nella tua testa. Fa paura l’idea di non riuscire sempre a trovare la chiave per ridere delle cose.

Il suo personaggio in Omen è molto astratto ma ha un ruolo ben concreto…

Il fatto che sia umano e semplice è la cosa che mi piace di più. In un film fatto di personaggi disumanizzati, il mio è l’unico personaggio che non fa parte di nessun mondo strano se non del suo, piccolo e fragile. Questo elemento rendeva il tutto credibile e vero, era bene che ci fosse.

Senza fare spoiler, anche in questo progetto si ritrova fisicamente trasfigurato, come era già successo, seppur in maniera diversa, ne Il divin Codino o Come pecore in mezzo ai lupi. Che processo è l’implicazione del corpo nel lavoro per lei?

È qualcosa che, senza che tu te ne renda neanche conto, diventa fondamentale. Il corpo diventa il tuo miglior amico, lo strumento che puoi utilizzare per raccontare e per lasciarti sorprendere. Ogni set è diverso, insegna qualcosa di nuovo, e lasciare andare il corpo ti porta in direzioni che la testa non aveva preventivato. E forse tante volte è la cosa migliore.

Cioè?

La testa non vede l’ora di iniziare a ragionare su quello che devi fare, su cosa devi dire. Lasciare che il corpo prenda il sopravvento, invece, inevitabilmente trascina la testa da un’altra parte, e spesso ti ritrovi a fare le scene come non le avevi immaginate. È stata una casualità che tutti i miei ultimi progetti richiedessero questa implicazione corporea così approfondita, ma ho lasciato che prendesse il sopravvento, perché lasciandole spazio tira fuori cose che non avevo previsto.

Ritorna il concetto della sfida, che ha tentato con l’horror in questo caso, ma anche col proto latino in Romulus.

A un certo punto della mia carriera ho cominciato a scegliere le sfide. Ho un’asticella talmente alta che mi sento di dover andare sempre più in là per tirare fuori qualcosa di ancora nuovo, che possa stupire me come attore ma anche come spettatore.

È riuscito spesso a stupirsi?

Penso di sì. Penso al proto latino, all’interpretazione di un mito in vita come Baggio, ma anche a La donna per me di Marco Martani, una commedia leggera che per me era una grande sfida, un genere che non avevo mai fatto nella mia vita, che implicava un linguaggio tutto nuovo. Ogni volta è bello riscoprire l’importanza della fiducia verso il regista, del mettersi nelle mani di una visione. Però quando arriva la proposta successiva ho sempre paura, perché parto sempre elementi nuovi. Vede, ecco qualcos’altro che mi spaventa (ride, ndr).

Il futuro le mette paura. In che ottica vede il suo passato invece?

Del passato non potrei essere più orgoglioso, perché mai nessuno mi ha regalato niente. Non vengo da un ambiente facilitato, mia madre è un’insegnante e mio padre un tipografo. Provengo da una provincia abruzzese dalla quale non pensavo neanche di poter sognare il cinema: è tutto, ancora ora, un percorso di assoluta gavetta. Sono uno che fa provini tutt’oggi.

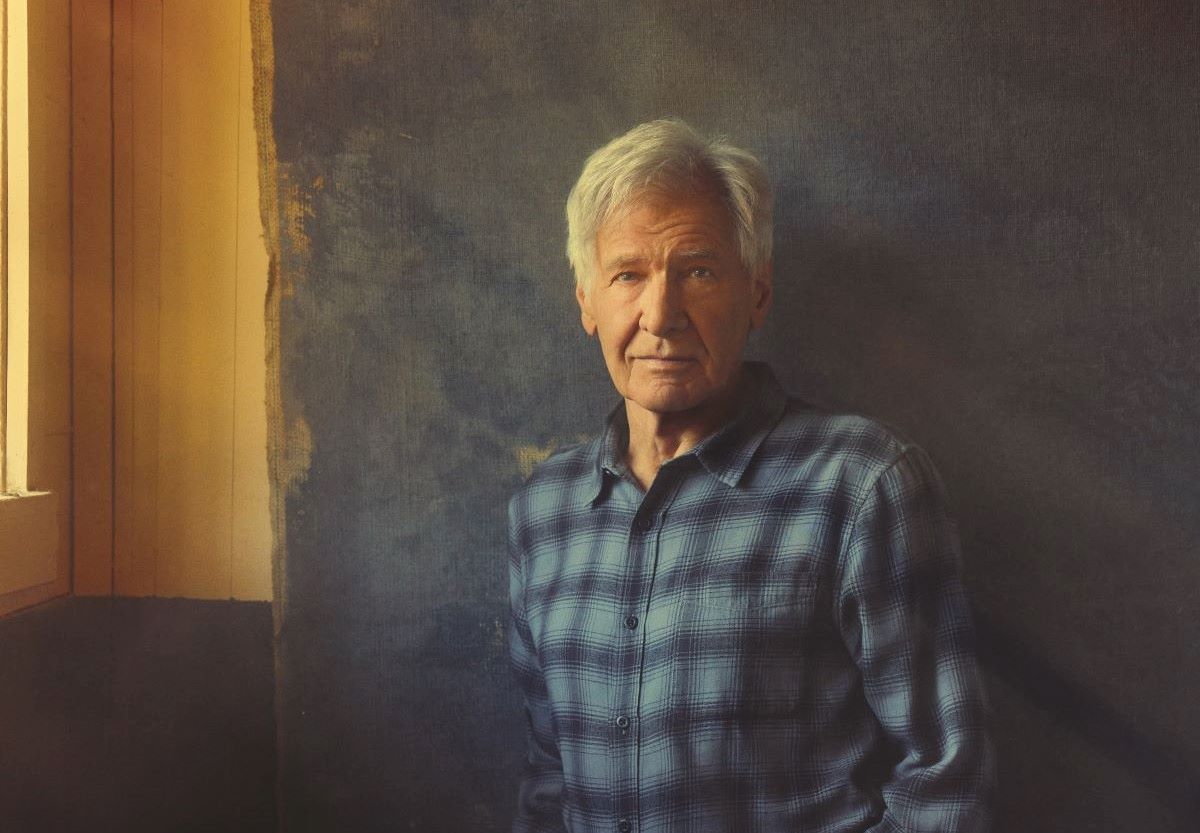

Andrea Arcangeli

Ha preso parte alla serie Trust di Danny Boyle. Che esperienza è stata lavorare con un regista di quel calibro per un ragazzo cresciuto negli anni Novanta, nel pieno del fenomeno Trainspotting?

Ero legato a Boyle da ancor prima di iniziare a recitare. È tornato più volte nella mia vita per casualità assurde, tutti aneddoti che poi gli ho raccontato quando ci siamo conosciuti. Il primo esame di lingua inglese che feci all’università prevedeva che portassimo un estratto di una sceneggiatura a nostro piacimento, e io portai The Millionaire. Quando andai a vedere 127 ore con mio padre, provai per la prima volta nella vita lo svenimento durante un film. La scena di The Beach con DiCaprio e Ledoyen ha costituito il giorno in cui sono diventato uomo definitivamente. Danny Boyle per me era un idolo, lavorarci ha cambiato totalmente la mia prospettiva del lavoro nel cinema.

Sente un senso di responsabilità rispetto ai progetti che sceglie?

Sì, ma non nel senso che devo qualcosa a qualcuno. So quanto è importante cogliere le opportunità e dare il meglio, ma deve prescindere dal dovere nei confronti di qualcun altro. È una responsabilità che devo a me stesso prima di tutto: so che c’è qualcuno che mi dà delle opportunità e io le devo saper cogliere, senza permettere a me stesso di deludermi.

Isabella Ragonese e Andrea Arcangeli sono i protagonisti di Come pecore in mezzo ai lupi

Nel caso de Il Divin Codino ha avuto a che fare con qualcosa che è a tutti gli effetti cultura popolare. In quel caso ha sentito una responsabilità anche nei confronti dei suoi amatori?

In quel caso sì, c’era un grado di responsabilità spaventoso per me. Mentre preparavamo il film, quelli della troupe mi dicevano, “guarda che lui è il nostro calciatore preferito, non devi sbagliare”. Ho avuto tanto tempo per assorbire questo senso di responsabilità, e paradossalmente chi è riuscito a spegnerlo è stato proprio Baggio. Non penso avesse neanche visto qualcosa di mio, eppure si è fidato ciecamente, così come la regista Letizia Lamartire e il produttore Marco De Angelis, che mi hanno dato il ruolo senza provino. Sentivano che potevo farlo.

Ogni progetto per me significa immergermi in maniera assoluta. Sono cresciuto come spettatore amante del cinema, venerando registi e attori sin da piccolo. L’altro giorno, dopo undici anni che faccio questo lavoro, ero sul set, stavo parlando con una truccatrice e le ho detto: “Ti rendi conto che questo è lo stesso modo di girare che avevano Fellini o Bergman?”. Sto facendo lo stesso lavoro dei miei miti, e questo privilegio mi porta a dover fare sempre il meglio che posso.

Alla base della sua professione c’è un grande amore come spettatore.

Assolutamente sì, sono da sempre uno spettatore attivo. Recitare era una cosa che mi piaceva fare, ma solo dopo ho scoperto che potevo fare anche l’attore.

Sono cresciuto sgattaiolando di nascosto dall’entrata di sicurezza dei cinema, perché a 13 anni mia madre non mi dava abbastanza soldi per vedere tutti i film che volevo. Avevo il bisogno viscerale di essere in sala, di vedere i film. Ed è tutt’ora così, con la differenza che oggi sono più impaziente: se qualcuno sgranocchia i pop-corn a fianco a me impazzisco.

Il suo profilo Instagram è un album dei suoi viaggi, tra foto di volti che incontra e di paesaggi esotici. Non crede che fotografare e recitare siano due facce della stessa medaglia? Due espedienti per mostrare qualcosa di sé?

Effettivamente sì. Sono due arti che hanno a che fare col racconto di qualcosa di proprio. Anche se in scena recito delle battute di qualcun altro, con dei costumi di un’altra epoca, comunque poi devo prendere e cercare qualcosa di mio, anche se non ne sono conscio.

Allo stesso modo faccio con la fotografia, che per me è una valvola di respiro, perché mi stacca dalla responsabilità di dover apparire, mi ricorda sempre qual è il mio punto di vista sul resto del mondo. Ora partirò da solo per un viaggio nel Centro America, e metà del mio zaino sarà occupato da macchine fotografiche e obiettivi a discapito di mutande e calzini.

Viaggiare tanto le ha mai fatto prendere in considerazione di lavorare in un altro paese?

Ho girato un film in Messico l’anno scorso che uscirà nel corso dell’anno. Mi ha mostrato una prospettiva nuova, un mercato florido vicino all’America, dove si sta bene e si lavora molto bene. Però viaggiare mi serve per staccare la testa dal set e dalla presenza che mi richiede. Ho studiato molto poco la tecnica della recitazione: la mia esperienza l’ho fatta sul campo, e i miei viaggi mi aiutano ad attingere alle cose che ho dentro. Dai film che ho visto, alle esperienze che ho avuto. I pianti che mi sono fatto a casa da solo, gli amori che ho vissuto, le persone che ho incontrato. È come fare training da attore.

Le piacerebbe far combaciare queste due passioni?

Mi piacerebbe girare qualcosa di mio, un documentario. Vorrei portare il mio punto di vista esterno e fotografico verso qualcosa di audiovisivo, che produco io. Non so ancora cosa caratterizzerà questo viaggio, è tutto un’incognita, però l’idea è quella di rendermi indipendente. Di tirare fuori qualcosa di mio, che abbia il mio punto di vista ma che, una volta tanto, non abbia il mio volto in primo piano.

THR Newsletter

Iscriviti per ricevere via email tutti gli aggiornamenti e le notizie di THR Roma