「我在20多歲時,與侯導的電影相遇,因為如此,我意識到這裡也是我父親的故鄉。我對台灣及台灣電影有了更深一層的思考,也愛上了這裡。見到侯導本人,被他的個人魅力深深吸引,也想與他更靠近一些,於是我下定決心,要成為一個電影導演。我們兩個沒有血緣關係,但我始終認為,我就是他其中一位兒子⋯⋯。」

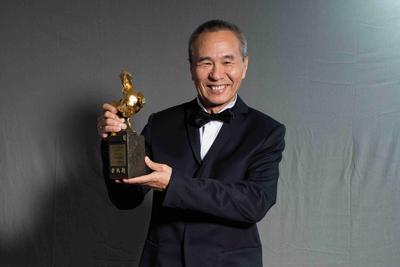

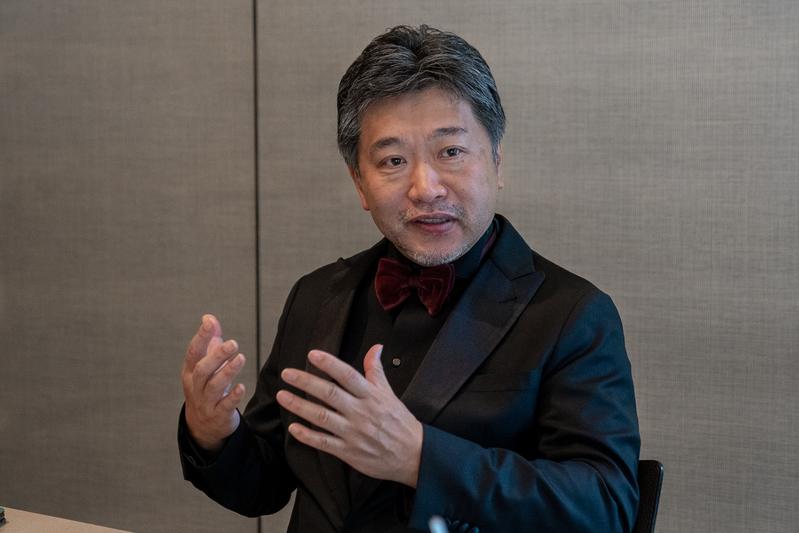

推掉既定行程、隔離14天,來台參與「金馬57」的日本導演是枝裕和,為終身成就獎得主侯孝賢說出這段動人的引言,以實際的行動和誠摯的語言,溫暖了台灣觀眾與影人。金馬獎頒獎典禮前,是枝裕和接受《報導者》專訪,也是他此行在台唯一的訪問,暢談他對台灣的感情、電影的態度、近年國際合作的感想,更透露一個釀在他心中長達15年的計畫──「我想拍出一部,屬於我自己的『悲情城巿』」。無論電影與處世的追求,都朝著他視為父親一般的「侯孝賢方向」。

1995年首部電影《幻之光》,入圍威尼斯金獅獎;2009年《橫山家之味》獲亞洲電影大獎;2018年《小偷家族》,成為黑澤明、今村昌平後第三位拿下坎城影展金棕櫚獎的日本導演。是枝裕和,不僅是當代最具指標的日本導演、更已躋身國際。

但他對台灣的金馬獎,總有份「私心」。

祖父母因為同姓氏無法在日本結婚,當年從奄美大島「私奔」到高雄後生下他父親,身為「灣生」後代的是枝裕和,卻是在侯孝賢的電影裡取得與父親成長的連結,視台灣如另一個故鄉。1993年,是枝裕和來台灣拍攝紀錄片《電影映照時代:侯孝賢與楊德昌》,成為他決定走向電影之路的關鍵,也開啟與侯孝賢等一批台灣新電影時代工作者近30年的深厚友誼。

侯導剪接和監製老搭擋「廖桑」廖慶松,提起是枝裕和笑說:「(當年)看他還是年輕人,抱著米果來拜訪,他走了之後,米果就是我們吃、侯導也不吃。現在看他白鬍子都有了。」這次來台灣,想不起拍攝《電影映照時代:侯孝賢與楊德昌》時下榻的旅館、也找不到心心念念的路邊小吃,但在隔離期滿出關那晚,是枝裕和仍和今年金馬獎評審團主席李屏賓一起吃了清粥小菜,一解相思味。

2009年,是枝裕和首次參與金馬影展,便是向當年的焦點影人李屏賓致敬。今年,在COVID-19疫情下,國際移動時間成本極高,仍來台參與「金馬57」,除為終身成就獎得主侯孝賢擔任頒獎引言,也以導師身分帶領金馬電影工作坊,替新銳導演們授課。

「是的,這個時間我本來是有其他行程,但一接到金馬獎的邀約,就決定改來台灣,不要說隔離2週,就算隔離4週,我也願意,」是枝掛著招牌的溫潤微笑說,在他眼裡,「台灣,是一個『很和平』的地方,金馬獎也充滿了這樣和平的氣息,金馬影展的工作人員和台灣電影人,總是很溫和、笑咪咪的,比起其他的國際影展,有時會有點『緊繃感』、工作人員也會有點兇,來到台灣讓人覺得很自在。」

頒獎典禮前3個小時,是枝裕和已把出席典禮的禮服穿上身,盛裝接受《報導者》專訪。在誠品行旅一樓咖啡廳進行的訪談,工作人員貼心安排在不受打擾的獨立空間,但移動的瞬間,他一眼瞥見戶外草皮有結婚新人熱鬧地拍親友照,立即停下腳步,兩度拿出手機拍了起來,「很漂亮呀」, 這位國際大導對世界充滿好奇如個孩子,尋常景象,在他眼中似乎都有不同想像。

「『天地有情』,是我最尊敬的台灣導演侯孝賢經常在色紙上寫的一句話,我也有這種相同的認識,也常為這樣的關係而感動。 我的作品不是我創造的,作品和感情原已內含在世界之中,我只不過是集中起來加以揀選,在展現給觀眾看而已。作品是作者與世界的對話(communication)。」 ──《宛如走路的速度》,2014

是枝裕和來台隔離的14天中,重新看了侯孝賢的《童年往事》、《戀戀風塵》,給他的觸動一如初時,「第一次看這些作品時,看到了和所有電影都不一樣的風貌,人真實的生活存在電影空間裡,那是過去(電影)從沒想過的事。」

是枝裕和認為,侯孝賢的「天地有情」,不單是呈現人類的感情,樹、風、雨,萬物皆有情,山川、樹木都有自己存在的意義與價值。

「我看到的《童年往事》,那不是人類的視角,是一棵樹的視角在看這個故事,那棵廟口的大樹,看盡人類的生老病死;《悲情城巿》裡時間流動,也不是倚賴人類行為的刻度,而是萬物都有自己的時間、情感。」

73歲的侯孝賢,至今幾乎日日搭捷運,與大眾同行、與社會通氣,更是叮囑後輩導演「不要開車,開車什麼都看不到」。是枝裕和聽我們講起這事,直說:「是唷?是唷?」然後提起自己在日本同樣是電車族,而且最愛在新幹線和飛機上寫劇本,「《橫山家之味》就是在4趟東京和京都的新幹線移動中完成的,來回4趟、大概16個多小時而已哦。」

他把侯孝賢視為「父親」般的存在,電影裡則經常出現楊德昌的影子。

《小偷家族》裡的祥太睡在衣櫃裡,以手電筒照射彈珠讓男孩心中藏有一個光輝小宇宙,讓人想起《牯嶺街少年殺人事件》裡同樣睡衣櫃、拿手電筒探索世界的小四。與法國跨國合作的電影《真實》裡,片尾一家人抬頭望著天空、漸漸淡出,凱薩琳.丹尼芙的孫女,回頭用相機拍下阿嬤口中最美的法國秋色,也彷彿見到了《一一》裡老拿相機拍大人後腦勺的洋洋。

問他這些鏡頭是否真是受到了楊德昌影響?他想了想說,「可能吧。」2018年《小偷家族》參加坎城影展,張震是評審之一,是枝裕和特別跑去對張震說,「《小偷家族》很像《牯嶺街少年殺人事件》哦!」

但真正的答案是,許多生活的經驗具有時代的通性,因而寫實的電影,能挑動跨越國界與文化的共鳴。「事實上,這是我自己小時候真實的經歷,那時我在家裡沒有自己獨立的空間,常是一個躲在櫃子裡看書、吃零食,」是枝裕和說。

在是枝裕和電影裡,看見台灣新電影的精神;而近年台灣電影裡,也有是枝裕和的風格。今年金馬拿下3項大獎的《親愛的房客》,導演鄭有傑為《橫山家之味》中文版譯者,大方承認讓陳淑芳拿到金馬獎最佳女配角的阿嬤一角,受到了《橫山家之味》裡樹木希林的母親角色影響。另一部票房口碑極好的《孤味》,描繪的姊妹之情,也被認為有台版《海街日記》的味道。

「我覺得電影本身有趣的是,就算不身處在同一個國家或真的認識彼此,大家也會互相影響。這是一個非常好的互惠關係,」是枝裕和說。

是枝裕和電影的主題,看似都試圖在解析/解構家庭、親情關係。事實上,包裹的是記錄時代的企圖心。

近20年來,日本由二戰後建立的經濟、社會、家庭形態都在劇烈轉變,是枝裕和眼見的是一個過往根基逐漸瓦解中的日本:

單身比例高、少子化,原本由血緣組成的典型家庭已經不是主流,「家族共同體」式微;大都市外的鄉鎮,因高齡化、人口嚴重外流至都市,許多鐵道不再停靠這些偏鄉,過去以互相支持打造的「地域共同體」也崩解;曾經撐起戰後日本經濟的終身聘用制,轉向以約聘、派遣方式僱員,使企業不再是支持整體經濟的主體,「企業共同體」也在崩壞。

「這些共同體慢慢崩壞後,人類要依靠什麼樣的共同體成長?或是,人類其實並不需要相互依賴,也可以生存?我覺得這是往後要思考的問題。」是枝裕和提出他對世代的觀察,也提到,這其實是他從《無人知曉的夏日清晨》開始到《小偷家族》,持續關注的電影母題。

拍電影,是為了見證時代。「對很多事情,雖然我心中會有自己的答案,但無論看電影或拍電影,並不是為了那個答案。電影可以記錄時代,我自己能做的也是如此,當一個見證人,因為不記錄、就可能被遺忘,但並非要在電影中給出答案。」

這樣一個群體性逐漸崩解的社會,「那是20多年前,楊德昌就看到的事了!」是枝裕和帶著佩服。

現世,不是一個靜止的剖面,他想追問的是,「我們如何走到今天?」

是枝裕和透露,15年來一直在醞釀拍攝一部討論日本歷史的電影。「我一直很想深究日本的歷史,想要了解我們從何而來。」他想從二戰時期切入。

「這15年來,我一直在尋找這方面的資料,查到了當時的滿洲國,有一個滿洲映畫協會,這是一座專門為了拍攝日本帝國宣傳片的片廠,製作無數宣揚國威的愛國影片,但在片廠工作的人不只是日本人,有中國人、韓國人。那個時代下,是什麼樣的存在?這些人,又是以什麼樣的心情一起工作呢?」

是枝裕和說,「我想拍出,屬於我自己的《悲情城巿》。」但這個題材還未成形,他表示還在開發和學習中,「侯導用《悲情城市》讓大家看見歷史,我還沒有拍出我的《悲情城市》,這是我還沒完成的功課。」

這幾年,他的重心放在跨國合作和培育電影人才。也是來自侯孝賢的鼓勵。

先完成了法國電影《真實》,已準備進入製作期的《Broker》則將挑戰韓國電影,與韓國影帝宋康昊合作、並和《空氣人形》中的裴斗娜再續前緣,「電影,其實不管在哪裡拍都很辛苦啦!」是枝裕和笑說。

但他已有充分的自信在異地工作,「有時語言不通,反而更好傳達(不受人情限制),而且,我能看得懂演員的表演。」不過,對地理、人際的背景,確實需要在地團隊協作,他以《真實》為例,這部描述由凱薩琳.丹妮芙(Catherine Deneuve)飾演的過氣法國電影明星,因出版回憶錄裡的「真實」與「掩蓋」的情節,引爆家庭衝突,詮釋了「寧願不是好媽媽、也不願當爛演員」的女演員心中,表演生命即真實人生。

劇本由是枝裕和執筆,但原本寫主角凱薩琳.丹尼芙住的莊園,隔壁有個黑人老奶奶常來家裡拜訪,結果法國劇組人員急忙向他解釋,在法國,不同膚色的人種少有混居,特別是在白人居住的上流社會社區,不可能有黑人鄰居,「這種事情是我們外國人不會想像得到的,寫劇本的時候若腦海中沒有地理位置、人際關係的地圖,會沒辦法想像動線,很容易變成觀光客的感覺,這部分必須有在地團隊合作。」

2014年,是枝裕和成立了製作公司「分福」,開始培育日本新銳創作者。

當年他拍攝侯導紀錄片時,侯導的一句話,為他撒下這顆種籽:「我希望能在亞洲各地栽培新銳創作者,不管在哪個國家,把16mm攝影機交給這些新導演,成為一個栽培計畫,讓亞洲整體的創作能量提升。希望在這之前你能成為電影導演。」侯導2009年在金馬影展開辦金馬學院,成為亞洲第一個影展的專業人才培力基地,10年有成,在華語影壇遍地開花。

是枝裕和成了電影導演後真的承續這樣的使命。「分福」每月召開企劃會議,已經協助6部新導演的長片問世,從劇本開發、籌資到選角,針對每部作品給予適當的協助與提點,一步步帶領新銳的第一哩電影路。

其中,以秋田縣「生剝鬼節」為故事核心的《泣く子はいねぇが》(Any Crybabies Around?)甫在日本上映,導演佐藤快磨當時主動將劇本寄到「分福」,是枝裕和有點興奮地回想,「劇本最後一場戲寫得十分精采,若第一稿劇本就能夠達到這個程度,我相信這部作品一定有拍成的可能性。」《泣く子はいねぇが》找來仲野太賀主演,也入選西班牙聖賽巴斯提安影展。

「分福」製作的電影雖各有風格,仍淺淺地帶著一股是枝裕和的氣息。「我在製作時相當尊重每個創作者的特性,也沒有特別要求傳達特定的價值觀。可能是因為我請大家要好好觀察人、細節,才有某種共通性吧,」是枝裕和這樣解釋。

一個多小時的訪談、拍照,面對我們肆無忌憚抛出或重或遠或細瑣的提問,他最多是眉頭一鎖,吐出「哇⋯⋯好難哦!」卻沒有一題敷衍、省略,丟出的回應都有完整組織和誠意。請他移到戶外拍照時,即便戴著口罩,仍被眼尖的影迷一秒認出,快速遞上簽名本,工作人員一邊攔阻,一邊小聲叮囑我們「要幫導演擋一下哦!」是枝裕和卻是來者不拒。

「導演,你是不是不會拒絕別人要求的人?」友善親切溫馴到近乎不可思議,最後,我們忍不住問了這個非關電影的問題。他笑笑說,「嗯,是這樣。」

再一次,他沒有給出簡單的答案,認真仔細地說明,為什麼,他不忍拒絕因電影衍生的外緣要求。

「我小時候是一個自己待在衣櫃裡、一個人看書的小孩,沒有什麼朋友,也不太習慣跟社會有太多接觸,對外界的事情不太有興趣,就是一個『小御宅族』。沒想到,成為電影導演後,可以到世界各地參加影展、還有那麼多人願意聽我說話,是電影,敞開了我的心房、視野。」因為電影,讓他走出「櫃子」、擁抱了世界。

眼前彷佛是祥太,乘著手電筒的光,從幽暗衣櫃最終進入了玻璃珠裡帶著光的寬闊宇宙。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。