如何评价「十三经汉魏古注丛书」的点校质量?

7 个回答

2023年底《十三經漢魏古注叢書》一印全部售罄。截止2024年3月,《十三經漢魏古注叢書》中《周易注》《尚書傳》《毛詩箋》《儀禮注》《禮記注》《春秋公羊傳解詁》《春秋穀梁傳集解》《論語集解》《孟子章句》九種完成修訂,二印已經上市。其餘品種二印也將於近期全部完成修訂。二印認真參考了學界及網友提出的問題和建議,對應當吸收的正確意見加以改正和修訂。歡迎大家對新印本繼續提出批評,後續還會不斷改進本系列叢書,使得本叢書日臻完善。部分改動較多的新印本,作者本人在豆瓣網條目下列有勘誤表,有興趣的朋友可以移步參考。

《十三經漢魏古注叢書》整理小組

2024年3月18日

《十三經漢魏古注叢書》出版以後,收集反饋的意見,訂正已有的錯誤,實事求是,有錯就改,不文過飾非,不敷衍懈怠,是整理者們的共同認識,因此也希望收集到更多具體的批評意見。我們對每一位爲改進文本做出貢獻的網友表示感謝!

《十三經漢魏古注叢書》整理小組

2023年6月30日

感謝周沛網友對叢書本中《尚書傳》《毛詩箋》《儀禮注》《周禮注》《爾雅注》五書的細緻糾謬,這是本叢書自出版以來網上所見的嚴肅批評,整理小組成員對此非常重視,並且認真做了記錄。其中確認是整理產生錯誤的,將會在後續的版次中盡快更正,以免影響讀者的使用。關於周沛網友提出的一些問題,這裏需要加以澄清和說明,避免以訛傳訛,造成錯誤認知。

甲、關於底本選擇的問題

本次整理和出版的目標是爲讀者提供一個可靠的《十三經漢魏古注》的讀本和徵引本,其出版的契機是2017年張元濟先生誕辰150周年。因此選擇底本的原則是:如果目前所見的底本明顯好於《四部叢刊》的,選擇現有能獲得的宋元刊本作爲底本;如果《四部叢刊》影印本經校勘整理後不影響文本可靠性和可讀性的,則根據整理者自己的判斷來做選擇。

《儀禮注》《周禮注》《爾雅注》均屬於後者的情況,各書整理者經過比對後,發現選擇《四部叢刊》作爲底本並不影響最終形成整理本的實際可靠性,因此做了相應的選擇。周沛網友指出的《周禮注》宋本多有“者”字,而《四部叢刊》本多無之的情況即屬此種。以下是《十三經漢魏古注叢書》所據底本和校本的基本情況。可以看出,各整理者基本是遵循了此項原則的。

從整理的結果看,“爲讀者提供一個可靠的《十三經漢魏古注》的讀本和徵引本”的目標,在選用校勘底本和參校本的層次上面是基本達到的。雖然所用的本子在有的熱心網友眼裏看來還沒有達到最優(從經注校勘、版本系統的角度,如《爾雅注》監本應作底本而不應作校本),但是從文本本身來說,對文意和讀者並沒有實質性影響。商務印書館出版該叢書紀念張元濟先生本無可厚非,說“其宣傳的功利性十分明顯”,恐怕是求之過深了。本叢書也並非以匯校爲目標,並不以羅列所有版本的異文爲己任,匯校本有杜澤遜先生的《尚書注疏彙校》、王鍔先生的《禮記鄭注彙校》金玉在前,不煩本叢書再從事相同的工作。因此周沛網友說“這套《漢魏古注》的目的,顯然是爲了和《十三經注疏》接軌”,似乎是犯了臆測的錯誤。本叢書首先尊重注文,點斷和經文以注文理解爲旨歸,疏文、清代經解和後世研究則視作同樣重要的參考,在必要的時候突破唐宋疏文是較爲常見的處理,因此“和《十三經注疏》接軌”也就無從談起了。

乙、關於電子本來源和校勘異文的原則問題

網上一些關心本叢書的網友發現叢書中有一些繁簡字問題。

鄭玄《孝經注》“諸侯章”的目錄小標題以及頁眉用了簡體“诸”字,這是由於目錄和頁眉是由排版公司據整理本錄入、生成的,錄入後由於整理者和編輯失校,導致未檢查出簡體“诸”字,以至訛誤。

另外,《公羊經傳解詁》“整理前言”中“子游”寫作“子遊”。與整理者確認,是寫作《整理前言》時的失誤(《整理前言》本身是繁體寫作),後來整理者和編輯失校,沒有檢查出來,形成了“遊”字之誤。

其他正文中被認爲是繁簡轉換導致的錯誤,亦非繁簡轉換造成,有些網友說《十三經漢魏古注叢書》的基礎電子文檔爲簡體文本,顯然是基於臆測的誤解。《十三經漢魏古注叢書》的整理是一項嚴肅的工作,從整理之初就有嚴謹的整理規範和流程,涉及的問題頗多。如果草率使用簡體本轉換而得,恐怕問題遠非目前的面目。除了以上兩條非正文的錯誤以外,其他形似繁簡轉換的問題也與繁簡轉換毫無關係。

如周沛網友說《尚書注》:攸徂之民,室家相慶,曰:“徯予后,后來其蘇。”句中整理本“後”當作“后”的問題。覆按整理過程中的所有中間文本(整個整理過程產生電子修訂本十餘個版本、打印校對本、審讀本、排印校對本四五個版本),發現造成此誤的原因是整理者電子本不誤(見下圖),後編輯在同一文本繁簡字形檢查時,在校對本上做注,詢問是否改“后”為“後”。整理者再次確認編輯意見時疏忽,以至於最終排印本被改爲“後”。整理者在後來的確認稿上失校,確實是不應有的錯誤,不過以上錯誤並非繁簡轉換所致。

以上就版本選取和文本來源兩方面的問題,略作答覆。

丙、關於具體校勘和標點問題的確認和答覆

周沛網友所反映的問題中,底本、校勘、標點和理解的問題占絕大多數,各部書的整理者將會認真覆核對待,如果確屬錯誤,而非理解不同,會盡快在後續的印次和版本中更正。《十三經漢魏古注叢書》整理工程浩大,整理小組限於學力,出現訛誤難免,惟求盡心而已。歡迎大家繼續指出本叢書各本中存在的問題,便於後續不斷提高改進。

一 《尚書傳》相關問題答覆

關於周沛網友認爲“《尚書傳》整理者剿襲網絡簡體文本、並用機器轉換”的問題。整理者說,“國學大師”網站僅有《尚書》經文白文文本,而沒有孔安國傳文,如果說《尚書傳》經文襲自“國學大師”網站,那傳文還要襲自他處。並且《尚書傳》以孔傳爲主,整理者無必要捨近求遠去使用“國學大師”這個簡體版本,再加以繁簡轉換。

實際上,《尚書傳》使用的底本是沒有標點過的繁體版本,但不排除與“國學大師”同源的可能。整理者及其朋友早期參加過很多學術公益網站的建設,例如“國學大師”“古音小鏡”“引得市”等,因此有些電子文本被用作“國學大師”的數據源是完全可能的。現在更年輕一代的朋友並不了解當時公益學術站點建設的過程,誤認爲公開的網絡文本是最初的源頭,這顛倒了二者的關係。

周沛網友所舉的數例,是電子工作本和所用底本校對未盡的問題,確屬整理者的責任,後續會全面審讀,加以完善。

還有周沛網友舉出:

「毋」是否定詞,底本訛作「母」。我們知道,雖然從戰國秦漢文字來看,「毋」是「母」的分化字,但是在《尚書孔傳》定本被傳抄、刊刻的時代,{毋}被寫作「母」則是典型的訛混字,而非存古。

此處“母”作“毋”並不是“典型的訛混字”,宋代經注刻本中刻工將“毋”作“母”的情況非常普遍。與其視“母”爲“毋”的訛字,不如將“母”字視作“毋”字的異體。既然二者是異體字,則不改是合理的,只要出相應校記指出異文即可。

以下是《漢語大詞典》“母”下的詞條,雖然與整理者的意見並不完全一致,但是可以作爲底本不改的基本依據,“母”直接可以用作“毋”,何必改字?宋代刻本中“毋”作“母”的情況還見於撫州本《禮記注》以及其他單注本,並且是常見現象。

周沛網友指出的兩處引文誤引、三處標點問題(“曰文命,敷于四海”當作“曰文命敷于四海”;“至治馨香,感于神明”當作“至治,馨香感于神明”;“卜不因,吉”當作“卜不因吉”)意見是正確的,整理本加以改正。

1、“曰文命,敷于四海”條中間點斷的原因是受到《史記·夏本紀》“夏禹,名曰文命”的影響,整理者將“文命”當作夏禹之名(字)講。不過依據僞孔傳的傳義,當以不點斷爲好。

2、兩處引用修訂的第一處,叢書本《尚書傳·堯曰》點斷作:

帝曰:“我其試哉。女于時,觀厥刑于二女。”

這種點斷方式比較常見,最近出版的兩種《尚書》新注譯本都是同樣點斷的,錢宗武先生《尚書譯注》作:

何晉先生的《尚書新注》作:

同樣的點斷在各類整理本中頗爲多見,如果不考慮僞孔傳文,實際上是無法確定哪一種正確的。不過考慮到僞孔傳的理解,此處點斷作:帝曰:“我其試哉。”女于時,觀厥刑于二女。更合傳義,因此整理者認爲周沛網友的說法更好。

3、兩處引用修訂的第二處,情況更加複雜一些。叢書本《尚書傳·益稷》點斷作:

夔曰:“戛擊鳴球,搏拊琴瑟以詠。”祖考來格,虞賓在位,羣后德讓。下管鼗鼓,合止柷敔,笙鏞以閒。鳥獸蹌蹌。簫韶九成,鳳皇來儀。

細繹傳義,並不能得出“祖考來格,……鳳皇來儀”當屬“夔曰”的言辭。如錢宗武先生《尚書譯注》即作:

可見錢先生此處的理解也是與整理者是相同的。不過考慮到下文“百獸率舞,庶尹允諧”的地位與“祖考來格,……鳳皇來儀”相近似,叢書本《尚書傳》既然將“百獸率舞,庶尹允諧”作爲“夔曰”的言辭,那“祖考來格,……鳳皇來儀”似乎也作爲“夔曰”的內容爲優。只不過,這也只能算無法確定而強行點斷的辦法。

以上兩例,周沛網友作爲整理者襲用“國學大師”標點的例證。按照同樣的邏輯,是不是周沛網友也要懷疑錢宗武先生完全襲用了“國學大師”的標點、何晉先生部分襲用了“國學大師”的標點呢?實際上,讀者只要稍加比較,就能得出叢書本《尚書傳》經文的標點和國學大師《尚書》的標點不同,二者毫無因襲關係的結論。以上兩例點斷一致,是有其學理背景的,連偶然相同都算不上。周沛網友以偏概全,有意忽略叢書本《尚書傳》中不利於其說的大量例證,論斷自然不能成立。(關於繁簡文字有相同之處的問題前文已經說明,茲不贅述。)

值得特別提一下的是,將某某本子定於襲用了某些網站的電子文本,從而加以全盤否定,並不是一種實事求是的態度,也無益於文本的不斷改進。

二 《毛詩箋》相關問題答覆

《毛詩箋》整理者對周沛網友仔細核對《毛詩箋》文本的工作表示感謝,認爲周沛網友所舉四個《毛詩箋》的例子按其理解(或按孔祥軍先生《毛詩傳箋》整理本)來點斷大致是成立的。不過對周沛網友由此認爲叢書本《毛詩箋》這四個例子是“硬傷”“顯然錯誤”不能認可,其指出的四處“標點錯誤”無一成立(包括後補的七例訓讀的例子也不成立)。

1、叢書本《卷耳》P21鄭箋作:臣以兵役之事,行出離其列位。“臣”爲主語,“以兵役之事”作爲“行出”的原因,“離其列位”作爲“行出”的“補足語”。如果點斷爲“臣以兵役之事,行出,離其列位”顯得過於支離,因此“臣以兵役之事,行出離其列位”更好一些。考慮到“出離”作爲一個複合詞產生比較晚,因此不取“臣以兵役之事行,出離其列位”的點斷方案。武英殿本《毛詩注疏》注、疏同樣作:

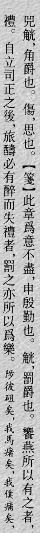

2、叢書本《卷耳》P22鄭箋作:“饗燕所以有之者,禮。自立司正之後,……”《兩漢全書》本同樣作:

3、叢書本《桃夭》P25毛傳作:“桃,有華之盛者。”《兩漢全書》本同樣作:

4、叢書本《牆有茨》P113鄭箋作:“內冓之言,謂宮中所冓成,頑與夫人淫昏之語。”《漢語大詞典》同樣作:

雖然說《兩漢全書》本和《漢語大詞典》未必可以作爲標點是否正確的最終依據,但是兩種較爲權威的資料書和工具書的理解與叢書本《毛詩箋》一致,一起也被判定爲“硬傷”“明顯錯誤”,顯然是不合適的(兩部書正好在整理者手頭,較爲便利查詢,相信同樣如此標點毛傳及鄭箋的不在少數)。

周沛網友認爲應當依據注疏不當點斷的一些例子也是不成立的:

1、叢書本《唐風·杕杜》:“人無兄弟,胡不佽焉。”《毛傳》:“佽,助也。”《王力古漢語字典》作:

2、叢書本《周南·關雎》:“寤寐思服。”《毛傳》:“服,思之也。”

3、叢書本《周南·葛覃》:“是刈是濩。”《毛傳》:“濩煑之也。”整理者用了段玉裁的意見,但是不能說“濩,煑之也”的點斷就是錯的。

叢書本《大雅·生民》:“先生如達。”《毛傳》:“達,生也,姜嫄之子先生者也。”

叢書本《商頌·烈祖》:“既戒既平。”《毛傳》:“戒,至。”

還有《召南·殷其靁》《毛傳》兩種點斷皆可。《大雅·大明》《毛傳》按“會甲”連讀依然讀不通,都不能說成是叢書本錯誤。

先秦《詩》《書》的訓讀情況極爲複雜,經過戰國、兩漢、南北朝、隋唐等多階段傳抄,通假和訛字極多,這也是唐宋疏最不可靠的地方。周沛網友所舉的這裡例子恰恰證明只依靠唐宋疏是絕不可行的。所舉裘先生關於孫奭《孟子疏》義較勝的例子,即使不是曲解其義,也是沒有弄清其中的邏輯,裘文絕無要大家在讀經書的過程中崇信唐宋疏的意思。

整理者認爲,以上叢書本《毛詩箋》的點斷,按照整理者的理解完全是可以成立的,具體的理由屬於學術研討的範疇,限於篇幅就不展開了。《論語》云:“子絕四:‘毋意,毋必,毋固,毋我。’”《曲禮》云:“疑事毋質,直而勿有。”無論標點還是治學,對自己的意見自信固然不錯,但是對他人的意見應該多一點耐心和包容,這樣的態度能爲良性學術討論留下更多餘地。

目前,《毛詩箋》發現的錯誤共有三處(網友提供),請大家參看整理者在豆瓣《毛詩箋》條目下自撰“讀書筆記”,鏈接如下:毛诗笺

三 《儀禮注》相關問題答覆

周沛網友提出以下問題,應予改正:

1、叢書本《儀禮·士冠禮》:“不屨繐履。”(一·二十八)當作“不屨繐屨”,此處失校,當改。

2、叢書本《儀禮·士昏》:“北面設于坐左,之西階上荅拜”(二·三)當作“北面設于坐,左之,西階上荅拜”,意見是正確的,應予改正。

3、叢書本《儀禮·士昏》:“壻乘其車,先俟于門外。”(二·八)依據鄭注當作“壻乘其車,先,俟于門外。”從王輝《儀禮注疏》本改。“先”爲“作爲先導”之義。

4、叢書本《儀禮·士昏》:“今吾子辱請,吾子之就宮。”(二·記·二十五)依賈疏當作“今吾子辱,請吾子之就宮”,改正。(三《禮》經注,在沒有更好說法的情況下,一般依據賈疏是比較合理的。)

四 《周禮注》相關問題答覆

《周禮注》的工作本(電子底本)是阮刻本系統的,因此確實存在校對底本未盡的問題,這些問題需要改正。其中“茨”誤作“芡”也是因爲電子工作本錄入有誤,後續整理者沒有校對出來,是明顯的疏忽,應當加以改正。(以上是底本校勘的問題)

周沛網友提出的《天官》部分四條標點問題,其中除了“古者從坐男女沒入縣官爲奴”當點斷爲“古者從坐男女沒入縣官爲奴”一條意見是正確的,其餘三條均不確切。

1、“主歲計以歲斷”條。其意爲“主以歲斷歲計”,“以歲斷”和“歲計”語序前後調整後成爲“主歲計以歲斷”,“以歲斷”和“歲計”之間點斷和不點斷都是可以的。

2、“醫之字,從殹從酉省也”條。《說文解字》某字“从某从某”點斷不點斷的整理本都比較常見,不點斷的如中華書局最新排印的語言文字基本叢書本。(從某某聲的一般點斷比較多)。《說文解字》認爲“醫”字從“殹”從“酉”,賈疏說“從殹省者去羽,從酉省者去水”分析並不可靠,鄭玄可能認爲是從殹省,也可能從酉省,也可能如賈疏說從二者之省,也可能“省也”有別的意思。如果從酉省,則應該點斷爲“從殹、從酉省也”。由於無法確知鄭玄意思,還是不點斷更謹慎一些。

3、“古者天子后立六宫、三夫人、九嬪、二十七世婦、八十一御妻,以聽天下之內治,以明章婦順,故天下內和而家理也”條。《周禮·天官·內宰》:“以陰禮教六宫。”鄭玄注云:“鄭司農云:‘陰禮,婦人之禮。六宫,後五前一。王之妃百二十人:后一人,夫人三人,嬪九人,世婦二十七人,女御八十一人。’玄謂六宫,謂后也。婦人稱寢曰宫。宫,隱蔽之言。后象王,立六宫而居之,亦正寢一,燕寢五。教者不敢斥言之,謂之六宫。若今稱皇后爲中宫矣。《昏禮》:‘母戒女曰:夙夜毋違宫事。’”錢玄先生認爲:“鄭司農以爲六宫所指,含后、夫人、嬪、世婦及女御”,而“鄭玄以爲六宮專指后一人。王后之尊與王同,不敢直呼,故以六宮代王后。”他認爲“先後鄭並言之成禮,姑並存待考”。(《三禮辭典》“六宫”條)按鄭玄的看法,“以聽天下之內治,以明章婦順”的主語是包括“后”在內的,因此“后立六宫”應當作爲與“三夫人”“九嬪”“二十七世婦”“八十一御妻”並列的成分。如果按周沛網友所說,點斷爲“古者天子后立六宫,三夫人、九嬪……”,則讀者很容易理解爲“六宫”包括“三夫人、九嬪、二十七世婦、八十一御妻”,是不符合後鄭義的。實際上,王文錦先生的《禮記譯解》點斷同樣作:

王鍔先生《禮記注》同樣作:

王文錦先生、王鍔先生將“天子后立六宫”後加“、”,表示与後面成分並列是比較精當的,周沛網友所說的方案不確。(注:以上“古者天子后立六宫”整理者原拟同意周沛網友的修訂意見,後經覆按認爲不妥,故略加說明。)

五 《孝經注》選用日傳《群書治要》本而不選用敦煌本爲底本的問題

周沛網友說在回答帖子中說:

清朝人早已有過用《群書治要》來輯鄭注的嘗試了,結果正如陳壁生所說,是十不存一。鄭玄注不采用敦煌寫本為底本,恐怕是失策。從這個角度來說,這還不如陳壁生先生的《孝經正義》。

不知周沛網友是否確實讀過陳壁生先生的《孝經正義》一書,此書從頭至尾沒有表述《群書治要》本所存鄭注比之敦煌本十不存一的意思。已有網友指出其謬,小松大臣網友評論:

其實,將敦煌本《鄭注孝經》與《群書會要》本《孝經注》比對可知,二者並非一個系統(所謂敦煌本的整理本本身也是多個殘卷拼合的)。唯因敦煌本與傳世輯佚及治要本比較異文極多(拼合後仍非全帙,殘闕頗多),是不適合做底本的。稍有校勘經驗的朋友一般都知道,以敦煌本來研究古籍傳本已經屬於異文比對的範疇,以寫本的研究範式加以異文比對,再作爲古籍整理定本的來源,這種做法非常罕見,也難於成功。

《十三經漢魏古注叢書》中《孝經注》整理前言對於敦煌本《孝經》及鄭注《孝經》有過大略描述:

二十世紀以降,敦煌藏經洞發現了很多唐宋時期《孝經》的殘卷,根據張湧泉主編的《敦煌經部文獻合集》中群經類《孝經》之屬的整理,共有二十七種白文無注的《孝經》殘卷(其中部分含有鄭氏《序》,屬於鄭注《孝經》系統,編連後成包括底卷、甲卷至戌卷共計二十二種),共有九種含有注文的鄭注《孝經》殘卷(編連後成包括底卷、甲卷至己卷共七種)。編號爲伯3698(存鄭氏《孝經序》及《孝經》全文,共八十八行)、伯3416C(存九十八行)、伯2545(存六十一行)、伯3372(存七十九行)、伯1386(存九十八行)、斯728(存九十五行)、伯2715(存六十七行)等白文《孝經》殘卷所存行數較多;編號爲伯3428、伯2674的兩種鄭注《孝經》殘卷(編連後存八十八行)所存行數較多。這兩類《孝經》殘卷基本可以恢復鄭注《孝經》經文的全貌以及部分注文的原貌(具體參看許建平撰寫的《敦煌經部文獻合集》群經類《孝經》之屬《題解》)。

以此觀之,以敦煌本《孝經鄭注》作爲底本是不可行的,周沛網友心目中的所謂敦煌本《孝經注》作爲底本大概指的是經過《敦煌經部文獻合集》匯錄的《孝經注》文本?所謂敦煌本《鄭注孝經》又指的是哪一個編號的敦煌經卷?這些疑問令人費解。

六 《論語集解》相關問題的答覆

正平本作爲《論語集解》的南朝刻本(底本可能是抄本)在日本的一個傳本,信息量很大。與世彩堂本校勘異同的宗旨,與以開元本《御注孝經》比對天寶本《御注孝經》的目標相類似,讓讀者可以便捷地了解兩個傳本系統的主要差異,並不是以純粹校勘爲目的。因此以正平本改世彩堂本的情況極少。以正平本《集解》注者人名補世彩堂本人名,是爲了便利讀者,既不違反校勘原則,也免去了初讀《論語集解》讀者前後翻閱的麻煩。

《論語·八佾》:“揖讓而升,下而飲,其爭也君子”條。應當根據《集解》王肅注改爲“揖讓而升下,而飲,其爭也君子。”周沛網友的意見是對的。不過這與是否要參考皇侃《義疏》沒有太大關係,通過注文義即能確定(當然王肅注也未必理解得對)。

七 《爾雅注》相關問題的答覆

周沛網友在新問題下對叢書本《爾雅注》提出若干糾謬意見,爲了便於讀者檢覽,《爾雅注》整理者在此帖一併進行答覆。

(一)關於工作本與底本校對有誤,周沛網友指出十條錯誤,經過檢查,意見都是正確的,爲底本校勘疏忽所致,已經記錄並改正。

(二)關於校勘訂訛的十五條意見,除了有幾條與校本存在異同失校的情況外,其他方面存在根本性分歧。周沛網友先驗認爲南宋監本《爾雅注》(翻刻自北宋監本,北宋監本翻刻自五代監本)要優於疑是南宋初年明州刻十行本《爾雅注》(叢書底本,國圖所藏,《四部叢刊》所從影印),二者實際上各有優劣,談不上何者更優。張麗娟先生《宋代經書注疏刊刻研究》一書對二者有簡要介紹和評斷,對宋十行本《爾雅注》的介紹爲:

對南監本《爾雅注》的介紹爲:

可見二者何者更接近於郭璞注《爾雅》的本來面貌,本非不言自明之事。在張麗娟先生看來,似乎宋十行本《爾雅注》還更勝一籌,至少不是顯劣於南監本的。周沛網友屢稱宋十行本“《爾雅注》的底本不佳”,並以此說叢書本《爾雅注》多存“奇葩謬誤”,並指責此本“決不可用”,不知其立論爲何,自信從何而來?

周沛網友所舉十五條校勘意見,皆認爲宋十行本誤而監本不誤,並常以《經典釋文》證之(部分以宋十行本《爾雅注》所附《爾雅音釋》證之)。以常識況之,二本既非同出一源,豈能因其中一本更合《經典釋文》(或者《音釋》)而輕易判斷另一本爲訛字?這在校勘上並不成立。

其中監本《爾雅注》中《釋訓》“瘦瘦”作“瘐瘐”、《釋草》“菆”作“𦯍”、《釋木》“粟”作“栗”、《釋蟲》“蝠”作“蟷”、《釋魚》“鱓”作“鯶”、《釋鳥》“愍”作“戇”、《釋畜》“牬”作“㸬”,整理本應當出校記的意見是正確的。(周沛網友後補九條改字未出校記者,亦當出校記。)

整理者將宋十行本、監本之間的異文校出,並謹慎加以按斷,是正確的校勘方法(校勘記增加所附《音釋》用字的意見,整理者認爲值得採納。但是《音釋》與《爾雅注》並非一人所著,張麗娟先生認爲《音釋》乃宋人所爲,依此改彼仍屬不妥)。

(三)周沛網友所舉十五條標點問題,一如其指出《毛詩傳》《周禮注》的標點“錯誤”,所得甚少,多數意見在二可之間或者直接是誤改。

1、P14《釋詁》:謔、浪、笑、敖,戲謔也。郭注無斷,犍爲文學注即如此斷。

2、P22《釋詁》郭璞《注》:寫,有憂者,思散寫也。某某者(主語)與後面謂、賓語斷開並不影響文意,文言標點極爲常見。

3、P26《釋詁》郭璞《注》:頲、道,無所屈。頲、道分别引自經文,“頲”字《說文》即作名詞解,斷開無問題。(古書中“頲”或其所指之詞{頲}一例修飾“道”的辭例也沒有。)

4、P32《釋詁》郭璞《注》:傅近。“傅近”複合詞釋“傅”。與周沛網友後文所舉“刺探,嘗試”同理。

5、P34《釋詁》郭璞《注》:允信者,佞人似信。(商務本)“允信”複合詞释“允”。周沛網友輕斷周祖謨《爾雅校箋》引王樹枬說“‘允信者’三字有誤,當衍一‘信’字”不確,沒有道理。

6、P35《釋詁》郭璞《注》:此皆詁訓,義有反覆旁通,美惡不嫌同名。這條無不妥,周沛網友強以不誤爲誤。

7、P36《釋詁》:妥、安,坐也。“安”本來就有“坐”義,辭例如“安車”。另可參看古文字“安”字來源。

8、P46《釋言》郭璞《注》:嗚唈短氣。皆見《詩》。以“嗚唈短氣”釋“唈”,無不可。

9、P83《釋訓》:“是刈是濩”,濩,煑之也。按校勘記改讀後文從字順。周沛網友此時想起使用近人黃侃先生的意見,說“濩煑治之”當連讀。實際上犍爲文學即與整理本斷句相同,說起“去古未遠”,恐怕捨郭舍人而無他了吧。

以上問題皆爲常識,並不是說周之點斷爲誤,而是說周失之武斷,多聞闕疑才是正確態度。以上簡單駁正之,無必要耗費筆墨紬繹論證,稍有訓練的朋友就能斷其是非。剩餘六例,雖然整理者認爲周沛網友的方案或許更優一些(尚需時間仔細覆按),但是要說整理本《爾雅注》一定爲誤卻也並非易事。

周沛網友對本叢書以及其中的某些品種提出了一些總體性的判斷,這些判斷基於以上具體問題的分析,具體問題既已說明,其結論自然不值一駁,因此本篇對這些無端指控不置一詞。

我們認爲,根據武斷意見構建證據鏈而隱匿不利於自己的材料、故意忽視或扭曲歷史上或當今已有的重要說法(以唐宋疏“近古”而搪塞之,實乃偷懶之法寶)、爲了達到先設的的主觀判斷而將不誤(或者兩可的意見)強斷爲誤,都不是專業討論問題的態度和方法。以上三點與周沛網友共勉,希望討論問題不要淪爲意氣之爭,最後在偏激的道路上越走越遠。

關於周沛網友提出的與本叢書訛誤不直接相關幾項質疑,存在較大誤會,由於沒法加好友私下溝通,這裡簡單做一下回應,避免誤會繼續擴大:

1、關於唐宋《疏》使用的問題。整理小組從開始著手整理此叢書時就高度重視唐宋《疏》文,而且置於最重要的位置之一。只是有些地方對於注文的整理,採取了非唐宋《疏》的意見,這是參考了其他研究成果的結果。因此說本叢書不用唐宋《疏》,是誤解。當然,有些應該採取唐宋《疏》的意見而未用的,確實有整理者疏忽或者學力不足未能正確參考者,只能有待讀者批評,後續繼續改進和提高。

2、關於認爲本賬號是所謂“公關”賬號的問題。前文已經加以說明,現移至於此處:本賬號就是《十三經漢魏古注整理叢書》整理者小組爲了收集叢書存在問題並且回應周沛網友所提嚴肅的學術批評意見新注冊的賬號,周沛網友揣測本賬號爲營銷賬號沒有必要。

3、關於周沛網友屢次提到所謂“民科”及相關比喻問題。我們認爲這樣捕風捉影的傳言不足相信,本賬號對於無論是誰提出的非專業問題一概採取不加理會的態度,對於專業的或者正確的意見則都會一一認真回復並加以記錄。本帖在發佈之初就說明周沛網友的知乎回答是“叢書自出版以來網上所見的嚴肅批評”。看到周沛網友之前貼出的與朋友私下交流的截圖,我們認爲根本沒有必要加以澄清說明,本帖的嚴肅回答就是最好的回應。

4、關於周沛網友對《尚書傳》襲用“國學大師”文本及標點的問題。在《尚書傳》回應部分業已說明,經過自查《尚書傳》的《經文》文本可能與國學大師的《尚書》具有同源關係,但並非轉換自國學大師。標點相同是由於學術意見的異同造成的。本文最後指出的“隱匿證據、重構證據鏈”指的是這一項問題。我們認爲,既然周沛網友認真核對過“國學大師”與叢書本《尚書傳》經文的標點,是不難得出二者標點非同源關係的,非要主張《尚書傳》襲用“國學大師”標點,則有“隱匿證據、重構證據鏈”以誤導讀者的嫌疑。

5、關於對《尚書傳》《毛詩注》《周禮注》等書標點的糾謬問題。我們認爲比起周沛網友對校勘的糾謬,對標點的糾謬比較武斷,明顯二可的標點往往被說成是非黑即白,互相排斥的。這是本文提出“爲了達到先設的的主觀判斷而將不誤(或者兩可的意見)強斷爲誤”的原因。周沛網友一些明顯正確可信的點斷方案,我們非常樂於接受。但還有不少顯得比較勉強,雖然舉例很多,但是不能作爲充分證據。這方面是不是存在方法論上理解的差異,由於沒有直接溝通的管道,本帖也只能勉強加以回應。

6、關於討論走向“意氣之爭、偏激方向”。周沛網友對叢書《儀禮注》《禮記注》加以肯定,可見其初衷並非簡單抹煞,而是確實對叢書中的問題和謬誤存在不忿之情,這是完全可以理解的。我們的看法是這套叢書無論是商務印書館還是整理者,都傾注了大量的熱情和精力,耗費了不少人力和物力,從而無論從選題、版式還是裝幀都得到讀者的肯定,也因此讀者對這套叢書有了很高的期待。總結來說,一是希望這套叢書所選的底本和校本達到最優;二是希望這套叢書的文本和校勘質量達到最優;三是希望這套叢書的標點和理解達到最優。這些期待與叢書現實之間的差距,很容易引起讀者的不滿。但是,試想這套叢書完全不值一提、無法挽救,大概也就不可能得到周沛等熱心網友不厭其煩地對它進行說明和糾謬了(還進行了大量學理論證和探討)。此書在出版之前,整理小組和商務印書館主事者已經已經共同認識到,這套叢書會被讀者“放在放大鏡下”反復檢視,與一般的古籍整理作品不太一樣,因此凡事皆不可馬虎。然而,叢書出版後還是出現十三種整理本質量參差不齊、對基本校勘環節不同整理者理解存在偏差的問題,這也是意料之中的事情。書中出現這樣那樣的謬誤,我們也感到非常遺憾,只能在後面的印次和版本中不斷加以改進。本小組並非在周沛網友回答知乎網“如何評價《十三經漢魏古注叢書》的點校質量”的問題後才關注到這個網頁的,實際上這個問題出現之後的第二天,我們就開始關注,並且真心希望能有網友幫助我們對本叢書加以糾錯。當然,從形式上來說我們並不希望對這一問題的答覆是對本叢書簡單粗暴的否定,而是希望得到更多建設性的具體意見。

最後,再次說明整理小組真誠歡迎周沛及其他網友提出的批評意見,希望如果有機會地話,能與周沛網友及其討論小組進行更進一步的交流溝通,大家共同推動這套叢書的改進與完善。叢書一經出版上市,便已然成爲學術公器,人人皆可批評糾謬。能爲更多讀者提供便利,是其初心所在。

這裡先向大家道個歉:我之前沒有認真閱讀《禮記注》《儀禮注》,導致對兩書的評價與事實不符。 @红炉片雪批評《儀禮注》謬誤極多,這是符合事實的。商務版《儀禮注》《禮記注》都有許多校勘與破句問題,尤其是《禮記注》的校勘,不僅存在大量的無知妄改,還反映出整理者對各版本的生疏,兩者都不是可用的好本子。

總體而言,商務版《十三經漢魏古注》叢書的質量都較為低下,絕不是可信可用的好本子。事實上,現在已出版的經學文獻中,可用的十三經古注整理本是很多的(不過大都與疏文並行)。而據筆者所知,許多專業的古籍出版社也在籌備出版《十三經漢魏古注》的權威整理本。在不久的未來,《十三經漢魏古注》,絕非僅有商務一家。大家完全可以移步下面的問題:

謝邀。

其他的書不敢說,但目前看來,情況如下:

- 《尚書傳》《周禮注》兩本整理得極差,漏洞百出,用「粗製濫造」形容亦不為過。

- 《毛詩箋》的整理亦十分粗劣。整理者對毛傳、鄭箋的體例十分生疏,對鄭玄禮學的理解也非常粗疏,錯誤時見。由於方法上的根本錯誤,此書的整理漏洞百出,並不可信用。讀者可移步中華書局《毛詩傳箋》。

- 《爾雅注》的整理亦極其粗劣。整理者對文獻學與傳統小學十分生疏,導致此書錯謬連連。

- 《孝經注》的整理亦十分粗疏。尤其是其中的《孝經鄭注》,由於底本選取的問題,外加校勘的馬虎,致使此書遺漏了幾近一半的鄭玄注文,是《孝經》學史上的倒退。

- 《孟子章句》整理不佳。由於棄而不用具有校勘價值的越刊八行本,加上校勘上的粗疏,導致此書出現大量漏校之處,其文本難稱精審。此外,斷句標點也頻有問題。其書非不能用,然實不盡可信。

一、底本與校本選取

從宣傳上來看,商務印書館這一套《十三經漢魏古注》主要是以本社的《四部叢刊》作為底本或者重要校本。其宣傳的功利性十分明顯。但是,《四部叢刊》的十三經古注是否都是善本,本身就是一個值得商榷的問題。《論語》,《四部叢刊》影印的日本正平本是否具有校勘價值,恐怕要先打一個問號。《爾雅》,《四部叢刊》景印的宋十行本恐怕也不如監本系統:後者上接唐石經,下連邢昺疏,可以說是打通前後,訛誤亦較少,卻只被《十三經漢魏古注》當作校本。另外,《孝經注》的鄭玄注部分,底本是《群書治要》。事實上,皮錫瑞早在《孝經鄭注疏》中就指出:

《羣書治要》來自海外,近儒疑與《釋文》、邢疏不合,不知《治要》本非全注。

清朝人早已有過用《群書治要》來輯鄭注的嘗試了,結果正如陳壁生所說,是「十僅五六」(見《孝經正義》序言)——有些地方甚至是十不存一(例如《孝經鄭注》的序文)。鄭玄注不採用敦煌寫本為底本,恐怕是失策。從這個角度來說,這還不如陳壁生先生的《孝經正義》。

此外,即便是那些不算劣本的《四部叢刊》本子,是否適合拿來作古注的底本,也是值得商榷的。這套《漢魏古注》的目的,顯然是為了和《十三經注疏》接軌。但是《四部叢刊》中的一些作為底本的經注本,顯然並不與注疏體系接軌。商務印書館強行將許多不適合作為底本的《四部叢刊》本當作底本或重要校本,恐怕是宣傳性、功利性壓過了學術性。

不僅底本,校本的選取也有很大問題。許多極具校勘價值的善本都被冷落。《論語集解》既不用天香書苑本、也不用八行本《注疏》校勘,《孟子章句》不用紹興府刊刻的八行本《注疏》校勘,《爾雅注》不用羽澤山房本校勘。然而相反地,許多整理本把阮刻《注疏》本列為重要校本(如《尚書》《論語》《孟子》)。阮刻本是流,不是源,其校勘價值重點體現在其校勘記上,而非其本身。如阮本《孟子注疏》實則以元刻明修十行本《注疏》為底本。八行本是善本,十行本源出建本,這些今天都不難取得,卻捨近求遠,以阮本作為參照。阮本注疏,《孟子》尚可稱精審,《尚書》就未必了[1]。《尚書傳》的整理,本應該充分利用杜澤遜的《尚書注疏匯校》;然而從整理成果來看,這一點完全落空了。下面,筆者列舉《十三經古注》所適宜的底本,並指出商務版《十三經漢魏古注》底本選取的疏失:

- 《周易注》,用【日本足利學校藏南宋兩浙東路茶鹽司刻八行注疏本】

- 《尚書》,用【北京大學圖書館藏南宋浙刻十行本】或【國家圖書館藏南宋兩浙東路茶鹽司刻八行注疏本(闕卷抄補處以足利學校藏本補足)】

- 《毛詩箋》,用【清乾隆武英殿覆刻元荊溪岳氏相臺本】

- 《周禮注》,用【國家圖書館藏金刻本】或【國家圖書館藏南宋初婺州市門巷唐宅刻本】。

- 《儀禮注》,用【師顧堂景印黃氏士禮居覆宋嚴州本】

- 《禮記注》,用【國家圖書館藏南宋淳熙四年撫州公使庫刻本】

- 《春秋經傳集解》,用【日本宮內廳書陵部藏南宋嘉定九年興國軍學刊本(闕卷抄補處以日本五山覆刻本補足)】

- 《春秋公羊解詁》,用【國家圖書館藏南宋淳熙間撫州公使庫刻紹熙四年重修本】

- 《春秋穀梁經傳集解》,用【臺北故宮博物院藏南宋紹熙二年餘仁仲萬卷堂刊本(闕卷抄補處以《古逸叢書》景印本補足)】

- 《御注孝經》,用【日本宮內廳書陵部藏北宋刻本】

- 《論語集解》,用【日本宮內廳書陵部藏南宋蜀刻注疏本】

- 《爾雅注》,用【臺北故宮博物院藏南宋國子監刻本(闕卷抄補處以古逸叢書本補足)】

- 《孟子章句》,用【師顧堂景印宋蜀刻本】

而商務版《十三經漢魏古注》的整理,其底本的選取大都具有嚴重問題:

- 《周易注》,谷繼明用《四部叢刊》景印撫州公使庫刻本,描改處用國圖藏撫州本核對。《周易注》的撫州本存在兩個問題。一是補板較多,已非宋版原貌。二是這個本子的卷七至卷十本來是缺的,是明清人據別本抄補的,其中卷七、卷八、卷九是明抄天祿本,卷十是清抄倣岳相臺本。這個本子已經不是一個體例單純完整的宋版了,而是一個混雜了不同版本系統的本子,不適合做底本。

- 《毛詩箋》,陳才用國家圖書館藏巾箱本。巾箱本是一個訛誤極多、十分粗劣的本子。由於《毛詩傳箋》官版今皆不存,退而求其次,岳氏荊溪相臺本相對而言是一個較好的本子,雖然相臺本的質量普遍不如官刻。相臺本翻刻自廖瑩中世彩堂本,世彩堂本當時在刊刻的時候,參校了大量的善本,《九經三傳沿革例》稱「合諸本參訂,為最精」,雖為溢美,就《毛詩》而言,應該是合乎事實的。

- 《周禮注》,石瑊用《四部叢刊》景印明覆刻相臺岳氏本。首先,《四部叢刊》景印所依據的底本目前仍然存在,在臺北圖書館,現在不難獲得。考慮到《四部叢刊》存在描改,仍然應該用臺圖藏本原本,而不是四部叢刊的景印本。且此本是建本系統,質量較次,又在經注本的基礎上添加《釋文》,實則訛脫較多,比起金刻本、婺州本的精審,很有距離。

- 《儀禮注》,闕海用《四部叢刊》「影印宋本」。首先,整理者闕海連版本都沒有認對。《四部叢刊》景印的幷不是宋本,而是明嘉靖間吳郡徐氏覆宋刻本,是明代覆刻的版本。其次,闕海也是用《四部叢刊》本,而不是直接用《四部叢刊》本的底本即徐本。徐本原本就在國家圖書館,且已被收入《中華再造善本》,唾手可得,為什麽不直接使用徐本?而且,徐本就屬於嚴州本系統,為什麽不直接追溯源頭,直接用嚴州本呢?

- 《春秋經傳集解》,但誠用《四部叢刊》景印宋巾箱本。和上面的一樣,宋巾箱本原本就在國圖,且已被收入《中華再造善本》,唾手可得,為什麽要用有描改的《四部叢刊》本?另外,巾箱本作為坊間刻本,在性質上是給古代科舉考生作弊的本子,其文本的質量可想而知。事實上,正因為底本選取的失誤,商務版《春秋經傳集解》存在大量未被發現的文字訛誤。既然有更善的興國軍學本,為何不用呢?

- 《春秋公羊解詁》,吳迎龍用《四部叢刊》景印余氏萬卷堂本。和上面的一樣,余氏萬卷堂本原本就在國圖,且已被收入《中華再造善本》,唾手可得,為什麽要用有描改的《四部叢刊》本呢?另外,旣然有更善的撫州公使庫本,為何不用呢?

- 《春秋穀梁經傳集解》,許超傑用《四部叢刊》景印余氏萬卷堂本。這個倒是無可厚非,因為此書的余氏萬卷堂本現在沒有全本了。但是還是建議其中能用原本地方用原本。且由於《四部叢刊》普遍存在描改,應當改用《古逸叢書》本。

- 《御注孝經》,陸一用石臺《孝經》。石臺《孝經》是金石文獻,且字體和今天的規範迥異,且闕字比北宋本還多。

- 《論語集解》,虞思徵用元代覆刻南宋廖氏世彩堂本。這也是一個拿經注和釋文拼合的本子,滋生了新的訛脫。比起南宋蜀刻注疏本中來源自蜀石經的官版經注,其質量仍然很有差距。

- 《爾雅注》,潘佳用《四部叢刊》景印南宋浙刻本。這是一個極其粗劣的本子。

由此可以很明顯地看出,商務版《十三經漢魏古注》叢書,普遍選取質量並不高的《四部叢刊》本作為底本或重要參校本,很顯然

我們再以《論語集解》為例。此《集解》,整理者採用的底本是世彩堂本,它與國內流傳的主流版本——如天香書苑本、邢昺《疏》本——是大體一致的。而《四部叢刊》的正平本,是一個據日本抄本而成的刊本,和国内流傳的《集解》差别巨大。整理者卻強行將《四部叢刊》正平本當作重要校本。例如,日本正平本在注文結束時必須要加上「也」或者「之也」這樣的語氣詞,不管文意是否暢通。整理者又必須參校此本,因而在書前的凡例上就有了「凡無關文意之虛詞不出校」這一條。

而《論語集解》在對正文的校勘上,也牽合異本,畫蛇添足。《集解》的各種主流版本,如世彩堂本、天香書苑本、注疏本,其注文引各注家之名都是簡稱,如「孔曰」「王曰」,獨正平本是寫全了名字。這不像《爾雅》底本之訛——那是鐵定的錯誤——何必畫蛇添足添上去?如果擔心讀者不懂,在前言處寫明「某氏是某某人」也就足夠了。更何況,強行依照日本正平本,把表示包咸的「包曰」改成「苞氏曰」,更加不妥。這種校勘,意義不大。

二、整理理念與整理原則

筆者看到了公關朋友對網友質疑的回應,並提出了他們整理《十三經漢魏古注》的理念與原則:

這種方向,當然是南轅北轍。經注的整理,不僅應該依照注疏,更是必須依照注疏。首先,今天所見的傳世的經注本,在流傳過程中,本身就被混雜了注疏的文獻層次。人們會依照注疏去選擇乃至校改異文,使得傳世經注自然與注疏接近。今天所見到的經注本文本,反映的當然不盡是原注者的原意(雖然大多數情況下都是準確反映的),卻一定反映了注疏者的理解。

以《毛詩箋》為例:《詩經·唐風·杕杜》「有杕之杜」,此句的毛傳是:「杕,特生皃。」各經注本皆然。可是,足利學校藏十行本(也就是建本系統)《毛詩正義》,此處寫的是「杕,特皃」。建本缺了個「生」字,是純粹的訛誤嗎?其實不是。我們看蘇轍、朱熹各自的《詩集傳》,他們在引毛傳的時候,也都沒有這個「生」字。這說明蘇轍、朱熹當時看到、所依照的《毛詩箋》,也是沒有「生」字的。也就是說,在宋代的時候,毛傳存在「杕,特生皃」「杕,特皃」兩種文本,他們是互相競爭的關係。從表意上看,兩種文本差別不大。可是,為什麼今天的經注本,都是「杕,特生皃」的那種本子?這實則就是受到了孔穎達疏文的影響。因為孔疏講的是「言有杕然特生之杜」,寫的是「特生」,所以毛傳「特生」的文本更與之對應,因而更被認可——甚至不能排除有人根據孔疏校改毛傳——最終成為了主流。所以今天所見巾箱本、重言重意本、相臺本,都是「特生皃」。

再例如《魏風·十畝之間》,今天的通行本寫的是「行與子還兮」。然而敦煌抄本此處寫作「行與子旋兮」。唐代文學家李翱《答朱載言書》引此詩,亦作「行與子旋兮」。《經典釋文》也說「還,本亦作旋」,可見當時也是「旋兮」「還兮」兩種文本互相競爭。從鄭箋「或行來者,或來還者」來看,還不能說斷鄭箋當時所據的一定是哪個文本。之所以後來從唐石經開始,統一選擇了「還兮」的文本,正是因為孔穎達的《正義》採用了這個文本,於是被大家定為正統。

既然經注本這樣和注疏緊密聯繫在一起,甚至不排除主流經注本被人以注疏校改,今天的經注文本,本質上就是在注疏的框架之內,那麼整理今天的經注本,當然應該以注疏為首要參考。《毛詩箋》的整理者反復否認《毛詩箋》與《注疏》接軌,然而他所選擇的底本,卻仍然是深受注疏浸染的巾箱本,這實在不可理喻,可見其未必真正深入體會過《毛詩箋》。除非整理者 @十三经改进小组 找到那個未受孔疏影響、原汁原味反映鄭箋「本意」的古本,不然,《毛詩箋》乃至十三經漢魏古注的整理,非依照注疏不可。

其次,大家都知道:人們對於經文的理解,是有層次的。經文的所謂「本意」、漢魏古注對經文的理解、唐宋義疏通過古注對疏文的理解,這是三個不同的層次。很明顯,後兩個層次是相近的,也就是大家熟悉的「疏不破注」。今人的研究,多是跳離漢魏古注,直奔「本意」層次。公關朋友反復強調「今人研究勝過古人」,對於今人的研究方向、立足點已然不是漢魏古注的事實卻有意迴避,顯然是偷換概念(即其立足古注之處,也必以舊疏為基準點),各位朋友已有指出。拋棄注疏體系,臆想自己能比尚能看到各種未散佚的漢魏古書的唐宋人更能理解古注,無疑是異想天開。事實上,《毛詩箋》的整理者,已經在其點校中暴露了其對鄭玄禮學的生疏。不了解鄭玄禮學卻強行點校《毛詩箋》,顯然是緣木求魚。

【附】公關朋友認為筆者「去古未遠」的論述沒有說服力。那麼,筆者此處再舉數例,向各位讀者朋友就教。《儀禮·士昬禮》篇有下面一段:

【經文】北面設于坐,左之,西階上荅拜。

這裡的「左之」就是放置在左側。《有司》「尸還几,縮之,右手執外廉,北面奠于筵上,左之,南縮,不坐」,與此文例相同。鄭玄注:「左之者,異於鬼神。生人陽,長左;鬼神隂,長右。」也就是說,如果是為活人設坐几,要放在左邊;如果是為鬼神設坐几,要放在右邊。另外,此處是昏禮,坐几放置在左邊還有一層意味。古以左為陽、右為陰。《詩·小雅·裳裳者華》:「左之左之,君子宜之。右之右之,君子有之。」毛傳:「左,陽道,朝祀之事。右,陰道,喪戎之事。」《有司》下文又有「左之」「右之」,鄭注曰:「內羞在右,陰也。庶羞在左,陽也。」左對應的是陽道。此時女方主人是為男方媒氏授几,男方是陽的那一方,義理上也應該是「左之」。然而,《儀禮注》的點校者把這句話斷成了「北面設于坐左,之西階上荅拜」,這就不妥了。「左之」可以看做准專用語,且考察《儀禮》這幾篇的用字習慣,「之」幾乎不表示「到」的意思。事實上,賈公彥的疏文已經講得很明白了:

【賈疏】凡授几之法,受時或受其足,或受於手間,皆横受之。及其設之,皆旋几縱執,乃設之於坐南,北面陳之。位為神則右之,為人則左之為異。

可見,賈公彥的疏解對此句的理解都是正確的,都是必須參考的。直接拋棄舊疏,當然是不可取的。《儀禮注》的點校非常認真,雖然不及《禮記注》,但與同叢書中的某些苟且之作實不可同日而語,而尚不免如此。這樣因想當然而犯的錯誤,在這套叢書中自然還有很多,正如筆者在討論《爾雅注》中所指出的一樣。

我們再以《論語·八佾》舉例:

【經文】揖讓而升下,而飲,其爭也君子。

【集解】王曰:射於堂,升及下皆揖讓,而相飲。

【釋文】〖揖讓而升下〗絕句。鄭注《詩·賓之初筵》引此則云「下而飲」。

《經典釋文》依照的就是何晏《集解》。很顯然,王肅是以「揖讓而升下」為一整句,而鄭玄注《賓之初筵》則是「下」字屬下句。不過,鄭玄實際上的理解和王肅差別並不大。考察《禮記·射義》亦引子曰此句,鄭玄彼注曰:「下,降也。飲射爵者,亦揖讓而升降。」從其串講可見,鄭玄也是以「揖讓而升下」為一句;其讀「下而飲」一句,應該是一時之處理,所以《經典釋文》沒有籠統地講「鄭讀」,而是具體說明了這是鄭注《詩》所引。[2]王肅以及鄭玄的注解是否正確,姑且不論,《論語集解》自然應該斷作「揖讓而升下,而飲,其爭也君子」。事實上,皇侃《義疏》講得非常明白:

【義疏】射儀之禮:初,主人揖賓而進,交讓而升堂。及射竟,勝負已決,下堂猶揖讓不忘禮,故云「揖讓而升下」也。「而飲」者,謂射不如者而飲罰爵也。……就王注意,則云「揖讓而升下」也。若餘人讀,則云「揖讓而升」,「升」屬上句;又云「下而飲」,「下」屬下句。然此讀不及王意也。

皇疏所言極是。商務版《論語集解》斷成「下而飲」,把鄭玄一時的斷句加到了王肅頭上,是有問題的。另外,王肅的注釋,應當是「升及下皆揖讓」讀爲一句,這句話管不到後面的「而相飲」:畢竟飲罰爵是射完之後才有的,之前的升堂,勝負未分,只有酌,又從何而來的「飲」呢?事實上,正確答案就在皇侃的《義疏》以及《經典釋文》裡面。整理者棄之不讀,理解上產生了偏差,這是值得注意的。

《毛詩箋》之《唐風·杕杜》:

【經文】人無兄弟,胡不佽焉。

【毛傳】佽助也。

從訓詁材料和用詞情況來看,先秦兩漢的{次/佽}并没有「助」的釋義,也沒有用作「助」意的用例。「次」確實可以訓作「貳」,但那是「壹貳」之「貳」,仍是亞次之意。語言是具有社會性的。毛傳這裡並不是將「佽」訓作「助」,而是增字衍說文意。打個比方,中午下課,老師說「快跑快跑」,注釋者就說「跑去吃飯」,並不是將「跑」這個詞釋為「吃飯」之意。毛傳這樣的體例,全書還有很多:

《周南·關雎》「寤寐思服」,毛傳:「服思之也。」(「服」無思之訓。此處商務本亦誤,商務《古代漢語詞典》亦誤)

《周南·葛覃》「是刈是濩」,毛傳:「濩煑之也。」(此處商務本則然。)

《召南·殷其靁》「何斯違斯」,毛傳:「何此君子也。」(非訓「何」為「此君子」。)

《大雅·大明》「會朝清明」,毛傳:「會甲也。」(「會」無甲之訓。此處商務本亦誤)

《大雅·生民》「先生如達」,毛傳:「達生也,姜嫄之子先生者也。」(「達」無生之訓。此處商務本亦誤。)

《商頌·烈祖》「既戒既平」,毛傳「戒至。」(「戒」無至之訓。此處商務本亦誤。)

孔穎達《正義》說:

【孔疏】佽,古次字。欲使相推以次第助之耳,非訓「佽」為「助」也。

從現存的語料上看,孔穎達的把握是正確的。當然,宋代以後的人或以此「佽」為「助」意,這是對毛傳的誤讀,此處不論。我們的商務本《毛詩箋》也誤讀了毛傳,以為「佽助也」是「訓『佽』為『助』」,是在疏於訓詁的情況下忽視孔疏而造成的錯誤。

當然,我們也需要知道,為什麼毛傳會看似在訓釋之中突然插入一條和前後文氣不大相符的增字衍說。考察《鄭風·大叔于田》「火烈具揚」,毛傳「揚,揚光也」,孔疏「言舉火而揚其光耳,非訓揚為光也」,毛傳實則是增字為訓。則體例與之相似的「會甲也」「達生也」「佽助也」「戒至」——孔疏亦明言「非訓」——極有可能本是增字為訓(如本作「會,會甲也」「佽,佽助也」),後傳抄過程中重文符號脫落所致。這種現象在古代注本與小學著述中非常常見(例如《說文解字》,可參考黃天樹先生《說文解字通論》)。

六朝乃至唐宋人的疏解,是一個寶藏。即使是被譏為淺陋的宋疏,也大有可參考之處。正如裘錫圭先生指出,孫奭《孟子疏》對「天下之言性也」文意的把握,最得孟子本意:

沛按:裘先生認為孫疏的解释優於赵岐,實則孫疏亦是順趙注之意而申之。

現階段,對唐宋注疏的整理、研究還在進行時。在我們對唐宋注疏並沒有全面認識、對其價值並沒有全面而具體的評估的情況下,就空言注疏不必依;甚至在直接不讀注疏的前提下[3]就對注疏價值進行評判,無疑是草率的、是魯莽的,也是不負責任的。事實上,唐宋疏解遵從「疏不破注」,得經注處多,失經注處少。各位朋友如能靜心閱讀注疏,自有體會。

另外,既然公關朋友反復強調,要擺脫唐宋義疏的窠臼,否認這套叢書與注疏接軌,那麼請問:為什麼這一套叢書中,《周易》要選擇王韓注而不是李鼎祚《集解》、《尚書》要選擇偽孔傳呢?為什麼這一套名為「漢魏古注」的叢書中,要保留唐代的明皇注呢?這其中,有的經注在現階段是非依疏解不可。《尚書孔傳》的注者究竟是誰?他是什麼時代的人?屬於哪個學派?他和《偽古文尚書》的偽造者是一個人嗎?公關朋友以為今人對《尚書》有超越古人的研究,然而這些問題,學界無法回答,也很難弄清楚。在沒有任何顛覆性發現的當下,將錯就錯、遵照孔疏无疑是中庸之道。

三、《爾雅注》的整理

關於《古注》中的《爾雅注》,參見以下回答:

筆者按: @十三经改进小组 (以及此書點校者)反復強調《四部叢刊》影十行本的好處,認為宋監本未必善於《四部叢刊》本、甚至《四部叢刊》本「更勝一籌」。然而在實際整理中,點校者的行動卻很誠實,書中有大量暗中根據宋監本(以及監本系統的其他版本)改字、卻未出校記的地方:

- P11《釋詁》郭注「又曰『俶載南畝』」,「曰」底本誤「田」,徑據監本改;

- P196《釋草》經文「赤,枹薊」,「枹」底本誤「𫀆」,徑據監本改;

- P218《釋木》郭注「莍萸子聚生成房貌」,「萸」底本作「蓃」,徑據古逸叢書本(監本系統)改;

- P232《釋魚》郭注「一名孑孓」,「孑孓」底本誤「孑孑」,徑據監本改;

- P236《釋魚》郭注「前似獼猴」,「獼」底本誤「獮」,徑據監本改;

- P242《釋鳥》郭注「䳺也」,「䳺」底本誤「鸙」,徑據監本改;

- P244《釋鳥》郭注「鶉,䳺屬」,「鶉」底本誤「鴞」,徑據監本改;

- P256《釋獸》郭注「好奮迅其頭」,「好」底本誤「如」,徑據監本改;

- P264《釋畜》郭注「但尾毛白」,「但」底本誤「俱」,徑據監本改。

可見點校者雖然聲稱《四部叢刊》本優於宋監本,但他暗中也是認可監本的好處的。

另外,《爾雅注》整理者回應態度惡劣,反質問筆者「迷之自信,從何而來」。我們知道,《爾雅》的一大特點就是「多識於鳥獸草木之名」,而《爾雅注》的整理者卻缺乏必要的生活常識,無法分清樹木的果實是像「栗」還是像「粟」。整理者缺乏生物學常識,情有可原;如此缺乏生活常識,猶欲整理《爾雅注》,確實是「迷之自信」了——各位朋友自可評判。

四、《孝經注》的整理

商務版《孝經注》的整理亦十分粗疏。尤其是其中的《孝經鄭注》,由於底本選取的問題,外加校勘的馬虎,致使此書遺漏了幾近一半的鄭玄注文,其文本的精審程度直接倒退回清代學者之前,是開學術史的倒車。筆者在下面的文章中有詳細論述:

五、《尚書傳》的整理

翻開《尚書傳》第一篇《堯典》,沒讀幾頁,就遇到了明顯的問題。《堯典》中,有人向帝堯舉薦舜作為接班人。為了考察舜的治績,堯將自己的兩個女兒下嫁,以觀察堯的治家能力:

【經文】女于時,觀厥刑于二女。

【傳文】堯於是以二女妻舜,觀其法度接二女,以治家觀治國。

【孔疏】此已下皆史述堯事,非復堯語。

這句話的前面,還有記錄帝堯的話:「帝曰:『我其試哉。』」為了避免混淆,孔穎達的疏文非常明確地告訴我們,「女于時,觀厥刑于二女」二句,不是堯舜的話,而是記錄此事的史官的客觀敘述。事實上,從各種《尚書》的普及讀本(例如橘皮全注全譯本),到黃懷信先生《尚書正義》等專業的整理本,這兩句話都是放在帝堯的引號之外的。然而商務本《尚書傳》的整理者卻點作:

【經文】帝曰:「我其試哉。女于時,觀厥刑于二女。」

筆者感到費解。孔穎達都明明白白告訴你如何標點了,還有什麼理由能點錯?難道點校者壓根沒有翻看過孔疏、甚乃之前壓根沒讀過《尚書》嗎?

《仲虺之誥》有下面一段著名的話語:

【經文】攸徂之民,室家相慶,曰:「徯予后,后來其蘇。」

【傳文】湯所往之民皆喜曰:待我君來,其可蘇息。

這裡的「后」,是「君主」的意思。夏桀暴虐,百姓不堪其苦,於是都說:我們等待著明君商湯,商湯來了我們日子就好過了。其實用大白話說就是「明主來了我帶路」。結果,商務本居然把「后」寫成了「後」:

筆者陷入了沉思。這位整理者究竟是怎麼整理《尚書傳》的?

《太甲下》第106頁:

無輕民事,惟難;無安厥位,惟危。

這裡的「難」字,從唐石經到各種宋版再到阮本,皆無異文。然而商務本這裡卻訛成了「艱」:

讀到這裡,筆者似乎明白問題所在了。《尚書傳》的整理者,號稱是以北大圖書館藏宋本《尚書孔傳》為底本,事實上整理者應該是偷懶了,他應該是直接複製粘貼「國學大師網」(蒙正:或者與「國學大師網」同源的等價出處)上現成的《尚書》與《尚書正義》簡化字文本,機器轉換成繁體,沒有對別字、標點細加勘校,就出版了。這是因為,除了明顯的機器簡繁轉換痕跡(後/后)外,這些破句、訛字,都只出現在「國學大師網」上。例如上面《太甲下》篇中錯誤的「艱」字,「中國哲學電子書計劃」(ctext)、「維基文庫」都是正確的「難」字,唯獨「國學大師網」上面是錯誤的「艱」:

這種剿襲的證據還有很多。又如,《益稷》有下面一段:

【經文】夔曰:「戛擊鳴球,搏拊琴瑟以詠,祖考來格,虞賓在位,羣后德讓。下管鼗鼓,合止柷敔,笙鏞以閒。鳥獸蹌蹌。簫韶九成,鳳皇來儀。」

【傳文】此舜廟堂之樂,民悅其化,神歆其祀,禮備樂和,故以祖考來至明之。

【孔疏】夔曰:「在舜廟堂之上,戛敔擊柷,鳴球玉之磬,擊搏拊,鼓琴瑟,以歌詠詩章,樂音和協,感致幽冥,祖考之神來至矣。……又於堂下吹竹管,擊鼗鼓,合樂用柷,止樂用敔,……」夔又曰「嗚呼」,歎舜樂之美,……

細玩經義、傳文、孔疏,傳文說「故以祖考來至明之」,這裡「明之」的主語肯定是夔,說明從「戛擊」到「祖考來格」都是夔說的內容。而孔疏中,從「在舜廟堂之上」到「祖考之神來至矣」,表達的是一連串完整的意思,亦可證直到「祖考來格」都是夔所言;下句以「又於」起頭,則與前文「在舜廟堂之上」云云相并列,那麼可以推斷,一直到「鳳皇來儀」也都是夔說話的內容(也正因如此,下句孔穎達就說「夔又曰」,加上了「又」字)。而商務本的點校者剿襲「國學大師網」,點作:

【經文】夔曰:「戛擊鳴球,搏拊琴瑟以詠。」祖考來格,虞賓在位,羣后德讓。下管鼗鼓,合止柷敔,笙鏞以閒。鳥獸蹌蹌。簫韶九成,鳳皇來儀。

把「祖考來格」以下放到「夔曰」的引號之外,顯然是不妥的。

又如《君陳》:

【經文】我聞曰:至治,馨香感于神明。

【傳文】所聞上古聖賢之言:政治之至者,芬芳馨氣動於神明。

很顯然,根據偽孔傳,「馨香感于神明」應該並在一起。而整理者剿襲「國學大師網」,將「馨香」上屬:

此時,我們開始注意到網上對這一套書的批評:

看來,有朋友早已發現,這一套書的整理,很有可能是錄入網上的簡體版,然後通過各種手段轉換成繁體版的。現在看來,這種說法恐怕是符合事實的。而且這樣看來,不僅《尚書》如此,諸如《孝經》等其他古籍也很可能是如此粗製濫造。

除去這些因剿襲「國學大師網」而顯露破綻的地方,整理者自己的校點水平也實在不敢恭維。下面以《大禹謨》一篇為例,列舉其中的硬傷:

《大禹謨》P31:

【經文】曰若稽古大禹,曰文命敷于四海,祗承于帝。

【傳文】言其外布文德教命,內則敬承堯舜。

【孔疏】此禹能以文德教命布陳於四海,又能敬承堯舜。

偽孔傳、孔疏講得非常明白,「曰文命敷于四海」表達的是一個完整的意思,顯然應該合為一句,和下句「祗承于帝」對應。而商務本的整理者在「文命」下斷句,顯然是畫蛇添足。

沛按:另外值得注意的一點是,與「曰文命敷于四海」體例相同的《堯典》「曰放勳欽明文思安安」一句,偽孔傳以為「言堯放上世之功,化而以敬明文思之四德,安天下之當安者」,而孔疏言「此帝堯能放效上世之功而施其教化,心意恒敬,智慧甚明,發舉則有文謀,思慮則能通敏,以此四德安天下之當安者」。按照這種解讀,「放勳」也是堯所做的事,這個意思就是:堯依倣上世的功勳,有欽明文思四德,因而安天下之當安——這個意思也是完整連在一起的。我們現在認為這裏的「放勳」的堯的名字(或者字),是采取的馬融、皇甫謐他們的講法,就不是偽孔傳體系了。

《大禹謨》P37:

【經文】朕志先定,詢謀僉同,鬼神其依,龜筮協從,卜不習吉。

【傳文】卜不因吉,無所枚卜。

【孔疏】卜法不得因前之吉更復卜之,不須復卜也。……鄭云『襲,因也』,然則『習』與『襲』同。

「卜不習吉」是一句完整的話,偽孔傳、孔疏也解釋得很清楚。而商務本的整理者在「習」下斷句,不知所云。就算整理者根本沒有翻開過《正義》,孔傳就近在數行之下;就算近在數行之下的孔傳也懶得看,自己讀讀這句話,難道不覺得彆扭嗎?

《大禹謨》P37:

【經文】帝曰:「毋,惟汝諧。」

【傳文】言「毋」,所以禁其辭。

「毋」是否定詞,底本訛作「母」。我們知道,雖然從戰國秦漢文字來看,「毋」是「母」的分化字,但是在《尚書孔傳》定本被傳抄、刊刻的時代,{毋}被寫作「母」則是典型的訛混字,而非存古。正如《經典釋文·禮記》部分明確指出:

毋,音無。《說文》云:「止之詞。其字從女,內有一畫,象有姦之形,禁止之,勿令姦。古人云『毋』,猶今人言『莫』也。」案「毋」字與父母字不同,俗本多亂,讀者皆朱點「母」字以作「無」音,非也。

事實上,《大禹謨》此處,唐石經正作「毋」無誤。底本的「母」即使徑改作「毋」也並無大礙。然而,商務本的整理者卻保留了「母」字,還煞有介事地出了校記,校記則以阮本為參考,實在令人哭笑不得:

另外, @十三经改进小组 以為,「宋代經注刻本中刻工將『毋』作『母』的情況非常普遍」,「這兩個字是異體字關係」所以這不是訛混字。我知道這位網友很可能是出版社公關的(苦笑),但筆者在此想要提醒大家:訛混情況的普遍與否,和此二字是否該歸為訛混字,完全是兩碼事。在宋代的官方字書、韻書中,「母、毋」都是明確分開的。將它們視作異體字,恐怕是缺乏文字學的常識。

《大禹謨》P37:

【經文】肆予以爾衆士,奉辭伐罪。

【孔疏】故我以爾衆士,奉此譴責之辭,伐彼有罪之國。……所奉之辭即所伐之罪,……

「伐」字,唐石經、北監本、汲古閣本《正義》皆然。而底本則作「罰」。結合孔穎達的疏文,作「伐」顯然是正確的,而「罰」則是音訛。商務本的整理者一仍底本「罰」之舊。

事實上,阮刻本卷後的校勘記、杜澤遜先生《尚書注疏匯校》都明確指出了,此處「伐」字是。作者將阮刻本作為參校本,又以為《匯校》「最為全面」,可作者真的認真讀過這些校記嗎?

補充:筆者在最初的行文中,是點到為止,希望點校者能夠就此注意。不過,既然朋友 @十三经改进小组 提出,《尚書傳》的整理者「完全沒有必要使用『國學大師』的簡體文本」。筆者當然非常希望這位朋友說的話屬實。那麼,下面有些問題,是希望向這位朋友、乃至向各位讀者朋友就教的:

《禹貢》P58:

【經文】島夷卉服,厥篚織貝

此處底本寫的是「島」字,而商務本《尚書傳》作「鳥」,與「國學大師網」文本完全一致。

《盤庚上》P119:

【經文】我王來,既爰宅于兹。

此處底本寫的是「既」字,而商務本《尚書傳》作「即」,與「國學大師網」文本完全一致。

《盤庚中》P128:

【經文】乃祖先父丕乃告我高后曰:『作丕刑于朕子孫。』

此處底本寫的是「先父」字,而商務本《尚書傳》作「乃父」,與「國學大師網」文本完全一致。

《洪範》P173

【經文】無有作惡,遵王之路。

此處底本寫的是「遵」字,而商務本《尚書傳》作「尊」,與「國學大師網」文本完全一致。

《君奭》P257

【經文】天休滋至,惟時二人弗戡。

此處底本寫的是「滋」字,而商務本《尚書傳》作「兹」,與「國學大師網」文本完全一致。

《尚書傳》的整理者當然「完全沒有必要使用『國學大師』的簡體文本」,更不應該直接照搬「國學大師」的簡體文本。我想,上面這些訛誤文字的雷同,一定全部都是巧合吧。

六、《周禮注》的整理

事實上,在《周禮注》正式上架的兩個月前,我就在某群吐槽過,我對《周禮注》的整理很不看好。不過,當時群裡的人都批評我,認為要就事論事,不要經驗主義。我接受了批評。

剛翻開《周禮注》,就感到不對勁。卷一《天官冢宰上》有下面文字:

【經文】大宰之職,掌建邦之六典,以佐王治邦國。

【鄭注】典,常也,經也,法也。

此處的鄭玄注釋,整理者的底本即是「法」字。

事實上,筆者目力所及的所有單注本,都是作「法」字。而商務本《周禮注》此處,卻寫作繁體的「灋」:

筆者原本感到費解。因為就算這位整理者是和《尚書傳》的整理者一樣,把網上的簡體文本用機器轉換,也不至於轉換出這個「灋」字。而如果是老老實實錄入底本,更不會錄成這個字。

卷二《天官冢宰下》又有下段文字:

【經文】辨四飲之物,一曰清,二曰醫,三曰漿,四曰酏。

【鄭注】鄭司農說以《內則》曰「飲重醴,稻醴清𦵩,黍醴清𦵩,粱醴清𦵩,或以酏爲醴,漿、水、醷」。

此處鄭玄注引鄭眾的說法,其最後一字是「醷」,底本以及其他單注本皆然。另外,宋八行本《周禮疏》此處亦作「醷」。然而商務本《周禮注》此處,卻寫作錯誤的「臆」,且沒有任何校勘記:

「宮人」一節,又有下面一段:

【經文】爲其井匽,除其不蠲,去其惡臭。

【鄭注】蠲猶潔也,《詩》云:「吉蠲爲饎。」

此處鄭注,底本寫的是「潔」字。

然而,商務本《周禮注》此處卻寫成了奇怪的「絜」字(另外,就在數行之下的「沐浴,所以自潔清」也是完全相同的情況):

「掌次」一節,有下面一段:

【經文】朝日、祀五帝,則張大次、小次,設重帟重案。合諸侯亦如之。

【鄭注】重帟,複帟。重案,牀重席也。

我們知道「複」是形容詞,表示有夾層的衣服,和「復」是兩個字。底本此處正寫作「複」。然而,商務本《周禮注》此處卻寫作錯誤的「復」:

筆者愈發覺得奇怪,於是直接跳轉到了最近剛剛讀過的第九卷,也就是《秋官司寇》。

【經文】薙氏,下士二人,徒二十人。

【鄭注】《月令》曰「燒薙行水」,非謂燒所芟草乃水之。

此處的鄭玄注釋,底本誤衍一個「非」字,比照賈疏即可知。按常理,應該刪去此處的「非」字,並出校記。然而,商務《周禮注》整理本此處既沒有「非」字,卻也沒有任何校勘記:

筆者恍然大悟。《周禮注》的整理者號稱是以商務印書館本館的《四部叢刊》本作為底本,以「弘揚商務印書館歷史」,實際上整理者根本沒有將《四部叢刊》本作為工作底本,而是直接照搬網上易得的清阮元刻本《十三經注疏》中的《周禮注疏》部分文本,沒有仔細地和底本比對、校勘,就出版了,這才留下了這些明顯的痕跡——這些與整理者所聲稱的底本相異而又沒有校記的地方,與且只與阮刻本《十三經注疏》完全吻合:(不知商務印書館的人得知真相後會作何感想hhh)

這種聲稱選用某種底本、實則照搬另一種更加易得的文本的做法,其實就是抄作業。正如我之前評價簡橫本《十三經注疏》一樣:真要抄得好,其實無可厚非。但是很遺憾的是,我們《周禮注》的這位整理者,恐怕連作業都沒抄明白。例如,《秋官司寇》又有下面一段:

【經文】柞氏,下士八人,徒二十人。

【鄭注】除木者必先挍剥之。

【釋文】挍,古飽反。

賈公彥在為此段作疏的時候,引用的鄭注將「挍剥」寫成了「刊剥」。結合鄭注文本與《經典釋文》,我們可以知道,此處是賈疏誤引(或是賈疏文本的訛誤)。然而,整理者卻依照賈疏,反改鄭注「挍剥」為「刊剥」:

既然商務本《周禮注》是剿襲阮元刻本,那麼,阮本有沒有對此處的異文表態呢?有,而且就在卷後的校勘記中:

從一系列證據來看,《周禮注》的整理者是剿襲阮本《周禮注疏》。然而這一妄改,卻反映出他並沒有真的認真讀阮本。另外值得注意的是,事實上原來阮本的鄭注「典,灋也」,「灋」的右邊是有非常明顯的圈校標記,告訴讀者這裡的「灋」字是有重要異文的,而該卷後的校勘記則明確說明此處「灋」有「法」的異文。如果整理者真的是認認真真過錄阮本——而非從某軟件或某網站上直接複製粘貼,他不可能忽視這個標記、進而留下這麼明顯的剿襲痕跡。由此可見,整理者對他所剿襲的那個版本也毫無了解,實在是令人唏噓。

除卻剿襲阮本《注疏》以外,整理者的標點斷句也極為糟糕,反映出其並不熟悉鄭注賈疏,並不了解小學,也並沒有古漢語學人的基本語感。下面舉一些有代表性的案例:

《天官冢宰上》P13:

【經文】酒人,奄十人,女酒三十人,奚三百人。

【鄭注】古者從坐男女没入縣官爲奴。

【賈疏】又云『女酒,女奴曉酒者』云云,鄭依《秋官·司厲》,『從坐男女沒入縣官為奴』,則奴者男女同名。

根據賈疏易知,「從坐男女沒入縣官為奴」是連讀的,其中「從坐男女」是主語,「從坐」是修飾「男女」的。之前的整理本,大都作「從坐男女,沒入縣官為奴」,至少把主語突出了。而商務本《周禮注》斷作:

商務本是在「從坐」下面點斷。依此,那麼「男女沒入縣官」中的「男女」是什麼樣的男女呢?這樣缺乏交代,文意突兀,非常不妥。

《天官冢宰上》P17:

【經文】職歲,上士四人,中士八人,府四人,史八人,徒二十人。

【鄭注】主歲計,以歲斷。

【賈疏】案其職云「掌邦之賦出,以貳官府都鄙之財出賜之數,以待會計而考之」,總斷一歲之大計,故與司會同在此也。

【孫疏】邦國會計之事,以歲之豐歉為斷也。

綜合賈疏、孫《正義》的說解,「主歲計」與「以歲斷」顯然是兩個意思:「主歲計」就是主管邦國一年的收支,與下句的「以歲斷」自然應該分為兩句。此外從語法上,「主」「斷」各是一個謂語動詞,因此是分屬於兩句。而商務本《周禮注》將兩者合為一句,顯然錯誤。

《天官冢宰上》P18:

【經文】九嬪。

【鄭注】《昏義》曰:「古者天子后立六宮,三夫人、九嬪、二十七世婦、八十一御妻,以聽天下之內治,以明章婦順,故天下內和而家理也。」

六宮是宮女居住之處,孔疏「大寢一、小寢五」,後面的「三夫人、九嬪、二十七世婦、八十一御妻」則自相並列。而商務本把「六宮」後面也改成了頓號,讓「六宮」也與「三夫人、九嬪、二十七世婦、八十一御妻」並列,不佳。

《天官冢宰下》P57:

【經文】辨四飲之物,一曰清,二曰醫,三曰漿,四曰酏。

【鄭注】醫之字,從殹、從酉,省也。

【賈疏】又云「醫之字,從殹、從酉,省也」者,從「殹」省者去「羽」,從「酉」省者去「水」,故云「從殹、從酉,省也」。

很顯然,鄭玄的注文是先對「醫」這個字進行分析,「醫」字从殹、从酉。鄭玄又進一步對「从殹、从酉」進行分析:从殹、从酉,這是有所省形。「省也」二字,是對「從殹、從酉」的判斷。賈公彥則順著鄭玄的思路進一步說解:「從殹」是有所省。怎麼省的呢?本應該是從「翳」而省去了「羽」。「從酉」也是有所省。怎麼省的呢?本應該是從「酒」而省去了「水」。他們的思路非常清晰,非常通順。然而商務《周禮注》的整理者卻斷作:

鄭玄是在說完了「從殹、從酉」之後,再對此進行一個總的判斷,說「省也」。點校者卻把它們混在一起,合為一句,這恐怕也不太妥當。筆者在此合理懷疑點校者是否讀懂了鄭玄這句話。(據我所知,有些人因為誤將「從酉省」三字並在一起,導致無法理解此句、乃至以為鄭注文本有訛誤。實則此句文意十分通順。)

《天官冢宰下》P62

【經文】羞籩之實,糗餌、粉餈。

【鄭注】故書「餈」作「茨」。

鄭玄的注釋說,之前版本的《周禮》,有的把「餈」寫作「茨」。「餈、茨」皆是次字,讀音相近,因而產生這樣的異文,這是很自然的。而商務本《周禮注》整理者卻將「茨」妄改作「芡」:

「餈、茨」因為讀音相近,因而產生異文;請問,「餈、芡」有任何互為異文的機理嗎?阮刻本系統這裡亦是正確的「茨」字,而整理者卻將其改作「芡」,實在是不可理喻。恐怕整理者確實沒有小學基礎。

讀到這裡,筆者不禁想到三百多年前,顧炎武先生在《日知錄》中猛烈抨擊《四書五經大全》的一段話:

當日儒臣奉旨修《四書五經大全》,頒餐錢,給筆札,書成之日,賜金遷秩,所費於國家者不知凡幾,將謂此書既成,可以章一代教學之功,啟百世儒林之緒;而僅取已成之書抄謄一過,上欺朝廷,下誑士子,唐宋之時有是事乎?

限於時間精力,以及知乎回答的篇幅,筆者還沒有羅列這兩套書更多的錯謬。但是筆者認為,光是上面已經發現的錯誤,就已經很能反映問題了。剛讀到《尚書傳》《周禮注》,已然如此。剩下幾套書甫才購買,還在路上。筆者衷心希望,筆者以上的評價只是管中窺豹。筆者以及筆者所在的群一直在跟進這套書。我們以為,這套「十三經漢魏古注」,不說成為中國當代經學研究的里程碑,至少也可以在現階段為學界提供一套可用的漢魏古注整理本,為日後《十三經注疏》的整理打下基礎。然而事實上,從目前已有的兩種看來,這套書的整體水平如何,恐怕要先打個問號。

七、《毛詩箋》的整理

平心而論,《毛詩箋》的整理比起《尚書傳》《周禮注》而言較為認真,並非敷衍了事,這是必須肯定的。但是,由於《毛詩箋》整理者對毛傳、鄭箋體例以及鄭玄禮學的生疏、對傳世文獻的輕視,此書仍然存在大量謬誤,並不是一個可信可用的本子。筆者已經在下面的貼子中列舉了一些具有代表性的點校錯誤:

對事實上,早在2018年的時候,中華書局就出版過孔祥軍先生的《毛詩傳箋》點校本。而現在看來,中華書局五年前的孔祥軍整理本,在很多地方上都優於商務印書館這套《毛詩箋》。讀者們大可移步此書。

筆者固然沒有義務為《毛詩箋》進行修訂工作,僅在此列舉數例,供大家參考。

《卷耳》P21:

【經文】陟彼崔嵬,我馬虺隤。

【鄭箋】臣以兵役之事行,出離其列位,身勤勞於山險,而馬又病,君子宜知其然。

鄭箋此處的「臣」,指的是使臣。使臣遠行,離開他的列位。那麽這句的斷句就應該是「臣以兵役之事行,出離其列位」。事實上,清人嚴虞惇《讀詩質疑》引朱注:「人臣以兵役之事行,思其勤勞於道路也。」則是「臣以兵役之事行」為句,是通順的。而商務本《毛詩箋》的點校者斷作:

這樣斷句,「行出離其列位」一句,顯然非常不通順(擱這兒寫楚辭呢)。事實上,2018年中華書局整理本《毛詩傳箋》,此處的斷句是正確的:

沛按:清人顧廣譽《學詩詳說》引箋,以「臣以兵役之事行出」為句。此亦是一解。但無論取兩種中的哪一種,都比《毛詩箋》整理者的斷句要好得多。

《卷耳》P22:

【經文】我姑酌彼兕觥,維以不永傷。

【鄭箋】饗燕所以有之者,禮,自立司正之後,旅醻必有醉而失禮者,罰之亦所以爲樂。

【孔疏】饗燕之禮有兕觥者,以饗燕之禮,立司正之後,旅醻無算,必有醉而失禮者,以觥罰之,亦所以爲樂也。

鄭箋此處的「禮」就是說根據禮法如何如何,是引出下面對具體禮法的說解的;下面從「自立司正之後」開始,是對這個「禮」字的說解。因而上面的「禮」和下文顯然是應該連在一起的。孔穎達的疏文也講得十分明白,這是「饗燕之禮」的範疇。而商務本《毛詩箋》的點校者斷作:

在「禮」之後加上句號,隔斷前後,顯然是錯誤的。事實上,2018年中華書局整理本《毛詩傳箋》,此處的標點是正確的:

補充:既然 @十三经改进小组 朋友提出,點校鄭玄注,不一定要藉助孔穎達疏;那麼我們不妨認真分析一下,也向廣大讀者就教:即使拋開孔疏,《毛詩箋》此處標點是否可以正確。我們知道,鄭玄爲群經作注,是自成體系的,而統攝大局者就是禮學。鄭玄此處是對「觥」進行說解,這裡的「禮」字所指自然就是「饗燕之禮」。不過,我們要清楚:饗禮和燕禮,是兩種不同的禮儀。按照常理來講,在《卷耳》中,君臣此時犒勞使臣、宴飲酣樂,應該是屬於「燕禮」。

諸侯無事,若卿大夫有勤勞之功,與群臣燕飲以樂之。——鄭玄《儀禮目錄》

君以燕禮勞使臣,若臣有功,故與羣臣樂之。——《儀禮·燕禮》鄭玄注

可是,直接用燕禮解釋《卷耳》此處的宴飲,是行不通的。因為此處的宴飲用到了「觥」這種禮器,而「觥」(又稱角)是饗禮特有的:

角謂觥,罰爵也,於尊長與客如獻酬之爵。——《禮記·少儀》鄭玄注

凡觴,一升曰爵,二升曰觚,三升曰觶,四升曰角,五升曰散。五獻,子男之饗禮也。——《禮記·禮器》鄭玄注

這就是為什麼鄭玄必須連稱「饗燕」的原因——從形而上的義理上講,此時是君犒勞臣,應當是燕禮;從形而下的器物上講,此處卻是用了觥,應當是饗禮。所以,鄭玄必須在下面進一步說明,為什麼一個本該是燕禮的禮儀,需要用到饗燕特有的觥。那麼很顯然,下面「自立司正之後」云云,就是鄭玄對這個「禮」的具體解釋。如果鄭玄在講完「饗燕所以有之者,禮」之後結句了、不再補充了,只會給讀者、也給鄭玄自己的體系造成混亂。由此可見,「禮」的後面,都是在具體說明這個「禮」,確實不應該用句號劃斷。整理者照搬《兩漢全書》本的標點,恐怕確實不如孔穎達理解鄭玄的本意。這也反映了整理者陳先生恐怕並不了解鄭玄,更不了解鄭玄的禮學。在這種條件下,還要以輕視孔疏的態度來整理鄭箋,是否仍然秉持著整理者們引以為傲的「毋固,毋我」的信條、是否契合《禮記》「毋勦說,毋雷同」的教誨,廣大讀者朋友自有判斷。

《桃夭》P25:

【經文】桃之夭夭,灼灼其華。

【毛傳】桃有華之盛者,夭夭,其少壯也;灼灼,華之盛也。

【孔疏】夭夭言桃之少,灼灼言華之盛。桃或少而未華,或華而不少。此詩「夭夭」「灼灼」並言之,則是少而有華者,故辨之。言「桃有華之盛者」,由桃少,故華盛,以喻女少而色盛也。

仔細揣摩孔穎達的疏文對「桃有華之盛者」的說解,「由桃少,故華盛」,「有華之盛者」是在「桃少壯」的前提下才能使「桃華(花)盛」,也就是說這是有前提的:不是一切桃都如此,都灼灼然華(花)盛。那么「有華之盛者」應當是「桃」的限定性定语,毛傳是說,詩句所描述的,專是這樣的桃;而并非說桃都是這樣,更不是說「有華之盛者」就是桃。而商務本《毛詩箋》的整理者斷作:

整理者在「桃」下點斷,當成了毛傳在用「有華之盛者」訓解「桃」字,這是很不妥的。事實上,2018年中華書局整理本《毛詩傳箋》,此處的標點就優於商務本(當然,後面的「夭夭,其少壯也……」是對「桃有華之盛者」的進一步說解,隔上句號也不太妥):

《牆有茨》P113

【經文】中冓之言,不可道也。

【鄭箋】內冓之言,謂宮中所冓成頑與夫人淫昏之語。

「謂宮中所冓成頑與夫人淫昏之語」,這句話除去枝葉,主幹就是「謂宮中所成淫昏之語」,「冓」是修飾動詞「成」的,就是「在冓之內」;「頑與夫人」是修飾「淫昏之語」的。事實上,我們可以比對下面的文本:

中冓之言,宮中所冓淫亂之言也。——《毛詩集解》

中冓之言,謂宮中所冓成淫昏之語。——《通鑒綱目》

箋:宮中所搆成淫昏之語。——《詩經胡傳》

很顯然,「謂宮中所冓成頑與夫人淫昏之語」是完整地連在一起的。2018年中華書局整理本《毛詩傳箋》,此處的點斷就是正確的。

而商務本《毛詩箋》的點校者卻斷作:

這個斷句顯然錯誤,劣於2018年的中華書局點校本。筆者認為,商務本《毛詩箋》未必皆善於2018年中華書局的《毛詩傳箋》,中華書局點校本不可輕廢,商務本的《毛詩箋》,還有很多可以向它學習的地方。

補充:我看到朋友 @十三经改进小组 對筆者指摘《毛詩箋》做出了回應,拿出了《兩漢全書》《漢語大詞典》標點的不同,來說明自己標點的合理性,認為筆者指出的這些斷句都只是「學術研究的範疇」。筆者提出的問題是否有道理、公關朋友的回應是否中肯,各位讀者完全可以自行判斷。古籍整理,究竟是一項為社會提供中規中矩的標準文本的工作,還是一項任整理者恣意發揮並無堅實根基的一己學術之(sī)見(huò)的工作,各位讀者也可以自行判斷。

另外,筆者也注意到,《毛詩箋》的整理者陳先生一再強調要「突破唐宋疏解的窠臼」,直溯毛傳鄭箋的本意。然而事實上,陳先生對毛傳、鄭箋完全不熟悉。此處再舉一個例子。《陳風·墓門》:

【經文】夫也不良,歌以訊之。

【毛傳】訊,告也。

根據上下文,這裏的「訊」應該是「告誡、勸諫」的意思,也就是毛傳的「告也」。可是,「訊」放在這裡,並不符合上古音的押韻。另外,原本《玉篇》、《廣韻》此處皆引作「誶」。清代大學問家段玉裁早已指出,《詩經》此處的「訊」應該是「誶」字之訛。六朝人抄寫文獻,「誶」右邊的「卒」就常常寫作「卆」,而「卆」又進一步變成「卂」,這樣「誶」就錯成了「訊」。「誶」字有告誡之意,這下就説得通了。1977年,安徽阜陽漢墓出土了《詩經》竹簡,此處正寫作「誶」。再結合現有的六朝文字資料,段玉裁的理論被完全證實。由此可見,此處的經文本該作「歌以誶之」,毛傳本該作「誶,告也」,而「訊」的文本則是後發的六朝時代傳抄之訛。如果要突破唐宋,上溯傳箋,此處當然要加以校改,至少加上校記。事實上,蔣文老師2016年的博士論文《先秦秦汉出土文献与诗经文本的校勘和解读》專門提到了這一條,而整理者則毫不知曉,仍沿襲孔穎達《正義》以來的「訊」字之訛,可見其所謂「突破唐宋疏解的窠臼」,恐怕不過是意氣之爭中一時搬來的台詞,最終還是成了一句空話。

蒙指正:「訊」「誶」之讹,顾炎武就已经指出,有清一代治古音者无不知之。則整理者的《毛詩箋》一路倒車回明末水平。

由此可見,即使以「突破唐宋疏解的窠臼」的標準來衡量,陳先生對《毛詩》的認識也是不合格的。其對毛傳、鄭箋,並沒有深入的了解、清晰的認識。因此,雖然《毛詩箋》的整理者十分認真,必須肯定;但是由於方法上的根本缺陷,此書仍然漏洞百出,不盡可用。

八、《孟子章句》的整理

《孟子章句》雖然在底本選取上問題不大,但正如筆者在前文所言,此書的校勘不用紹興府刊刻的八行本《注疏》(以下簡稱越刊八行本),是很大的失誤。越刊八行本歷經元明兩代的修版,雖不無訛誤,但仍極具校勘價值。臺灣故宮博物院景印的越刊八行本,在信息發達的今天已不難獲得,而《孟子章句》的整理者不用。此外,即使是整理者所選用的阮本也就是十行本系統的本子,整理者也未能很好使用。所有這些失誤,都導致很多本該發現的訛誤被忽視,致使這本《孟子章句》存在許多漏校、失校之處,其文本實難稱精審。

《梁惠王上》P19

【經文】孟子曰:「以五十步笑百步,則何如?」曰:「不可。直不百步耳,是亦走也。」

【章句】王曰:不足以相笑也。是人俱走,直爭不百步耳。

此處的「爭」,景蜀本訛作「事」,蓋「爭→亊→事」之訛。「事」字在文理上十分甚至九分不通。八行本、十行本皆不誤。而商務本《章句》沿襲其訛,非。

《梁惠王下》P37

【經文】寡人之囿方四十里,民猶以爲大,何也 ?

【章句】今我地方千里而囿小之,民以爲寡人囿爲大,何故也。

此句不符合語法。在古漢語中,可以說「以A爲B」,也可以說「以爲AB」,也可以簡化作「以AB」,但不能說「以爲A爲B」。檢八行本作「民以寡人之囿爲大」,可知蜀本「以」下衍「爲」,係涉下「爲」字而誤。而商務本《章句》沿襲其訛,非。此例可見越刊八行本的校勘價值。

《梁惠王下》P39

【經文】惟智者爲能以小事大,故大王事獯鬻,句踐事吳。

【章句】越王句踐退於會稽,身自官事吳王夫差。

此處「官事」,十行本同,然其文理難通。勾踐當時的身份不是給夫差做官員,而是當他的奴僕,各家記載皆同。八行本作「臣事」,這就說得通了。當然,考慮到《國語》「與范蠡人宦于吴」,蜀本的「官事」也很有可能是「宦事」之訛。此處是否為訛誤,訛誤機理究竟為何,當然有討論的空間,但是《章句》的整理者連校記都不出,此處可疑之處沒發現,是很不妥當的。此例亦可見越刊八行本的校勘價值。

《公孫丑上》P66

【經文】何事非君,何使非民,治亦進,亂亦進,伊尹也。

【章句】要欲爲天理物,冀得行道而已矣。

「冀得行道」是趙注中的常用語:

《孟子·梁惠王上》「齊宣王問曰」,趙注:「孟子冀得行道,故仕於齊,不用而去,乃適於梁。」

《孟子·萬張下》「於季桓子,見行可之仕也」,趙注:「行可,冀可行道也。魯卿季桓子秉國之政,孔子仕之,冀可得因之行道也。」

《孟子·告子下》「三子者不同道,其趨一也」,趙注:「思濟民,冀得施行其道也。」

此處「冀得行道而已矣」,八行本、十行本皆然。而底本誤作「其得行道」,不確。整理者不出校,非。

《公孫丑上》P67

【經文】宰我、子貢、有若,智足以知聖人,汙不至阿其所好。

【章句】言三人雖小汙不平,亦不至阿其所好以非其事,阿私所愛而空譽之,其言有可用者。

此處「阿其所好」,八行本、十行本皆然,而底本誤作「於其所好」,文理不通。整理者不出校,非。

此外,也有雖出校但未參考八行本、十行本之處,亦為漏校。例如《公孫丑上》趙注「望望代之」,整理者校出盱縣本作「望望去之」,然而此處八行本、十行本皆作「望望然」——結合「慚愧之貌也」的訓釋語,「望望然」無疑比前面兩種文本都好。不出校記,是不妥的。其他八行本(以及十行本)文意明顯優於底本而整理者未出校的地方,舉例如下:

《梁惠王下》P38~39

【經文】孟子對曰:有。

【章句】欲為王陳古聖賢之比。

此處的「聖賢」,八行本、十行本作「聖王」。考察下文孟子列舉湯、文王、大(太)王、勾踐,身份都是「王」,孟子也是想要齊宣王比擬於以上有為之君,八行本作「聖王」優於景蜀本的「聖賢」。整理者不出校,不妥。

《公孫丑上》P71

【經文】凡有四端於我者,知皆擴而充之矣,若火之始然,泉之始達。

【章句】凡有端在於我者,知皆廓而充大之,若水火之始微小,廣大之則無所不至,以喻人之四端也。

此處的「水火」,八行本、十行本皆作「火泉」,與經文「火之始然,泉之始達」更為對應,優於景蜀本的「水火」。整理者不出校,不妥。

《公孫丑下》P83

【經文】齊人曰:「所以爲蚳鼃則善矣,所以自爲則吾不知也。」

【章句】使之諫而去,則善矣。不知自諫又不去,故曰我不見其自爲謀者。

此處趙注,底本文字如此,文意難通。八行本、十行本則作:

使之諫,不用而去,則善矣。不知自諫不用而不去,故曰我不見其自為謀者。

顯然在文理上比底本通順得多。景蜀本與八行本《注疏》中的趙注當各有來源。考慮到孟子長期以來的子書性質,也不排除這種文本差異在抄本時代即有。景蜀本和《注疏》本的文本互有長短,應該詳細對校。整理者在這一方面顯得粗疏,導致了很多漏校。

此外,商務版《孟子章句》在斷句上也有較多錯誤,舉例如下:

《梁惠王上》P17

【章句】言文王在此囿中,麀鹿懷任,安其所而伏,不驚動也。

此處「安其所而伏,不驚動也」,商務版不加逗號,合為一句,顯誤。

《梁惠王下》P43

在「人皆謂我毀明堂」一篇中,孟子引《詩》:

【引詩】哿矣富人,哀此煢獨。

【章句】言居今之世,可矣富人,但憐愍此煢獨羸弱者耳。

孟子此處引用的是《小雅·正月》篇。大家注意,趙岐《章句》在解釋《孟子》引《詩》的時候,往往與鄭玄的箋注有重合。鄭玄箋《詩》,每合今文家說,因而這種現象並不奇怪。例如《孟子·梁惠王上》引《大雅·靈臺》:

【引詩】經始靈臺,經之營之。庶民攻之,不日成之。

【鄭箋】文王應天命,度始靈臺之基趾,營表其位,眾民則筑作,不設期日而成之。

【章句】言文王始經營規度此臺,衆民竝來治作之,不與期日,自來成之也。

《梁惠王下》引《大雅·皇矣》:

【引詩】王赫斯怒,爰整其旅,以遏徂莒,以篤周祜,以對于天下。

【鄭箋】文王赫然與其群臣盡怒,曰整其軍旅而出,以卻止徂國之兵眾,以厚周當王之福,以答天下鄉周之望。

【章句】言文王赫然斯怒,於是整其師旅,以遏止往伐莒者,以篤周家之福,以揚名於天下。

《梁惠王下》引《大雅·緜》:

【引詩】古公亶父,來朝走馬。率西水滸,至于岐下。爰及姜女,聿來胥宇。

【鄭箋】「來朝走馬」,言其辟惡早且疾也。循西水崖沮、漆水側也。……于是與其妃大姜自來相可居者。

【章句】「來朝走馬」,遠避狄難,去惡疾也。……循西方水滸,來至岐山下也。於是與姜女俱來相土居也。

回到此處《小雅·正月》的引文。考察鄭箋:

【鄭箋】此言王政如是,富人已可,惸獨將困也。

可見,此處也是趙岐說解與鄭箋相合的地方,兩者互證。此處是將「富人」與「煢獨」之人進行對比。而商務版此處標點作「言居今之世可矣,富人但憐愍此煢獨羸弱者耳」,顯然完全錯誤。事實上,儒藏本《孟子注疏》此處的標點就是正確的。

《公孫丑上》P63

【經文】夫志至焉,氣次焉。故曰持其志,無暴其氣

【章句】言志所嚮,氣隨之。當正持其志,無亂其氣,妄以喜怒加人也。

此處趙注的語句與經文是一一對應的。而商務版此處標點作「言志所嚮,氣隨之當正。持其志,無亂其氣」,顯然錯誤。

《公孫丑上》P64~P65

【經文】必有事焉而勿正,心勿忘,勿助長也。

【章句】言人行仁義之事,必有福在其中,而勿正但以爲福。故爲仁義也,但心勿忘其爲福,而亦勿汲汲助長其福也。

趙岐此處的邏輯很清晰。趙岐先講道理:人們踐行仁義之事,會因而得到福祿;但是不能為了福祿、為了功利而其踐行仁義。於是趙岐繼續給出具體的方法論:因此,我們在踐行仁義的時候,一方面要堅信它會給我們帶來福祿,一方面卻也要摒棄汲汲於福祿的功利心。而商務版此處標點作:

言人行仁義之事,必有福在其中,而勿正但以爲福,故爲仁義也。但心勿忘其爲福,而亦勿汲汲助長其福也。

商務版的標點,將「故爲仁義也」五字並到上面一大句中,顯然錯誤。

《公孫丑上》P66

【經文】皆古聖人也,吾未能有行焉。乃所願,則學孔子也。

【章句】此皆古之聖人,我未能有所行若此。乃言我心之所庶幾,則願欲學孔子。

趙注中「若此」的「此」,就是指古聖人所為。「有所行若此」,就是說有像古聖人那樣的作為。而商務版此處標點作:

【章句】此皆古之聖人,我未能有所行。若此乃言我心之所庶幾,則願欲學孔子。

首先,前面「我未能」是一個既定事實,為什麼下句要說「若此」呢?其次,「若此」放到了下句,上句「有所行」就失去了所指,成了一句意義不完整的話。這樣斷句,顯然錯誤。

《公孫丑下》P79

【經文】《禮》曰「父召無諾」「君命召不俟駕」,固將朝也,聞王命而遂不果,宜與夫《禮》若不相似然。

【章句】今有王命而不果行——果,能也——《禮》「父召無諾」而不至也。君命召,輦車就牧,不坐待駕。而夫子若是,事宜與夫《禮》若不相似然乎?愚竊惑焉。

經文此段是景子對孟子的質疑。「父召無諾」見今《禮記·曲禮》,是說父親有召喚,不要用「諾」(等價於今天的「哦」)來回應,這是表示恭敬。而現在孟子的行為就像父親有召喚,自己卻不去一樣,更加不敬。然而,商務版此處標點作:

《禮 》:父召無諾而不至也。

這樣斷句,將「父召無諾而不至也」當作一個整體,作為《禮》的內容,顯然完全錯誤。

《公孫丑下》P83

【經文】吾聞之也,有官守者,不得其職則去。有言責者,不得其言則去。

【章句】孟子言:人臣居官不得守其職、諫正君不見納者,皆當致仕而去。

此處趙注與經文一一對應。而商務版的標點丟掉頓號,將「人臣居官不得守其職」「諫正君不見納者」混在一起,不妥。

【章句】孟子言:人臣居官不得守其職諫正君不見納者,皆當致仕而去。(商務版)

《公孫丑下》P84

【經文】孟子爲卿於齊,出弔於滕,王使蓋大夫王驩爲輔行。

【章句】孟子嘗爲齊卿,出弔滕君。蓋,齊下邑也。

此處趙岐是對「蓋」這個地名作解釋,說「蓋」是齊國的城邑。《漢書·地理志》「泰山郡」下有蓋地,亦可證。而商務版標點作:

【章句】孟子嘗爲齊卿,出弔滕君,蓋齊下邑也。(商務版)

「蓋」下亦無專名線,可見整理者並沒有理解此處的趙注。事實上,《孟子正義》已經在疏文中明確說解了此處的「蓋」,而整理者對此似乎並不知曉。

平心而論,《孟子章句》在斷句標點的把握上,也偶有勝過先前本子的地方,例如《公孫丑上》「夫子加齊之卿相」一篇,趙注「人加惡於己,己內自省,有不義不直之心,雖敵人被褐寬博一夫,不當輕驚懼之也」,此處點得比北大本、儒藏本《注疏》都要好。這是必須肯定的。但是總體而言,此《孟子章句》的整理仍顯粗疏,不盡可信。