新屋大火週年

去年桃園新屋的保齡球館大火,造成6名消防員殉職,21歲的年輕消防員黃鈺翔是唯一的倖存者。一年過去,他談起身在火場的10分鐘,仍像是在漫長無盡的黑夜裡摸索,徬徨、痛苦、煎熬,倖存者不等於幸運兒,活下來,更大的責任在見證,把唯一的口信帶回人間。

約訪這天,黃鈺翔又睡過頭,遲到一個多小時,他睡眼惺忪來到我們面前,猶帶著夢裡慵懶的氣息。當我開口問他,「請你回憶一下去年新屋大火,你在裡面,到底發生了什麼事?」他深深地倒吸一口氣,肢體僵硬起來。那瞬間,彷彿將他從被窩裡拖拉起來,浸在冰水中問供,他完完全全地醒了。

21歲的黃鈺翔是去年桃園新屋大火唯一倖存的消防員,大火中6個消防員殉職,其中包括黃鈺翔警專消防科31期的同班同學蔡長融、陳彥茗。

往昔他睡過頭,蔡長融都會碎念他這個長不大的賴皮小孩,加上陳彥茗,他們仨在校感情要好。警專生畢業後通過特考,依在校成績分發,桃園是當年的倒數第二志願,黃鈺翔說,「我的成績可以填別的地方,但我和他們說好一起填桃園。」得償所願,蔡長融、陳彥茗分發到永安分隊,黃鈺翔分發到附近的新坡分隊,雖然在桃 園,前2年菜鳥都必須勤二休一(連續執勤48小時才能休息)。三人常約出來打球吃飯,都才二十出頭,聚在一起時,像是學生生活的延續。

採訪的前一天,正是同學火災殉職後的第一個週年忌日,去年5月請調回台南的黃鈺翔,特別請假北上,到桃園忠烈祠和同學說說話。「都說了些什麼?」「沒有呀,就閒話家常,像以前那樣打屁聊天。」

2015年1月20日,離3人分發後下分隊還不到3個月,凌晨2點在新屋保齡球館的一場惡火,黃鈺翔剛跑完救護車勤務,接到指示,他和學長兩人開一台消防車過去。 較資深的學長大多身兼司機,留在外面操縱消防車,學弟進入火場滅火。黃鈺翔說:「對我們剛下來的菜鳥,進火場是一件很興奮的事,我跟我同學都很期待,覺得進火場就可以多學一點東西。」

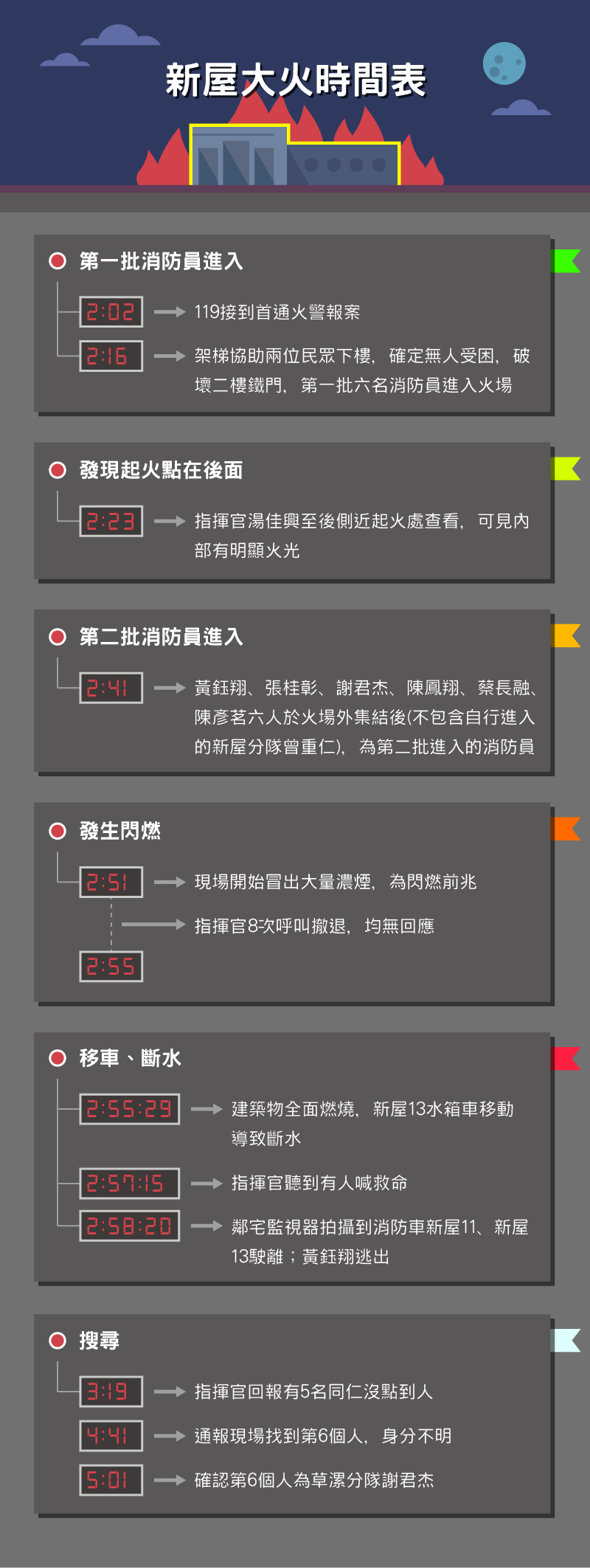

凌晨2點37分,現場指揮官,新屋分隊長湯佳興,集結第二梯次抵達的消防員,6個人在火場正面集合,其中包括永安分隊的陳鳳翔、陳彥茗、蔡長融,草漯分隊的謝君杰,觀音分隊的張桂彰,以及新坡分隊的黃鈺翔。6個人彼此簡單自報家門:分隊、名字、年資,指揮官當場決定讓陳鳳翔(年資5年)以及謝君杰(7年)帶隊。第一批抵達的消防員出來換氣瓶前,已在二樓火場布好兩條水線,永安分隊接手其一,另一支則由彼此誰也不認識誰,混編的草漯、觀音、新坡隊員接手。

穿好裝備,戴著面罩的黃鈺翔,和同學沒編在一組,他默默著瞅著兩個好兄弟,從另一頭走來,也著裝完畢。三個剛分發菜鳥身上的裝備,只有消防鞋是自己的,消防衣還沒發下來,必須要東拼西湊,到處借來。

像個成年禮,他們將要經歷消防員生涯中的第一個火場。礙著長官在前,沒機會交談,我問黃鈺翔,進去之前如果有跟同學講一兩句話,心裡會好受一點嗎?他說,「進去前我想等下出來可以找長融、彥茗聊聊在火場的經歷,只是我不知道出來之後就沒有機會了。」

2點41分,離2點2分的第一通119火警報案,鐵皮屋已悶燒了40分鐘。彥茗、長融拿著另一條水線,馬上隱沒於煙霧中,黃鈺翔只能倚賴剛剛才照面的兩位學長。帶隊的謝君杰領頭,黃鈺翔居中,資歷也才一年多的張桂彰殿後。回憶那個場景,黃鈺翔一開始忘了張桂彰的名字,記起後,儘管人不在了,他一定不忘在他們的名字後加上「學長」的敬稱。

「後來明顯感受到溫度越來越高?」 『對』(接著沉默不語) 「隔著消防衣可以感受到變熱?」 『對』(接著沉默不語) 「你的消防衣防火效果好嗎?」 『我不清楚,因為我也是穿學長留下來很舊的消防衣。』 「溫度越來越高,所以煙也越來越濃嗎?還看得到前面的人嗎?」 『前面一步的距離,還勉強⋯⋯勉強可以看得到,到最後只要稍微離開一步就看不到。』

黃鈺翔勉強看得到前面謝君杰的身影,霧中行軍,那模糊的背影多少給他一點安全感。

2015年5月底,火災4個月後,檢察官針對新屋火警的起訴報告書中這麼寫:「後來溫度越來越高,煙塵與能見度均降低,伊(黃鈺翔)判斷是發生閃燃之前兆,伊詢問謝君杰是否要撤退,謝君杰表示等指揮官指示。」

我拿這段話問黃鈺翔,他的回答非常小聲,只嗯一聲,頭就低下去。

帶過謝君杰的一位老學長說:「他比較乖乖牌」,和謝君杰一起上救護課的同學說,「他是一個超級認真的人,我很少在公務體系看到像他那麼拚命三郎的性格,一定把事情做到最好,去進修高級救護也非常認真讀書。」謝君杰是好學生,也是好部屬。在火場內,兩位學弟倚賴他,他能倚賴的唯有一直以來根深柢固的訓練:相信長官的所有決定。儘管能夠下達撤退命令的指揮官在外頭,透過無線電遙控,對於煙塵與熱度,看不到聞不到也感覺不到。

當煙塵下降,是最危險的閃燃前兆,黃鈺翔在火場中觀察到了。警專生在專一升專二的暑假,都要去竹山消防訓練中心受訓一個月,在那裏有閃燃櫃,教官會示範給學生看。「示範時我們會覺得有很多逃生時間,但火場裡的濃煙和熱度瞬息萬變,不像在訓練中心人為操縱出來的變化。我那天快走出去時,在煙塵裡看到火,發生的時間應該沒有超過五 分鐘,這麼大的建築物,瞬間就可以閃燃。」

接著黃鈺翔開始跟我們解釋閃燃,也許因為解釋的是專業術語,而非難以啟齒的感覺、情緒,這是採訪中他說得最流暢的內容。

火災發生後,煙層往上到天花板,上不去了就出現水平擴散現象。接著煙層越積越低,蓄積的同時,高溫也持續在加熱起火房間內可燃性物質的表面,等到這些可燃物累積達到燃點之熱量時,就會同時起火,火勢會瞬間擴大,進入完全燃燒的火災全盛期。

黃鈺翔等人進入大約10分鐘後,依起訴書,指揮官湯佳興喊了第一次撤退,從2點51分到55分,湯佳興下達撤退指令8次。只不過,他每一次喊,在裡面的7個人(集合時只有6人,但新屋分隊的曾重仁結束救護勤務後也前來支援,沒有指揮官的授命,不曉得在何時也進入火場)並沒有任何一個人回應「收到」。

黃鈺翔說,他的確聽到一次撤退,「沒水的瞬間,君杰學長大聲喊趕快撤,而幾乎在沒水的同時,才聽到無線電說要撤退。」說到這裡,黃鈺翔的呼吸聲越來越急促, 「我是拿瞄子的人,沒有水了我最清楚。我們在二樓,源頭沒有水,水會馬上回流,水帶會瞬間扁掉。如果外面的人知道沒有水了,是不是要趕快通知前線的人員, 而不是等到沒水之後,才喊撤退。」

在停水前,本來在中間的黃鈺翔和謝君杰換了位置,謝君杰拿著手電筒去照左邊的動靜,黃鈺翔變成最前面拿著消防瞄子的人。拿瞄子的人打火領頭,如果要逃跑,則成了殿後。

沒有水了,當然不可能再打火,但即使是撤退,都非常依賴水源,在視線不清、火場廣達2,800多坪,地上有26條保齡球球道、投籃機、飲料機、無數的桌椅, 還加上不斷從天花板掉落的通風管及原本支撐的鐵線。這些平日無害的器具,此時都成了炎魔設下的邪惡陷阱,絆倒、夾纏、迷惑、阻絕,步步驚心,在火場唯一救命的指引,就是來時路拉進來的水帶。

德國童話《糖果屋》裡,被帶到黑森林裡遺棄的小兄妹,沿著來路一路丟下麵包屑,希望自森林中脫困。迷途兄妹沒想到,小鳥飛來把麵包屑吃了,這是不可抗力的自然因素。困在火場裡的7個人沒想到,水帶居然扁了,卻是不折不扣的人為因素。

「水帶如果是扁的話,我們戴著很厚的消防手套,在一堆障礙物裡不容易判斷出來。前面那一段我們還可以找得到,因為用撈的,撈一撈碰到一個障礙物,因為當初布水帶時,穿過這個障礙物才能過得來。所以我們要跨過障礙物,到另外一頭找水帶,我就找不到了。」

障礙物之後,不僅水帶找不到,黃鈺翔原本捉著張桂彰背後的氣瓶前進,一陣混亂後學長也不見了。「在火場裡我花費最多的時間,是站在原地一直喊學長。」黃鈺翔說給我聽時,事隔一年,聲線猶然虛弱。這個剛下分隊,身上還穿著借來的消防衣的菜鳥,忽然就孤立無援。「花費最多的時間」,在火場中可能只是三分鐘、兩分鐘,或者一分鐘都不到?因為恐慌,所以煎熬,所以漫長。

今年1月20日,在桃園市政府前舉行的對年追思晚會上,不少26期(和陳鳳翔、曾重仁同期)以及31期(和陳彥茗、蔡長融同期)的年輕消防員來到現場,輪流上台發言,他們除了懷念同學,不約而同提到一種感同身受的心情:「我可以想像他們的害怕與無助。」曾經搜尋山難在山中迷失的,曾經在火場中因視線不清從二樓跌下的,曾經隻身進入化學工廠滅火的⋯⋯活下來的,倖免於難的,都說,可以感受到他們的無助。

殉職6人的徬徨,都說不出口了。即使是倖存者黃鈺翔,能說的也很有限,他通常只能給出「對」、「是」、「有」的單字,沒有過多描述,頻頻問他那時感受如何,就有如《發條橘子》(A Clockwork Orange)那部電影,把一個人的眼皮強制撐開,逼迫看一些最殘忍最暴虐的畫面。

資深消防員李宗吾說,「在火場裡迷失,尤其是身邊沒有同伴時,會馬上陷入歇斯底里,心跳加速,甚至出現噁心想吐的狀況。接著行動力會下降,判斷也會失準,只能慢慢走,等到要撤退時,行動力更差,因為你知道要逃命了,會更加恐慌。」

水帶扁了,學長不見了,茫茫大霧中明明還有另外6個人在瞎子摸象,四處摸找扁掉的水帶,卻無法感受彼此,孤獨地求生,最後也孤獨地死亡。

救了黃鈺翔一命的,是一根刺痛他的鐵絲,他記得進來時被這根鐵絲絆倒,隱約記得要轉彎。

轉了彎,繼續往前,死神的鐮刀還沒收起,黃鈺翔摸到一個洞,「其實我不知道那就是出口,因為我的面罩上厚厚一層灰,什麼都看不到。當我要調頭往回走時,剛好一個學長拉住我。」

學長是特搜隊的成員,守在出口,閃燃後火勢全面延燒,特搜隊也要撤了。如果晚一分鐘,最後一個留守在二樓平台的學長走下樓梯,沒有拉住黃鈺翔,而黃鈺翔不知道這是出口,還回頭往死裡鑽。如果黃鈺翔沒有被鐵絲絆倒,沒有記起要轉彎,那麼他就會像另外6個人,最後被發現陳屍在離門口不到幾公尺的距離,最接近的正是他的好哥們蔡長融,離出口僅有12步的距離。

許多的「如果」都是事後諸葛的假設,或者就是所謂的命運。操之於人的卻有一項:「如果」水帶沒有扁掉,7位消防員都可以摸著飽滿的水帶逃生呢?

「我是拿瞄子的人,站在最前面,撤退時是最後一個,我都可以逃生了,學長們不會出不來,如果有飽滿的水帶的話。」黃鈺翔說。

逃出來時,黃鈺翔首先撥掉面罩上厚厚一層黑灰,從無助的瞎子回復到一個明眼人,他睜眼看到的第一個畫面卻讓他永生難忘:火場正前方的兩台消防車正在開動。消防車的動力裝置只能做一件事,開車的話就無法供水,供水的話車子就無法開動。

車子開動了,所以自然而然,不能供水。不能供水導致水帶扁塌,順理成章。

「伊(黃鈺翔)火場時恰巧看見新屋11水箱車正在移動,復經本署勘驗案發現場附近監視器畫面光碟,於該日凌晨2點58分許,新屋11水箱車、新屋61水庫車有移動的情形。」

以上是火災發生4個月後,檢察官的調查報告出爐,證實水車的確移動。在4個多月前,新屋大火隔天,唯一的倖存者接受媒體訪問,提出「移車、斷水」的質疑,卻成了消防界的公敵。長官們一再出來否認,將黃鈺翔的「記錯了」歸諸於創傷症候群,頻頻想私下找他「聊聊」。

事情剛結束時,黃鈺翔不敢一個人待在密閉空間,洗澡時都要有人在外頭陪著講講話。「這個問題不大,慢慢就能調適回來。」黃鈺翔接著說,「最大的問題反而是外 面有很多我記錯亂講話的傳言,每次我去支援其他分隊,他們不知道我是誰,聊起新屋火警時,對移車斷水的說法有很多質疑。後來每當有學長問,學弟你誰?哪個分隊?我都不敢講自己的名字。」

「一開始我爸要我調回台南,我拒絕了,因為我的同學都在北部,我也蠻喜歡原來的分隊,後來實在受不了這種壓力,才決定要調回台南。」

義大利化學家普利摩.李維(Primo Levi)也是倖存者,另一種倖存者。好不容易從集中營倖存下來後,他發覺最痛苦的不是集中營裡的遭遇,而是每當他揭開傷口,要對別人講述「那件事」,卻 只得到冷漠的回應:「你說的事情太可怕了,而且違背常理,讓人無法相信。」受難將不會被記得,犧牲沒有意義。

犧牲不能沒有意義,黃鈺翔嘗試自力救濟,他先找消防車上的無線電對話,但已被新檔案蓋過洗掉,沒有存檔。後來他在消防員權益促進會的建議下,調了附近民宅的監視器畫面,「拍得不是太清楚,但至少可以看到移動車子。」消權會將這個畫面提供給檢察官,黃鈺翔從地獄涉險回來的證詞,才不至於成為「胡說八道」。

採訪結束後,我們開車要去探訪罹難消防員陳鳳翔的家人,黃鈺翔來搭便車,消權會的工作人員一直勸他,「去給鳳翔媽媽看一下啦!」喪子的母親們如鳳翔媽媽、彥茗媽媽,看到黃鈺翔都非常歡喜,也許因為他和自己懷胎10月的骨肉曾共患難一段,也許是單純盼著野火燒不盡的小草,能繼續勃發、活潑、生意盎然,媽媽們不忌妒生者,不怨恨死的為何是自家孩子,能給的,總是祝福。

車子開到陳鳳翔家門口,黃鈺翔卻情怯起來,鳳翔媽媽一開門,他就跑掉了,在外晃遊 一陣後,才終於進門來,看到鳳翔去年殉職時還未滿月的小兒子,已經能抓著床邊站立了。消權會秘書長鄭雅菱說:「黃鈺翔每次見到鳳翔媽媽,都不知道怎麼回應 他們的關心。鳳翔媽媽會問他最近好不好,他說,如果回答:『不好』,會讓她擔心。如果回答:『過得很好』,他又會有很深很深的罪惡感。」

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。