„One of these” Eastern European countries. On the (un)imaginary Moldova in Naomi Alderman’s “The Power”

by Anna-Christine Weirich

“Moldova is the world capital of human sex-trafficking” (102), on the geopolitical level a “little, unassuming nation” (104). However, it is the place where the largest part of London-based author Naomi Alderman’s novel “The Power” (2017) is situated. When, all of a sudden, girls all over the world start to develop “skeins” at their collarbones that allow them to give electric jolts and overthrow the established power relations, it is in Moldova of all possible places that the first women’s republic is established.

The four protagonists, from whose perspective this dystopic “speculative fiction” is narrated, are originally from Great Britain, Nigeria and the US. They sooner or later all end up traveling to Moldova, the new center of female power and stage of a brutal war. This level of action seems to be situated in the near future of the reader’s reality, that is in the first half or middle of the 21st century (there is however a basic plot that frames this history which takes place 5000 years in the future when matriarchy is firmly established).

The first lady of Moldova, Tatiana Moskalev, murders her husband and becomes herself president. She is ousted from the Moldovan capital Chișinău by the ministry of defense and moves to a “castle in the hills on the borders of Moldova” (108). Here she declares a “new kingdom” (later it is a republic all of a sudden 211), Bessapara, (“after the ancient people who lived there and interpreted the sacred sayings of the priestess on the mountaintops”, 108), and declares war on four countries including Russia. The former king of Saudi Arabia (equally victim to a female revolution) is exiled in North Moldova and together with the “Moldovan Defense Forces” he tries to fight the Women’s Republic of Bessapara.

Despite the centrality that Moldova has as a site of the story, we learn astonishingly few about the country and its society. Sex trafficking, religiosity, organized crime, drugs, bad taste, no tourist attractions and Moldovans omitting articles when speaking English – that is what it all comes down to on over 300 pages.

Readers first make contact with Moldova after 100 pages, in one of the chapters that take up the perspective of Tunde, a Nigerian journalist. After having assisted the riots in Saudi Arabia, he continues his journalistic career in Moldova where he is, at the beginning, well-received because of his former reports from Saudi Arabia.

The first Moldovan scene takes place in the dark basement of a bread truck driver in a “rural town in Moldova”, where an unspecified number of women is being kept for sex trafficking. They have been fooled into this situation with false promises such as “a good secretarial job in Berlin” which resumes the possible aspirations of Moldovan women when emigrating (and brands them as illusionary). 300,000 women are said to be trafficked through Moldova per year in this story. Sex-trafficking is so excessive in this Moldova, that the liberated women can form paramilitary armies that soon control the borders (104). Indeed, uncountable reports testify to the fact that sex trafficking is a flourishing crime and distressing social issue in the Republic of Moldova which might be the pretext why Alderman chose this site for the showdown of her story. It should however be noted that the number of 300,000 does probably not reflect the effective numbers, although it is of course difficult to find reliable estimates on that. [1] The Republic of Moldova has however a total population of fewer than 3 million inhabitants which would make 300,000 the equivalent of a 10th of the population.

When the women in this basement receive the power (that can be transmitted between women) from the 13-year old daughter of the pain truck driver (“slow witted”, “with a faint mustache”), they act immediately, liberating themselves and taking revenge: “They kill every man in that house and they’re still not satisfied” (102). Witness Sonja explains to journalist Tunde that literally all men had collaborated in the trafficking: “The police knew what was happening and did nothing. The men in the town beat their wives if they tried to bring us more food. The Mayor knew what was happening, the landlords knew what was happening, the postmen knew what was happening.” (103) Right from the beginning, women in Moldova are particularly brutal and merciless in their revenge. At the same time, they are remarkably religious, believing “God has sent a miracle to save them, as He rescued the Children of Isreal from slavery” (102f) when they receive The Power.

The new spiritual leader, Mother Eve, originally from the US, builds up a “power base” Moldova “the land where God has shown Her wisdom and mercy” which is of specific symbolic importance for the new religion. The new “flowering online religion” has particular resonance in Moldova as well.

The criminal family of another protagonist, Roxy, has long-standing relations to Moldova from smuggling “cars, cigarettes, booze, guns, even a bit of art”, but not humans (“That’s a dirty trade”). Now trading new drugs, a new cut, that work well with the jolts, meant to “enhance the experience” (174), Roxy establishes the new headquarter of her business in Moldova.

Politicians – lust for power and bad taste

It is through the eyes of Nigerian journalist Tunde and American governor Margot that readers are introduced to president Tatiana Moskalev. Tunde gets to know her at the occasion of an interview with her husband, five days before he dies (assumingly killed by his wife in his sleep, pretending it to be a heart attack).

Viktor Moskalev is a bold, “small and sweaty man who has held the country together by making a series of alliances and by turning a blind eye to the vast organized crime syndicates”. His wife Tatiana Moskalev is a former gymnast “who once almost competed at the Olympics” (104). She is, just like the furniture of the palace, glided, wears spike heels and a skin-tight turquoise dress (105). She grew up in a “little nothing town” from which Viktor Moskalev, ministry of finance at that point, and 25 years older than herself, “took her out” as Tatiana puts it, after having seen her at a gymnastics performance.

In creating the character Tatiana, Alderman ties in with the “limber Eastern European gymnast” trope of the 1980s (according to Saunders 2012:56 especially Briton and Irish) that are at the origin of the fact that meanwhile the Eastern European periphery’s image is highly sexualized. She not only represents the cliché of over-ambitious East European gymnast, exaggerated and tasteless in style (“The higher the heels, the deeper the province” is a saying I often heard foreigners who believed themselves to be insiders of Eastern Europe say about the local shoe mode). Neither does she fail to have “once had ambitions to become a pop star” with a cheap pop song in bad English “When we drive, you so fast, in your car, all boom boom” which she apparently believes to be American style (247). It is no surprise then that she starts drinking when her power crumples because alcoholism is another major stereotype about Eastern Europe that everyone knows, regardless of any personal experience or in-depth-research into the region. The character Tatiana Moskalev is not equipped with her own style and not even with an actorship that would allow her to develop her own taste. She is denied subjectivity to the extent that she does not have control over her will to live – it is protagonist Allie (Mother Eve) who makes her kill herself in the end, while she is drunk, drugged and “maddened by the crumpling of her power” (331).

The protagonists find themselves all united in Moldova when Tatiana throws a big party the reason for which we do not learn. It is merely an easy narrative pretext to bring all the protagonists to Moldova. This time it is through the scornful eyes of governor Margot at her first visit to Moldova that the bad taste of Tatiana Moskalev is presented, judged and mocked: “The place looks like it’s been transported brick by brick from Disney. Gilt furniture. Seven pointed spires, each a different shape and size, some fluted, some smooth, some tipped with gold. Pine forest in the foreground, mountains in the distance. Yeah, yeah, you’ve got history and culture. Yeah, yeah, you are not no one. Fine. / Tatiana Moskalev is – no kidding – sitting on an actual throne when Margot walks in. A huge gold thing, with lions’ heads on the arms and a red velvet cushion. Margot manages not to smile. The president of Bessapara is wearing an enormous white fur coat with a gold dress underneath. She has a ring on each finger and two on each thumb. It’s like she learned what a President ought to look like from watching too many mafia movies. Maybe that’s what she did.” (246) This overtly arrogant tone raises the question of whether maybe the author’s own imagination about how a palace of an East European revolution leader could look like has been solely inspired by mafia movies, or James Bond films of the 1990s, “which updated stereotypes of Russians without abandoning Cold War ideological orientations” (Saunders 2012:53). The other guests at this party are “criminals and arms dealers”, supposes Margot (250).

In an interview with the New York Times, author Naomi Alderman was asked whether she had a role model for this “strikingly familiar” dictator and her answer was “I asked myself, What is a female version of Putin? I was also thinking of Berlusconi, or a slightly ridiculous, hyper-macho dictator who really enjoys showing off his sexuality. All these slightly oily characters were somewhere in my mind.”[2] The last name “Moskalev” obviously alludes to the Russian capital (you would by the way expect the First Lady aka President to have the female form of the last name, Moskaleva, if it is supposed to be a Russian name – it is clearly not a Romanian one).

It reflects the experience of many Moldovan citizens abroad that people do not have any clue about the Republic of Moldova and locate it somewhere near or in Russia which itself tends to be equated with the (former) Soviet Union. [3] Beyond corruption, according to Saunders (2012:54) “the second most important issue [of post-soviet states in nation branding] is twofold: 1) overcoming the ignorance of their very existence as states, 2) differentiating from one another and Russia.” Not only are the clichés dull, but their lack of subtility appears rather offensive (or ignorant?) towards potential Moldovan or other East European readers.

Language

The lack of detail and differentiation in the discription of the Moldovan society is also reflected in the fact that language and multilingualism aren’t much of a topic in the novel. It is either not specified which language is being spoken (which does not seem evident to me if a Nigerian journalist interviews a Moldovan president or victims of sex trafficking in Moldova) which probably means everyone is speaking English.

Speaking English is the norm. When Tunde decides to stay in Moldova for a longer period to become the chronicler of the revolution (103) he “even” decides to learn a few words of Romanian. This is the one and only time Romanian, which is the official language in the multilingual society of present-day Moldova, is even mentioned. Otherwise we do not learn what languages the Moldovan characters might speak.

Moldovans are also the only characters in this book whose English is being mimicked and mocked (by what could be called accent-shaming, or glottophobia). When Mother Eve develops the capacity to heal by help of her electric power, the first boy on whom she publicly demonstrates this is a 16 years old from Bessapara: “His English is prettily accented with the mid-European tones of Bessapara” (202). Missing articles and elliptic speech styles are emblematic for this Moldovan variety of English: “I have chemical weapons. Left over from Cold War,” says Tatiana (210). Or: “My late husband, Viktor, liked USSR, but I like America. Land of freedom. Land of opportunity. Good music. Better than Russian music.” (247) The line from her song is the climax of this: “When we drive, you so fast, in your car, all boom boom.” (247) When the rights of men in Moldova are more and more restricted, Irina, a member of the drug cartel asks Darrel who is responsible for him: “If guardian is dead or missing, new guardian must be appointed for men” (286). Alderman does not care to make up any other specificities of this variety of English. Missing articles are enough to evoke images of East-European accents in speaking English. [4]

As the war continues, and men become less and less tolerated in Moldova, all of a sudden, and again without explanation, Russian is being used, such as in a sign to find persons who helped men without papers (295) or the sign “slut in Russian” around the neck of a tortured and dead man. Is this because, even more than Moldova which potential British or American readers are supposed to know nothing about, Russia and Russian are the symbols of everything negative connotated with Eastern Europe?

And again it is striking how this glottonyme (name of the language) is just dropped – Alderman does not illustrate her story by presenting the Russian version of these signs to the readers, she just tells them it was in Russian. Neither is there any hint of why and how Tunde understands these signs in Russian (“Around his neck was a sign with a single word in Russian: slut”, 296).

Geography and allusions to history and culture

As in the present-day Republic of Moldova, Chișinău is the capital (although it wasn’t bothered to insert diacritics so it is ‘Chisinau’ throughout the book). This is where the president has his “palace”, where “half of the furniture is gilded” and the wiring “crappy” which is why the lights in the ceiling fizz and blink out if Tatiana touches the window frame.

The actual presidential palace of Moldova does not seem to have been the template of this discription, since it is far from having 30 floors (although I am surprised that Wikipedia says that it has just four floors). Completed in 1987, the palace of beton and glass was one of the last Sovietic government buildings constructed in Chișinău. According to Strelka.com, a site specialized in Soviet architecture, the plans for the building were inspired by a church in Latin America. [5]

In “The Power”, the architecture is described as tasteless, unoriginal and retarded – the presidential palace “looks like nothing so much as a mid-price four-star business hotel” and a cabinet inside “like a 1980s movie idea of a Wallstreet Boardroom: high-shine gold plastic fittings and a dark wood table” (106). And the new palace of Tatiana Moskalev is quite much an exaggerated version of this tastelessness with its “gilt furniture and pointed spires.” The US governor Margot can ridicule the urge to show off with traditions: “yeah, yeah, you’ve got history and culture”. This might be an ironical allusion to the fact that in European images of the United States the latter sometimes are depicted as lacking culture and history but speaking on the basis of the overall image of Moldova in this novel, the country probably does not count as Europe in this sense.

Repeatedly we are confronted with the insinuation that the horizon of the Moldovan characters is restricted to movies – as in contrast to what exactly? And as whether the only possible explanation for the choice in style can be the aim to copy something American.

The only town mentioned by name besides Chisinau is Basarabeasca (“a little to the south”, 350), which is effectively a town in the south of the present-day Republic of Moldova, at the border with Ukraine and more specifically the region Bugeac which separates the Republic of Moldova from the Black Sea. The new kingdom of Bessapara unites the “coastal lands between the old forests and the great inlets” (108). We read about hills and mountains in Bessapara und north Moldova (293) and a “town by a great-green blue lake”.

How accurate are these descriptions? In what is today the Republic Moldova, there are virtually no mountains, hardly any forests, it is landlocked and consequently does not have any coast at the Black Sea, and neither a big lake. Bugeac, which is a historically contested region, hasn’t belonged to Moldova since the 1939 Ribbentrop-Molotov pact (in Germany known as Hitler-Stalin pact). The “republic of women” Bessapara having declared war on several neighboring countries, it is possibly the result of conquering that Moldova has “coastal lands” – in any case the author does not bother to give any details about these geographical and historical aspects. The same is true for forests in North Moldova that also provide the setting for the last chapters of the book, when Tunde makes the mistake to approach the borderline in order to become the chronicler of the revolution he wants to be. Commenting on the mock travel guidebook “Molvanîa. A Land Untouched by Modern Dentistry” (which alludes to Moldova in a ather unsubtle way) Robert A. Saunders (2012:66) speaks of “the lack of need for specificity among Western audiences when dealing with the “European backyard”.

Most of the scarce geographical information appears disproportionate when compared to the contemporary Republic of Moldova: “There are a thousand little towns here with staging posts in basements and apartments in condemned buildings” (102) where sex-trafficking takes place. When Tunde interview president Victor Moskalev, he mentions that 43 border towns are being run by female paramilitary groups (which implies that there are more border towns in the hands of other kinds of administration). In reality, what is today the Republic of Moldova has a surface of only 29,683 km2 (excluding Transnistria), which is just a little more than the German Land Hessen (21.115 km²) or Vermont (24,923 km2), one of the six US-states that compose the historical region of New England (where Margot is governor). The Republic of Moldova today counts a total of 66 towns and cities (“urban localities”) and 1682 villages (“rural localities”). In 13 towns and villages bordering Romania and Ukraine one can officially cross the frontier. To this three towns at the non-recognized border with Transnistria can be added up. In any case one will have difficulties finding 43 border towns in present-day Moldova, especially because the country is surrounded by rivers on two of three sides (the Pruth and the Dniestr).

In the eyes of American governor Margot, Moldova hasn’t much to offer when it comes to touristic attractions – she doesn’t show signs of appreciation of what Tatiana calls the “finest ice wine in Europe” (246) and explicitly complains about a (too) long visitors’ tour concentrating on “music, dancing, local cheese” (246): “Three hours. On cheese.” (247)

Historically, the name “Bessapara” seems to refer to a Roman designation of a location at the “Via Militaris” in the Balkans. Today, the term is hardly known, other than “Bessarabia”, a historical region that covered what is today the Republic of Moldova plus the today region Bugeac, that separates Moldova from the black sea and belongs to Ukraine today. In the aftermath of the Russo-Turkish War (1806–1812), and the ensuing Peace of Bucharest, the eastern parts of the Principality of Moldavia were ceded to Russia as the Governorate of Bessarabia, adopting a name previously used for the southern Bugeac plains, between the Dniester and the Danube rivers. It continues to be used today, mainly by Romanians, in order to distinguish the Republic of Moldova from the western part of historical Moldova which is a region in Romania. Used in this sense, it often connotates the nationalistic claim to “Greater Romania”, that is the annexation (or more euphemistically the unification) of the Republic of Moldova by Romania.

So “Bessapara” could be meant as an allusion to Tatiana Moskalevs claims to Bugeac. But more probably it is the outcome of a very superficial internet research about Moldova that maybe also brought to the foreground that Moldova’s most important product is wine and that importance is attributed to folkloric dances and music and that locally produced feta cheese (“brînza”) is an indispensable ingredient of traditional food. None of this is entirely wrong but it is very trivial and cliché information that anyone would find in a 5-minutes google research about Moldova. If one would invest 20 minutes more, one would also find innumerable disparaging videos and reports about the “poorest country in Europe”, attracting least tourists (like the video “Nobody Visits This Country…Find Out Why” by a British guy calling himself “Bald and bankrupt” that has been watched almost 5 million times until April 2020). Unfortunately, even serious media tend to reproduce clichés rather than engaging in in-depth research (an exception from this is the highly informative work of Tim Judah [6]). But this is of course not an excuse when situating a novel in this country.

Fiction is not journalism and the purpose of literature is not (necessarily) to give adequate representations of reality. The novel is about the fact “that power tends to corrupt” (Sophie Gilbert)[5]. It is also not about Moldova or Eastern Europe – what then is the function of situating the most important part of the story in Moldova? “In India, Saudi Arabia and Moldova, women riot with lightning shooting out of their hands, and men counterattack with bullets and bombs. In liberal Western countries, the transition is more measured; women are counseled to control their power and channel it in positive ways. Schools teach classes in abstinence: “Just Don’t Do It.’“, as Ron Charles summarizes in his critique in the Washington Post without taking offense. Why is it necessary for this story to make this distinction? Why are societies in “liberal Western countries […] more measured” in their strategies of dealing with the new power of girls? Why couldn’t the “slightly oily characters” Alderman had on her mind when making up the dictator have been a dictator in Western Europe? At least American “triumphalism” (Hilborn 2011:1) does not succeed because the war in Moldova provokes a global Armageddon. But this is in line with an (English writing) literary tradition in Western Europe since the 19th century to imagine “Eastern Europe as its unstable other” (Hilborn 2011:81, see also Todorova 1997)[7], not to forget a pronounced British Romaniaphobia.[8]

Some critics have treated the book as “satire” (such as Ron Charles [9]) and of course satire works with clichés (not reproduces them). And shouldn’t it then be at least funny or open up new perspectives? The descriptions of phenomena labeled as Moldovan are too superficial and unoriginal to make readers laugh. At the same time they represent astonishingly well the often condescending image of Moldova in media coverage in Western Europe. Alderman has bought into the “single story” about Moldova, as Chimamanda Ngozi Adichie (2009) meanwhile famously labeled these kinds of narrative choices: “The single story creates stereotypes, and the problem with stereotypes is not that they are untrue, but that they are incomplete. They make one story become the only story.” It all comes down to drug user Shanti’s idea of the origin of the new drug that enhances the electric experience: “Something coming out of Moldova, she’s heard. Or Romania. Or Bessapara. Or Ukraine. One of these.” (174)

But I am not only astonished that an apparently talented and provably award-winning author does not hesitate to reproduce these kinds of clichés – neither did juries or critics worry about it (or Barack Obama who recommended it as one of the best books in 2017). I do not intend to embark on a more general critique of the strengths, merits, and weaknesses of this novel – this has been sufficiently done. For that matter, I agree with many of the points that Gin Jenny raises: “The Power leaves out huge, crucial swathes of human experience in favor of staying within a white, cis, straight comfort zone. Though we’re told that two of the four main characters are people of color, the intersections of race and gender are barely explored […] Despite the apparent tight focus on gender, Alderman includes no gay or trans characters. There’s a guy character who happens to have a skein, which the book describes as rare, but apart from him we don’t see any of the implications of the premise for sexuality or gender identity. It’s also, frankly, wild to me that in a book where many many characters discuss not needing the majority of men (just a few with good genes for procreation), not one single person talks about queer female sexuality. These are, I think, real failures of imagination.” But neither Gin Jenny takes exception to the treatment of Moldova – on the contrary, she welcomes this aspect of the novel as a regional differentiation of experiences: “Though Alderman does consider the differing responses in different countries, such as riots in India where women protest sexual harassment or uprisings in Moldova by trafficked women, she depicts few, if any, divides along racial and religious lines.”

I haven’t found any responses to the book by Moldovan readers and critiques – which is maybe not astonishing because they clearly do not seem to have been targeted as an audience. Apparently, in March 2020 a translation into Russian (by Anastasia Gryzunova) was published by Phantom Press (Сила) but the few critiques that haven been published online so far do not specifically discuss the representation of Moldova.

Note: Page numbers refer to the 2019 Back Bay Books soft cover edition.

[1] As to the official numbers, the Government identified 364 trafficking victims in 2018, according to the US department of state 2019 Trafficking in Persons Report, https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/06/2019-TIP-Report-Narratives-J-M.pdf

[2] https://www.nytimes.com/2018/01/29/style/the-power-naomi-alderman.html

[3] It is for example number 1 in Eugeniu Rotaru list of stereotypes about Moldova: https://www.quora.com/What-are-the-major-stereotypes-people-have-about-Moldova-and-to-what-extent-are-they-true?share=1

[4] Readers interested in differentiated analysis of the role of English in Eastern Europe and more specifically Russia, check for exmaple the works of Irina Ustinova (2005) and Elena Salakhyan (2012).

[4] https://sovietarch.strelka.com/ru/city/chisinau

[5] Gilbert, Sophie: “What If Women Had The Power? A stunning new speculative-fiction book by Naomi Alderman couldn’t be more timely”, https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2017/10/what-if-women-had-the-power/543135/>

[6] See for example: Judah, Tim (2020): Moldova Faces ‘Existential’ Population Crisis. Online verfügbar unter https://balkaninsight.com/2020/01/16/moldova-faces-existential-population-crisis/?fbclid=IwAR0pZ4LEJv_pVQcb8N9kmkRd19ReIhKpLL07d2Djy6KOeo8MqP5QeK8z5xo.

[7] See also Klaus Dodds (2003).

[8] The British government even sat up a plan to discourage immigration from Eastern Europe “with off-putting advertisements about the grimness of life in the UK” a few years ago. “‘Why don’t you come over?’ goes the refrain of the online advertising campaign set up by indignant Romanian professionals in response to the half-baked coalition government’s plan […]. While cynical media speculation about the potential content of British billboards in Bucharest, depicting a rain-swept landscape permeated with warnings of a dilapidated health system and inadequate welfare provision, offered an unthinking mirror to the current state of austerity Britain, news of the campaign also enacted an instantaneous return of stereotypes about Eastern Europe. The savvy Romanian counter campaign, which went viral on social networks within hours of the discovery of the government plans, included the selling point that Prince Charles liked the idyllic Transylvanian countryside so much that he bought a house there, and tempted Brits with a selection of attractive job openings and even the offer of a ‘couch to sleep on’ as a strategy to challenge preconceptions.” (Fowkes 2013); http://whydontyoucomeover.gandul.info/

[9] https://www.washingtonpost.com/entertainment/books/the-power-is-our-eras-handmaids-tale/2017/10/10/032a5866-ad05-11e7-9e58-e6288544af98_story.html

Literature

Dodds, Klaus (2003): Licensed to Stereotype: Geopolitics, James Bond and the Spectre of Balkanism, in: Geopolitics 8(2), 125-156.

Fowkes, Maja and Reuben (2013): Identity Crisis, Art Monthly, 11-14.

Hilborn, Ryan (2011): The Forgotten Europe: Eastern Europe and Postcolonialism. A thesis submitted to McGill University in partial fulfillment of the requirements of the degree of Master of Arts. McGill, Montréal.

Ngozie Adichie, Chimamanda (2009): The danger of a single story, TedGlobal, July 2009, https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_the_danger_of_a_single_story

Saunders, Robert A. (2012): Brand Interrupted: The Impact of Alternative Narrators on Nation Branding in the Former Second World. In: Nadia Kaneva (Hg.): Branding post-communist nations. Marketizing national identities in the “new” Europe. New York, NY: Routledge (Routledge research in cultural and media studies, 33), 49–75.

Salakhyan, Elena (2012): The emergence of Eastern European English. In: World Englishes 31 (3), 331–350.

Todorova, Marija Nikolaeva (1997): Imagining the Balkans. New York: Oxford University Press.

Ustinova, Irina (2005): English in Russia. In: World Englishes 24 (2), 239–251.

Luftfahrttechnik, Landschaftsbau – oder doch Romanistik? Warum hast DU dich für das Studium einer romanischen Sprache entschieden?

Unter diesem Titel wurde im Dezember 2018 eine online-Umfrage unter den Studierenden am Institut für Romanische Sprachen und Literaturen durchgeführt. Ziel der Umfrage war es, mehr darüber zu erfahren, wer sich warum für ein Studium der Romanistik oder dem Lehramt einer romanischen Sprache entschieden hat. Welche Entscheidungsprozesse haben die heutigen Studierenden der Romanistik an der Goethe-Universität zu ihrer Studienwahl geführt? Welche beruflichen Ziele und Vorstellungen haben diese Studierenden? Welche Ängste und Sorgen bewegen sie?

Die Umfrage wurde von Studierenden in romanistischen Studiengängen im Rahmen des Optionalmoduls „Berufsorientierung“ unter Anleitung von Dr. Anna-Christine Weirich konzipiert und durchgeführt. Finanziert wurde das Projekt aus Mitteln des Ruth-Moufang-Fonds des Gleichstellungsbüros der Goethe-Universität und Mitteln des Fachbereichs 10 (Neuere Philologien).

Studiengang

133 Studierende beteiligten sich an der Umfrage, was bei einer angenommen Grundgesamtheit von 1130 Studierenden im Bachelor (Hauptfach und Nebenfach) und Lehramt (Französisch, Spanisch, Italienisch) einem Rücklauf von 11% entspricht. 50% der Antwortenden waren in einem L3-Studiengang eingeschrieben (vs. 44,17% der Grundgesamtheit) und 25% im Bachelor Hauptfach (vs. 21,3% der Grundgesamtheit).

Die Fächerkombinationen der Befragten variieren stark, aber die Kombinationsfächer konzentrieren sich auf geisteswissenschaftliche und insbesondere philologische Fächer: Die 32 Bachelor-Hauptfach-Studierenden verteilen sich auf mindestens 16 Nebenfächer. 14 Bachelor-Studierende, also fast die Hälfte, belegen im Nebenfach ein anderes philologisches Fach. Die Kombinationsfächer der Studierenden im Lehramt einer romanischen Sprache verteilen sich auf 14 Fächer. Die häufigste Kombination ist diejenige mit einer anderen romanischen Sprache oder mit Englisch (jeweils 17,39% der LA-Studierenden), gefolgt von Sport und Deutsch (mit jeweils 14,49%). Immerhin 17,39% der Antwortenden studieren als zweites künftiges Unterrichtsfach eine Naturwissenschaft (Mathematik, Geographie, Biologie und Physik, in der Häufigkeit der Nennungen).

Weit über 50% der Antwortenden studierten Französisch, was nicht unbedingt den Verhältnissen in der Grundgesamtheit entspricht, sondern zunächst einmal bedeutet, dass mehr Französischstudierende an der Umfrage teilgenommen haben. Insbesondere im Lehramt (L3) war der Rücklauf unter Französischstudierenden deutlich höher (45 Teilnehmende bei 226 in diesem Studiengang eingeschriebenen Personen bedeutet einen Rücklauf von 19,91%) als unter Spanischstudierenden (26 von 249 = 10,44%). Im Hinblick auf die Genderverteilung stellen wir fest, dass 100% der Antwortenden, die Katalanisch studieren, als Geschlecht „weiblich“ angegeben haben, gefolgt von 84,2% der Italienischstudierenden und 81,7% der Studierenden mit Spanisch.

Der Altersmedian liegt bei 23. 90,2% der Antwortenden waren jünger als 30.

Geburts- und Wohnorte und Familie

83,5% der Antwortenden wurden in Deutschland geboren, die anderen 16,5% (22 Personen) verteilen sich auf 18 Länder. Nur Italien, Ukraine, Peru und Bulgarien wurden zweimal genannt.

Von den 111 Studierenden, die in Deutschland geboren worden sind, kamen über 60% in Hessen zur Welt; jeweils 7,45% in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz und 6,38% in Baden-Württemberg. Alle genannten Geburtsorte mit mehr als 3 Nennungen liegen in Hessen (Frankfurt, Offenbach, Wiesbaden, Gelnhausen). Auch bei der Frage nach den Orten, an denen die Befragten hauptsächlich aufgewachsen sind, liegen Städte und Gemeinden in Hessen mit 51,9% vorne (unter BA- und LA-Studierenden vergleichbar). 60% der Antwortenden sind nicht weiter als 100km von der Goethe-Universität entfernt aufgewachsen – knapp 50% sogar 50km oder weniger.

9 von 133 Antwortenden gaben an, bereits eigene Kinder zu haben – diese studierenden Eltern verteilen sich proportional über die Studiengänge und Genderangaben. 83,5% der Befragten haben selbst Geschwister (42,9% eins, 24,1% zwei).

92,5% aller Antwortenden beschreiben ihr Elternhaus als Fremdsprachen und fremden Kulturen gegenüber aufgeschlossen. 31,6% der Befragten gaben an, dass es in der Familie besondere Beziehungen zur studierten Fremdsprache gegeben habe. 83,5% hatten vor dem Studium selbst bereits Kontakte zur studierten Sprache. Wichtigste Formen des Kontakts waren dabei Familie oder Freundschaften mit Personen in Ländern, wo die entsprechende Sprache gesprochen wird.

Schule: Leistungskurse und Berufsorientierung

45,1% der Antwortenden hatten Englisch im Leistungskurs, 42,1% Französisch und 21,8% Deutsch. Die Aufschlüsselung nach Studiengängen zeigt, dass unter L3-Studierenden Französisch der mit Abstand häufigste Leistungskurs war, unter BA-Studierenden Englisch. Die durchschnittliche Abiturnote liegt bei 2,165. Zwischen den Studiengängen unterscheiden sich die durchschnittlichen Abiturnoten (mit 1,9 unter den L3-Studierenden vs. 2,3 im Bachelor-Hauptfach), nicht aber nach Gender.

63,2% haben in der Schule Angebote zur Berufsorientierung erhalten. Die häufigsten Arten waren Studienmessen (bei 16,54% der Antwortenden, gefolgt von Praktika und Angeboten der Arbeitsagentur (9,77%). Auf die Frage, ob sie während der Schulzeit ein Praktikum absolviert haben, antworteten 116 Personen (87,2%) mit „ja“ – folglich hat nur ein geringer Anteil der Studienteilnehmer*innen dies als eine Art der Berufsorientierung empfunden. Am häufigsten fanden diese Praktika im sozialen Bereich statt, gefolgt vom wirtschaftlichen oder kaufmännischen, dem medizinisch-gesundheitlichen und dem Bereich Kultur/Tourismus.

Studienentscheidung und Studienbeginn

52,6% der Studienteilnehmer*innen geben an, nicht unmittelbar nach dem Abitur das Studium aufgenommen zu haben. Ein Im Vergleich zu LA-Studierenden geringerer Prozentsatz von BA-Studierenden hat unmittelbar nach dem Abitur das Studium aufgenommen. Die 1. Universitätsweite Studierendenbefragung (2013) hatte gezeigt, dass L3-Spanisch-Studierende prozentual deutlich seltener unmittelbar nach der Schule mit dem Studium begonnen haben, als L3-Französisch-Studierende. Die Daten unserer Umfrage zeigen die gleiche Tendenz: 51,1% der Französischstudierenden (alle Abschlüsse zusammen berechnet), aber nur 43,3% der Spanischstudierenden haben unmittelbar nach dem Abitur zu studieren begonnen.

Aus den Antworten auf die Frage, welchen Tätigkeiten die Studienteilnehmer*innen in der Zwischenzeit nachgegangen sind, können wir erkennen, dass die häufigste Beschäftigung eine Form von Lohnarbeit war (23,76% aller Nennungen), gefolgt von Bundesfreiwilligendienst/FSJ (17,82% aller Nennungen), Auslandsaufenthalte und Reisen allgemein (14,85%) und einer Ausbildung (12,87%). 44,55% der Gesamtnennungen enthielten einen Hinweis darauf, dass diese Tätigkeit im Ausland stattgefunden hat. Viele Studierenden haben also bereits vor dem Studium Auslandserfahrungen gesammelt.

42,1% aller Antwortenden haben aus dem Internet Informationen über den Studiengang bezogen. Auf Platz 2 und 3 der wichtigsten Informationsquellen folgen Familienmitglieder und Lehrer*innen. Diese Zahlen unterscheiden sich allerdings zwischen den Studiengängen erheblich. Für fast 60% der BA-Studierenden waren Onlineinformationen entscheidend und Familienmitglieder und Lehrer*innen in jeweils unter 10% der Fälle, dafür waren Freund*innen und Bekannte für immerhin 21,88% wichtige Informationsquellen. Bei den LA-Studierenden waren Onlineinformationen für knapp weniger als 30% der Antwortenden entscheidend, dafür aber in ca. 40% der Fälle Lehrer*innen und Familienmitglieder.

Für die meisten Studierenden war eine Vielzahl bzw. Kombination von Gründen ausschlaggebend für die Entscheidung: Die wichtigsten Gründe waren „Interesse an der Sprache“ (92,5% Zustimmung), „Interesse an Land und Leuten“ (75,9%) und „Begabung/Talent für Sprachen“ (74,4%). Auch in der persönlichen Gewichtung („wichtigster Entscheidungsgrund“) nannten die meisten Antwortenden „Interesse/Spaß an der Sprache“ (65 Personen).

Insgesamt scheinen die Studierenden aus ihrem Umfeld eher Zustimmung zu ihrer Studienwahl erfahren zu haben. Wir haben erfragt, wie Eltern, Großeltern, Geschwister, Freund*innen, Bekannte und Partner*innen auf die Studienwahl reagiert haben. Die Antworten zeigen einerseits, dass unter diesen Personen Eltern sich am häufigsten zur Studienwahl verhalten haben (bei 66,2% der Befragten), am zweithäufigsten Freund*innen mit 47,4%. Außerdem stellen wir fest, dass in keiner der Personengruppe mehr als 4,5% von einem Studium der Romanistik/Lehramt einer romanischen Sprache abgeraten haben. Die Differenzierung des Einflusses von Eltern nach Studiengang zeigt, dass Eltern von L3-Studierenden zu einem deutlich höheren Prozentsatz zur Studienentscheidung Stellung genommen haben, als das bei den BA-Studierenden der Fall war. Sie taten dies überwiegend in zustimmender Weise (bei 73,44% der L3-Studierenden vs. 50% der BA-Studierenden).

Nur etwa 25% der Antwortenden haben sich schon während der Schulzeit für das Studium entschieden, die anderen taten dies erst während oder nach einer anderen Tätigkeit, der sie nach ihrem Abitur nachgegangen sind.

33,8% der Studienteilnehmer*innen haben schon einmal das Studienfach gewechselt. Unter den BA-Studierenden (HF und NF gleichermaßen) betrifft das etwa 44%, im Lehramt etwa 27%. Etwa 58% dieser Wechsel haben nach dem ersten oder zweiten Semester stattgefunden.

75,9% der Studienteilnehmer*innen würden die gleichen Fächer noch einmal studieren. Mit 82,8% ist dieser Anteil unter L3-Studierenden am höchsten, unter BA-Nebenfach-Studierenden mit über 64% am niedrigsten.

Berufswünsche und Zukunftsplanung

Gefragt nach möglichen Berufsfeldern für Romanistik-Absolvent*innen gaben die insgesamt 133 Teilnehmer*innen insgesamt 301 Antworten. Häufigste Nennung waren Lehrberufe und Berufe im Bildungswesen (genannt von 48,12% der Befragten). 44,36% nannten kein konkretes Berufsfeld, finden aber, dass Romanistikabsolvent*innen auf Grund er im Studium erworbenen Kompetenzen vielfältige Möglichkeiten in unterschiedlichen Berufen haben. Andere häufige Nennungen waren Journalismus und Verlagswesen, gefolgt von Internationalen Organisationen, Tourismus und Forschung und Wissenschaft. Nur 15 Personen gaben keine Antwort oder sagten, sie wüssten keine Berufe für Romanist*innen.

Insgesamt 63,9% der Teilnehmer*innen haben einen konkreten Berufswunsch. Unter den L2-Studierenden waren dies 100%, unter den L3-Studierenden 92,19%. Nur 28,13% der BA-Hauptfach-Studierenden gaben an, einen konkreten Berufswunsch zu haben und mit 36% einige mehr im BA-NF. Insgesamt fast 80% schätzen ihre Berufschancen als gut oder sehr gut ein. Bei den L2- und L3-Studierenden lag dieser Anteil um die 90% und niemand schätzte die Chancen als „sehr schlecht“ ein, unter den BA-Studierenden schätzten jedoch auch fast 70% ihre Chancen als gut oder sehr gut ein.

Für 83,5% der Antwortenden spielt eine eigene Familie für die Zukunftsplanung eine wichtige oder sehr wichtige Rolle. Unter den Lehramts-Studierenden war dieser Anteil noch höher: Alle 7 Antwortenden (100%) im L2-Studiengang gaben an, dass die Familienplanung „sehr wichtig“ ist und für 92,2% der L3-Studierenden „wichtig“ oder „sehr wichtig“ ist. Im BA-Hauptfach haben etwas weniger, aber insgesamt trotzdem 84,4% angegeben, dass eigene Kinder für die Zukunftsplanung wichtig oder sehr wichtig sind. Unter den weiblichen* Studierenden (ohne Berücksichtigung des Studiengangs) lag der Anteil mit 87,4% höher als unter den männlichen* Studierenden (69,9%).

Nach der Idealvorstellung für Ihre Zukunft gefragt, war die häufigste Antwort „sicherer Job und Verbeamtung“ (24,27% aller Teilnehmenden, bzw. 27,36% derjenigen, die eine Antwort gegeben haben), gefolgt von „abwechslungsreiche berufliche Tätigkeit“ und „Familienplanung“ mit jeweils 18,83% bzw. 21,23%.

Wer kokettiert “hier” womit?

Zu: „Die Demokratie ist stark“. Bloggerin Annalena Schmidt über ihren Kampf gegen rechts in Bautzen vom 9./10. März

https://www.fr.de/politik/annalena-schmidt-historikerin-kaempft-gegen-rechtsextremismus-bautzen-11836942.html

Viele Medien berichteten in diesem März 2019 über Annalena Schmidt, ihr Engagement gegen Rechts in Bautzen und den massiven Widerstand, den sie dabei erfährt. Anfeindungen und Drohungen erlebt sie, deren Name und Gesicht in der Bautzener Öffentlichkeit bekannt sind, insbesondere seit sie ihre Kandidatur für den Stadtrat angekündigt hat.

Als ich ein Interview mit der Bloggerin und Grünen-Politikerin in der Frankfurter Rundschau las, verwunderte mich ein Detail, das mich zu einem kurzen Leser*innenbrief veranlasst hat. Als sie 2015 nach Bautzen gezogen sei, habe sie kein Ost-West-Denken gehabt. Dieses Thema sei erst „hier“, also in Bautzen, an sie herangetragen worden, wo „viele damit kokettieren, Ossis zu sein“ – erst das mache sie zum Wessi. Nach 30 Jahren sollte dies jedoch überwunden sein, findet sie. Zwei Dinge sind hieran problematisch. Erstens: nur weil sie sich wünscht, es solle keine Rolle spielen, ist es noch nicht wahr. Zweitens lässt sich so etwas natürlich leichter sagen, wenn man in dem Verhältnis, um das es geht, privilegiert ist.

Es gibt ein deutliches Lohngefälle zwischen westdeutschen und ostdeutschen Ländern. Westdeutsche sind dominant in Führungspositionen auch in Ostdeutschland und der kürzlich publizierte Digitalindex D21 zeigte, dass die Quote der Internetnutzung in allen fünf ostdeutschen Bundesländern (außer Berlin) unter 80% liegt, in den westdeutschen Bundesländern aber deutlich darüber. Etliche Studien, Publikationen und Forschungen zeigen, dass es eine deutliche strukturelle Benachteiligung der fünf ostdeutschen Bundesländer und ihrer Bewohner*innen gibt und sie zeigt auch, dass diese Benachteiligung wahrgenommen und mit einer ostdeutschen Identität verknüpft wird.

Dies sollten keine Gründe sein, die Legitimität der Stimme einer Westdeutschen gegen Rassismus in Ostdeutschland zu delegitimieren und sie machen auch Annalena Schmidt nicht verantwortlich für das Image der Stadt Bautzen. Aber zu behaupten, das „Ost-West-Ding“ spiele nach 30 Jahren keine Rolle, ist einfach falsch. Es ist eine andere Baustelle als rassistische Gewalt. Das vorhandene und gefühlte Gefälle zwischen Ost und West wird sich jedoch nicht dadurch in Luft auflösen, dass mensch es leugnet. Und das erfordert dann von Wessis durchaus auch mal ein bisschen mit ihrem Wessitum zu “kokettieren” und ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, wie sich die eigenen Erfahrungen möglicher Weise von denjenigen unterscheiden, die Personen machen, die in anderen Bundesländern aufwachsen.

Check die sprachliche Pluralität!

Zu meinem 36. Geburtstag vor wenigen Tagen habe ich Margarte Stokowskis „letzte(n) Tage des Patriarchats“ geschenkt bekommen von einem Grüppchen meiner Lieblingsfreund*innen, die es mir als sehr unterhaltsame Lektüre empfahlen. Ich kannte es noch nicht, hatte genau genommen sein Erscheinen noch nicht einmal zur Kenntnis genommen. Und auch aus dem zuvor erschienen Buch „Untenrum frei“ hatte ich nur einen Auszug gehört, den eine meiner Mitbewohnerinnen vorlas, als wir einer anderen Mitbewohnerin ein selbstgemachtes Hörbuch aufgenommen haben.

Es ist jedoch die Sorte Buch, die es in meiner Frauen-WG mehrmals gibt – so wie wirs geschafft haben, den wunderbaren „Ursprung der Welt“ von Liv Strömquist so oft geschenkt bekommen zu haben, dass wir in jedem Raum inklusive Bad ein Exemplar hatten, haben wir auch jetzt schon zwei Exemplare von „Die letzten Tage des Patriarchats“ (in Überschätzung der Unendlichkeit von Exemplaren des „Ursprungs der Welt“ haben wir es übrigens geschafft, alle Exemplare außer meins, das eine Widmung hat und deswegen safe ist, weiterzuverschenken).

Ich bin jetzt auf Seite 31 (also noch nicht ganz auf den „letzten Seiten des Buchs“), habe also das Vorwort plus 4 Texte gelesen und stolperte gleich über den zweiten, welcher den Titel „Die Liebe und der Sechs“ trägt. Ich ahnte auch gleich, was sich unter dem Titel entspannen würde, denn ja, auch ich kenne Menschen, die das Wort „Sex“, wie die Zahl „sechs“ [zɛks] aussprechen, also mit einem stimmhaften und nicht mit einem stimmlosen s und natürlich ist es auch mir schon so ergangen, dass mein Ohr gewissermaßen darüber gestolpert ist. Und das gar nicht unbedingt in Hessen, obwohl ich genau dort (als Zugezogene) seit vielen Jahren wohne.

Ich erinnere mich auch, dass genau dieses [zɛks] ein Dauergag eines Schulfreundes und mir war – wir verwendeten eine zeitlang einfach “sieben” als alias für Sex. Ich denke, im Falle des Wortes „Sex“, setzt sich eine ungewohnte Aussprache besonders im Ohr fest, weil sie noch mehr Aufmerksamkeit auf ein Thema lenkt, das ohnehin gleichzeitig teilweise gesellschaftlich tabuisiert ist und unter Garantie Aufmerksamkeit auf sich zieht.

Und genau darum geht es dann auch: Stokowski berichtet von einem Gespräch mit ihrem hessischen Kumpel Lukas, der eben auch [zɛks] sagt. Stokowski stolpert nicht nur darüber, sondern fragt ihn auch suggestiv, ob er das nicht komisch fände (ergo: SIE findet es komisch). Als er dies verneint, wird es nicht dabei belassen, sondern Stokowski sagt ihm, dass sie „es total unerotisch“ findet, wie er „Sex“ sagt. Und sie beharrt auch noch darauf, als Lukas erstens erklärt, dass er bereits in logopädischer Behandlung war (ergo: seine Aussprache wurde schon in anderen Kontexten als falsch, unnormal oder non-konform gelabelt) und zweitens „ja wohl ganz normal und eine regionale Besonderheit“ sei. Sie rudert ein bisschen zurück und schiebt den Versuch einer Entschuldigung hinterher, in der u.a. vorkommt, dass sie „das ja nicht insgesamt auf seine Person beziehen würde.“ Sie will sich nicht mit Lukas verkrachen, aber ihren Kommentar verteidigt sie trotzdem. Kein Wunder, dass Lukas beleidigt ist.

Dies ist ein wundervolles (und vermutlich relativ harmloses) Beispiel für eine Diskriminierung auf Grund von Sprache oder Sprechen – der französische Sprachwissenschaftler Philippe Blanchet hat dafür den Begriff der „Glottophobie“ geprägt, kanadische Sprachwissenschaftler*innen vor ihm den Begriff „Linguicismus“. Gemeint ist damit die Geringschätzung, der Hass, die Ablehnung oder der Ausschluss von Personen durch eine Diskriminierung, die darauf beruht, dass die sprachlichen Formen, die diese Person benutzt, als inkorrekt, minderwertig oder schlecht beurteilt werden. Dies betrifft einerseits Personen, die eine andere Sprache als diejenige sprechen, die in einem bestimmten Kontext dominant ist, oder die eben eine regionale Varietät („Dialekt“) sprechen oder einen bestimmten Akzent haben.

Das Phänomen ist weit verbreitet, eine zentrale Dimension sozialer Ungleichheit – nicht per se wichtiger als andere, aber eben doch eine wichtige, da auf ihrer Basis häufig Personen implizit oder explizit die Legitimität ihrer Stimme abgesprochen wird. Und gleichzeitig ist Diskriminierung auf Grund von Sprache oder Sprachen als solche denkbar abwesend in progressiven Diskursen. Bestimmte Dialekte unerträglich, lächerlich (oder gar reaktionär) zu finden, ist z.B. ziemlich salonfähig, selbst unter Personen, die ansonsten ein vergleichsweise hohes Maß an Reflektiertheit und Diskriminierungssensibilität aufweisen. Und dies von anderen Leuten einfordern.

Im nächsten, dritten Text geht es um die Reaktion auf Sexszenen im Film „Blau ist eine warme Farbe“ von Durchschnittskinobesucher*innen (Geringschätzung, Hass, Ablehnung): „Ekel ist immer Angst. Vielleicht waren die Jugendlichen, die mit im Kino waren, gar nicht homophob, vielleicht hätten sie nur vorher üben sollen. Ganz langsam. Falls ihr das lest, ihr kleinen Nervbacken; Guckt mehr Lesbenpornos. Bitte. Nicht zwei, drei, guckt viele! Checkt die Pluralität! Kommt klar! (…) Gewöhnt euch an Lesben, weil: Es gibt sie. (…) Ihr werdet feststellen, dass das alles nicht so schlimm ist. Lesben, die Sex haben, sind nicht ekliger als andere Leute, die Sex haben.“

In diesem Sinne: Ekel ist immer Angst. Vielleicht ist Margarete Stokowski gar nicht glottophob, vielleicht hätte sie nur vorher üben sollen. Ganz langsam. Wenn du das liest: Hör dir mehr Dialekte an. Bitte. Nicht zwei, drei, hör dir viele an! Check die Pluralität! Komm klar! Gewöhn dich an Akzente, denn: es gibt sie! Du wirst feststellen, dass das alles nicht so schlimm ist. Hessen, die Sechs haben, sind nicht ekliger als Leute, die Sex haben.

Homophobie ist Trumpf ? Artikel zur Situation in Moldova

Leider erst gerade entdeckt – ein Beitrag von Clemens Wigger in der Queerulant_in über Homophobie in der Republik Moldova aus dem Jahr 2012.

Wigger, Clemens (2012): Machtkämpfe in der Republik Moldau: Homophobie ist Trumpf. In: Queerulant_in (2), S. 12–13. Online verfügbar unter https://www.queerulantin.de/?page_id=23

oder https://www.queerulantin.de/wp-content/uploads/2012/12/Queerulant_inNr2LowResolution.pdf

„Eine Stofftasche aus Unterföhring“

In Frankfurt wird anlässlich eines Antrags der Kommunalen Ausländer- und Ausländerinnenvertretung an das Stadtparlament gerade heftig über den rassistischen Namen zweier Apotheken diskutiert.[1] Diese Art rassistischer Symbolik ist leider weit über Frankfurt und das Apothekenwesen hinaus verbreitet.

Neulich wollte ich mit meiner Kollegin in die Bibliothek, um einen Stapel Bücher zurückzubringen und einen neuen auszuleihen. Schlauerweise hatte sie hierzu einen Stoffbeutel mitgebracht – den sie zu diesem Zwecke daheim aus dem Regal gefischt und unbesehen eingesteckt hatte.

Als sie nun das Ding wieder aus ihrer Tasche zog und es erstmals betrachtete, war der Schreck groß: Es prangte darauf das Wappen der Stadt Unterföhring – quer geteilt durch einen schrägen Streifen, links unten eine Mauer und rechtsoben die klischeehafte Darstellung des Kopfes eines Schwarzen Mannes – mit Krone. Für den Transport der Bücher stülpten wir einstweilen den Beutel nach innen, gingen der Angelegenheit aber im Anschluss nach:

In der Rubrik Geschichte auf der Internetseite der Stadt Unterföhring können wir nachlesen, dass es sich hierbei um einen gekrönten Kopf eines „Mohren“ (im Weiteren M., um diesen Begriff nicht unnötig zu reproduzeiren) handele, „der auf frühere Herrschaftsverhältnisse hinweist“ und zwar insofern, als Unterföhring wie einige andere Ortschaften vom 14. bis zum 19. Jahrhundert dem Fürstentum Freising „unterworfen“ waren – und das Wappen des letzteren habe eben auch eine solche Darstellung enthalten.[2] Die Heraldik redet auch vom „Freisinger M.“. Im Wappen der Stadt Freising findet sich aber inzwischen diese Darstellung nicht mehr (hier dominiert nun ein Braunbär), wohl aber in demjenigen des Landkreises.

In Unterföhring scheint dieses Wappen mit M. für unproblematisch befunden zu werden, mehr noch: geeignetes Aushängeschild zu sein – der jährlich vergebene Kulturpreis der Gemeinde heißt „Unterföhringer M.“ und sieht auch so aus. Im Merkur wird am 06.10.2017 der Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer zitiert, der „witzelt“: „Unser M. macht sich nett im Regal“. Auch die gekürten scheinen wenig Problem mit der Auszeichnung zu haben: die Liste liest sich zumindest teilweise prominent (z.B. Helmut Schleich, Matthias Riechling im Jahr 2016, Wolfgang Krebs 2017[3]).

Eine oberflächliche Internet-Recherche zu Wappenkunde und M. zeigt schnell, wie selbstverständlich und weitvebreitet dieses Symbol genutzt wird: In diversen anderen Gemeinden und Landkreisen vor allem (aber nicht nur) in Baden-Württemberg und Bayern (Eching, Fahrenzhausen, Zolling (alle drei Landkreis Freising), Tuttlingen-Möhringen, Unterpleichfeld, Uettingen, Garmisch-Partenkirchen, Mittenwald, Pastetten, Wörth, Ismaning, Huisheim, Lauingen, Abfaltersbach, Coburg, Zwickau, Förderstedt, Bad Sandau, Sulzen u.v.m.), in Niederösterreich und der Steiermark sowie in Slowenien. Und auch auf diversen Bischofswappen bis hin zum Papstwappen von Benedikt XVI, der nach seiner Wahl ein (selbstgewähltes!) Wappen annahm (inspiriert von Wappen, die er auch schon als Erzbischof von München und Freising (!) verwendet hatte) – darauf ist u.a. ein M-Kopf. Heraldisch erklärt wird dies z.B. auf der Internetseite des Vatikans auch in einer ansonsten ausführlichen Darstellung nur mit einem vagen Verweis auf Freising. Mehr Anlass zur Diskussion hat wohl die Abwesenheit eines expliziten Mottos auf dem Papstwappen gegeben, doch „Das Fehlen eines Mottos deutet nicht auf das Fehlen eines Programms hin, sondern vielmehr auf die uneingeschränkte Offenheit für alle Ideale, die dem Glauben, der Hoffnung und der Liebe entstammen.“[4] Na dann.

[1] Marie-Sophie Adeoso: „Wir Afrikaner sind auch Teil dieser Stadt“, Frankfurter Runschau vom 31.01.2018, http://www.fr.de/frankfurt/debatte-um-mohren-apotheken-wir-afrikaner-sind-auch-teil-dieser-stadt-a-1437410, „Diskussion um „Mohren“-Apotheken“, 25.01.2018, http://www.fr.de/frankfurt/rassismus-diskussion-um-mohren-apotheken-a-1432558, „Streit um „Mohren“-Apotheke muss sein“, http://www.fr.de/frankfurt/rassismus-streit-um-mohren-apotheke-muss-sein-a-1433135

[2] Der Querstreifen im Unterföhringer Wappen soll übrigens die Isar sein und die Ziegelsteine symbolisieren „den einstigen Schwerpunkt im Wirtschaftsleben der Gemeinde Unterföhring, die Ziegeleien“.

[3] Interessantes Detail: zweitplatziert war das moldauische (in Unterföhring wird natürlich „moldawisch“ geschrieben) Nationalballett, http://www.buergerhaus-unterfoehring.de/

[4] Msgr. Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, Titularerzbischof von Tuscania, Erzpriester von St. Paul vor den Mauern, Das Wappen von Papst Benedikt XVI., https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/de/elezione/documents/stemma-benedict-xvi.html

Die Feminisierung von Berufsbezeichnungen in Stellenanzeigen im Internet

download full paper as pdf

Dominik Kosok (2017) Die Feminisierung von Berufsbezeichnungen in Stellenanzeigen im Internet – Eine Untersuchung der frankophonen Berufsportale monster.fr und leboncoin.fr

Feminisierung von Berufsbezeichnungen – pdf

please cite as:

Dominik Kosok (2017) Die Feminisierung von Berufsbezeichnungen in Stellenanzeigen im Internet – Eine Untersuchung der frankophonen Berufsportale monster.fr und leboncoin.fr. Wissenschaftliche Hausarbeit im Rahmen des Seminars „Le Genre Grammatical“, Goethe-Universität Frankfurt/ Institut für romanische Sprachen und Literaturen, Sommersemester 2017 (Leitung: Anna Weirich), https://gramaticamea.wordpress.com/2017/08/21/die-feminisierung-von-berufsbezeichnungen-in-stellenanzeigen-im-internet/

(voir le résume en francais ci-dessous)

1. Einleitung

Im Rahmen einer Sitzung der Assemblée nationale sprach der republikanische Abgeordnete Julien Aubert die sozialistische Präsidentin mit den Worten „Madame le président“ an, woraufhin diese ihn zunächst ermahnte und abschließend ihrerseits folgendes festhielt: „Monsieur la députée, vous étiez la dernière oratrice inscrite […]“ (Huffington Post France 2014: 1). Diese lustig wirkende Konversation macht auf eine Debatte aufmerksam, die in Frankreich schon seit über dreißig Jahren immer wieder heftig diskutiert wird: die Feminisierung von Berufsbezeichnungen und die damit einhergehende Sichtbarkeit der Frauen in der Sprache (vgl. Compernolle 2009: 35). Die mittlerweile sehr bekannte Geschichte des chirurgien verdeutlicht den Sinn der Sichtbarkeit der Frau noch mehr:

Un homme et son fils roulent, un soir d’automne, sur une route de campagne jonchée de feuilles mortes. Un violent orage éclate. La voiture dérape et s’écrase contre un arbre. Le père est tué sur le coup; le fils est emmené aux urgences de l’hôpital le plus proche. Le chirurgien entre dans le bloc opératoire, s’approche du blessé et s’exclame: «C’est mon fils, je ne peux pas l’opérer.» Comment est-ce possible? (Dister & Moreau 2009: 28)

Dass es sich beim chirurgien um die Mutter des Kindes handelt, ist einer der letzten Gedanken, der zu dieser Geschichte geäußert wird, während vorher die absurdesten Ideen verlautbart werden (vgl. Dister & Moreau 2009: 28). Die Tatsache, dass die im Maskulinum stehende Berufsbezeichnung derart verwirrend zu sein scheint, bestätigt Houdebine-Gravauds (1992) Erkenntnis, dass das Genus bei belebten Substantiven durchaus eine sexuelle Komponente besitzt, da 80% der von ihr Befragten eine im Maskulinum stehende Berufsbezeichnung mit einem Mann, der ebenjenen Beruf ausübt, assoziieren (vgl. Houdebine-Gravaud 1992). Dies geht einher mit Hellingers und Pauwels (2009: 660-661) Feststellung, dass maskuline Nomen signifikant mehr männliche Bilder evozieren. Bem und Bem (1973) stellten darüber hinaus fest, dass das jeweils andere Geschlecht von geschlechterspezifischen Stellenanzeigen ‚abgeschreckt‘ wird, selbst wenn die betroffene Person die geforderten Qualifikationen nachweisen kann. Stericker (1981) konnte zudem zeigen, dass sich Frauen lieber bewerben, wenn das generische Maskulinum oder maskuline Pronomen nicht verwendet werden. Damit ist die Frage nach Feminisierungspraxen gerade im Bereich der Stellenanzeigen relevant, bedenkt man doch, dass immer mehr Frauen arbeiten gehen und dementsprechend eine direkte Ansprache des weiblichen Geschlechts sinnvoll erscheint (vgl. Trudeau 1988: 79-80).

Diese Arbeit soll sich mit der Feminisierung von Berufsbezeichnungen in Stellenanzeigen im Internet beschäftigen und dabei der Frage nachgehen, inwieweit Frauen in frankophonen Stellenanzeigen im Internet angesprochen beziehungsweise explizit benannt werden. Dazu sollen in einem ersten Schritt die für die Analyse relevanten Aspekte und Termini bezüglich des Genus im Französischen definiert und beleuchtet werden. In einem weiteren Schritt wird sich mit der Feminisierung von Berufsbezeichnungen in Frankreich beschäftigt, wobei ein historischer Abriss gegeben wird, die Regeln des für Frankreich relevanten Dossiers Femme, j’écris ton nom (1999) angesprochen sowie Argumente für und gegen diese Praxis gesammelt werden. Im vierten Kapitel sollen, anknüpfend an die Studie Lipovskys (2014), die Stellenanzeigen von zwei Internetplattformen (monster.fr und leboncoin.fr) analysiert und interpretiert werden. Abschließend soll ein Fazit gezogen und eine Zusammenfassung in französischer Sprache verfasst werden.

[…]

5. Fazit

Ziel dieser Arbeit war es, sich mit der Feminisierung von Berufsbezeichnungen in Stellenanzeigen im Internet zu beschäftigen und dabei der Frage nachzugehen, inwieweit Frauen in frankophonen Inseraten explizit angesprochen beziehungsweise genannt werden. Dafür wurden in einem ersten Schritt relevante Aspekte wie die Genera des Französischen, die Genusmarkierung sowie –zuweisung oder das generische Maskulinum erläutert. Hierbei hat sich gezeigt, dass das Französische über zwei Genera verfügt, wobei mehr maskuline als feminine Substantive existieren (vgl. Schafroth 2003: 90). Das Genus wird am Nomen inhärent, am Determinierer, am Adjektiv und am Pronomen markiert – es herrscht Genuskongruenz. Wenngleich das Genus für unbelebte Objekte arbiträr ist, so zeigt sich gerade für belebte Nomen, dass das grammatische Geschlecht durchaus motiviert sein kann (vgl. Dister & Moreau 2009: 12) und dementsprechend das Genus im Kontext von Berufsbezeichnungen einen „valeur sexuée“ (Houdebine-Gravaud 1992: 156) haben kann. Auch die Dominanz der maskulinen Form bei der Angleichung von Adjektiven sowie das generische Maskulinum im Allgemeinen diskriminieren das feminine Genus und damit – im Falle belebter Nomen – das weibliche Geschlecht, indem letzteres unsichtbar gemacht wird. Das dritte Kapitel beschäftigte sich daraufhin mit der Feminisierung von Berufsbezeichnungen in Frankreich. Der historische Abriss hat ergeben, dass die feminine Form einer Berufsbezeichnung lange Zeit nur im Kontext einer Hilfstätigkeit gesehen wurde oder die bezeichnete Frau den Beruf nicht selbst ausübte, sondern nur die Ehefrau des Ausübenden war. Trotz allem existierten die Bezeichnungen im Femininum im 12. Jahrhundert (vgl. Jalkanen 2012: 20). Ab 1981 entstanden erste Tendenzen zur Feminisierung von Berufsbezeichnungen und 1999 kam ein entscheidendes Werk heraus, welches verdeutlicht, dass alle Formen problemlos feminisiert werden können – das Dossier Femme, j’écris ton nom… (Cerquiglini 1999). Vor, während und nach der Entstehung dieses Dossiers gab es heftige Diskussionen über das Thema, deren Argumente im weiteren Verlauf des Kapitels benannt wurden. So beruft sich vor allem die Académie française in ihrer ablehnenden Haltung zu dem Thema darauf, dass sie die einzig kompetente Institution sei, sprachliche Regeln zu erlassen (vgl. Dister & Moreau 2009: 40-41). Sie macht auf die Unmarkiertheit des Maskulinums und die daraus resultierende Unnotwendigkeit der expliziten Benennung der Frau aufmerksam (vgl. ebd.: 30-32). Darüber hinaus sei das Genus arbiträr, feminine Berufsbezeichnungen klängen oft abwertend oder unschön und haben nicht selten bereits eine andere Bedeutung (vgl. ebd.: 33-38). Die Befürworter*innen der Position fordern hingegen die Sichtbarkeit des weiblichen Geschlechts und sind der Meinung, dass „ce qui n’est pas nommé publiquement n’existe pas socialement“ (ebd.: 28). Darüber hinaus berufen sie sich auf die Ergebnisse des Dossiers Femme, j’écris ton nom… (1999). Im vierten Kapitel wurde die Untersuchung, die im Rahmen dieser Arbeit vollzogen wurde, beschrieben. Zunächst wurde auf die Studie Lipovskys (2014) hingewiesen, die diese Untersuchung für Stellenanzeigen in der Presse durchführte. Hierbei ergab sich, dass mehr als 50% der Anzeigen geschlechterspezifisch waren, gemischtgeschlechtliche Anzeigen machten einen Anteil von 11,9% aus, während geschlechterinklusive Anzeigen zu 37,8% auftraten (vgl. Lipovsky 2014: 370). Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wurden innerhalb einer Woche 400 Stellenanzeigen aus den Portalen monster.fr und leboncoin.fr gesammelt. Die Methodik Lipovskys (2014) wurde für die Untersuchung der Stellenanzeigen übernommen und die Anzeigen in geschlechterspezifische Anzeigen (maskulin oder feminin), gemischtgeschlechtliche Anzeigen sowie geschlechterinklusive Anzeigen kategorisiert. Es hat sich ergeben, dass 54,25% der Stellenanzeigen geschlechterspezifisch sind, 22% gemischtgeschlechtlich und 23,75% geschlechterinklusiv. Im Vergleich zur Zeitung sind im Internet weniger Berufsbezeichnungen geschlechterinklusiv, es werden mehr maskuline Berufsbezeichnungen verwendet, feminin-geschlechterspezifische Anzeigen finden sich vor allem bei weniger prestigeträchtigen Berufen und in ‚typisch weiblichen‘ Berufen und maskulin-geschlechterspezifische Anzeigen finden sich vor allem bei prestigeträchtigen und in ‚typisch männlichen‘ Berufen. Alles in allem zeigt die Untersuchung, dass Frauen in Stellenanzeigen noch immer unterrepräsentiert sind und dementsprechend nicht wirklich existieren, denn „ce qui n’est pas nommé publiquement n’existe pas socialement“ (Dister & Moreau 2009: 28).

6. Résumé en langue française

Le but de ce travail était d’analyser la féminisation des noms de métiers dans les offres d’emploi sur Internet et de répondre à la question de savoir comment les femmes y sont explicitement mentionnées. Dans la première partie, on a expliqué les aspects importants de l’analyse, tels que le genre en français, le marquage et l’assignation du genre ainsi que le masculin générique. Il s’est avéré qu’il y a deux genres en français, le masculin et le féminin, mais qu’il y a plus de mots masculins (cf. Schafroth 2003 : 90). Le genre est marqué par le nom lui-même, inhéremment, par le déterminateur, par l’adjectif ou par le pronom. Quoique le genre soit arbitraire pour les noms inhumains, il peut être motivé en ce qui concerne les substantifs humains (cf. Dister & Moreau 2009 : 12) de sorte que, dans le contexte des noms de métiers, le genre peut avoir une « valeur sexuée » (Houdebine-Gravaud 1992 : 156). La prédominance du genre masculin et l’usage du masculin générique en général discriminent le genre féminin et alors, dans le cas d’un nom humain, le sexe féminin en le rendant invisible dans les offres d’emploi, par exemple. Le troisième chapitre a abordé le thème de la féminisation des noms de métiers en France. L’abrégé historique a montré que les formes féminines d’un nom de métier n’étaient associées qu’avec un travail d’aide ou bien avec la femme d’un homme qui exerçait le métier. Malgré tout, les formes féminisées existaient déjà au XIIème siècle (cf. Jalkanen 2012 : 20). À partir de 1981, la féminisation des noms de métiers prenait forme et en 1999 la publication du dossier Femme, j’écris ton nom… (Cerquiglini 1999) a montré que toutes les formes peuvent facilement être féminisées. Avant, pendant et après la rédaction de ce dossier, il y avait beaucoup de discussions sur ce thème dont les arguments sont nommés dans les chapitres 3.3 et 3.4. L’Académie française, qui se prononce contre la féminisation des noms de métiers, est d’avis d’être la seule institution compétente d’établir des règles linguistiques (cf. Dister & Moreau 2009 : 40-41). Elle se réfère au genre masculin comme le genre non marqué et explicite que la dénomination de la femme ne sert à rien puisqu’elle est inclue dans le genre masculin non marqué (cf. ibid.: 30-32). En outre, le genre était arbitraire et les noms de métiers féminisés étaient souvent des homonymes, péjoratifs et pas euphoniques (cf. ibid.: 33-38). Les partisanes et partisans de la féminisation exigent, par contre, la visibilité du genre féminin et sont d’avis que « ce qui n’est pas nommé publiquement n’existe pas socialement » (ibid.: 28). De plus, ils et elles se réfèrent aux résultats du dossier Femme, j’écris ton nom… (1999). Dans le quatrième chapitre, l’enquête a été décrite. D’abord, les recherches de Lipovsky (2014) ont été mentionnées. Elle a enquêté sur la féminisation des noms de métiers dans les offres d’emploi de trois journaux français. Il s’est révélé que plus de 50% des annonces étaient formulées de manière spécifique (masculin ou féminin), 11,9% étaient formulées de manière mélangée (c’est-à-dire, le titre était formulé de manière spécifique et le texte de manière inclusive ou vice-versa) et 37,8% des offres d’emploi étaient formulées de manière inclusive (cf. Lipovsky 2014: 370). Dans le cadre de l’enquête sur les offres d’emploi sur Internet on a analysé 400 annonces de deux plateformes (monster.fr et leboncoin.fr). La méthodologie était la même que chez Lipovsky (2014) qui utilisait les catégories « formulé de manière spécifique », « formulé de manière mélangée » et « formulé de manière inclusive ». Il s’est avéré que 54,25% des offres d’emploi sont formulées de manière spécifique, 22% de manière mélangée et 23,75% de manière inclusive. En comparaison des journaux, il y a moins d’annonces qui sont formulées de manière inclusive. Les offres d’emplois qui sont formulées de manière spécifique (féminin) concernent surtout des métiers moins prestigieux et ‘typiquement féminins’, celles qui sont formulées de manière spécifique (masculin) concernent surtout des travaux plus prestigieux et ‘typiquement masculins’. Tout compte fait, l’enquête a montré que les femmes sont toujours sous-représentées dans les offres d’emploi et donc, n’existent pas vraiment au monde du travail puisque « ce qui n’est pas nommé publiquement n’existe pas socialement » (Dister & Moreau 2009: 28).

„Ab und an rattert ein Pferdefuhrwerk vorbei.“ – Moldova-Klischees in deutschen Medienberichten

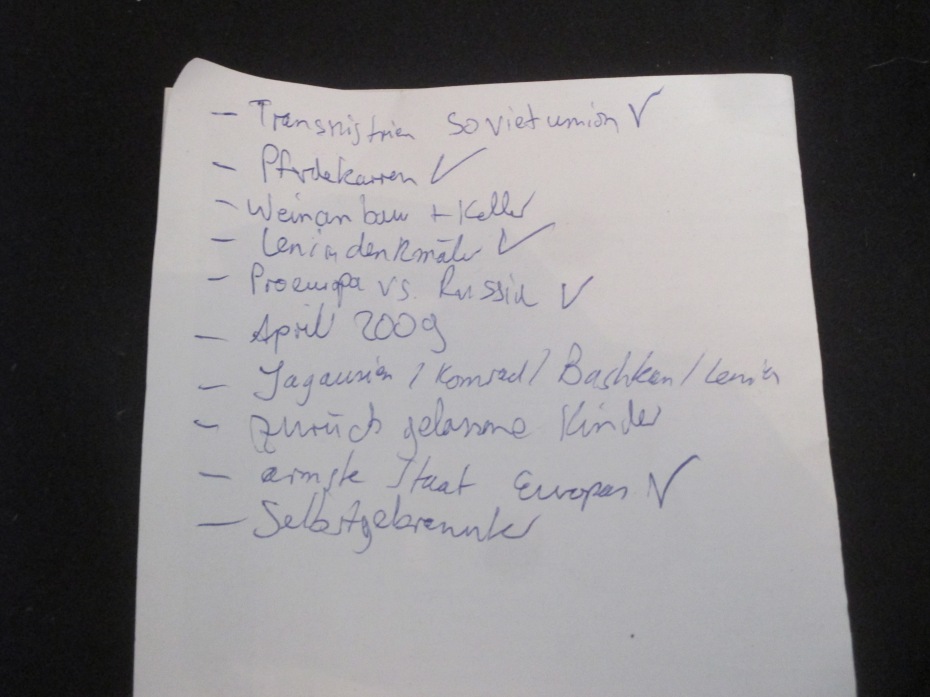

„Ich hab einen Podcast über Moldova gefunden. Sollen wir uns den anhören?“ fragte neulich abends Daniel. Ich antwortete skeptisch, dass ich es für unwahrscheinlich halte, dass darin irgendetwas gesagt würde, das für mich neu sei. Deutsche Medienberichte über die Republik Moldau, wie es in Diplomatendeutsch heißt, ähneln einander stets sehr – und reproduzieren die immer gleichen Klischees. „Ich kann dir zehn Stichworte sagen, die in jedem Fall drin vorkommen,“ tönte ich. „Ich höre,“ sagte er und hatte bereits Zettel und Stift in der Hand.

Ich nannte die folgenden Stichworte:

- „In Transnistrien besteht die Sowjetunion weiterhin.“ (Im schlimmsten Fall: in Transnistrien kann man heute noch sehen, wie es in der Sowjetunion war.) CHECK

- Pferdekarren CHECK

- Größter Weinkeller Europas

- Lenindenkmäler CHECK

- „Moldova ist zerrissen zwischen Europa und Russland.“ SUPERCHECK

- Irgendwas über den April 2009

- Irgendwas über Gagauzien und seine Hauptstadt Komrat und dass dort eine Leninstatue vor dem Parlament steht

- „Children left behind.“

- Ärmster Staat Europas CHECK

- Selbstgebrannter fast check

Meine Ausbeute im SWR2-Wissen Podcast von Maya Kristin Schönfelder vom 12.1.2016 war schließlich mit fünf Treffern mäßig. Zwar wurde aus Mileşti Mici berichtet, aber ohne zu erwähnen, dass hier der zweitgrößte Weinkeller Moldovas liegt. Am Selbstgebrannten schrabbte die Reportage mit „hausgemachtem Wein“ nur knapp vorbei und verkaufte den gleich auch als Tradition: „Bürgermeister xy empfängt Besucher nach Landessitte mit Wurstbroten, Bonbons und hausgemachtem Wein.“

Das „ärmste Land Europas“ wird genannt, jedoch als O-Ton der moldauischen Journalistin und Übersetzerin Mila, die dies gerade als Klischee benennt: „Moldau, das ärmste Land Europas, das Armenhaus Europas. Viele Leute erinnern sich an Korruption oder Prostitution, Menschenhandel. Die Leute erinnern sich nur an schlechte Sachen. Ich würde mir wünschen, dass die Leute mehr nach Moldau reisen und mehr über Moldau erzählen.“

Einen Extrapunkt bekomme ich aber dafür, dass der Pferdekarren, der obligatorisch in jeder Fernsehreportage über Moldova mindestens einmal durchs Bild fährt, selbst in einem Audio-Bericht untergebracht wurde: „Hinter buntlackierten Metallzäunen ducken sich einfache gemauerte Häuser und Karten aus Holz. Ab und an rattert ein Pferdefuhrwerk vorbei.“

Beim Hören schlug ich mir bei einigen Stichwörtern vor den Kopf, dass sie mir beim Aufsetzen der Liste durch die Lappen gegangen waren:

- Flaniermeile Bulevard Stefan cel Mare

- Nationalheld Stefan cel Mare

- Reisigbesen („Eine Putzkolonne schwingt konzentriert die Reisigbesen. Dabei ist kein Stückchen Papier auf der Straße zu sehen.“)

- Schokoladenfabrik Bucuria

- Obstgarten der Sowjetunion

- Bazar! – „Der Markt leuchtet bunt wie ein orientalischer Bazar.“ Eines meiner Lieblingsklischees nicht nur in Berichten über Moldova – östlich und südöstlich der deutschen Außengrenzen sind eben Märkte keine Märkte mehr, sondern Bazare und das Ambiente „orientalisch“. Was anscheinend auch heißt: üblicher Weise schmutzig. Jedoch: „die Verkaufstresen sind so sauber wie in der Schweiz.“

- Migration und Remittances („ein Viertel der Einwohner arbeitet im Ausland. Ohne die Transferleistungen ihrer Verwandten müssten die Menschen Hunger leiden.“)

- Oberklassewagen aus deutscher Produktion, die die Straßen in Chişinău verstopfen

- Hochburg der organisierten Kriminalität

- Vorbild Maidan (bzw. Ukraine-Parallelen im Allgemeinen)

- Rumänische Pässe („Rumänien verteilt aktuell Pässe an alle, deren Eltern oder Großeltern zwischen 1918und 1940 auf rumänischen Staatsgebiet gelebt haben.“ Pässen werden jedoch auch in Rumänien nicht verteilt, wie Luftballons bei einer Möbelhauseröffnung, sondern sie können beantragt werden.)

- Deutschsprachiger Stadtführer Andrei Smolenski in Tiraspol

- Und tatsächlich einmal: Schisinau (gemeint ist die Hauptstadt Chişinău, gesprochen Kischinäu. Und der populärste Einwand sei gleich widerlegt: „Schisinau“ ist nicht der deutsche Name von Chişinău, sondern schlichtweg Unkenntnis, die jeder*m Rumänisch-unbeleckten Kartoffel gern verziehen sei – aber von jemandem, der/die O-Töne für eine Radioreportage übersetzt, könnte doch erwartet werden, dass die Person sich zuvor informiert, wie die Hauptstadt ausgesprochen wird. Oder auch, wenn ich Flugzeugdestinationen für eine automatische Durchsage am zweitgrößten (?) Flughafen Europas einspreche. Die Lautsprecherdurchsagen in Frankfurt am Main rufen munter Passagiere für einen Flug nach Schisinau auf.)

Das erste Häkchen brachte schon der Titel des Podcasts „Die Republik Moldau – zerrissen zwischen Ost und West?“. Dieser Titel ist nicht nur bemerkenswert, weil er eines der gängigsten Medienbilder über die Republik Moldau reproduziert, sondern auch, weil der Podcast mit einem deutschen O-Ton der jungen moldauischen Übersetzerin und Journalistin Mila beginnt, die sagt: „Ich denke, dass Moldau eine gute geographische Lage hat, zwischen Osten und Westen. Man soll denken, das ist eine Stelle, von der man profitieren kann und nicht nur sagen, die Gesellschaft ist zerrissen.“ Aber die Sendung muss anscheinend dennoch – (zer)reißerisch – so genannt werden.

Und das Motiv der Zerrissenheit gibt dann auch die Marschroute für den 28-Minuten-Beitrag von Beginn an vor: „In der Mitte Europas leben etwa dreieinhalb Millionen Menschen in einer geteilten Heimat. Zwischen Rumänien und der Ukraine liegt die Republik Moldau, in Deutschland besser bekannt als Moldawien. Das Land existiert erst seit dem Zerfall der Sowjetunion und strebt in die EU. Seine abtrünnige Provinz Transnistrien jedoch wird von Russland politisch und wirtschaftlich gestützt.“

Schönfelder stellt an den Anfang ihres Beitrags die Frage „Wie lebt es sich an der Schnittstelle zwischen Ost und West?“ Dass diese vorhanden und für die moldauische Gesellschaft bestimmend ist, wird damit von Anfang an (voraus-)gesetzt und nicht hinterfragt. Sie wird im weiteren Verlauf beschrieben, aber nie als solche selbst bestimmt. Wie soll so eine Schnittstelle in der Wirklichkeit aussehen? Der moldauische Lebensalltag (und keineswegs nur derjenige in Transnistrien) ist geprägt von Verbindungen und Kontakten zur Russischen Föderation. Sie ist das häufigste Ziel der quantitativ bedeutenden moldauischen Migration – mehrere hunderttausend Moldauer*innen haben bereits in Moskau oder St. Petersburg gelebt und gearbeitet. Russische Medien werden in Moldova konsumiert und sind beliebt (nicht nur bei der russischsprachigen Bevölkerung!), Kinofilme werden (unter anderem) in russischer Sprache ausgestrahlt und ein Großteil der Moldauer*innen hat einen Account nicht (nur) bei Facebook, sondern beim russischen Pendant Odnoklassniki.

Dies ist eben nicht in erster Linie ein “Einfluss Russlands” oder eine Entscheidung gegen “den Westen”, sondern erst einmal Teil der moldauischen Gesellschaft.

Illustritert wird die Zerrissenheit in der Reportage durch griffige Gegensätze. „Elektronische Anzeigetafeln werden für Mobilfunktarife und CocaCola. Dahinter leuchten Hammer und Sichel von einem Plakat. Wahlwerbung der kommunistischen Partei.“ Coca-Cola ist eben nicht in erster Linie ein Symbol für den Westen, sondern ein Erfrischungsgetränk, Hammer und Sichel nicht in erster Linie ein Symbol für den Osten, sondern für den Kommunismus und als solches durchaus auch in westlichen Ländern zu finden. Und nicht nur gibt es beides in vermutlich den allermeisten Gesellschaften dieser Welt, sondern sogar Cola-trinkende Kommunist*innen (die deswegen nicht innerlich zerrissen sind). Aber die Klischee-geschulte Zuhörerin versteht: hier prallen Welten aufeinander.

Der „Westen“ als Hort qualitativ hochwertiger Produkte und entsprechend hoher Ansprüche seiner Bewohner*innen vs. Schlechtes gewohnte Ex-Sowjetbürger*innen: „Namen (der Pralinen aus der Bucuria-Fabrik), die seit Sowjetzeiten allen hier vertraut sind. Doch die Qualität überzeugt auch westliche Gaumen.“ Offenbar keine Selbstverständlichkeit.

Wenn der nationalistische (und im Mai 2017 wegen Korruptionsverdacht festgenommene) Bürgermeister Dorin Chirtoacă zitiert wird, der in die EU strebe, wird dies mit der „Befreiung vom russischen Joch“ gleichgesetzt (und in seiner rumänistischen Ideologie ist das auch durchaus so).

Zum Argumentieren und Beschreiben mit Gegensätzen gehört, dass EU („der Westen“ – der EU-Kommissar sei der wichtigste Vertreter des Westens in Moldova) und Russland inkompatibel sind – Freund*in-Feind*in-Schema, mit uns oder gegen uns, auch das versteht die Zuhörerin sofort – gute Beziehungen mit Russland und der EU gleichzeitig (oder mit keinem von beiden), das geht nicht.

Der Beitrag macht aber nicht das zum Thema – dass Interessenkonflikte zwischen EU-Ländern bzw. ihren Regierungen und der Regierung der Russischen Föderation dafür verantwortlich sind, dass ein kleines Land wie Moldova ständig zu einer definitiven und einseitigen Entscheidung genötigt werden soll, an der es selbst überhaupt kein Interesse haben kann, weil es Beziehungen in beide Richtungen hat und die auch braucht. Die Hörerin versteht: Moldova muss sich entscheiden! Die Frage ist nur, wies am Ende ausgeht…

Das Assoziierungsabkommen von Sommer 2014? Ein Punkt für die EU!

„Mit der östlichen Partnerschaft seit Mai 2009 soll Moldova näher an die EU geführt werden und ein bisschen weiter weg von Russland.“

Dass dieses Abkommen nicht zufällig auf dem Höhepunkt der Ukraine-Krise kurz nach der Annexion der Krim durch Russland im März 2014 unterzeichnet wurde, nachdem die Republik Moldova wie auch die Ukraine z.B. in Visumsfragen und Zollfragen jahrelang hingehalten wurden, wird nicht erwähnt.

Aber: „In einem Klima aus Misstrauen und Enttäuschung gewinnen pro-russische Parteien an Zuspruch.“ Punkt für Russland!