軍服 (ドイツ国防軍陸軍)

概要[編集]

古今東西様々なミリタリールックがあるが、その中でも人気が高いのが第二次世界大戦時のドイツの軍服であるとされる[1]。それはドイツ人の「制服信仰」と卓越した職人技が組み合わさって生み出され、優れた機能美があると評価される[2][3]。

その第二次大戦ドイツ軍服の中でも雛型ともいうべきものがドイツ国防軍陸軍の軍服である。ドイツ軍服の魅力の一つでもあるが、ドイツ軍服は非常にバラエティーに富んでいることで知られている[1]。陸軍一つとってもその種類は非常に多い。灼熱の砂漠から極寒の地まで広大な領域の戦場で戦うことを余儀なくされたドイツ軍は、地形にあった軍服を次々と作らねばならなかった。通常野戦服を基本にして様々な軍服・軍帽・徽章・防寒着などが作られた。戦車・装甲車搭乗員(以下戦車兵)や突撃砲兵などは通常野戦服から大きく離れた独自の軍服を持った。

本稿ではまず様々な兵科や戦場で幅広く使用された通常の野戦服・軍帽・徽章・勲章・装備などについて解説し、その後特定の兵科・戦場・場合においてのみ使用された物を解説する。

ドイツ軍では下士官・兵士は支給された軍服を着用し、将校は規定に沿った軍服を自分で仕立てるのが普通であった。そのために将校は被服手当を受けていた[4][注釈 1]。

通常の野戦服[編集]

支給野戦服[編集]

(ストックホルム陸軍博物館の展示物)

1933年にナチ党政権が誕生すると新しい野戦服 (Feldbluse) が検討され、いくつかの改良を経たのち、1935年9月5日にM36野戦服[注釈 2]が制定された[7][8][9]。

野戦灰色(フェルトグラウ、フィールドグレー)を基調としたレーヨンが5%混ざったウール製の軍服であり、襟と肩章の部分だけ暗緑色の上質なラシャ製だった[8][10]。襟は閉じても開襟でもよかった[11]。後述の襟なしシャツと併用する都合上、上衣の襟の内側には汚損防止用のカラーを取り付けることができた。前ボタンは5つ、波型のふた付きプリーツポケットが両胸・両裾に合計4つ付いており、右胸ポケットの上部には鷲章が付いていた[8][12]。腰回りの左右前後、計四ヵ所には、上下に三個連なった小穴があり、後述の装備ベルトを支えるための金属製フックを設けた。このフックは上衣内側の肩から布ベルトでサスペンダーのように吊るし、高さを調節したフックの先端を三個の小穴のうち一個を通して外部へ出すようになっていた。上衣背面の裾にはセンターベントが設けられている。

ズボンははじめストーングレー色で上着と少し色が異なっていたが、後にこのズボンは廃止され上衣と同じ野戦灰色に統一された[13]。ズボンには左右にふたのない切り込みポケット、さらに臀部の右部分に大きいポケットが付いていた[8][14]。また前部右側には懐中時計用の小さなポケット(フォブ・ポケット)が付いていた。ズボンのウエスト部分の後ろ側にはバックル付きの布バンドがついており、これでズボンを締めた[8][12]。またサスペンダー(ズボン吊り)が用いられ、それを止めるためのボタンがウエスト部分に付いている[8]。初期のズボンは後のズボンに見られるような裾の絞りはなく、正式なブーツや靴に合わせられていた[8][14]。

(野戦服の配色の変遷)

色 年代

1936年頃

1938年頃

1940年頃

1944年頃

1945年頃

戦争が長期化するにつれて野戦服の生産工程の簡略化がすすめられ、1940年には襟と肩章が服と同じ野戦灰色の野戦服が作られるようになった。これをM40野戦服と呼ぶことがある[15]。合成繊維の比率も20%程度に増加したため、ウールの品質に低下が見られる[16]。

さらに1943年にはポケットのプリーツが廃止され、またポケットのふたが波型ではなく直角になった野戦服の製造が開始された[8][17]。これをM43野戦服と呼ぶこともある[18]。ボタンは一つ増えて6個になっている[18][19]。襟は閉じても開襟でもよいが、1943年に襟付きシャツが制定されたので開けることが多くなった。この襟付きシャツはそれ以前のシャツに代わって導入された物で、かぶって着るシャツであり、袖は長いが袖口をボタンで絞り込めるようになっていた[20]。夏場などはこのシャツに肩章を取り付けて過ごす場合も多かったという[20]。省力化が進むと、腰回りのベルトフックも廃止されるようになった。

戦況の悪化でウール不足が深刻化し、1943年から1944年頃になると再生ウールが多く使用されるようになり、レーヨンの混紡率も高くなり、保温機能が悪化した[8][17]。素材の変化でM43野戦服の頃から野戦灰色というよりグレーブラウンに似た色になっていった[8][21]。

1944年には更なる生産工程の簡略化のためM44野戦服が登場した。これはもはやドイツ軍というより英軍の野戦服「バトルドレス」に似た形状であり、丈が短く下ポケットが廃止され、襟も開襟で着るのが普通になった[22][23]。バトルドレスとは異なり、裾をしぼるストラップは付属しない。またこれまで下士官は襟廻りにトレッセという縁取りを入れて兵と区別されていたのだが、M44ではそれが廃止され、兵卒か下士官かの違いは肩章のみで判別するようになった[23]。前ボタンはM43の6つが維持された[24]。腰回りのベルトフックを備えた場合には、かつての四か所から左右両脇の二か所に減り、フックを通す小穴も一個のみで高さ調整ができなくなった。服の素材もますます劣悪となり、スパンレーヨンにわずかに再生ウールが入っているだけになり、その色はますますグレーブラウンになっていき、この色は「フェルトグラウ 44」と呼ばれた[22][25]。

-

M36野戦服。ズボンが上衣と同色のフェルトグラウ。ベルトフックは未装着のため、ベルトが腰回りから臀部へとずり落ちている。

(ドネツィク博物館の展示物) -

下士官のM36野戦服。襟のトレッセ(白い縁取りの線)は下士官を示す。右肩には射撃優等者用飾緒が取り付けられている。

(ブリュッセル王立軍事博物館所蔵) -

M40野戦服

-

奥の兵士がM36野戦服、手前の兵士がM40野戦服を着ている(1941年ポーランド)

-

劣化したウール生地の補強のため前ボタンが6つとなったM41野戦服(1942年ノルウェー)

-

M43野戦服、左右の腰にベルトフック用の小穴が明瞭に写っている

-

M43野戦服、山岳部隊の工兵を再現した展示

-

M44野戦服、丈が短い(1944年ワルシャワ蜂起鎮圧戦)

-

左端と左から3人目がM44野戦服(2008年ワルシャワ蜂起再現イベント)

将校の野戦服[編集]

将校は支給品のM36野戦服のような制服を洋服屋で自ら仕立てて着用するのが基本であった。M36と規格の上で違う点としては袖の部分に折りカフスが付いていること、襟が高いこと、襟章のドッペルリッツェンがより精巧な事、ベルトを止めるホックが付いていなかったことなどがある[4][26]。折りカフスは命令書などを挟むのに使われていたという[26]。素材は一般に支給軍服より良い物が使われていることが多く、ドスキンというラシャ地で作る者が多かった[4]。しかし動きやすさや消耗を避けるために、野戦では将校も折りカフスのない支給品の野戦服を着用するのが一般的で、オーダーメイド野戦服は後方勤務の場合に使用されることが多かった[6]。

将校は下衣として野戦灰色のシャツと黒いネクタイを用いていたが、当初将校は襟を閉じるように規定されていたためネクタイは見えなかった。しかし1943年にネクタイが見えるように開襟で着用することが許可された(とはいっても開襟にする者はほとんどいなかったようである)[4][6]。

ズボンは当初乗馬ズボンの着用が多かったが、後にストレートのズボンが多くなった。参謀将校は将官と同様にズボン(乗馬ズボン・ストレートズボン問わず)の側面部分に赤い棒線2本の側章の記入が許されていた。これは参謀将校は将官に準ずる扱いを受けていた事を意味している[27]。

将校の軍服はオーダーメイドであるから変化は少ないはずだが、やはり戦況悪化の影響を受けた。たとえばズボンは大戦前期には乗馬ズボンと乗馬ブーツを併用していることが多かったが、1944年12月には前線以外ではストレートズボンと編上靴というスタイルが許された[28]。将校は皮手袋の着用が規定されていたが、それもやがて廃止された[28]。また下衣が野戦灰色のシャツに黒ネクタイであれば開襟が許可されていたが、フェルトグラウのシャツが入手困難になってきたため1944年には異なる色のシャツでもネクタイとの併用によって開襟着用が許可されるようになった[4][28]。

-

将校の野戦服(中尉。アーキバス戦争博物館)

-

将校の野戦服(中尉。アーキバス戦争博物館)

-

将校の野戦服(軍医中尉、2013年大西洋の壁戸外博物館)

-

ドイツ軍将校たち、向かって左端の人物の腰には、飾りボタンを兼ねたベルト保持フックが写っている(1943年ロシア)

-

ドイツ軍将校野戦服の背面(1942年フランス。絵を描くドイツ軍将校)

-

ネクタイを出す開襟着用の将校、後述の野戦帽(クラッシュキャップ)をかぶっている(1944年5月ウクライナ)

-

電話で連絡をとる野戦将校の大佐。一般兵用のM36野戦服を着用しており(袖口に注意)、襟章もまた兵卒用のものを用いている(1944年1月東部戦線)

将官の野戦服[編集]

将校の中でも将官はとりわけ高級感漂う軍服を仕立てた[29]。

また規格の上でも大佐以下の将校とは明確な違いがあった。将官は赤の台布に金のアラベスク模様が描かれたラーリシュ・シュティッケライという襟章を着用し、右胸鷲章や服のボタンなどが金色になっていた[29][30]。将官のかぶる軍帽のパイピングや顎紐やボタンや刺繍帽章も金色であった[31]。制帽の金属の帽章類ははじめ大佐以下と同じ銀色だったが、これも1942年11月16日以降には金に変更された[32]。

ズボンは基本的に乗馬ズボンを用い、約3センチの赤い側章が2本記入されていた(ランパッセン)[27][29][31]。

将官ともなると勤務が長期間に及ぶため、ヴァイマル共和政時代のヴァイマル共和国軍の軍服に国防軍の徽章を用いた軍服を着用する者が多かった。国軍時代の軍服やオーストリア併合後にドイツ軍に吸収された旧オーストリア軍の軍服について国防軍は着用を禁止していなかったためである[29]。国軍時代の野戦服は前ボタンが8個ついており、腰のポケットが切り込みになっているため外見からして判別が付く[29]。

-

将官の野戦服

(1938年フリードリヒ・オルブリヒト少将) -

国軍時代の将官野戦服を着るヴィルヘルム・カイテル元帥(中央)。ボタンが8つで腰ポケットは切り込みポケット(1941年ベルリン日本大使館のレセプション)

シャツ[編集]

野戦服の上衣の下に着る下着は、1933年5月採用のレーヨン混紡の綿ニット素材で製造される生成り色のシャツだった。シャツに襟はないのでカラーの使用が必要だった。布で補強された前立てを合成樹脂ないし紙製のボタン4つで留めた。熱帯地で上衣を脱ぐ際に生成り色シャツは目立つため、後にグリーンに染められるようになった。1941年には襟付きでレーヨンの混紡率が高めな灰緑色のシャツが登場した。夏にはこのシャツだけで過ごすことが認められていた。1943年にはM43シャツが登場。これは胸にプリーツ付きのポケットが付き、肩章を付けることができた。合成繊維の含有率はより高くなり、色はよりグレーに近かった[16]。

-

下着の襟無しシャツ。ズボンはサスペンダーで留める(2017年ベルフォールでの歴史再現イベント)

-

左端以外の三人の兵士がシャツだけで過ごしている(1940年ノルウェー)

正装[編集]

礼服[編集]

礼服(Waffenrock)は式典などの公式行事や外出着として着用する軍服である[33]。国軍時代から礼服は存在していたが、1935年6月29日に陸軍総司令部はドイツ国防軍用の礼服を生産することを認可した。将校は出来る限り早く新礼服を仕立てるべきとされ、また下士官は1935年中、兵士は1936年中に支給されることとなった[34]。ただし国軍時代の旧礼服も着潰すまで着用することが認められていた[34]。

旧礼服との違いとしてはポケットが外されたこと、袖のカフスに粉飾が施されたこと、背部にひれ状の粉飾が付けられたことがある[34]。旧礼服と同じ特徴としては前ボタンが8個であること、襟章のドッペルリッツェンが通常の野戦服より派手で台布も兵科色になっていること、前立てや襟の縁取りなどに幅2ミリの兵科色のパイピングが付いていることがある[34][35]。礼服のデザインは基本的に将校も下士官・兵士も同じだが、下士官・兵士用は銃剣をベルトからつるすことがあるため、ウェストの部分の後部左側にホックが付いており[34]、また下士官の場合は襟とカフスに銀モールの白い縁取り(トレッセ)が付いている[36]。礼服の上着は野戦服と同じ野戦灰色であったが、ズボンは暗いグレー色で兵科を示す縦線が側面部分に入っていた。ただ将校の場合は乗馬ズボンをはく場合もあった[37]。

礼服着用の際の将校は飾緒を右肩に着用した。また下士官兵士であっても「射撃優等用飾緒」を授与されている者はそれを着用することができた[37]。「射撃優等用飾緒」は12等級存在し、バッジの違いや「ドングリ」の数で等級が分かるようになっていた[37]。さらに軍楽隊である場合には肩飾りシュヴァルベンネスター(Schwalbennester)を付ける[34]。また、帯刀は将校のみだが[37]、騎兵下士官はサーベルを佩いていた[38]。

1940年2月に戦時中限定の軍服規定として礼服は停止され、代わりに通常の野戦服が礼服としても使用できるようになり、この際に帯刀できるようになった。ただし飾緒や礼装ベルトなどの着用は禁じられていた[37]。

-

砲兵科の少佐の将校用礼服(右)。左は国家労働奉仕団の礼服。

-

通信兵科の曹長の礼服(左)。襟とカフスにトレッセ、肩に射撃優等用飾緒を付け、将校用のベルトを締める。

-

将校用軍刀の柄と刀緒。

-

将校用礼服。礼服には通常の野戦服には佩用しない勲章も全て佩用する(アルフレート・フォン・ランドウ大佐)。

-

下士官用の礼服。襟とカフスにトレッセ、肩に射撃優等用飾緒を付け、サーベルを帯刀した下士官用礼服のオットー・グロネンベルク騎兵曹長。

-

左のヘルマン・フォン・オッペルン=ブロニコフスキー騎兵大尉が国軍時代の礼服を着ている。ちなみに右はデンマーク軍人(1936年)。

準礼服[編集]

将校のみ礼服と野戦服の間の準礼服のような軍服も仕立てた。これは1937年7月にオプションの服として採用された[39]。

基本的には野戦服と同じだが、礼服と同様に派手なドッペルリッツェンが兵科色の台布に貼り付けてあり、また前立てや襟の縁取りなどに幅2ミリの兵科色のパイピングが付いていた[40]。準礼服の場合も将校は軍刀を帯刀する[37]。

-

第18歩兵連隊名誉連隊長(連隊長=大佐)として襟章をドッペルリッツェンにして準礼服を着ているゲルト・フォン・ルントシュテット元帥(1942年)

夏季準礼服[編集]

将校のみ更に夏用の白い軍服も仕立てた。この白軍服は1937年7月9日に制定された準礼装的な軍服である。4月1日から9月30日までの期間に着用することができ、将校クラブの集会や気軽なパーティーの礼装、外出着などとして着用された。襟章がなく、ボタンや右胸の金属の鷲章も着脱式になっている。夏の制服ということで洗濯が多いと想定され、洗濯が楽なようにとのコンセプトで作られている[37]。

-

夏季準礼服

-

夏季準礼服(1943年ハインリヒ・キッテル少将)

-

夏季準礼服

-

夏季準礼服の右胸鷲章は通常金属製だが、この写真の物は縫い付けた布製。将校はオーダーメイドなので多少差異がある(1944年7月オットー・カリウス中尉)

外套[編集]

外套[編集]

ドイツ軍の基本的な防寒具はマント(Mantel、外套)である。将校と下士官・兵士でデザイン上の大きな違いはない。素材や細部に個人差が見られる程度である[41]。

外套の前ボタンは6個のボタンがダブルになっている[42]。背中の腰部分には2個のボタンで止めるハーフベルトが付いており、そこからプリーツ(のちセンターベント)が下に伸びていた[43]。ハーフベルトの上には二か所に小スリットがあり、コートの中に着た野戦服上衣のベルトフックを外へ出すことができた。コートには襟章は付けず、肩章と袖章のみを付けた[41][44]。素材はウールであることが多かった[42]。

1934年制定の支給外套は襟の部分だけ暗緑色だったが、野戦服と同様に1940年からコート全体が野戦灰色で統一された[42][45][46]。1942年に新しい支給外套が採用されたが、これは1941年から1942年にかけてのロシアでの厳寒の経験を踏まえて襟を大きくし、顔の下半分を隠せるようにしていた[46]。また両脇にスリット・ポケットが加えられていた[43][47]。また動きやすいように背中のプリーツがセンターベント(切り込み)になり、必要ならボタンで留める仕様となった[46]。

大佐以下は襟を閉じてコートを着用するが、将官は開襟で外套を着用した。陸軍将官の外套の下襟の内側はブライトレッド色であり、それを外部に見せつけるように開襟した[32][48]。

-

襟が暗緑色の外套

-

襟が野戦灰色の外套、後方の二名と左端の一名は襟が大きい方式(2010年コウォブジェクの戦い再現イベント)

-

外套側面、ハーフベルトと左腰のベルトフックが写っている(1943年ロシア)

-

外套背部(1939年ワルシャワ)

-

将官用外套は下襟の赤色の内側を見せるように開襟で着用する

-

将官用外套(1943年エーベルハルト・キンツェル中将)

-

両脇腹にスリット・ポケットが入った43年型外套を纏うフリッツ・バイエルライン中将(1944年)

革製外套[編集]

将校の中には革や毛皮のコートを独自にオーダーメイドして着用する者も多かった[32][49]。この場合でも将官は開襟、大佐以下は襟を閉じて着用する原則は同じである。ただし正規の外套と異なり、将官の場合であっても下襟の裏側を赤くすることはなかった。

-

革製外套着用のヴァルター・フォン・ブラウヒッチュ上級大将とアドルフ・ヒトラー総統

-

革製外套着用のギュンター・フォン・クルーゲ元帥(1944年北フランス)

-

エルヴィン・ロンメル元帥は革製外套、ゲルト・フォン・ルントシュテット元帥は将官外套、カメラ目線の将校は襟の色が野戦灰色の外套(1944年北フランス)

-

襟が毛皮になっている外套を着ている将校(1941年11月ロシア)

-

毛皮外套を着用するヒアツィント・シュトラハヴィッツ伯爵少将(1944年ロシア)

オートバイ兵外套[編集]

オートバイ兵コート (Kradschutzmantel) はオートバイ兵が着用する外套である。ゴム引き布の外套になっており、裾を足の周りに巻きつけることができ、オートバイにまたがりやすくなっている[50]。襟はストラップとボタンで立てることができる[51]。熱帯地方のオートバイ兵外套の素材はゴム引き布ではなくコットンが使われた[50]。

-

オートバイ兵コート(2008年ワルシャワ蜂起再現イベント)

-

オートバイ兵コート(2008年ワルシャワ蜂起再現イベント)

-

オートバイ兵コートの背部(2008年ワルシャワ蜂起再現イベント)

-

オートバイ兵コート(ノルマンディー上陸作戦の再現イベント)

軍帽[編集]

制帽[編集]

ドイツ国防軍陸軍の正式な軍帽が制帽 (Schirmmütze) である。制帽には顎紐、鷲章、円形章(コカルデ)が付いており、円形章の周りを柏葉が取り囲んでいるデザインになっている[52]。大佐以下は帽子のトップ周りとバンド(円形章が入っている帯の部分)の上下に兵科色のパイピングが入っているが[52]、将官は金色であった[48]。顎紐は将官が金、大佐以下の将校が銀、下士官兵士は黒い革であった[53]。鷲章と円形章ははじめ全階級で銀色だったが、将官のみ1942年11月16日以降に金色になっている[54]。

戦前は兵士から将校までパレードや外出の場合にはこの制帽を用いるのが基本であった。しかし戦時中には制帽の着用は基本的には将校のみであり、野戦で下士官、まして兵士が制帽をかぶるのはまれであったという[55][56]。

将校はオーダーメイドなので将校制帽にも個人差が見られる。軍の規格に沿っていないクラッシュキャップ風になっている制帽も数多く存在した(顎紐がなかったもの、通常の形状よりトップがやや潰れているもの、鷲章・円形章・柏葉章などが金属ではなく刺繍されていたもの)[57]。正規のトップの高い制帽は「ザッテルフォルム(Sattelform)」と呼ばれていた[58]。

クラッシュキャップ[編集]

将校が制帽の代わりに用いた戦闘用の略帽である。「クラッシュキャップ」(Crusher cap)は俗称であり、正式名称は「野戦帽」(Feldmütze)である。後に支給を廃されたので「旧式野戦帽」(Feldmütze älterer Art)と名付けられた。制帽に似た形状だが、中に形状を保つワイヤーが入っておらず、柔らかい。また顎紐がなく、顎紐を留めるためのボタンもない。鷲章・円形章・柏葉章も金属ではなく刺繍だった。兵科色がトップ周りとバンド部に入っているのは制帽と同じである[59][60]。

1934年に制定されるも1938年に支給が廃止された。しかし持ち運びに便利であることから、前線では下士官以上の者がオーダーメイドしてよく使用していた[59]。

-

クラッシュキャップ(2008年ワルシャワ蜂起再現イベント)

-

クラッシュキャップを被る中尉(1943年ロシア)

略帽[編集]

全ドイツ軍人が制帽の代わりに用いた戦闘用の折り返し型の略帽である。このような折り返し帽はドイツに限らず他国にも多く見られる[61]。正式名称はクラッシュキャップと同じく「野戦帽」(Feldmütze)であった。逆さにすると船のような形なので「小船」(Schiffchen)という愛称があった。日本では一般に略帽と呼ばれている[62]。野戦服に使われていたのと同じウールとセルロース繊維混紡の布地で作られていた[63]。

略帽には下士官・兵士用の1934年型と将校用の1938年型があった。将校用のは旧野戦帽(上記のクラッシュキャップ)に代わる物としての導入である。略帽の基本的なデザインは下士官兵士用も将校用も同じだが、将校用は頭部にアルミ糸で縁取りが付けられており、よりスマートなデザインだった。帽子正面にはクラウン部分に鷲章、折り返し部分に円形章がついており、円形章を逆Vの字で囲むように兵科色のパイピングが二本入っている[64](この逆Vの字のパイピングはスータッシェと呼ばれた[63])。両側面には通気孔のハトメがあった。シュタールヘルムの下に略帽を被って更に頭部を守り、被り心地がよくなるよう考えられていた[63]。

1942年には略帽の形状が改良された。最大の違いは折り返し部分が前面で2個のボタンによって留められ、寒い時には折り返し部分を降ろして耳などを保護できるようになった点である[56][65]。ボタンの部分にあった円形章はクラウン部分に移され、逆Vの字のパイピングは廃止された[64][65]。しかしこの廃止の通達はしばしば無視された[63]。

さらに1943年にはそれにバイザーを付けた規格帽が登場して取って代わられることとなった[61]。

-

兵士用略帽の前面(2017年の再現イベント)

-

兵士用略帽の側面(2008年ワルシャワ蜂起再現イベント)

-

略帽を被る兵士と将校(1940年8月フランス)

-

一番左の参謀将校が将校用略帽を被っている(1941年8月ロシア)

-

折り返し部分を降ろした場合。耳がほぼ覆われるようになっており、防寒用として一定の機能を果たす事が分かる(1944年1月ロシア)

規格帽[編集]

大戦後期、恐らくシュタールヘルムに次いでドイツ兵に多く用いられていたのがこの統一規格野戦帽(Einheitsfeldmütze)である[25][61]。異なる規格の陸軍、空軍、SSの略帽を統一する形で1943年6月11日に制定された[66]。日本では規格帽と呼ばれることが多い。1943年に制定されたためM43帽とも呼ばれる[67]。1943年以降上記の略帽に取って代わった山岳帽型の野戦帽である。

山岳部隊が使用した山岳帽や北アフリカで使用されたバイザー付き略帽が兵たちから非常に好評だったため、この型の帽子を全軍に支給するために1942年型略帽にバイザーを付ける形で開発された[25]。山岳帽や1942年型略帽と同様に折り返し部分の前部に2個のボタンがついており、これを外して折り返しを垂れ下げることで耳を寒さから保護することができた[61][64][68]。

布地はセルロース繊維が70%から90%の割合で入った混紡である。鷲章と国家色の帽章は灰緑色の台布の上にグレーの人絹糸で刺繍されていた。ボタンは無塗装か艶消しの灰緑色の石目柄のアルミニウム製のほか、合成樹脂やガラス、ベークライト、紙、木のボタンが使われることもあった。鍔の芯は多くはボール紙か合成素材だったので、濡れたり、畳んでポケットにしまう時などに曲がったり、折れたりすることがあった[69]。

-

規格帽(ロフォーテン戦争記念博物館

-

規格帽(2008年シェチヒ。タデウシュ・ザヴァツキの死の再現イベント))、正面のバックルと右腰の弾薬盒との間に、弾帯を支える上衣右腰のフックが見える

-

規格帽をかぶる将校と下士官(1943年6月ロシア)

-

規格帽をかぶる下士官と兵士(1943年6月ロシア)

シュタールヘルム(鉄兜)[編集]

ドイツ軍人を象徴する防具がこの鉄兜、シュタールヘルム(Stahlhelm)である。国防軍は1935年6月25日にM35シュタールヘルムを制定した。それまでに使われていた第一次世界大戦時のM16やM18よりも軽量化されてデザイン的にも洗練された[70]。もっとも西方電撃戦ぐらいまでの頃には一次大戦時のシュタールヘルムが依然として用いられていたという[45]。

シュタールヘルムは国防軍、SS、警察で共通であり、貼り付けるデカールのみが異なった。国防軍のシュタールヘルムのデカールは右側にドイツ帝国以来の「黒白赤(シュヴァルツ=ヴァイス=ロート)」の国家色、左側には鷲章が貼り付けられていたが、迷彩効果を優先する為、国家色デカールは1940年3月21日、鷲章は1943年8月23日に廃止命令が出された[70]。

1935年型は空気穴がヘルメット本体と別パーツになっているが、40年型以降は一体化されてプレス加工になった。また材質がモリブデン鋼からマンガン・シリコン鋼に変更された[45]。ついで1942年7月6日には更なる工程の簡素化が行われ、これまでヘルメットの縁が中に折り曲げられていたのが、縁を少しだけ外側にそらすだけの1942年型が生産された[45]。3つのシュタールヘルムの違いについては ここ が詳しい。

1942年以降にはカムフラージュ用の編み目状の紐やワイヤーが支給され、シュタールヘルムに結び付ける兵士が増えた。紐はそれ自体がカモフラージュ用として支給されていた[71]。一方ワイヤーはそれに草や葉などを指すために取り付けていた[72]。これらが導入される以前はパン袋のストラップをシュタールヘルムに取り付けそこに草や葉などを差し込んでいた[73]。

また1942年から1943年にかけて陸軍はシュタールヘルム用の迷彩カバーを採用し、以降迷彩カバーを付けたシュタールヘルムもみられるようになる[74]。

-

陸軍のシュタールヘルムに貼り付けるデカール。左側に鷲章、右側に国家色のデカールを付ける

-

シュタールヘルムをかぶって宣誓式に臨む兵士たち(1940年ポーゼン)

-

シュタールヘルムをかぶる通信兵たち(1941年ポーランド)

-

1944年、グロースドイッチュラント師団に入営して、シュタールヘルムを支給される志願兵たち

-

紐を付けたシュタールヘルム(左)と迷彩カバーのシュタールヘルム(右)(2008年ワルシャワ蜂起再現イベント)

-

迷彩カバーを付けたシュタールヘルムを被る兵士たち(1942年ロシア)

-

奥のドイツ兵役二人は紐を結び付けたシュタールヘルム、手前のドイツ兵役はワイヤーに葉っぱを取り付けたシュタールヘルムを付けている(2008年ワルシャワ蜂起再現イベント)

-

前から順にワイヤー、パン袋のストラップ、迷彩カバーを付けたシュタールヘルム。そして最後に何も付けていないシュタールヘルム(2009年ワルシャワ蜂起再現イベント)

-

シュタールヘルムの内装。革製のハンモック形状となっている。

履き物[編集]

行軍ブーツ[編集]

ドイツ軍は当初全兵に黒革のブーツを支給しており、それがシュタールヘルムと並んでドイツ軍の特徴であった[75]。ドイツの軍用ブーツはプロイセン軍が1866年に採用したものが端緒であり、靴底には野外での滑り止め用に鉄製の金具が打たれていた。公的には「マルシュシュティーフェル(行軍ブーツ)」(Marschstiefel)と呼称されたが、俗に「クノーベルベッヒャー(サイコロ壺)」(Knobelbecher)とも呼ばれた[76]。

行軍ブーツは上等な黒染の牛革で製造されたジャックブーツで、ふくらはぎの部分の丈は35センチから41センチだった。1939年11月9日の通達で35センチから29センチに短縮された。この規定が実際に効力を持ったのは1940年春からである[77]。革の節約のために短めにされたものだった[75]。

二重の靴底に35個から45個のスパイク(鋲)で補強されている[76]。しかしこの金属のスパイクは熱伝導性が高いため、冬季の東部戦線のような寒冷地では兵士たちの足を凍えさせ、凍傷の原因になったとされる[75]。

規定では兵士は平時には1年半ごとに2足のブーツが支給された。1941年7月以降はブーツは歩兵、オートバイ兵、自転車兵、工兵などのみに支給された[77]。

将校用は兵士・下士官用よりも高級な仕上げになっている[75]。

1933年にゲートルブーツ(Schnallenstiefel)と呼ばれる靴紐や3つのバックル付きベルトがあるブーツが導入されたが、これはコストが高い上に色々と問題が多かったので、1935年には行軍ブーツに戻された[78]。しかしゲートルブーツも戦時中、訓練などにおいて使用されていた[79]。

-

ドイツ軍のブーツ一覧。左からジャックブーツを履いた装甲擲弾兵、ジャックブーツ、ゲートルブーツ、編上靴(半長靴)、乗馬ブーツ、乗馬ブーツを履いた騎兵

-

ジャックブーツ

-

ジャックブーツ

-

3つのベルトが特徴的なゲートルブーツ(1935年ポツダム。第9歩兵連隊)

-

ゲートルブーツを試す新兵(1935年10月ベルリン)

-

ブーツの裏側

編上靴とゲートル[編集]

1937年3月に制定されたくるぶし丈の編上靴(半長靴)である。丈は様々だが、通常は14センチから16センチの間である。靴裏のスパイクは通常は打たれていなかったが、打たれているものもある。茶革のままの物も黒塗りされた物もある。この編上靴はもともと兵営用であり作業や教練に使われ、1941年中期まで戦場で使用されることはなかった[80]。しかし1942年頃からブーツの不足が始まり、他国と同じ編上靴にゲートルを巻くスタイルが一般的になっていった[22]。1944年には山岳靴のように上端の内側にフェルトが張り付けられ履き心地をよくし、つま先や踵部分を補強しているM44編上靴が登場した[81]。

ゲートル(Gamaschen)はオリーブグリーンのキャンバス製だった[24]。ドイツの戦況悪化につれて兵士のゲートル・編上靴率があがっていったので「退却ゲートル」などと呼ばれたという[21]。

-

編上靴とゲートル

装備品[編集]

ドイツ兵が携帯する様々な装備品はベルトとY字型サスペンダーに連結して留めた[82]。

ベルト[編集]

ベルトは将校か下士官兵士で大きく分かれる。下士官兵士は長方形バックルの付いた黒いベルト、将校はオープン・フレームのバックルの茶色ベルトを用いることが多かった。将校の茶色ベルトはサイズ調整用の穴が2列に開けられている。対して下士官兵士のベルトはベルトの一端にバックルに引っ掛けるフックが付いていた[83]。

下士官兵士用のベルトのバックルにはプロイセン時代からの格言「神は我らと共に (Gott mit uns)」という文字が鷲の周りを取り囲むように刻まれている。一方将校にも礼装用やアフリカ軍団使用のベルトに丸型バックルの付いた物があったが、このバックルには文字は刻まれておらず、かわりに鷲の周りを柏葉が取り囲んでいるデザインになっていた(将校丸型バックルは http://www.quanonline.com で詳しく見られる)。SSでは将校の丸型ベルトにも下士官兵士の四角いバックルにも「忠誠こそ我が名誉(Meine Ehre heißt Treue)」という文字が刻まれており、ヒトラー個人への忠誠を陸軍よりも強く打ち出していた。

初期のベルトには右肩から斜革がたすき状に付けられていたが、これは1940年から使用されなくなった[4]。

-

下士官兵士用のベルトの長方形バックル

-

将校用のオープン・フレームのバックルが付いた茶色ベルト(1944年2月エルヴィン・ロンメル元帥)

Y字型サスペンダー[編集]

1939年4月に国軍時代のサスペンダーを改良してY字になっているベルト・サスペンダー(Koppeltragegestell)が導入された[84]。一義的にはリュックサックを背負うための物であったが、ベルトに取り付けた重い装備の重量を両肩に分散させる意図もあった[85]。

Y字といっても2股に分かれた後、さらに2股に分かれている。つまり4股になっている。Y字の下先端にはフックが付いており、まずこれを背中に垂らしてベルトにひっかける。Yの字の2本の両先端は肩の上を経由して前ベルトの側(弾薬ポーチ等)のDリングにひっかける。さらに分枝のストラップは脇の下を通してリュックサックやAフレームの下部フックにひっかけて留めた[82]。リュックサックやAフレームをつけていない場合、分岐ストラップは前の部分に垂れ下げることになる[86]。

Y字型サスペンダーのバリエーションとして、リュックサックやAフレームへの連結機能を持たず、装備ベルトを吊ることだけに用いられるサスペンダーも存在した。

素材は当初革だったが、戦時後期には革の不足から人造綿、最終的には人造皮革になっている[84]。

-

Y字サスペンダー後ろ側

-

Y字サスペンダー後ろ側、リュックサックやAフレームの上部フックを取り付けるためのDリングが設けられている

-

Y字サスペンダー前側。リュックサックやAフレームを装備していないため、分枝のストラップを脇の下に回さず垂れ下げている

銃弾やマガジンのポーチ[編集]

小銃の銃弾や短機関銃のマガジンを入れるポーチ類はベルトとY字型サスペンダーに繋げることによってベルト前部の左右に留めた。

モーゼル小銃用の弾薬ポーチは一次大戦の時と同じものが使用された。ポーチは皮革製の3つの弾薬箱が並んで構成されており、1箱につきKar98kの7.92mm弾の5連クリップを2個収納できた。すなわち1箱に弾薬10発、1つの弾薬ポーチにつき30個の弾薬を入れることができた。この弾薬ポーチは通常2個支給されたが、砲兵部隊など弾薬をあまり使わない部隊は1個のみだった。2個の弾薬ポーチに弾薬を60個いっぱいに入れた場合、2キロ以上の重さになるという。ポーチの背面にはベルトに止めるためのベルト通しのループとサスペンダーの金具に止めるためのD型のリングが付いていた[87]。

短機関銃用のマガジンポーチも存在する。ポーチは布製のマガジン収納箱が3本並んで構成されており、つまりポーチ1つに付き3つの予備マガジンを入れておくことができた。マガジンポーチの裏側もベルト通しのためのループとサスペンダーにつなげるD型リングがついていた[87]。多くはキャンバス製で様々な色合いが存在した。革製のものもあった[88]。小銃用とは異なり、短機関銃用のマガジンポーチは左右対称形ではなく右用と左用とに分かれ、左用にはマガジンに弾薬を込めるための治具を収納する小ポケットが付属した。このデザインは後の突撃銃用マガジンポーチでも踏襲された。ドイツは短機関銃を生み出したが、その支給が一般的だったわけではなく、下士官や小隊長の将校クラスにとどまっていたようである[87]。

ふくろ類[編集]

ドイツ軍には第一次世界大戦の時以来の、毛皮が貼られた四角いリュックサック(Tornister)があり、Y字型サスペンダーを使って背負うように設計され、そこに様々な生活必需品を入れ、または外側に縛り付けて行軍した。しかし重く、戦闘に不向きとされ、1938年に布製の戦闘バッグ(Gefechtsgepäck)が導入された。これは必要最低限の装備だけを携帯することをコンセプトに作られていた。バッグはAの形をした布製のフレーム(Aフレーム)に取り付けて携帯する。Aフレームには上下左右に4か所の金属フックが付いており、リュックサックと同じくY字型サスペンダーに取り付けて背負うことができた。飯盒とツェルトバーンはAフレームに取り付け、戦闘バッグ内には下着、非常食、ツェルトバーン用支柱とピンを収納するというのが一般的なスタイルであった[89]。

さらにパン袋(Brotbeutel、ブロートボイテル)と呼ばれる雑嚢がある。この中にはパンやジャガイモ、缶詰めやザウアークラウトに限らず各種の携帯食糧品や、身の回りの品々を収納した(クシ、タオル、コップ、石けん、歯ブラシ、財布、筆記用具等)。パン袋ははじめはフィールド・グレー色だったが、後にオリーブ・グリーン色に変更された。パン袋の上の方にはDフック、蓋の下の方には革のループが付いており、この二つを使って水筒と飯盒を蓋に取り付けることができた[90][91]。上の方に取り付けられたループ2本とフック1個を使って装備ベルトに吊るすのが基本だったが、付属のストラップを使用することでショルダー・バッグにすることもできた[90]。

-

リュックサックを背負う兵士たち(1935年ニュルンベルク党大会、ただし並んでいる兵士たちは陸軍ではなくSS)

-

パン袋(下)とパン袋専用のショルダー・ストラップ(上)

飯盒と水筒[編集]

歩兵の最も基本的な装備が水筒(Feldflasche)である。第一次世界大戦時の物と比べると1931年から金属あるいはベークライト製のカップが追加されたことがある[92]。水筒はアルミ製で表面はフェルトでおおわれていた[93]。フェルトは濡らすと水を新鮮に保つ働きをし、乾いた時には水が凍らない働きをする[92]。水筒のふたは口にねじ止めされ、紛失防止用の鎖が付属した。コップはふたの上にかぶせて、革製のストラップで固定された。水筒はパン袋に取り付けた[93]。戦争後期にはアルミ製から琺瑯引きの鉄になり、革の部分はキャンバスになった。フェルトは樹脂をしみこませた曲げ加工の木になった[92]。

水筒と並ぶ必需品に飯盒 (Kochgeschirr) がある。はじめ艶消しのスレートグレーのアルミ製、後にオリーブグリーンの琺瑯引きの鉄製で[94]、箱とふたから成り、箱は食器、ふたは折り畳み式ハンドルを下すことでフライパンになる仕様だった。飯盒はリュックサックかパン袋、Aフレームのいずれかに取り付けて携帯する[93]。

-

Kar98kの弾薬ポーチと水筒

-

パン袋の上に付けられた飯盒と水筒(2008年ワルシャワ蜂起再現イベント)

-

Aフレームの一番上に取り付けられているのが飯盒で、一番下にパン袋の上に付けられているのが水筒(2008年ワルシャワ蜂起再現イベント)

-

水筒の水を飲む兵士(1943年6月ロシア)

懐中電灯[編集]

1930年代や1940年代の町や道路は現代ほど明るいわけではなかったので、懐中電灯はどんなタイプでも重用された[95]。ドイツ軍が兵士用に支給していた懐中電灯は、長方形で上に革のストラップが付き、上衣やコートのボタンにぶら下げて携帯した[96]。信号用に赤、青、緑の2枚か3枚のフィルターが付き、モールス信号を送信するためのボタンも付いていた。一部の製品は、敵に発見されるのを防ぐために光を地面に向けるためのカバーが付いたものもあった[95]。

-

第2ボタンに懐中電灯をかけている。

双眼鏡[編集]

ドイツ軍の双眼鏡は6倍(6×30)のものが多いが、一部に8倍のものもある。歩兵部隊では小隊長や分隊長が使用した。戦場では首から下げて携帯することが多いが、それ以外の場では破損を防ぐため専用ケースに収納するのが普通である[97]。首から下げて持ち運ぶ際に動揺を防ぐため、上衣の前合わせボタンに留めるためのタブも用いられた。

-

双眼鏡を首にかけた中尉。左右の対物レンズの間に、仮留め用のタブが付属している(1944年6月南ウクライナ)

-

双眼鏡を首にかけたアルベルト・フォン・デア・ゴルツ伯爵大佐(1943年ウクライナ)

-

双眼鏡を首にかけるイベント参加者(2008年ワルシャワ蜂起再現イベント)

ゴーグル[編集]

ドイツ軍のゴーグルは角型、楕円形型、円型の3つがあり、使用材質やデザインでバリエーションが多数あった。正規品以外の私物も使われていたようである。支給されるのは主にモーターサイクル部隊と車両部隊で歩兵にはそれほど一般的なアイテムではなかったという[98]。

-

中央の人物が楕円形のゴーグルをつけている

-

楕円形のゴーグル(左)と角形のゴーグル(右)

-

楕円形のゴーグル(左)と円型のゴーグル(右)(1941年ロシア)

ガスマスク[編集]

第二次大戦時には戦争での毒ガス使用はジュネーヴ議定書によって禁じられていたが、連合軍がいつ使用してくるか分からなかったため、ドイツ軍兵士たちはガスマスクの支給を受けて常時携帯していた。結局この大戦で毒ガスが使用されることはなく、ガスマスクが耐ガス防具として使用されることはなかった。しかしながら耐ガス以外の目的でガスマスクが着用された例はあった。シールドがない初期型のパンツァーシュレックの耐火防護マスクとしての使用[99][100]、東部戦線での防寒マスクとしての使用などである[101]。

ガスマスクには1930年型(ゴム引き布製)と1938年型(ゴム製)の2種類があり、いずれもキャニスター(吸収缶)をマスクに取り付ける直結式であった。ガスマスクとして以外の使用の場合はキャニスターは外して使用する[101]。

ガスマスクを携行するためのコンテナも一緒に支給された。これは鉄製の筒のような形状であった。ガスマスクとコンテナあわせて重量は2キロほどであった[101]。野戦装備を携行する際には、まずガスマスクコンテナを身に付け、その上からY字サスペンダーを装着するよう定められていた。また毒ガスが空中散布された場合に備えてガスケープも支給されていた。ガスケープは専用の袋の中に収納し、その袋はコンテナに巻き付けるかコンテナのストラップに取り付けて携帯した[102]。

-

ガスマスク(右)とガスマスクのコンテナ(左)

-

ガスマスクを着用した砲兵

-

パンツァーシュレックの耐火マスクとしてガスマスクを着用している(1944年ロシア)

-

ガスマスクのコンテナをまず長い肩ひもでたすき掛けにし、次いでフック付きの短いひもを装備ベルトに掛けて横向きの状態とした携行事例(1942年、歩兵砲15cm sIG33を撃つドイツ兵)

ツェルトバーン[編集]

ツェルトバーン(Zeltbahn) とは迷彩柄のテントである。南米の古来からの衣服の名前を取ってポンチョと呼ばれることもある[103]。1931年に制定された。二等辺三角形の防水布でできており、頂点は折り返され、周辺にボタンとボタン穴が設けられている。また中央部に雨具として使う際に頭を通すためのスリットがある。頭部を保護するためのフードは無い。通常は雨具として利用したり、ツェルトバーンを何枚か合わせてテントを作るためのものである[104][105]。雨具としては、二等辺三角形の底辺が背後になるようにツェルトバーンをかぶり、スリットに頭を通し、体の正面でそれぞれの頂点をボタン留めする。ツェルトバーンをテントにするためのピンとポールは布製のケースに入れてリュックサックかAフレーム・バッグに入れて携帯した[106]。迷彩ははじめスプリンター・パターンと呼ばれる直線的な迷彩が多かったが、後にウォーターパターンと呼ばれるぼかしタイプの迷彩が増えた[104][107]。

ツェルトバーンはテント以外にも様々に利用された。代表的な使い方が迷彩服としての使用である。陸軍の迷彩の使用はこのツェルトバーンやシュタールヘルムの迷彩カバー、スナイパーと装甲擲弾兵に使用された迷彩スモック、一部の防寒着などに限られており、迷彩服の一般的な支給はされなかった(一方武装SSは迷彩服に力を入れ、ほぼ全兵士に迷彩服を支給していた)。そのため陸軍兵士で迷彩服が欲しい者はツェルトバーンを迷彩服の代わりとして使用したのである[74]。それ以外には負傷者の搬送に使われたり[108]、ツェルトバーン数枚を使ってワラなどを包み、浮力を得て渡河用の橋に利用したなどの例もある[106]。

-

パン袋の上にツェルトバーンをつけている(2008年ワルシャワ蜂起再現イベント)

-

ツェルトバーンを迷彩服として使用している兵士たち、シュタールヘルムの迷彩カバーは支給品(1944年フランス)

-

ツェルトバーンを数枚組み合わせて作ったテント。頂点には雨水が侵入しないよう、ヘルメットが乗せられている

徽章[編集]

鷲章[編集]

ハーケンクロイツの上に留まる鷲の紋章 (Adler) はナチス・ドイツの国章 (Hoheitszeichen) である。軍服の右胸や軍帽のトップにこれが貼り付けられていた[109]。鷲章は国軍時代、いまだパウル・フォン・ヒンデンブルク大統領が最高司令官だった頃の1934年2月25日に付けるよう命じられたものである[110]。

陸軍において右胸鷲章は、暗緑色の台布の上にレーヨン糸で刺繍されていた[111]。兵士・下士官は白やグレーの糸で、大佐以下の将校は銀モールで、将官たる将校は金モールで刺繍されていた[112]。しかしやがて支給軍服の台布は暗緑色ではなく、服と同じ野戦灰色になっていった[113]。また刺繍ではなく染めつけただけの物も増え、1944年からは鷲の形に切り取る労力が惜しまれて三角形の台布になった[22][24]。

軍帽の鷲章も基本的には右胸鷲章と同様である。しかし制帽の鷲章だけは金属製であった[110]。ただ制帽のところで前述したが、将校は制帽をオーダーメイドしていたので個人差があり、台布に鷲を刺繍している将校制帽も多く見られる。

-

大戦前期の胸鷲章。ダークグリーンの台布の上に刺繍されている。これが基本形である。

-

大戦中期の鷲章。台布が野戦灰色に変更され、鷲の部分の色合いが落とされている。

-

大戦後期の支給軍服の鷲章は「野戦灰色」(軍服と共に茶色が強い色調に変化していた)の三角形の台布に刺繍ないし染めつけた

-

戦車兵用の右胸鷲章。黒い軍服に合わせて黒の台布を使っている

-

熱帯野戦服用の右胸鷲章。オリーブグリーン色(着用に伴い、しばしば退色してカーキ色)の服地に合わせてキツネ色の台布を使っている

-

制帽についている金属製の鷲章と円形章と柏葉章

-

右胸鷲章

-

刺繍した制帽の鷲章と右胸鷲章(1944年、ヘルマン・グスタフ・ヨヒムス中尉)

襟章[編集]

ドイツ陸軍において襟章 (Kragenspiegel) は上級将校(将官)、中級・下級将校(大佐から少尉)、下士官、兵という4段階の大雑把な区別で示された。細かい階級は肩章によって示され、これは親衛隊とは異なる(一般親衛隊は肩章で将官、佐官、尉官、下士官、兵という5段階の大雑把な区分で、襟章で細かい階級を示した。ただし武装親衛隊では陸軍の肩章が用いられたので肩章でも細かい階級が分かり二重表示になっていた)[114]。

将官の襟章は赤地の上に金モールでラーリシュ・シュティッケライ(「ヨハン・カール・レオポルド・フォン・ラーリッシュ中将の刺繍」の意)と呼ばれるデザインが配われている。アラベスクとも呼ばれるこのデザインはもともとプロイセン陸軍の制服の飾りで使用されていた物であり、1900年からプロイセン軍将官の襟章として用いられるようになったものである[115]。一部のコレクターの間ではその形から「エビフライ」と俗称されている[116]。元来、将官と元帥は同じラリシュ・シュティッケライを用いたが、1941年4月3日から元帥用にラーリシュ・シュティッケライを長くした独自の襟章が制定された[115]。

大佐以下の襟章はダーク・グリーン地にドッペルリッツェン (Doppellitzen) という並行した2本線のデザインが刺繍されている。個々の一本の線をリッツェ(Litze)と呼び。リッツェを二つ合わせたものがドッペルリッツェンである[117]。これは19世紀に近衛部隊や精鋭部隊が襟に配っていた徽章がモデルとされ、国軍(ライヒスヴェーア)時代に将官以外の全軍人の襟章として定められたものだった。当初、リッツェの中央に兵科色のストライプがあしらわれていたが、1940年以降の支給品ではそれが廃止された(ただし将校は軍服を独自にオーダーメイドしていたので、その後もリッツェの中に兵科色のストライプを配うことが多かった)[118]。

将校と下士官・兵用で若干デザインが異なっており、将校用の方が精巧にできている。将校用は銀モールで刺繍されていたが、下士官・兵はシルバーグレーの機械織りだった[110]。下士官と兵はドッペルリッツェンのデザインは同じだが、下士官の場合は襟周りにトレッセ(Tresse)という白い縁取りのテープが用いられており、これによって兵と区別した(M44野戦服ではトレッセが廃止されている)[23]。

戦車兵の軍服のところで後述するが戦車兵のみは例外であって彼らは独自の髑髏の襟章を用いた。またドッペルリッツェンのデザインが特殊な兵科としては参謀将校、主計将校、従軍聖職者などがある[119]。参謀将校は斜線の入った特殊なドッペルリッツェンを用いた[120]。

-

前期型兵用

-

中期型

-

後期型

-

熱帯型

-

前期型下士官用

-

中期型

-

熱帯型

-

一般将校用襟章。下士官・兵士用より精巧にできている。

-

参謀将校用。斜線が刺繍されており一般将校より精巧にできている。

-

熱帯型

-

将官用。ラーリシュ・シュティッケライ

-

1941年4月3日以降の元帥用。将官用より長いラーリシュ・シュティッケライ

-

兵士のドッペルリッツェンの襟章(2009年ワルシャワ蜂起再現イベント)

-

下士官のドッペルリッツェンの襟章。襟周りの白い縁取りは下士官を示すトレッセ。肩章には士官候補生を示すループが付されている。(1945年撮影、ヨハネス=マティアス・ヘーンシャイト曹長)

-

一般将校のドッペルリッツェンの襟章(1939年ヴェルナー・フォン・ヘフテン中尉)

-

参謀将校用のギザギザの入ったドッペルリッツェンの襟章(ヴァルター・ヴァルリモント参謀大佐)

-

将官のラーリシュ・シュティッケライの襟章(1944年ハンス・フォン・グライフェンベルク中将)

-

元帥のラーシュ・シュティッケライの襟章(1942年ヴァルター・フォン・ライヒェナウ元帥)

肩章[編集]

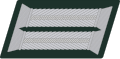

ドイツ陸軍の軍服には両肩に肩章 (Schulterklappen) が付く。肩章は着脱式になっており、衣服の肩に縫い付けられているボタンとストラップで取り付ける[121]。兵士、下士官、尉官、佐官、将官で形状が大きく異なり、細かい階級はその上に付いた星の数で判別する(兵士のみは全階級に星がなく、袖章で細かい階級を示した。また元帥は星ではなく交差した元帥杖が付いていた)[122]。下士官以上の星の数は初級(伍長および上級伍長・少尉・少佐・少将)が星無し、中級(軍曹・中尉・中佐・中将)が星1つ、上級(曹長・大尉・大佐・大将)が星2つ、最上級が星3つ(准尉・上級大将)を基本としていた。肩章の縁取りは兵科色で彩られていた[123]。はじめ肩章に連隊番号が記入されていたが、防諜上の理由から廃止された[124]。また肩章には兵科・特技区分などを示すアルファベットないし徽章、候補生を示すループが付される場合もあった。要塞工兵科の要塞工長(Festungswerkmeister)と騎馬兵科の蹄鉄職長(Hufbeschlaglehrmeister)は准尉と少尉の中間に位置する独自の技能准士官階級で、独自の肩章を用いた。

-

極初期型の兵用肩章。帝政期の肩章が原型になっている。

-

初期型

-

後期型

-

熱帯型

-

戦車兵用

-

下士官型、兵用肩章に縁取りのトレッセ(白線)が付される

-

熱帯型の戦車下士官用

-

尉官型、アルミニウム糸で直線状に織られている

-

佐官型、アルミニウム糸で綾状に織られている

-

将官型、金色糸で綾状に織られ、佐官用よりも厚手

-

元帥型

-

衛生部隊を示すアスクレピオスの杖の徽章が入った肩章

-

グロースドイッチュラント師団のGとDを組み合わせた徽章が入った下士官用肩章

-

軍の部内紙『特攻隊(Der Stoßtrupp)』を読む一等兵。上衣は36年型で左腕に初期型の暗緑色地の一等兵用袖章、肩章は野戦灰色地の後期型を併用している。(1941年、ポーランド)

袖章[編集]

カフタイトル[編集]

憲兵や一部の部隊では軍服に「袖章(Ärmelstreifen)(カフタイトル)」を用いた。また、特定の地域での戦闘経験者は従軍記章として同様に袖章を用いた。

-

陸軍音楽学校

-

各種の従軍腕章

-

右腕にカフタイトルをあしらったグロースドイッチュラント師団将校 (1944年)

-

グロースドイッチュラント師団のカフタイトルを付けたオットー・エルンスト・レーマー少将 (1945年)

階級を示す袖章[編集]

陸軍と空軍及び武装SSの先任曹長(Hauptfeldwebel)[注釈 3]は、両袖に二本線の下士官用リッツェを取り付けるように規定されていた。

-

陸軍の先任曹長

-

SS髑髏部隊の先任曹長

-

グロースドイッチュラント師団の先任曹長(右)

技術専門職章[編集]

通信や運転などの特定の技術を有する将兵は左袖の上腕部に技術専門職章を取り付けていた。

-

専門職章を身につけた装甲車内の通信兵

階級一覧[編集]

| 階級区分 | 階級名 | 訳 | 襟章 | 肩章 | 袖章 |

|---|---|---|---|---|---|

| 将官 | Generalfeldmarschall | 元帥 |

|

||

| Generaloberst im Range eines Generalfeldmarschalls | 準元帥位上級大将 |

|

|||

| Generaloberst | 上級大将 | ||||

| General der Infanterie | 大将[注釈 4] | ||||

| Generalleutnant | 中将 | ||||

| Generalmajor | 少将 | ||||

| 将校 | Oberst | 大佐 | |||

| Oberstleutnant | 中佐 | ||||

| Major | 少佐 | ||||

| Hauptmann | 大尉 | ||||

| Oberleutnant | 中尉 | ||||

| Leutnant | 少尉 | ||||

| 下士官 | Fahnenjunker-Stabsfeldwebel | 士官候補生本部付曹長 | |||

| Stabsfeldwebel | 本部付曹長 | ||||

| Hauptfeldwebel | 先任曹長 | ||||

| Fahnenjunker-Oberfeldwebel | 士官候補生曹長 | ||||

| Oberfeldwebel | 曹長 | ||||

| Fahnenjunker-Feldwebel | 士官候補生軍曹 | ||||

| Feldwebel | 軍曹 | ||||

| Fahnenjunker-Unterfeldwebel | 士官候補生下級軍曹 | ||||

| Unterfeldwebel | 下級軍曹 | ||||

| Fahnenjunker-Unteroffizier | 士官候補生伍長 | ||||

| Unteroffizier | 伍長 | ||||

| 兵 | Stabsgefreiter | 本部付上等兵 |

| ||

| Obergefreiter | 伍長勤務上等兵 |

(勤続6年以上) (勤続6年未満) | |||

| Gefreiter | 上等兵 |

| |||

| Oberschütze

(Obergrenadier) |

一等兵 |

| |||

| Schütze

(Grenadier)[注釈 5] |

二等兵 |

兵科色[編集]

軍帽のパイピング、肩章の縁取りやリッツェの中には兵科色 (Waffenfarben) が用いられた。また礼服や準礼服では襟の縁取りやドッペルリッツェンの台布、前立てなどにも兵科色がついた。主な兵科色は次の通り[125][126][127]。

| 兵科色 | 兵科 | 兵科色 | 兵科 |

|---|---|---|---|

| 白色 (Weiss) |

歩兵科・自動車化歩兵 | ゴールデンイエロー (Goldgelb) |

騎兵科・偵察科 |

| ライトグレー (Lichtgrau) |

宣伝部隊 | レモンイエロー (Zitronengelb) |

通信科(1937年から) |

| ブライトレッド (Hochrot) |

将官 砲兵科・突撃砲兵・高射砲兵 |

グラスグリーン (Wiesengrün) |

装甲擲弾兵 |

| カーマインレッド (karmesinrot) |

参謀将校・獣医 国防省 国防軍最高司令部 |

ライトグリーン (Jägergrün) |

山岳猟兵・猟兵 |

| ワインレッド (Bordeauxrot) |

ロケット・発煙部隊 | 暗緑色 (Dunkelgrün) |

陸軍行政官 |

| ピンク (rosa) |

装甲科・対戦車猟兵 | ブルー (Blau) |

輸送部隊 |

| オレンジ (Orange) |

憲兵・徴募・人事課 | コーンフラワーブルー (Sanitätsblau) |

医療科 |

| ライトブラウン (Hellbraun) |

建設工兵科 通信科(1937年まで) |

バイオレット (Violett) |

従軍司祭 |

| コパーブラウン (Kupferbraun) |

オートバイ部隊 | 黒色 (Schwarz) |

工兵科 |

勲章[編集]

陸軍軍人が佩用している主な勲章に以下のようなものがある。

鉄十字章・ドイツ十字章金章[編集]

ドイツ軍の戦闘における基本的な戦功章は鉄十字章である。鉄十字章には下から二級鉄十字章、一級鉄十字章、騎士鉄十字章、大鉄十字章の別がある。騎士鉄十字章には、通常の物、柏葉付き章、柏葉・剣付き章、柏葉・剣・ダイヤモンド付き章、黄金柏葉・剣・ダイヤモンド付き章があった。二級鉄十字章はリボン(一次大戦の二級鉄十字章のリボンは白黒白の配色だったが、二次大戦は黒白赤白黒の配色だった)を一緒に授与され、リボンのみ第二ボタンに通して佩用することが多い。一級鉄十字章にはリボンは付かず、左胸に佩用する。一次大戦で鉄十字章を受章していたものが二次大戦で再度同じ物を受章した場合は略章(鷲章と1939の数字のデザイン)を与えられた。二級鉄十字章の略章は第二ボタンホールに留める二級鉄十字章のリボンに付け、一級鉄十字章の略章は左胸の一級鉄十字章の上に付けるのが一般的である。また一級鉄十字章と騎士鉄十字章の間を埋める勲章としてドイツ十字章金章があった[128][129]。これは右胸に佩用した。

-

鉄十字章の種類一覧

突撃章と白兵戦章と戦傷章[編集]

歩兵突撃章(鷲章の下に小銃のデザイン)は異なる日に三回以上歩兵突撃(その歩兵突撃が成功したか否かは問わない)に参加した者に与えられた。銀章と銅章があるが、銀章は歩兵、銅章は装甲擲弾兵に与えられた[128][130]。それ以外の兵科で三回以上歩兵突撃に参加した者は一般突撃章(鷲章の下に銃剣と手榴弾が交差したデザイン)が与えられた[129]。

1日三回の戦車戦闘を異なる日に三日(つまり9回の戦車戦闘)行った戦車兵には戦車突撃章(鷲章の下に3号戦車のデザイン)が与えられた[128]。銀章と銅章があるが、銀章は戦車および装甲車搭乗員、銅章は装甲部隊の中の装甲擲弾兵、狙撃兵、オートバイ兵、戦車回収兵、衛生兵が対象だった。これを授与した後はさらに戦闘25日章、50日章、75日章、100日章(デザインは同じで数字が入っている)があった[130]。突撃章はいずれも左胸に佩用する。

近接戦闘を行った者に与えられる白兵戦章は横長の勲章であり、左胸ポケットの上部に付けた(略綬より上)。前線における近接戦闘の日数によって金章(50日以上)、銀章(30日以上)、銅章(15日以上)の3種があった[128]。

戦傷した者には戦傷章が与えられる。戦傷章には金章、銀章、黒章の三等級が存在し、それぞれ5回以上、3回から4回、1回から2回の戦傷により受章できる。また戦死や完全不具の戦傷を負った場合は回数に関係なく金章、戦傷で失明もしくは手足を失った時は回数に関係なく銀章が与えられる[128]。左胸に佩用する。

-

襟元に騎士鉄十字章。左胸に白兵戦章。

戦車撃破章[編集]

戦車撃破章は右袖に付ける戦車撃破数を示す徽章である。2等級あり、一級は端に黒線の入った金色の台布に金色の戦車が刺繍されている。二級は端に黒線の入った銀色の台布に黒の戦車が刺繍されている。1台敵戦車を破壊すると銀章が一つもらえ、最大4つまで付く。5台目の撃破から一級戦車撃破章が与えられる[131]。

-

戦車撃破数金章と銀章

-

戦車撃破章の授与(1944年5月南ウクライナ)

-

二級戦車撃破章(1944年6月フランス)

-

射手と装填手に3つの戦車撃破章が取り付けられている(1944年8月)

-

アドルフ・パイヒル(向かって左)5つの二級戦車撃破章を身に付けているが撮影時1943年11月であり、一級戦車撃破章が制定されたのが1943年12月18日であるため、まだ授与をされていない

その他の勲章[編集]

1941年/1942年東部戦線冬季戦記章は1941年11月15日から1942年4月15日までの東部戦線に14日以上従軍した戦闘員、あるいは60日以上勤務した非戦闘員に与えられる[128]。鷲章が描かれたメダル型の勲章だが、リボンだけを第二ボタンホールから佩用することが多い。

受章した勲章の付属リボンの色を使用した小型徽章(略綬)を左胸ポケットの上に付けることができる。この略綬付属方法は各国軍隊でほとんど違いはない[128]。

-

第二ボタンホールに1941年/1942年東部戦線冬季戦記章のリボン。首許に騎士鉄十字章。右胸にドイツ十字章。左胸は上から白兵戦章、一級鉄十字章略章、一級鉄十字章(1914年版)、戦車突撃章、戦傷章(1944年ゲルハルト・シュミートフーバー大佐)

戦車兵の軍服[編集]

黒服[編集]

各国において戦車の搭乗員には特殊なユニフォームがあった。しかし多くの国では戦車兵の軍服は基本的に他の兵科の軍服と同じであり、細部が異なるのみだった。そんな中でドイツの戦車兵だけは他の兵科の軍服と全く異なる独特な黒い軍服を着用した[132]。

ドイツ軍の戦車兵軍服 (Panzerjacke) は1934年11月17日に「輸送部隊」軍服(ドイツに戦車の保有を禁じたヴェルサイユ条約に配慮して)の名目で制定された[133]。軍服の色が黒く、トーテンコップ(髑髏)の襟章を使っているのが特徴的である。この黒服と髑髏の徽章はプロイセン軍の第1近衛軽騎兵連隊と第2近衛軽騎兵連隊の伝統を引き継いだものといわれ、エリート意識を持たせる目的があったという[134][135][136]。実際に当初戦車兵たちは「新しい黒騎兵」の異名を取ったという[136]。

この軍服のもう一つの目的は狭い戦車の中でも活動しやすくすることだった[137]。戦車内の器物に引っ掛かることがないよう配慮がなされており、前ボタンは9つのボタンから成るダブルボタンであるが、うち6つが隠しボタンになっていた[138]。また肩章が浮き上がらぬよう戦車兵の肩章はボタン留めだけでなく厳重に軍服に貼り付けることが多かった[136]。黒い軍服というのもエリート意識を持たせるためだけでなく、油のしみを目立たせにくくするという実利的な目的もあったと言われている[136]。上記の下士官用の襟のトレッセは、戦車兵の黒軍服では用いられなかった。上襟の縁には兵科色のパイピングが入っていたが、これは1942年に廃止された[139]。

戦車兵は下着としてグレーのシャツに黒いネクタイを締めた[138][140]。ただし襟元に佩用する騎士鉄十字章や騎士戦功十字章の受章者にはネクタイの着用義務はなかった[107]。上着である黒軍服は開襟で着用し、シャツとネクタイを外部に見せた。

戦車兵のズボンは上着と同様に黒色であり、隠れベルトになっていた。左右に波型のふた付きのポケットが斜めについており、懐中時計用のフォブ・ポケットや臀部の右側のポケットも付いていた[138][141]。ズボンの裾はボタン留めにでき、また紐で縛ることもできた[141]。

戦車兵の黒軍服は基本的に戦車の中のみで着用し、戦車外では通常のフェルトグラウの野戦服で行動することが義務付けられていた[132]。ただ陸軍総司令部(OKH)は違反に対する取り締まりは行わなかったので、1940年以降には搭乗時以外にも戦車軍服を着用する戦車兵が多く見られるようになった[141]。あまりに無意味となったこの規制は1942年に正式に廃された[142]。

将官が戦車兵黒服を着用する場合、ラリシュ・シュティッケライの襟章を使わずに髑髏の物を使う。また将官はズボンに赤い線2本を入れるのが通常だが、戦車兵黒服の場合はこれが入らない。ただ鷲章は野戦服の場合と同様に将官を示す金色となる。

-

上襟周りにパイピングが入っている戦車兵の黒軍服

-

上襟周りにパイピングが入っている戦車兵の軍服(1941年ロシア)

-

戦車兵の黒軍服。上襟周りのパイピングがなくなった後期型(2010年ボービントン戦車博物館)

-

後期型の戦車兵の黒軍服

-

後期型の戦車兵軍服(コルヴィル=シュル=メール・オーバーロード博物館)

-

後期型の戦車兵の黒軍服(2008年サノク、モロトフ線の戦いの再現イベント)

-

戦車兵の黒軍服、軍帽は通常の将校制帽をかぶっている(1942年フランス)

-

III号戦車に搭乗する戦車兵たち(1942年ロシア)

黒服以外の着用[編集]

制服の消耗を抑えるため、1942年には黒軍服の上に着るつなぎ (Overalls) が支給されたが、これは用を足すのが大変なので兵たちに好まれなかったという[107][141][143]。

1942年から戦車軍服と似た形状のリード・グリーン色のデニムの作業着・夏服が着用されるようになる。これは前部左側に大きなポケットが加えられていた[136][144][145]。1944年になると黒軍服を着用している者は少なくなり、夏用デニム作業着の着用が一般的になっていた[146]。

前線の被服廟ではツェルトバーンなどを使って非公式に迷彩服を作って支給することがあり、戦車兵の中にもツェルトバーンで作った迷彩服を着用している者がみられる[147][141]。

-

非黒服の戦車兵

-

デニム作業着を着てウサギを抱く戦車兵(1944年フランス)

-

ツェルトバーンを迷彩服に改造して着用した戦車兵(1944年フランス)

戦車兵の軍帽[編集]

戦車兵は始め黒いベレー帽をかぶっていた。これはフェルトもしくはラバースポンジで作られた内帽と、革の縁取りが施された布製の外帽から構成されており、頭をぶつけた時に頭部を保護することを目的としていた。しかし帽子がかさばるため狭い戦車の中ではかえって邪魔であり、兵からは不人気だったらしい[148][149]。またベレー帽はヘッドフォンの着用に不都合であったため、規則違反して野戦灰色の野戦服の略帽をかぶる者が増えた(初期の戦車は無線を積んでいなかったのでヘッドフォンの着用を想定せずに制服のデザインをしていた)[148][149][150]。

こうした事態を受けて1940年3月に戦車兵用の黒い略帽が制定された[64][151]。1941年1月には正式にベレー帽の廃止命令が出たが、38(t)戦車の搭乗員など一部ではベレー帽の着用が続けられたという[148]。

ついで1943年に規格帽が制定されると戦車兵用にその黒色の物が支給されるようになった[144]。ボタンの色は下士官兵士が黒課野戦灰色、将校が銀であった[152]。

将校の場合は仕立てたクラッシュキャップを着用している場合も多かった[153]。

-

I号戦車A型に搭乗するベレー帽の戦車兵(オスカー・ムンツェル大尉)

-

戦車兵のベレー帽のイラスト(国防軍のポスター)

-

下士官兵士用の黒い戦車兵略帽

-

将校用の黒い戦車兵略帽をかぶる戦車中佐(1941年北ロシア)

-

下士官兵士用の黒い戦車兵略帽をかぶる戦車下士官(1940年フランス)

-

黒い規格帽をかぶる戦車兵(左)と黒い下士官兵士用略帽をかぶる戦車兵(右)(1944年フランス)

-

クラッシュキャップをかぶる戦車将校(1943年北フランス)

トーテンコップ(髑髏)の襟章と兵科色について[編集]

戦車兵は平行四辺形の黒い台布の上に銀色の金属のトーテンコップ(髑髏)をピンで取り付けた襟章を着用していた[154]。トーテンコップは黒い軍服と同様にプロイセン軍の近衛騎兵連隊の伝統を引き継ぐものである。

髑髏の徽章は戦車兵軍服が定められる以前からSS(親衛隊)で用いられてきたが、1934年にこの戦車兵の髑髏の襟章が制定されるとSSの髑髏の記章は下顎が追加された独自の形に変更させられ、下顎がないプロイセン伝統の髑髏は戦車兵のみが使用することになった。

戦車兵の髑髏の形にはいくつかバリエーションが見られる。たとえば鼻は通常尖った三角だが、丸形の物も少なくなかった。こうした構造上の多少の差異は製造元と製造時期の違いによるものである[155]。一部の戦車兵には規則違反でSSの軍帽用のトーテンコップや、第17歩兵連隊と第13、第41騎兵連隊が軍帽の国家鷲章の下に付ける部隊徽章に使っていたブラウンシュヴァイガー・トーテンコップ(Braunschweiger Totenkopf)を流用している者が確認されているという[156]。

髑髏は襟章から外れてしまうことがよくあった。その対策に戦車兵の多くは髑髏の目と鼻の穴に糸を通して台布に縫い付けるなどの工夫をしていた。また一部の戦車兵の間では髑髏の下に小さい兵科色の布片を敷くことで目と鼻から兵科色をのぞかせるといったオシャレをするのが流行していた[157]。

襟章の周りには兵科色が入っていたが、基本的には装甲部隊を示すピンクだが、例外もある。第24装甲師団はゴールデンイエローを使用した。この装甲師団は騎兵師団を沿革としていたため特別に騎兵のゴールデンイエローの兵科色を使用することを許されていた[136]。また総統警護大隊の第2中隊(装甲化)の戦車兵軍服には1941年4月以降ピンクに代って白い兵科色を使用することになった[158]。

自動車化偵察大隊(後に装甲偵察大隊と改称)の本部要員と装甲偵察車の搭乗員にも戦車兵軍服が支給されていたが、彼らは規定でははじめゴールデンイエロー、1939年7月6日にコパーブラウン、1943年3月25日にピンク、1944年11月29日にゴールデンイエローとなっている。ただし彼らが実際に使用した兵科色についてはコレクターやドイツ陸軍戦史家の間でも複雑な分野になっている[159][注釈 6]。

兵科色のパイピングは上襟の縁にも入っていたが、こちらは1942年に廃止された[139]。

-

戦車兵の襟章。襟周りの色は兵科色

-

戦車兵の襟章に付いている髑髏(トーテンコップ)

-

髑髏の襟章

-

規則違反で使用している者が確認される髑髏「SS型」[156]

-

規則違反で使用している者が確認される髑髏「ブラウンシュヴァイク型」[156]

突撃砲兵の軍服[編集]

1930年代後半、突撃砲兵用の軍服が制定された。基本的に戦車兵の軍服と同型だったが、突撃砲兵は戦車兵より車外に出ることが多いため、黒色ではなく野戦灰色になっていた[7][160][161]。

襟章にはドッペルリッツェンが使われることが多かったが、初めのうちは髑髏も使用された[162]。しかし1943年1月に突撃砲兵は髑髏の襟章を使う事を禁止され、ドッペルリッツェンに統一された[161]。しかし突撃砲兵のドッペルリッツェンの台布は戦車兵の髑髏の襟章に使われる平行四辺形の物であった[163]。将官はラーリッシュ・シュティッケライの襟章を使用する[164]。

襟章の周りに兵科色のパイピングが入っているのも戦車兵の襟章と同じであり、突撃砲兵には砲兵を示す赤が入っていた[165]。しかし突撃砲兵の制服は新編成の装甲擲弾兵など他の部隊にも流用されたため、結果として様々な襟章や兵科色が付けられる事になった[160][165]。

野戦服と同様に戦況の悪化でウールの使用量が減らされ、レーヨンの混紡率が増えていき、1943年ごろには野戦灰色というよりグレーブラウン色っぽくなっていった。戦車兵の黒服ズボンの場合と異なり、突撃砲兵のズボンは将官の場合には二本の赤線が入った[161]。

突撃砲兵の間では戦車兵の黒軍服を着たがる者が多かったといい、戦争後期になるにつれて突撃砲兵には規則違反で黒い戦車兵軍服を着用している例がみられるようになる。また戦争後期にはドイツ装甲部隊は戦車不足を突撃砲で補おうとしたため、突撃砲に搭乗する戦車兵がおり、彼らは黒い戦車兵軍服やデニム戦車搭乗服を使用し続けた[166]。

-

突撃砲兵の襟章。戦車兵の髑髏の襟章の台布を使って通常のドッペルリッツェンを入れている

-

突撃砲兵の軍服(ヨハン・ルッツ少尉)

-

突撃砲兵の軍服(1944年南ウクライナ)

-

突撃砲兵の軍服(1943年ロシア)

-

左が突撃砲兵の軍服。履いているのはフェルト製ブーツ

憲兵の軍服[編集]

プロイセン王フリードリヒ2世が創設して以来、ドイツ(プロイセン)の憲兵隊はナポレオン戦争、普墺戦争、普仏戦争と拡大を続けたが、第一次世界大戦の敗戦で解散となってドイツ憲兵史はいったん中断を余儀なくされた。しかし1939年の第二次世界大戦開戦で憲兵隊の再編成が行われた[167]。その中核となったのは秩序警察の一部門である国家地方警察(Gendarmerie)であった。これは人口の少ない地方自治体の治安維持を担当する警察だが、担当面積が広いため、かなり自動車化されており、その機動力が前線の軍警察任務に向くと判断されたのだった[168]。

憲兵は野戦服自体は他の兵科と同じだが、国家地方警察が沿革であるため、憲兵の左腕には国家地方警察を示すオレンジの警察鷲章が入っていた(将校は銀、将官は金の警察鷲章)。また左袖にはチョコレートブラウン地にライトグレーで「Feldgendarmerie」(憲兵)という文字が書かれた袖章(カフタイトル)が付く[169]。将校以上は基本的に袖章は付けない。また正規の憲兵ではなく前線で臨時に憲兵業務を行う補助憲兵もおり、その場合も袖章は付けず、ゴルゲット、あるいは腕章によってのみ憲兵の地位を示す[170]。

肩章は1939年後半から陸軍型のオレンジの兵科色の肩章を付けたが、開戦直後の頃は憲兵および憲兵学校所属者は陸軍出向以前の警察肩章をそのまま使用することがあった[171]。

また憲兵はリングクラーゲンというゴルゲットを首からかけるのが特徴だった。このゴルゲットは軽金属製で仕上げは銀であり、鷲章と2つの釦、ダークグレイのスクロールの上の「Feldgendarmerie」の文字が黄色い夜光塗料で塗られている[172]。これは夜間の交通整理や警戒任務を想定してのことだった[173]。ゴルゲットの裏には痛みを少なくするために野戦灰色の布が貼られていた。ゴルゲットを首から掛ける鎖は環輪が42個だった[172]。この鎖のために憲兵は「ケッテンフンデ(Kettenhund、鎖でつながれた犬)」と呼ばれていた[174]。

憲兵は任務の性質上サイドカー付きバイクをよく使用していたのでオートバイ兵コートを着ていることも多い[51]。

-

憲兵を示すリングクラーゲン(ゴルゲット)

-

リングクラーゲンを首から掛けた憲兵の野戦服。国家地方警察の主任(Meister)の肩章を付けている。

-

憲兵を示すリングクラーゲンを首にかけ、オートバイ兵コートを着用

(ノルウェー国立司法博物館)

スナイパーと装甲擲弾兵の迷彩スモック[編集]

ツェルトバーンのところで触れたが、陸軍では武装SSと異なり、迷彩スモックや迷彩服は原則として支給されなかった。しかし例外もあり、その一つがスナイパーと装甲擲弾兵の一部の部隊に支給された迷彩スモックだった。

この迷彩スモックは薄いコットン製で、襟開きにボタンはなく、左右7対の紐穴の間を通した紐で止める。スモックの腰の部分には紐が通っており、これを引くことでウエスト部分を絞ることができた。フードが付いており、このフードには顔ベールが付いており、これで顔の部分をカムフラージュすることができた[175]。

迷彩スモックはもともとスナイパー用に開発されて支給されていた物である[59]。しかし1943年のクルスクの戦いの頃、装甲擲弾兵師団「グロースドイッチュラント」にも支給された。以降、装甲擲弾兵部隊への支給が始まったが、すべての装甲擲弾兵部隊に行きわたったわけではなく、支給は極めて限定的だった[176]。

-

迷彩スモックを着ているスナイパー

-

獲物を物色するスナイパー

-

狙撃の際のスナイパー

山岳部隊(山岳猟兵)の軍服[編集]

ヨーロッパの国々を分け隔てる山岳を越えて進軍するための部隊が山岳部隊である。いわば山岳のスペシャリスト、一種の特殊部隊である[177]。そのため彼らは一般の兵科とは若干異なった特殊な軍服や装備を着用した。

ドイツ国防軍における山岳部隊である山岳猟兵は上着については通常の野戦灰色の野戦服を支給されていた。山岳猟兵独特のものとして山岳帽、ズボンと登山靴、防寒着、エーデルヴァイス章などがあった。

山岳猟兵のズボンと登山靴[編集]

山岳猟兵のズボンは通常の野戦服のそれとは異なる物を使用した。山岳猟兵のズボンは足を動かしやすいよう裁断がゆったりとしていた[178]。ズボンの下端が紐で絞れるようになっており、登山靴に裾を入れやすくなっていた。また臀部や脚の部分が補強布で強化されていた[113]。ポケットについては通常野戦服とほぼ同じである。山岳部隊のズボンは初めスレートグレイ色で野戦灰色の上着と色が異なったが、開戦後には野戦灰色で統一された[178]。

一般兵は長靴(戦争後期には編上靴が多いが)だけを支給されたが、山岳猟兵はそれに加えて登山靴を支給された。登山靴は茶色か黒の上質の皮が使われていた[178]。7つの穴に革紐を通して結ぶタイプの靴で上部は野戦灰色の布で補強されている。靴の裏にはたくさんの金属製の鋲がうたれており、その周りにはアイゼン(滑り止め金具)が付いていた[113][178]。ただし将校については登山靴もオーダーメイドするのが通常だったので個人差がみられる[178]。

登山靴を着用する場合にはゲートルを合わせるが[178]、一般的な短ゲートル(半脚絆)だけでなく、古典的な巻きゲートル(巻脚絆)も使用されており、これは下士官兵のみならず将校も同様であった。

-

ドイツ陸軍山岳猟兵とフィンランド陸軍の将兵。手前左2人のドイツ陸軍将校は巻きゲートルを、中央のエデュアルト・ディートル山岳兵中将および、最右のフィンランド陸軍将校は短ゲートルを着用

-

登山靴

-

登山靴の靴裏(1944年イタリア、測距儀を使っている兵士)

山岳猟兵の防寒着[編集]

山岳部隊には独自の防寒着が制定されていた。ヴィントヤッケ (Windjacke) とヴィントブルーゼ (Windbluse) である。

ヴィントヤッケは第一次大戦の時の山岳猟兵で使われた物の流れを汲んでおり、オリーブ・グレー色のキャラコ製のショート・外套であった。1列4個のダブルの前ボタンになっている。左右の腰にふた付きプリーツポケットがあり、また両脇に内袋式のふた付きポケットが付いている[179]。ヴィントヤッケに装着する徽章は肩章のみであるが、これは初めから付いているわけではなく着脱式になっている。基本的にはエーデルヴァイス章も付けなかった。迷彩服のヴィントヤッケも見られるが、これは迷彩ポンチョで作られた物であり、軍の正規の物ではない。1942年版ヴィントブルーゼが登場するとヴィントヤッケは使われなくなっていったという[180]。

ヴィントブルーゼは表がグレー、裏が白になっているリバーシブル式の頭からかぶるタイプのジャケットである。またフードが付いているのが特徴である。1938年型と1942年型がある。1938年型は胸ポケットが二つで、右胸ポケットの上に鷲章が付いている。一方1942年型は胸ポケットが3つあり、鷲章は付けない。また襟元の紐を隠せるようになっている[179]。また背中側の裾に股下を通すストラップが付けられていた[181]。

-

下段の左端がヴィントヤッケ、中央が1942年型のヴィントブルーゼ。

-

1938年型ヴィントブルーゼ。胸ポケット2つ、鷲章がある

-

1942年型ヴィントブルーゼ。胸ポケットが3つある。

-

1942年型ヴィントブルーゼ。

山岳帽[編集]

山岳猟兵は独自の山岳帽 (Bergmütze) を着用した。一次大戦でオーストリア陸軍が使用した野戦帽がモデルになっているという[182]。

しばしば1943年制定の規格帽(M43帽)と混同されるが基本的に別物である(山岳帽をモデルにして全軍用に作ったのが規格帽である)[182][183]。山岳帽は規格帽よりも鍔が短く、またクラウン部分の前面が高くなっている。また素材も山岳帽の方が良い物であることが多かった[177]。

前面に折り返しを結ぶ2個のボタンが付いており、これをはずして折り返しで耳を保護することができた[183][184]。帽子の前面には鷲章と円形章がT字型の暗緑色台布の上に貼り付けられていた[185]。また山岳帽の左側面にエーデルヴァイス章が付けられてい[184]。

-

山岳帽

-

山岳帽

-

山岳帽(1939年9月、ルートヴィヒ・キューブラー大将)

-

山岳帽(1942年第1山岳兵師団)

山岳猟兵用の装備品[編集]

山岳猟兵は通常のリュックサックと通常の水筒よりも大きなリュックサックと水筒を支給されていた。それ以外にも山岳猟兵には特殊な装備が支給されていた。ピッケル、靴の底に貼り付ける10本爪の氷雪用アイゼン、スチールエッジのスキー、四角錐型のテントなどの登山用装備であった[182]。

-

山岳部隊専用リュックサック

-

山岳部隊専用リュックサック

-

スキー板

-

第2山岳兵師団によるスキーでのノルウェーの山の進軍。

エーデルヴァイス章[編集]

ドイツ山岳猟兵を象徴するのがエーデルヴァイス章である。エーデルヴァイス(セイヨウウスユキソウ)とはアルプス山脈に咲く高山植物である。1939年5月の命令により山岳部隊は右上腕部と山岳帽の左側面にエーデルヴァイスをかたどったエーデルヴァイス章を付けることになった[184][186]。

袖章のエーデルヴァイス章は暗緑色の台布の中心にエーデルヴァイスを刺繍し、その周りをロープとハーケンの刺繍が取り囲むデザインになっていた[187]。一方帽子のエーデルヴァイス章は金属でできており、白色金属の上に花弁の部分にあたる別パーツの黄色金属を取り付けたデザインになっている[186]。帽子のエーデルヴァイス章には制帽用と山岳帽用の二種類がある。制帽用は花だけだが、山岳帽用は茎や葉の部分もデザインされている[186]。

また山岳ガイドの資格を持つ者はエーデルヴァイスをかたどった勲章「山岳指導者(Bergführer ベルクフューラー)」章を授与された。この勲章は右胸に佩用することになっていたが、左胸に着用している者も見られる[187]。

-

山岳帽の左側面に付いているエーデルヴァイス章

-

山岳帽の左側面についたエーデルヴァイス章

-

右上腕部にエーデルヴァイス袖章

-

右胸にベルクフューラー章を併用している(1943年エデュアルト・ディートル上級大将)

東部戦線用の軍服[編集]

1941年6月にバルバロッサ作戦が発動され、ドイツ軍はソ連領へ侵攻を開始した。夏・秋と快進撃を続け、首都モスクワ目前まで迫ったドイツ軍だったが、1941年から1942年にかけての冬の厳寒で進軍が停止してしまった。最初の冬を迎える前のドイツ軍はロシアの厳寒を見くびっており、特別な防寒着を用意していなかった[42][160]。ろくに道路が舗装されていないロシアの悪路のため補給も十分ではなかった[42][188]。戦闘による欠落より凍傷やそれによる疾患で欠落する兵士の方が多くなるという始末になった[42]。かくしてドイツ軍は1942年以降に冬の東部戦線用の防寒着や防寒具を本格的に開発していくことになる[47]。

-

1941年12月、ロシアの雪と悪路に進軍を阻まれるドイツ軍。しかも兵士たちが普通の外套を着用しており、特別な防寒着を着用していない

-

冬季の応急迷彩(1941年ロシア)

東部戦線の防寒野戦服[編集]

ロシアの冬の厳寒の初体験により1942年に外套のデザインに変更が加えられたことは前述した。しかし、それだけでは不十分であり東部戦線用にヴィンターアンツーク(Winteranzug)という防寒野戦服が制定されることになった[47]。これはレーヨンとウールが詰められているリバーシブル型のジャケットとズボンであり、通常の野戦服の上から着用した[189]。

ヴィンターアンツークのジャケットの前ボタンのすぐ横には縦に細長いふたが付いており、ボタンで留めた後、隙間から風が入ってこないようにするためにふたをその上から重ねてボタンで留めるという二重留めになっていた[189]。ジャケットの腰の部分の左右にはふた付きの切れ込みポケットが付いており、頭部にはフードが付いていた[189]。ウエスト部分には内蔵された布ベルト、フードと裾の部分には引き紐が入っており絞ることができた[189][190]。

ヴィンターアンツークのズボンの前部にも前ボタンが付いており、ジャケットと同様二重留めになっている[191]。ズボンの裾はブーツに押し込むかブーツの上にかぶせて裾の部分の紐で結んでとめた。ズボン自体は着脱式のサスペンダーを使用して留めた[191][192]。

ヴィンターアンツークのジャケットとズボンはともにリバーシブル型であり、反転着用ができた。初期に生産された物は表が野戦灰色、裏が真っ白な雪中迷彩になっていたが、後に表は迷彩柄に変更された。陸軍はスプリンターパターンとウォーターパターンという2種類の迷彩を使用していた[189]。武装SSも同じヴィンターアンツークを使用していたが、彼らの迷彩のパターンは陸軍のものとは異なり、より種類が多く、また精巧だった[193]。

また、ソ連軍も白い雪中迷彩の防寒着を着ていたので遠距離からでは友軍か敵軍か識別するのが困難なことが多かったという。そのためヴィンターアンツークを着るドイツ兵たちはジャケットの上腕部に味方を識別できる目印などを毎日変えて付けた[189][194][195]。

防寒服とはいってもヴィンターアンツークにはウールは1割未満しか入っていなかったため保温機能はさほどよくなかった[192]。またシラミなど害虫の温床になりやすく、濡れると乾きにくく、表地が破れやすい、あるいは部位によって保温性能がまちまちであるという弱点も持っていた。

-

白側のヴィンターアンツークを着用する兵士(1944年ロシア)

-

白側のヴィンターアンツークを着用する兵士たち(1944年ロシア)

-

迷彩側のヴィンターアンツークを着用するパンツァーシュレック兵(1944年ロシア)

-

白側のヴィンターアンツークを着用する兵士(1944年ロシア)

-

1942年以降、ドイツ陸軍は武装SSと同様の袖章が導入された。右は中尉の袖章を身に付けている(1944年 ロシア)

フェルト製ブーツ[編集]

ロシアの厳しい厳冬を体験したドイツ軍は凍傷患者を減らすために東部戦線用の防寒靴を作成する必要に迫られ、フェルト製ブーツを開発した[196]。通常のブーツよりも寒さを防げるようにフェルトと革を組み合わせて作られている[197]。フェルトは再生ウールをまぜて動物の毛を圧縮したものだったので色はグレー、あるいは褐色がかっていた[196]。靴底には滑り止めとして革製の円板が複数付いており[197]、雪上や凍結した地面での移動を楽にしている[196]。

ソ連軍のフェルト製の「ワーレンキブーツ」が参考にされており、ワーレンキブーツになめらかな皮の内張りと革の鋲を打った丈夫な靴底を追加し、また踵を革で補強するなどの改良を施したものだった。色や補強革、靴底などに多くのバリエーションが見られるが、すべて共通の革とフェルトを使用していた[196]。

ローラー付きのバックルにより上部を閉めるのが容易であり、熱が逃げたり、雪が入ってくることがないようにしていた[196]。

-

フェルトブーツ(左)

その他の防寒装備[編集]

東部戦線で不可欠になっていたのがコプフシュッツァー (Kopfschützer) と呼ばれたウール・ニットの頭巾である。これは頭からかぶって使用したり、あるいは首の所までさげてスカーフとして使用した[198]。

東部戦線用のブーツも導入された。 ソ連軍の防寒帽を真似て毛皮帽 (Pelzmützen) という軍帽も作成された。これはウール製の帽子の両サイドに毛皮を付けている帽子で、必要とあればこの毛皮の部分を下して耳当てにすることができた[198]。

-

コプフシュッツァーを着用して耳を守る兵士(1943年南ロシア)

-

毛皮帽

-

毛皮帽をかぶる戦車兵(1944年ロシア)

北アフリカ戦線の軍服[編集]

1941年から1943年にかけてドイツアフリカ軍団をはじめとする北アフリカ派遣軍は、エルヴィン・ロンメル元帥の指揮のもとに北アフリカで英米軍と激戦を繰り広げた。いわゆる北アフリカ戦線である。北アフリカの厳しい気候のもとに戦うドイツ軍はコットン製の独自の熱帯用の軍服を着用した。とはいってもこの熱帯用軍服はもともと北アフリカ戦線のために制定されたわけではなかった(北アフリカ戦線はドイツ軍にとってイタリア軍の敗北の尻拭いで急遽参戦することになった戦線である)。1940年末に地中海における作戦行動を想定して開発されたものであった[199][200]。したがってここで紹介する熱帯軍服は北アフリカに限らずヨーロッパ南部など他の酷暑の場所でも用いられていた。ヨーロッパ北部においてさえ幾つかの部隊が夏季用制服として使用したという[201]。

熱帯野戦服[編集]

熱帯野戦服の素材はコットンであり、色はオリーブドラブ色だった[199][202]。しかし灼熱のアフリカでは洗濯を繰り返す必要があったため、色が落ちやすく、白色に近くなるまで使いこまれたものも少なくはなかったという[200][202]。開襟して着用する[200]。前ボタンは5つ、ふた付きプリーツポケットが4つついていた(プリーツは1943年に廃止されている)。ロンメル元帥など一部を除いて熱帯野戦服には将校、下士官、兵士による違いはなかった[202]。戦車兵も黒服ではなく熱帯野戦服を着用し、上襟にドッペルリッツェン、下襟に髑髏の徽章を付けた[200][203][204]。熱帯野戦服の襟章に台布はなく、ドッペルリッツェンや髑髏の襟章はそのまま付けられていた。ドッペルリッツェンはライトブルー色だった。一方右胸鷲章はキツネ色の台布の上に貼り付けられていた[202]。

北アフリカ戦線に従軍した者には独自の袖章の授与があった。2ヶ月間北アフリカ戦線に従軍した者には 「AFRIKAKOPPS」と記された袖章が授与された[205]。さらに1943年1月には6カ月以上の従軍者、もしくは北アフリカ戦線で負傷した者に対して文字の左右にヤシの木がデザインされた "AFRIKA" の袖章が与えられるようになった[206]。

熱帯野戦服のズボンには半ズボン、長ズボン、乗馬ズボンの3種類あった[205][207]。通常の野戦服と同様に乗馬ズボンは主に将校たちがはいていた[208]。通常の野戦服のズボンは後部と両脇についたバックル付きのストラップで調整してサスペンダー(ズボン吊り)で吊るしていたが、熱帯野戦服のズボンはベルトが内蔵されていてズボン吊りを使用しなくてもズボンが下がらないようになっていた[204][207]。しかしサスペンダーも使用できるようになっていた[209]。この方式は後に通常の野戦服のズボンにも導入された[207]。

熱帯服の下に着るシャツもコットン製だが、上着と色が少し異なりオリーブグリーン色だった[207]。日中は上着なしで着用することも多かったため、肩に肩章をつけられるようになっていた[207]。

北アフリカでは固定的な規則よりも個人的な着心地の良さの方が重視されていたため他の戦域に比べると服装の自由がかなり認められており、正規の物ではない鹵獲品などを装着することも多かったという[203][210]。

-

熱帯服(2017年マレット博物館)

-

ロンメル元帥のアフリカでの軍服

-

シャツに肩章と鷲章を付けた空軍兵士

-

袖に「AFRIKAKOPPS」の袖章を付けた空軍兵士、2か月以上の北アフリカ戦線従軍者に与えられるもの

-

「AFRIKA」の袖章、6カ月以上の北アフリカ戦線従軍者や負傷者に与えられるもの

熱帯用の軍帽[編集]

熱帯地方特有の軍帽に熱帯ヘルメットがある。コルクの帽体に布をかぶせた物である[211]。シュタールヘルムと同様に右側には鷲章が、左側に国家色のデカールが入っていた[212]。しかし熱帯ヘルメットは耐破片能力がなく、かつかさばるために次第に使われなくなっていった[212]。

かわって使われるようになったのがコットン製略帽であり、これにはヨーロッパでつかわれていたのと同型の物とバイザーが付けられた物の二種類あった。前者は主に戦車兵が使い、後者はそれ以外の兵たちが使った。このバイザー付き略帽は山岳部隊の山岳帽をモデルにした物であったが、兵たちに好評であり、後に山岳帽とともに規格帽(M43帽)のモデルとなる[199][210]。

シュタールヘルムも用いられたが、これはヨーロッパでつかわれていた物と形状の違いはなく、色をサンドカラーに塗装しただけである[212]。

熱帯関連の軍帽は熱発散効果を狙って帽子の中に赤い布が貼ってあった[205]。

-

熱帯ヘルメット

-

熱帯ヘルメット内装

-

熱帯用ヘルメット

-

熱帯ヘルメットの兵士(上)とバイザー付き略帽の兵士(下の二人)

-

バイザー付き略帽

-

バイザー付き略帽をかぶる将校たちと作戦会議するロンメル元帥

熱帯用の外套[編集]

砂漠は温度差が激しく日中は猛暑だが、夜は非常に冷える。従って外套は必須であった[213][214]。デザインは通常の外套と同じであり、砂漠用に色がカーキ色になっていただけである[213]。

通常の野戦灰色の外套は将官用は下襟が赤くなっているのが特徴だったが、熱帯用外套の場合はそれがなくカーキ色で統一されていた[213]。

-

外套を着用したロンメル元帥と部下の将校たち。

熱帯用のブーツ[編集]

熱地向けの装備として、編み上げブーツも使われていた。足首の部分は革製で、靴底には通常の野戦靴と同様の金具が打たれていた。足首から上はコットン製の布地で、丈は足首までの短いものと、ひざ下までの長いものに大別できた。

外国人部隊の軍服[編集]

ソ連やイギリスなどから過酷な支配を受けている地域の住民たちの中には反ソや反スターリン、反英を共通項にしてドイツ国防軍陸軍に従軍する者たちもいた。彼らも基本的にドイツ軍の野戦服を着用していたが、判別できるよう特殊な徽章をつけていた。たとえば反スターリン派のソ連兵捕虜で構成されたロシア解放軍では軍帽にロシア国旗の赤と白と青を基調とした帽章を付け、また独特な襟章や肩章をつけ、左腕の袖にはロシア語のロシア解放軍(露:Русская Освободительная Армия)の略であるРОАの文字の入った×印の袖章を付けていた[215]。

-

反英インド人による自由インド部隊兵士。この部隊は後に武装SSに転属した

-

北アフリカや中東の反英アラブ人で構成される自由アラブ部隊兵士。

-

自由アラブ部隊所属の黒人兵士

-

初期のロシア解放軍兵士の制服。まだドイツ軍のドッペルリッツェンの襟章を使用している

-

ロシア解放軍兵士の制服。徽章類がかなり独特になっている

陸軍女性補助員たちの制服[編集]

ドイツ国防軍に女性は入隊できず、開戦当初女性は軍務にノータッチだった。しかし大戦中期以降には後方勤務の男性を出来る限り前線に送るため陸軍・海軍・空軍・SS・警察いずれでも女性補助隊 (Helferinnen) が導入された。女性補助員は戦闘には参加せず後方任務のみを行うと定められていた。1940年10月に通信女性補助隊が結成され、それを皮切りに後方任務を行う女性補助隊が続々と結成された[注釈 7]。

陸軍の女性補助員には、グレーのウール製背広とスカート、グレーもしくは白のブラウスと黒いネクタイが支給された。背広の前ボタンは一列2個のダブルボタンになっている。内袋式の胸ポケットが付いており、右胸ポケットのふたには鷲章が入っていた[217]。1944年には材料不足により背広が簡略化された。背広の前ボタンがシングルになり、またポケットは胸ポケットから腰ポケットになり、ポケットのふたに付いていたボタンがなくなった[218]。

背広の左袖の部分には袖章を付けた。所属する女性補助隊の名称と階級を示すためである[注釈 8]。この袖章は1944年11月29日に三軍すべての女性補助隊が国防軍女性補助隊に改組され彼女たちの階級が細かく制定されたのを機に大きく変更された[219]。それ以外に通信女性補助員の場合は黒ネクタイや左上腕部に通信隊を示すブリッツ(雷光)章を入れた。このブリッツ章のために彼女らは「ブリッツメートヒェン(Blitzmädchen, カミナリ嬢)」と呼ばれていたという[218]。

帽子は略帽に似た物を支給されたが、男性軍人達が着用する略帽は円形章が付いているのに対して、女性補助員の略帽にはこれが付かず、鷲章だけが付いていた[217]。指導員階級の女性補助員は帽子に銀コードのパイピングを付けていた[219]。

防寒着としてグレーの外套も支給されていた。外套は一列4個のダブルボタンになっており、ボタンなしのふた付き腰ポケットが左右に付いている。背部は男性軍人の外套と同様に裾から腰までにかけて切り込みが入っており、長方形の調整バックル付きのハーフベルトが付いていた[218]。

作業用スモックも支給された。上記の制服は外出着として着用し、日常勤務にはこのスモックを着ることが多かったようである。スモックは6個の前ボタンで、右胸に鷲章が入っている。ポケットは付いていない物が多かったという。襟に取り外し式の白い襟ライナーを付ける者もいたようである[220]。

また彼女たちには革製ハンドバッグが支給されていた。占領地で勤務にあたる女性補助員には派手な格好やアクセサリーは禁止されており、最低限のメイクのみが許された[217]。

-

ドイツ軍占領下パリで勤務する通信女性補助員たち(1940年)

-

通信女性補助員たち(1944年)

-

国防軍女性補助隊の制服。1944年改訂版の制服を着ている(2008年ワルシャワ蜂起再現イベント)

-

女性補助員の外套(2015年ブリーレ解放祭)

脚注[編集]

注釈[編集]

- ^ しかし新米の下級将校などはあまり資金に余裕がなくオーダーメイドの費用を出し惜しんだり、またオーダーメイドしても消耗を避けるために野戦などでは使用を避ける傾向が強かった。そのため支給軍服に将校の徽章を付けただけの物も多く見られる[5][6]。

- ^ Mとは「Model」の略である。1935年に制定されたのでM35野戦服とするのが自然と思われるが、日本や英語圏の国ではM36野戦服と呼びならわすのが通例となっている[7]。

- ^ 中隊附准尉にあたる

- ^ ドイツ陸軍において単に大将という階級名称は存在せず、伝統的に兵科名を冠するのが正式な階級名称であった(兵科大将)。

- ^ 戦意高揚のため、1943年3月より伝統的な『擲弾兵 (Grenadier)』の呼称に変更された。

- ^ 自動車化偵察大隊(後に装甲偵察大隊)の兵科色が複雑になっているのは、戦前から戦中にかけて、4回以上も兵科色が変わったことと、規定と異なるものを使用した者が多いのが原因である。公認か、非公認か、指揮官の個人的好みか、ただ単に伝統的な色だからという理由で兵科色の変更を拒んだ部隊もあった。あるいは戦争後期の物資供給状況の悪化で規定通りの制服と兵科色を揃えるのが難しくなったケースもあったようである[159]。

- ^ 女性補助隊には通信女性補助隊の他にドイツ兵の福利厚生に携わる福利厚生女性補助隊、陸軍の各地の司令部で事務をこなす本部付女性補助隊、掃除や炊飯などを担当する雑役女性補助隊、陸軍の乗馬訓練学校で働いていた調馬女性補助隊などがある。1944年11月29日に三軍のすべての女性補助隊は国防軍女性補助隊(Wehrmachthelferinnen)として統合された[216]。

- ^ 女性補助員には特有の階級が存在した。はじめ各女性補助隊ごとに階級制度は別々だったが、1944年11月29日に全ての女性補助隊が国防軍女性補助隊に統合されると階級制度も統一された。その階級をみてみると下から女性補助員 (Helferin)、上級女性補助員 (Oberhelferin)、高級女性補助員 (Haupthelferin)、軍務女性指導員 (Truppführerin)、上級軍務女性指導員 (Obertruppführerin)、業務女性指導員 (Dienstführerin)、上級業務女性指導員 (Oberdienstführerin)、高級業務女性指導員 (Hauptdienstführerin)、本部付女性指導員 (Stabsführerin)、上級本部付女性指導員 (Oberstabsführerin) となっている[219]。

出典[編集]

- ^ a b 菊月俊之 2002, p. 2.

- ^ 菊月俊之 2002, p. 18.

- ^ ド・ラガルド 1996, p. 5.

- ^ a b c d e f WWII ドイツ軍兵器集 〈火器/軍装編〉、p.14

- ^ 菊月俊之 2002, p. 6.

- ^ a b c 月刊グランドパワーNO.63 1999年8月号、p.112

- ^ a b c プルット & エドワーズ 1995, p. 4.

- ^ a b c d e f g h i j WWII ドイツ軍兵器集 〈火器/軍装編〉、p.20

- ^ 月刊グランドパワーNO.62 1999年7月号、p.10

- ^ ダグラス 1972, p. 26, サイス 2011, p. 33

- ^ ダグラス 1972, p. 26.

- ^ a b ド・ラガルド 1996, p. 11.

- ^ ダーマン 1998, p. 8.

- ^ a b 月刊グランドパワーNO.62 1999年7月号、p.12

- ^ ダーマン 1998, p. 11.

- ^ a b サイス 2011, p. 33.

- ^ a b 月刊グランドパワーNO.63 1999年9月号、p.120

- ^ a b 月刊グランドパワーNO.63 1999年9月号、p.122

- ^ ダグラス 1972, p. 31.

- ^ a b 月刊グランドパワーNO.63 1999年9月号、p.123

- ^ a b ダーマン 1998, p. 25.

- ^ a b c d WWII ドイツ軍兵器集 〈火器/軍装編〉、p.22

- ^ a b c 月刊グランドパワーNO.63 1999年9月号、p.124

- ^ a b c ド・ラガルド 1996, p. 66.

- ^ a b c 月刊グランドパワーNO.63 1999年9月号、p.125

- ^ a b 月刊グランドパワーNO.63 1999年8月号、p.111

- ^ a b 山下(2011)、下巻p.46

- ^ a b c 月刊グランドパワーNO.63 1999年8月号、p.118

- ^ a b c d e 月刊グランドパワーNO.63 1999年8月号、p.114

- ^ 山下(2011)、下巻p.138-139

- ^ a b ダーマン 1998, p. 12.

- ^ a b c 菊月俊之 2002, p. 227.

- ^ 菊月俊之 2002, p. 29.

- ^ a b c d e f WWII ドイツ軍兵器集 〈火器/軍装編〉、p.12

- ^ 月刊グランドパワーNO.63 1999年8月号、p.113

- ^ 菊月俊之 2002, p. 19.

- ^ a b c d e f g WWII ドイツ軍兵器集 〈火器/軍装編〉、p.13

- ^ Davis & Turner p.145

- ^ ド・ラガルド 1996, p. 87.

- ^ 月刊グランドパワーNO.63 1999年8月号、p.113-114

- ^ a b 菊月俊之 2002, p. 20.

- ^ a b c d e f 菊月俊之 2002, p. 141.

- ^ a b ド・ラガルド 1996, p. 30.

- ^ WWII ドイツ軍兵器集 〈火器/軍装編〉、p.14-15

- ^ a b c d WWII ドイツ軍兵器集 〈火器/軍装編〉、p.23

- ^ a b c 月刊グランドパワーNO.62 1999年7月号、p.27

- ^ a b c 菊月俊之 2002, p. 142.

- ^ a b 山下(2011)、下巻p.56

- ^ WWII ドイツ軍兵器集 〈火器/軍装編〉、p.15

- ^ a b WWII ドイツ軍兵器集 〈火器/軍装編〉、p.36

- ^ a b ド・ラガルド 1996, p. 37.

- ^ a b ド・ラガルド 1996, p. 16.

- ^ WWII ドイツ軍兵器集 〈火器/軍装編〉、p.9

- ^ 菊月俊之 2002, p. 232.

- ^ ダグラス 1972, p. 36.

- ^ a b 月刊グランドパワーNO.62 1999年7月号、p.21

- ^ ド・ラガルド 1996, p. 106.

- ^ ド・ラガルド 1996, p. 86.

- ^ a b c ド・ラガルド 1996, p. 75.

- ^ プルット & エドワーズ 1995, p. 263.

- ^ a b c d ダグラス 1972, p. 43.

- ^ 山下英一郎 2010, p. 324.

- ^ a b c d サイス 2011, p. 28.

- ^ a b c d 菊月俊之 2002, p. 78.

- ^ a b ド・ラガルド 1996, p. 32.

- ^ WWII ドイツ軍兵器集 〈火器/軍装編〉、p.6

- ^ WWII ドイツ軍兵器集 〈火器/軍装編〉、p.32

- ^ ド・ラガルド 1996, p. 57.

- ^ サイス 2011, p. 29.

- ^ a b 菊月俊之 2002, p. 28.

- ^ ド・ラガルド 1996, p. 65.

- ^ ド・ラガルド 1996, p. 73-74.

- ^ 菊月俊之 2002, p. 37.

- ^ a b WWII ドイツ軍兵器集 〈火器/軍装編〉、p.25

- ^ a b c d 菊月俊之 2002, p. 30.

- ^ a b サイス 2011, p. 69.

- ^ a b サイス 2011, p. 70.

- ^ Sudrow 2010, p. 379.

- ^ Schlicht & Angolia 2000, p. 111.

- ^ サイス 2011, p. 72.

- ^ サイス 2011, p. 76.

- ^ a b WWII ドイツ軍兵器集 〈火器/軍装編〉、p.18

- ^ 菊月俊之 2002, p. 32.

- ^ a b サイス 2011, p. 131.

- ^ 菊月俊之 2002, p. 39.

- ^ ド・ラガルド 1996, p. 26.

- ^ a b c 菊月俊之 2002, p. 34.

- ^ サイス 2011, p. 150.

- ^ 菊月俊之 2002, p. 43.

- ^ a b 菊月俊之 2002, p. 36.

- ^ WWII ドイツ軍兵器集 〈火器/軍装編〉、p.19

- ^ a b c サイス 2011, p. 136.

- ^ a b c 菊月俊之 2002, p. 38.

- ^ サイス 2011, p. 143.

- ^ a b サイス 2011, p. 222.

- ^ サイス 2011, p. 222, 菊月俊之 2002, p. 66

- ^ 菊月俊之 2002, p. 58.

- ^ 菊月俊之 2002, p. 60.

- ^ 上田信 2001, p. 108.

- ^ WWII ドイツ軍兵器集 〈火器/軍装編〉、p.77

- ^ a b c 菊月俊之 2002, p. 44.

- ^ 菊月俊之 2002, p. 46.

- ^ ボルサレロ 1994, p. 23.

- ^ a b 菊月俊之 2002, p. 48.

- ^ ド・ラガルド 1996, p. 81.

- ^ a b 菊月俊之 2002, p. 51.

- ^ a b c プルット & エドワーズ 1995, p. 7.

- ^ サイス 2011, p. 128.

- ^ ダグラス 1972, p. 29.

- ^ a b c 菊月俊之 2002, p. 22.

- ^ サイス 2011, p. 37.

- ^ 山下(2011)、下巻p.138

- ^ a b c ド・ラガルド 1996, p. 29.

- ^ 山下(2011)、下巻p.51

- ^ a b 菊月俊之 2002, p. 228.

- ^ 山下(2011)、下巻p.141

- ^ プルット & エドワーズ 1995, p. 21.

- ^ ダグラス 1972, p. 28.

- ^ WWII ドイツ軍兵器集 〈火器/軍装編〉、p.46

- ^ 山下(2011)、下巻p.44

- ^ サイス 2011, p. 38.

- ^ 菊月俊之 2002, p. 23/25.

- ^ ダグラス 1972, p. 103.

- ^ ダグラス 1972, p. 105.

- ^ 菊月俊之 2002, p. 24.

- ^ ダグラス 1972, p. 122.

- ^ WWII ドイツ軍兵器集 〈火器/軍装編〉、p.48

- ^ a b c d e f g WWII ドイツ軍兵器集 〈火器/軍装編〉、p.40

- ^ a b サンケイ新聞社出版局

- ^ a b 山下(2011)、下巻p.134

- ^ ダーマン 1998, p. 20.

- ^ a b 菊月俊之 2002, p. 75.

- ^ 山下(2011)、下巻p.58

- ^ 上田信 2001, p. 6.

- ^ 山下(2011)、下巻p.60-61

- ^ a b c d e f WWII ドイツ軍兵器集 〈火器/軍装編〉、p.3

- ^ WWII ドイツ軍兵器集 〈火器/軍装編〉、p.2

- ^ a b c ド・ラガルド 1996, p. 9.

- ^ a b ダーマン 1998, p. 9.

- ^ 菊月俊之 2002, p. 77.

- ^ a b c d e WWII ドイツ軍兵器集 〈火器/軍装編〉、p.5

- ^ プルット & エドワーズ 1995, p. 19.

- ^ 菊月俊之 2002, p. 79.

- ^ a b 『欧州戦史シリーズVol.13、ドイツ装甲部隊全史(3)』(2000)、p.25

- ^ ド・ラガルド 1996, p. 78.

- ^ 上田信 2001, p. 120.

- ^ プルット & エドワーズ 1995, p. 7, ボルサレロ 1994, p. 23

- ^ a b c 菊月俊之 2002, p. 76.

- ^ a b プルット & エドワーズ 1995, p. 15.

- ^ 上田信 2001, p. 14.

- ^ プルット & エドワーズ 1995, p. 17.

- ^ プルット & エドワーズ 1995, p. 18.

- ^ 上田信 2001, p. 44.

- ^ プルット & エドワーズ 1995, p. 8.

- ^ プルット & エドワーズ 1995, p. 53.

- ^ a b c プルット & エドワーズ 1995, p. 11/54.

- ^ プルット & エドワーズ 1995, p. 11.

- ^ プルット & エドワーズ 1995, p. 85.

- ^ a b プルット & エドワーズ 1995, p. 140.

- ^ a b c ダーマン 1998, p. 16.

- ^ a b c WWII ドイツ軍兵器集 〈火器/軍装編〉、p.7

- ^ プルット & エドワーズ 1995, p. 9-10.

- ^ ド・ラガルド 1996, p. 82.

- ^ プルット & エドワーズ 1995, p. 10.

- ^ a b プルット & エドワーズ 1995, p. 9.

- ^ プルット & エドワーズ 1995, p. 219.

- ^ 『欧州戦史シリーズVol.13、ドイツ装甲部隊全史(2)』(2000)、p.106

- ^ 山下英一郎 2006, p. 131.

- ^ 山下英一郎 2006, pp. 136–138, ド・ラガルド 1996, pp. 36–37

- ^ 山下英一郎 2006, p. 138.

- ^ 山下英一郎 2006, p. 137.

- ^ a b ド・ラガルド 1996, p. 36.

- ^ 山下英一郎 2006, p. 135.

- ^ ダーマン 1998, p. 21.

- ^ ド・ラガルド 1996, p. 118.

- ^ 菊月俊之 2002, p. 88.

- ^ a b 菊月俊之 2002, p. 95.

- ^ a b c d e f 菊月俊之 2002, p. 100.

- ^ a b 菊月俊之 2002, p. 98.

- ^ 菊月俊之 2002, p. 101.

- ^ 菊月俊之 2002, p. 102.

- ^ a b c WWII ドイツ軍兵器集 〈火器/軍装編〉、p.37

- ^ a b ダグラス 1972, p. 90.

- ^ a b c ド・ラガルド 1996, p. 28.

- ^ 菊月俊之 2002, p. 96.

- ^ a b c 菊月俊之 2002, p. 103.

- ^ a b 菊月俊之 2002, p. 104.

- ^ 上田信 2001, p. 46.

- ^ a b c d e f WWII ドイツ軍兵器集 〈火器/軍装編〉、p.27

- ^ ド・ラガルド 1996, p. 61.

- ^ a b ド・ラガルド 1996, p. 60.

- ^ a b WWII ドイツ軍兵器集 〈火器/軍装編〉、p.28

- ^ 菊月俊之 2002, p. 144.

- ^ 上田信 2001, p. 81.

- ^ 菊月俊之 2002, p. 150.

- ^ a b c d e サイス 2011, p. 79.

- ^ a b WWII ドイツ軍兵器集 〈火器/軍装編〉、p.29

- ^ a b 菊月俊之 2002, p. 146.

- ^ a b c 菊月俊之 2002, p. 152.

- ^ a b c d 『欧州戦史シリーズVol.5、北アフリカ戦線』(1998)、p.98

- ^ ダグラス 1972, p. 102.

- ^ a b c d WWII ドイツ軍兵器集 〈火器/軍装編〉、p.30

- ^ a b ダーマン 1998, p. 15.

- ^ a b 菊月俊之 2002, p. 155.

- ^ a b c 上田信 2001, p. 74.

- ^ 菊月俊之 2002, p. 162.

- ^ a b c d e WWII ドイツ軍兵器集 〈火器/軍装編〉、p.31

- ^ ダグラス 1972, p. 100.

- ^ ド・ラガルド 1996, p. 27.

- ^ a b ダグラス 1972, p. 99.

- ^ WWII ドイツ軍兵器集 〈火器/軍装編〉、p.33

- ^ a b c 菊月俊之 2002, p. 154.

- ^ a b c 菊月俊之 2002, p. 156.

- ^ ダーマン 1998, p. 17.

- ^ 『欧州戦史シリーズVol.10、ベルリン攻防戦』(1999)、p.85

- ^ ウィリアムソン 2007, p. 10.

- ^ a b c ウィリアムソン 2007, p. 6.

- ^ a b c ウィリアムソン 2007, p. 7.

- ^ a b c ウィリアムソン 2007, p. 11.

- ^ ウィリアムソン 2007, p. 8.

参考文献[編集]

- ウィリアムソン, ゴードン 著、平田光夫 訳『第二次大戦のドイツ軍婦人補助部隊』大日本絵画〈オスプレイ・ミリタリー・シリーズ〉、2007年。ISBN 978-4499229401。

- 上田信『ドイツ陸軍戦史』大日本絵画、2001年。ISBN 978-4499227513。

- 上田信『図解 第二次大戦 各国軍装』新紀元社、2017年。ISBN 978-4775315514。

- 菊月俊之『ドイツ軍ユニフォーム&個人装備マニュアル』グリーンアロー出版社、2002年。ISBN 978-4766333398。

- サイス, アグスティン 著、村上和久 訳『ドイツ軍装備大図鑑』原書房、2011年。ISBN 978-4562047468。

- ダグラス, S.R.ゴードン 著、本郷健 訳『ドイツ国防軍ミリタリー・ルック―野戦服・階級章から装備・小火器まで』サンケイ新聞社出版局〈第二次世界大戦ブックス別巻5〉、1972年。ASIN B000J9K412。

- ダーマン, ピーター 著、三島瑞穂、北島護 訳『第2次大戦各国軍装全ガイド』並木書房〈ミリタリー・ユニフォーム7〉、1998年。ISBN 978-4890631070。

- ド・ラガルド, ジャン 著、アルバン編集部 訳『第2次大戦ドイツ兵軍装ガイド』アルバン〈ミリタリー・ユニフォーム4〉、1996年。ISBN 978-4890630899。

- プルット, マイケル・H、エドワーズ, ロバート・J 著、向井祐子 訳『パンツァー・ユニフォーム 第2次大戦ドイツ機甲部隊の軍装』大日本絵画、1995年。ISBN 978-4499226493。

- ボルサレロ, J.F 著、菊地晟 訳『第二次大戦ドイツの迷彩服〈1937‐1945〉』ホビージャパン、1994年。ISBN 978-4894250406。

- 山下英一郎『ナチ・ドイツ軍装読本 SS・警察・ナチ党の組織と制服』彩流社、2006年。ISBN 978-4779112126。

- 山下英一郎『制服の帝国 ナチスSSの組織と軍装』彩流社、2010年。ISBN 978-4779114977。

- 山下英一郎『制服の帝国 ナチスの群像 下巻』ホビージャパン、2011年。ISBN 978-4798602042。

- 『月刊グランドパワーNO.62 1999年7月号 ドイツ軍ユニフォーム(1)』デルタ出版、1999年。

- 『月刊グランドパワーNO.63 1999年8月号 ドイツ軍ユニフォーム(2)』デルタ出版、1999年。

- 『月刊グランドパワーNO.64 1999年9月号 ドイツ軍ユニフォーム(3)』デルタ出版、1999年。

- 『WWII ドイツ軍兵器集 〈火器/軍装編〉』ワールドフォトプレス〈Wild Mook 39〉、1980年。ASIN B000J8APY4。

- 『北アフリカ戦線』学研〈欧州戦史シリーズVol.5〉、1998年。ISBN 978-4056017830。

- 『ベルリン攻防戦』学研〈欧州戦史シリーズVol.10〉、1999年。ISBN 978-4056020601。

- 『ドイツ装甲部隊全史(2)』学研〈欧州戦史シリーズVol.12〉、2000年。ISBN 978-4056020694。

- 『ドイツ装甲部隊全史(3)』学研〈欧州戦史シリーズVol.13〉、2000年。ISBN 978-4056022148。

- 『ナチ独逸ミリタリー・ルック 制服・制帽から勲章・ワッペン・徽章まで』サンケイ新聞社出版局〈第二次世界大戦ブックス〈別巻 1〉〉、1972年。

- Brian L Davis; Pierre Turner (1986). German uniforms of the Third Reich : 1933 - 1945 : in colour. Poole u.a.: Blandford Pr.. ISBN 978-0-7137-1927-7

- Sudrow, Anne (2010). Der Schuh im Nationalsozialismus. Eine Produktgeschichte im deutsch-britisch-amerikanischen Vergleich. Wallstein

- Schlicht, Adolf; Angolia, John R. (2000). Die deutsche Wehrmacht. Uniformierung und Ausrüstung 1933-1945. Band 1: Das Heer.. Motorbuch Verlag. ISBN 3-613-01390-8

関連項目[編集]

ウィキメディア・コモンズには、ドイツ国防軍陸軍の軍服に関するカテゴリがあります。

ウィキメディア・コモンズには、ドイツ国防軍陸軍の軍服に関するカテゴリがあります。

![規則違反で使用している者が確認される髑髏「SS型」[156]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/SS_Totenkopf.jpg/120px-SS_Totenkopf.jpg)

![規則違反で使用している者が確認される髑髏「ブラウンシュヴァイク型」[156]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3c/Braunschweiger_Totenkopf.jpg/117px-Braunschweiger_Totenkopf.jpg)