Tra qualche settimana ricorrerà il centesimo anniversario dell’assassinio di Giacomo Matteotti; la sua figura, il suo impegno, le sue idealità debbono doverosamente essere riproposte alle attuali e alle future generazioni poiché questa straordinaria personalità rappresenta un faro al quale la democrazia italiana deve davvero molto.

Tra qualche settimana ricorrerà il centesimo anniversario dell’assassinio di Giacomo Matteotti; la sua figura, il suo impegno, le sue idealità debbono doverosamente essere riproposte alle attuali e alle future generazioni poiché questa straordinaria personalità rappresenta un faro al quale la democrazia italiana deve davvero molto.

Nell’immaginario collettivo degli italiani, Matteotti è un parlamentare socialista ed è un intransigente democratico che denuncia alcuni brogli elettorali del fascismo e per questo viene ucciso. Quasi nulla si sa d’altro di Matteotti al quale sono intitolate un numero di vie e di piazze come a nessun’altra personalità italiana del Novecento; si ignora chi fosse davvero, cosa abbia fatto e sostenuto nella sua lunga militanza, quale eredità politica abbia lasciato all’antifascismo italiano.

Anche nella storiografia socialista e comunista del secondo dopoguerra Matteotti, al cui nome si ispirarono le Brigate partigiane di matrice socialista, sarà ricordato quasi solamente come un martire del fascismo.

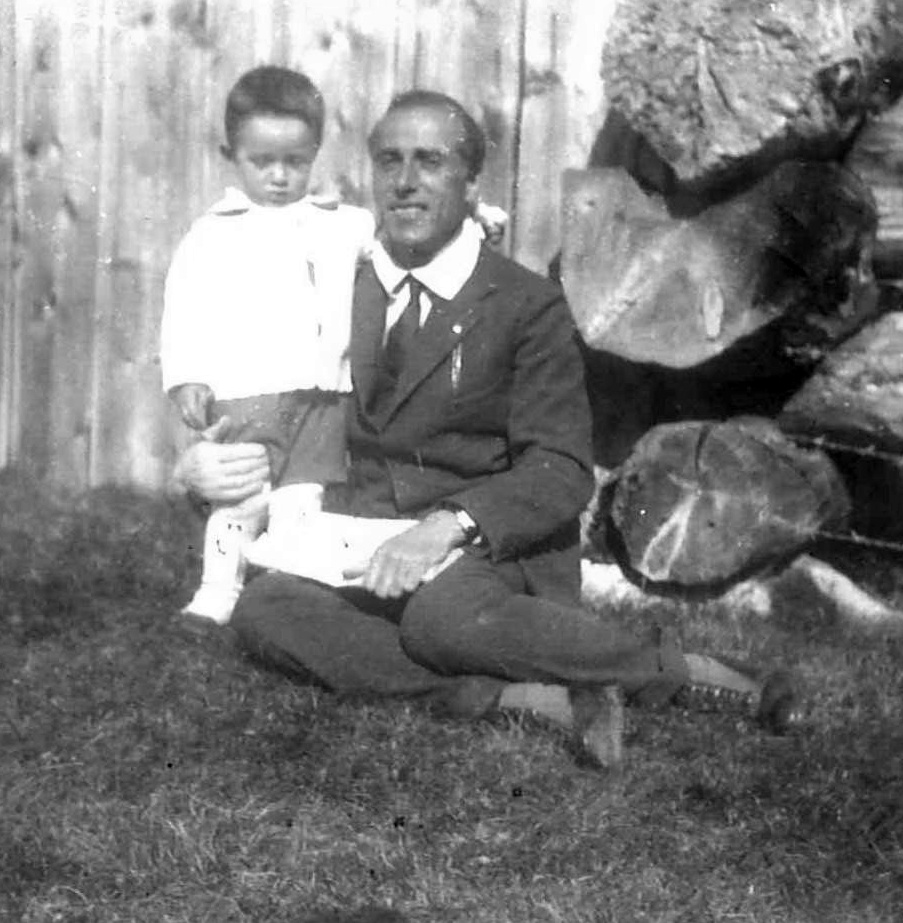

Giacomo Matteotti fu invece un politico colto e raffinato, una figura lucida, poliedrica e straordinaria nell’Italia che si batteva per le idealità socialiste nel primo quarto di secolo del 1900 che seppe comprendere e cogliere l’essenza del fenomeno fascista, che invece altri dirigenti politici sottovalutarono, che tentò di contrapporsi con strenuo impegno al fascismo vincente.

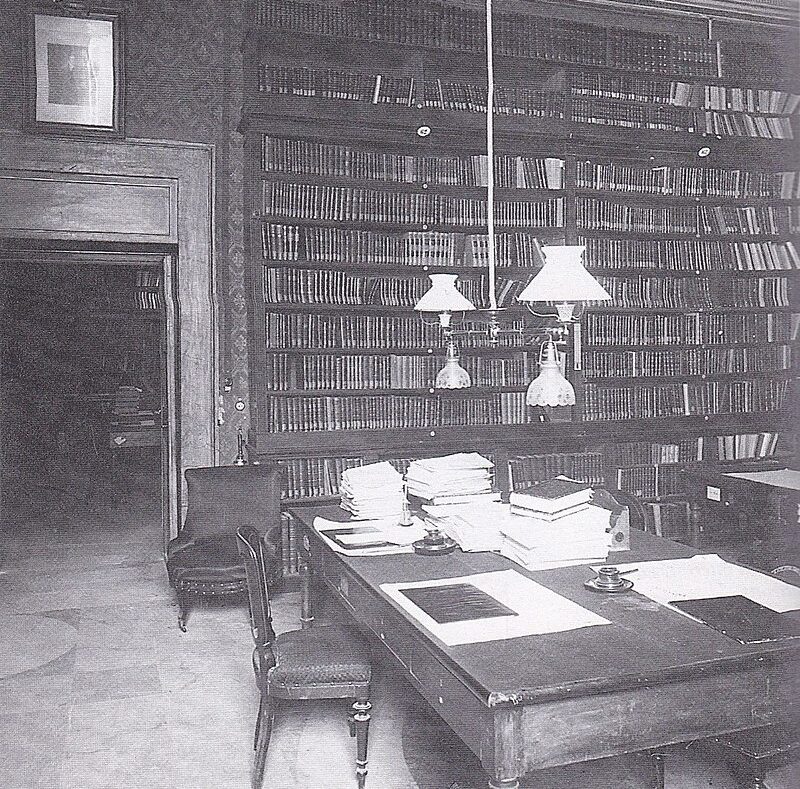

Fu un giurista particolarmente impegnato negli studi penalistici, un amministratore locale che svolse le funzioni di sindaco, consigliere comunale e provinciale a più riprese, fu un organizzatore dell’associazionismo delle autonomie, un sostenitore del movimento cooperativo, fu un militante socialista capace di ricche e qualificate relazioni internazionali, un deputato al Parlamento italiano che ne difendeva la centralità, fu particolarmente impegnato per la corretta gestione del bilancio dello Stato e per una incisiva e moderna riforma fiscale.

Fu un dirigente sindacale e un militante impegnato nei movimenti per la pace. Proveniente da una famiglia benestante aveva chiaramente presente il valore del lavoro e la sua centralità in una società moderna. Il valore del lavoro è riconosciuto davvero, allora come oggi, se vi è anche il riconoscimento pieno dei suoi diritti e della sua dignità altrimenti il lavoro svalorizzato non è quello del quale parla la nostra Costituzione: è un’altra cosa.

Predicò e organizzò iniziative e lotte contro le strutture economiche capitalistiche del suo tempo con una visione chiara sui problemi da affrontare e su quale fosse la parte nella quale collocarsi senza tentennamento alcuno, la parte guidata dalle forze politiche ispirate al socialismo e dalle grandi organizzazioni economiche e sociali quali erano il movimento cooperativo e il movimento sindacale schierandosi sempre con nettezza contro il cosiddetto ”sindacalismo puro” corporativo e collaborativo.

Matteotti fu in costante polemica con il massimalismo dei suoi tempi, ma lo fu frequentemente anche con la concezione politica dei riformisti e delle loro impasse nel rapporto con il giolittismo.

Più volte criticò l’impianto di un riformismo tutto politico e parlamentare guidato da Filippo Turati, un dirigente che stimava molto ma al quale imputò in diverse occasioni di non saper trarre i frutti dalla propria impostazione politica poiché carente di un ancoraggio forte con il mondo del lavoro e con le sue capacità di iniziativa.

Nel classismo di Matteotti, sempre vissuto nel più profondo rispetto delle regole della convivenza civile, fu sempre presente il recupero del conflitto sociale, del suo radicamento nel lavoro e nei ceti popolari. La sua concezione del riformismo fu segnata da una grande concretezza, dalla necessità di sviluppare una coerente e conseguente iniziativa, dal rigore delle proposte, dal proprio protagonismo politico e sociale, dagli obbiettivi che ci si doveva porre, dalle lotte necessarie da mettere in campo per conseguirli supportati dall’unità dei lavoratori, dall’unità di tutti i lavoratori come strumento necessario per vincere con una forte unità di classe.

Matteotti fu sempre a fianco delle leghe bracciantili del Polesine la cui attività sindacale e organizzativa era caratterizzata da un aspro confronto con degli agrari gretti e reazionari che imponevano loro condizioni di lavoro pesantissime e condizioni di vita assai precarie. Sostenne il conseguimento di un salario giusto e dignitoso, sostenne i diritti del lavoro. Sostenne le leghe nelle loro iniziative, nelle loro mobilitazioni, nelle loro trattative, nel difendersi dai soprusi e dagli attacchi portati dagli agrari e dai gendarmi. Nell’impegno per l’emancipazione del lavoro e nell’allargamento della cittadinanza politica e sociale attribuì grande importanza alla funzione dell’ente locale e in esso del ruolo della scuola.

Matteotti fu sempre a fianco delle leghe bracciantili del Polesine la cui attività sindacale e organizzativa era caratterizzata da un aspro confronto con degli agrari gretti e reazionari che imponevano loro condizioni di lavoro pesantissime e condizioni di vita assai precarie. Sostenne il conseguimento di un salario giusto e dignitoso, sostenne i diritti del lavoro. Sostenne le leghe nelle loro iniziative, nelle loro mobilitazioni, nelle loro trattative, nel difendersi dai soprusi e dagli attacchi portati dagli agrari e dai gendarmi. Nell’impegno per l’emancipazione del lavoro e nell’allargamento della cittadinanza politica e sociale attribuì grande importanza alla funzione dell’ente locale e in esso del ruolo della scuola.

Negli anni che vanno dal 1911 al 1920, oltre che per rivendicazioni salariali e normative, si impegnò a fianco dei sindacalisti che operavano nelle campagne del Delta del Po per il riconoscimento delle leghe come espressione esclusiva sindacale del bracciantato per il collocamento, per la conquista dell’imponibile di mano d’opera.

Due conquiste sindacali di grande qualità e importanza. Dirà di lui Gobetti commemorandolo dopo il suo assassinio che “per la sua intransigenza in Polesine, Matteotti fu accusato ora di estremismo anarchico, ora di riformismo mentre era molto distante sia dal massimalismo sindacale anarchico come dall’opportunismo dei sindacalisti riformisti”.

Nel gennaio del 1921 Matteotti, deputato eletto nel collegio di Ferrara-Rovigo, non prese parte al congresso del Psi di Livorno e non ebbe nessun ruolo nelle dinamiche che videro la scissione comunista. Appena giunto al congresso colse l’atmosfera di tensione e di intolleranza che lo caratterizzava, ma dovette precipitosamente fare ritorno a Ferrara, città nella quale erano avvenuti fatti gravi; troppe ferite recenti erano ancora aperte mentre in quei giorni si scatenarono altre provocazioni.

Alle elezioni tenutesi nella primavera del 1920 i socialisti avevano conquistato sia la guida dell’Amministrazione provinciale di Ferrara che di tutti i 21 Comuni del circondario. Nell’estate si era però organizzato il “Fascio Ferrarese di combattimento” guidato da Italo Balbo. Nella provincia da tempo circolavano gruppi di fascisti armati senza che alcuna autorità se ne desse pena, vi erano provocazioni e spedizioni in continuazione e questa terra venne sempre più squassata da scontri e tensioni tra militanti fascisti e socialisti. Erano stati colpiti i luoghi simbolici della democrazia e del movimento operaio, invasa la Camera del Lavoro; negli scontri morirono due fascisti e un socialista.

Alle elezioni tenutesi nella primavera del 1920 i socialisti avevano conquistato sia la guida dell’Amministrazione provinciale di Ferrara che di tutti i 21 Comuni del circondario. Nell’estate si era però organizzato il “Fascio Ferrarese di combattimento” guidato da Italo Balbo. Nella provincia da tempo circolavano gruppi di fascisti armati senza che alcuna autorità se ne desse pena, vi erano provocazioni e spedizioni in continuazione e questa terra venne sempre più squassata da scontri e tensioni tra militanti fascisti e socialisti. Erano stati colpiti i luoghi simbolici della democrazia e del movimento operaio, invasa la Camera del Lavoro; negli scontri morirono due fascisti e un socialista.

Il sindaco di Ferrara e il segretario della Camera del Lavoro Gaetano Zirardini erano stati arrestati. Matteotti tornò in città da Livorno poiché serviva la sua presenza, la sua autorevolezza, i suoi consigli, il suo aiuto morale. Matteotti assunse la responsabilità di segretario della Camera del Lavoro ferrarese per meglio rappresentare i lavoratori e l’organizzazione sindacale cittadina nel rapporto con le autorità e per dare ai lavoratori stessi una guida salda e prestigiosa in un momento così difficile.

Lo fece per contribuire a rimettere rapidamente in sesto l’organizzazione sindacale, e l’organizzazione del partito, oltre che il Comune così pesantemente colpito. Si mise immediatamente all’opera non tralasciando di incitare a una lotta che rimanesse rigorosamente su un terreno di legalità e si svolgesse nel pieno rispetti delle regole.

Lo fece per contribuire a rimettere rapidamente in sesto l’organizzazione sindacale, e l’organizzazione del partito, oltre che il Comune così pesantemente colpito. Si mise immediatamente all’opera non tralasciando di incitare a una lotta che rimanesse rigorosamente su un terreno di legalità e si svolgesse nel pieno rispetti delle regole.

Dovette circolare per un certo tempo per la città di Ferrara costantemente protetto da quattro compagni in un contesto che diverrà terribile. In pochi mesi ben quaranta case del popolo, cooperative e sedi del sindacato e del Partito Socialista saranno attaccate e distrutte. Sarà così avviato lo smantellamento sistematico del movimento operaio e democratico e a questo si stenterà a contrapporre adeguate contromisure.

La vicinanza di Matteotti al dibattito sindacale fu continua e appassionata, lo fu anche e soprattutto quando al gruppo dirigente della CGdL si pose il problema di decidere quale atteggiamento tenere nei confronti del governo Mussolini insediatosi dopo la marcia su Roma. E negli schieramenti democratici italiani gli orientamenti si manifestarono contradditori e incerti se non addirittura contrastanti. Nel sindacato come nel Partito Socialista gli orientamenti erano molto incerti sul che fare.

Benito Mussolini tra il 1922 ed il 1924, dopo essere andato al potere in chiave rivoluzionaria poteva contare solo su 35 deputati a lui vicini, aveva il problema di ricercare un consenso largo, di ristabilire innanzitutto un rapporto di reciproca coesistenza tra il fascismo e le classi conservatrici.

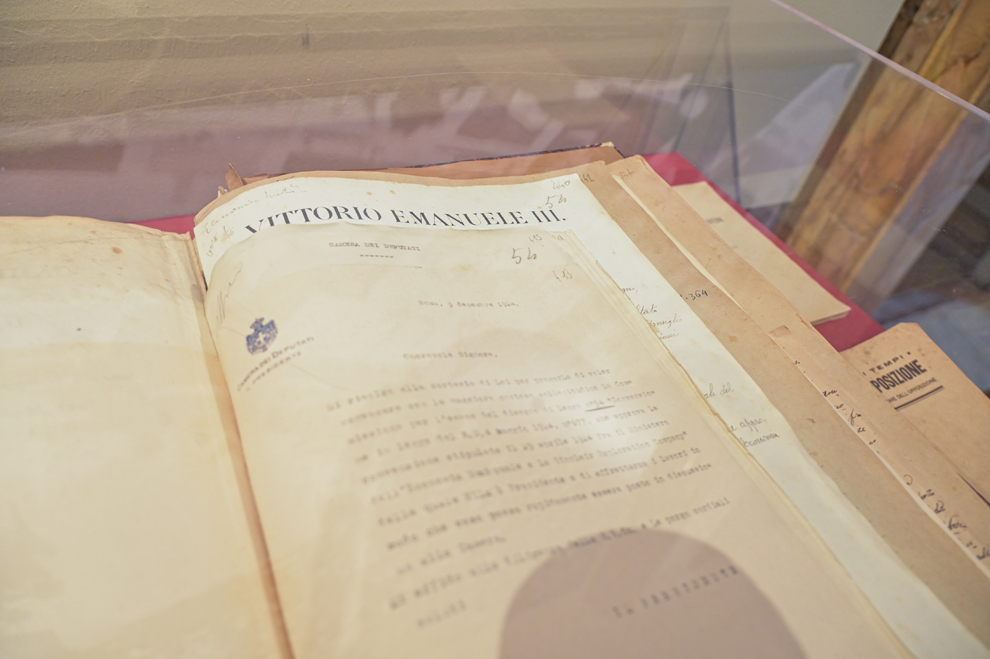

Aveva sopra ogni altra cosa due fronti aperti: quello con le forze di democrazia liberali e democratiche che avevano posizioni critiche verso il fascismo e che attendevano atti significativi da parte del re, ma che Vittorio Emanuele III non compirà mai.

Il secondo fronte era quello con il sindacato. Mussolini tentò di legare a sé la CGdL poiché era rappresentativa del mondo del lavoro benché già pesantemente colpita dallo squadrismo. Il capo del fascismo non poteva lasciare la rappresentanza e il rapporto con il mondo del lavoro alle sinistre e volle quindi tentare il compromesso e cercò di istituire con la CGdL una collaborazione, dapprima personale e successivamente politica: una sorta di pacificazione.

Tutto ciò gli avrebbe permesso di rassicurare il mondo economico e dall’altro isolare le forme più estreme del fascismo. Una parte dei popolari, Benedetto Croce e molti altri liberali, espressero in Parlamento il voto a favore del governo Mussolini mentre un’altra parte dei popolari, una parte dei socialisti unitari, una parte dello stesso gruppo dirigete della CGdL espressero invece atteggiamenti di grande incertezza e tesero ad attuare a più riprese dei possibili patteggiamenti, delle mediazioni, dei compromessi con quello che era divenuto il governo ufficialmente in carica nel Paese, giustificando tutto ciò con l’ottica della riduzione del danno.

Matteotti, era divenuto il segretario nazionale del Partito Socialista Unitario dopo l’espulsione dei riformisti dal Partito Socialista Italiano. A questo partito aderì il grosso dei dirigenti sindacali nazionali più importanti e tantissimi dirigenti periferici della CGdL. Matteotti fu severissimo con molti di loro e con le loro valutazioni, portò avanti nei loro confronti una battaglia politica dura schierandosi senza incertezza contro le tentazioni di “collaborazione tecnica” con il fascismo come veniva prefigurata da molti che non rifuggivano la speranza di un compromesso con Mussolini e in tale contesto operavano per non inasprire troppo il rapporto con il governo scegliendo lucidamente di non rendere eccessivamente drastica la loro azione di opposizione.

Matteotti fu durissimo in più occasioni con Ludovico D’Aragona, con Emilio Colombino, soprattutto con il segretario confederale Gino Baldesi e con quelle parti significative del sindacato che sostenevano di avere il compito di trattare, trattare e trattare sempre e comunque e al tempo stesso di aver riconosciuta una certa legittimazione da parte di chi governava per ottenerne una forma di neutralità nei confronti delle organizzazioni sindacali.

Nell’agosto del 1923 fu soprattutto Matteotti che impedì di fatto ai fautori della “collaborazione tecnica” l’intesa con il governo che ipotizzava addirittura l’assunzione del Ministero del Lavoro da parte di Gino Baldesi come ministro tecnico. Solo Bruno Buozzi, nella segreteria confederale della CGdL, dopo il primo deludente incontro con Mussolini, sostenne anch’egli con decisione che non c’era da cavare fuori alcunché di positivo da tali tavoli di trattativa e che con il governo Mussolini era assurdo interloquire.

In una sua lettera a Filippo Turati l’onorevole Matteotti si dichiarò sconvolto e scoraggiato per la mancata reazione di tanti dirigenti e di tanti militanti del suo stesso partito, al centro come in periferia, all’avanzare di uno scenario politico sconvolgente che non veniva adeguatamente contrastato.

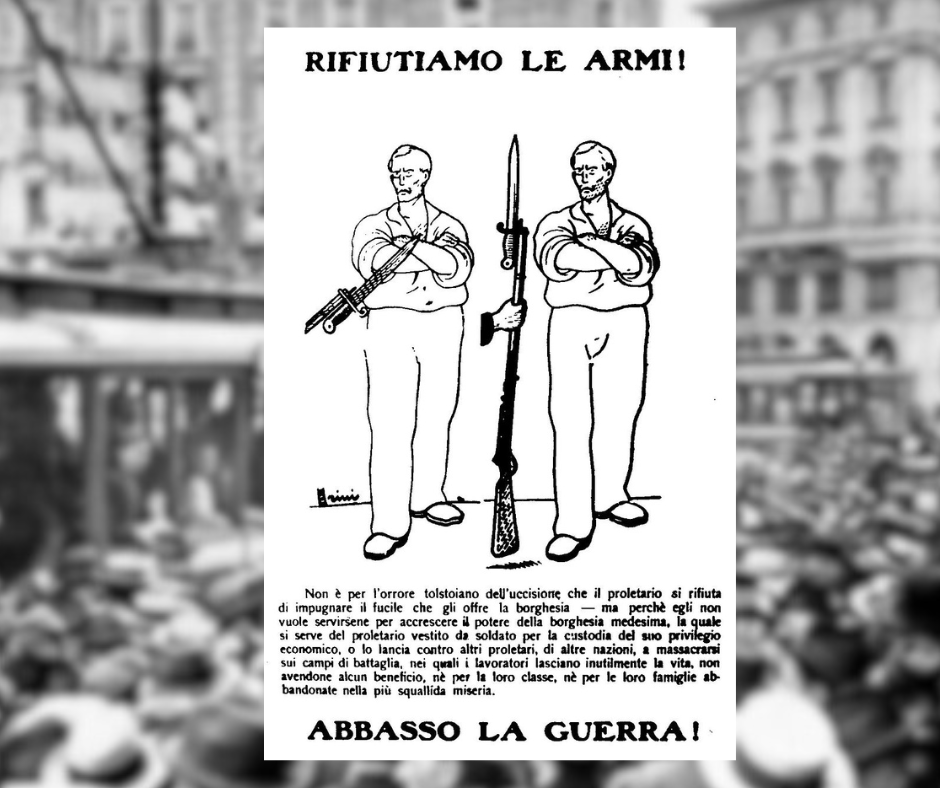

Un altro aspetto che contraddistinse Matteotti come dirigente del movimento progressista fu quello legato alle sue campagne e alle sue strenue battaglie politiche contro ogni guerra. Anche su questo aspetto è sceso nei decenni un incredibile silenzio, Matteotti fu soprattutto un uomo di pace, un determinatissimo dirigente socialista impegnato contro l’avventura coloniale in Libia ma soprattutto per la posizione che assunse rispetto al primo conflitto mondiale. Matteotti contrastò con determinazione la scelta fatta dal Partito Socialista, dal gruppo parlamentare socialista e da Costantino Lazzari ed ebbe duri dissensi anche con Turati.

Fu critico sulla parola d’ordine del “non aderire e non boicottare”. Per lui il compito supremo dei socialisti di ogni Paese era quello di evitare la guerra incontrando i sentimenti diffusi tra gli aderenti alla CGdL e tra i lavoratori che con più coerenza e con più determinazione si erano schierati contro la guerra.

Contro il conflitto mondiale Matteotti, un riformista alieno da ogni forma di violenza e dai forti principi etici, arrivò a proporre lo sciopero generale, a richiedere addirittura iniziative di lotta che avessero un carattere insurrezionale poiché li considerava il male minore per poter evitare quel tragico grande massacro che sarà poi la Prima guerra mondiale che inutilmente seppe prevedere con lucidità.

A chi pensava alla guerra come strumento di annientamento degli Imperi Centrali, ai diversi interventisti democratici e di sinistra che si agitavano nel Paese, Matteotti parlò di una Germania che poteva uscire sconfitta dal conflitto bellico umiliata e perciò ancor più pericolosa. Parlò e scrisse con una straordinaria preveggenza di una Germania che dopo la sconfitta non avrebbe potuto non preparare la propria rivincita: un’altra nuova e terribile guerra.

Matteotti è stato una figura di dirigente politico poliedrica, rigorosa e acuta, attento anche a guardare fuori dagli angusti confini del nostro Paese. Fu in collegamento stretto con i socialisti austriaci, con le sinistre inglesi, con i progressisti di tante realtà; era attrezzato politicamente e culturalmente nel riflettere sulla crisi della democrazia europea che ebbe il proprio epicentro proprio in Italia destinato poi ad allargarsi tragicamente in Europa.

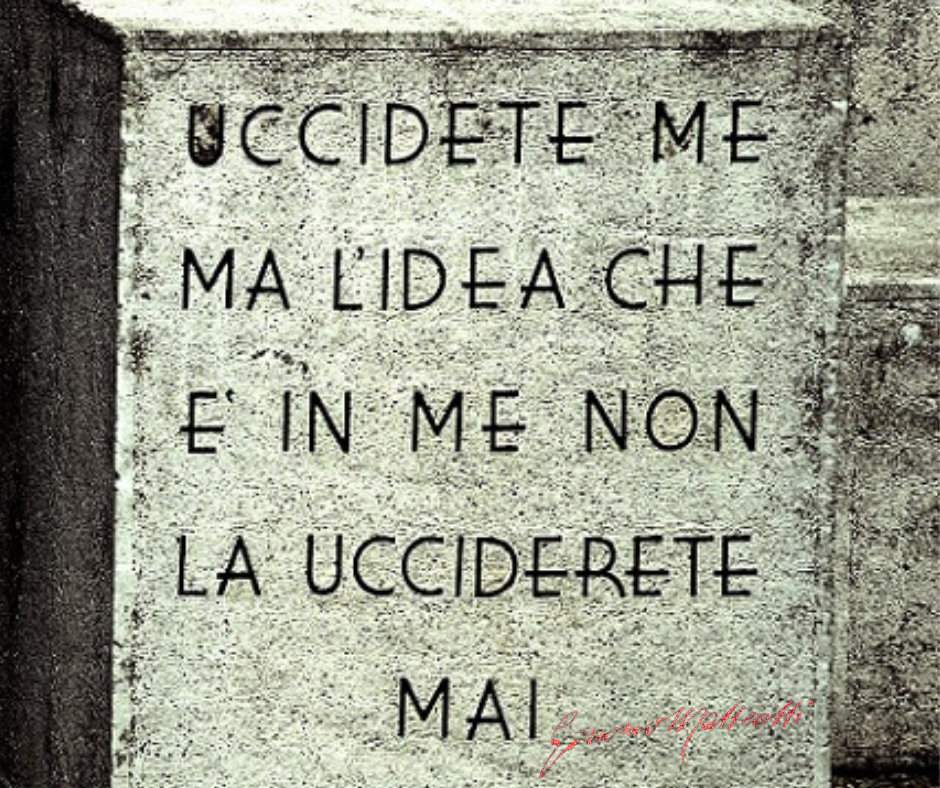

Comprese bene la natura del fascismo molto meglio e molto più lucidamente di altri, capì appieno cosa stava accadendo, comprese gli attacchi ai quali veniva sottoposta la funzione del Parlamento che non può essere né umiliata né privata delle proprie rigorose prerogative di autonomia ieri come oggi; comprese i pericoli immani che gravavano sulla fragile democrazia italiana, ma proprio perché avversario lucido e determinato del fascismo venne assassinato su indicazione di Mussolini.

Comprese bene la natura del fascismo molto meglio e molto più lucidamente di altri, capì appieno cosa stava accadendo, comprese gli attacchi ai quali veniva sottoposta la funzione del Parlamento che non può essere né umiliata né privata delle proprie rigorose prerogative di autonomia ieri come oggi; comprese i pericoli immani che gravavano sulla fragile democrazia italiana, ma proprio perché avversario lucido e determinato del fascismo venne assassinato su indicazione di Mussolini.

La sua ricchissima e complessa vicenda politica e umana ci impongono di continuare a ricordare, a studiare e ad approfondire i tanti aspetti e le tante vicende che hanno contraddistinto la sua esemplare militanza.

Carlo Ghezzi, vicepresidente nazionale vicario Anpi

Pubblicato martedì 14 Maggio 2024

Stampato il 28/05/2024 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/ci-guidavano-le-stelle/in-morte-di-giacomo-matteotti-per-ricordare-la-sua-vita/