開發小黑蚊終極剋星邁出第一步!慈濟大學攜手中研院解碼全基因體

〔記者花孟璟/花蓮報導〕到花蓮玩卻被小黑蚊叮得紅腫癢,許多遊客因此卻步,也成另類「花蓮特產」。花蓮慈濟大學、中研院合作完成小黑蚊全基因定序,登上本月國際分生期刊。研究主持人林明德老師說,小黑蚊有3分之2的嗅覺受體基因是獨有的,有助於將來研發有效的誘引或忌避藥劑!

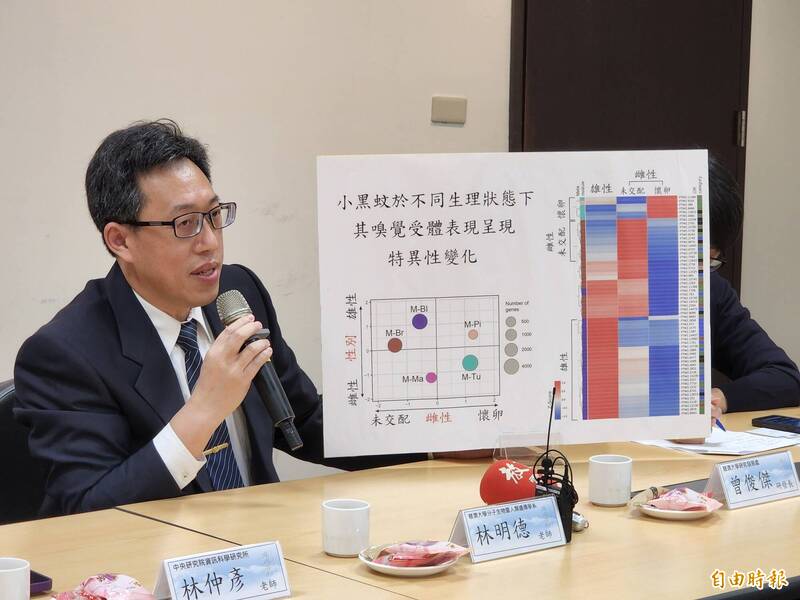

慈濟大學副教授林明德說,小黑蚊(台灣鋏蠓)雄蟲不會吸血,只有產卵前的雌蟲才吸人血,這次基因體定序後發現,在蠓科的156個嗅覺受體中,有134個是小黑蚊特有,其中特定的嗅覺受體只有雌蟲有,可以設計出最能吸引雌蟲的餌劑協助防治,或找到忌避效果更好的成分,製做出有效的防蚊液來驅蚊。

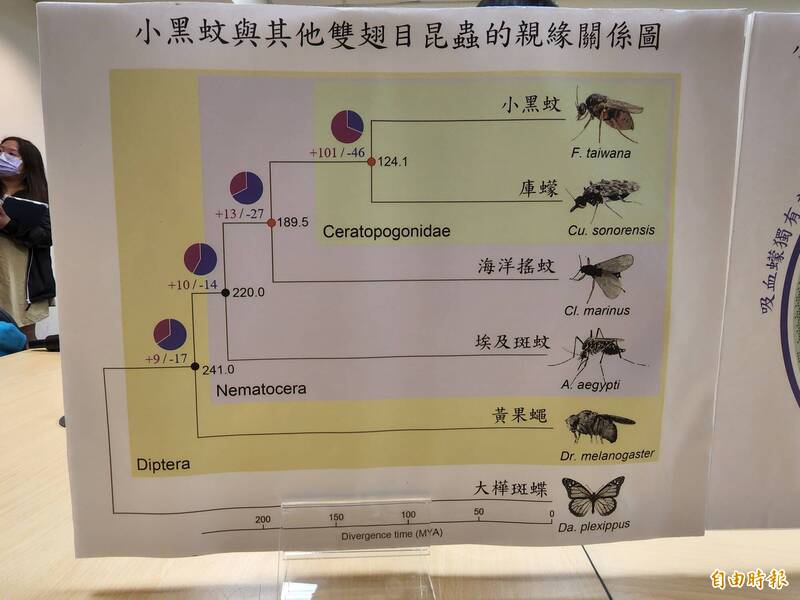

小黑蚊正式中文名「台灣鋏蠓」(Forcipomyia taiwana),牠是雙翅目(Diptera)蠓科(Ceratopogonidae)鋏蠓屬(Forcipomyia)的吸血昆蟲,是日本昆蟲學家素木得一於1913年命名。慈濟大學分子生物暨人類遺傳學系團隊獲得國科會「小黑蚊專案計畫」支持,與中研院團隊合作共同完成小黑蚊基因體組裝及定序,研究成果刊登在本月的國際知名昆蟲分子生物學期刊《Insect Biochemistry and Molecular Biology》。

研究團隊包括計畫主持人林明德、合作的中央研究院資訊科學研究所林仲彥、中研院生物多樣性研究中心呂美曄等,今天發表研究成果。林明德說,小黑蚊非常小,體型只有果蠅的三分之一,要採DNA非常困難,為獲取足夠多量的基因體,研究團隊一開始採集慈濟大學校園內許多隻小黑蚊,集中萃取DNA,但因為每一隻小黑蚊在基因上都有細微差異,造成基因體組裝的困難。

最後團隊想到突破方式,以1隻雌性小黑蚊的20顆卵進行萃取,同母的兄弟姊妹遺傳差異比較少,成功將基因片段組裝成全基因體。

林明德說,全基因體定序後可說跨出第一步,接下來研究方向包括小黑蚊抗藥性基因,釐清是否那些藥劑對小黑蚊無效,以及小黑蚊族群遺傳分析,可研究其傳播路徑和方式,團隊也將成立小黑蚊基因體公開網站,供研究人員瀏覽,有助於小黑蚊分子生物學研究進一步發展。