光与尘——张岱青和她的空间玻璃艺术

光与尘

——

张岱青和她的空间玻璃艺术

撰文 金秋野

前言

——

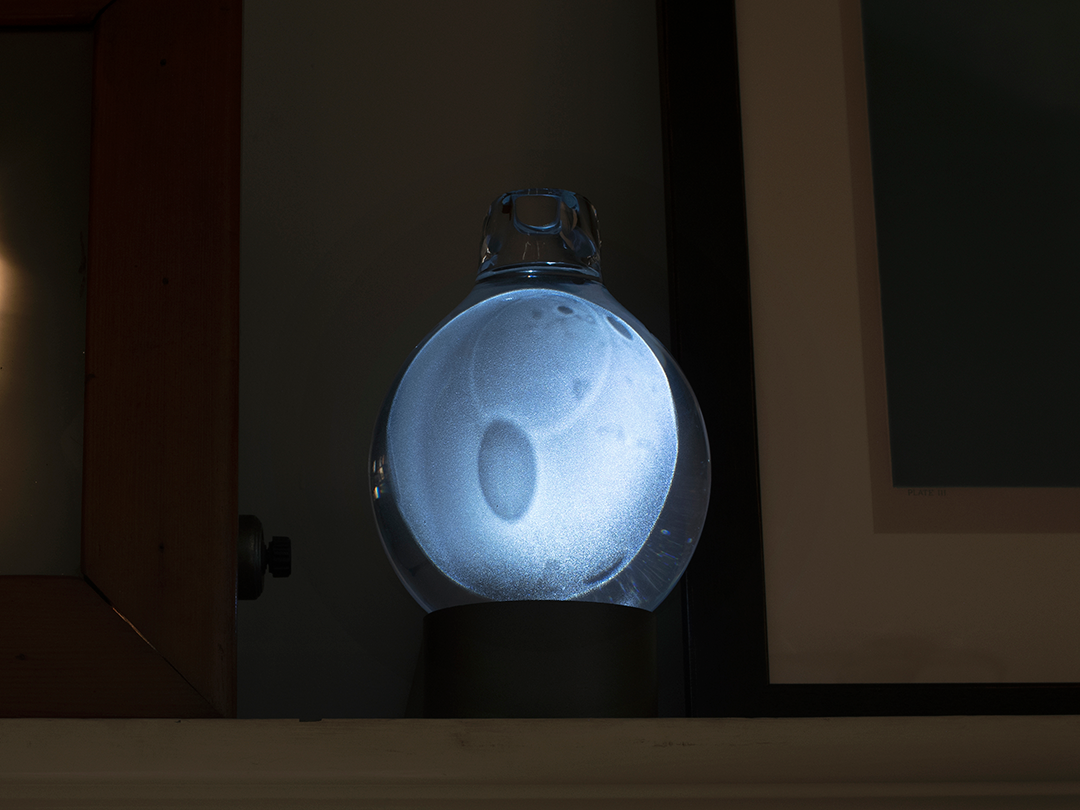

青年艺术家张岱青以玻璃为媒介,创作了一系列艺术作品。她的作品首先与“光”有关。众所周知,玻璃最重要的物理特性就是透明,其他如反射、折射、色彩等光影效果都是建立在这个基础上。现代工业似乎一直在追求“完美”的玻璃材料——平滑、均匀、完全透明,让玻璃的“身体”消失,成为几乎不可见的物理分隔。岱青反其道而行之,用变形、气泡等种种不完美让玻璃“显现”,充满意外和偶然,揭示出玻璃自身蕴含着的、以及制作过程中注入的生命力。

再者,这些作品与“尘”有关,并未在完全无尘的环境中制作,从而将一小片“周遭”也包裹在玻璃中,进一步凸显了真实的“不完美”。我们通常描述现实世界的词汇“尘世”“红尘”,都暗示着完全无尘的物理环境的非自然特征,而“完美”的超白玻璃如同一块异物,象征着科学世界。

最后,这些作品都是在“现场”展示的,而不是在架上的玻璃盒子中,这样就脱离了被“凝视”的命运,以无意中的“一瞥”回归生活世界。这种独特的空间性让岱青的玻璃艺术有别于作为“对象”的物品,成为总体体验的一部分。

“空间”本是抽象的概念,但当一束光从窗外照进来,灰尘在光线中飞舞,光因尘而显现,尘因光而显现,空间亦随光和尘的显现而显现。我们甚至于可以从这些作品中看到作者和观者的手和身体的动作,提示着一个主体与他人共同照见的经验世界。尽管根源于日常,岱青的作品却表现出强烈的隐喻特征,让人从一束尘光中瞥见宇宙的深邃。

Q&A

——

金秋野 你是如何以“寻常事物”为基础展开你的艺术创作的?

张岱青 我以热玻璃为主要媒介,创作了很多空间装置作品。我的实践很大程度上受到了现象学的影响,我希望通过作品为观众创造体验。

我的灵感通常来源于日常生活中普通的现象,比如空气、灰尘、光等等。这些平平无奇的现象其实构筑了我们生活的世界。它们是我们赖以生存的要素,是我们感知与认识世界的介质。甚至,如果我们想知道一片土地的历史,我们可以分析它的尘土成分。也可以说,这些现象记录、见证着我们的存在。它们是超验的,是永恒的。

当然,这样的论述好像很脱离实际的经验,但其实世界从未掩饰过它不寻常的一面。比如,当一束光穿过空气和尘埃洒下的时候,空中飞舞的所有颗粒都是金灿灿的,像星星一样。在这样的瞬间,世界将它不平凡的一面向我们展开。也是这样的时刻,让我真切地意识到,我们的确与天地相参。

这种感悟不仅是意识上的,也是经验上的。它是在我与周围的世界、现象接触的过程中,从物质的、身体的体验当中产生的。那么在作品中,我运用热玻璃和它的光学特性在空间中将这些奇妙的经历重新演绎,目的也是希望能够将这种经验与意识上的体会传递给观众,希望大家可以看到这些平淡现象的不平凡。

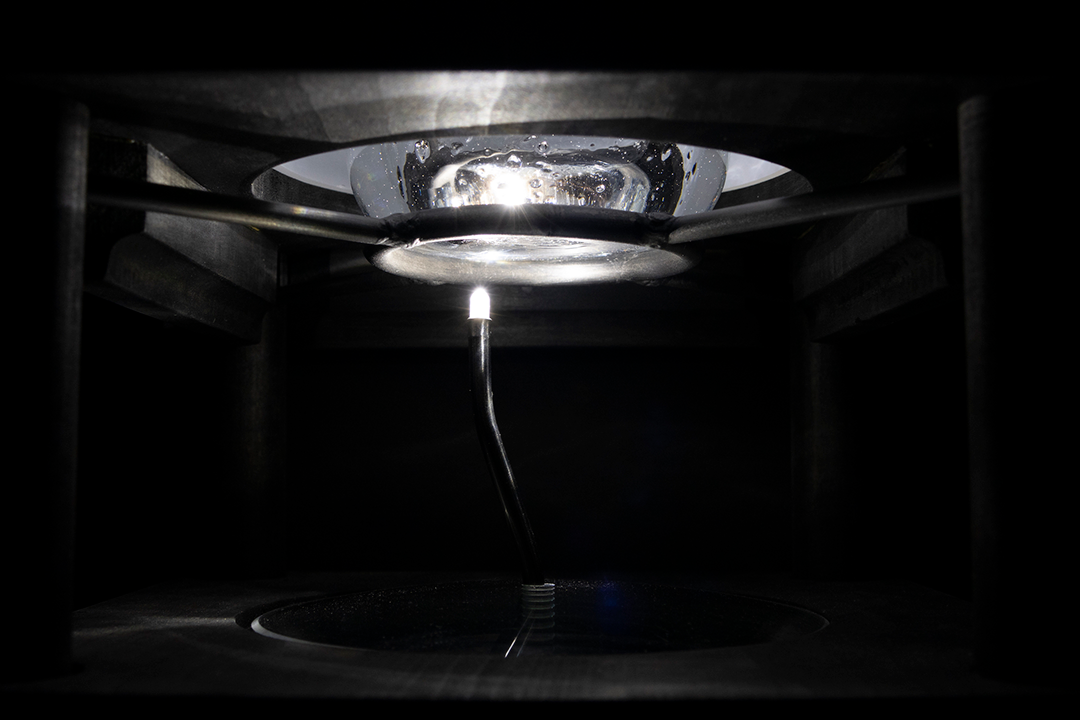

例如,去年的作品《自旋》,就主要来自我对日常生活中的灰尘与宇宙中的尘埃、玻璃吹制的技法与天体的运动之间关联性的思考。星系中的气体、尘埃在引力的作用下进行着自旋,旋转产生的离心力致使星系呈现盘状。这个成型过程与玻璃吹制中盘子的制作原理相似。《自旋》是《有关灰尘》系列的作品之一,我在制作过程中,将玻璃中的灰尘旋转成了一个浮在透明介质中的“星系”。

金秋野 为什么会选择热玻璃作为主要的媒介?它的那些特性吸引着你?

张岱青 我觉得玻璃是一种很神奇的材料。它的制作工艺、材料特性,以及历史和观念上的意义都很吸引我。

我最先是从工艺的角度接触到玻璃的。不管是窑制、吹制还是灯工工艺,制作过程中,这种非晶形固体在高温下会变成糖稀状,还可以被塑形,这是一个很奇妙的过程。后来,和这个材料接触久了,我更深入地了解了材料特性和其历史的、观念的意义之后,我开始更批判地去思考和运用它。

所谓历史和观念的意义,举个例子,我的老师Jocelyne Prince曾在为我和朋友们写的展评里引用了一句话,大概翻译一下是:“每当我们经过一扇窗户,走过一段马路,或踏上一片沙滩,我们都在与一百万年前爆炸的恒星所遗留下来的物质互动。”这句话来自卡迪夫大学(Cardiff University)天体物理学教授Haley Gomez的一篇文章,题目是《玻璃由爆炸的恒星而来》(Glass made from exploding stars)。她的研究表明,作为玻璃的主要原料,地球上的二氧化硅主要来自恒星的爆炸。这样的话,我们所接触的所有玻璃制品都曾经是一颗恒星的一部分,这样想是不是很有意思?

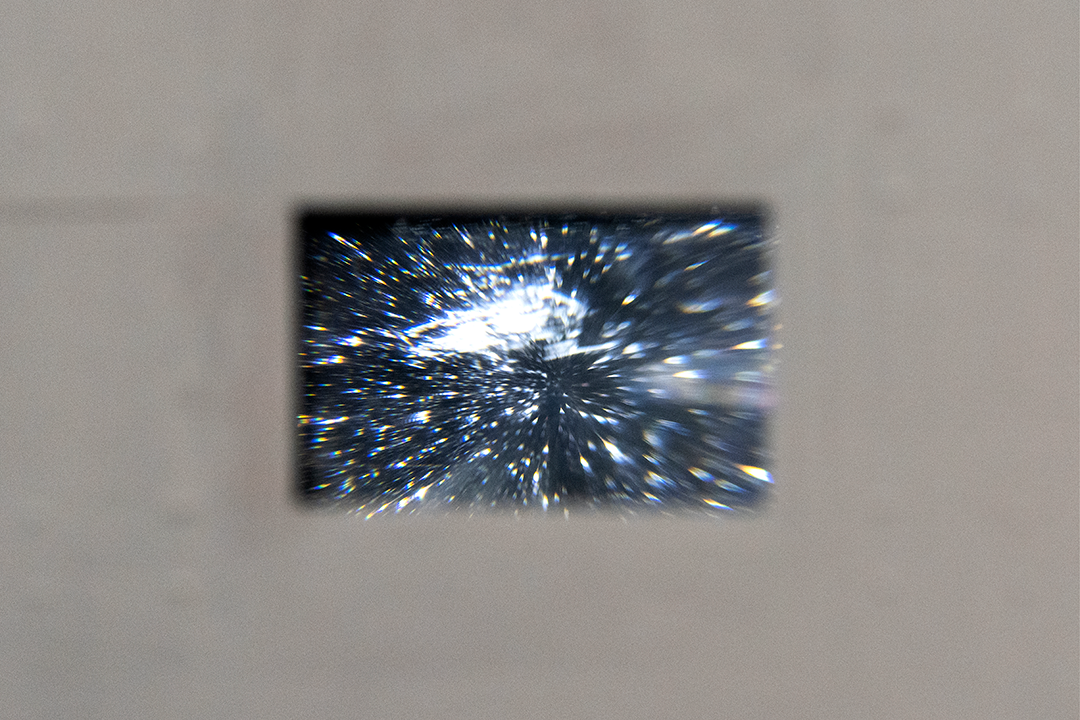

要说材料特性的话,可能在我作品里用到最多的就是玻璃的光学特性了。工业生产中总认为玻璃做得越透越好,追求使其成为一种看不到的介质。和“完美”的浮法玻璃或光学镜片比起来,自己制作处理的玻璃在光学效果上变化更多,比如它会扭曲我们的视线,或者形成难以预测的焦散现象。但正是因为手工玻璃这些不同于普遍认知的效果,让人们能够更加关注到这种材料本身。

金秋野 可以看出,“空间”是你作品中很重要的一部分。你认为“空间”在你的作品中扮演了怎样的角色,或者说你在构思和落地阶段是如何思考“空间”这个元素的?

张岱青 可能是受到家人的影响,我感觉自己一直对空间挺敏感的。随着对创作与呈现的理解逐渐加深,我经常思考自己的作品能够以什么方式介入到空间当中,和观众接触。之所以说“介入”,是因为我现在所处的阶段而言,我还没有能力或机会为了作品去创造一个空间。那么,当作品进入到一个既有的空间当中时,这个空间本身的样貌、功能、历史,就变成了不能够被忽视、并可以被利用的因素。也因为既有空间自身携带这些特性,我在实践中会更多从“场所”(site)的角度思考它们。

我很少将我的作品视为一个“物件”。它可能以一个物件的形式出现,但大多数时候,我会将它融入在环境中。如果能够事先确认展览场所的话,我会去做特定场域的装置(site-specific installation)。

比如,我还在罗德岛念书时,我们系要在学校的一个画廊里做一个双年展。当时我正很集中地做《有关灰尘》(About Dust)这个系列。在这个系列中,我尝试通过不同方式探索和表现灰尘和宇宙的联系。快要开展的时候,我产生了“将灰尘放回它本来的语境当中”的想法,比如地板缝里。

于是,我按照画廊中一个小过道的尺寸和橡木地板的样子,做了一块假地板。这块假地板中间有几条很明显的缝隙,缝隙间放着我用热玻璃拉出来的长玻璃棒。这些玻璃棒中嵌着很多我在制作过程中掺入的灰尘。当玻璃棒被从侧面打亮时,这些地板缝隙中就好像涌动着星尘。

作品被装在过道里,而过道尽头的小空间里还有两件我的小作品,为了看到最后的作品,观众们必须踏过这块地板,因此观众与作品的互动几乎是必然发生的。与其说这块“假地板”是我的作品,我更愿意认为我的地板、小过道的建筑空间和观众体验这三方面组成的整体是我的艺术行为。

金秋野 能否结合自己的创作经验,谈谈热玻璃这种媒介在空间、身体、知觉方面的潜力?

张岱青 刚刚说到我在作品中经常运用热玻璃的光学特性,手工热玻璃由于人的痕迹和制作中的偶然性,在与光共同作用的时候可以产生很多不寻常的视觉效果。这些效果在吸引人的同时,向我们展示了一些不同寻常的视角,改变我们看事物的方式和体验,给予我们新鲜的探索与认识已知世界的途径。

此外,我会在作品中给观众安排不同“看”的方式。在《角落》这件作品中,我把嵌有尘埃的玻璃块放在了画廊空间的一角,观众需要俯身才能观察到其中悬浮的薄纱状的灰尘。在《Sitelessness》中,参与者们被邀请与可移动的视觉装置(seeing device)互动。他们通过取景器中带有气泡的手工玻璃板去观察周围的一切。

在热玻璃的吸引下,观众们的注意力与行为在不知不觉中被调动。这引导着他们重新关注和体验那些常被忽视的事物和空间,比如灰尘与角落,空气与“周围”。

张岱青其他作品

——

——

金秋野 北京建筑大学教授。

张岱青 1998年出生于北京,2020年于清华大学美术学院获得文科学士学位,2023年于美国罗德岛设计学院获得纯艺术硕士学位,现工作、生活于北京。作品曾于捷克布拉格城堡、美国布朗大学拉德天文台、北京树美术馆、上海无题空间等地展出,亦收录于New Glass Review 41、Stanislav Libenský Award 2023等。

注:除特别注明外,图片均由张岱青拍摄。

本文图片、文字均由原作者授权有方发布。欢迎转发,禁止以有方编辑版本转载。

上一篇:上海师范大学附属青浦实验学校 / BAU建筑城市设计事务所

下一篇:Northeast Pavilion|atArchitecture