Surgimiento, colapso y caída del Imperio español

Lo sorprendente del Imperio Español no fue que se desplomara –a todos les ocurre antes o después–: lo realmente extraordinario fue su casi milagrosa longevidad. Porque comenzó a quebrarse cuando ni siquiera había alcanzado la madurez y, cuando finalmente expiró a principios del siglo XX, ya llevaba al menos tres siglos convaleciente.

El Imperio Español se levantó sobre las cenizas (un continente fragmentado) del Imperio Romano (una federación de ciudades), porque la desarticulación de Roma en Europa occidental fue sustituida por agrupaciones familiares que se asociaron y disociaron de forma incontrolable durante siglos. No menos importante resultó la fortuna española: descubrir América cuando se seguían los pasos de Marco Polo –tras el oro de Catai y Cipango– fue un venturoso hallazgo. Europa padecía la escasez de metales preciosos como el oro y la plata en un período de gran expansión demográfica y comercial; no en vano, en aquellas fechas, los portugueses, ante una necesidad tan perentoria, proyectaron apropiarse del oro del golfo de Guinea.

El oro, la plata y el resto de metales preciosos y riquezas inicialmente aztecas e incas –conquistados por Hernán Cortés entre 1519 y 1521 y por Francisco Pizarro entre 1531 y 1533, respectivamente– comenzaron a llegar vía Lisboa, Sevilla y Amberes sacudiendo de forma irreparable el tablero geopolítico del Viejo Continente. A finales del siglo XVI circularán en Europa casi el doble de metales preciosos y hasta el cuádruple de la plata existente antes del descubrimiento de América. Una riqueza capitalizada fundamentalmente por España y Portugal, pero redistribuida por todo el continente por el aumento de las importaciones.

Emperador universal

No fue este el único regalo del azar en la construcción del Imperio Español –que en el mismo año, 1492, culminó la Reconquista y descubrió América–, pues el fulgurante ascenso de Carlos V terminó con su coronación imperial (1519) gracias a no poca gracia hereditaria (casi la misma que, después, convertida en desgracia erosionó a sus sucesores). Carlos de Habsburgo heredó Países Bajos y Franco Condado en 1506 tras la muerte de su padre, Felipe el Hermoso; Aragón, Castilla, Sicilia, Nápoles y los territorios americanos cayeron en su poder por la incapacidad de su madre, Juana la Loca; y Austria, Alsacia y los ducados alpinos llegaron a él tras el fallecimiento de Maximiliano, su abuelo. Con semejante herencia y bastante de interés –el oro de los banqueros Fugger–, los siete electores coronaron a Carlos como emperador.

Pero tamaña fortuna no fue suficiente como para que Carlos V cumpliera su gran sueño: una monarquía universal y cristiana, un imperio mundial que ejerciera el poder terrenal junto al papa. Fue ese naufragio en el ingobernable océano imperial el que provocó que Carlos dividiera su imperio: Países Bajos, Franco Condado y las coronas españolas serían para su hijo, Felipe II, y la dignidad imperial se le entregaría a su hermano, Fernando, rey de Bohemia, Hungría y los territorios austríacos.

Ni mellado el imperio se impidió que este alcanzara su mayor expansión con el hijo de Carlos V, Felipe II, cuando, entre 1580 y 1640, España y Portugal formaron la conocida como Unión Ibérica. Sin embargo, ni aun cuando el imperio siempre podía gozar de la calidez solar en sus dominios dejó de exhibir sus formidables debilidades –económicas, territoriales, religiosas y políticas– y protagonizar considerables fracasos (como el de la Armada Invencible en 1588).

No obstante, no fueron los asuntos bélicos contradictorios con el devenir imperial, sino que constituyeron en la mayoría de las ocasiones un fiel reflejo de la realidad. Alimentados por la riqueza americana, los Tercios impusieron su poderío militar en los campos de batalla europeos hasta que la derrota de Rocroi puso fin a su aureola de invencibles (aunque todavía, en años ulteriores, se consiguieron victorias sonadas en Boulonnais o Tuttlingen y solo se sufrió un severo fracaso, el de Thionville).

Armada Invencible

Principio y fin de la decadencia

La Batalla de Rocroi, en 1643, fue –sentimentalmente al menos, pues tuvo escasa trascendencia militar– el principio de un ocaso que se alargó casi trescientos años. No es, en cualquier caso, desacertado por completo atribuir a esta derrota tal relevancia, dado que fue la Guerra de los Treinta Años (1618-1648) el comienzo de la decadencia del Imperio Español. Este conflicto podría catalogarse sin caer en la exageración como casi una guerra mundial –que dejó ocho millones de muertos y tuvo además un coste económico altísimo– y se caracterizó por la extrema crueldad (violaciones, amputaciones, saqueos, torturas).

El nuevo orden geopolítico surgido tras la guerra con la firma del Tratado de Westfalia en 1648 convirtió a Francia en la potencia dominante (se anexionó Alsacia y Lorena); al emperador del Sacro Imperio lo devaluó hasta convertirlo en un símbolo (los príncipes imperiales obtuvieron soberanía y libertad religiosa, continuando las concesiones de la Paz de Augsburgo en 1555); y al Imperio Español lo malhirió para siempre (el Tratado de los Pirineos, en 1659 –pues el conflicto entre franceses y españoles todavía se alargó unos años–, anexionó Rosellón y Alta Cerdaña a Francia y otorgó la independencia a las Provincias Unidas o Países Bajos).

El fin de la decadencia imperial quedó certificado a comienzos del siglo XVIII, tras la Guerra de Sucesión Española (1700-1715) y el Tratado de Utrecht (1713), en un nuevo cambio del tablero geopolítico: Inglaterra se adueñaba de los mares y Europa quedaba en una situación de equilibrio de fuerzas entre las potencias, no siendo España una de ellas.

Las causas del declive

La decadencia fue estrepitosa en el caso español, pues el imperio pasó de ser una potencia mundial, con una economía y un ejército incontestables, a la pobreza y marginalidad casi desde mediados del siglo XVII. Situación que en el siglo XVIII resulta incontrovertible, pues desde ese momento las contradicciones tensaron hasta lo insostenible lo que quedaba del imperio.

En primer lugar, las guerras y los gastos coloniales, así como la corrupción, seguían generando crisis económicas (el imperio quebró tres veces en el siglo XVI y cinco en el siglo XVII).

En segundo lugar, la política austríaca basada en las uniones matrimoniales, exitosa en un principio, se reveló luego nociva y claustrofóbica, dejando como último Austria a un individuo de extrema debilidad física y mental (Carlos II), de cara alargada y exagerado prognatismo mandibular, propio de la endogamia extrema. Una representación tan cruel como veraz del imperio en aquel momento.

Tercios españoles

En tercer lugar, la unión imperial con la cristiandad y la Iglesia católica generaron gran atraso en lo económico, lo cultural y lo social. En cuarto lugar, el pretendido absolutismo degeneró durante el siglo XVII, en el período de los Austrias menores, en un gobierno de validos que jamás pudieron construir un territorio con una sólida cohesión. Un absolutismo que, lejos de solucionar los problemas económicos, religiosos y territoriales, pareció empeorarlos en gran medida. Algo ya muy evidente durante el siglo XIX, que amenaza durante varios momentos con el derrumbe total. Un colapso que, milagrosa o incomprensiblemente, no se produce hasta 1898 y que, lejos de ser un punto de inflexión, constituirá los cimientos del tétrico edificio del siglo XX español.

Y en quinto y último lugar, se aprecia un fallo estructural, tanto del colosal imperio como del marginal y modesto edificio nacional, en las tensiones territoriales, las cuales desgajaron el imperio en su nacimiento, lo desgarraron en su madurez y casi lo mutilaron en su ocaso.

Fue Carlos V el primero en percatarse de tan peligroso problema, lo que le llevó a dividir el imperio por la ingobernabilidad de territorios tan heterogéneos. En mitad de la Guerra de los Treinta Años (el conflicto armado que sepultó al imperio como potencia), Cataluña se sublevó; y en el ocaso español de comienzos del siglo XVIII fue determinante la proclamación del archiduque Carlos como rey de España (en Barcelona en 1705), quizás el último clavo en el ataúd imperial, aun cuando la aventura catalana terminara en derrota.

Un ignominoso final: 1898

Llega así España, a finales del siglo XVIII y al interminable siglo XIX, vacía, exhausta, pobre y marginal. Un millonario convertido en vagabundo por no poder acceder a los gastos corrientes y al que todavía le quedan desahucios, humillaciones y penurias –la pérdida por fascículos de los territorios de ultramar–. Un desahuciado que debe conformarse con contemplar el transcurrir del mundo como el pobre que, subido a un muro, pretende disfrutar de una proyección cinematográfica completamente ajena y glamurosa. Una proyección en la que no hacía tanto era la estrella principal.

Guerra de Cuba

Una España que ya no cuenta

La independencia norteamericana, la Revolución Francesa, la Santa Alianza, la Europa romántica, el liberalismo, el desarrollo industrial, el nacimiento de los Estados, las transformaciones territoriales, los cambios de poder en las élites, el desarrollo de la democracia, las revoluciones y el socialismo, la laicidad y hasta la Europa de los imperios que colapsa en la I Guerra Mundial: a todo acude España con retraso y sin invitación, o con una participación muy menor en el mejor de los casos. Ni tan siquiera en la Europa de Napoleón, sacudida España tras el esperpéntico engaño de Fernando VII, se percibe un papel mínimamente relevante; ni existe siquiera un atisbo de recuperación, no ya del poder imperial, sino al menos de un cierto estatus de potencia.

En estas condiciones, lo extraño, lo incomprensible, resulta que España fuera capaz de mantener territorios tan lejanos y dispares como Cuba, Puerto Rico y Filipinas; más si cabe, que tuviera la más mínima pretensión de retenerlos con éxito ante la beligerancia, no ya de una potencia, sino de casi cualquier país con un cierto potencial militar y una posición geográfica más favorable. Solo un ensimismamiento, una ensoñación, un hechizo pudo hacer creer a España que era posible lo que en realidad era por completo irrealizable aun cuando la fortuna, que esta vez no acudió, se hubiera puesto de su parte.

El disparate del siglo XIX español

La realidad es que España fue presa de sus demonios y sus fracasos durante todo el siglo XIX: un rey deseado que fue terriblemente odiado por sus comportamientos absolutistas –Fernando VII (1814 a 1833)–; una monarquía restaurada –Isabel II (1833 a 1868)– infinitamente golpeada desde los cuarteles y la sociedad; una revolución de escasos seis años (1868 a 1874) que incluyeron una república (1873) que no llegó ni siquiera al año de vida –11 meses–; y una última oportunidad (1875 a 1898) de reforma desde las élites.

El disparate del siglo XIX español, sumido en la más absoluta contradicción –sufragio universal masculino en las ciudades desde 1890 en un sistema electoral fraudulento–, terminó en realidad sorprendentemente bien, pues perder Cuba, Puerto Rico y Filipinas ante Estados Unidos se antoja, a tenor de los hechos, como un mal menor, incluso como una liberación.

Recapitulemos: siete constituciones entre 1812 y 1876, un interminable número de pronunciamientos militares y una incalculable cantidad de conflictos, desde políticos hasta urbanos, agrarios, industriales, religiosos o territoriales. Una esquizofrenia histórica aderezada con caciquismo, fraude electoral, libertades limitadas, fracaso territorial (Navarra, País Vasco y Cataluña) y una alta tasa de analfabetismo (más de la mitad de la ciudadanía). Ante esto, lo realmente incomprensible es que España sobreviviera.

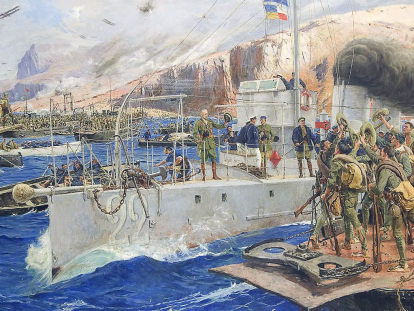

Y no solo sobrevivió sino que, solo unos años después de perder por completo el imperio, se aventuró a reconstruirlo en una confrontación tan asimétrica como igualmente desastrosa (Annual, 1921), la cual, aun cuando acabase con final feliz, merced al primer bombardeo masivo con armas químicas y al desembarco naval de Alhucemas –ambos acaecidos en el mismo año, en 1925–, solo supuso la confirmación de la inevitable contradicción.

Desembarco de Alhucemas