Desde el nacimiento de los movimientos nacionalistas en Europa, la mayor parte de los países han vivido largos periodos divisivos, cuando no eternos, en los que una región, cultura, etnia y/o élite ha cuestionado su pertenencia al país.

Quienes más se han librado de este fenómeno han sido Francia, Alemania y algún que otro país nórdico o centroeuropeo, en contraste con quienes hemos padecido problemas de unidad más o menos graves, y más o menos periódicos.

Pensemos en el caso británico, cuyo separatismo escocés y norirlandés amenaza con convertir Reino Unido en el Reino, ya que de «unido» tendría poco.

O pensemos en el separatismo del Véneto o de otras regiones del rico norte de Italia frente a su empobrecido sur.

O incluso en el Székery hungarófilo en Rumanía.

En España, igual que en el resto del mundo, el corazón que late en el fondo de la política interna e internacional es fundamentalmente nacionalista, en algunos casos etnicista o tribal, y en ningún caso globalista.

Si bien en España hemos proscrito la palabra ‘nacionalismo’, la ideología que explica el fenómeno del procés se llama ‘nación’. Y no sólo porque sean los nacionalismos catalanes los que lo han impulsado, sino porque estos se han topado con una oposición que se fundamenta en la existencia de España, y que es el nacionalismo español.

El nacionalismo en una región tan globalizada, moderna y rica como Cataluña ha provocado un fenómeno político que ha mantenido en vilo a nuestro país. Un fenómeno que nos ha hecho arrojar por el desagüe tiempo (diez años), dinero (incalculable en términos de coste de oportunidad) y esfuerzos (en términos de distracción de la política exterior e interior).

El procés ha sido el fenómeno político más relevante de nuestro tiempo. Sus bases descansaban sobre la idea de una nación diferente al resto de autonomías y que estaba amparada por el Derecho para erigirse en un Estado.

Pensémoslo detenidamente. ¿Por qué la diferencia es el justificante para crear una estructura administrativa estatal? ¿Acaso podrían los musulmanes de Barcelona pedir la separación para regirse por el Estado Islámico que dicta el Corán?

¿Y los británicos que viven en la Costa del Sol? ¿Podrían también pedir su propio Estado debido a su distintiva cultura, historia y lengua?

Responder con un rotundo ‘sí’ es lo que han hecho los separatistas.

Sin embargo, sería absurdo limitarnos a criticarlos sin antes mirarnos en el espejo.

España ‘es’. Y, por tanto, alguna coherencia o equilibrio debe de tener entre sus partes para ser. Por el mismo motivo, algo ‘no debe de ser’ Cataluña para no erigirse en un Estado.

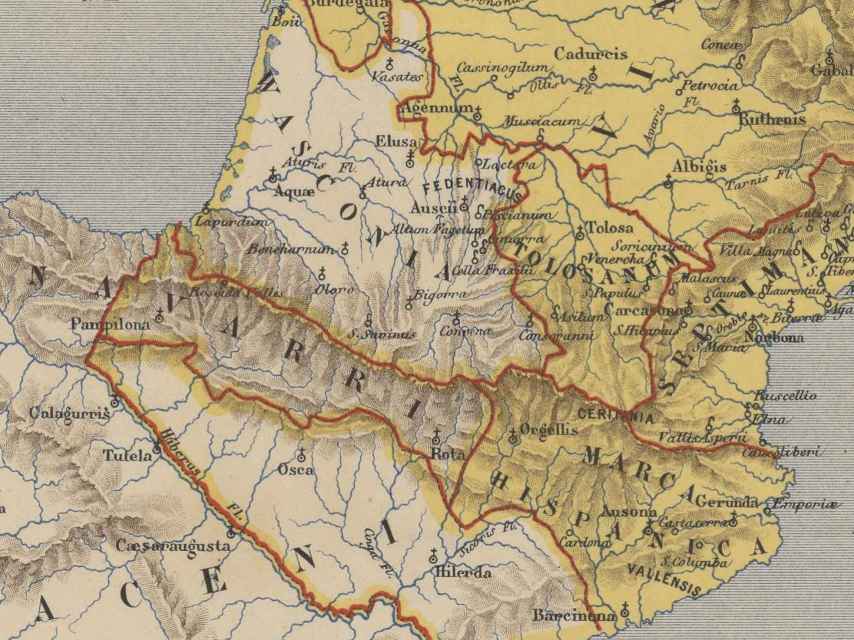

Al fin y al cabo, Cataluña fue Marca Hispánica de Carlomagno, fue condado del Reino de Aragón, fue región de España o región de Francia. Pero nunca fue ni reino, ni imperio, ni Estado.

Cataluña siempre fue ‘algo de’. Algo de un sujeto político mayor, contra el que ocasionalmente se rebeló, pero al cual siempre terminó perteneciendo.

Mapa de la Marca Hispanica, Navarra y Wasconia en 806, según Auguste Longnon, 1876.

En el anverso de esta moneda, España siempre fue una. O una nación de naciones, o una unión dinástica, o un imperio donde no se ponía el sol, o una monarquía en secesión.

España siempre fue, con abundantes problemas de unicidad, pero siempre fue, hasta el punto de que sus habitantes fueron antes percibidos como españoles por los extranjeros que por los aludidos.

El gentilicio de España se creó en el siglo XII en el sur de Francia, en una lengua llamada provenzal, básicamente el catalán. ¿Acaso no se han planteado lo catalán que suena esa «l» al final de nuestro gentilicio? Españolll. Espanyolll.

Esto es fiel reflejo de la historia de España y de Hispania. Somos una dialéctica de opuestos con una tesis llamada nacionalismo español y una antítesis llamada nacionalismos periféricos. En la síntesis de ambos emerge España tal y como la conocemos. Somos, fuimos y seremos ese choque de ideas, al menos hasta que el nacionalismo sea reemplazado por nuevas ideologías.

Ahora bien, el nacionalismo, o, mejor dicho, los nacionalismos que nos hacen quienes somos, están diluyéndose y topándose con un cuerpo extraño aún amorfo y aún pequeño, pero en rápido crecimiento: ese cuerpo se llama migración, se llama islam, se llama gentrificación y se llama globalismo.

Y la gran cuestión que se avecina es en qué nos convertiremos y cómo encajará un creciente porcentaje de la población. ¿Se diluirá en el modelo dialéctico actual?

¿Dará lugar a una nueva antítesis frente a una tesis representada por la síntesis española antes citada?

Pero, sobre todo, si el nacionalismo sigue siendo la herramienta articuladora y legitimadora de los Estados nación y de la cosa pública tal y como la conocemos, ¿qué vendrá después?

Sospecho que es probable que regresemos a los cuerpos políticos heterogéneos que, como los antiguos imperios multiétnicos (otomano, español, británico o maliense), no presten demasiada atención a la etnicidad y a los sentimientos identitarios de sus gobernados, o al menos no a uno de sus grupos. Un modelo de Estado frío, donde el voto se convierta en un acto administrativo para unas poblaciones atrincheradas en una nueva dialéctica de múltiples nacionalismos, etnias, culturas y religiones.

Quizá el Estado nacional, sus mecanismos y sus formas de legitimidad, sean el siguiente gran paso, y prepararse para aprovecharlo sea la clave para una España a la que la dialéctica de nacionalismos le ha dado mucho, y le ha quitado mucho.

Con todos los cambios sociales, tecnológicos y de otras índoles que se avecinan parece razonable la necesidad de repensar el nacionalismo y tratar de buscar un nuevo modo de organizarnos que permita a España escapar de su mortífera dialéctica en favor de nuevos horizontes que preserven la cohesión y prevengan desperdicios de recursos tan notables como el causado por el procés.