Laurel Canyon: no digas que fue un sueño de la élite ‘hippy’

Dos documentales recuperan la escena de rock y folk que explotó en los sesenta en un apacible barrio de Los Ángeles. Uno recoge batallitas y gamberradas, el otro logra zambullirnos en ese tiempo único

A mediados de los sesenta entró en EE UU la llamada invasión británica, el desembarco de los Beatles, Stones, Who, Animals, Kinks y otras bandas inglesas que habían dado una vuelta al rock de raíz americana. La réplica de la escena californiana fue vigorosa y explotó en un lugar muy concreto: Laurel Canyon, un vecindario idílico de Los Ángeles, con cabañas entre los árboles a solo cinco minutos de Hollywood, no muy lejos de la torre cilíndrica de Capitol Records y de salas míticas de conciertos como Troubador y Whisky a Go Go.

En esas casas de madera, donde no hacía falta echar la llave al salir, compartían ensayos, influencias, fiestas y drogas los Byrds, los pioneros de todo esto, y los Monkeys, Turtles o Beach Boys, Joni Mitchell, The Mamas and the Papas, Buffalo Springfield, Love, The Doors, Carole King o Fran Zappa (el más excéntrico y el único sobrio). Y Crosby, Stills, Nash and Young, unidos tras salir de algunas de las bandas anteriores. Esa generación, que bebía tanto de los Beatles como de Dylan, abrió paso al folk rock primero y a la psicodelia después. Fue en este vecindario donde los Byrds invitaron a los Beatles a un viaje de ácido que dio un giro a su carrera; la conexión trasatlántica era fecunda en las dos direcciones.

Dos documentales disponibles en las plataformas repasan ese tiempo en ese lugar. Echo in the Canyon (en Amazon Prime Video), de 2018, es un proyecto del exjefe de Capitol Records Andrew Slater. Desfilan vecinos como Brian Wilson, David Crosby, Roger McGuinn o Tom Petty y asiduos como Eric Clapton o Ringo Starr. Resulta una sucesión de relatos más o menos gamberros —Stills admite con vergüenza que escapó por la ventana de una redada policial en su propia fiesta, regada de sustancias prohibidas—. Pero, ay, faltan algunos nombres esenciales y no abunda el contexto político y social de la época. Conduce el recorrido Jakob Dylan, hijo de Bob, quien además versiona aquellos himnos con voces de hoy (Fiona Apple, Norah Jones, Jade Castrinos), lo que suena correcto (con ese material se editó un disco) pero sin asomo de la magia de los temas originales. Más valiosas resultan otras actuaciones para la ocasión, como el duelo a la guitarra de Stills con Clapton o el cierre de Neil Young, que no abre la boca ni mira a cámara, pero hace rugir las seis cuerdas.

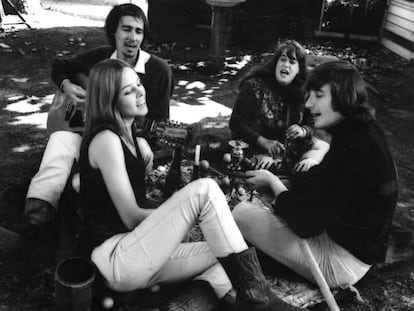

Se goza más Laurel Canyon, de 2020, de la directora Alison Ellwood (en dos capítulos en Movistar+). Su recurso es el contrario: solo vemos imágenes de archivo de aquellos años, y oímos las voces de los protagonistas que hablan desde un futuro indeterminado. Buen truco: todos salen en sus mejores días, rebosantes de juventud y energía. Aquí no falta el contexto: se explica que el movimiento de músicos empezó sin mucha carga política, pero se fue implicando cada vez más en las causas de esa convulsa época: la guerra de Vietnam, la lucha racial, la libertad sexual, el feminismo.

Te zambulles en ese idealismo hippy que se esfumó a partir de 1969 tras los crímenes de la secta de Charles Manson, el trágico concierto de los Stones en Altamont y las muertes de varias estrellas del club de los 27. En los setenta se instalan allí Jackson Browne o The Eagles; ya no es lo mismo. La heroína hace estragos. Hay que echar la llave de las casas de madera. La más sincera en su relato es Michelle Phillips, una de las Mamas: “Éramos hippies. Pero hippies ricos”. No digas que fue un sueño.

Puedes seguir EL PAÍS TELEVISIÓN en Twitter o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal.

Sobre la firma