El 17 de abril de 1695, debido a una epidemia, murió la autora de Primero sueño, “el personaje más extraordinario de la historia de México”. Este ensayo recuerda las actividades académicas y literarias que iniciaron los primeros días de marzo para rendirle un homenaje que culminaría hoy, cuando se cumplen 325 años de su muerte, interrumpidas abruptamente por la pandemia que actualmente estremece al mundo.

Fines de febrero y principios de marzo de 2020. Estamos listos para conmemorar los 325 años de la muerte de Sor Juana Inés de la Cruz. Comenzamos en Descarga Cultura de la UNAM, con el curso “Las vidas de Sor Juana”: las primeras frases de este curso (estamos hablando de Grandes Maestros) se referían a Sor Juana en relación con lo que sería próximamente en México “un día sin mujeres” (9 de marzo) y con el coronavirus, que amenazaba al país. Enclaustrada y “censurada”, Sor Juana había muerto víctima del virus pestilencial que en 1695 entró en el Convento de San Jerónimo de la Ciudad de México.

A inicios de marzo de 2020, con la Universidad del Claustro de Sor Juana, participamos en la organización de los festejos: se presentarán las revistas Prolija Memoria e Inundación Castálida (títulos de una endecha de la poeta y de su libro de 1689), y nos reuniremos en el Claustro desde las tres de la mañana del 17 de abril. ¡Cómo! ¿Tanta locura? ¿Por qué no? Alrededor de esas horas murió Sor Juana Inés de la Cruz. Velaremos en el coro bajo del ex templo, El Divino Narciso. Por la tarde de ese viernes 17, por los cielos y entre las campanas de San Jerónimo, mil papalotitos y mariposas volarán con los veinte enigmas que Sor Juana Inés escribió a las monjas portuguesas de La Casa del Placer. Y en la Sala Manuel M. Ponce, invitadas por la Coordinación Nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes, el domingo 19 de abril, íbamos a tener una sesión que se llamaría “Guardia de amor para Sor Juana”, dedicada a nuestra entrañable amiga María Águeda Méndez

¡Qué emoción!

- Te recomendamos Sor Juana, 325 años de una musa eterna Literatura

También que por parte del Instituto Nacional de las Mujeres haya cien metros a pie, en la estación Pino Suárez, con la métrica de Sor Juana, con los pies de sus versos, y que todos escuchen sus villancicos (qué ensaladas de lenguas, ecos del náhuatl, entre otros ecos), y vean a la niña Juana cuando de Panoaya llegó a la Ciudad de México y caminaba por las calles del Centro y, más tarde, de la casa de sus tíos se fue al palacio virreinal y de allí a un convento y luego a otro, donde escribió el caudal de sus letras sacras y profanas, y propuso que “no es el sexo de la inteligencia parte”.

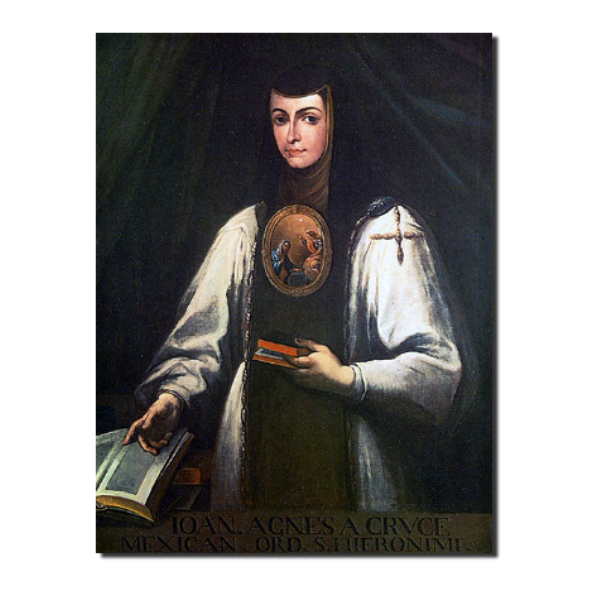

Qué alegría que la cultura de todo México retrate sus retratos (sonrisa irónica la suya, traviesa, inteligente), la portada de sus ediciones antiguas —en España, en Portugal—, las ediciones sueltas aquí en México (¡mira ese cuadernito, mamá, y viene con letras y con música!); que Sor Juana se muestre como ciudadana, al alcance de todos precisamente porque tuvo un concepto “democrático” de la cultura.

De allí tanto entusiasmo por parte de las universidades —en la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz de la Universidad de Guadalajara se hablará de “las épicas inversas” en la obra sorjuanina—, de las culturas oficiales y no oficiales de México. ¿Cómo pasar desapercibidos los 325 años de la muerte de Sor Juana? ¿Lo extraordinario de un ser humano que, con su gran entendimiento, propuso la libertad; que fue ejemplo en su ejemplaridad al demostrar la capacidad de la disidencia ante el poder y convenció de que las mujeres podrían hacer lo mismo que los hombres; que tuvo el don de la palabra —don de dones no superados hasta ahora— y que trasciende por su pensamiento igualitario, práctico, filosófico, arriesgado, vital? A celebrar, pues, recordándola con el estribillo de uno de sus villancicos:

¡A la fiesta del Cielo! Las voces claras

una Reina celebran, Pura y sin falta.

¡Vengan, vengan,

a celebrarla por su buena estrella!

No se detengan, ¡vayan!,

que en su Concepción está para gracias.

¡A celebrar! Y de pronto, todo se cancela: el coronavirus llegó a México. Nos encerró en casa (a quienes tenemos casa), a practicar las filosofías de cocina —“Si Aristóteles hubiera guisado, mucho más hubiera escrito”— como hicimos el lunes 9 de marzo. Pero estamos en abril. En este mes, en 1695, junto con otras monjas, Sor Juana enfermó y murió de una epidemia desarrollada de enero a abril de 1695 en el convento de las jerónimas de México. Trescientos veinticinco años después no podemos conmemorarla colectivamente ni en su convento, ni en la Ciudad de México ni en el país ni en ningún otro lugar público: una epidemia lo impide. ¡Qué coincidencia!

Por cierto, no era la primera vez que Sor Juana enfermaba de gravedad en San Jerónimo, adonde ingresó a principios del mes de febrero del año de 1668 (si no es que días antes). Al llegar a este convento, la joven tenía ya la experiencia de lo que era vivir enclaustrada entre religiosas, pues anteriormente había estado tres meses en el convento de las carmelitas, en donde entró como “religiosa corista” y tomó el hábito de bendición con el nombre de Juana Inés de la Cruz. Al entrar después a San Jerónimo lo hizo como Juana Ramírez y luego cambió a Juana Inés de la Cruz. En los dos conventos —novicia en uno y monja profesa en otro— tuvo el mismo nombre. Cuando el 24 de febrero de 1669 profesó como monja jerónima, ya había cumplido 20 años (de haber nacido en 1648) o 17 (de haber nacido en 1651). Lo que es indudable es que murió el domingo 17 de abril de 1695.

En el Diario de sucesos notables de Antonio de Robles se anota:

“Muerte de la insigne monja de San Gerónimo.– Domingo 17, murió a las tres de la mañana en el convento de San Gerónimo, la madre Juana Inés de la Cruz, insigne mujer en todas facultades y admirable poeta; de una peste han muerto hasta seis religiosas; imprimiéronse en España dos tomos de sus obras, y en esta ciudad muchos villancicos; asistió todo el cabildo en la Iglesia, y la enterró el canónigo Dr. D. Francisco de Aguilar*”.

La de Sor Juana fue una muerte más entre otras, y por la misma razón: de enero a abril de 1695 fallecieron siete monjas en San Jerónimo. Sor Juana fue la sexta en morir y, entre su muerte y la de otra monja el 30 de abril, murió el sacristán del convento.

Otro caso de una muerte colectiva se dio en 1691, cuando murieron ocho monjas.

De que eran muertes “masivas” en el caso de los primeros fallecimientos que hubo en 1691, no cabe la menor duda. ¿Serían las mismas razones por las que murieron ocho personas en el mismo convento en 1695, cuatro de ellas en el mes de abril y una de ellas Sor Juana Inés de la Cruz? Es posible que sí, al menos por motivos localizados internamente en el convento, sus condiciones insalubres, en un contexto igual y altamente insalubre.

Asomémonos a este último año. En su libro La muerte de Sor Juana (1999), excelente y bien documentado (Cabrera y Quijano, Flores, Marroqui, Ocaranza, De la Maza, Malvido, Florescano, Cárdenas de la Peña, Lanning…), Elías Trabulse se refiere a varias enfermedades, relacionadas entre sí y con los mismos síntomas: el cocolistli, el tifo, el tabardillo o tabardete y el matlazáhuatl. Todas estas enfermedades colectivas (prehispánicas y virreinales) tenían los mismos síntomas: mucho frío en el cuerpo, ardor interior, intenso dolor de cabeza, dificultad para respirar, irritación de ojos y hemorragias. Se atendían con fomentos de vinagre, nitro (un tipo de sal), alcanfor, jarabes de agua de cerezas negras, de aguas epidémicas, jarabe de diacodión, agua scabiosa, agua triacal alcanforada, jarabe de culantrillo (pp. 28-29).

Brevemente, y con información de Cabrera y Quintero, y de Oscaranza, Trabulse informa sobre el proceso de la enfermedad:

“Cuando sobrevenía ‘el flujo de sangre por las narices, tan cuantioso e impertinente en su duración, que uno o dos días enteros la estaban echando’, los médicos prescribían ‘una libra de vinagre fuerte con una onza de nitro, una onza de alcanfor disuelto todo en fuego hasta obtener el fomento’. Cuando a los enfermos los aquejaba un dolor intenso en las articulaciones, ictericia (‘amarillez de sus cuerpos’) y fiebre alta, se prescribían ‘rozos de víbora, sal volátil de jarabe, azafrán en polvo, todo preparado en agua viperina’. Y, por último, cuando el enfermo en la etapa terminal y víctima de la intensa fiebre entraba en estado de ‘delirio o demencia tan intensa’, el médico prescribía ‘agua de cerezas negras, agua epidémica y de canela fuerte, jarabe de diacodión todo junto preparado’”.

No sabemos qué tanto de este proceso de la fiebre y de sus posibles pero inútiles remedios sufrió la monja poeta. Con base en el Libro de profesiones de San Jerónimo, Guillermo Schmidhuber, su editor moderno**, informa que Sor Juana anotó la muerte de Sor Josefa María de San Juan, ocurrida el 1 de abril de 1695. Fue su última anotación. A partir de ese viernes 1 de abril, Sor Juana se enfermó grave y progresivamente: murió en la madrugada del domingo 17 de abril, a pesar de los remedios, de cilicios y sacrificios de las monjas de San Jerónimo y de otros conventos, de las rogativas de la Ciudad de México. A pesar de todo, murió por la peste de abril de 1695. Eso fue hace 325 años.

Antes de los días más terribles de la “peste” que atacó a Sor Juana, ella misma como enfermera —con el médico, el boticario— atendía a sus hermanas, que fueron padeciendo de manera rápida y atroz la misma enfermedad. Víctima de la epidemia, ella fue atendida a su vez. No se tiene el dato de si alguna monja contagiada sobrevivió a la peste. ¿Por qué le llamamos de esta manera? Leemos en el Diario de sucesos de Robles que “de una peste han muerto hasta seis religiosas”.

Esa sexta fue Sor Juana Inés de la Cruz, primera escritora novohispana reconocida en sus tiempos en la Nueva España y en España. Mujer que defendió los derechos de las mujeres, proponiendo la intelectualidad de la Virgen María, agradeciendo amorosamente a María Luisa Manrique de Lara su fama en España y defendiendo a las mujeres de su época, a las “nobles” y prestigiosas, y a quien pecaba por la paga. Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XVII en México, de la Nueva España y de un convento.

Me pregunto: ¿estaría el convento de San Jerónimo (y otros conventos) subsidiado en esta crisis mortal de abril de 1695 por el arzobispado del cual dependía? ¿Por alguno de los cabildos de la Nueva España? ¿Gestionaron sus propios cuidados las monjas de San Jerónimo? ¿Eran ellas y otras monjas responsables de sus destinos, sus enfermedades y conflictos? Pensamos que sí: ciudades de mujeres que se hacían cargo de sí mismas, educadoras de niñas, mujeres expuestas como todas a la enfermedad, al dolor, a la resignación.

Es Sor Juana Inés de la Cruz —monja del Convento de San Jerónimo, ahora universidad— el personaje más extraordinario de la historia de México. Debido a la pandemia actual, se han suspendido los homenajes por los 325 años de su muerte. Como ave fénix, retornará, no de la ceniza de sus huesos debido a la epidemia de 1695 sino por la genialidad de su escritura, al uso y costumbres de su época y de la nuestra, a los 325 años de su muerte.

Érase una Niña…

En noviembre de 1691, un año después del “mal momento” que vivió Sor Juana al publicarse en Puebla la Carta Athenagórica, se cantaron festivamente en la ciudad de Oaxaca sus villancicos “feministas”, escritos a Santa Catarina de Alejandría, de los que presentamos el siguiente a manera de homenaje:

Érase una Niña

como digo a usté,

cuyos años eran,

ocho sobre diez.

Esperen, aguarden,

que yo lo diré.

Ésta (qué sé yo,

cómo pudo ser),

dizque supo mucho,

aunque era mujer.

Esperen, aguarden,

que yo lo diré.

Porque, como dizque

dice no sé quién,

ellas sólo saben

hilar y coser...

Esperen, aguarden,

que yo lo diré.

Pues ésta, a hombres grandes

pudo convencer;

que a un chico, cualquiera

lo sabe envolver.

Esperen, aguarden,

que yo lo diré.

Y aun una Santita

dizque era también,

sin que le estorbase

para ello el saber.

Esperen, aguarden,

que yo lo diré.

*Antonio de Robles, Diario de sucesos notables (1665-1703), t. 3. Ed. Antonio Castro Leal. México: Editorial Porrúa, (1946), 1972, p. 16. Con el año de 1695 inicia este tercer tomo. La noticia sobre la muerte de Sor Juana es la décimo primera del mes de abril.

SVS | ÁSS