粵讀古詩文/「春花秋月何時了」 字字血淚\陳樹渠紀念中學校長、粵語正音推廣協會主席 招祥麒博士

時間:2021-06-15 04:24:13來源:大公報

五代南唐後主李煜(937-978)素有「詞聖」之譽,流傳下來的作品,眼界大,感慨深。其中《虞美人》(春花秋月何時了),以血淚寫成,值得推介。

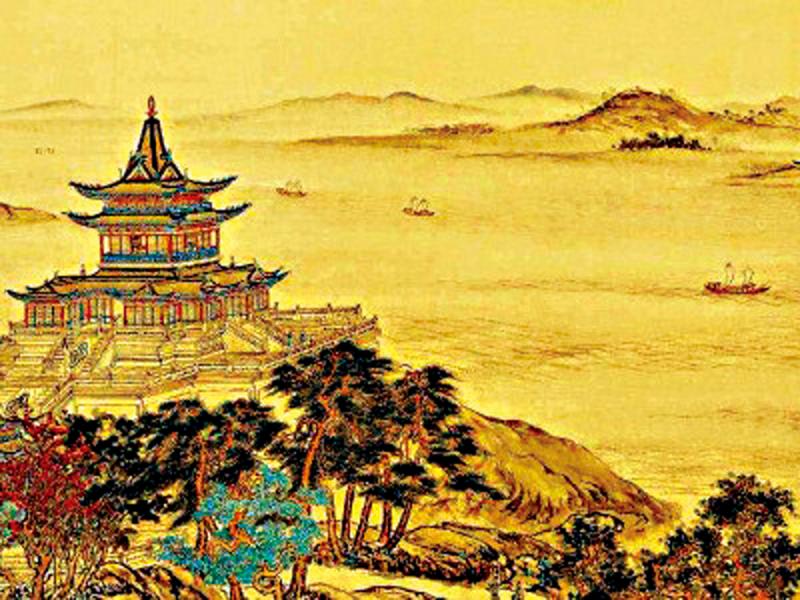

李煜,徐州(今屬江蘇)人,初名從嘉,字重光,南唐中主李璟(916-961)的第六子,也是南唐的亡國之君。他繼位時,南唐已奉宋正朔,國勢衰落。公元975年,宋軍攻破金陵,他肉袒出降,被俘往開封,封為違命侯,備受凌辱。最後被毒死。

《虞美人》作於太平興國三年(978),當時,李煜被囚禁在開封已經幾年了。據說,七月七日那天,他撫今追昔,命以前的宮妓作樂,寫下這首詞。這首詞流傳到外面後,由於裏面有着懷念故國的情緒,觸怒了宋太宗(趙光義,939-997),不久遭毒死。

春花秋月何時了?往事知多少!小樓昨夜又東風,故國不堪回首月明中!雕闌玉砌應猶在,只是朱顏改。問君能有幾多愁?恰似一江春水向東流!

全首詞脈絡非常清晰。上片起首兩句「春花秋月何時了?往事知多少」,作者以悲憤已極的口脗,質問老天。「春花秋月」,在這裏既指極美的自然景物,也是快樂與幸福的象徵,象徵過去的美好時光,更隱含過去的幸福不可重現之意。它與「何時了」三字相連,道出帝王生活已一去不復返,再美的「春花秋月」也不過是殘酷的折磨罷了。

「小樓昨夜又東風,故國不堪回首月明中」二句,承前而來,來一個物是人非的對比。「東風」意味着春天,加一個「又」字,表示經歷被囚的日子甚久;在往日的春天,作為君王,曾有過多少美好時光。東風是永恆不變的,然而作者的國家卻已破亡,「不堪回首」了。眼前依舊是月明之夜,可是一切都今非昔比了。

下片接着上片的脈絡而來。前兩句「雕闌玉砌應猶在,只是朱顏改」寫得具體,從「往事」、「故國」,集中在「雕闌玉砌」和「朱顏」上,前者是以部分代整體,指皇宮;後者可以指宮女(從史實來看,確實有宮女隨李煜一起,被押送到汴京),也可以指自己。作者推想,「雕闌玉砌」應該還在,可是,和「雕闌玉砌」相關的人,卻已經是「朱顏改」了,這正體現出物是人非的深深悵惘之情。我們也許會問,作者與宮女被幽禁畢竟只有三年,三年的時光如何令到「朱顏改」呢?因無盡的屈辱而導致容顏憔悴,是不難想像的,更有學者推想,作者之意,可能心中是指「山河改」,但不敢直言而已。

末二句:「問君能有幾多愁?恰似一江春水向東流!」作者將前面的情感一齊歸結,表現出浩蕩無邊的愁懷,如大江東流一般,無窮無盡。以水喻愁,前人已有嘗試,如唐代劉禹錫(公元772年-842年)的《竹枝詞》中就有「水流無限似儂愁」的描寫,但是,作者的這個比喻顯然更加出色。中國的地形是西部高而東部低,江水浩蕩,向東奔流。這是一個永遠無法改變的事實,也是一個無休無止的存在。因此,用這樣一種情形來比喻愁之無窮無盡、洶湧澎湃,一下子就能引發聯想。同時,末二句一問一答,更容易打動讀者。這個比喻能夠引起天下後世普遍的共鳴,並不是偶然的。

全詞以明淨、凝練、優美、清新的語言,運用比喻、象徵、對比、設問等多種修辭手法,高度地概括和淋漓盡致地表達真情實感。全篇以問天始,以問己結,在自然流暢的抒情中,也有着嚴整的章法。在李煜之前,還沒有任何作家能在結構藝術方面達到這樣高的成就,所以王國維說:「唐五代之詞,有句而無篇。南宋名家之詞,有篇而無句。有篇有句,惟李後主降宋後之作及永叔、子瞻、少游、美成、稼軒數人而已。」(《人間詞話刪稿》)可見李煜的藝術成就具有超越時代的意義。當然,更主要的還是因為他感之深,故能發之深。

王國維《人間詞話》說:「後主之詞,真所謂以血書者也。宋道君皇帝(徽宗)《燕山亭》詞亦略似之。然道君不過自道身世之戚,後主則儼然有釋迦、基督擔荷人類罪惡之意,其大小固不同矣。」李煜被毒死,跟他寫這首詞有關,這真是用血寫的。李煜寫的詞,不尚雕飾,明麗如畫的白描手法寫成,不論是敘述事實、描寫景物、刻畫情態,都能曲盡其妙;特別在抒情方面,或事中有情,或景中有情,當情到深處,情景融合而昇華入於理境,由個人的感慨,而表出人世間的相同感慨,於是其情其理已非李煜個人自己,而由他個人自己擔荷着千秋萬世人類之苦。這正是王國維所指的「儼有釋迦、基督擔荷人類罪惡之意」。讀者多加體會,當自己偶有失意而生出愁、怨不快的情緒時,吟詠一下李煜的詞,相對他的愁怨,自然獲得稍寬稍解的療效。