Vittorina Mariani, la sarda-ebrea liberata sul treno della morte

Nata a Porto Torres fu deportata per un periodo nel campo di Bergen Belsen. Provvidenziale l’intervento degli americani che intercettarono il convoglio

Sassari Fino a poco meno di due anni fa la convinzione comune era quella che fosse stata liberata il 15 aprile del 1945 nel campo di concentramento di Bergen Belsen in Sassonia dalle truppe britanniche. Poi, il recupero di una consistente documentazione scovata negli archivi dell’International Tracking Service di Bad Arolsen ha chiarito che Vittorina Mariani, l’unica delle tre donne sardo-ebree deportate dopo l’8 settembre del 1943 ad essere tornata viva, era invece su uno dei tre convogli carichi di 2500 prigionieri e prigioniere del campo destinato ai tedeschi.

Il treno sul quale viaggiavano Vittorina e le tre sorelle venne intercettato a Farsleben dal battaglione dell’esercito americano guidato dal sergente George Gross. La liberazione avvenne quindi due giorni prima. La situazione è confermata in un documento del 1964 controfirmato dalla donna e conservato a Bad Arolsen.

La storia Di Vittorina Mariani, nata a Porto Torres il 17 maggio 1904, finora non si avevano grandi conoscenze. E quello che è stato scoperto si deve agli studi di una vita portati avanti da Alessandro Matta, direttore dell’Associazione memoriale sardo della Shoah. E pochi sanno che nel primo museo della Shoah realizzato in Israele, è conservato un acquerello che il marito di Vittorina Mariani - Umberto Vittorini - ha dedicato ai sopravvissuti.

Lo studioso «A distanza di ottant’anni – racconta Alessandro Matta – sono ancora numerose le vicende che attendono di essere ricostruite nei dettagli in quella che è la drammatica storia della Shoah e delle sue milioni di vittime. Quella di Vittorina Mariani è una di quelle».

Porto Torres Le poche cose conosciute erano state ricostruite dal professor Aldo Borghesi (nel libro dei deportati). Il comune di Porto Torres l’ha ricordata di recente in una cerimonia e il sindaco Massimo Mulas ha citato come esempio l’esperienza di Vittorina Mariani: «La sua vicenda insegna che nessuno può sentirsi al sicuro quando si mettono in moto forze oscure che attraversano la storia. I diritti umani e la pace sono valori da preservare sempre e da non considerare acquisiti per sempre».

La famiglia «Vittorina Mariani era figlia di Eliseo Mariani e di Sofia De Benedetti – racconta Alessandro Matta – : una coppia che si può definire mista, solo la mamma aveva origini ebraiche. Vittorina è cresciuta nella religione cattolica e non saprà mai niente su quella ebraica fino alla fine dei suoi anni».

Il porto Il padre di Vittorina si era trasferito a Porto Torres alle dipendenze di una grossa azienda genovese di spedizioni, la “Ercole Antico” che finì coinvolta nelle nascenti vertenze sindacali dei lavoratori portuali di Porto Torres. «La prima notizia relativa al padre di Vittorina – afferma Alessandro Matta – risale al 19 giugno 1906, quando (lo evidenzia un saggio di Sandro Ruju) escluse di proposito dalle chiamate per lo scarico di una grossa partita di legname quei lavoratori che si erano iscritti alla Lega dei braccianti». Questi particolari relativi alla famiglia e in particolare al padre, sono ritenuti essenziali per evidenziare un carattere molto forte trasmesso alla figlia. «Un temperamento “vivo” che tornerà assai utile nei momenti in cui Vittorina subirà l’arresto e la deportazione». Nel 1905 l’azienda per la quale lavora Eliseo Mariani vince l’appalto per la costruzione dell’acquedotto di Bari e lì nasceranno le tre sorelle di Vittorina: Anita, Ida e Bettina. Non si sa con esattezza, però, quando la famiglia - che abita in via Porto Antico - lascia Porto Torres alla quale resta comunque molto legata.

Matrimonio «Nel 1929, quando ha 25 anni – prosegue il racconto dello studioso Alessandro Matta – Vittorina sposa quello che si rivelerà un personaggio centrale nella sua vita: si tratta di Umberto Vittorini di 14 anni più grande di lei. É un pittore che vive a Milano, iniziato all’arte da Edoardo Gordigiani. Vittorina è la sua “musa ispiratrice”: verrà dipinta tantissime volte su tele che la rappresentano bella ma al tempo stesso energica, seria nel volto, di alta statura e corpulenta».

Professoressa Laureata in materie scientifiche - come una delle altre due donne sardo-ebree deportate (Zaira Coen Righi), fino dagli anni ’20 Vittorina Mariani è docente di matematica nelle scuole superiori del Milanese dove si adopera con straordinaria passione fino alla pensione.

Arresto «Nonostante le leggi antisemite (la famiglia di Vittorina non viene mai toccata) e la guerra, la professoressa Mariani sta continuando a insegnare matematica – sottolinea Alessandro Matta – e nel pieno del periodo della Repubblica Sociale Italiana viaggia ogni giorno per arrivare fino all’istituto superiore di Monza dove è titolare della cattedra di matematica. E lì insegna alle sue studentesse e ai pochi studenti non richiamati in guerra fino al giorno prima del suo arresto che avviene il 22 aprile 1944».

Ci sono diverse tesi su quella giornata. Si dice che Vittorina si stesse preparando a una fuga in Svizzera insieme al fratello e alle sorelle, probabilmente in ordine sparso. Anche le sorelle e il fratello verranno arrestati in altre zone della Lombardia. Vittorina, il fratello e le sorelle vengono portati a San Vittore e dopo un breve periodo forse attraverso il “binario 21” dei sotterranei della stazione centrale di Milano (che oggi accoglie il principale memoriale italiano della Shoah) spostati nel campo di transito Fossoli. «É qui che Umberto Vittorini riesce a incontrare la moglie Vittorina – racconta ancora Alessandro Matta – e spera nella liberazione (rivelatasi poi falsa speranza) sulla liberazione dei prigionieri cosiddetti “misti”. Si reca personalmente al campo per contestare l’illegittimità dell’arresto della moglie, ma viene picchiato e internato anche lui a San Vittore in isolamento per un mese.

Cambia tutto A un certo punto la situazione precipita: anziché procedere con il rilascio, su decisione di Friedrich Bosshammer (l’uomo che dirige la deportazione degli ebrei dall’Italia, è a capo dell’Ufficio IVB4) organizza un convoglio che viaggia da Verona fino a Monaco di Baviera. E da lì prosegue, diviso in tre tronconi, con destinazioni diverse. Vittorina, coniuge in un matrimonio misto, e anche gli altri familiari (forse su richiesta della stessa donna per non disgregare la famiglia) finiscono a Bergen Belsen dove resteranno fino alla liberazione, tornando poi in Italia a mezzo della Croce Rossa».

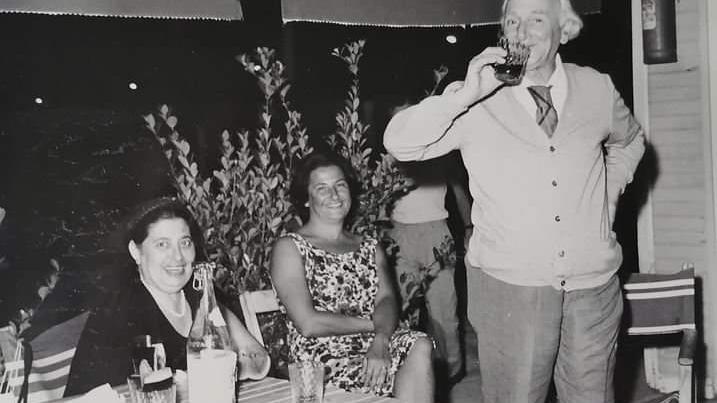

Dopo la guerra La storia racconta che dopo la guerra, Vittorina e Umberto saranno sempre insieme. Vengono ripresi e spesso intervistati. «Le sofferenze della moglie – sottolinea Alessandro Matta – cambiano però per sempre l’arte di Umberto Vittorini che dimostrerà una voglia di continuare a scavare dentro di se, probabilmente alla ricerca di un perché di quanto accaduto. Inevitabile il continuo riferimento delle sue opere alla Shoah e ai sopravvissuti». Le opere E nel 1948 il pittore regala un meraviglioso e struggente acquerello dal titolo “Sopravvissuti” al museo dei Combattenti del ghetto (Ghetto fighters hous) nel Kibbutz Haogamei Laghetaot a nord di Haifa in fase di costituzione. Nel 1979 Umberto Vittorini muore e Vittorina Mariani rimane sola. La morte «Di lì a poco scompare anche Vittorina Mariani, il 31 gennaio 1981 a Segrate, e viene sepolta accanto al suo amato Umberto nel piccolo cimitero di Sommocolonia (in provincia di Lucca)», conclude Alessandro Matta.