Kaiser Karl erkannte, dass die Fortsetzung des Krieges an der Seite Deutschlands den Untergang der Habsburgermonarchie bedeuten würde. Anfang 1917 startete er über verschlungene Wege Sondierungen bezüglich eines Friedensschlusses mit den Entente-Mächten.

Die Position des Vermittlers übernahm Sixtus von Bourbon-Parma, der Bruder von Zita, der Ehefrau Karls. Die Kontaktaufnahme fand unter strengster Geheimhaltung statt. Zwischen Januar und März 1917 kam es zu einem vorsichtigen Ausloten der Bedingungen der Entente-Mächte (allen voran Frankreichs) für einen raschen Friedensschluss. Der Austausch erfolgte in Form von Niederschriften in französischer Sprache, die von Sixtus überbracht wurden – daher die Bezeichnung „Sixtusbriefe“ für die konspirativen Schriftstücke. Es handelte sich dabei um einen Alleingang Karls und seines Schwagers. Trotz des hehren Friedensgedankens überrascht doch der naive und dilettantische Zugang zu einer derartig komplexen Situation.

Rasch kristallisierte sich der alles entscheidende Knackpunkt heraus, nämlich die Forderung der Westmächte nach einer Abtretung von Elsaß-Lothringen an Frankreich und die Wiedererrichtung des neutralen Belgiens. Dies hätte den Kern der Kriegsziele Deutschlands betroffen, und obwohl Karl hierauf keinerlei Einfluss hatte, bot er seine volle Unterstützung in Bezug auf diese Forderungen an. Außenminister Czernin, der in die Sache nur peripher involviert war, gab dem Unternehmen wenig Chancen und betonte die Bündnistreue gegenüber Deutschland. Czernins Ansichten kollidierten hier mit denen Karls – eine Disharmonie, die sich später rächen sollte.

Ein Vorfühlen beim deutschen Bündnispartner blieb ergebnislos. Auch ein persönlicher Besuch Karls bei Kaiser Wilhelm II. änderte nichts: Der Habsburger schilderte offen die katastrophale Lage in der Donaumonarchie und die unbedingte Notwendigkeit eines raschen Friedensschlusses. Doch Berlin hielt angesichts der momentanen Erfolge am Schlachtfeld an der Forderung eines „Siegfriedens“ fest und war nicht bereit zu einem Verzicht auf Elsaß-Lothringen und Belgien.

Die parallel dazu weitergeführten Verhandlungen mit den Ententemächten scheiterten schließlich aber auch am Unwillen Karls, österreichische Gebiete im Trentino an Italien abzutreten, was aber die Voraussetzung für Zustimmung Italiens war, wie sich im Laufe der Verhandlungen herausstellte.

Ein weiterer Grund für das Scheitern der Sondierungsgespräche war, dass Karl einen Gesamtfrieden wollte, der Deutschland einschloss, während die Entente-Mächte nur einen Separatfrieden für die Habsburgermonarchie anboten. Dies hätte einen Seitenwechsel nach sich gezogen, was für die Donaumonarchie ein innenpolitisches Erdbeben (Stichwort Nibelungentreue) und auch ein militärisches Hasardspiel bedeutet hätte. Deutsche und österreichische Einheiten, die bisher eng verschränkt operierten, würden sich plötzlich als Feinde gegenüberstehen.

Die Friedensinitiative verlief somit im Sand. Es war dies nicht die einzige geheime Friedenssondierung unter den Kriegsgegnern. Durch die persönliche Involvierung des Kaisers wurde ihr dennoch eine besondere Bedeutung zugemessen. Jedoch nicht so sehr ihr Scheitern wurde der Habsburgermonarchie zum Verhängnis, als das bittere Nachspiel der Sache: Die „Sixtus-Affäre“ sollte für die Position Karls fatale Auswirkungen haben.

Griesser-Pečar, Tamara: Die Mission Sixtus, Wien 1988

Kann, Robert A.: Die Sixtusaffäre und die geheimen Friedensverhandlungen Österreich-Ungarns im Ersten Weltkrieg, Wien 1966

Rauchensteiner, Manfried: Der Erste Weltkrieg und das Ende der Habsburgermonarchie 1914–1918, Wien u. a. 2013

-

Kapitel

- Die Begeisterung für den Krieg

- „Waffenbrüder“: Österreich-Ungarn und Deutschland als Partner und Verbündete

- Frontlinien – Der Kriegsverlauf 1914–16

- Der Kriegseintritt Italiens

- Der Einfluss des Krieges auf die Zivilgesellschaft

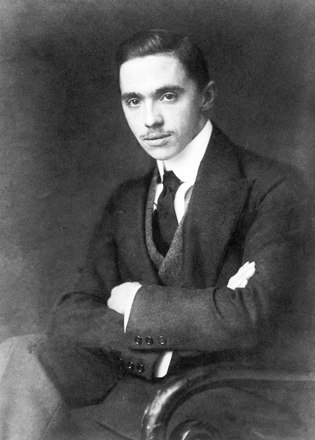

- Der Regierungsantritt Kaiser Karls I.

- Die Sixtus-Briefe – Karls Suche nach einer Exitstrategie

- Karls Versuch eines Befreiungsschlages

- Die russische Revolution und ihre Folgen

- 1917 – Die Wende im Kriegsgeschehen