De Crónicas

ÁVILA EN LA MIRADA DE AZORÍN EN SU 150 ANIVERSARIO

A punto de finalizar el año 2023, no podemos dejar escapar la oportunidad de dedicar unas líneas al escritor José Martínez Ruiz «Azorín» (Monóvar, 8 de junio de 1873 - Madrid, 2 de marzo de 1967), de quien se han cumplido 150 años de su nacimiento. La efeméride bien merece la celebración del aniversario de este revolucionario de las letras con aires de progreso y libertad.

En esta ocasión, tomamos sus visiones literarias de los pueblos y lugares, y de los habitantes y personajes que por ellos transitaron, así como de las figuras y celebridades que simbolizan el espíritu de Ávila, tamizándolo todo al trasluz de una caja mágica que proyecta la historia quieta, la memoria del tiempo.

La contemplación de Azorín con su atenta mirada recreadora de historias contrasta con la poética de las cosas, de ahí que las viejas estampas de Ávila fijadas por el fotógrafo francés Jean Laurent fueran fuente de inspiración de nuestro autor como elementos configuradores del marco ambiental donde se sitúan los personajes de sus escritos.

VISIÓN DE ÁVILA.

El primer acercamiento de Azorín a Ávila lo adivinamos en su libro Castilla (1912), donde leemos:

«¿Hacia dónde caerá la catedral de esta ciudad que desconocemos? ¿Habrá una vieja ermita junto al río, como la de San Segundo en Ávila?”. ¿No habéis visto esas fotografías de ciudades españolas que en 1870 tomó Laurent? Ya esas fotografías están casi desteñidas, amarillentas; pero esa vetustez les presta un encanto indefinible. Una de esas vistas panorámicas es la de nuestra ciudad; se ve una extensión de tejadillos, esquinas, calles, torrecillas, solanas, cúpulas; sobre la multitud de edificaciones heteróclitas, descuella airosa la catedral. Allí donde está la catedral, donde se hallan sepultados guerreros y teólogos, dos mil años antes un romano acaso recitara unos versos de Virgilio: Yo, desviándome, les hablaba sin poder detener las lágrimas que me venían a los ojos: Vivid dichosos, que ya vuestra fortuna se acabó; mas a nosotros unos hados malos nos traspasan a otros peores».

Es la misma vista de la ciudad que Anton van den Wyngaerde dibujó para Felipe II en 1570, que Charles Clifford fotografío para Isabel II en 1860, y que el médico y profesor de la escuela municipal de dibujo, Antonino Bernardino Sánchez, pintó para el Ayuntamiento abulense en 1864.

Contemplar Ávila desde el paraje de los Cuatro Postes siguiendo la descripción de Azorín, igual que también hicieron Unamuno y Miguel Delibes, es redescubrir su imagen más característica. Es incorporar a la memoria de la ciudad el paisaje que configuran el río Adaja con su arboleda ribereña, la ermita de San Segundo con su arboleda delantera, los puentes sobre el río, la desaparecida fábrica de harinas, el palomar y el caserío que forman los arrabales, la diadema de piedra que son las murallas que encierran el casco medieval marcado por esbeltos cubos que señalan la entrada, el molino de La Losa que define el centro de las panorámicas, el cordel de Las Moruchas que delimita y quiere separar lo rústico y de lo urbano, la vieja carretera de Salamanca que se ajusta a la ordenanzas dieciochescas con plantaciones en sus bordes, los paseos de la ronda norte y del Rastro sombreados con negrillos que siguen la línea de los caminos que hizo el intendente Ramírez un siglo antes.

En dicha perspectiva azoriniana despuntan sobre el recinto amurallado la iglesia de Mosén Rubí, la catedral que guarda un vergel en su claustro, la iglesia de San Juan, el Torreón de los Guzmanes, la iglesia de La Santa, la iglesia de Santo Domingo, el antiguo convento de Santa Escolástica, el Palacio de Justicia y la espadaña del Carmen. A la izquierda de las imágenes, el convento de la Encarnación con una trabajada huerta carmelitana, las ermitas extramuros de Santa María de la Cabeza y San Martín marcadas por frondosos árboles de alameda, y la basílica de San Vicente.

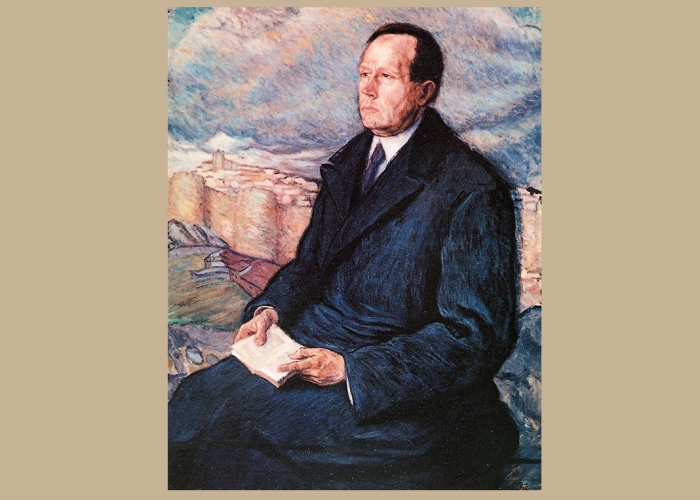

La visión de Ávila desde los Cuatro Postes, la panorámica que tomó Laurent y que admiró Azorín en la ciudad imaginaria descrita en Castilla, vuelve a cautivar al novelista en 1922. Tanto que sobre ella quiso retratarse por Juan de Echevarría(1875-1931). El pintor escribió entonces:

«Todo me habla (en Ávila) de espíritu y procuraré no enturbiar éste, prescindiendo en lo posible de lo pintoresco y de las armonías brillantes de color, es decir, que tiendo a una emoción más concentrada y pura». Para este cuadro, escribió Azorín: «Posé - no hay vocablo castellano adecuado –unas ochenta veces, en varias tandas. La obra está sólidamente construida; al fondo aparece. Avila con sus murallas; la tonalidad es severa».

Otros destellos abulenses que figuran en el libro Castilla son los nombrados camino de hierro de Ávila, el Puerto del Pico, la ermita de San Segundo, la posada La Estrella, el escritor Eugenio Tapia, de «espíritu moderno, progresivo y liberal», y el pueblo de Navalosa. Son fogonazos de Ávila, que como escribió Jacinto Pérez Moreta, aparecen «en retazos aparentemente inconexos, como una hipotiposis capitular, nos detalla sensaciones captadas en el ambiente castellano, suficientes para ver, oír, degustar en ellas, el espíritu de la región»(Revista Temas abulenses,1974). Un ejercicio que Vargas Llosa llamó ‘discretas ficciones’.

En la misma línea, Jacinto Herrero Esteban recoge la visión lejana y literaria de Azorín en Ávila en el 98 (Diputación de Ávila, IGDA, 1998): «Una cierta visión de Ávila en los primeros fulgores del alba, desde el tren (…) con una visión bombilla eléctrica detrás de cada ventana: Ávila romántica y francesa: dibujo de Gustavo Doré»

En Al margen de los clásicos (1915), junto a Fray Luis de León, Góngora y Bécquer, Azorín hablá de José Somoza y Carvajal, “el hereje de Piedrahíta”, que dijo Pío Baroja, de ahí que a José Martínez Ruiz le gustaría quedarse en la Piedrahíta del siglo XVIII, junto a Goya, Jovellanos y la duquesa de Alba. Mejor que en Ávila, donde en 1936 fue fusilado su cuñado Manuel Ciges Aparicio, quien por entonces era el Gobernador civil de la provincia nombrado por Azaña.

UNA HORA DE ESPAÑA.

La ciudad de Ávila es, entre todas las ciudades españolas, la más siglo XVI, escribió Azorín en su discurso de entrada en la Real Academia Española del 26 de octubre de 1924. Aquí aparece imaginada por el escritor según la representación mostrada de la plaza del Mercado Grande en los entrañables grabados que realizó Parcerisa para el libro Recuerdos y Bellezas de España (1865), los cuales dice que son «viejas estampas en que, en toda la espaciosidad de una plaza, sólo se ven un caballero con sombrero de copa y una dama con miriñaque y una sombrilla… No sé -dice Quadrado -qué melancólico encanto por su soledad y por sus fachadas de piedra obscura, tienen para el viajero las plazuelas de Ávila, que aguardan a la entrada de casi cada puerta».

La escena romántica que admiró Azorín del Mercado Grande, la misma que antes fue difundida por el pintor Francisco de Paula Van Halen (La España pintoresca y artística, 1847), contrasta con la tragedia del auto de fe de Berrugete.

Y es que los autos de fe son expresión de la triste historia que acompaña al viejo inquisidor protagonista de Una Hora de España. La Inquisición fue el drama de aquella España que torturó a sus propios hijos, la misma imagen repetida en los cuadros de Goya, y también el mismo drama que atormenta al inquisidor ‘abulense’ cuando halla pruebas palpables de herejía en el libro que trajo de Flandes el hijo bienamado. El cuadro de Berruguete se nos presenta ahora como la imagen gráfica del siglo XVI, el «siglo en que con caracteres más dramáticos se ofrece el eterno conflicto entre la razón y la fe. En España, la Edad Media lucha -como en todos los demás países- con el espíritu del Renacimiento; pero si en otras partes el Renacimiento triunfa, en España permanece vigorosa la Edad Media», como en Ávla.

La traza de Ávila que destaca Azorín es la de «una Atenas gótica que señorea los graneros, las eras y los mercados de toda Castilla», y le llaman la atención del paisaje urbano renacentista de las grandes casas españolas que tenían en Ávila administradores de sus palacios y propiedades, mientras que los nobles señores sólo se dejan ver en algunos retratos fotográficos coleccionados con orgullo, como si de parientes lejanos se tratara, entre los que se asoman el emperador y la emperatriz de los franceses, el duque de Alba, los duques de Abrantes o los marqueses de Cerralbo.

Es por ello que Azorín, en su discurso de entrada en la Real Academia, siguiendo la guía de Ávila de Valeriano Garcés de 1863, recrea el ambiente aristocrático de la ciudad y reseña que los títulos más importantes con hacienda en Ávila son S.M. la Emperatriz de los franceses, los Duques de Abrantes, Alba, Medinaceli, Roca, Tamames; los Marqueses de Cerralbo, Fuente el Sol, Obiesco, San Miguel de Gros; los Condes de Campomanes, Parcent, Polentinos, Superunda, Torrearias; y la Condesa de Montijo.

Por su parte, José de Nicolás Melgar, Marqués de San Andrés, hijo del Marqués de Canales de Chozas, señala que en 1877 «de los treinta palacios que existían en Ávila, como restos del antiguo esplendor de la que fue capital de Castilla en la Edad Media, sólo estaban vividos por sus dueños el de los duques de Abrantes; el de los condes de Superunda y marqueses de Bermudo, señores de Zurraquín y de Bularros, que hoy es residencia y museo del artista Guido Caprotti; el torreón de los condes de Oñate, hoy de la condesa de Crecente; el de los duques de la Roca, hoy Audiencia Provincial, y por último el de los Sofraga y Villaviciosa, habitado por los marqueses de Peñafuente, condes de Villamediana. Todos los restantes señores emigraron a la Corte y dejaron al cuidado de sus palacios a los administradores de sus fincas, y por ello se llamó en algún momento a esta ciudad, en lugar de Ávila del Rey y de los Caballeros, Ávila de los Administradores» (El Torreón de Canales de Chozas y Ávila en el siglo pasado, 1960).

RETRATOS EMBLEMÁTICOS.

Las fotografías de Jean Laurent fueron en su día un verdadero fenómeno social, por lo que no debe sorprender que las mismas inspiraran a escritores y estudiosos. Tal es el caso José Martínez Ruiz “Azorín”, en la ruta imaginaria que hace por la España de 1860-1870. A lo largo del viaje ha contemplado admirado las viejas ciudades y ha conversado con sus celebridades, fiel a una obsesión confesada, lo que ya observamos cuando publicamos Ávila romántica en la fotografía de J. Laurent (2010).

En la novela La Voluntad (Ed. Henrich y Cía, 1902,), José Martínez Ruiz, como firmaba entonces, nos resume un significativo catálogo de celebridades decimonónicas en una simbología de plena actualidad de la mano de su protagonista ‘Azorín’, quien «se ha entretenido en repasar una colección de retratos que Laurent hizo allá por los años del 60 al 70 (...). Figuran en ella diputados, ministros, poetas, periodistas, tiples, tenores, gimnastas, obispos, músicos, pintores. Y todos posan lamentables, trágicos, ridículos, audaces, anodinos (…). Azorín va repasando la inmensa colección de retratos. y por un azar que llamaremos misterioso, pero que en realidad, yo lo aseguro, no tiene nada de impenetrable, sus ojos se fijan en cinco fotografías que son como emblemas de todo lo más intenso que el hombre puede alcanzar en la vida».

La primera es símbolo de la Voluptuosidad. Representada por un hombre vestido de arzobispo. Este hombre se llamaba Antonio Claret y Claret. La segunda fotografía simboliza la Fuerza. Este hombre se llamaba Antonio Cánovas del Castillo. La tercera fotografía es la de un gentilísimo caballero. Este hombre es la Elegancia; se llamaba Julián Romea. La cuarta fotografía simboliza el Dinero y el hombre se llama José de Salamanca. Y he aquí el postrer retrato, este hombre se llamaba Gustavo Adolfo Bécquer y simboliza la Poesía. Azorín ha admirado largamente estos retratos. Y ahora sí que él, que tiene alma de artista, se ha puesto triste, muy triste, al sentirse sin la Voluptuosidad, sin la Fuerza, sin la Elegancia, sin el Dinero y sin la Poesía.

Entre los famosos personajes retratados por Laurent con los que formó una "Galería de Celebridades", nosotros, como ‘Azorín’, hemos rastreado, igual que él, la imagen de aquellas que tuvieran alguna relación con la ciudad medieval que siempre ha sido Ávila. Y de la misma época, ha sobresalido el retrato que Laurent hizo a Manuel Silvela y de Le-Vielleuze (1830-1892), hijo del gobernador civil de la provincia. Manuel Silvela también fue senador por Ávila, como su padre, y Ministro de Estado con Cánovas del Castillo. Su figura, hechizada por la magia de Ávila, también puede servirnos asociada al símbolo de la Fuerza de Cánovas, pero también cabe destacar su sensibilidad por la poesía de Bécquer. No en vano fue destacable su gesto a la muerte del poeta encabezando la lista de suscriptores para publicar sus obras. Manuel Silvela fue Director General de Instrucción Pública en 1865, cargo que casualmente también desempeñó Azorín en 1917 y 1918.

Estando en el mismo ejercicio de repaso de la colección de retratos que hizo el personaje ‘Azorín’ en la Biblioteca Nacional, nos encontramos con nuevos ejemplos del símbolo de la Fuerza, como son las numerosas fotografías del presidente de Gobierno Mateo Práxedes Sagasta, del diputado por Ávila Laureano Figuerola, del antiguo alcalde de Ávila Celedonio Sastre, del Marqués de Abrantes y del Duque de Alba, nobles aristócratas con propiedades en Ávila y provincia.

Sagasta acudía periódicamente a la capital abulense donde tenía casa en la plaza del Mercado Grande. Durante el verano, Sagasta se desplazaba hasta su finca de La Palenciana, y coincidiendo con sus visitas el Ayuntamiento designaba una comisión que le ofreciera sus respetos y la bienvenida. La estancia del Presidente del Consejo de Ministros en la ciudad Ávila cobraba un especial protagonismo en la vida política española. En la Biblioteca Nacional se conserva un número importante de retratos suyos, a quien Azorín le dedicó un capítulo aparte (ABC, 7.04.1946).

Siguiendo con el catálogo de retratos, respecto a la elegancia del actor y dramaturgo Julián Romea Yanguas, quien «fue adorado por los públicos y por las mujeres», escribe Azorín, diremos que fue protagonista de la obra del arevalense Eulogio Florentino Sanz Don Francisco Quevedo, y del drama de Zorrilla Traidor inconfeso y mártir sobre el Pastelero de Madrigal. Y a ello añadimos que el sobrino del actor, el también elegante, dramaturgo y cantante, Julián Romea Parra, fue miembro, junto con su familia, de la colonia veraniega de Ávila (El Heraldo de Madrid, 9/08/1898), lo que añade un singular aspecto de atractivo paisanaje.

Finalmente, nos quedamos con el retrato fotográfico que hizo José Martínez Sánchez, socio que fue de Laurent, a Gustavo Adolfo Bécquer, símbolo de la poesía, y más sabiendo que en 1867 compartió espacio creativo en Ávila con su hermano el pintor Valeriano Bécquer,

TERESA DE JESÚS.

Frente a la voluptuosidad del padre Claret en que reparó ‘Azorín’, nosotros nos quedamos con el misticismo de Teresa de Jesús. Para ello retomamos el discurso académico de 1924 titulado Una Hora de España, en el que Azorín se refiere a Santa Teresa cuando finaliza su oratoria con las siguientes palabras: «Ávila es la ciudad de los caballeros. Toda la ciudad vive intensa vida cívica. El ambiente es aristocrático.

Y un momento hay en la vida de Ávila en que esta modalidad culmina en una fórmula viva y espléndida- Teresa de Jesús -; una fórmula en que la acción se alía, no a un fin terreno y limitado, sino a un anhelo espiritual, universal, y en que el sentido aristocrático llega a su más alta y refinada expresión; a la elegancia desafeitada».

La impresión teresiana simboliza, sin duda, uno de los «emblemas de todo lo más intenso que el hombre puede alcanzar en la vida», por lo que Azorín se sintió cautivado en su visión plástica. Ese día, cuando acudió a la Biblioteca Nacional, Azorín hojeó la antigua colección de periódicos de El Imparcial y las fotos de Laurent, sin saber que allí mismo también podría contemplar la imagen de La Santa.

Efectivamente, en las revistas La Ilustración de Madrid de 1870 y La Ilustración Española y Americana de 1875 se hallaba reproducida una fotografía realizada por Laurent de la escultura de Santa Teresa de Jesús de Elías Martín. Más aún, otra fotografía de Laurent de 1871 recoge una pintura de Benito Mercadé dedicada a Santa Teresa de Jesús realizada dos años antes para la Exposición Nacional de Bellas Artes.

Y sin salir de la Biblioteca Nacional, un último retrato de Santa Teresa fotografiado por los abulenses Hermanos Torrón en 1882 puedo ser admirado por ‘Azorín’, lo que quizás habría acentuado su «fracaso irremediable; porque la vida sin la fuerza de la ‘elegancia’ o la ‘poesía’ no merece la pena vivirse». La ‘elegancia desafeitada’ de Santa Teresa responde entonces a ese afán de precisión, de claridad, de pureza, de lucha con la palabra que tiene vida en sí misma.

Por lo demás, Teresa de Ávila es un constante motivo de admiración en la obra de Azorín desde que se adentrara en el interior de su figura en la revista Madrid cómico de fecha 22 de enero de 1898.

En El alma castellana (1900), Azorín se pregunta: «¿Hay espíritu más enérgico e indomable que el de la mujer de Ávila?». En Diario de un enfermo» (1901), Azorín dice: «Teresa de Jesús es nuestra. Representa la fe omnipoderosa, el desprendimiento profundamente artístico de las terrenas cosas, el ansia de infinito, el vuelo firme y sereno al Ideal».

En Una hora de España (1924), apunta: «Es falso que Descartes sea superior a Santa Teresa».

En Félix Vargas (1928) se comprueba que Santa Teresa es el núcleo de la novela, cuya figura se convierte en una cuestión estética y psicológica en la mente del protagonista. Igualmente, en Capricho (1943), aunque no se cita a Santa Teresa, su figura se adivina como ejemplo de piedad y espiritualidad femenina.

En la compilación de ensayos Los clásicos redivivos (1945) afirma: «La vida de Teresa, escrita por ella misma, es el libro más hondo, más denso, más penetrante que existe en ninguna literatura europea; a su lado, los más agudos analistas del yo son niños inexpertos».

En El Pasado (1955) añade: «En el libro de Las Fundaciones contemplamos la vida española en el siglo XV… Teresa es, para los artistas, como es Cervantes, una lección perpetua; más lección, en cuanto al estilo que Cervantes. En Cervantes tenemos el estilo hecho, y en Teresa vemos cómo se va haciendo».

ESCAPARATES FOTOGRÁFICOS.

Siguiendo la idea visual y narrativa de Azorín, llaman la atención sus impresiones viajeras: «Siempre que yo llego a una ciudad desconocida mi primer cuidado es contemplar los escaparates de los fotógrafos. Yo veo en ellos los retratos de los buenos -señores que viven en el pueblo y a quienes no conozco -y esto acaso me los hace simpáticos- y las caras tan diversas, tan enigmáticas de esas muchachas» (Los Pueblos, 1904).

El viajero que en los años setenta del siglo XIX se acercaba hasta Ávila, tal y como imaginó Azorín, tenía en el establecimiento de Abdón Santiuste, sito en la Calle Caballeros, 2 de la capital, el mejor escaparate fotográfico de la ciudad y de la obra de Laurent, de la que era depositario (Nouveau Gide du Turiste en Espagne et Portugal, A. Roswag, 1879). Santiuste era, además, el impresor y librero más importante, a la vez que fue concejal y regentó el establecimiento de baños de abierto en el verano de 1886 frente a la Basílica de San Vicente, en la Avda. de Madrid, ocupando toda la manzana hasta la iglesia de San Andrés.

El deleite de Azorín en la contemplación de los escaparates de las ciudades viene a significar una especial sensibilidad contagiada por las fotos de Laurent. Estas fotos se encuentran en la mesa escritorio del estudio del personaje Antonio Azorín, donde «el cajón está repleto de fotografías de monumentos y paisajes españoles, fotografías de cuadros del Museo del Prado, fotografías de periodistas y actores, fotografías pequeñas, hechas por Laurent, de las notabilidades de 1860, daguerrotipos, en sus estuches lindos, de interesantes mujeres de 1850» (Antonio Azorín, 1903).

Además, en las paredes de la casa también cuelgan las fotos que Laurent había tomado en el Museo del Prado de los cuadros que Velázquez, Goya, Van Dick... y de ciudades como Guadalajara y Salamanca.

PUEBLOS.

Riofrío, Madrigal de las Altas Torres, Blasco Nuño de Matacabras, Monsalupe y Mingorría, son pueblos abulenses que sugestionaron a Azorín en la composición de una original narrativa protagonizada por estas localidades, aún sin llegar a visitarlas. Un pueblecito, Riofrío de Ávila es el título del libro de Azorín dedicado a Antonio Machado y publicado en 1916. Hasta aquí viajó el autor con la imaginación, cediendo su protagonismo al cura párroco del pueblo abulense, Jacinto Bejarano Galavís, un hombre culto, licenciado en salamanca y amante de los libros. Riofrío se convierte entonces en el escenario rural de sus reflexiones y pensamientos de Bejarano, de lo que a Azorín solo le «queda en lo íntimo del espíritu, una imagen», y a este le dice: «Leer: ese es nuestro sino»

En Paisaje de España visto por los españoles (1917), Azorín toma prestadas las recomendaciones de Galdós incluidas en el prólogo del libro de José Mª Salaverría Vieja España Impresión de Castilla, 1907.

En este viaje galdosiano por Ávila, Azorín mira «desde el tren que cruza vertiginoso uno de estos caminos», un tren imaginario, pues por Madrigal no pasa el ferrocarril, y desde aquí contempla Castilla como parte de la España que se revela a los españoles. «El camino se extiende interminable. Queda atrás ¡Blasco Nuño de Matacabras! Nombre de una de las estaciones donde el tren para un minuto… Y se llega a Madrigal de las Altas Torres… Silencio, paz, muerte». Galdós, por su parte, en el relato que rememora Azorín, observa pueblos anclados en la tierra como en un mar, campos morañegos de trigales salpicados de amapolas y atravesados por arroyuelos humildes y por la vega que riega el rio Trabancos.

En Madrigal, el pueblo, donde crecen lozanas las tradiciones y las ortigas, Galdós destaca la iglesia y su majestuosa torre, la muralla de muros rotos y torres que formaban su cerca militar, el palacio del rey castellano Juan II y cuna de la grande Isabel y luego monasterio de Agustinas, el hospital monumental del siglo XIV y las ruinas del convento agustino extramuros.

Con los peculiares lugareños y los personajes madrigaleños, Galdós construye un relato entorno a los más relevantes, como Gabriel Espinosa, el pastelero “rey de Portugal” que sufrió un proceso y muerte de tintes románticos, y sobre quien Azorín dice que «el testimonio más vivo es la casa de famoso pastelero»;

el extraordinario polígrafo Alonso de Madrigal “El Tostado” educado en Arévalo, licenciado en Salamanca y obispo de Ávila;

y la reina Isabel de Castilla, de la que resume sus éxitos admirables a pesar de sus desaciertos provocados por un hiperemia religiosa. Y Arévalo salta con varias citas en Política y literatura (1920) donde se incluye una selección e artículos publicados en 1904.

Monsalupe también fue el lugar de nacimiento de un personaje imaginario nacido de la pluma de Azorín publicado en la revista «Blanco y Negro» del 6 de mayo de 1928 bajo el título La amada patria. Padrón de españoles, que empieza así: «Prologuillo galateo.–

En mis andanzas por tierras españolas, singularmente por Castilla, he ido tomando notas, más notas, muchas notas (...) redactadas en forma de padrón de vecinos, con algunas añadiduras y con una sección de horóscopos, en que el autor se ha divertido en adivinar la suerte futura de los personajes bosquejados», y eso ocurre con el pastor de Monsalupe.

Por último, Azorín se vio sugestionado por Mingorría, un pueblo vasco en el corazón de Castilla, mientras leía la guía de los Ferrocarriles del Norte, o el Manual para viajeros de Richard Ford publicado en 1845, cuya lectura reseña en Castilla (1912). La Mingorríana era entonces una de las posadas menos malas de la capital abulense decía Ford; la «Fuente de las Mingorrianas» se hallaba en el paraje de la capital abulense de «Las Santidades» en la zona de la Encarnación; y el camino carretero de Mingorría, que iba de Ávila a Arévalo, destacaba por la actividad comercial de arrieros y trajinantes. Advertida una especial sensación por un nombre, Azorín imaginó el cuento Los vascos de Mingorría publicado en el diario Ahora el 24 de junio de 1936, luego incluida en el libro de cuentos Cavilar y contar (E. Destino, 1942).