'Viñetaria': las mujeres que hicieron historia en el cómic

El libro de Elisa McCausland y Diego Salgado propone un recorrido por las autoras de este arte a lo largo de 130 años

Portada de junio de 1936 del 'Dayton Sunday Journal', una de las publicaciones que la artista Nell Brinkley adornaba con sus ilustraciones.

Fue una mujer, Mary Darly (1756-1779), la primera artista en popularizar el cómic. Grabadora, caricaturista y escritora en 1762 publicó A Book of Caricaturas, on 59 Coper Plates, with Ye Principles of Designing in that Droll & Pleasin Manner, considerado hoy como el primer manual para la realización de caricaturas. Aquel libro dedicado a temas políticos, sociales y cotidianos dirigido a «jóvenes damas y caballeros» cosechó un gran éxito popular. Ella llevaba «en solitario uno de los dos locales de impresión y venta de panfletos, prensa e ilustraciones propias y ajenas con los que el matrimonio –formado por la propia Mary y Matthew Darly- satisfacía la fiebre por la caricatura desatada entre los londinenses de toda clase y condición, con frecuencia iletrados, pero sensibles a la expresión gráfica», cuentan en su libro Viñetaria. Historia Universal de las autoras del cómic (Cátedra), Elisa McCausland y Diego Salgado.

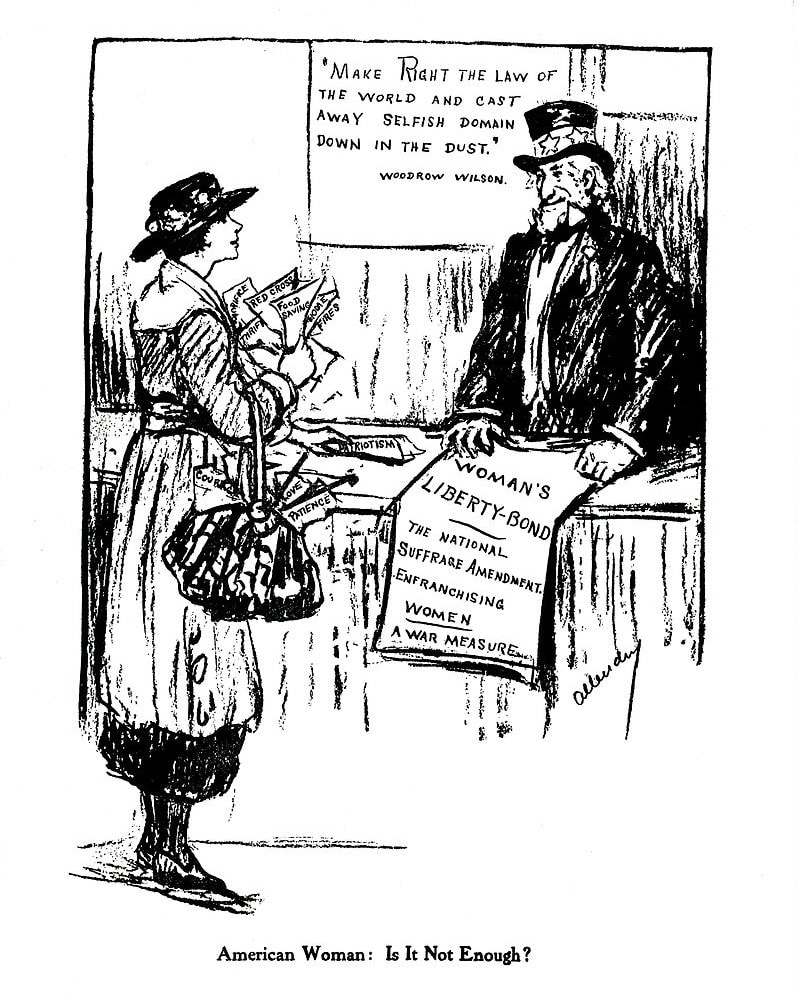

En él, ambos autores elaboran un exhaustivo recorrido por las profesionales y autoras que han contribuido al crecimiento de este arte a lo largo de sus 130 años de evolución hasta nuestros días. Desde la edad de oro de la ilustración, entre 1880 y 1930, con autoras como Beatrix Potter y su Perico, el conejo travieso -que sigue comercializándose hoy y ha vendido más de 250 millones de ejemplares-, o las viñetas sufragistas, representada por nombres como Nina E. Allender, caricaturista oficial de las publicaciones del Partido Nacional de la Mujer cuya obra terminó por convertirse en el emblema de la victoria del sufragismo estadounidense en 1920.

«Las mujeres -mantienen en su libro- desempeñaron un rol fundamental en la democratización de la caricatura y su consiguiente potencial para subvertir lo establecido». Es el caso de Jackie Ormes (1911-1985), la primera historietista afroamericana o de Nell Brinkley que, a principios del siglo XX, abandonó su hogar en Colorado para formarse como autodidacta en Nueva York, donde acabaría por convertirse en la Reina de las historietas, tras trabajar durante casi cuarenta años en diarios y revistas. Creadora de Brinkley Girl, su icónico personaje, que acabó convirtiéndose en todo un símbolo popular en canciones, películas y teatro, representaba una mujer que se definía «por el trabajo que llevaba a cabo y que, en sus versiones más alegóricas, proclamaba las virtudes del sufragismo».

En estas tiras de prensa, empiezan también a moldearse las primeras superheroínas. Es el caso de Miss Fury (1941) creada por June Tarpé Mills (1912-1988) -primera vez que lo hace en solitario una mujer-, se trataba de «una joven adinerada que luchaba contra nazis y científicos locos camuflada bajo un disfraz que la asemejaba a una pantera», cuya popularidad hizo que terminara por convertirse en cabecera propia de ocho entregas semestrales.

No obstante, fue durante la II Guerra Mundial, ante la ausencia de los hombres llamados a filas, cuando las mujeres empezaron a irrumpir más pronunciadamente en el mundo del cómic norteamericano. Es el momento de los superhéroes y la literatura pulp. Un término que se acuñó a las publicaciones baratas y de escasa calidad material que fueron muy populares en Estados Unidos y que tuvo una influencia directa en la confirmación de los comic books. Eso sí, como señalan en el libro, «las autoras multiplican por tres su presencia en este sector hasta contarse en torno a cuarenta anualmente entre 1940 y 1950, pero con una tasa de rotación elevada y sin poder de decisión sobre la calidad o los argumentos de las historietas que se les encomiendan».

‘Wonder Woman’

Entre las pioneras de esta etapa estaban Lily Renée, Toni Blum, Ruth Roche o Ruth Atkinson, autora esta última de Millie the model -el título de humor de mayor duración de Marvel-, y de la conocida superheroína Patsy Walker (Hellcat). Sin olvidar, ya en la edad de plata del cómic (1956-1970), a Ramona Fradon (Brenda Starr, Aquaman y cocreadora de Metamorfo en colaboración con Bob Haney). Pero si un personaje destacó por encima del resto ese fue Wonder Woman, «el personaje de cómic más feminista de todos los tiempos». Ideado por un hombre, Robert Kanigher, reconocido feminista, McCausland y Salgado sostienen, no obstante, que la Mujer Maravilla no habría sido posible sin el papel fundamental de varias mujeres -Elizabeth Holloway (su esposa), Olive Byrne y Joye Hummel-, que trabajaron y ejercieron sobre él su influencia.

Del cómic de superhéroes al underground americano, encontramos a Trina Robbins, que ya en la década de 1980, se convirtió en la primera mujer en dibujar a Wonder Woman; a Alice Kominsky, «una de las primeras autoras del grupo en primar lo autobiográfico y cotidiano frente al testimonio político de la época»; o a las pioneras del cómic lésbico Lee Mars y Roberta Gregory.

Y es que, considerado como un género menor durante mucho tiempo, el fenómeno de los tebeos fue abriendo paso a las novelas gráficas y otros aspectos más alternativos en las editoriales grandes y medianas. Es entonces cuando surgen nombres más mainstream como Ann Nocenti, Louise Simonson o Karen Berger. Mientras que en épocas más contemporáneas irrumpen títulos como La muñequita de papá de Debbie Dechsler, una obra semiautobiográfica sobre el incesto, el ya considerado clásico Diario de una adolescente (2002), de Phoebe Gloeckner, o la celebrada Fun Home de Alison Bechdel.

Sin embargo, y a pesar del estatus adquirido por algunas de ellas, muchas de las artistas se plantean abandonar ante una industria que devora tiras y personajes. «Los cómics me daban demasiado trabajo y poco dinero» –contaba Julie Doucet tras un parón que le llevó 15 años a dejar de ilustrar-. «Dibujaba todo el rato, me robaba la energía para hacer cualquier cosa. He acabado harta de ellos, no entiendo cómo hay colegas que se pasan toda su vida dibujando lo mismo y con el mismo estilo».

Historietistas españolas

Con una presencia cada vez mayor entre los cómics americanos de autores españoles como Jorge Fornés, Carmen Carnero, Natacha Bustos, Salva Espín o Belén Ortega, entre otros muchos, lo cierto es que en España las mujeres también han tenido una larga tradición en el tebeo desde la edad dorada de la ilustración, donde podemos citar a Madame Gironella, Laura Albéniz, Ana Maria Smith, Petra Amorós, Ángeles López Roberts y Marga Gil Roësset, hasta la historietista española más popular de todos los tiempos. Purita Campos y su Esther y su mundo fue «una auténtica best-seller del cómic en nuestro país y otros como Holanda, donde aún se publican sus creaciones tras vender en su momento álgido 200.000 ejemplares a la semana», señalan McCausland y Salgado.

En su extenso repaso, Viñetaria recuerda, además, a mujeres como la conservadora Magadalena Rosell Matllé (1879-1930) y la ilustradora e historietista Lola Anglada (1896-1984), «dos nombres de mujer antiéticos que simbolizan la cara y la cruz de la tensión creciente que experimenta España en el tránsito político desde el reinado de Alfonso XIII hasta la Segunda República».

Pero también a autoras como Francis Pitti Bartolozzi (Canito y su gata Peladilla), Ana María Smith (1889-1954), conocida por sus retratos de la burguesía barcelonesa, Josefina Tanganelli Plana (1904-1968) o la más actual, Rosa Galcerán (1917-2015), que debutó en la revista libertaria Porvenir y acabó trabajando durante la posguerra para Consuelo Gil. Responsable esta última de publicaciones como Chicos y Mis Chicas, «cuyas páginas sirven como banco de prueba a nuevos dibujantes –en ella participan Carmen Parra, Mercè Llimona y Pilar Blasco- y para ofrecer una visión puede que trasnochada pero no fanática de las niñas y adolescentes».

Hacia mediados del siglo XX, con la aparición de otras revistas como Pulgarcito y DDT, y la popularización del género, irrumpieron figuras como María Pascual y Carmen Barbará que con Mary Noticias rompió con el estereotipo de las historietas románticas y renovó la imagen de las mujeres en el tebeo. Muchas de estas autoras, como Ángeles Felices (Las Dubidús y Hotel Continental: Madelón), Trini Tinturé (Emma es encantadora) o la propia Barbará, además, empezaron a moverse en el mercado europeo, estableciendo un curioso hito: «Desde 1962, cuatro de cada cinco historietas publicadas en revistas femeninas británicas son de autoras y autores españoles», afirman McCausland y Salgado.

Pioneras de la novela gráfica

Pero tendremos que esperar a la década de los 70, para encontrar a «la auténtica pionera del cómic de autora para adultos», Núria Pompeia, «pionera también del registro de la novela gráfica o cómic publicado en un volumen equiparable al libro». Creadora de títulos como Maternasis, Mujercitas o Y fueron felices comiendo perdices, por La educación de Palmira, guionizada (1972) por Manuel Vázquez Montalbán, despertó el interés de cabeceras internacionales como Charlie Hebdo.

Arte, desde luego, no falta, y las nuevas generaciones han venido sembradas de nombres femeninos dispuestos a engrosar nuestra particular historia del cómic español. Emma Ríos, Ana Galván, Anabel Colazo, Raquel Gu, María Herreros, Ana Penyas, Carla Berrocal, Sonia Pulido, Lola Lorente, Esther Gili, Olga Carmona, María Llovet… La lista, por suerte, es larga.

En Viñetaria están todas o casi todas, como también lo está la historia de otras representantes del cómic europeo y latinoamericano, sin olvidarse, como no podía ser de otra forma, del manga, con autoras clásicas como Machiko Hasegawa, la gran matriarca del género, que inició su trayectoria con apenas 15 años, y de la que heredaron influencia Toshiko Ueda o Masako Watanabe. Nombres tan determinantes como la que es considerada como «la diosa del manga», Moto Hagio; la autora de cómics más vendida de la historia, Rumiko Takashashi, creadora de la popularizada serie Ranma ½; o Naoko Takeuchi y su inolvidable Sailor Moon.