10 Jahre Kampagne Halim Dener – gefoltert. geflüchtet. verboten. erschossen.

Am 30. Juni 1994 wurde der kurdische Jugendliche Halim Dener von einem deutschen Polizisten beim Plakatieren in Hannover erschossen. Sein Tod löste unmittelbar heftige Proteste, eine jahrelange Auseinandersetzung um die Umstände und die Verantwortung der Polizei sowie einen langen Prozess vom Erinnern hin zum würdevollen und aktiven Gedenken aus.

Zum 20. Todestag 2014 gründete sich die Kampagne Halim Dener, die das Andenken an ihren Namensgeber mit dem Aufgreifen der gesellschaftlichen Fragen, die zu seinem Tod geführt hatten und immer noch aktuell sind, verband. Anlässlich des 30. Todestags Ende Juni blickt sie nicht nur auf ihre 10-jährigen kollektiven Kämpfe und Errungenschaften zurück, sondern richtet ihren Blick auch nach vorn, um künftig aus den Erfahrungen zu lernen und Kämpfe zu verbinden. Aber was waren überhaupt grundlegende Besonderheiten, die die Kampagne anders und damit auf längere Zeit erfolgreich gemacht haben?

Bündnis auf Augenhöhe

Die Idee, eine gemeinsame Kampagne deutscher und kurdischer linker Gruppen zu Halim Dener zu initiieren, entstand in einer Zeit, in der die Revolution in Rojava langsam weltweite Bekanntheit erlangte und auch in Deutschland die PKK wieder mehr als linke Organisation mit einem konkreten Vorschlag für gesellschaftliche Veränderung wahrgenommen wurde. Ende 2013 hatte die Kampagne TATORT Kurdistan eine Großdemonstration gegen das PKK-Verbot in Berlin organisiert. Viele deutsche Organisationen und Initiativen v.a. aus dem linksliberalen bis bürgerlich-demokratischen Spektrum hatten diese Demo unterstützt. Im Nachgang stellten sich kurdische Jugendliche und Studierende die Frage, wie eine ähnliche Demonstration die radikale und autonome Linke mit der Befreiungsbewegung Kurdistans zusammenbringen könnte, und kamen auf die Idee, den 20. Todestag von Halim zum Anlass zu nehmen.

Also suchte der Verband der Studierenden aus Kurdistan (YXK) Anfang 2014 Kontakt zu linken Gruppen in Hannover. Die Rote Hilfe Hannover hatte selbst den Wunsch, etwas zum 20. Todestag zu machen, und war sofort offen für eine Zusammenarbeit. Die Interventionistische Linke (iL) war ebenso von Anfang an interessiert an dem Vorschlag. Insbesondere diese drei Organisationen haben die Kampagne gemeinsam entwickelt und waren zumindest in den ersten Jahren ihre tragenden Akteur:innen. Dabei waren auch die überregionalen Strukturen entscheidend, derer Teil sie sind, sodass immer wieder Mobilisierungen über Niedersachsen hinaus möglich waren. Von Anfang an waren auch türkische Gruppen in die Kampagne involviert, sodass einer ethnischen Polarisierung und dem Vorwurf, das Gedenken schaffe Spannungen zwischen Türk:innen und Kurde:innen in der Stadt glaubhaft entgegen getreten werden konnte. Viele verschiedene andere Gruppen und Einzelpersonen haben sich zeitweise oder immer mal wieder in die Kampagne eingebracht, wozu sie ausdrücklich eingeladen wurden. Dadurch wurde die Kampagne nicht nur gestärkt, sondern auch in der lokalen Szene deutlich wahrnehmbarer. Das Unabhängige Jugendzentrum Kornstraße, in dem bereits die ersten Treffen zum Ideenaustausch und zur Vorbereitung stattfanden, wurde so etwas wie das Zuhause der Kampagne. Seine Türen standen immer offen und die Aktivist:innen der Kampagne wurden stets unterstützt. Auch die kurdische Jugend und Community nutzt seitdem regelmäßiger die Korn, insbesondere in den Zeiten, in denen sie kein eigenes Gesellschaftszentrum haben. Wahrscheinlich hat auch die Auseinandersetzung mit der Stadt Hannover um das Halim-Dener-Wandbild in der Korn 2015 dazu beigetragen, dass die Kampagne über das Gedenken zum 20. Todestag hinaus eine längerfristige Perspektive entwickelte und mit der Stadt in einen Dialog trat.

Die Kampagne hat sich von Anfang an dadurch ausgezeichnet, dass die Beteiligten offen und ehrlich aufeinander zugegangen sind und ein gemeinsames Anliegen zur Grundlage ihrer Zusammenarbeit gemacht haben. Dadurch wurden basisdemokratische Entscheidungsfindungen möglich und notwendig. Niemand kam von außen und hat der Kampagne einen Plan vorgelegt oder eigene Interessen aufgezwungen. Die verschiedenen Fähigkeiten und Ressourcen, die die unterschiedlichen Gruppen und Aktivist:innen mitgebracht haben, wurden von allen geschätzt, mit allen geteilt und an alle weitergegeben, sodass gemeinsam voneinander gelernt werden konnte. Im zweiten Jahr der Kampagne bestand beispielsweise die Demoleitung allein aus FLINTA. Das waren Erfahrungen, die gemeinsam gemacht wurden und die alle Beteiligten, aber vor allem die Kampagne selbst gestärkt haben. Auch das demonstrative Zeigen verbotener Symbole, das immer wieder gemeinsam diskutiert, geplant und umgesetzt werden musste, hat ein großes Vertrauen untereinander, aber auch ein Selbstvertrauen der Kampagne geschaffen. Die Razzien in der Korn 2016 und bei NAV-DEM Hannover 2018 haben gezeigt wie wichtig das zuvor gefasste Vertrauen war, um gemeinsame Antworten auf diese Angriffe geben zu können. Aber auch hinsichtlich ganz alltäglicher politischer Situationen hat die Arbeit der Kampagne Halim Dener eine Grundlage für eine konstruktive Zusammenarbeit gelegt.

Gemeinsame Inhalte und Anknüpfungspunkte

Ein entscheidendes Element für die langfristige Zusammenarbeit verschiedener Gruppen in der Kampagne war die Auseinandersetzung mit Inhalten. Ging es zunächst darum, thematische Schwerpunkte zu setzen und diese anhand von vier Schlagworten zu Halims Lebensweg darzustellen, um für andere Gruppen anschlussfähig zu sein, hat die gemeinsame inhaltliche Auseinandersetzung auch das Verständnis füreinander gestärkt und das Gedenken mit einem politischen Inhalt gefüllt, der über ein bloßes Erinnern an einen Menschen hinausgeht.

Mit den Stichworten gefoltert, geflüchtet, verboten und erschossen, die zum Untertitel des Kampagnennamens wurden, sollten der Krieg (in Kurdistan), Flucht, die Repression gegen die kurdische Bewegung und insbesondere das PKK-Verbot sowie (rassistische) Polizeigewalt thematisiert werden; gesellschaftliche Probleme, die Halims Leben und Tod bestimmt haben und heute nach wie vor aktuell sind.

gefoltert.

Geboren wurde Halim am 23. Dezember 1977 in einem Dorf im Landkreis Genç in der nordkurdischen Provinz Çewlik, wo er bis zu seiner Flucht lebte. Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre waren die kurdische Sprache und Kultur in der Türkei verboten. Die kurdische Bevölkerung wurde vom Staat gewaltsam assimiliert und zur Kooperation im Krieg gegen die PKK gezwungen. Andernfalls wurde sie vertrieben oder selbst Ziel des Kriegs. Auf diese Weise wurden 4.000 kurdische Dörfer zerstört. Auch Halim, der gerade mal Jugendlicher war, wurde mehrere Tage lang in Polizeihaft gefoltert, während sein Dorf zerstört wurde.

All dies geschah unter dem Einsatz deutscher Waffen und mit internationaler Unterstützung. Die BRD und die deutsche Rüstungsindustrie verkauften zahlreiche Waffen und Rüstungsgüter an die Türkei. Ihr wurden sogar Waffen aus Beständen der aufgelösten Nationalen Volksarmee der DDR geschenkt. Bilder von BTR-Schützenpanzern, in die Zivilisten bei dem Angriff auf eine Newroz-Feier gezerrt werden oder hinter denen 1993 in der Nähe von Cizre ein Guerilla-Kämpfer zu Tode geschleift wurde, wurden sogar vom ZDF ausgestrahlt und bleiben in Erinnerung.

Genauso sind die Bilder der Leopard 2-Kampfpanzer aus deutscher Produktion, die am Angriffskrieg auf Afrin Anfang 2018 beteiligt waren, in Erinnerung geblieben. Die deutsche Rüstungsindustrie verdient am Krieg in Kurdistan kräftig mit, auch Maschinenbau- und Logistikunternehmen in der Region Hannover wie etwa der Motorenhersteller MTU, dessen Antriebssysteme in Panzern, Haubitzen und Schiffen der Türkei verbaut sind. Weder gegen die Zerstörung ganzer Innenstädte im Städtekrieg in Nordkurdistan 2015/2016, noch gegen die völkerrechtswidrigen Angriffskriege auf Nordsyrien und den Nordirak erhebt die Bundesregierung ihre Stimme. Stattdessen schweigt sie und weiß ihre Interessen gewahrt, selbst wenn der Krieg deutschen Staatsbürger:innen wie dem Kieler Konstantin Gedig, der im Oktober 2019 bei einem türkischen Luftangriff auf die westkurdische Stadt Serêkaniyê in Syrien getötet wurde, das Leben nimmt.

geflüchtet.

Bei einer Veranstaltung zur spezifischen Fluchtgeschichte kurdischer Jugendlicher, zu der die Kampagne 2014 nach Hamburg eingeladen wurde, formulierte es ein Teilnehmer so: Kurdische Jugendliche hätte Anfang und Mitte der 90er Jahre die Wahl gehabt, sich entweder dem bewaffneten Kampf anzuschließen und in die Berge zu gehen oder ihre Heimat zu verlassen und in den Westen der Türkei oder Europa zu migrieren.

Halim entschied sich, als unbegleiteter Minderjähriger zu flüchten. Unter dem Namen Ayhan Eser stellte er einen Asylantrag, um seine Familie in Kurdistan nicht zu gefährden, denn damals wie heute kooperieren die deutschen Behörden eng mit den türkischen, was nicht selten Asylsuchende und ihre Angehörigen gefährdet. So lebte er vor seinem Tod in Neustadt am Rübenberge in der Region Hannover und fand sozial wie politisch Anschluss an die kurdische Community.

Auch heute, insbesondere seit dem Sommer der Migration 2015 sind Flucht und Asyl Themen, die den politischen und öffentlichen Diskurs dominieren. Der Abschiebeknast am Flughafen in Langenhagen, in dem sich 2000 der 17-jährige Tamile Arumugasamy Subramaniam das Leben nahm, um seine Abschiebung nach Sri Lanka zu verhindern, ist Sinnbild dafür, wie dieser Diskurs geführt wird. Über die Fluchtursachen und die Verantwortung Europas für sie wird nämlich kaum aufrichtig gesprochen. Stattdessen wird der Diskurs immer wieder von Rechts für rassistische Hetze und die Durchsetzung eigener Interessen genutzt. Zum Beispiel sind unter den fünf Staaten, aus denen in den letzten Jahren die meisten Menschen in Deutschland Asyl suchten, neben Afghanistan die vier Staaten, die Kurdistan besetzt halten – Syrien, Türkei, Irak und Iran. Jeder dieser Staaten bietet für einen großen Teil seiner Bevölkerung keine sichere Lebensumstände, insbesondere für die kurdische Bevölkerung nicht. Die kurdische Frage wird in diesem Zusammenhang aber weitestgehend ausgeblendet. Deutsche Gerichte versteifen sich sogar auf die Aussage, in der Türkei gäbe es keine systematische rassistische Diskriminierung von Kurd:innen. Währenddessen schottet sich die Europäische Union weiter ab und lässt Migrant:innen an ihren Außengrenzen ertrinken, erfrieren, jagen und einsperren und gießt diesen Zustand mit einem Gemeinsamen Europäischen Asylsystem (GEAS) in herrschendes Recht.

verboten.

In der Nacht vom 30. Juni auf den 1. Juli 1994, in der Halim erschossen wurde, klebte er gemeinsam mit anderen Plakate gegen das PKK-Verbot, das ein halbes Jahr zuvor erlassen worden war.

Am 26. November 1993 trat das vom Bundesinnenminister Manfred Kanther (CDU) erlassene PKK-Betätigungsverbot in Kraft. Nicht nur die PKK war von dem Verbot betroffen, sondern auch die Nationale Befreiungsfront Kurdistans (ERNK), der Berxwedan Verlag, die Nachrichtenagentur Kurd-Ha, das Kurdistan Komitee, die Föderation der patriotischen Arbeiter- und Kulturvereine aus Kurdistan in der Bundesrepublik (FEYKA) sowie 29 örtliche kurdische Vereine, u.a. das Kurdistan Kulturzentrum Hannover und das Kurdische Kultur- und Beratungszentrum Amed in Celle. Auf einen Schlag wurde ein Großteil kurdischer Vereinigungen in der BRD verboten und jegliche kurdische politische Betätigung unter Generalverdacht gestellt. Das Verbotsverfahren wurde durch eine mediale Kampagne vorbereitet und begleitet, wodurch ein Klima der Angst erzeugt und antikurdischer Rassismus extrem gefördert wurde.

Heute ist das PKK-Verbot derart gesetzt und wird kaum noch infrage gestellt, dass es als Grundlage für einen Großteil der Repression gegen die kurdische Bewegung dient. Dass die Vorwürfe häufig nicht der Wirklichkeit entsprechen, zeigen etwa die Razzien in der Korn und bei NAV-DEM Hannover. In beiden Fällen wurden die Räumlichkeiten wegen des Vorwurfs der Unterstützung der PKK durchsucht. In beiden Fällen wurden die Ermittlungsverfahren eingestellt und die Betroffenen nicht wegen der Gründe für die Durchsuchungen angeklagt. Trotzdem werden ständig Teilnehmer:innen von Versammlungen oder kurdische Aktivist:innen wegen Verstößen gegen das PKK-Verbot angeklagt und auch verurteilt. Zuletzt wurde Mehmet Çakas vom OLG Celle wegen Mitgliedschaft in der PKK verurteilt. Er ist in der JVA Hannover inhaftiert.

erschossen.

Zwei SEK-Polizisten in Zivil beobachteten Halim und seine Freund:innen beim Plakatieren und versuchten sie festzunehmen. Dabei löste sich ein Schuss aus einer der Polizeiwaffen, der Halim aus kurzer Entfernung in den Rücken traf. Er starb kurz darauf im Krankenhaus, im Alter von 16 Jahren.

Die genauen Umstände, unter denen geschossen wurde, konnten nicht aufgeklärt werden, da der Polizist Klaus T. von seinen Kolleg:innen gedeckt und Spuren noch vor der Vernehmung der beiden Polizisten beseitigt wurden. Belastungszeug:innen schenkte das Gericht wenig Beachtung, sodass es den Polizisten vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung frei sprach.

Dass die beteiligten Polizisten es mit dem Rechtsstaat nicht so genau nehmen, zeigt ein Bericht der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung von Anfang Februar, nach dem der Kollege, mit dem der Schütze Klaus T. zusammen auf Streife war, Frank H., Mitglied der Gruppe Reuß ist, die einen bewaffneten Putsch gegen die Bundesregierung geplant und vorbereitet hat. Der Werdegang von Frank H. mag besonders krass sein, das Problem der Polizeigewalt ist aber ein strukturelles und der Tod Halims kein Einzelfall. Erst am 30. März 2024 wurde der Schwarze Lamin Touray in Nienburg von der Polizei erschossen. Dass besonders von Rassismus, Armut oder Wohnungslosigkeit Betroffene sowie Menschen in psychischen Ausnahmesituationen von tödlicher Polizeigewalt betroffen sind, macht deutlich, dass die Gründe im System Polizei zu finden sind.

Solidarität muss praktisch werden!

Von Anfang an war die Kampagne darauf ausgerichtet, eine gemeinsame Praxis zu entfalten. Dabei standen die öffentlichkeitswirksamen Aktionen zwar häufig im Vordergrund, aber sie sollten nicht zu einem Aktionismus auf Kosten einer gemeinsamen Diskussion, Entscheidung, Vorbereitung und Durchführung führen. Diese kooperative Entwicklung und Umsetzung der Ideen verschaffte der Kampagne einen gemeinsamen Ausdruck und im Ergebnis wurden viele Dinge geschaffen, die auch für andere sichtbar und erfahrbar wurden: Aufkleber und Plakate, Gedenksteine und -tafeln, Wegweiser, T-Shirts, ein Reader, ein Radio Feature, ein Buch, die verbotenen Symbole als Fahnen, Banner oder Choreografien, wilde Straßenbenennungen, Buttons, Wandbilder und Graffiti, eine Traueranzeige in der Tageszeitung, der Tisch auf dem Halim-Dener-Platz und die Benennung des Platzes selbst. Dieser Output an Material und Sichtbarem hat die Kampagne sehr anschlussfähig bei anderen Gruppen wie Unorganisierten gemacht. Er hat zur Politisierung vieler junger Linke in Hannover beigetragen, aber auch über die Stadt hinaus Halim Dener wieder zu einem Begriff für viele kurdische und nicht-kurdische Jugendliche und Aktivist:innen gemacht.

Nicht zu unterschätzen ist auch die Wirkung, die die Kampagne auf die kurdische Bewegung selbst hat. Sie ermutigt dazu mit Herausforderungen oder mangelndem öffentlichen Interesse kreativer umzugehen, um sich Ausdruck zu verschaffen. Auch die in der Kampagne entwickelten Ideen in die Breite der kurdischen Bewegung zu tragen, dort zu diskutieren und durchzusetzen, hat eine ganze Reihe kurdischer Jugendlicher und Aktivist:innen geprägt. Wenn der gesamte Demozug der Newroz-Demonstration 2016 für zehn Minuten auch gegen den Einwand der Ordner:innen aufgehalten wird, um im Schutz eines Demoblocks einen Gedenkstein zu verlegen, und im Nachhinein selbst die Veranstalter:innen stolz darauf sind, dann stärkt das das demokratische Selbstbewusstsein enorm.

Lokaler Bezug und langfristige Arbeit an einem Thema

Der Kampagne ist es gelungen, über den lokalen thematischen Bezug, in die Kommunalpolitik und die Stadtgesellschaft hineinzuwirken. Die Forderung, die Stadt Hannover müsse sich mit dem Kapitel ihrer Geschichte, das vom Tod Halim Deners handelt, auseinandersetzen, konnte zumindest teilweise durchgesetzt werden. Dafür war es notwendig, die Verwaltung und Politik der Stadt immer wieder zu adressieren und öffentlich mit ihr zu diskutieren. Die Auseinandersetzung um das Wandbild in der Korn führte 2015 zu einer Podiumsdiskussion mit der Stadt, bei der sich bereits damals der Ordnungsdezernent Marc Hansmann für eine Dokumentation aussprach. Der Oberbürgermeister Stefan Schostok (SPD) wurde in seiner Bürger:innensprechstunde aufgesucht, um ihn an das Thema und seine Ankündigung in der HAZ hinsichtlich einer Dokumentation zu erinnern. Der Neujahrsempfang der Stadt 2017 wurde genutzt, um mit einer Intervention auf den Städtekrieg in Nordkurdistan aufmerksam zu machen. Schließlich benannte der Bezirksrat Linden-Limmer zweimal einen Platz in Linden-Nord nach Halim, was einmal von der Stadt Hannover, ein anderes Mal von der Kommunalaufsicht beim Landesinnenministerium verhindert wurde. (An anderer Stelle gibt es heute einen Jina-Mahsa-Amini-Platz in Linden-Mitte.) Zuletzt hat die Stadt eine Dokumentation und eine Gedenktafel zum 30. Todestag angekündigt. Sollte dies umgesetzt werden, wäre es ein Erfolg der Kampagne und ihres 10-jährigen Beharrens, auch wenn sie in die inhaltliche Ausarbeitung nicht eingebunden wurde und Skepsis angebracht bleibt.

Über die Verwaltung und Politik hinaus konnten viele gesellschaftliche Akteur:innen an das Thema andocken, was sie wohl ohne den Einsatz der Kampagne nicht getan hätten: der Bildungsträger Janun hatte überlegt, ein Bildungsangebot für Schüler:innen zu entwickeln, sollte der Halim-Dener-Platz realisiert werden. Die Jugendorganisation Falken hat den Halim-Dener-Platz in ihre Stadtrundgänge eingebunden und macht dadurch deutlich, dass für die Menschen in Linden und Hannover der offiziell namenlose Platz mittlerweile Halim-Dener-Platz heißt. Das Theaterstück „Die Geschichte von Goliat und David“ wurde entwickelt und 2023 am städtischen Theater aufgeführt, um nur ein paar Beispiele zu nennen.

Für die Lokalpresse war der örtliche Bezug häufig ausschlaggebend, um über die Aktionen der Kampagne zu berichten. Hätten die Demos allein gegen das PKK-Verbot oder gegen den Krieg in Kurdistan stattgefunden, wäre wohl kaum über sie berichtet worden.

Von der Erinnerung zum würdevollen Gedenken

Bereits vor 2014 hat die kurdische Community in Hannover zum jährlichen Todestag an Halim erinnert und kleine Gedenkaktionen veranstaltet. Dabei blieb sie aber weitestgehend unter sich, denn ein paar Jahre nach dem Tod Halims, nach den Protesten in Reaktion auf ihn und nach dem Prozess gegen den Täter, war das Wissen um diese Ereignisse außerhalb der kurdischen Bewegung lediglich bei denjenigen präsent, die irgendwie involviert gewesen waren – deutsche und türkische Linke, die Rechtsanwälte und damalige Lokalpolitiker:innen, aber auch die Polizei. Ansonsten war dieses Kapitel für viele Geschichte, abgehakt oder überhaupt nicht bekannt. Die Kampagne hat jedoch nicht nur die Erinnerung an Halim aufgefrischt und mehr Menschen von seiner Geschichte erzählt, sondern diese Geschichte auch mit Inhalten gefüllt, sie mit anderen Kämpfen, Bewegungen und Erfahrungen verknüpft und somit dem gesamten Gedenken an ihn einen politischen Ausdruck zurückgegeben.

Damit hat die Kampagne einen Beitrag zur Diskussion über die Kultur des Gedenkens an der Schnittstelle zwischen kurdischer Bewegung und deutscher Linker geleistet. Wie gedenken wir derjenigen, die im Kampf für ihre Ideale ihr Leben gegeben haben? Wie gehen wir mit der Realität um, dass es Gefallene gibt, auch aus unseren Kreisen? Die kurdische Bewegung ist eine kämpfende Bewegung, die aufgrund Tausender Gefallener Antworten auf diese Fragen gefunden hat. Die Fragen führen dazu, dass auch innerhalb der deutschen Linken vermehrt Versuche unternommen werden, sich den gefallenen Genoss:innen positiv zu nähern, indem ihre Ideale und ihr Kampf anerkannt, gewertschätzt und fortgeführt werden. Das Internationalistische Gedenkfest zu Ehren der gefallenen Internationalist:innen 2017 in Celle, an dessen Vorbereitung sich die Kampagne beteiligt hat, ist Ausdruck davon.

Die Forderung nach einem Ort des würdevollen Gedenkens an Halim ist jedoch bisher nicht erfüllt. Am Steintorplatz, wo auf Halim geschossen wurde, erinnert bisher nichts an ihn. Die Gedenksteine und -tafeln, die selbstorganisiert dort verlegt oder aufgehängt wurden, hat die Stadt entfernt. Eine Infotafel wurde zwar angekündigt, aber wie würdevoll sie sein wird, wenn sie als Dokumentation eines lokalhistorischen Ereignisses gestaltet wird, bleibt abzuwarten. Die offizielle Benennung des Halim-Dener-Platzes in Linden-Nord wurde verhindert. Mehrere Wandbilder und Graffiti schaffen Orte in der Stadt, aber weniger Orte des Gedenkens. Bisher kann die Kampagne also nur behaupten, das würdevolle Gedenken kurzzeitig an viele Orte und hoffentlich für ein wenig länger in viele Herzen getragen zu haben. Die wichtigste Errungenschaft wird aber sein, dass sie dem Gedenken an Halim neue Würde verleiht.

Perspektive „Kämpfe verbinden!“

Wie geht es also weiter mit der Kampagne Halim Dener, 10 Jahre nach ihrer Gründung? Das werden die nächsten Monate zeigen müssen, doch soviel kann aus den bisherigen Erfahrungen gelernt werden: Diese Kampagne bietet Platz für verschiedene Gruppen und Menschen mit unterschiedlichen Blickwinkeln, Fähigkeiten, Geschwindigkeiten und Motivationen. Wichtig ist, sich auf Augenhöhe und solidarisch zu begegnen, ein gemeinsames Anliegen zu formulieren und einen gemeinsamen Weg zu suchen. Auf diese Weise kann das Gehen des gemeinsamen Weges dazu führen, dass wir voneinander und miteinander lernen und bestehende Kämpfe durch eine gemeinsame Praxis verbinden.

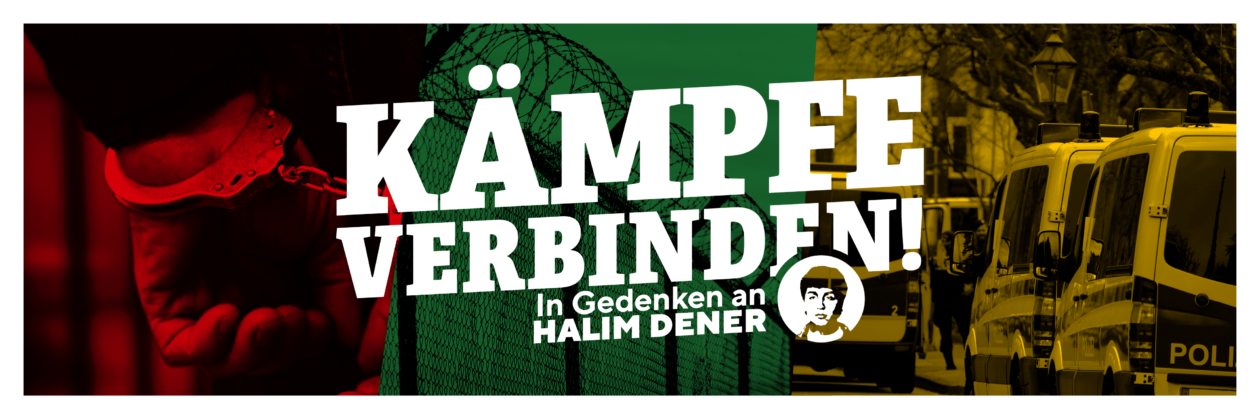

Wie das umgesetzt werden und sich die Kampagne entwickeln kann, soll auch bei der Konferenz „Kämpfe verbinden! In Gedenken an Halim Dener“ am 29. Juni 2024 diskutiert werden. Als Kampagne laden wir alle Interessierten ein, sich an der Konferenz und unserer Diskussion zu beteiligen. (Wir bitten um Anmeldungen per Email an halim.dener@riseup.net.)

Unter demselben Motto und mit den Perspektiven aus der Konferenz werden wir die Gedenkdemonstration zum 30. Todestag eine Woche später, am 6. Juli 2024 veranstalten.