Die Herzoginnen von Schleswig-Holstein-Gottorf stammten aus den einflussreichsten Herrscherdynastien Nordeuropas und wurden zwischen 1564 und 1721 durch die Heirat mit einem regierenden Herzog von Schleswig-Holstein-Gottorf oder einem Herzogssohn zu Mitgliedern der Gottorfer Dynastie. Lange Zeit fanden Sie in der schleswig-holsteinischen Regional-und Landesgeschichte nur wenig Aufmerksamkeit. Oft wurden sie nur knapp verbunden mit dem Ehemann und den Geburten ihrer Söhne namentlich erwähnt. Inzwischen rücken auch die Gemahlinnen der Herzöge von Schleswig-Holstein-Gottorf und deren Einfluss auf die Gottorfer Dynastie und die Geschichte der Herzogtümer Schleswig und Holstein in den Fokus der Forschung. Und es wird deutlich, dass sie als Ehefrauen, Herzoginnenmütter und auch als Witwen das gesellschaftliche, kulturelle und geistliche Leben im Herrschaftsgebiet der Gottorfer entscheidend mitgeprägt haben.

Start mit Christine

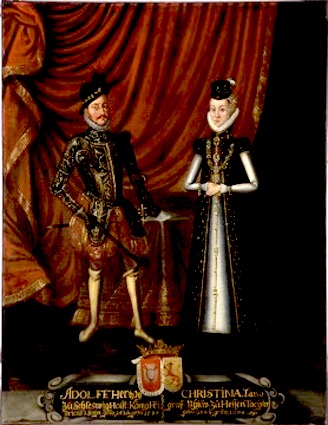

Der Reigen der insgesamt fünf Herzoginnen beginnt mit Christine von Hessen (*1543-1604†). Sie heiratete 1564 Herzog Adolf von Schleswig-Holstein-Gottorf (*1526/1544-1586†) und gründete mit ihm gemeinsam die Gottorfer Dynastie. Durch den frühen Tod ihres Gemahls wurde sie im Alter von 43 Jahren Witwe. Und schon wenige Jahre später verstarben ihre beiden ersten Söhne Friedrich (*1568-1587†) und Philipp (*1570-1590†). Sie fungierten damit nur jeweils kurze Zeit als regierende Herzöge. Christine versuchte die Erbfolge gegen das ständische Wahlrecht durchzusetzen, nutzte ihre Beziehungen nach Hessen um eigene Interessen durchzusetzen. Sie hinterließ der Nachwelt auch eine Hofordnung für ihren Witwensitz Kiel.

Augusta – eine lutherische Herzogin

Nach Friedrich und Philipp folgte 1590 der dritte Sohn von Christine von Hessen: Johann-Adolf (*1575/1590-1616†). Er heiratete 1595 Augusta von Dänemark (*1580-1639†). Durch diese Heirat wuchs das dynastische Selbstverständnis der Gottorfer, die immer wieder auf die gleiche Abstammung wie die dänischen Könige verweisen konnten und sich durch diese Heirat ebenbürtiger fühlten. Augusta lebte in einer reformatorisch calvinistischen Phase am Gottorfer Hof und engagierte sich religionspolitisch für eine Rückbesinnung auf die lutherische Kirche. Schon mit 36 Jahren wurde sie Witwe und zog in das Schloss vor Husum. Sie ließ die Schlösser Reinbek und Husum umbauen. Durch den Ankauf von Ländereien vergrößerte sie zudem das Territorium der Gottorfer.

Die Kulturförderin Maria Elisabeth

Hinsichtlich der Förderung von Kunst und Kultur stellte Augusta ein Vorbild für ihre Schwiegertochter Maria Elisabeth von Sachsen (*1610- 1684 †) dar. Diese heiratete im Dreißigjährigen Krieg 1630 Friedrich III. (*1597/1616-1659 †) und gebar ihm 16 Kinder. Maria Elisabeth teilte die kulturellen Interessen ihres Gemahls, und nach dem Ende des Krieges 1648 blühte Schloss Gottorf kulturell auf. Finanziell hielt sie ihre Hand über Gelehrte wie Adam Olerarius. Mit 49 Jahren wurde sie Witwe und zog ebenfalls in das Schloss vor Husum und ließ dort mehrere Druckwerke – darunter das Husumer Hofgesangbuch – herausgeben.

Gottorf spielt die schwedische Karte

Obwohl die Gemahlin von Maria Elisabeths Sohn Christian Albrecht, Friederike Amalie von Dänemark (*1649-1704 †), eine Tochter König Friedrichs III. von Dänemark (*1609/1648-1670 †) war, suchten die Gottorfer in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts politische Unterstützung bei den Schweden. Friederike Amalie musste die Annexion des Gottorfer Herzogtums durch ihren Bruder König Christian V. (*1646/1670-1699 †) sowie die Exilzeit ihres Gemahls von 1675 bis 1679 und dann nochmal 1684 bis 1689 miterleben wie auch die zwischenzeitliche Aberkennung der Gottorfer Souveränität. Doch sie nutzte ihre familiäre Beziehung zu ihrem Bruder und trat eigenständig als diplomatische Vermittlerin im Sinne der Gottorfer auf.

Am Ende eine Schwedin

Die nachfolgende, aus dem schwedischen Königshaus stammende Herzogin Hedwig Sophie (*1681-1708 †), heiratete 1698 Friedrich IV. (*1671/1695-1702 †). Die Herzogin lebte nur kurz auf Schloss Gottorf und ging dann zurück nach Schweden. Friedrich starb schon vier Jahre nach der Eheschließung. Sie selbst residierte ihre letzten acht Lebensjahre bei ihrer Familie am Stockholmer Hof. Trotz ihrer räumlichen Entfernung zum Gottorfer Hof regierte sie nach dem frühen Tod ihres Gemahls als vormundschaftliche Regentin ihres Sohnes Carl Friedrich (*1700/1702-1739 †) und förderte die Gottorfer Interessen. Sie war die letzte Herzogin der Linie Schleswig-Holstein-Gottorf bevor die Linie aufgrund der dänischen Besetzung 1720 zu Holstein-Gottorf wurde und den Blick eher Richtung Russland warf; mit der Gründung der Linie Romanow-Holstein-Gottorp nahm sie ganz andere dynastische Dimensionen an.

Handlungsspielräume der Fürstinnen

Jede der fünf Fürstinnen wurde durch die Heirat ‚erste Frau‘ am Gottorfer Hof. Sie standen damit der dort lebenden höfischen Gesellschaft vor, deren Auftreten durch das Herrschaftszeremoniell vorgegeben war. Durch das Beachten höfischer Praktiken hielten die Herzoginnen die strukturelle Ordnung am Hof aufrecht und wirkten zugleich auf diese ein. Mitbestimmen konnten sie auch durch die Wahl ihrer Bediensteten, die sie von ihrem Herkunftshof mitnehmen durften sowie über die Möglichkeit, Stellen innerhalb der ‚höfischen familia‘ zu besetzen. Durch Geldgeschenke, Hilfen oder das Eintreten für die Anliegen verschiedener Bediensteter war es ihnen zudem möglich, eine besondere Verbundenheit zu einzelnen Hofangehörigen aufzubauen.

Repräsentantinnen ihrer Häuser

Die Gottorfer Herzoginnen fungierten besonders im Rahmen der Familien- und Dynastiepolitik als Repräsentantinnen ihrer Herkunfts- und Ankunftsdynastie sowie als Netzwerkerinnen und als Informationsträgerinnen. Als Heiratsvermittlerinnen und Versorgerinnen ihrer Kinder erhielten die Fürstinnen die Herrschaft der Gottorfer Dynastie aufrecht. Als Witwen organisierten sie den Übergang von einem Herzog zum nächsten. Von ihren Witwensitzen oblag den Fürstinnen zudem die Verwaltung mehrerer Ämter. Einzelne Fürstinnen traten dabei in Krisenzeiten als Beschützerinnen und Wohltäterinnen gegenüber der Bevölkerung auf. Sie schufen damit einen positiven Eindruck bei der Bevölkerung, der der Legitimation der gesamten Dynastie diente. Ferner ließen einzelne Fürstinnen die Residenzen der Gottorfer mehr oder weniger aus eigenen finanziellen Mitteln nach persönlichem Geschmack umbauen. Bis heute ist das besonders auf den Schlössern von Husum und Reinbek erkennbar.

Einfluss aber in Grenzen

Die Möglichkeiten der fünf Fürstinnen zu handeln waren dabei jedoch immer begrenzt. Sie waren abhängig von dynastischen, familiären, ökonomischen und kulturellen Aspekten. Aber auch wenn das Handeln der Herzoginnen von Schleswig-Holstein-Gottorf immer von solchen Modalitäten abhängig war, haben sie alle eine in vielerlei Hinsicht herausragende Stellung eingenommen.

Melanie Greinert (0123*)

Literatur: Oliver Auge, Christian Albrecht. Herzog-Stifter-Mensch, Kiel/Hamburg 2016; Melanie Greinert, Heiratspolitik als bestimmender Faktor dynastischer Größe. Das Konnubium der Gottorfer Dynastie, in: ›Kleine Fürsten‹ im Alten Reich. Strukturelle Zwänge und soziale Praktiken im Wandel (1300–1800) (ZHF Beiheft, 59), Berlin 2022, S. 361-402; Dies., Zwischen Unterordnung und Selbstbehauptung. Handlungsspielräume Gottorfer Fürstinnen (1564-1721) (Kieler Schriften zur Regionalgeschichte, Bd.1), Kiel/Hamburg 2018; Dies., Das Fürstlich Hus vor Husum als Witwensitz der Herzoginnen Augusta und Maria Elisabeth von Schleswig-Holstein-Gottorf, in: Oliver Auge/Nina Gallion/Thomas Steensen (Hg.), Fürstliche Witwen und Witwensitze in Schleswig-Holstein (Quellen und Forschungen zur Geschichte Schleswig-Holsteins, Bd. 127), Husum 2019, S. 29-50; Dies., Herzogin Maria Elisabeth von Schleswig-Holstein-Gottorf, geb. von Sachsen, als Förderin von Kunst und Kultur, in: Kirsten Baumann/Constanze Köster/Uta Kuhl (Hg.), Adam Olearius. Neugier als Methode. Tagungsband zur internationalen Tagung „Der Gottorfer Hofgelehrte Adam Olearius. Neugier als Methode?“, Schloss Gottorf, Schleswig, 24.-27. Juni 2015, Petersberg 2017, S. 32-39; Carsten Porskrog Rasmussen/Elke Imberger/Dieter Lohmeier/Ingwer Momsen (Hg.), Die Fürsten des Landes. Herzöge von Schleswig-Holstein und Lauenburg, Neumünster 2008.

Bildquellen: Schloss Gottorf: „Civitatus Orbit Terrarium“ Georg Braun und Franz Hagenberg 1584; Alle weitere Abbildungen Schwedisches Nationalmuseum Schloss Gripsholm: Adolf und Christine/Augusta unbekannter Künstler, Friedrich II und Maria Elisabeth, Ölgemälde von Jürgen Ovens; Frederike von Dänemark: Ölgemälde von David von Krafft; Hedwig Sophie auf Jagd: Ölgemälde von David Klöcker von Ehrenstrahl.