丹下健三

丹下健三(たんげ・けんぞう)さんは20世紀を代表する日本の建築家です。戦後から高度成長期にかけて活動し、日本の建築技術を世界トップレベルまで引き上げました。日本の伝統的なスタイルとモダニズムを融合させた建築様式で高く評価され、公共施設などの大規模建築を数多く手掛けています。ここではそんな丹下健三さんのプロフィールを紹介しながら、その人物像に迫ります。

プロフィール

丹下健三(Kenzō Tange)さんは1913年大阪生まれ。幼少期を中国で過ごし、1938年に当時の東京帝国大学工学部建築科を卒業。建築家のル・コルビュジェ氏に影響を受け、彼の弟子である前川國男の建築事務所に入所します。1941年に東京大学大学院に入学し、卒業後は1946年から1974年まで丹下研究室を主宰。ミラノ工科大学やハーバード大学など海外でも教鞭を取り、槇文彦氏や磯崎新氏、黒川紀章氏、谷口吉生氏ら日本の名だたる建築家を輩出。「世界のタンゲ」と呼ばれ、現在活躍する建築家たちにも大きな影響を与え続けています。

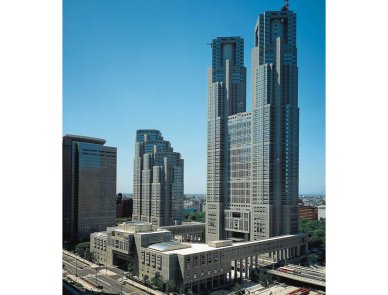

東京都庁舎

丹下作品は欧米でのムーブメントであったモダニズムの建築様式のなかに日本の伝統的な建築美を取り入れたことで高く評価されています。その大きな特徴の一つは、柱や梁を組み上げて見せる日本の伝統的な木造建築の様式を取り入れている点。コンクリートや鉄など堅牢な新時代の素材を使った合理的なデザインと、柔軟性のある優美な構造を融合させ、世界の建築の流れをポストモダニズムへと動かしました。日本各地の都市計画を通して戦後の復興にも貢献。アジア、ヨーロッパなどでもその土地の伝統と近代建築を融合させた都市設計を手掛けました。

生涯に渡り多くの賞を獲得しており、フランス文化選奨ゴールドメダル、イギリス王立建築家協会ロイヤルゴールドメダル、日本建築学会大賞、アメリカ建築家協会ゴールドメダル、西ドイツ・プール・ル・メリット勲章、文化勲章、高松宮殿下記念世界文化賞、フランス・レジオンドヌール勲章、フランス芸術文化勲章コマンドール、イタリア共和国有功勲章グランオフィシエル、プリツカー賞などを受賞。また、アメリカ芸術科学アカデミー海外名誉会員、フランス・アカデミーフランセーズ正会員にも選出されています。

プライベート

丹下健三さんは住友銀行の職員であった父・丹下辰世さんと母・テイさんの三男として育ちます。お父様には最初の奥さんとの間にひとり息子さんがおられ、3人兄弟の3男として育ちました。お父様の辰世さんは、1929年今治商業銀行の常務となり、実質的な責任者として経営、世界恐慌後の建て直しを成功させた凄腕のビジネスマンです。

丹下さんが徴兵逃れのために入学した日本大学芸術学部映画学科ですが、在学中はほとんど登校せず、ヴァレリー、ジード、プルースト、ドストエフスキー、ヘーゲル、ハイデッガーなどの小説や哲学書を読み耽って過ごしたということです。

丹下健三さんの結婚歴は2回で、一度離婚経験があります。最初のお嫁さんは1947年に結婚した加藤敏子さん。若い丹下健三さんを支えましたが、1970年頃に離婚しました。その3年後の1973年に2番目の奥さん、岩田孝子さんと結婚。子供さんは2人。最初の奥さんとの間に娘・道子さん、2番目の奥さんの連れ子の息子・憲孝さんがおられます。憲孝さんは14歳の時にスイスの全寮制の学校であるル・ロゼに留学、その後はハーバード大学大学院建築学専門課程を修了し、建築家になっておられます。

丹下健三と息子の憲孝

丹下さんの研究室からは浅田孝氏、大谷幸夫氏、沖種郎氏、神谷宏治氏、槇文彦氏、磯崎新氏、黒川紀章氏、谷口吉生氏など多くの有名な建築家が輩出されました。教え子のひとりである東京大学名誉教授・月尾嘉男氏によると、丹下さんはデザインだけでなく理系も強かったとのこと。イメージに対する執念、イメージを完璧に具体化することへの執念が凄まじかったんだとか。丹下研究室の弟子たちは教育、指導は一切受けず、「1000本ノックのように鍛え上げられた」ということです。

丹下さんは「機能的なものが美しいのではない。美しきもののみ機能的である」という言葉を残しており、現在は息子・憲孝さんが受け継いだ設計会社・丹下都市建築設計がその哲学を受け継いでいます。

代表的な建築物

丹下健三さんが建築した代表作品をまとめてみました。なお、丹下さん自身は東京オリンピック国立屋内総合競技場(代々木体育館)と山梨文化会館を代表作だとしています。

東京オリンピック国立屋内総合競技場

- 東京オリンピック国立屋内総合競技場

- 山梨文化会館

- 広島平和記念資料館

- 香川県庁舎東館

- 倉敷市立美術館

- 静岡新聞・静岡放送東京支社ビル

- 山口県立萩美術館・浦上記念館

- 在日クウェート大使館

- 東京カテドラル聖マリア大聖堂

- 東京都庁舎

- 横浜美術館

- フジテレビ本社ビル

- 丹下健三邸

- 静岡市・駿府会館

- シンガポールOUBセンター

- 宮崎県・日南市文化センター

その他、東京計画1960、ユーゴスラビアのスコピエ再建都市計画、イタリアのボローニャの都市計画、日本万国博覧会マスタープラン、ナイジェリア新首都都心計画なども手掛けています。

広島平和記念資料館本館

関連書籍

桂――日本建築における伝統と創造(1960年・ワルター・グロピウス、丹下健三著・造型社)

東京計画1960――その構造改革の提案(1961年・丹下健三著・新建築社)

伊勢――日本建築の原形(1962年・丹下健三、川添登、渡辺義雄著・朝日新聞社)

日本列島の将来像(1966年・丹下健三著・講談社)

現実と想像 丹下健三1946-1958(1966年・丹下健三、川添登編著・美術出版社)

技術と人間 丹下健三+都市・建築設計研究所1955-1964(1968年・丹下健三、川添登編著・美術出版社)

人間と建築 デザインおぼえがき(1970年・丹下健三著・彰国社)

建築と都市 デザインおぼえがき(1970年・丹下健三著・彰国社)

21世紀の日本――その国土と国民生活の未来像(1971年・21世紀の研究会 代表:丹下健三著・新建築社)

建築と都市(1975年・丹下健三著・世界文化社)

一本の鉛筆から(1985年・丹下健三著・日本経済新聞社)

Kenzo Tange Associates Vol.1~3(1987年・丹下健三、都市建築設計研究所編、都市建築設計研究所)

丹下健三(2002年・丹下健三、藤森照信著・新建築社)』

丹下健三――戦後日本の構想者(2016年・豊川斎赫著・岩波新書)

丹下健三建築論集(2021年・豊川斎赫著・岩波文庫)

活動年表

丹下健三さんは1946年から1974年まで母校である東京大学で教鞭をとり、丹下研究室を主宰。ミラノ工科大学、ハーバード大学、清華大学、マサチューセッツ工科大学など世界各国で教育に携わりました。それではその生涯を年代ごとに振り返ってみましょう。

1913年〜1930年

1913年、大阪府に生まれる。幼少期を中国の漢口や上海で過ごす。7歳の頃、父親の出身地である愛媛県今治市に家族で移住し、茅葺き屋根の日本家屋で暮らす。

1931年〜1940年

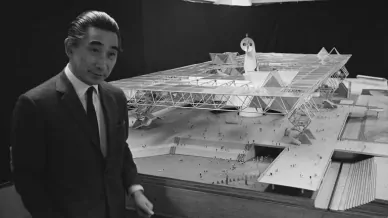

1930年、旧制広島高校(現・広島大学)へ進学するため広島へ引っ越す。在学中に図書館で偶然手に取った外国の美術雑誌に掲載されていた建築家ル・コルビュジエ氏の建築模型「ソビエト宮殿の図面」(上)をみて感銘を受け、建築家になることを志す。旧制広島高校を卒業後、東京帝国大学(現・東京大学)工学部建築科を受験するが、2回とも不合格となる。徴兵から逃れるため、日本大学芸術学部映画学科へ入学。一時は映画監督を目指したものの、授業にはほとんど出ずに西洋文学を読み耽ったり名曲喫茶に出入りしていた。1935年、東京帝国大学工学部建築科に合格し、内田祥三・岸田日出刀・武藤清各氏らに師事。1938年、東京帝国大学工学部建築科を卒業。優秀な建築学部の学生に贈られる辰野賞を受賞。ル・コルビュジェ氏の教え子である前川國男氏の建築事務所に就職。

1941年〜1950年

『丹下研究室』で教鞭を執る丹下健三

前川氏の元でモダニズム建築を学び、就職から3年後の1941年、東京帝国大学工学部の大学院へ進学。高山英華氏の研究室に参加し、都市計画の研究に着手、翌年の1942年に大東亜建設記念造営計画設計競技で1等入選を果たす。発表した論文「MICHELANGELO頌」では、ミケランジェロとル・コルビュジエを歴史の転換点において偉大なる創造力を発揮した建築家と位置づけ、自らがその後に続くという決意表明を行った。1949年、広島市主催の平和記念公園及び記念館のコンペで1等入選。

1951年〜1960年

1951年、CIAM(近代建築国際会議)に招かれ広島の計画案を発表、海外の建築界にデビュー。1950年代は日本的伝統建築と西欧の近代建築のスタイルを融合し、地方自治体の庁舎など公共建築を数多く手掛けた。1958年、庁舎のプロトタイプと目されている、コンクリート構造でありながら伝統的建築の美しさを持つ香川県庁舎を発表。1957年、サンパウロ国際ビエンナーレ建築部門審査員を務める。

1961年〜1970年

1960年代には、成長する都市「東京」をコミュニケーションのシステムによって捉える構造改革の必要性を強調した「東京計画1960」を提案。1961年に丹下健三+都市・建築設計研究所を開設し、そのころから「空間と象徴」という問題に取り組み、構造主義を発展させた。当時最大規模の吊り構造による国立屋内総合競技場(1964)とシェル構造による東京カテドラル聖マリア大聖堂(1964)を設計する。

東京カテドラル聖マリア大聖堂

1971年〜1980年

1970年、大阪万博の会場設計・プロデュースを手掛ける。スペースフレーム工法を駆使して巨大な大屋根をたった6本の柱で支えてみせ、世界に日本の建築技術力の高さをアピールした。1974年、61歳のときに東京大学の教授職を定年で退官し、その後は国家規模のイベントや都市計画に携わった。

1981年〜1990年

1980年に文化勲章受章、1987年に日本人として初めてプリツカー賞を受賞。1986年に行われた新都庁舎の指名競技設計で1等当選し、丸の内にあった旧庁舎に続いて新都庁舎の設計も担当。また、同年「東京計画1986」を発表。新宿にある東京都庁舎は、1990年に竣工した丹下健三の代表作である。

1991年〜2005 年

フジテレビ本社ビル

東京湾の開発が部分的に実現に向けて動き出す中、1996年、台場地区にフジテレビ本社ビルが完成。海外においても、OUBセンター、UOBプラザ、フランス・パリ13区のイタリア広場に都市計画的観点から複合施設のグラン・テクランなど多数の作品を手掛けた。2005年3月22日に心不全のため91歳で亡くなった。カトリック教徒であった丹下の葬儀は自身の設計した東京カテドラル聖マリア大聖堂で執り行われた。

まとめ

丹下健三さんは、「世界の丹下」と称されるほど、日本建築界のリーダーとして戦後の高度成長期に多くの印象的なランドマークを創出しました。彼の活動は60年以上にわたり、その功績により日本の建築は世界トップレベルに達し、国際舞台で活躍する後進の日本人建築家たちにも道を切り開いたのです。日本の伝統とモダニズムの融合——機能的でありながらも曲線美を持つポストモダンスタイルが、彼の独自の美学と哲学を体現しています。東京都庁舎や広島平和記念公園など、彼の設計による著名な建築物は、その革新性と時代を超えたデザインで訪れる者を魅了し続けています。丹下さんに興味を持った方は、ぜひ彼の現存する建築物を実際に訪れてみてください。そうすることで、彼の偉大な業績と影響を直接肌で感じ取ることができるでしょう。彼の作品を鑑賞すれば、きっとその高らかな建築精神と深い哲学的思考に触れることができるに違いありません。