Hintergrundinformationen

1. Bedeutung

Der Erste Weltkrieg wurde von dem amerikanischen Diplomaten George F. Kennan als die "Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts" bezeichnet. John Keagan spricht in seiner Darstellung des Krieges von einer "europäischen Tragödie", die "so starke politische und rassistische Hassgefühle hinterließ, dass die Ursachen des Zweiten Weltkrieges ohne diese Wurzeln nicht zu verstehen sind." In der Rückschau auf das vergangene Jahrhundert eröffnet für Eric Hobsbawn der Erste Weltkrieg "die mörderischste Ära in der überlieferten Geschichte." Die traumatischen Folgen dieses Krieges sind vielfach bis heute spürbar und haben in auch zahlreichen Schulen Baden-Württembergs ihre Spuren hinterlassen. Im Lessing-Gymnasium in Mannheim erinnert eine große Gedenktafel in der Eingangshalle an die "im Kampfe fürs Vaterland" gefallenen Lehrer und Schüler dieser Schule.

Die Gedenktafel im Lessing-Gymnasium Manneim

© Martin Geipel

"Bei den Bildern, die ich bei Cambrai gesehen habe, als wir in wütendem Handgemenge mit den Engländern begriffen waren, standen mir vor Entsetzen die Haare zu Berg, und ich musste vor Schreck die Augen schließen und zitterte am ganzen Leibe. O Mutter, Mutter, wer jemals solche herzzerreißenden Szenen erlebt hat, vergisst sie nie wieder in seinem ganzen Leben. Ich glaubte, die Berge und Hügel müssten bersten vor solchem unsäglichen Weh und fürchterlichen Elend. Wehe denen, die den Krieg angestiftet haben, wenn der Tag des Gerichts hereinbricht!"

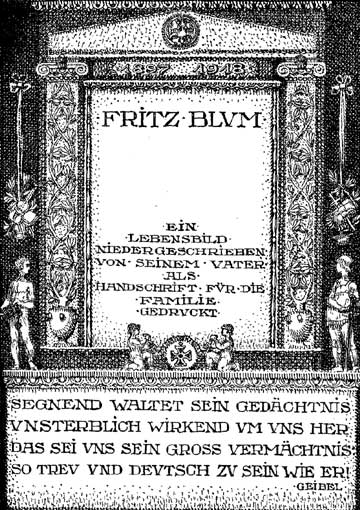

Diese Zeilen stammen aus einem Brief, den Fritz Blum (1897-1918) am 16. Dezember 1917 in Villers-Outréaux an seine Mutter in Mannheim geschrieben hat. Sie geben einen Eindruck von dem Grauen, das der damals Einundzwanzigjährige erleben musste. Fritz Blum war Schüler des Mannheimer Lessing-Gymnasiums und hat dort 1916 sein Abitur gemacht. Sein Vater, Dr. Friedrich Blum, war der erste Direktor des Lessing-Gymnasiums. Er schrieb nach dem frühen Tod seines Sohnes ein Buch über ihn, aus dem der oben zitierte Brief entnommen ist. Bei diesem Buch handelt es sich um ein einzigartiges zeitgeschichtliches Dokument. Darin berichtet Friedrich Blum über das Leben seines Sohnes, er schildert dessen Kindheit und Schulzeit am Lessing-Gymnasium und schließlich dessen Zeit als Soldat an der Westfront.

Das Titelbild des Buches über Fritz Blum

© Stadtarchiv Mannheim

Eine besonders wertvolle Quelle stellen die Feldpostbriefe Fritz Blums im Anhang des Buches dar. In diesen Briefen wird deutlich, welche Normen und Werte Fritz Blum in seiner Erziehung durch Elternhaus, Kirche und Schule vermittelt bekommen hatte. Auf der Grundlage dieser Werte setzt er sich mit seinen Erlebnissen an der Front auseinander und versucht dem Kampf einen Sinn zu geben. Dabei verändern sich die Briefe im Laufe des Krieges. Sie sind immer stärker geprägt von der Spannung zwischen den eigenen durch die Schulzeit geprägten Bildern und Vorstellungen vom Krieg und der schrecklichen Realität des Frontalltages.

Fritz Blum wurde 1916 sofort nach seinem Abitur eingezogen und kam 1917 an die Front, wo er im März 1918 in der Nähe von Péronne an der Somme starb. Zusammen mit den Namen von 70 weiteren Schülern und neun Lehrern steht sein Name auf der Gedenktafel für die Gefallenen des Lessing-Gymnasiums. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges wurden im ganzen Land unzählige Kriegerdenkmäler und Gedenktafeln aufgestellt. Sie geben Auskunft über den Umgang mit den Folgen des Krieges. Kaum ein Thema war in der Weimarer Republik so umstritten wie die Erinnerung an das Fronterlebnis. Auf der einen Seite stand eine kleine Gruppe von Kriegsteilnehmern, die versuchte die Erinnerung an die Schrecken des Krieges wach zu halten. Auf der anderen Seite stand die große Mehrheit der ehemaligen Frontsoldaten, die die Erinnerung an das Grauen des Krieges verdrängte und stattdessen die Schützengraben-Gemeinschaft verklärte. Im Sinne von Ernst Jüngers "In Stahlgewittern" sah man den Krieg nun als Ort heroischer Selbstbewährung. Diese heroische Sicht des Krieges offenbart sich auch in vielen Kriegerdenkmälern. In kaum einem Denkmal wird der Krieg so gekennzeichnet wie er tatsächlich war. Man erfährt nichts über die Leiden der Betroffenen und nichts über die Schuld der Verantwortlichen. Stattdessen werden die Toten zu Helden stilisiert, die für das Vaterland starben. Bedenken wir, "nicht dem leidenden und qualvoll sterbenden Soldaten, nicht dem durch Wehrpflicht zum Waffendienst gezwungenen Mann sind die Kriegerdenkmäler gewidmet, sondern vorrangig sind die Vorstellungen der Denkmalsetzer und -stifter in ihnen aufgehoben, die mit denen der Opfer nur in wenigen Fällen kongruent sind" (Michael Hütt, S.9).

Diese Ambivalenz von Kriegerdenkmälern macht ihren eigenen Quellenwert aus. Als Quelle können sie im Geschichtsunterricht "besonders gute Dienste bei der Analyse der politischen und religiösen Ideen einer Zeit und den vorherrschenden Denkmustern einer Gesellschaft leisten" (Gerhard Schneider).

2. Geschichte

Fritz Blum 1904

© Stadtarchiv Mannheim

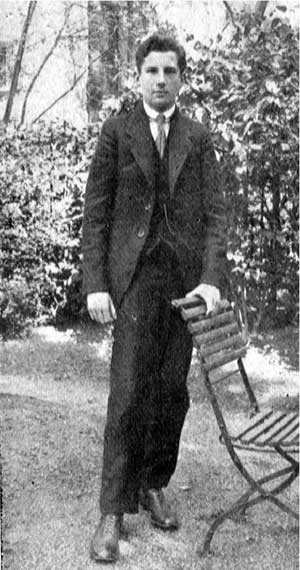

Fritz Blum

Die Familie Blum stammte aus Kehl am Rhein, wo Fritz am 01.11.1897 als erstes Kind von Friedrich und Anna Blum zur Welt kam. Im Oktober wurde seine Schwester Agnes und 11 Jahre später seine Schwester Lily geboren. Im Herbst 1902 wurde Dr. Friedrich Blum Direktor des neu gegründeten Lessing-Gymnasiums und die Familie zog von Kehl nach Mannheim. Sie wohnten zuerst in der Elisabethstraße und erwarben 1907 ein Haus in der Lachnerstraße. Nach den Osterferien 1904 kam Fritz in die Bürgerschule und im Herbst 1907 in das Realgymnasium II, das heutige Lessing-Gymnasiums.

Fritz Blum 1909 im Alter von 12 Jahren

© Stadtarchiv Mannheim

Neben vielen anderen öffentlichen Gebäuden war in diesem Jahr auch der Neubau des Lessing-Gymnasiums zum 300-jährigen Jubiläum der Stadt Mannheim fertig geworden. In seinem Buch berichtet Dr. Blum, dass er in seiner Rede zur Einweihung des Gebäudes nachdrücklich den dreifachen Zweck betont hat, dem es dienen sollte: "Das Gebäude sollte bestimmt sein litteris, virtuti, patriae, der wissenschaftlichen Ausbildung, der sittlichen Ertüchtigung und der Pflege der Vaterlandsliebe. Er (der Vater) ahnte, als er diese Worte sprach, nicht, dass so mancher von seinen jugendlichen Zuhörern, darunter auch sein eigener Sohn, ein Dezennium später die Treue zum Vaterland mit dem Tod besiegeln sollte."

Der Vater Dr. Friedrich Blum

© Stadtarchiv Baden-Baden

Der Vater beschreibt Fritz als sehr sprachgewandt, was sich auch in dessen Feldpostbriefen zeigt. Neben der Literatur interessierte sich Fritz für Geschichte und Philosophie und spielte ausgezeichnet Violine. 1912 wurde er in der Christuskirche konfirmiert. Als Wahlspruch gab ihm Stadtpfarrer Klein folgende Verse aus dem Korintherbrief mit auf den Weg: "Wachet! Stehet im Glauben! Seid männlich und seid stark!"

Der Beginn des Krieges führte im Lessing-Gymnasium zu einer Kürzung des Stundenplans, da ein Teil der Lehrer zum Militär eingezogen wurde, darunter auch der Direktor Dr. Friedrich Blum. Als Offizier zog er mit seinem Bataillon im November 1914 an die Front.

Bereits im Sommer 1914 fielen die ersten ehemaligen Schüler des Lessing-Gymnasiums. Im Laufe des Krieges notierte sich Fritz in seinem Tagebuch die Namen von gefallenen Lehrer und Schülern. Im Mai 1916 legte Fritz seine Abiturprüfung ab, die er mit der Gesamtnote "gut" bestand.

Fritz Blum als Abiturient 1916

© Stadtarchiv Mannheim

Fritz wollte anschließend in Heidelberg Nationalökonomie studieren. Er konnte sein Studium jedoch nicht aufnehmen, da er bereits am 17. April 1916 den Gestellungsbefehl erhielt.

Ein Abiturient im Krieg

Am Freitag, den 5. Mai um 7 Uhr morgens hatte er sich im Hof der Mannheimer Kaiser-Wilhelm-Kaserne zur Musterung einzufinden. Trotz seiner labilen Gesundheit wurde er eingezogen und dem Infanterie-Regiment Nr.170 zugewiesen. In Gengenbach erhielt er seine erste militärische Ausbildung.

Fritz Blum als Soldat 1916

© Stadtarchiv Mannheim

Den körperlichen Strapazen dieser Zeit war er nicht gewachsen, so erkrankte er an einer schweren Lungenentzündung. Nach Behandlungen in Gengenbach und im Reservelazarett in Baden besserte sich sein Gesundheitszustand und er wurde in ein Erholungsheim geschickt, wo ihn seine Eltern besuchten. Nach einer weiteren schweren Erkrankung und einem kurzen Aufenthalt in Mannheim kehrte er im April 1917 nach Gengenbach zurück. Am 8. Mai kam sein Regiment an die Westfront und wurde in eine Reservestellung nach Wetteren an der Schelde in Ostflandern verlegt.

Fritz Blum im Mai 1917 in Gengenbach

© Stadtarchiv Mannheim

Über Pfingsten erhielt Fritz Urlaub und besuchte seinen Vater in Antwerpen. Bei einem Gegenbesuch in Wetteren im Juli 1917 sah Friedrich Blum seinen Sohn zum letzten Mal. Fritz kam im August in einem Transport an die Front in Flandern und wurde dem Regiment 25 zugewiesen. Ende August erreichten sie ihre Stellung in unmittelbarer Nähe des Ortes Langemarck, der im November 1914 zum Schauplatz eines militärischen Desasters geworden war, dem Tausende von deutschen Soldaten zum Opfer fielen. Am Abend des 4. September kam Fritz mit seinem Bataillon in die vordersten Stellungen, wo sie tagelang dem Trommelfeuer ausgesetzt waren. In einem Brief vom 6. September 1917 schrieb er "im Leichenfeld von Langemarck" an seinen Vater:

"Heute, am zweiten Tage, da wir hier vorne im Granatloch liegen, haben wir bereits zweimal schwerstes Trommelfeuer gehabt, allerschwerstes Kaliber. O mein Gott, das war eine fürchterliche Heimsuchung. Nur wer diese Höllenqualen schon ausgestanden hat, wenn man ohne Deckung und Schutz im schweren feindlichen Granatfeuer liegt, der kann sich einen Begriff machen, wie's uns geht und zumute ist. Ich hatte mich in ein kleines Schlupfloch verkrochen, als das Höllenkonzert losging. Als es zu Ende war, musste ich mich aus einem Hügel von Lehmbrocken, Erde und Schutt hervorarbeiten, Haushoch waren die Mordgeschosse aufgespritzt und hatten uns halb zugedeckt. Etwa zwei Stunden sind seit dem letzten Schuß vergangen, wenn nicht noch mehr, und jetzt erst habe ich wieder so viel Kraft gefunden, mich aufzuraffen und zu schreiben."

Nach vierwöchigem Dauerbeschuss wurde die Einheit abgelöst und in die Nähe von Metz in eine ruhigere Stellung gebracht. Die Ruhe tat Fritz nach den Anstrengungen in Flandern gut, jedoch wimmelte es in den neuen Stellungen von Ungeziefer und die Verpflegung war viel schlechter. Wiederholt bat er in Briefen an seine Mutter, sie möge ihm Nahrungsmittel, warme Sachen, Bücher und Geld schicken: "Auch für etwas Süßes wäre ich Euch furchtbar dankbar, damit man doch mal wieder etwas anders in den Mund bekommt. Das ewige Einerlei wird einem zuwider. Bei uns gibt's bald nichts mehr als Graupen, Dörrgemüse, Sauerkraut und ab und zu - bei festlichen Gelegenheiten - Nudeln."

Im Oktober 1917 wurde sein Regiment nach Saint Mihiel verlegt, wo Fritz, inzwischen zum Gefreiten ernannt, am 1. November seinen 21. Geburtstag feierte. Ein Urlaubsgesuch wurde abgelehnt und Ende November kam sein Bataillon in die Gegend von Cambrai, wo sie an der Offensive gegen die englischen Stellungen teilnahmen. Über den Sturmangriff und den verzweifelten Widerstand der Engländer schrieb Fritz am 6. Dezember 1917 an seine Eltern: "Dort haben wir schwere Verluste gehabt, bekamen starkes Flankenfeuer. Auch hatten wir von unserer eigenen Artillerie, die vielfach zu kurz schoß, viel zu leiden. Mein Nebenmann fiel dort durch Kopfschuß, er war kurz vor mir, die Kugel flog mir am Gesicht vorbei."

Fritz überstand die Kämpfe unverletzt und wurde anschließend zu einem dreiwöchigen Maschinengewehrkurs nach Villers-Outreaux abkommandiert, wo er zusammen mit einigen Kameraden sein letztes Weihnachtsfest feierte.

Im Januar 1918 erkrankte er an Furunkulose und blieb mehrere Wochen in Behandlung. Ende Januar wurde er zum Unteroffizier befördert und kehrte zu seiner Kompanie zurück. Nach einem weiteren Maschinengewehrkurs wurde er Führer eines Maschinengewehrs 08/15, das zur Flugabwehr bestimmt war.

Fritz Blum im März 1918 in Frankreich

© Stadtarchiv Mannheim

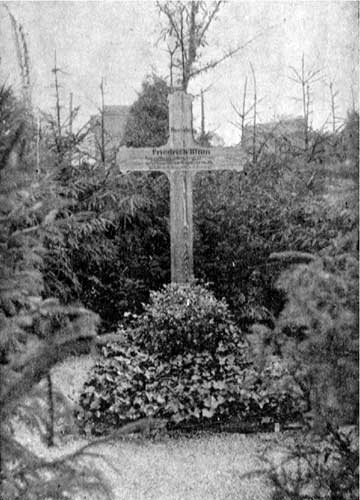

Am 21. März begann eine große Offensive gegen die englischen Stellungen. Fritz nahm am Vormarsch nach Péronne teil. Nach zweitägigem, ununterbrochenen Marschieren und Kämpfen wurde die Stadt erobert. Von dort schrieb Fritz seine letzte hoffnungsvolle Karte an seine Mutter. Am Morgen des 25. März 1918 wurde Fritz Blum bei einem Feuergefecht mit englischen Scharfschützen durch einen Bauchschuss in der Nähe von Péronne getroffen und starb eine Stunde später an seiner schweren Verletzung. In der Nähe der Somme-Brücke bei Péronne wurde er von seinen Kameraden in einem Feldgrab bestattet.

Heimkehr nach Mannheim

Am 11. April erhielt Friedrich Blum die Nachricht vom Tode seines Sohnes und am 22. April eine Skizze über den Ort, wo er begraben worden war. Als Offizier erhielt er die Genehmigung, den Leichnam seines Sohnes nach Mannheim zu überführen. Gemeinsam mit seinem Adjutanten und einigen Helfern machte er sich auf die Suche nach dem Grab. Am 23. Mai fanden sie mit Hilfe der Skizze das Grab und begannen am folgenden Tag mit der Ausgrabung des Leichnams. Anschließend wurde der Sarg mit der Bahn nach Mannheim gebracht, wo am 29. Mai 1918 auf dem Hauptfriedhof die Beerdigung stattfand.

Das Grab auf dem Mannheimer Hauptfriedhof im September 1918

© Stadtarchiv Mannheim

Damit hatte Fritz Blum aber dennoch nicht seine letzte Ruhestätte gefunden, denn das Grab auf dem Hauptfriedhof in Mannheim existiert schon seit 1921 nicht mehr.

Nach seiner Rückkehr aus dem Krieg bat Dr. Friedrich Blum um seine Versetzung, da es für ihn aufgrund der Erinnerung an seinen toten Sohn nicht mehr möglich war, die Leitung des Lessing-Gymnasiums wiederaufzunehmen. Er wurde daraufhin Schulleiter am Gymnasium Hohenbaden in Baden-Baden.

Nachdem die Familie Blum 1919 nach Baden-Baden umgezogen war, kam beim Vater offenbar erneut der Wunsch auf, die sterblichen Überreste seines Sohnes an den neuen Wohnort der Familie zu überführen. So wurde am 15. August 1921 der Leichnam erneut exhumiert und nach Baden-Baden überführt. Dort fand er nun in der Grabstätte der Familie Blum (Feld 3, Nr. 2186) seine letzte Ruhe und liegt dort bis heute.

Dr. Friedrich Blum blieb noch bis zu seinem Ruhestand 1932 Schulleiter des Gymnasiums Hohenbaden. Er starb am 9. August 1936 und wurde am 12. September 1936 neben seinem Sohn auf dem Friedhof in Baden-Baden beerdigt.

3. Anlage

Das Lessing-Gymnasium befindet sich am Josef-Braun-Ufer 15-16 direkt am Neckar im Mannheimer Stadtteil Oststadt. Eine genaue Anfahrtsbeschreibung befindet sich auf der Homepage der Schule. Direkt vor der Schule ist die Haltestelle Lessingstraße der Linie 5 der OEG. Damit ist die Schule gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Ein Schulparkplatz existiert nicht. Reisebusse können aber in der Lessingstraße direkt neben der Schule zum Aussteigen anhalten.

Die Gedenktafel für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges befindet sich unmittelbar hinter dem Haupteingang in der Eingangshalle der Schule.

Während der Schulzeiten kann die Tafel nach einer telefonischen Anmeldung problemlos besichtigt werden.

- Arbeitskreis Landeskunde/Landesgeschichte RP Karlsruhe -

Herausgeber: Landesbildungsserver Baden-Württemberg

Quelle: https://www.schule-bw.de

Bitte beachten Sie eventuell abweichende Lizenzangaben bei den eingebundenen Bildern und anderen Dateien.