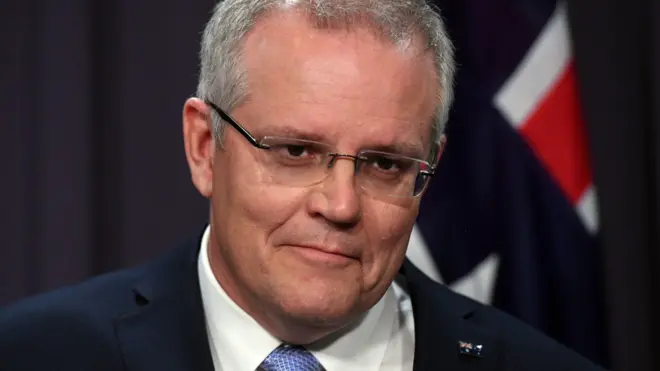

澳洲十年內第五位總理:再次上演逼宮戲的莫里森

圖像來源,EPA

救護員檢查一名傷者精神狀態是否正常時,通常都會問他知不知道自己在哪裏、自己國家元首是誰等簡單問題。但在澳大利亞,有救護員說他們的領袖輪替近年太頻繁,導致「總理是誰」這個問題對他們來說已經無用武之地。

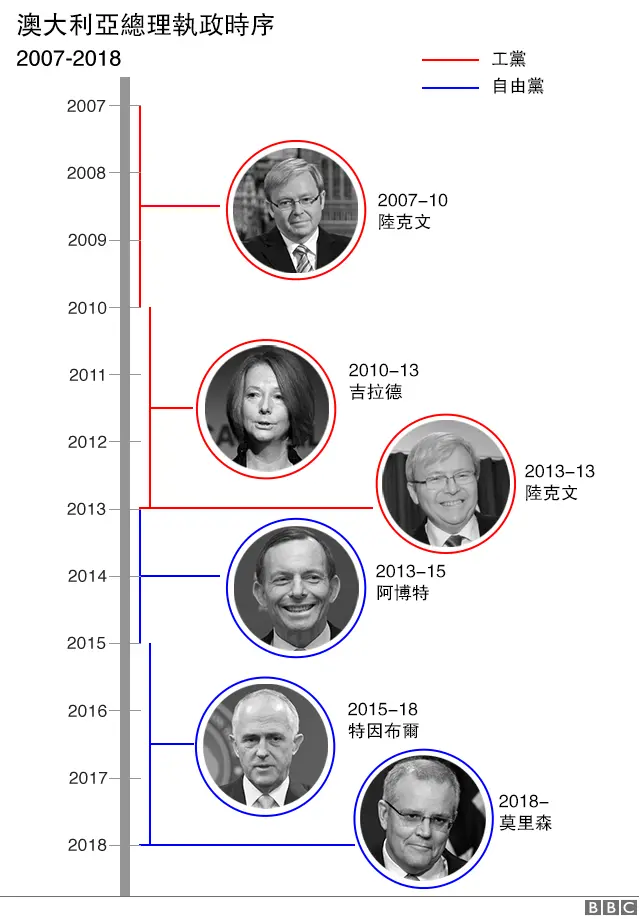

這並不奇怪,因為澳洲新任總理莫里森(Scott Morrison)上周就任後,他就成為當地過去十年來第六任領袖和第五位擔任總理一職的澳洲人。

其實澳洲的政治曾經十分穩定。1983至2007年期間,澳洲只有三名總理。為甚麼澳洲的政治情況近年變得這樣「動蕩」?

政府任期太短

世界上大多通過選舉產生的領袖都有四至五年的任期,但澳洲法律規定最少每三年舉行一次大選。墨爾本大學的統計數字指出,每任政府的執政期實際上更短,1990年以來平均每任政府的任期只有32個月。

有意見指出,這會讓選民更好控制政治發展。但也有意見認為這令政客只注視短期政策,讓自己能在下次選舉勝出,而不是專注於制定對國家有益的長遠政策,而且過於頻繁的選舉會令選民對選舉變得厭倦。

圖像來源,AFP

前澳洲駐以色列大使夏爾馬(Dave Sharma)在澳洲《悉尼晨峰報》撰文指,他就任駐外大使期間已經經歷過四名總理的領導,包括吉拉德(Julia Gillard)、陸克文、阿博特(Tony Abbott)和特因布爾。其中,吉拉德和阿博特都是被黨內逼宮後下台。

夏爾馬認為這顯示澳洲的政治體制的「架構缺陷」,認為政府應著手修改憲法。他批評澳洲的政客經常沒有徵詢選民意見,就隨便把總理逼下台,他指這破壞了「澳洲政治制度的穩定性」。

逼宮戲頻頻上演

陸克文在2010年被副手吉拉德逼宮下台。彭博社報道,差不多同一時間開始,受24小時新聞報道影響,澳洲的政客開始越來越在意自己的民望,而忽視其他政策。

選民也轉而支持其他細小黨派或獨立候選人,以示對兩大政黨的不滿。這種發展,令執政黨的立法過程舉步維艱。

特因布爾被逼宮的事件中,有立場保守的媒體被批評主動介入,迫使立場比較開放的特因布爾下台。

澳洲九號電視台(Nine News)記者烏爾曼(Chris Uhlmann)形容,這令澳洲媒體變成當地政治制度的「其中一個角色」,而不只是在旁邊報道事實,做法「過份」。

圖像來源,Getty Images

莫里森與澳中關係

莫里森成為總理前在特因布爾政府當財長,任內處理過許多有關中國的政策,包括上周處任內政部長期間,宣佈澳洲政府正式禁止一些外國公司參與建設當地5G流動通訊網絡的決定,有分析指這針對中國科技巨頭華為。

中國外交部回應批評,澳洲本應為中澳兩國公司合作提供便利,因為這符合中國企業利益,也符合澳洲公司和消費者的利益。

之前,莫里森2016年以財長身份,以「國家安全」為由否決中國國家電力公司和香港長江實業收購澳洲電力公司Ausgrid 股份的計劃。

但他多次在公開場合呼籲澳洲應與中國建立更緊密的經貿關係。他去年8月發表公開演講指,隨著中國經濟發展,中國人變有越來越富有,澳洲能否繼續推動自身的經濟發展,取決於澳洲能否掌握中國的機會。

「二等政客」

澳洲有豐富天然資源支持它的經濟發展,讓它過去二十多年都沒有經濟衰退,因此被稱為「幸運的國家」。但澳洲學者霍寧(Donald Horne)曾批評,澳洲這個幸運國家由一些「二等政客」掌控。

陸克文在2013年成功報復,迫使曾向自己逼宮的吉拉德下台。他當時被批評指,這樣做會在黨內引起不必要的紛爭。而他的繼任人阿博特更推行許多不受人歡迎的政策。有澳洲智庫在今年3至4月進行的調查顯示,當時只有54%受訪的澳洲公眾知道現任總理莫里森是誰。

莫里森成功逼宮前,內政部長達頓(Peter Dutton)也曾經嘗試逼宮但失敗。達頓被視為自由黨內的強硬派,不被黨內開明派接受,雙方最終同意讓被視為中間派的莫里森當總理。評論員哈爾徹(Peter Hartcher)在《悉尼晨峰報》撰文指,這些黨內紛爭令歷任澳洲總理接連被迫宮下台,因為每一個上場的總理都不受保守派歡迎。

他更形容,莫里森向特因布爾迫宮是澳洲政壇過去十年內「最不需要的」一次迫宮。