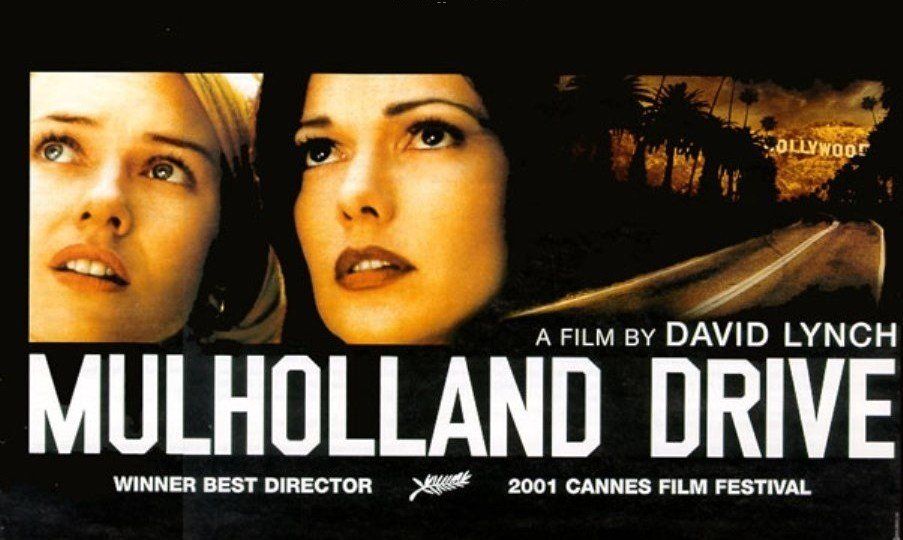

TRAMA

Un incidente sulla Mulholland Drive a Hollywood. La donna superstite ha perso la memoria: si rifugia in un bosco e poi, penetrata in un appartamento, conosciuta Betty, un’aspirante attrice appena giunta nella città delle star, cercherà, insieme a lei, di risalire alla sua identità e alla provenienza del denaro che ha con sé.

RECENSIONI

Comprendere, comprenderti è avvilente, non si scopre che un disegno, persino, infine, a volte, bello, ovvero innocuamente: come una statua senza più le braccia. Invece incomprensibili saremo: in piena intimità. Facendo oscuramente, e con oscuro desiderio, ossia peggioramento di un benessere, quello che di noi vorremo, quel nostro voler di noi, senza accontentarci del primissimo senso, quello che dà l'impressione, come sempre, che non a noi stia capitando ma a un altro più straniero, con noi in guerra, e dei cui messaggi intercettati noi non saremmo che i decrittatori.

Pasquale Panella

La corazzata

David Lynch sembra possedere la capacità di prendere le distanze dalla reazione del pubblico verso cui la maggior parte degli artisti professano una devozione soltanto a parole: lui fa praticamente quello che gli pare, e sembra che non gli importi un emerito cazzo di piacere alla gente, o anche solo di essere capito. E' capace di di una lealtà tenace e appassionata, e la riserva quasi interamente a se stesso.

David Foster Wallace

David Lynch keeps his head

Silence can be a beautiful thing

But only when it can be broken with a kind word

with a soft word

with a word

Laurie Anderson

Broken

Benvenuti negli anni 2000. Ad aprirci le loro porte è lo stesso Lynch che aveva spalancato gli anni 90 con WILD AT HEART, paradigma imprescindibile per seguire correttamente l'evoluzione filmica del passato decennio. Dopo un capolavoro come LOST HIGHWAY, dopo una prova di maturità, delicatezza e spessore come THE STRAIGHT STORY, dopo questo MULHOLLAND DRIVE, si può dire con serenità che il regista americano ha pochi rivali. Uno stile inarrivabile, di rara originalità, un senso della messinscena come nessuno, un uso della macchina da presa di suprema espressività che esalta il cinema nelle sue peculiari caratteristiche (finalmente qualcuno...). Lynch, rilanciatosi a corpo morto nel mistero, piega il pilot di una serie televisiva a capolavoro di necessità. Reticolo di spunti, indizi, filoni accennati, pronti a evolversi e a proliferare ma anche ad avvilupparsi inestricabilmente, MULHOLLAND DRIVE, coi suoi semplici archetipi (una bionda, una bruna, un incidente d'auto, una borsetta piena di soldi, un'amnesia) diventa dramma di avvincente sospensione, gabbia di fascino che lascia storditi e estaticamente attoniti. Chi sia Rita importa al regista più o meno quanto gli interessava conoscere l'assassino di Laura Palmer: poco o nulla; nella serie televisiva abortita, quando fosse sorta la necessità, l'avrebbe spiegato (se proprio doveva...): fondamentale è percorrere una strada (diciamo vicino a Hollywood), non importa la destinazione (la fine sarebbe comunque uguale: silencio). La deriva di una sinossi: personaggi che raccontano e rivivono strani sogni premonitori, una riunione che culmina nell'incubo del cineasta ("questo non è più il tuo film"), un killer maldestro (siparietto di consueta, lynchiana brillantezza), identità che si sovrappongono (this is the girl?), sesso oscuro (lesbico: ma non doveva andare in tv?). Spunta persino una scatoletta blu che sembra conservare la soluzione dei misteri e che non può non ricordarci quella che il cliente orientale mostra alla prostituta Deneuve in BELLE DE JOUR (e come Bunuel, che non ne aveva la minima idea, anche Lynch alla domanda "cosa contiene quella scatoletta?" potrebbe rispondere "quello che vuoi"). Senza il fulgore visivo di LOST HIGHWAY (ma non dimentichiamoci la sua destinazione) M.D. è comunque un mosaico di tessere apparentemente contraddittorie di disarmante perfezione in cui il regista, esulando dall'urgenza della spiegazione ad ogni costo (la madre tignosa di tutti i flagelli), è compreso nelle sue attività preferite: cesellare atmosfere, disseminare segni e dubbi, metterne in crisi qualsiasi tentativo decifrativo, lanciare sguardi obliqui e inquietanti, delineare complicati labirinti nei quali dolce è il perdersi, siano essi figure in ombra su un letto, tendaggi che delimitano la soffocante stanza dell'inconscio o movimenti di ballerini in uno strepitoso inizio anni 50. Disprezzo (Mépris...) per lo spettatore? No, massimo rispetto per il proprio essere Artista, innanzi tutto, in base all'assunto per il quale le immagini non devono necessariamente sevire a costruire un significato altro da sé ma devono essere significative di per sé. Solo le menti più lucide del cinema moderno si ricordano che con la celluloide ci si esprime in tal guisa, i pochi che lo f(s)anno (li contiamo sulle dita di una sola mano) sono gli unici che rendono l'esperienza cinematografica degna di essere vissuta, gli unici che mi spingono ancora a varcare la soglia di una sala cinematografica. Lynch è uno di questi. In realtà M.D. è quasi lineare, per buoni tre quarti avvince, diverte, intriga. Nell'ultimo quarto il costrutto si annulla, la trama deraglia e esplode, si frammenta, si sminuzza finemente, diviene polvere di puro delirio visivo: impasse razionale, interrogativi a mille all'ora, stream of consciounsness nel quale ci gettiamo a pesce. L'ultima scena è tempesta sensoriale che fa accapponare la pelle, in cui il terrore del personaggio diviene dello spettatore. Ma siamo già nell'irraccontabile, ciascuno guardi coi propri occhi.

David Lynch: l'ultimo surrealista.

Se cinque anni fa la strada era perduta ora si la ritrova all'improvviso: Mulholland Drive...

Un attimo...

E' persa di nuovo...

Un urlo...

Silencio...

I'm deranged... again.

… un sassofonista “mutante” a bordo della sua auto, inseguito dalla polizia, guidava nel deep black di Strade Perdute per sempre… forse ha seminato gli sbirri, è “diventato” donna e s’è intrufolata in un coca-party… forse ha sniffato, s’è ubriacata ed è salita su un’auto di teenager strafatti stufi della festa… forse l’auto s’è lanciata in una folle gara con un’altra combriccola ubriaca di ritorno da una notte in discoteca… forse le auto hanno sfrecciato zigzaganti fin sulla Mulholland Dr. dove…

…forse …

… dopo un parentesi “straight” di una purezza e una bellezza quasi ricattatorie, Lynch torna sulla sua (in)fida Lost Highway pronto a deragliare e a deragliarci. E noi siamo pronti al derangement, again. Ma se lo fossimo troppo? Certo la sua impalpabile ma (pre)potente e inconfondibile qualità di sguardo, il suo kinokio che turba e inquieta con “nulla”, il Mistero che tiranneggia silenzioso ogni sua occhiata lanciata sul profilmico, si impongono come necessità, imperativi categorici del (al) Cinema contemporaneo senza i quali, semplicemente, NON. Il dubbio sta altrove: e se Lynch stesse normalizzando un’anomalia? La fuga nel paradosso spazio-temporale, nell’inestricabile labirinto di infinite trame narrative, nell’incubo surrealista, non rischia (per la prima volta) di diventare un cliché? Nel serial Twin Peaks la progressiva scomparsa di coordinate razionali fu un espediente assolutamente geniale nel suo intento “terrorista”: destabilizzare il circuito televisivo cortocircuitandolo dall’interno, trascinare nell’abisso uno stuolo di (tele)spettatori della domenica anestetizzati dalla curiosità e disposti a tutto pur di sapere “chi ha ucciso Laura Palmer?”. La cinica (ma non gratuita) derisione del pubblico proseguì al cinema con il prequel Fire Walk With Me, perdonabile corollario di un magistrale scherzo tirato per le lunghe. Lost Highway, 4 anni dopo, riproponeva la medesima “convivenza dicotomica” tra razionale e irrazionale, con un film di genere che de-generava generando un caos inintelligibile ma affascinante e soprattutto sorretto da un’inattaccabile coerenza interna: “Dick Laurent è morto” apriva e chiudeva il cerchio, innescando un ipotetico loop perfettamente lucido, ipnotico, perfetto. Questa “coerenza”, che giungeva in extremis e costringeva a un ri-montaggio fulmineo di tutta la pellicola, è quello che forse manca all’ultimo Lynch. Mulholland Drive è infatti una sorta di “gemello diverso” di Lost Highway, del quale ripropone la manipolazione degli stereotipi, la svolta destabilizzante ma non la chiosa “chiarificatrice”, preferendole invece una deriva onirica sempre più visionaria, non lontana dalle angosce antinarrative di Eraserhead (che però giocava a carte scoperte fin dall’inizio). In Mulholland Drive, dunque, Lynch sembra voler beffardamente accontentare i suoi (superficiali) detrattori di sempre, i razionalisti che gli rimproveravano “facili fughe nel nonsense” senza interrogarsi sul sense del non, che invece fino ad ora c’è sempre stato, racchiuso nell’elogio della follia onirico-visiva tout court (Eraserhead), nella destabilizzazione rivoluzionaria del “sistema” televisivo (Twin Peaks) o nella tetragona compostezza formale di un’architettura (Lost Highway). Per la prima volta, in Mulholland Drive, Lynch finalmente bluffa, illude, fugge e si prende (davvero) gioco dello spettatore, non senza sublimare magistralmente il blackout (il)logico del suo film (e forse di “tutto” il suo cinema più suo) nella forza dello Stile e, soprattutto, consegnando ai posteri almeno due sequenze di Cinema che da sole valgono intere, blasonate filmografie contemporanee; la prima è il provino di Diane–Naomi Watts (straordinaria), momento altissimo che reinquadra da nuove prospettive l’abusato (e spesso banalizzato) concetto di “metafilmico”, una mise en abyme che spalanca le porte sull’abisso del (per)turbamento emozionale e sui meccanismi che (se ci sono) lo regolano; la seconda è, ovviamente, la “suspension’s suspension of disbelief” (o “this” belief?) al Club Silencio, possibile, forse unica chiave di lettura “classica”, benché autoreferenziale, di Mulholland Drive: “diventiamo” Diane e Camilla, ci guardiamo guardare, ci ascoltiamo ascoltare una splendida cover spagnola di Crying di Roy Orbison. E piangiamo… poi il canto continua a incantare ma la cantante perde i sensi, noi il senso delle nostre emozioni e delle nostre lacrime… erano “vere”? “illusioni”? o forse “vere illusioni”?…

… forse…

David Lynch e' uno dei pochi registi contemporanei capace di parlare direttamente all'inconscio. I suoi film fuggono con determinazione la razionalita' e conducono in un universo onirico dove l'immagine diventa illusione e la concretezza sfuma nella percezione.

Solo cosi' si puo' spiegare il fascino magnetico esercitato da "Mulholland Drive". La prima parte (circa tre quarti del film) si snoda attraverso atmosfere noir con una sceneggiatura tutto sommato tradizionale: due donne, il mondo dorato di Hollywood, un mistero da svelare. La seconda parte, invece, proprio quando si spera in una soluzione in grado di far combaciare tutti i tasselli, porta ad un altrove che sconcerta. Netta linea di demarcazione tra realta' e sogno, la sequenza in cui le due protagoniste si recano, nel pieno della notte, in un teatro nel cuore di Hollywood. E' proprio in questo punto che il regista suggerisce allo spettatore di abbandonare la razionalita' e di lasciarsi andare all'intuito.

Se si sta al gioco e' possibile entrare in un mondo dove i ruoli sono etichette attaccate dal caso, dove l'apparenza non corrisponde mai alla verita', dove la finzione diventa un modo per interpretare (ma non rappresentare) i conflitti. Se invece non si cede al gioco sottile costruito da Lynch e si resta al livello primario della narrazione, si rimane affascinati dall'abilita' della messa in scena, ma delusi dall'assoluta incoerenza del racconto. Davvero impossibile, infatti, far tornare i conti e molteplici e contradditorie le ipotesi che la visione suggerisce. Ma David Lynch sembra proprio voler spingere lo spettatore a uscire da una logica predefinita dove azione e reazione, pur se imprevedibili, finiscono con il sottostare a regole precise. Del resto, proviamo a pensare ad una chiusa soddisfacente, secondo i canoni tradizionali del racconto cinematografico, con risposte a tutte le domande disseminate nel corso della narrazione. Si uscirebbe dalla sala soddisfatti o delusi, ma la parola FINE chiuderebbe comunque la parentesi aperta ad inizio proiezione. Con la scelta precisa di rimescolare tutte le carte e di rendere impossibile l'identificazione di una verita' univoca, invece, il film si imprime per sempre nella memoria dello spettatore, con immagini e suoni che potranno essere ricordati con la stessa intensita' di un sogno da cui ci si e' svegliati nel cuore della notte. Non un semplice film, quindi, ma un'esperienza visiva e sensoriale, in grado di parlare a quella parte indefinita della natura umana in cui le pulsioni indossano i vestiti del sonno. Puo' non piacere, necessita di una certa predisposizione per essere gustato, alcune forzature possono sembrare esagerate, ma non lascia certo indifferenti. Molto brave le due protagoniste, in particolare la camaleontica Naomi Watts, e fondamentale il commento sonoro di Angelo Badalamenti.

L'intervento del sempre decisivo Pelleschi, la coscienza critica di questa rivista, l'inestinguibile acqua fredda sul fuoco degli entusiasmi "spietati", mi induce a ritornare sul film e a fare delle puntualizzazioni. Nell'ultimo Lynch non è il risultato ad essere surrealista quanto piuttosto l'approccio: come cercherò di dimostrare più avanti, in M.D. non vi è nulla di ingiustificato, nulla di arbitrario (anzi) e la seconda visione del film si fa, in questo senso, chiarificatrice. Al contrario in LOST HIGHWAY la coerenza, se c'è, è solo ed esclusivamente nell'illogicità. Non inganni l'ottimo Pelleschi la struttura circolare di quel film: le strade si perdono e i piani si mischiano e contaminano a vicenda e nessuno di esso è autonomo, conclusivo o lineare in sé, tutto rimane ineluttabilmente inspiegabile, non riconducibile ad alcuna razionale soluzione. E non vengono in aiuto, per questo scopo, né la revisione del film né tantomeno la lettura della sceneggiatura. Per M.D. il discorso è sensibilmente diverso: nessuna fuga nel nonsense, nessuna facile chiusura nel calcio d'angolo del vaneggiamento ma perfetta resa di un disegno tramico tutt'altro che libero, in cui la dimensione reale e quella visionaria sono debitamente sorvegliate e distinte.

Il piano reale è quello dell'ultima parte del film, la prima parte attiene soprattutto al piano onirico. Facendo una becera esposizione tramica (cosa davvero detestabile ma necessaria al ragionamento) potremmo metterla in questi termini: Diane e Camille hanno una relazione; la seconda, la bruna, è un'attrice di successo che riesce a far ottenere qualche particina all'altra. Camille tradisce Diane con un'altra donna (la bionda con cui si bacia alla festa) e lascia Diane per sposare il regista. Delusa, Diane assolda un killer perché uccida Camille. Il killer le dice che non appena lei troverà una chiave blu sul tavolo di casa sua saprà che lui ha compiuto la sua missione, che Camille è stata ammazzata. Diane va a dormire (e qui scatta il sogno della prima parte); al risveglio trova la chiave blu e capisce che Camille è morta: presa dalla disperazione si uccide. La prima parte è il sogno che fa Diane, una sorta di visione edulcorata del suo rapporto con l'altra donna: in esso Diane è più bella, è brava attrice di ottime speranze, si chiama Betty e incontra, con le dinamiche che constatiamo, Rita (una donna in pericolo di morte, non dimentichiamolo) con la quale ha un rapporto idilliaco e di grande solidarietà. Come in tutti i sogni, elementi reali appaiono deformati e con nuove connotazioni: così Coco, la madre del regista, nel sogno di Diane diviene la manager del residence; Diane diventa Betty (il nome che Diane legge sul badge della cameriera del bar in cui si incontra con il killer, laddove la cameriera che le due ragazze incontrano nel sogno si chiama Diane); l'amante della bruna diventa la ragazza imposta al regista (e ne prende il nome, Camilla Rhodes); il cowboy che Diane intravede alla festa si trasforma nell'uomo misterioso che consigliaminaccia il regista; la chiave blu del killer, con altra forma, si farà chiave della misteriosa scatoletta blu che è nelle mani dell'uomo terrificante, che potrebbe rappresentare il mostruoso rimorso per l'omicidio commissionato e la morte in arrivo (qui le interpretazioni possono essere molteplici). In detta prospettiva (quasi tutti gli elementi della prima parte sono fantasie di un sogno e distorsioni di fatti reali) i piani sognorealtà sono ben separati e incasellare ciò che vediamo (altri fattori vi sono) nel primo o nel secondo, appare, a quel punto, facile, rendendo tutto il film clamorosamente chiaro (rimane da decidere che ruolo far assumere alla sequenza finale dei vecchietti, ma mi pare che si possa risolvere il tutto con una bella allucinazione da senso di colpa che conduce Diane al suicidio). Quindi, come si può constatare, siamo ben lontani dall'incoerenza e dalla gratuità: tutte le componenti si legittimano all'interno di questa architettura in cui, genialmente, se è vero che la storia deraglia, è altrettanto vero che il detour è nella Realtà, dal Sogno da cui proveniva. E' proprio questo a stupire, a confondere le acque e a rendere inintellegibile, soprattutto la prima volta, il film.

Ma adesso, dato per risolto il puzzle, chiediamoci: comprendere ciò cosa aggiunge e cosa toglie all'emozione che MULHOLLAND DRIVE suscita nello spettatore? Assolutamente nulla. Si ritorna alla citazione di Pasquale Panella fatta all'inizio della mia recensione: alla fine non scopriamo che un disegno persino, infine, a volte, bello, ovvero innocuamente. Lynch costruisce uno splendido edificio e lo ricopre con un sottile velo, chi vorrà potrà rimuoverlo, lui non ci dice nemmeno che quel velo c'è. Nove persone su dieci vedranno M.D. senza capire di cosa realmente narra il film e Lynch si guarda bene dal metterli in guardia o dal fornire qualche indizio. Ha un gioiello in mano e si guarda bene dal mostrarlo, lo ha fatto per lui, non gli interessa dimostrare di possederlo. Invece incomprensibili saremo, in piena intimità. Appunto.

Capire è un po' abbrutire.

Mi cospargo il capo di cenere. Richiamato (d)all’ordine sono spinto, per forza di parole, a rivedere parte delle mie (s)considerazioni: la tesi della fuga di Lynch nel nonsense visionario era quantomeno affrettata e la tutt’altro che becera “becera esposizione tramica” dell’imprescindibile Pacilio lo dimostra incontrovertibilmente, inchiodandomi alle mie (ir)responsabilità. Quello che forse vale la pena di aggiungere è che il puzzle, in realtà, potrebbe non avere un’unica soluzione, data la polisemia di alcuni segni che Lynch insinua sulla sua creatura e l’intercambiabilità dei suoi elementi, ridondanti rispetto al numero "necessario". La prima (temo/credo/[spero?] né unica né ultima) ipotesi alternativa a quella affascinante e splendidamente argomentata dal Pacilio, potrebbe essere suggerita da un indizio cinéphile inaspettatamente (e sospettosamente) suggeritoci dallo stesso Lynch, il quale sembra aver più volte chiamato in causa, parlando del suo Mullholland Dr., Sunset Boulevard… venendo subito al dunque, dunque: e se la prima parte, quella che il Pacilio indica come onirica, fosse non il sogno pre-suicidio di Diane, bensì il di lei deformante ri-vissuto post mortem? Vista sotto questa nuova luce, mi pare dotarsi di maggiore coerenza un elemento (decisivo quanto ambiguo) che diversamente rischiava di far scricchiolare l’ipotesi onirica. Non scordiamoci, infatti, che nel corso della rielaborazione della verità che costituisce la prima parte della pellicola, Betty (insieme a Rita) si imbatte nel cadavere del proprio doppio “reale”, Diane, adagiato sul letto, quello stesso letto sul quale la cinepresa indugia subito dopo i titoli di testa e dal quale, forse, la defunta Diane inizia a “raccontare”. L’ipotesi del sogno, di fronte a quella sequenza, “impone” di (ri)qualificare il sogno stesso come premonitore (Diane pre-vede con precisione “fotografica” la sua morte non ancora avvenuta, il che mi pare forzare un po’ i limiti fisiologici dell’ipotesi-sogno…). Più “autosufficiente” mi sembra invece la lettura cinefila (detestabile ma sintetica definizione di comodo) di Mullholland Dr., attingendo dalla quale non si fatica a rievocare quella voce narrante che nell’incipit di Sunset Boulevard contemplava (e commentava) il “proprio” corpo senza vita e che esponeva di seguito una versione dei fatti (il film, per l’appunto) “incubomorfa” e venata di mistero; possiamo a questo punto confrontare-equiparare proprio questa voce narrante con la figura di Betty, trapassata voce(-occhio) narrante a posteriori, parimenti capace di “contemplarsi” e che darà una versione dei fatti (la prima parte del film, per l’appunto) altrettanto deformata/nte e misteriosa. E’ infine, e appena, il caso di fare due ultime, grossolane (e forse accessorie) considerazioni: entrambi i film “esplorano”, a modo loro, the dark side of Hollywood e entrambi i film hanno per titolo delle Strade (Perdute, of course…).

La mia impressione, dunque, è che la mirabile chiave di lettura paciliana non sia in realtà uni(vo)ca, ma si limiti (ed è, si badi, un “limitarsi” di importanza capitale) a sollevare quel velo e a metterci di fronte al nudo film-edificio-gioiello edificato da Lynch, disseminato di simboli, false piste e deviazioni narrative, finalmente radiografato ma non “clamorosamente chiaro” come lo stesso Pacilio sostiene nella seconda parte del suo intervento… magari il puzzle non è ancora risolto, magari abbiamo appena iniziato a capire e non finiremo mai, magari il rischio di abbrutimento da comprensione, anche stavolta, è scongiurato.

Più ci penso, infatti, più vedo Mulholland Drive come un ipertesto cangiante, dove le “parole calde” diventano “magiche” e non conducono mai nello stesso luogo, un Lost Highway forse meno “potente” da punto di vista strettamente visivo, ma dotato di una fabula dalla costruzione ben più diabolica e sfuggente: contiene in nuce un nucleo narrativo “percorribile” (assente in Lost Highway) che l'attento Pacilio ha portato alla luce, ma nel quale si è destinati a perdersi, benché aiutati dalla possibilità di ripetute (“infinite”?) re-visioni. Proprio come accade nei “veri” capolavori, insomma (vedi 8 e Mezzo, altra esplicito riferimento di Lynch perché da lui stesso citato, come Viale Del Tramonto), parlando dei quali si è soliti decantarne l’appagante “rivedibilità” ad libitum.

Chiudo come ho iniziato, con la cenere sulla zucca, dolendomi dell’imperdonabile superficialità e avventatezza con la quale ho, in precedenza, praticamente ignorato lo splendido labirinto costruito da Lynch. Il voto, quel detestabile “7” mal consigliato dalla scelleratezza, nel mio io ha subito le inevitabili modifiche che lascio immaginare ma qui sotto è bene che rimanga: vero monito su monitor, sentinella silenziosa ma ineludibile, vigilerà per sempre minacciosa sulla mia coscienza critica, ricordandomi cosa accade quando la Ragione si abbandona tra le braccia di Morfeo…

Capire è un po’ abbrutire.

Capire di non aver capito è semplicemente brutto.

P.S. mi si conceda, in uno slancio d’orgoglio post-scripto perché di importanza davvero marginale rispetto al resto, una puntualizzazione-difesa delle mie precedenti parole riferite a Lost Highway: quando parlavo di coerenza interna e di struttura tetragona non mi riferivo a una logica dei fatti ricostruibile né tantomeno a ipotetiche soluzioni razionali; volevo solo dire che la struttura circolare del film, la sua virtualmente infinita riproiettabilità ciclica, strutturavano inaspettatamente (e in maniera fulminea) il caos, trasformando la forza centrifuga che tendeva a disgregare l’impianto (anti)narrativo in forza centripeta e aggregante, imponendo una convivenza magari “forzata”, ma non per questo disordinata, ai tanti vicoli ciechi dell’inestricabile dedalo tramico.

Vorrei illustrare una lettura della fabula di “Mulholland Drive” che richiama, in gran parte, la ricostruzione proposta da Pacilio, ma se ne differenzia in almeno due aspetti.

Prima di tutto, volendo assumere che la prima parte del film sia “sogno” e la seconda costituisca la “realtà”, proporrei di modificare l’assegnazione dei ruoli all’interno del “sogno”: Rita, la bruna colpita da amnesia, è, per così dire, l’equivalente onirico non della bruna Camilla, ma della bionda Diane, la donna che ha assunto un killer per eliminare la sua ex amante (Camilla, appunto).

Come nota Pelleschi, all’inizio del film la cinepresa indugia su un letto, terminando la sua parabola con un movimento discensivo in direzione del cuscino, che “doppia” il gesto di abbandono di chi stia per perdersi nel sonno. Diane – se si tratta di lei – si addormenta. La prima persona che vede/vediamo, nel sogno, è Rita, che, poco dopo, osserva la città dall’alto di Mulholland Drive: ancora una soggettiva.

Due soggettive non permettono certo, da sole, l’identificazione di una donna, ma c’è dell’altro: il sogno – tutta la prima parte del film – è guidato da Rita, non da Betty. La bruna è non solo il primo personaggio che vediamo, ma la fonte delle microstorie che si intrecciano alla vicenda onirica principale (quella di Rita e Betty): le indagini della polizia, con la fulminea apparizione dei detective, sono “incastonate” in una sequenza che vede Rita addormentarsi in un cortile, e lo stesso avviene per la prima parte delle vicende del regista Adam, che hanno luogo mentre la donna è assopita in casa della zia di Betty. È anche vero che in seguito, inspiegabilmente, questi frammenti narrativi assumono vita propria, sviluppandosi mentre Rita è ben desta e sfiorando il destino delle protagoniste (l’incontro di Betty e Adam, che però – bisogna tenerlo presente – è costruito tramite campo e controcampo, ad evitare la fusione dei due piani), ma è la giovane donna l’origine di tutto, compresa la scena del “mostro” che si cela dietro il ristorante (Rita, appena intrufolatasi nell’appartamento, è nascosta in cucina e sembra sfinita, quando inizia la sequenza in questione).

Dopo la scoperta del cadavere (di Diane), Rita, devastata dal terrore, “si fa” bionda, come volendo riavvicinarsi alla propria identità “reale”, dopo essersi vista morta. È lei a prendere l’iniziativa nei confronti di Betty (è Diane che ama Camilla), lei che conduce l’amica al Club Silencio, come intuendo la natura onirica della vicenda che stanno vivendo, lei, soprattutto, è l’ultima a sparire dalla scena, prima che il sogno si trasformi in realtà (Betty svanisce subito dopo essere rientrata dal Club).

Ma perché Diane dovrebbe diventare Rita, cambiando aspetto, oltre che nome? Una risposta “neo-neoplatonica”: Diane diventa Rita (una sosia di Camilla) perché ama Camilla, dato che Eros rende l’amante affine all’oggetto amato. In realtà, Rita ha ben poco in comune con Camilla: tanto la prima è timida e indifesa, quanto la seconda è cinica e spietata (una dark lady, anche se il nome renderebbe più adatta l’altra). Rita, l’anello debole che senza Betty non esisterebbe, è il doppio di Diane, che dipende in maniera totale da Camilla, come Betty è il corrispettivo biondo di Camilla: tutte e due attrici di belle speranze, capaci di attrarre i registi (si chiamino o no Adam), sono le figure “(pro)positive” delle rispettive storie, quelle che giocano i ruoli più dinamici, legati al cambiamento (Betty per i progetti nel mondo del cinema e l’entusiasmo con cui aiuta Rita, Camilla per il desiderio di scaricare Diane e sposare il regista). Cambia il cielo, o il corpo: non cambiano le attitudini, le paure, i sogni.

“Sogno” e “realtà”, abbiamo detto: ma è possibile tracciare confini?

Il film ha una struttura tripartita: il primo atto (Rita e Betty) è separato dal secondo (Diane e Camilla) tramite l’intermezzo al Club Silencio, ma, a loro volta, entrambi gli atti sono racchiusi in una cornice più ampia. “Mulholland Drive” si apre con un ballo scatenato e finisce con l’apparizione della donna dai capelli blu (blu come le chiavi fatali) che occupa un palco di proscenio nel Club: se tutto il film non fosse che una commedia (con musiche) messa in scena sul palcoscenico di un teatrino dove non c’è orchestra? Una simile ipotesi eliminerebbe il problema della ricerca di una “realtà” e di un “sogno”: tutto diventerebbe sogno, o realtà, comunque rappresentazione, forse simulata, di certo non fasulla.

La struttura del dramma “da camera” sarebbe in questo modo perfettamente circolare: Diane si addormenta, sogna di essere Rita, una donna in pericolo di morte aiutata da Betty. Insieme, le due donne trovano il cadavere di Diane. Nella notte scoprono di amarsi, poi, dopo la visita al Club Silencio, quando la spiegazione dell’oscuro passato di Rita sembra a portata di mano, Betty scompare, e poco dopo anche Rita svanisce. Diane si sveglia e ricorda la sua relazione con Camilla, che nel frattempo è già stata uccisa (all’inizio della seconda parte la chiave promessa dal killer è ben visibile sul tavolino del salotto di Diane). È notte: Diane è assalita dal rimorso ma non si suicida, semplicemente sogna di farlo, o lo “mette in scena” per calmare il suo dolore (quando la ragazza si spara, dal letto si solleva una nebbia nella quale la scena si dissolve, come era già successo per il presentatore nell’intermezzo al Club). Sfinita, Diane si addormenta, sogna di essere Rita… da capo.

La storia si ripete all’infinito, mentre al suo interno prendono vita altre storie, a loro volta circolari, un vero universo della narrazione enigmatica, che, in quanto tale, non può esaurirsi in questa ipotesi di lettura.