Argentina

Enciclopedia on line

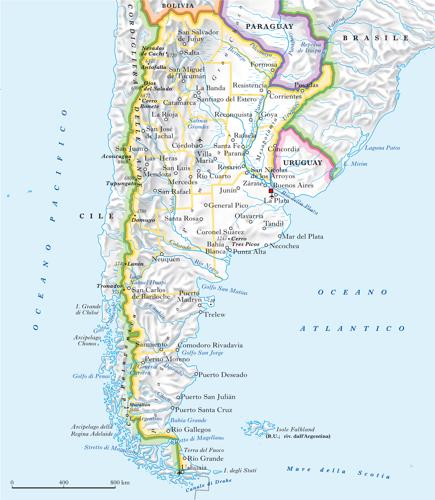

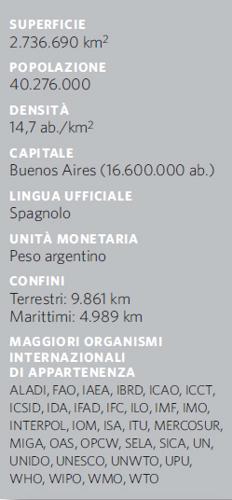

È lo Stato più vasto tra quelli dell’America Meridionale interamente compresi entro la zona temperata australe. Confina a O con il Cile, a N con la Bolivia e il Paraguay, a E con il Brasile e l’Uruguay; inoltre, si affaccia per 4200 km sull’Oceano Atlantico. I confini per lo più si appoggiano su elementi naturali: a N e a NE i fiumi Pilcomayo, Paraguay, Paraná e Iguaçu, a O le Ande, a E il fiume Uruguay e l’Atlantico. L’Argentina ha forma allungata: si estende da N a S per 3660 km, mentre è larga da 1400 km a N a 250 a S.

Caratteri fisici

Il territorio argentino si compone di regioni che hanno subito lenti movimenti di sommersione e processi di sedimentazione (Chaco, Pampa, Mesopotamia Argentina) o movimenti di emersione e processi di erosione (Patagonia). Si distinguono inoltre zone orogeniche formatesi in periodi precambrici (zona della Puna), nel Paleozoico antico (Sierre pampeane), nel Permiano (Precordigliere), nel Cretaceo (alcuni rilievi della Patagonia) e infine nel Terziario (sistema andino).

Il Chaco appartiene all’Argentina solo nella parte meridionale, a S del Pilcomayo (500.000 km2); è alto circa 300 m ai piedi delle Ande e un’ottantina di metri sul Paraguay; i fiumi che l’attraversano hanno corso lento e vagante fra numerosi acquitrini. Il suolo è povero d’acque superficiali e l’irregolarità delle piogge lo rende poco adatto all’agricoltura.

La Pampa è una vasta regione che si estende a S del Chaco, tra l’Atlantico e le Ande, fino al Río Colorado. La parte orientale è costituita da un bassopiano a debole pendenza, con numerose conche, spesso occupate da laghi e stagni; per le scarse piogge vi predomina una steppa di graminacee, cui l’uomo ha sostituito colture di cereali; verso S si alzano colline e basse montagne (1280 m). La Pampa occidentale (o Regione del monte) è caratterizzata da notevoli rilievi che si alternano alla pianura e accentuata aridità del clima; scarse sono sia la vegetazione spontanea sia le zone coltivate, e la regione si presenta quindi spopolata.

La Mesopotamia Argentina (la pianura tra i fiumi Paraná e Uruguay) è in parte ondulata, in parte (a N) piatta, bassa e paludosa, ricca di stagni. La provincia federata di Misiones, tra Brasile e Paraguay, ha una superficie collinosa, incisa da valli e coperta da foreste subtropicali.

A S del Colorado, tra le Ande e l’oceano, si estendono le mesetas della Patagonia orientale (800.000 km2), regione tabulare steppica, spopolata, che scende a ripiani dalle pendici delle Ande alla costa, incisa da grandi valli trasversali.

A S dello Stretto di Magellano è situata la Terra del Fuoco, che appartiene all’Argentina nella parte orientale (21.000 km2); a N presenta caratteri fisici analoghi alla Patagonia, mentre a S è percorsa da alte montagne e ha coste molto frastagliate.

L’estrema parte nordorientale del paese è costituita da una regione (Puna) molto elevata (3400-4000 m), arida, con ampie valli e conche chiuse, occupate da salares (depressioni coperte da croste saline), con scarsa vegetazione. È limitata a E da una successione di creste che raggiungono i 5500 m e a O da una serie di vulcani, alcuni dei quali superano i 6000 m. A S della Puna s’innalzano le Sierre Pampeane, tre sistemi disposti da N a S, dalle forme dolci e monotone.

Le Cordigliere separano l’Argentina dal Cile; la parte nord di esse (Cordillera Real) va dalla regione della Puna alle sorgenti del Neuquén; assai elevata (Aconcagua, 6960 m; Cerro Mercedario, 6770 m), ha passi rari e difficili e numerosi coni vulcanici. Cime notevoli si trovano anche a S dell’Aconcagua (Tupungato, 6550 m); solo la parte sud della Cordillera presenta caratteri alpini, poiché nella parte nord, per l’aridità del clima, il limite delle nevi persistenti è assai elevato (6550 m alla lat. di 28° S). A E della Cordillera Real s’innalzano le Precordigliere, anch’esse oltre 5000 metri. Le Ande della Patagonia cominciano a S delle sorgenti del Neuquén e sono formate da due serie di rilievi, delle quali l’orientale (la sola che interessi l’Argentina) frazionata da numerose valli trasversali; l’altezza è qui minore (Monte Tronador, 3554 m; Monte Fitz Roy, 3375 m) e va diminuendo verso S; le basse temperature dovute all’elevata latitudine e la forte umidità rendono le Ande della Patagonia particolarmente ricche di nevi e di ghiacciai.

L’estensione del territorio argentino nel senso dei meridiani comporta tipi climatici assai diversi. Il Chaco ha clima subtropicale, con estati calde e inverni miti, asciutti, assolati e con piovosità tanto più scarsa quanto più si procede verso O (da 900 a 500 mm annui) e distribuita in pochi mesi. Le Pampas hanno clima steppico, con temperature elevate e inverni miti, ma scarse piogge. La Mesopotamia Argentina, con una breve zona a O del Paraná, ha clima subtropicale senza stagione secca, con forti variazioni termiche e precipitazioni abbondanti. La Patagonia è desertica, con inverni aspri e piogge molto scarse (200-400 mm annui). Il clima delle regioni montuose (Puna e Cordigliere) varia con l’altitudine e con la latitudine: a N le piogge sono scarsissime (meno di 200 mm annui), a S aumentano a causa dei venti umidi occidentali. Venti caratteristici dell’Argentina sono il pampero, che soffia da SO, fresco, secco e violento; il norte, vento caldo proveniente da N; il sudeste, freddo e umido, in grado di respingere verso terra le acque del Río de la Plata, provocando così altissime maree e inondazioni nell’estuario.

Per quanto riguarda l’idrografia, metà dell’Argentina versa le sue acque nell’Atlantico, in massima parte, e nel Pacifico; l’altra metà è priva di deflusso al mare. Il più importante dei fiumi atlantici è il Paraná (3900 km). Grandiose cascate interrompono il suo corso e quello dei suoi tributari (principale il Paraguay, 2230 km), a loro volta ingrossati da altri ragguardevoli fiumi, come il Pilcomayo (1800 km) e il Bermejo (1150 km). Il sistema Paraná-Paraguay può essere risalito da grosse navi fino a 600 km a monte di Buenos Aires. Anche l’Uruguay (1650 km) è ricco di acque e ben navigabile; confluisce con il Paraná formando il grande estuario detto Río de la Plata. Gli altri fiumi del versante atlantico sono patagonici e nascono dalle Cordigliere (Río Colorado, 1300 km; Río Negro, 1250; Chubut, 750; Deseado, 600). Nelle zone aride o di terreno assai permeabile la rete idrografica è poco sviluppata e i fiumi si perdono nelle salinas, nelle lagunas, nei bañados ecc. Bacini lacustri in gran numero si trovano sia nella regione delle Pampas, sia nelle Mesetas della Patagonia (Colhue Huapi, 750 km2), sia nelle Ande della Patagonia (Lago Nahuel Huapi, 560 km2; Lago Buenos Aires, 2020; Lago San Martín, 1200; Lago Viedma, 1500; Lago Argentino, 1420). Quasi tutto il versante O delle Ande della Patagonia è tributario del Pacifico, con fiumi ricchi di acque e di grande capacità erosiva, che hanno dato spesso luogo a fenomeni di cattura a danno del corso superiore dei fiumi atlantici.

La biogeografia del paese presenta nel territorio della provincia di Misiones, nella parte N della Mesopotamia Argentina e sulle pendici orientali della regione montuosa una prevalenza della foresta tropicale, formata soprattutto da Araucaria brasiliensis, da Ilex paraguayensis e da due specie di Podocarpus, mentre le Ande della Patagonia (a S del parallelo di 38°) sono ammantate di foreste di tipo temperato, formate specialmente da faggio australe, lauracee e conifere. Nel Chaco le foreste si alternano a boscaglie xerofile e savane, dove prevalgono le graminacee. La Mesopotamia Argentina è coperta in gran parte da boschi di acacie e mimose, alternati a praterie; lungo i fiumi, i boschi hanno carattere più igrofilo. Nella Puna la vegetazione, che sale fin quasi a 5000 m, è scarsa e formata solo da arbusti e graminacee. Nella parte ovest della Pampa prevalgono formazioni di acacie e piante arbustive, mentre in quella orientale predomina la steppa di graminacee. I ripiani patagonici fino ai piedi delle Cordigliere sono coperti da una formazione mista di arbusti bassi e spinosi e di graminacee.

Dal punto di vista zoogeografico, la parte nordorientale del paese costituisce una zona a sé, con fauna somigliante a quella del Brasile: scimmie, tapiri, giaguari, tucani, boa e caimani. Nel resto del territorio si distinguono tre zone: quella delle Pampas, a S della precedente fino al Río Negro, della quale sono caratteristici la viscaccia, il nandù (o struzzo americano) e il kaimiki dal collare; la zona arida, che comprende la Patagonia e la Terra del Fuoco, con il guanaco e l’oca di Magellano; la zona andina, con la vigogna, il cincillà e il condor. La fauna argentina, nel suo insieme, è ricca specialmente di Roditori e di Sdentati. Vi sono anche vari Marsupiali Didelfidi. I grandi Carnivori sono rappresentati dal giaguaro e dal puma. Tra i Ruminanti, tipici i lama che, come nel Perù e nella Bolivia, sono solamente domestici. L’avifauna è assai ricca: essa comprende tutti i tipi caratteristici dei volatili americani, oltre a due specie particolari di Reiformi: il nandù e lo struzzo piccolo. Sulle coste dell’estremità meridionale dell’Argentina vivono alcune specie di pinguini, fra cui il pinguino reale. Relativamente scarsi sono i Rettili e gli Anfibi. Abbondante e interessante è invece la fauna ittica d’acqua dolce. Tra gli Invertebrati, gli Insetti sono i più largamente rappresentati. Come negli altri paesi americani, la colonizzazione ha introdotto in Argentina tutti gli animali domestici d’Europa, alcuni dei quali costituiscono la principale fonte di ricchezza del paese.

Popolazione

Le popolazioni originarie erano, all’epoca della colonizzazione, in una condizione culturale corrispondente al Neolitico europeo, salvo i Diaghiti, agricoltori sedentari del Nord-Ovest, portatori di una civiltà affine a quella dell’antico Perù. I Diaghiti, come i cacciatori delle Pampas e del Chaco meridionale che adottarono l’uso del cavallo (Puelche, Querandí, Mocoví, Abipón), sono oggi estinti, e così gli Araucani (discesi nel 18° sec. dalle Ande fino nella provincia di Buenos Aires), in conseguenza di durissime campagne militari nel corso del secondo Ottocento. Scarsissimi residui esistono delle società guaraní, tra il Paraná e l’Uruguay, e delle società patagoniche e fuegine dei territori australi: nelle pianure boscose del Chaco centrale e settentrionale sono più numerosi i resti delle società indigene (Mataco, Toba, Pilagá ecc.), che conservano alcune forme originarie della cultura del Chaco, con prevalenza economica della caccia e della pesca, le capanne provvisorie, le tende e i mantelli di pelle ecc.

In epoca precoloniale l’Argentina ebbe una popolazione scarsa, perché non in grado di sfruttare le potenzialità agricole del territorio. Neanche gli Europei, in un primo tempo, mostrarono particolare interesse per quest’area, di difficile penetrazione (fuorché lungo la direttrice del Paraná) e priva di ricchezze minerarie. Nonostante la creazione di alcune piazzeforti (Santiago del Estero, San Miguel de Tucumán, Córdoba, San Juan, San Luis, tuttora fra le maggiori città dell’interno) e la duplice fondazione di Buenos Aires già nel 16° sec., il popolamento dell’Argentina ebbe praticamente inizio solo nella seconda metà del 19° sec., quando la rivoluzione industriale creò in Europa sempre maggiori necessità di approvvigionamento alimentare dall’esterno. Accompagnata dalla progressiva estensione della rete ferroviaria, la colonizzazione del paese richiamava immigrati e gli abitanti, che all’inizio dell’Ottocento superavano appena le 300.000 unità e al primo censimento ufficiale (1869) erano lontani dai 2 milioni, raggiungevano gli 8 milioni nel 1914, per arrivare ai 16 milioni del 1947 e ai 40,1 del censimento 2010.

I flussi migratori più consistenti sono venuti dall’Italia, che nel periodo 1857-1929 ha inviato in Argentina quasi 3 milioni di persone: ma si sono formate anche notevoli comunità spagnole, francesi, tedesche, polacche, russe, arabe, mentre gruppi minori sono affluiti un po’ da tutti i paesi. L’andamento immigratorio non è stato costante, sia per le crisi interne, sia per le contingenze internazionali, comprese le misure restrittive adottate da alcuni degli Stati verso l’emigrazione: così, negli anni 1890-1903 i rimpatri superavano addirittura i nuovi arrivi, a causa del difficile momento attraversato dal settore primario, ma subito dopo (1904-13) si raggiungeva una media di 240.000 immigrati all’anno, salita a 300.000 nel decennio 1921-30. Nel secondo dopoguerra l’afflusso dall’estero è nettamente calato. Ne è derivato un ritmo di incremento demografico (1% medio annuo nel periodo 1998-2003) tra i più bassi di tutti i paesi americani, con un tasso di natalità del 17,5‰ e un tasso di mortalità del 7,6‰; la dinamica naturale è ormai responsabile pressoché per intero dell’incremento di popolazione e l’incidenza dei movimenti migratori è quasi nulla.

La speranza media di vita è poco inferiore a quella dei paesi più avanzati, avendo superato i 75 anni (72 per gli uomini e 79 per le donne). Il fatto che la colonizzazione del paese abbia seguito l’espansione a ventaglio delle vie di comunicazione, a partire dal ‘fulcro’ del Río de la Plata, spiega l’assetto distributivo della popolazione argentina che, rispetto a una densità media di 14,4 ab./km2, risulta fortemente concentrata nel retroterra di Buenos Aires (dove sono enormemente cresciute Rosario, Santa Fe e Córdoba) e intorno ad alcuni nuclei urbani delle regioni nord-occidentali. La popolazione urbana è molto numerosa (oltre il 90% nel 2003). Spicca nella struttura urbana il gigantismo della capitale federale, che accoglie nella sua vastissima agglomerazione urbana 12 milioni di ab. (nel 2007), quasi 1/3 della popolazione dell’intero paese; ma è in atto un lento riequilibrio, anche in conseguenza di un processo di deconcentrazione demografica auspicato e in parte incentivato dalle autorità municipali bonaerensi; per le stesse ragioni si progettò perfino il trasferimento (non realizzato) della capitale federale. Evidente è comunque la dissimmetria della rete urbana nel suo complesso, molto debole nelle aree settentrionali e meridionali meno abitate e in vaste parti della Pampa; le distese patagoniche sono pressoché totalmente prive di popolazione (1 ab./km2), benché dotate di ingenti risorse, per lo sfruttamento delle quali sono stati costruiti centri artificiali, dai tipici caratteri pionieristici. È dominante la religione cattolica.

Condizioni economiche

L’economia argentina è segnata dalla discrepanza fra le notevoli disponibilità di risorse e l’inadeguatezza dei meccanismi tecnico-finanziari, che risale alle forzature demagogiche imposte negli anni 1950 dal peronismo alla crescita strutturale del paese. Dotata di un’industria notevole e diversificata, l’Argentina ha spesso scontato il divario tra i prezzi dei prodotti agro-alimentari, di cui è esportatrice, e quelli delle materie prime e dei beni di investimento, che le necessitano proprio per sostenere l’industria. Inoltre, la domanda interna è limitata ed è stata compressa dalle recenti misure deflazionistiche: si sono accentuate, così, le tensioni tra l’oligarchia economica e i ceti medio-inferiori, che hanno visto ridursi il potere d’acquisto degli stipendi e dei salari, una volta venuto meno il ‘patto sociale’ varato durante il secondo periodo peronista (1973-76), che prevedeva il blocco sia dei prezzi sia delle retribuzioni.

La politica economica liberista del regime militare (1977-83) favorì gli investimenti (anche esteri), sospese la nazionalizzazione delle aziende maggiori e deregolamentò l’esportazione di cereali e carne: i risultati, duramente scontati dalle classi più deboli, furono inizialmente positivi, avendo ridotto il disavanzo della bilancia commerciale e il tasso di inflazione, che alla vigilia del colpo di Stato era pari all’800% annuo. Il successivo governo democratico ereditò però una situazione economica disastrata, caratterizzata da una virulenta ripresa dell’inflazione (700% nel 1984), forte disavanzo pubblico, impressionante indebitamento estero e diffusa disoccupazione. La politica di risanamento, intrapresa sotto la pressione degli organismi finanziari internazionali, mirò all’aggiustamento monetario, penalizzando il già depresso tenore di vita, senza peraltro ottenere gli sperati investimenti e generando nuove tensioni sociali.

Nel 1992 la valuta nazionale ( austral) fu sostituita dal peso, per il quale si stabilì un cambio fisso con il dollaro statunitense, mentre veniva limitata la capacità di emissione della banca centrale, insieme svincolandola dalle direttive di governo; furono ridotte le tariffe doganali, privatizzate le imprese pubbliche e liberalizzate le operazioni finanziarie. La crescita produttiva segnò qualche progresso, ma le condizioni sociali non migliorarono. La speculazione monetaria che produsse la crisi finanziaria messicana (1995) coinvolse anche l’Argentina, provocando un’emorragia di capitali verso l’estero; effetti analoghi ebbero le speculazioni sul rublo russo e sul real brasiliano (1998). La vulnerabilità ai fattori esterni portò, nel 2001, ad abbandonare il cambio fisso con il dollaro con conseguente svalutazione della moneta; tra 2001 e 2002 l’economia del paese precipitò in una crisi drammatica. La politica di stabilità monetaria frenò l’iperinflazione, ma, ostacolando la crescita produttiva e acuendo il disagio sociale (il 40% delle imprese della regione bonaerense cessò l’attività), portò al tracollo di tutta l’economia, fino all’insolvenza dello Stato. Si rese così necessaria una ristrutturazione del debito estero che, negoziata con i grandi creditori, nel 2005 portò a una forte riduzione del debito stesso, con la conseguenza di pesanti ricadute sui mercati obbligazionari internazionali, ma all’interno generò una ripresa produttiva molto vivace, benché non ancora sufficiente a risollevare le condizioni medie della popolazione, gravemente deteriorate da quando la privatizzazione e lo smantellamento delle provvidenze sociali hanno fatto regredire seriamente il reddito medio. La ricontrattazione del debito e gli effetti ormai sensibili dell’integrazione economica in ambito MERCOSUR sembrano premesse rilevanti per la stabilizzazione.

Solo il 10% della superficie territoriale è sfruttato dall’agricoltura, che forma, con l’allevamento, l’attività economica fondamentale. Poco meno di 1.500.000 ha sono irrigati (specie nelle province di Mendoza, San Juan e Río Negro). Prevale la grande proprietà. I terreni destinati all’agricoltura e all’allevamento sono divisi in estancias; aziende di media estensione (circa 500 ha), con zone frutticole e vinicole, si chiamano chacras e quelli minori, con colture variate e dove si allevano animali da cortile, granjas; con il nome di quintas si indicano gli orti e i piccoli frutteti. I cereali prevalgono nettamente per superficie coltivata (circa il 35%): in primo luogo grano (7 milioni di ha e 16 milioni di t nel 2005), coltivato specialmente nelle province di Buenos Aires e di Córdoba; poi il mais (2 milioni di ha e 19 milioni di t), uno dei prodotti basilari dell’economia argentina; di recente enorme diffusione la soia (15 milioni di ha, 38 milioni di t). Importanti sono alcune colture industriali: la canna da zucchero, diffusa soprattutto nella provincia di Tucumán, che possiede i 3/4 degli zuccherifici argentini; il cotone, coltivato in prevalenza nel Chaco. La vite, nelle province federate di Mendoza, San Juan, La Rioja e Catamarca, dà ottime uve da tavola e abbondante produzione di vino (16 milioni di hl). L’Argentina è un considerevole esportatore di prodotti agricoli (quasi il 30% del valore delle esportazioni). Numerose le essenze arboree delle foreste argentine (12,7% della superficie); importante è soprattutto il quebracho, utilizzato per l’estrazione del tannino e per costruzione.

L’allevamento ovino domina nella Patagonia; quello bovino nella provincia di Buenos Aires. Il patrimonio zootecnico (2004) comprende 51 milioni di capi bovini, 12 di ovini, 4 di equini, 3 di suini.

La ricchezza maggiore del sottosuolo è data dal petrolio (34,5 milioni di t nel 2004), estratto dai pozzi di Comodoro Rivadavia (Chubut), di Cerro Redondo (Santa Cruz), di Plaza Huincul (Neuquén) e di località delle province di Salta e di Mendoza. La raffinazione si concentra lungo il Río de la Plata, oltre che nelle località di estrazione. Discreta è la produzione di gas naturale (46 miliardi di m3), inoltrato ai centri di consumo tramite i gasdotti. Sono estratti in quantità non rilevanti argento, oro e zinco. Le industrie, tranne quelle agro-alimentari, sono in fase di assestamento: bene attrezzate, ma scarsamente competitive con l’estero per costi di produzione, esse hanno anche risentito della carenza di capitali interni, che ha lasciato spazio alle società multinazionali. Ulteriori fattori negativi sono rappresentati dalla dipendenza esterna per le tecnologie industriali, oltre che per alcune materie prime, dai forti costi sostenuti per l’estrazione degli idrocarburi e dalla concentrazione del settore manifatturiero nelle regioni costiere e in poche aree ‘forti’ interne; al contrario, un elemento positivo è costituito dall’autosufficienza energetica. I rami più sviluppati sono quelli siderurgico e metallurgico, meccanico, chimico e tessile, con centri principali a Buenos Aires, Córdoba e Rosario. Il notevole patrimonio idroelettrico, sfruttato ora solo parzialmente, è avviato a costituire un elemento di rafforzamento della struttura economica. La produzione di energia (28 milioni di kW installati e 83,3 miliardi di kWh prodotti nel 2003) deriva per circa metà dalle centrali termiche e da alcune nucleari che utilizzano uranio locale. L’apporto dei grandi impianti idroelettrici sui fiumi Paraná e Uruguay, con altri in corso di realizzazione, è destinato ad aumentare.

La quasi totalità delle esportazioni argentine è rappresentata dai prodotti dell’agricoltura (grano e farina di grano, mais, seme di lino) e dell’allevamento (carni, lane e pelli); le importazioni riguardano prodotti manufatti (specie siderurgici e meccanici). Le relazioni commerciali più intense si svolgono con gli Stati Uniti e con paesi latinoamericani (Brasile, Cile) ed europei (Germania, Spagna, Italia, Paesi Bassi).

Per quanto riguarda le comunicazioni, la struttura ferroviaria (costituita da linee di penetrazione scarsamente connesse tra loro e convergenti su Buenos Aires) e quella portuale, funzionale all’esportazione di prodotti agro-alimentari, sono antiche e robuste. I porti di maggior traffico sono Buenos Aires e La Plata sul Río de la Plata (cereali); Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia (petrolio); Rosario, Santa Fe, Quequén. Nell’insieme l’Argentina dispone di 35.750 km di ferrovie e di 230.000 km di strade (oltre ai 4835 km della Carretera Panamericana).

Storia

Dalla colonizzazione agli accordi col Cile

La penetrazione europea in Argentina iniziò nel 1516, anno in cui Juan Díaz de Solís toccò l’estuario del Río de la Plata. I territori del Río de la Plata, occupati definitivamente dagli Spagnoli nel 1536, quando fu fondata Buenos Aires, furono retti fino al 1591 con il sistema degli adelantados, poi con quello del governatorato. Solo nel 1602 la colonia ottenne dalla Spagna il primo permesso di esportazione, che ne favorì lo sviluppo. Nel 1776 fu elevata a vicereame del Río de la Plata, poi suddiviso in 8 intendenze, a capo di ognuna delle quali era un governatore intendente.

Le prime aspirazioni all’indipendenza maturarono in età napoleonica: nel 1806-07 furono le forze locali, con S. de Liniers, a combattere vittoriosamente gli Inglesi e nel maggio 1810 i patrioti sostituirono al viceré B. Cisneros una ‘Giunta governativa provvisoria del Río della Plata’. Avvenne così il distacco definitivo dalla Spagna, ma emersero subito forti contrasti interni, dovuti da una parte alle divergenze fra il conservatore C. Saavedra e il democratico M. Moreno, e dall’altra alla tendenza verso il caudillismo, fenomeno diffuso in tutta l’America Latina per cui la direzione politica di un paese veniva affidata al capo militare che si era impadronito del potere con un colpo di Stato. Proclamata ufficialmente l’indipendenza al congresso di Tucumán (9 luglio 1816), dotata l’11 maggio 1819 di una Costituzione repubblicana e moderatamente liberale, l’Argentina conobbe un periodo di grave anarchia (1819-21), dalla quale uscì grazie a B. Rivadavia, ma con la triste eredità di un’aspra lotta tra federalisti e unitari, che continuò anche dopo la feroce dittatura di J.M. de Rosas, sfociata nel distacco di Buenos Aires e chiusa solo nel 1862, con l’avvento del presidente B. Mitre, che seppe inserirsi con successo nella lotta tra J.J. de Urquiza e M. Derqui. Poco dopo, con la lunga guerra contro il Paraguay (1865-70) si chiudeva la fase dei conflitti internazionali cui l’Argentina aveva partecipato: l’annosa questione di confine con il Cile fu regolata pacificamente mediante gli accordi del 1881 e 1896.

La tensione con gli USA e la politica di Perón

La politica interna si accentrò sui contrasti tra il partito radicale, che governò dal 1916 al 1930 ed ebbe il suo massimo esponente in H. Irigoyen, e quello conservatore (poi detto democratico nazionale). Deposto Irigoyen da un colpo di Stato, il potere passò al gruppo della concordancia (coalizione di conservatori, radicali, dissidenti e socialisti indipendenti) con i presidenti A. Justo (1932-38) e R. Ortiz (1938-42). Scoppiata la Seconda guerra mondiale, l’Argentina accentuò la politica di autonomia dagli USA e, pur accettando la ‘solidarietà continentale’ (conferenze di Lima, 1938, e di Rio de Janeiro, 1941), si sforzò di rimanere neutrale verso le potenze del Tripartito, soprattutto sotto la vicepresidenza di R. Castillo (luglio 1940). La tensione con gli USA, e con altri Stati americani, si acuì dopo i colpi di Stato militari del 4 e 7 giugno 1943, attuati da P. Ramírez, favorevole all’Asse, e si alleviò soltanto quando E.J. Farrell dichiarò guerra alla Germania e al Giappone (27 marzo 1945) e aderì all’Atto di Chapultepec (1945), ottenendo l’ammissione alla conferenza di San Francisco (firma del Patto delle Nazioni Unite, 8 settembre 1945). Era iniziata intanto l’ascesa politica del colonnello J.D. Perón, il quale nel 1946 ottenne la vittoria alle elezioni presidenziali, sull’onda della reazione nazionalista contro le ‘pressioni nordamericane’, e riuscì a rafforzare gradualmente il proprio potere, favorito anche dalla popolarità della moglie Eva Duarte, detta Evita. L’11 marzo 1949 l’Assemblea costituente votava una nuova Costituzione ispirata a ideali nazionalistici e al proposito di rinsaldare l’autorità presidenziale (rivendicazione delle isole Falkland, autarchia economica e riforme sociali, limitazione della libertà di discussione e di stampa) e l’11 novembre 1951 Perón fu rieletto presidente. Mentre la moneta subiva una forte svalutazione, a seguito delle ingenti spese militari, crebbe l’opposizione tra i ceti conservatori e cattolici. Nel giugno 1955 si ebbe un primo tentativo di rivolta dell’aviazione navale, respinto con forza dai peronisti; tre mesi dopo, una nuova sollevazione della marina, appoggiata da reparti dell’esercito e dell’aviazione, ebbe successo: Perón fuggì nel Paraguay e la presidenza fu assunta dal generale E. Lonardi, estromesso pochi mesi dopo dal generale P.E. Aramburu. Il governo provvisorio cercò subito di ripristinare la normalità democratica, ma le masse degli operai, che avevano visto il loro tenore di vita aumentare, si dimostrarono fedeli al dittatore deposto. Le elezioni del marzo 1958 diedero la vittoria ai cosiddetti intransigenti di A. Frondizi, il quale si rivelò abile nello sfruttare i contrasti all’interno delle forze armate, divise fra golpisti e legalisti, ma si attirò le critiche dei peronisti e delle sinistre per aver reintegrato i privilegi tolti alla Chiesa da Perón.

La crisi economica e le dittature militari

Nonostante gli sforzi compiuti per risanare l’economia nazionale, alla fine del 1961 la crisi economica appariva sempre acuta. Quando poi, nelle elezioni regionali del 1962, il partito peronista Frente Justicialista, riammesso nella legalità, ottenne una sorprendente vittoria, Frondizi venne deposto dai militari, capeggiati dal generale J.C. Onganía. Il governo del paese passò quindi nelle mani del presidente del senato J.M. Guido, e dal 1963 in quelle di A. Illía, vincitore delle elezioni di luglio con la Unión cívica radical del pueblo. Ma il peggioramento della situazione economica e il tentativo di Illía di conciliazione verso i peronisti portarono a un nuovo colpo di Stato militare (1966) e al regime dittatoriale del generale Onganía. L’opposizione si intensificò; si costituirono gruppi armati dediti alla guerriglia urbana; forti tensioni presenti nel movimento peronista portarono inoltre alla scissione della potente Confederación general del trabajo (CGT), tra un’ala ortodossa e una più orientata a sinistra. Nel 1970 un nuovo golpe militare rovesciò Onganía cui subentrò il generale R.M. Levingston, seguito, il 25 marzo 1971, dal generale A. Lanusse. Questi cercò di avviare un’opera di pacificazione nazionale e annunciò elezioni generali per il 10 marzo 1973. Ma tale data segnò il clamoroso successo di H. Cámpora, un fedelissimo luogotenente di Perón che presto si dimise per lasciare il posto a quest’ultimo. Tornato in Argentina dal lungo esilio spagnolo, Perón fu quindi confermato alla presidenza da una trionfale consultazione popolare. Alla vicepresidenza fu designata la giovane moglie di Perón, M.E. Martínez, detta Isabelita, incaricata di garantire la continuità in caso di impedimento dell’ormai anziano presidente. Questo singolare evento, definito ‘colpo di Stato consensuale’, ebbe l’approvazione dei militari e dell’opposizione politica. Quando Perón morì, il 1° luglio 1974, gli succedette, come previsto, la moglie, che confermò nel ruolo di segretario alla presidenza il ministro del Benessere sociale J.L. Rega, appartenente all’ala conservatrice del partito e inviso ai giovani peronisti. Riprese l’attività di guerriglia antigovernativa, mentre le squadre di estrema destra denominate Alianza anticomunista argentina (AAA) creavano un diffuso clima di terrore. Decretato lo stato d’assedio già nel 1974, l’anno dopo Rega, accusato di ispirare l’azione delle AAA, fu costretto a dimettersi. Intanto la situazione economica registrava un’impennata dell’inflazione e l’inasprirsi del conflitto fra CGT e governo.

Di fronte all’aggravarsi dell’instabilità sociale veniva formato un nuovo governo e affidato il ministero degli Interni ai militari, mentre il generale J.R. Videla approfittava della crisi totale delle istituzioni per attuare, nel 1976, un colpo di Stato. Significativa fu la presentazione di un piano economico caratterizzato dal rovesciamento delle posizioni dei peronisti, cioè favorevole agli investimenti del capitale estero e al blocco dell’inflazione, in un quadro generale di ritorno a un’economia basata sui grandi allevamenti e sulla grande proprietà terriera. I militari avviarono inoltre un duro regime repressivo contro ogni opposizione politica, raggiungendo le punte più estreme attraverso il fenomeno della ‘sparizione’ degli oppositori politici (decine di migliaia di desaparecidos) con conseguenze negative anche sugli investimenti statunitensi. L’insuccesso della politica economica di Videla portò a sostituirlo con il generale R.E. Viola (1981), cui subentrò dopo poco il generale L. Galtieri. Di fronte all’aggravarsi della situazione economica e al crescere della protesta contro il regime, nella primavera del 1982 Galtieri tentò il diversivo della mobilitazione nazionalista e decise l’invasione delle isole Falkland. La sconfitta delle truppe argentine accelerò la decomposizione del regime; Galtieri fu costretto alle dimissioni e il suo sostituto, R. Bignone, fu spinto dalla pressione popolare ad annunciare il ritorno alla democrazia.

La ripresa economica e il ritorno alla democrazia

Le elezioni del 1983 videro la vittoria del candidato radicale R. Alfonsín, il quale aveva condotto una campagna incentrata sulla necessità di perseguire i militari responsabili delle varie dittature. Così, nel 1985 si aprivano i processi contro 8 componenti delle giunte al potere dal 1976 al 1983, ma le rivolte delle Forze armate (1987) imposero un indirizzo più conciliatorio al governo che, nel maggio 1987, con la ley de obediencia debida, scagionò di fatto i quadri intermedi dell’esercito. La politica di austerità (Plan Austral del 1985), decisa dal governo per far fronte alle difficoltà economiche e avversata duramente dalla CGT, suscitò una nuova ondata di proteste, provocando un crollo dei consensi per i radicali e la vittoria del candidato peronista C. Menem, leader del Partido justicialista (PJ), nelle elezioni presidenziali del 1989. Menem proseguì la politica di austerità, avviò un piano di privatizzazioni, impose ulteriori misure conciliatorie nei confronti delle forze armate, permettendo la scarcerazione di numerosi alti ufficiali, fra cui Videla e Viola. La politica economica, di impronta liberista, permise la rinnovata concessione di prestiti internazionali (bloccati nel 1989 dal Fondo monetario internazionale) e favorì l’afflusso massiccio di capitali stranieri in un paese ormai completamente aperto all’economia di mercato. Grazie al sostegno degli USA, l’Argentina guadagnava inoltre un proprio ruolo nel ‘nuovo ordine mondiale’ emerso con la fine del bipolarismo e nel marzo 1991 sottoscriveva con Brasile, Uruguay e Paraguay il trattato di Asunción per la creazione del MERCOSUR. I successi di Menem in campo finanziario lo spinsero verso una riforma costituzionale per rimuovere le disposizioni che vietavano la rielezione del presidente. Eletta un’Assemblea costituente e approvato il nuovo testo fondamentale (1994), Menem fu confermato con il 49,9% dei voti (1995).

La svolta si verificò con le elezioni presidenziali del 24 ottobre 1999, vinte dal leader moderato del Partito radicale F. de la Rúa che si presentò su un programma incentrato sulla lotta alla corruzione e alla disoccupazione, sul contenimento dei profitti dei grandi monopoli privati, sul rilancio dell’economia. Nuove misure, varate nel 2001 per evitare l’insolvenza nel pagamento del debito estero, che prevedevano tra l’altro il taglio delle pensioni e degli stipendi del pubblico impiego e il blocco dei depositi bancari, provocarono una vera e propria rivolta sociale, le dimissioni di de la Rúa e una gravissima crisi politica. Dopo una fase di incertezza, nel gennaio 2002 la presidenza della Repubblica fu assunta dal peronista E. Duhalde. Tra i primi provvedimenti del nuovo presidente vi furono la fine della equivalenza peso-dollaro stabilita dalla legge sulla convertibilità del 1991, la svalutazione del 30% della moneta nel cambio controllato fissato dallo Stato per le importazioni dei beni essenziali e l’aumento del tetto massimo di prelievo dai conti bancari. Nel luglio 2002 Duhalde annunciò nuove elezioni presidenziali per la primavera del 2003, nel tentativo di stemperare il clima drammatico di protesta sociale. Vasti settori del ceto medio versavano in condizioni di povertà assoluta. Nel novembre 2002 le credenziali economiche del paese subirono un ulteriore colpo a seguito di un mancato pagamento del debito alla Banca Mondiale, che di conseguenza annunciò la sospensione di ogni ulteriore prestito. Dopo roventi polemiche e il ritiro dell’ex presidente Menem, nel maggio 2003 diventava presidente Néstor Kirchner, peronista dell’ala sinistra del movimento. Il neoeletto si impegnò subito in nuovi negoziati con il FMI, che nel settembre dello stesso anno condussero a un importante accordo per la dilazione nel rimborso dei prestiti a tassi agevolati. Iniziava una fase di ripresa economica, che avrebbe caratterizzato gli anni seguenti, con una crescita del PIL tra 2003 e 2005 rispettivamente dell’8,8, del 9 e del 9,1%. Forte dei risultati ottenuti, all’inizio del 2006 Kirchner poteva annunciare di aver saldato il debito col FMI (9,5 miliardi di dollari), che tuttavia rappresentava solo una parte minima del debito estero complessivo del paese (circa 150 miliardi di dollari). Sul fronte interno, Kirchner sostenne i ceti più colpiti dalla crisi e una politica di trasparenza rispetto al periodo della dittatura militare (nel giugno 2005 la Corte Suprema fece decadere l’amnistia per gli ufficiali accusati di crimini e uccisioni). Alle presidenziali dell’ottobre 2007 come candidata del partito peronista si è presentata la moglie di Néstor, C. Fernández de Kirchner, eletta al primo turno e riconfermata alle consultazioni tenutesi nell'ottobre 2011 con il 54% delle preferenze, al cui governo - sebbene nei limiti di una certa insofferenza ai pluralismi e alla libertà delle opposizioni - va ascritto il merito di aver saputo garantire una certa ripresa economica e di avere riaperto i processi a carico di militari e di figure istituzionali influenti. Alle consultazioni presidenziali dell'ottobre 2015 si sono confrontati D. Scioli, candidato appoggiato da Kirchner che ha riportato il 36,5% dei consensi, il conservatore M. Macri, leader di Cambiemos, che ha ottenuto il 34,6% dei consensi, e il peronista dissidente S. Massa (21,25%); al ballottaggio - il primo nella storia dell'Argentina - Macri ha ottenuto una netta vittoria (51,44% contro il 48,5% andato a Scioli), segnando di fatto una svolta decisiva nel Paese dopo dodici anni di peronismo kirchnerista. La politica liberista del presidente, che dopo una contrazione dell’economia ha prodotto nel corso del 2017 una ripresa e un incremento del PIL dell’1,6%, è stata premiata con la netta vittoria alle elezioni legislative di metà mandato tenutesi nel mese di ottobre, alle quali il partito Cambiemos ha ricevuto il 42% circa delle preferenze, mentre Unidad Ciudadana di Kirchner si è attestata al 37% dei suffragi. Netta svolta politica si è verificata nell'ottobre 2019 a seguito delle elezioni presidenziali che hanno assegnato la vittoria al candidato kirchnerista di centrosinistra A. Fernández, impostosi al primo turno su Macri con il 48% circa dei consensi contro il 41% andato al presidente uscente, cui è subentrato nella carica. Alle politiche svoltesi nel novembre 2021, per la prima volta dal 1983 l'alleanza filogovernativa Frente de todos (Fdt) di Fernández ha perso la maggioranza in Senato, aggiudicandosi il 33,8% dei consensi contro il 42,1% ottenuto dall'opposizione di centrodestra Juntos por el cambio, mentre alla Camera si è confermato primo partito (118 seggi, contro 116 dell'opposizione). Nell'ottobre 2023 S. Massa della coalizione peronista di centrosinistra si è imposto alle presidenziali, ricevendo il 36,6% dei consensi, sul candidato di estrema destra J.Milei (29,9%), con il quale si confronterà al ballottaggio fissato al mese successivo.

Nel giugno 2022 il Paese ha presentato formale domanda di adesione al gruppo BRICS, nel quale è stata ammessa, insieme ad Arabia Saudita, Egitto, Emirati Arabi, Etiopia e Iran, a seguito del summit svoltosi nell'agosto 2023 a Johannesburg, divenendone membro effettivo dal 1° gennaio 2024.

Lingua

La lingua parlata in Argentina è fondamentalmente il castigliano, che si differenzia da quello europeo per alcune caratteristiche, dovute:

a) alla reciprocità di penetrazione tra parlata dei conquistatori e lingue indigene, quechua, guaraní, araucano, le quali ultime, se modificarono scarsamente la fonetica, la morfologia e la sintassi, accrebbero in maniera sensibile il vocabolario della prima;

b) all’irrigidimento della lingua d’occupazione che, per motivi politici e difetti di comunicazione, non poté assimilare se non in misura minima le innovazioni sorte in Spagna durante il periodo del secolo d’oro, del quale non giunsero, nelle terre spagnole d’oltreoceano, di scarsa attività intellettuale, le conquiste linguistiche riflesse nella letteratura;

c) alle lotte per l’indipendenza politica scoppiate agli albori del 19° sec., che portarono ad affermare anche il principio dell’indipendenza linguistica;

d) alle correnti immigratorie, particolarmente italiane, che, pur senza trasformare radicalmente il linguaggio popolare, influirono specie dal punto di vista lessicale e sintattico su certi aspetti di esso.

Notevole, infine, l’influenza che sulle classi colte argentine ha esercitato la lingua francese. Tra i caratteri distintivi dello spagnolo d’Argentina si può citare la pronuncia ‹ǰ› o ‹ǧ› di ll e y (in castigliano rispettivamente l’ e i̯), l’uso di vos con il verbo al singolare e di alcuni italianismi, per es. chau (ital. ciao).

Letteratura

In Argentina, come del resto in tutta l’America Latina, le prime produzioni letterarie sono cronache della conquista e della colonizzazione della regione. Durante tutta l’epoca barocca la letteratura argentina vive una vita riflessa e non presenta nomi di grande rilievo (il primo poeta è L. de Tejeda, 1604-1680). Le correnti neoclassiche filtrate attraverso l’esperienza già tardiva degli Spagnoli danno i loro frutti solo alla fine del 18° sec. (M.J. de Lavardén, vissuto nella seconda metà del secolo, è il poeta più felice della sua generazione). Agli inizi del 19° sec. la letteratura è ancora riflesso di un razionalismo settecentesco ed è in gran parte asservita agli ideali rivoluzionari (V. López y Planes, E. de Luca, M. Moreno); di qualche interesse artistico la produzione di J. Cruz Varela. Dal 1830 circa l’influsso diretto del romanticismo francese contribuisce a creare la rottura dalla soggezione culturale alla Spagna (E. Echeverría in modo particolare è orientato dalle esperienze europee verso una letteratura autoctona). L’Asociación de Mayo (fondata nel 1838) contribuisce alla formazione di un nucleo di giovani che, assimilate le nuove ideologie, influiranno notevolmente nella vita politica e culturale del paese (F.D. Sarmiento, J.B. Alberdi, B. Mitre, J.M. Gutiérrez). Nel gruppo ‘dei proscritti’, nemici di J.M. de Rosas, emergono due figure di poeti romantici: H. Ascasubi e J. Mármol. Verso il 1880 la molla degli interessi politici si allenta e si osserva da un lato una pausa di riflessione critica e dall’altro l’evoluzione della poesia gauchesca a forma d’arte (Martín Fierro di J. Hernández). Compaiono nello stesso tempo le prime ripercussioni del naturalismo francese (per es., i romanzi di E. Cambaceres).

Agli inizi del 20° sec., il ‘modernismo’ di R. Darío dà i suoi frutti (l’eco più perspicua in L. Lugones per la poesia ed E. Larreta per la prosa). Nella pausa di distensione che segue alla Prima guerra mondiale l’Argentina e Buenos Aires in particolare sono terreno fertile per le correnti di avanguardia (J.L. Borges, R. Molinari, C. Mastronardi), mentre alcuni scrittori (come R. Güiraldes) riprendono il filone tradizionalista, sia pure con sovrastrutture attinte al mondo della cultura europea. A questo periodo risalgono i primi libri di versi di Borges, da Fervor de Buenos Aires (1923) a Cuaderno San Martín (1929), nei quali già si preannuncia la poesia più matura dell’Obra poética (1966). Altri poeti di rilievo sono E. Banchs, F.L. Bernárdez, L. Marechal e A. Storni. Più articolato è il campo della produzione narrativa, nel quale spiccano le figure di E. Mallea, di E. Sábato e ancora di Borges, che deve la sua fama internazionale soprattutto all’opera in prosa (i labirintici e lucidi racconti, o Ficciones, 1944). A questi prosatori, oltre che a modelli europei e statunitensi, si riallacciano gli scrittori della generazione successiva. A Borges, in particolare, si ricollega la scrittura immaginifica di J. Cortazár e A. Bioy Casares, mentre abili manipolatori di miti cinematografici sono M. Puig e O. Soriano.

Dagli anni 1970 la narrativa si concentra sui temi politici ed è percorsa da una vena a forte impostazione realista e militante, aperta anche alle forme dell’inchiesta giornalistica, della cronaca di denuncia, del diario (M. Traba, M. Lynch, L. Valenzuela, D. Moyano). D’altro canto, sulle orme di una tradizione consolidata, continua a coltivarsi la fusione di storia e finzione, di elementi realistici e fantastici, largamente testimoniata, per es., dalle opere di A. Posse, di P. Orgambide e soprattutto di O. Soriano. La contaminazione non tocca solo i generi letterari, ma si estende al linguaggio: i codici linguistici del cinema, della radio, del tango, dei fumetti, ma anche quello più raffinato della psicanalisi, pervadono le pagine di non pochi scrittori, in particolare di M. Puig. Sulla linea della sperimentazione linguistica si muove, sin dagli anni 1960, un folto gruppo di autori che indagano le problematiche della scrittura e i limiti delle tecniche narrative e del linguaggio (M. Denevi, A. Rivera, H. Bianciotti).

Nel campo della poesia, l’opera di E. Molina e O. Orozco, nata dall’incontro tra surrealismo, correnti d’avanguardia e tradizione americana, si è evoluta lungo linee più personali negli anni 1980. Un’analoga evoluzione verso una lirica più intimistica segna anche la produzione di poeti inizialmente dediti a una poesia socialmente impegnata, stilisticamen;te rigorosa, seppure non estranea a toni colloquiali (C. Fernández Moreno, F. Urondo, J. Gelman, H. Salas, A. Liberman). Da ricordare inoltre A. Girri e R. Juarroz: il primo, in versi di grande libertà espressiva, analizza la disperata inconciliabilità di materia e spirito, l’altro sottopone la parola poetica a un lavoro di ricerca che si distingue per coerenza e unitarietà. Tra le voci femminili, un posto di rilievo occupa S. Ocampo, a cui vanno affiancate A. Pizarnik, E. Azcona Cromwell, L. Futoransky, D. Bellesi, E. Cerro. Dalla fine degli anni 1980, tra le nuove tendenze dominano la riflessione metapoetica e l’attenzione al linguaggio, sia nella direzione dell’assemblaggio di codici variegati (dal videoclip, al cinema, alla musica), come accade nei versi di D. Freidenberg, J. R. Aulicino, M. Prieto e D. García Helder, sia nella tendenza a un uso onnipotente della parola poetica, liberata dal suo significato referenziale. Massimo esponente di quest’ultima tendenza è stato N. Perlongher.

Nel teatro del secondo dopoguerra, autori come C. Gorostiza, A. Betti, A. Cuzzani, fautori del rinnovamento scenico e del superamento del neorealismo, insieme a G. Gámbaro ed E. Pavlovsky, invece sulla linea del teatro dell’assurdo, dominano a lungo la scena, dando vita a un teatro che coniuga le tendenze d’avanguardia con le problematiche sociopolitiche. A partire dal 1976, il regime militare censura molti testi e proibisce ogni riferimento politico esplicito. Il ritorno alla democrazia, se da un lato priva il teatro del ruolo di coscienza critica e di resistenza assunto durante la dittatura, dall’altro rappresenta una fase di rinnovamento, con l’affermazione di nomi come J.C. Badillo, C. Vittoriello, E. Fierro.

Arte e architettura

Del periodo coloniale rimangono poche testimonianze pittoriche e scultoree, opere generalmente create da artisti spagnoli, portoghesi o italiani. Pittori locali di un certo rilievo, al servizio dei gesuiti, furono L. Berger, autore della Vergine dei miracoli (1636) della chiesa della Compagnia a Santa Fe, e J.B. Daniel che decorò (1645-71) la chiesa della Compagnia di Córdoba. Nel 18° sec. a Buenos Aires tra gli artisti spagnoli notevole fu J. de Salas e tra gli italiani ebbe grande fama A.M. Camponeschi. Nel campo della scultura, retabli (Buenos Aires, chiese di S. Ignacio e de La Merced) e pulpiti (cattedrale di Jujuy, 1680-1720) furono ricco complemento dell’architettura. Nel 19° sec. P. Paz Pueyrredón (1823-71) è la prima figura d’interesse nazionale con i suoi quadri di figure e paesaggi. Dopo di lui sono notevoli di menzione E. de la Cárcova (1867-1927), autore di quadri d’ispirazione sociale; E. Sívori (1847-1918); M.A. Malharro (1868-1911), seguace dell’Impressionismo. Nel 1896 fu fondato il Museo nazionale di Buenos Aires e in seguito sorsero diverse scuole di belle arti, musei provinciali, movimenti che parteciparono delle più significative ricerche del 20° sec.: figure centrali dell’avanguardia argentina furono il pittore E. Pettoruti e lo scultore R. Yrurtia; dal 1945, l’Asociación de Arte Concreto Invención iniziò un vivace dibattito, ponendo l’accento sulla ricerca non figurativa (T. Maldonado, G. Kosice, E. Iommi); di grande stimolo fu la presenza di L. Fontana, firmatario con un gruppo di suoi allievi del Manifesto Blanco (1946). Diversi artisti si sono in seguito imposti all’attenzione internazionale, tra i quali A. Penalba, M. Boto, J. Le Parc. Nell’ambito figurativo l’esigenza di un’arte socialmente cosciente e indigenista ha trovato in A. Berni espressione originale, così come nella scultrice G. Argelés (n. 1940). Per le ricerche degli ultimi decenni del 20° sec., sono da ricordare il concettuale D. Lamelas (n. 1946), J. Macchi (n. 1963) che crea complesse e ambigue reti semantiche, L. Erlich (n. 1973) che, con installazioni e video, gioca sull’illusione percettiva.

Nel campo dell’architettura, alle prime case di Buenos Aires, in terra battuta e tronchi d’albero con copertura di paglia (16°-17° sec.), che servirono di modello al tipico rancho argentino, si sostituirono in seguito edifici in mattoni modellati sul tipo della casa spagnola, in genere a un solo piano, con copertura di tegole e facciata con sezione centrale sopraelevata terminata da un coronamento decorato con vari motivi. Nelle province del Nord era spesso presente un portico al piano terra: esempio più caratteristico è il palazzo del Cabildo a Buenos Aires (1711; attualmente trasformato). Fra i più notevoli edifici sacri va ricordata, oltre alla cattedrale di Buenos Aires, quella di Córdoba (18° sec). Nella seconda metà del Settecento Buenos Aires cominciò a perdere l’aspetto di città coloniale, specie grazie ai costruttori italiani che introdussero un tipo di architettura classicheggiante, mentre conservarono l’antico carattere alcune città della provincia (Salta, Córdoba ecc.). Solo nel 1830 iniziarono a comparire case a due piani, nelle quali il tetto a tegole fu sostituito da terrazzi. Dal 1880 in poi si diffuse uno stile eclettico d’ispirazione europea, accanto al quale rimase presente una corrente ispirata alle tradizioni ispano-americane. Sotto l’influenza di Le Corbusier l’architettura argentina abbandonò i vecchi schemi classicisti per aprirsi a iniziative originali, sia sul versante urbanistico (il piano regolatore della capitale, progettato dallo stesso Le Corbusier, generò numerose imitazioni in altre città) sia su quello architettonico (Auditorium di Buenos Aires, di E. Catalano, 1947; campus dell’università di Tucumán, di E. Sacriste, A. Vivanco, H. Comino, 1948-49). Architetti di rilievo, furono A. Williams, M.R. Álvarez, L. Aisemberg, J. Rey Pastor, C. Cavari, E.C. Castillo, E. Katzenstein, E. Kokurek. Tra le figure più rappresentative dell’architettura argentina e latinoamericana in generale degli ultimi decenni, emerge quella di C. Testa; si ricordano inoltre gli studi Mario Roberto Álvarez y Asociados e ArX Arquitectura. Dal 1985 si tiene a Buenos Aires la Biennale internazionale d’architettura.

Musica

Se già nel 19° sec. non era mancato in Argentina un diffuso interesse verso la musica, nel 20° sec. cominciò a manifestarsi la tendenza a formare una scuola a livello nazionale. Importante a questo scopo fu l’istituzione della Sociedad Nacional de Música (1915), diretta appunto a diffondere le opere di compositori argentini. Questi si sono rivolti generalmente al folclore criollo o all’incaico; alcuni però hanno preferito orientarsi verso le scuole europee. Le maggiori simpatie vanno non all’opera ma alla musica strumentale, e in quest’ultimo campo si sono avute infatti le migliori affermazioni con A. Williams (sinfonista), A. Berutti, C. Gaito, A. Faleni di stile italiano; poi C. López Buchardo, compositore di musiche vocali e sinfoniche prima di stile francese, poi nazionale e folcloristico; J. Aguirre, il migliore dei folcloristici; i francesizzanti R. Rodríguez, C. Piaggio, I. André, F.M. Ugarte e i nazionali P. de Rogatis, C. Stiattesi, A. Schiuma (tutti dediti tanto al teatro quanto alla musica strumentale); R. Espoile e F. Boero (anch’essi operisti e strumentalisti). Tra i contemporanei vanno segnalati G. Troiani, strumentalista; A. Luzzatti, operista e sinfonista; E. Fracassi, operista; A. Ginastera, strumentalista.

Patrimonio mondiale dell'umanità unesco

Los Glaciares (1981); missioni gesuite dei Guaraní (1983, 1984); Parco nazionale dell'Iguazú (1984); Cueva de las Manos e Río Pinturas (1999); penisola Valdés (1999); Parchi naturali di Ischigualasto - Talampaya (2000); quartiere gesuita ed Estancias di Córdoba (2000); Quebrada de Humahuaca (2003).

© Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani - Riproduzione riservata