Camellones y zanjas muiscas para devolver el agua y los peces a la sabana de Bogotá

Un proyecto busca recuperar la memoria del pez capitán a través de la construcción de un sistema hidráulico prehispánico

EL PAÍS ofrece en abierto la sección América Futura por su aporte informativo diario y global sobre desarrollo sostenible. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí.

El padre de la artista colombiana María Buenaventura tenía una gran colección de libros del siglo XIX. Ella creció leyendo antiguos recetarios, novelas costumbristas y relatos de viajeros. En esas páginas, Buenaventura encontró recetas para cocinar pez capitán, una especie que no conocía. Cuando le preguntó a su padre sobre este animal, le contó que, cuando era niño, él y sus amigos solían pescarlos en el río Bogotá.

Buenaventura creció en la capital de Colombia y nunca se imaginó que el río Bogotá tuviera un pasado sin contaminación o sin mal olor. Por eso, dice que aprender del pez capitán la entristeció y avergonzó. “¿Por qué no aprendimos esta historia en el colegio?”, se preguntó. El descubrimiento de este animal ha guiado su práctica artística. Durante los últimos 18 años, Buenaventura se ha dedicado a buscar, documentar y compartir la historia de la sabana de Bogotá, el altiplano más extenso de los Andes de Colombia, a través de la comida.

Uno de sus descubrimientos más importantes fue aprender que algunos de los sabores y platos de los recetarios antiguos todavía sobreviven, así sea como recuerdos. En un evento en el Museo la Quinta de Bolívar, en la capital colombiana, durante una conferencia en la que cocinaba recetas históricas, Buenaventura le dijo a los asistentes que en el pasado existían platos “rarísimos” como el flan de arracacha. De repente, recuerda con una sonrisa, una “señora muy viejita se levantó bravísima de la silla y dijo que esa receta no era rara ¡Su tía la preparaba!”.

Las recetas históricas seguían vivas “y si no salía rápido de la biblioteca, me las iba a perder” dice. Por ejemplo, en la sabana de Bogotá, la gran mayoría de personas jóvenes nunca han probado el pez capitán o conocen de su existencia, pero “todos mayores de 60 años y 70 años tienen el recuerdo vivo”, agrega Buenaventura. Por ejemplo, tras una conferencia en el Museo de Antioquía, tres mujeres se le acercaron y con lágrimas y le contaron que, de niñas ,su padre las llevaba en las noches a pescarlo. “Es un recuerdo entrañable y absolutamente silenciado”, dice la artista.

Newsletter

El pez capitán (Eremophilus mutisii) es una especie endémica del altiplano cundiboyacense, la cual se encuentra en ríos ubicados entre 2,500 y 3,100 metros de altura. Tiene una piel negra con circulos de color oliva y un simpatico bigote con el cual busca comida. Durante los ultimos años, sus números han disminuido drásticamente por la destrucción de su hábitat y la contaminación. Las oportunidades de pesca y consumo de pez capitán son escasas.

Zanjas y camellones para recuperar el hábitat del pez capitán

Este animal tiene un sabor “como de bagre, como la tierra, es absolutamente delicioso”, dice Juliana Steiner, una curadora de arte independiente que vive en Bogotá. En 2021, ella organizó una exhibición llamada Mutualismos, en la cual Buenaventura preparó un banquete que incluía un plato de pez capitán, cocinado a la brasa con achiote y envuelto en hoja de plátano.

En 2022, Steiner es invitada a participar como curadora en la bienal Common Ground organizada por la Universidad Bard en Nueva York, que está centrada en las políticas de la tierra y la comida. Con el fin de recuperar el espacio físico del pez capitán en la sabana de Bogotá, las dos mujeres decidieron construir zanjas y camellones, un sistema hidráulico prehispánico que fue usado durante tres mil años y que desapareció con la llegada de los españoles a los Andes.

Ese año crearon el colectivo Zanjas y Camellones, que construyó seis camellones en la Reserva Natural Van Der Hammen en la localidad de Suba en Bogotá. El grupo y el proyecto han sido liderados por Buenaventura, Steiner, la historiadora Lorena Rodríguez, el arquitecto paisajista Diego Bermúdez y la abogada Sabina Rodríguez.

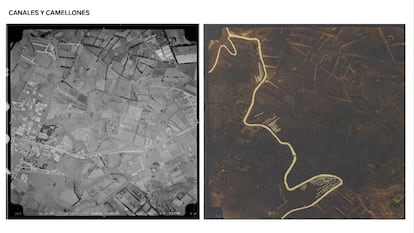

Camellones y zanjas

Los muisca eran el grupo indígena que vivía en la sabana de Bogotá cuando llegaron los conquistadores españoles. Ellos usaban los camellones, elevaciones de tierra, de entre 50-70 centímetros, para cultivar diferentes alimentos como maíz, frijol, calabaza, papas y otras verduras. Este tipo de plataformas elevadas han sido utilizadas por diferentes culturas por miles de años en todo el planeta.

Los canales y las zanjas eran usados para controlar el exceso de agua. Según la artista María Buenaventura, “Bogotá tenía alrededor 100,000 hectáreas labradas en zanjas y camellones”. Algunos camellones eran lo suficientemente grandes para sostener bohíos y era posible navegar y pescar en ellos.

La sabana de Bogotá siempre se ha inundado. Por ejemplo, durante la última temporada de lluvias, en Bogotá ocurrieron varios desbordamientos y daños estructurales en edificios y calles de la ciudad. Esto ocurre dado a que el suelo arcilloso de la región tiene muy baja permeabilidad. Los camellones y zanjas le permitían a los muiscas utilizar las inundaciones a su favor. Adicionalmente durante el periodo prehispánico, los camellones eran usados “como criaderos de pez capitán”, dice Carl Langebaek, antropólogo, arqueólogo y profesor de la Universidad de Los Andes en Bogotá. Buenaventura dice que decidieron construir camellones y zanjas porque este fue el ecosistema donde el pez mejor vivió.

Desactivación del sistema

El sistema de camellones y zanjas desapareció con la llegada de los españoles a los Andes y el genocido cultural de los muiscas, dice Lorena Rodríguez Gallo, profesora del Departamento de Historia de la Universidad Nacional. Ella lleva años estudiando el sistema de los hidráulicos muiscas y es miembro del colectivo Zanjas y Camellones.

A medida que los “indígenas perdían el control de la tierras”, el sistema dejaba de ser mantenido y paraba de funcionar, dice Rodríguez. Según explica, para los habitantes de la península ibérica del siglo XVI “era imposible concebir el desarrollo de la civilización en medio del agua”. Para ellos, la proximidad al agua era asociada con enfermedades. Adicionalmente los conquistadores tampoco reconocieron el valor a los policultivos muiscas, donde varias especies como el maíz, frijol y calabaza eran sembradas en el mismo espacio.

Los españoles, y luego el estado colombiano, buscaron secar la sabana de Bogotá, promoviendo la expansión urbana, la ganadería y los monocultivos. Sin embargo, todavía podemos ver huellas del sistema. Steiner recuerda que de niña visitaba fincas a las afueras de Bogotá donde “saltaba y jugaba en lo que uno pensaba, en ese momento, eran unas montañitas”. Es posible que “las montañitas” sean las huellas, los recuerdos en la tierra, del sistema hidráulico muisca.

Construyendo Camellones y Zanjas en el siglo XXI

El colectivo Zanjas y Camellones encontró, con el apoyo del Jardín Botánico de Bogotá, un terreno en la Reserva Natural Van Der Hammen donde pudieron desarrollar su proyecto. El predio fue elegido porque se inunda constantemente y está ubicado en un lugar lleno de contrastes. Está cerca al bosque de las Mercedes, uno de los pocos bosques nativos que sobreviven en la sabana, pero que está rodeado de potreros y eucaliptos (un árbol nativo de Australia). Está muy cerca del Humedal de la Conejera, una área protegida por la diversidad del ecosistema, y donde se están desarrollando varias construcciones de vivienda.

Antes de comenzar la construcción, la Abuela Blancanieves, representante del cabildo muisca de Suba y miembro del colectivo, realizó una ceremonia de pago al humedal, donde pidió permiso a la tierra para poder intervenirla. Después de la ceremonia miembros del colectivo comenzaron a cortar y sacar el pasto africano del lote (Cynodon plectostachyus), el cual fue introducido a la sabana para alimentar ganado. La profesora Rodríguez recuerda que, después de cortar el pasto, comenzaron a escuchar “un ruido muy tenue, como si la tierra estuviera hablando”, recuerda. Y de repente, comenzó a brotar agua del suelo.

Esta zona de la sabana de Bogotá tiene un nivel freático muy alto, es decir que el nivel de agua del acuífero está muy cerca a la superficie (en el terreno donde construyeron los camellones está entre 60 y 70 centímetros). El agua continuó saliendo del suelo por casi dos horas. Había alrededor de 30 personas trabajando ese día. Algunos lloraron de la emoción, otros decían “la sabana está viva” y “somos agua”, recuerda Steiner, añadiendo que ese momento “fue como magia”.

Guido Caicedo es uno de los jardineros del Jardín Botánico de Bogotá que participó en la construcción de los camellones y dice que este tipo de siembra “es un arte”. Después de hacer las mediciones, sacaron tierra para formar las zanjas de un metro y medio de ancho, que luego usaron para construir los camellones. Caicedo dice que era como poner una plataforma elevada “en el centro de una piscina”.

El colectivo construyó seis camellones en los cuales sembró maíz, arracacha, frijol arbustivo, lupino y tabaco. Todo ha crecido de forma exitosa y con muy poca supervisión, en parte gracias a que las zanjas y canales mantienen irrigadas las plantas en el camellón. El sistema es cerrado, es decir no se conecta con el humedal ni con ninguna fuente de agua, por lo cual todavía no hay ningún pez capitán. La forma de los camellones “surge del estudio de aerofotografías antiguas”, dice el arquitecto Bermúdez, quien lleva estudiando el agua y el ordenamiento territorial de la sabana desde el 2016. Estas fotografías tomadas en la década de 1950 son evidencia de la extensión y ubicación de los camellones muiscas en la Sabana de Bogotá.

Previamente, el Jardín Botánico había intentado plantar árboles nativos en esa zona, pero no sobrevivían por las constantes inundaciones del terreno. Sin embargo, una vez aplicada la técnica que utilizaban los grupos prehispánicos, las plantas pudieron crecer sin problema. Por esto, Rodríguez cree que esta técnica puede ofrecer soluciones puntuales en áreas concretas del altiplano cundiboyacense.

Las condiciones de la sabana han cambiado radicalmente en los últimos 500 años, lo cual hace imposible construir camellones para agricultura a gran escala, como ha ocurrido en Bolivia. Los acuíferos han disminuido por sobreuso y el río Bogotá y sus afluentes están contaminados y “completamente controlados por corredores en cemento, los cuales no permiten que se salgan de los límites impuestos por nosotros”, dice Rodríguez. Sin inundaciones controladas, los camellones no pueden funcionar.

El futuro de los camellones en la reserva Van Der Hammen depende del Jardín Botánico. Steiner espera que ese espacio se pueda convertir en una aula viva, donde estudiantes puedan aprender e interactuar con el pasado prehispánico y usar la tecnología precolombina como inspiración para el presente y futuro de la sabana. Como mínimo, la curadora espera que los bogotanos dejen de “darle la espalda al río Bogotá”. Y tal vez, en un futuro no muy lejano, sea posible que el pez capitán vuelva a los ríos y a la Sabana de Bogotá.