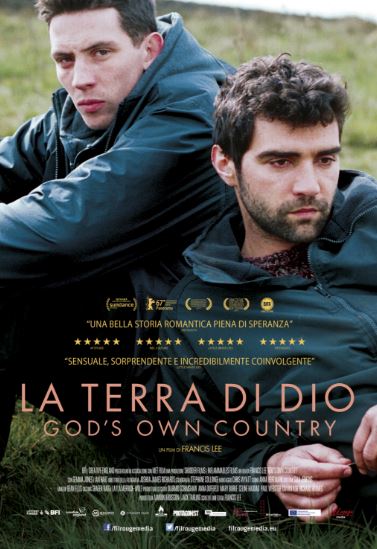

La terra di Dio

di Francis Lee

Realismo bruto e romanticismo sfrenato. Sincerità e partecipazione. La Terra di Dio – God’s Own Country dell’inglese Francis Lee è un’opera prima folgorante, che con passo cauto smonta a poco a poco molte convenzioni del melodramma classico.

Siate felici (se potete)

Inghilterra, West Yorkshire. Senza madre, sostenuto solo dalla nonna e dal padre pressoché inabile per ictus, il giovane John si sobbarca la gestione quasi completa della fattoria di famiglia. In un orizzonte sociale che non offre molto alla sua giovane vita, John vive la propria omosessualità solo in incontri occasionali e si rifugia nelle puntuali sbronze serali al pub. Alla fattoria giunge Gheorghe, ragazzo romeno assoldato dal padre di John come lavoratore stagionale. Tra i due giovani nasce a poco a poco una profonda passione, che mette in crisi le certezze di John… [sinossi]

Evitando giri di parole e distinguo vari, La terra di Dio – God’s Own Country dell’inglese Francis Lee è un bell’esordio in lungometraggio, un’opera prima folgorante. Brutale e sincera, appassionata ed essenziale, esistenziale e sociale, lontana da qualsiasi trappola di didascalismo. In primo luogo, Francis Lee mostra il grande pregio di affrontare una vicenda gay scrollandosi di dosso tutte le preoccupazioni più scopertamente sociologiche. L’omoaffettività raccontata in La terra di Dio non è mai inquadrata in stanchi termini come “condizione” o “questione”. È raccontata in quanto tale, una variante di vita in mezzo a mille altre. Certo, tra i pregi del film rientra anche la sottile radiografia dell’imbarazzo, della vergogna di sé, ma narrati e vissuti “qui-e-ora”, sui corpi, i movimenti, le titubanze dei protagonisti. Pochissime parole, ridotti i dialoghi: La terra di Dio vive di pedinamento della macchina da presa e proporzioni prossemiche, distanze tra i corpi, e tra i personaggi e il mondo circostante, che si creano e si disfano minuto dopo minuto, mutano di segno, aprono possibilità di vita, ritornano su se stesse, in una continua linea narrativa che resta ben ancorata a un preciso contesto umano ma senza declamarlo mai. I personaggi parlano di per sé, non hanno bisogno di esprimersi come immagini di didascaliche macrocategorie morali e sociali. John e Gheorghe, i due protagonisti, non necessitano di incarnare modelli che rimandano a immagini collettive e condivise. Sono prima di tutto individui, alle prese con la storia più intima e più universale possibile: la scoperta dell’amore, sempre uguale, sempre diversa.

Il tocco di sincerità discende anche dalla scelta di ambientare la vicenda nei luoghi di cui lo stesso Francis Lee è originario: le campagne del West Yorkshire, nord dell’Inghilterra, in cui la vita è scandita dai ritmi del lavoro con il bestiame, e i sentimenti e i rapporti affettivi si caratterizzano per un’aspra durezza. Non c’è tempo per riflettere su se stessi, per riservare agli altri specifiche attenzioni e carezze. Il lavoro chiama, la giornata in mezzo a vacche e letame copre l’intero arco delle aspettative. Al massimo, si può trovare uno sfogo in qualche opportunità di sesso occasionale o in una puntale sbronza serale al pub dove annegare anche il disagio per se stessi. Il giovane John, senza madre e incaricato prematuramente di occuparsi della fattoria di famiglia (non gli restano che la nonna e un padre pressoché inabile per ictus), si trova esattamente al centro di questa iterativa catena esistenziale. Nessuno si chiede quale sia l’orientamento affettivo di John; probabilmente tutti sanno o hanno capito, ma le priorità restano il lavoro e la fattoria.

Con scelta (questo sì) un po’ programmatica, Francis Lee sceglie di combinare la “scomodità” dell’orientamento omoaffettivo alla diffidenza per l’altro culturale. Alla fattoria arriva infatti, come collaboratore stagionale, il giovane Gheorghe, romeno approdato in Inghilterra in cerca di lavoro. Tra John e Gheorghe, per piccoli avvicinamenti graduali, scoppia poi una passione viscerale e pienamente carnale, collocata in un quotidiano dibattersi con i parti delle pecore e le stalle da pulire.

Così La terra di Dio si trasforma in un originale oggetto in cui realismo bruto e romanticismo sfrenato vanno a braccetto raggiungendo un ammirevole punto d’equilibrio. Tanto “vero”, tanto lanciato verso una celebrazione della passione e degli attimi in cui cresce, prende forma, entra in conflitto con immaturità o roccioso desiderio d’indipendenza. Quando, insomma, si scopre il puro e semplice desiderio di dividere la propria vita con qualcun altro. Il mondo resta sullo sfondo, ritratto per brevi tratti e per lo più disegnato nelle risonanze psicologiche all’interno dei due protagonisti. Per dare conto della diffidenza verso lo straniero sono sufficienti due battute in apertura di nonna e padre, o una pregnante sequenza ambientata al pub. Ancor più, e meglio, per far risuonare la difficoltà di John di fronte al mondo rispetto alla sua vita privata è sufficiente inseguirlo nel suo disagio in compagnia di Gheorghe nel momento in cui vede avvicinarsi vecchi amici.

Se a un primo sguardo La terra di Dio pare un incrocio tra I segreti di Brokeback Mountain (2005, Ang Lee) e Tom à la ferme (2013, Xavier Dolan), da parte sua Francis Lee mostra una robusta e specifica personalità artistica nella chiara scelta di depotenziamento del melodramma, di cui adotta il consueto braccio narrativo principale ma evitandone tutte le pratiche più diffuse. Rifiuto del didascalico climax narrativo, rifiuto di scene madri: il semplice srotolarsi di azioni quotidiane e ripetute, in cui si aprono timide parentesi di speranza e felicità, marcati da emozione e desiderio nei confronti del paesaggio naturale – gli unici momenti, non casualmente, commentati da musica extradiegetica.

Così il melodramma declina, si spoglia degli accenti più eccessivi, aderendo piuttosto alla struttura di un bildungsroman centrato perlopiù sullo sviluppo emotivo di John, il vero protagonista del film. Paradossalmente l’estrema sincerità di Francis Lee è ulteriormente avvalorata dalla scelta del lieto fine, che di per sé smonta l’impianto di un possibile melodramma convenzionale prediligendo il pregnante significato di un percorso esistenziale di chiara impronta formativa.

Si può soffrire nel travaglio dell’amore e nella paura del mondo, ma si può anche scegliere la felicità. Basta volerlo, basta sganciarsi da se stessi, imporre la propria avvenuta maturazione rispetto ai dettami della famiglia, rinunciare a prerogative apparentemente insormontabili che spesso sono solo alibi per un’invincibile paura. Certo, Lee non resta del tutto esente dalle convenzioni, anche nella vaga predeterminazione di un tracciato individuale che identifica il momento della maturità nella scoperta dei sentimenti, così come l’idea d’amore che innerva il racconto è la più antica e romantica possibile. E qua e là i pur ridottissimi dialoghi si aprono comunque a qualche semplificazione, in particolare nella definizione del personaggio di Gheorghe. Ma sta proprio in questa originale concordanza di diverse sensibilità il grande fascino di La terra di Dio: adesione alla piena visualizzazione del fatto bruto, sesso compreso, realismo della messinscena, antico romanticismo, vagheggiamento della natura, e aspri legami familiari in cui la rigidità non annulla del tutto il calore. Il risultato è davvero impressionante, un realismo che spesso si tramuta in estetizzante (il primo, passionale approccio sulle colline, seminudi in mezzo al fango), in cui il ciclo eterno della vita, iterato nella continua sequela di parti dal vero degli animali, assiste immanente all’aprirsi della migliore delle felicità possibili. Francis Lee è sostenuto anche da una grande prova dei due attori protagonisti, Josh O’Connor e Alec Secareanu, con particolare menzione per il bel ritratto che il primo dei due offre al personaggio di John. Rabbioso e tormentato, come quando si è inchiodati alla verità dei sentimenti. Da quella non si scappa. «Nessuno dimentica la verità, si diventa solo più bravi a mentire”» (Revolutionary Road, 2008, Sam Mendes). Ma in La terra di Dio nessuno può mentire più di tanto. E perché poi. La felicità non è merce da sperperare.

Info

Il trailer di La terra di Dio.

- Genere: drammatico, sentimentale

- Titolo originale: God's Own Country

- Paese/Anno: GB | 2017

- Regia: Francis Lee

- Sceneggiatura: Francis Lee

- Fotografia: Joshua James Richards

- Montaggio: Chris Wyatt

- Interpreti: Alec Secareanu, Alexander Suvandjiev, Gemma Jones, Harry Lister Smith, John McCrea, Josh O'Connor, Liam Thomas, Melanie Kilburn, Moey Hassan, Naveed Choudhry, Patsy Ferran, Sarah White, Stefan Dermendjiev

- Colonna sonora: Adam Wiltzie, Dustin O'Halloran

- Produzione: British Film Institute (BFI), Creative England, Inflammable Films, Magic Bear Productions, Met Film Production, Shudder Films

- Distribuzione: Fil Rouge Media

- Durata: 104'

- Data di uscita: 24/05/2018

Weekend

Weekend 45 anni

45 anni Mommy

Mommy Tom à la ferme

Tom à la ferme Main dans la main

Main dans la main Revolutionary Road

Revolutionary Road