MT 《經理人月刊》編輯部

傷痛過後的省思:裂縫、疲勞、失效與工程設計

整理 / 文及元

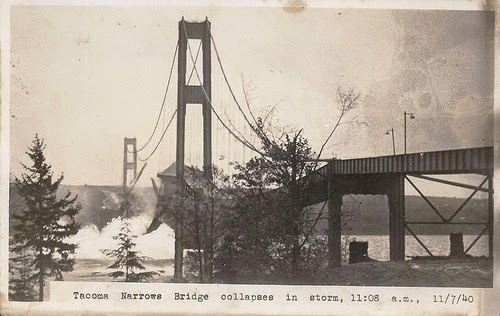

一個小小的設計錯誤,如何釀成1980年代最嚴重的工程事故——堪薩斯城凱悅飯店(Hyatt Regency Kansas City)的天橋坍塌?1940年時,什麼因素使得既優雅又創新的塔科馬海峽吊橋(Tacoma Narrows Bridge),在和風吹拂下竟然扭曲斷裂?

Photo Credit / photolibrarian via Flickr

裂縫(crack)的產生,通常是工程意外的開始。在《工程、設計與人性》(To Engineer Is Human)作者亨利•波卓斯基(Henry Petroski)的眼中,設計永遠都有出現失誤的可能。波卓斯基透過《鉛筆》(The Pencil)、《小處著手:追求完美的設計》(Small Things Considered : Why There is no Perfect Design)、《利器》(The Evolution of Useful Things)等著作,進一步建構他的專長「失效分析」(failure analysis)。

波卓斯基同時是美國杜克大學(Duke University)土木工程學教授與歷史教授,素有「科技的桂冠詩人」美譽。他主張,身為設計師,必須學會關注細節,善於在成功中看到失敗並且詳加分析。如此一來,設計師才能在失敗中學到經驗進而逐步改善,盡力避免失敗的再次發生。

以下摘錄《工程、設計與人性》(To Engineer Is Human)第10章〈當裂縫造成突破〉,看看波卓斯基從工程設計的角度,如何解讀裂縫、疲勞與失效:

數十年來,結構工程師們一直認為,疲勞過程實質上是由兩個階段構成的。

在第一個階段中,細微的裂痕會在「成核點」(nucleation sites),也就是材料弱點或應力集中點產生,而在機件或結構體的整個使用期限裏,這個階段便可能佔了一半之多。隨著負載周而復始,這些裂痕也逐漸產生,而若干裂痕「合縱連橫」,形成顯著而粗大的疲勞裂痕。

接著在第二個階段中,隨著負載循環持續,這裂痕也加速擴大。要是裂痕因承受的負荷而變得太大,弱化的結構體可能就再也承受不了。這時候,即使其負荷量還在設計的範圍內,裂痕卻會壓垮了最後一道防線。

冶金學家往往憑經驗學會如何製作「成核點盡可能少而且抗裂痕擴大力盡可能強」的合金。而工程師則學會加強接頭,以降低局部負荷量,同時使用具有高抗裂力,並不會產生脆性斷裂的材料。不過,由於無論是冶金學家或工程師,都只是根據以往有限的經驗,去預測在未來不確定的環境下,前所未見的新材料經使用與濫用時會有什麼樣的行為,因此,金屬疲勞的問題依舊存在。而在新設計中,即使與經驗只有些微的差異,也可能造成意外的後果。

而了解疲勞現象和加以預防,是截然不同的兩件事。有關裂痕產生的假設,是在實驗室中理想、受控制的狀態下測試的。為了盡量提供完美的表面,你可以精心按既定的尺寸製作試樣,而載重狀態也能仔細地加以規定並監控。

由於在這種狀況下,試驗結果是可以重複的,因此代表重複載重或重複應力的平滑曲線(工程師通常以字母S標示),還有相對的疲勞失效周期數(以字母N標示),都能輕易做出來。而這些S-N曲線所呈現的,正是每種材料的行為特性。

當然,隨著應力降低,失效周期數便會增加,也就是結構體的「壽命」便會拉長。此外,要是負載量降到某個門檻值以下,無論歷經多少次負載周期,你都不會觀察到失效。

這樣一來,理論上便能夠避免疲勞,但若是為了確保最高應力絕不會超過門檻值,而去設計超安全的結構體,那是不實際的。用那種方式設計的飛機可能太重,以致飛不起來;即使它飛得起來,製造對手不久也會設計出能以較低成本建造、銷售並營運的更輕機型。而在最佳設計中,疲勞與裂痕雖然必定會變本加厲,但其速度之緩慢,早在裂痕形成任何安全問題前,這個結構已可以退役了。然而這種最佳設計,構想容易做起來難。

(摘錄自《工程、設計與人性》第10章〈當裂縫造成突破〉)

《工程、設計與人性:為什麼成功的設計,都是從失敗開始?》

作者: 波卓斯基(Henry Petroski)

出版社:經濟新潮社

出版日期:2014年6月26日

買書去 >>

【作者簡介】亨利.波卓斯基(Henry Petroski)

杜克大學的土木工程學教授與歷史教授。他素有「科技的桂冠詩人」美譽,專長為失效分析(failure analysis)、科技史、工程設計、日常用品的微物史。著作等身,獲獎無數。《工程、設計與人性》(To Engineer Is Human)是他的第一本書,被視為經典之作。

圖片來源 / speedbug via Flickr, CC Licensed