Dem Marienplatz wohnt eine ganz besondere Symbolkraft inne: Als Zentrum der Stadt bündeln sich an ihm viele Stränge der Münchner Geschichte. Denn er ist nicht nur der geographische Mittelpunkt, sondern war für viele Jahrhunderte auch das Herz des städtischen Lebens. Aber vor allem war er der Marktplatz – und damit Ausgangspunkt der Münchner Erfolgsgeschichte.

Denn an der ersten wirtschaftlichen Blüte Münchens waren vor allem Markt und Handel beteiligt. Als Fernhandelsmarkt brachte die Stadt es binnen weniger Jahrzehnte zu beachtlichem Reichtum. Und neben dem Fern- und Transithandel war nicht zuletzt das Münchner Salzmonopol für den Aufstieg der Stadt verantwortlich.

Damit steht München exemplarisch für das Wirtschaftsleben des Hohen und Späten Mittelalters. Denn in dieser Phase erlebte der Handel in West- und Mitteleuropa eine goldene Ära. Städte sprossen wie Pilze als Wirtschaftszentren aus dem Boden und versorgten Landesherren und Bürger gleichermaßen mit Wohlstand. Bis heute wirken die damaligen Entwicklungen noch nach, wie zum Beispiel in Form der deutschen Städtelandschaft.

Die Menschheitsgeschichte ist darum auch fast immer eine Geschichte des Handels und der Wirtschaft. Viele der historischen Wendepunkte, die wegweisenden Einfluss auf die politischen und kulturellen Entwicklungen der Welt hatten, waren wirtschaftlich motiviert.

Auch München hätte es ohne den wirtschaftlichen Anreiz des mittelalterlichen Städtebooms nicht gegeben. Daher spielten Wirtschaft und Handel im Mittelalter für den Erfolg der Stadt von Beginn an eine entscheidende Rolle. In diesem Blogartikel erfährst du, wie sich die erste Blütephase Münchens im Kontext des europäischen Wirtschaftslebens im Mittelalter entwickeln konnte, wie die Stadt zu ihrem Reichtum kam – und sie ihn schließlich auch wieder verlor.

Übersicht

Zeiten des Aufschwungs: Europas Wirtschaft und Handel im Mittelalter

Die Hände frei zum Handeln

Von Helmut Schmidt stammte der Ausspruch: “Wer Handel miteinander treibt, schießt nicht aufeinander.” Und tatsächlich hat der Handel als wichtiger Wirtschaftsfaktor in der Menschheitsgeschichte immer wieder für Stabilität und Austausch gesorgt.

Dass der Mensch aufrecht gehen kann, verschafft ihm gegenüber anderen Spezies einen klaren Vorteil. Denn er hat die Hände frei – und kann so Waren tauschen. Diese einzigartige Fähigkeit war für die Entwicklung der Menschheit wegweisend. Denn Spezialisierung, Arbeitsteilung und der Austausch von Ressourcen boten neue Möglichkeiten und Lebensgrundlagen, die keinem anderen Säugetiere dieser Erde zur Verfügung standen.

Menschen handeln seit der Landwirtschaftlichen Revolution in der Jungsteinzeit miteinander. Durch Spezialisierung, Vorratshaltung und die Herstellung neuer Materialien und Werkzeuge kam es zum Austausch zwischen verschiedenen Dörfern, allerdings noch ohne Geld.

(Foto von Angelina Prohorchuk von Pexels)

Einen ersten Höhepunkt erreichte der Welthandel in der Antike. Von Persien über Griechenland bis nach Nordgermanien gab es Handelsbeziehungen. Griechische Städte wie Athen und Korinth dominierten neben den Phöniziern den Handel im Mittelmeerraum. Und das römische Reich schaffte mit seinen Handelswegen ein weites Netzwerk aus Straßen und Handelszentren.

Neuordnung von Wirtschaft und Handel im Mittelalter

Nach dem Ende der Römerzeit herrschte in Mittel- und Westeuropa erst einmal über mehrere Jahrhunderte eine wirtschaftliche Flaute. Als sich die politische Situation nach den Wirren des Frühmittelalters stabilisierten, blühte auch der Handel wieder auf.

Die alten Römerstraßen wurden nach wie vor für den Transport von Waren genutzt. Doch Transport und Handel waren zunächst noch ein unsicheres Geschäft. Gefahren wie Verlust, Witterung, Unfälle, Warenausfall usw. stellten erhebliche Risiken dar. Auch gab es immer die Sorge, ob man überhaupt an Waren kommen oder aber Abnehmer für sie finden würde.

Eine Lösung boten schließlich Handelszentren, die an günstigen Verkehrsknotenpunkten entstanden. Von nun an wurden an festen Orten und Zeiten Märkte und Messen abgehalten. Der Austausch von Waren konnte damit viel besser geplant, organisiert und kalkuliert werden.

Mit dem vermehrten Austausch von Waren wurde auch die Produktion angekurbelt. Waren wurden über weite Strecken gehandelt und jeder versuchte am wirtschaftlichen Aufschwung teilzuhaben. Somit profitierte auch Handwerk und Gewerbe von dem neu entstandenen regen Handelsverkehr.

Der mittelalterliche Städteboom

Diesen wirtschaftlichen Anreiz machten sich auch viele adelige Landesherren zu Nutze. Ab der Mitte des 12. Jahrhunderts gründeten sie zahlreiche Städte und Märkte, um die Wirtschaft in ihren Herrschaftsgebieten zu fördern. Ein regelrechter Bauboom war die Folge und die Blütezeit der mittelalterlichen Städte begann.

Wertvolle Privilegien wie das Stadt-, Münz- oder Marktrecht machten Städte zu attraktiven Standorten. Denn die städtische Verwaltung und die Bürger lebten – im Gegensatz zur Landbevölkerung – größtenteils selbstbestimmt. Die Wirtschaft konnte florieren, die Bürger und Handwerker frei ihren Geschäften nachgehen und die Landesherren von Steuern und Zollabgaben profitieren. Ein Win-Win-Situation für alle Seiten.

Auch München entstand im Kontext des mittelalterlichen Städtebooms. Stadtgründer und Welfenherzog Heinrich der Löwe witterte ein profitables Geschäft, als er den Isarübergang des Bischofs von Freising aufheben ließ.1 Er leitete die Augsburger Handelsroute um, baute eine neue Brücke und gründete einen Markt, für den er vom Kaiser das Münz- und Zollrecht bekam.

(Wikimedia Commons, gemeinfrei)

Die Stadt als wirtschaftlicher Mikrokosmos

Jede Stadt war ein eigener wirtschaftlicher Mikrokosmos. Sie versorgten das Umland mit regionalen Märkten für Waren des täglichen Bedarfs und boten damit den Bauern einen Umschlagplatz für ihre Produkte. Auch in München prägten vor allem Handwerk und lokaler Handel das Wirtschaftsleben.

Doch mit den Dingen des täglichen Bedarfs ließ sich nicht das große Geld verdienen. Denn bis ins 19. Jahrhundert galten in München sogenannte Taxpreise, die einen Höchstwert für Brot, Fleisch, Bier und andere Waren des täglichen Lebens ansetzten. Als Bäcker oder Metzger konnte also niemand reich werden.

Geld brachten den Städten daher nicht der regionale Handel, sondern das Privileg eines Fernhandelsmarktes. Auf diesem verkauften Großhändler Luxuswaren wir Textilien, Gewürze oder Wein. Und auch seltene Rohstoffvorkommen wie z. B. Eisen oder Salz konnten einer Stadt einen wirtschaftlichen Vorteil verschaffen.

Harte Konkurrenz im süddeutschen Städtenetzwerk

Obwohl Münchens Verkehrslage nicht die günstigste war, baute die Stadt sich im 13. Jahrhundert geschickt ein weit verzweigtes Handelsnetzwerk auf. Und das trotz beachtlicher Konkurrenz. Denn Städte wie Ausgburg oder Regensburg dominierten das mittelalterliche Wirtschaftsleben im süddeutschen Raum. Sie lagen günstig an alten Römerstraßen und konnten auf eine reichhaltige Tradition an Wirtschaft, Gewerbe, Wissenschaft und Kultur zurückblicken.

München hatte in dieser Hinsicht nicht die besten Voraussetzungen, nicht nur weil es der Neuling im Club der ehemaligen Römerstädte war. Es hatte auch kein eigenes Exportgewerbe wie zum Beispiel Nürnberg, noch lag es an einer der Haupthandelsrouten. Auch Kultur und Wissenschaft spielten in der Anfangszeit Münchens keine Rolle. Aus diesen Gründen blieb München in seiner wirtschaftlichen Bedeutung im Mittelalter hinter seinen Nachbarstädten zurück.

Stadtansicht von München in der Schedelschen Weltchronik von 1493

(Bayerische Staatsbibliothek, gemeinfrei)

Und dennoch: Als Marktplatz für Import- und Transithandel baute München sich einen beachtlichen Stand auf. Nicht zuletzt, weil es sich einige wichtige Privilegien sichern konnte, die den Handel förderten. So besaß es in verschiedenen Regionen Zollfreiheit und alle Münchner Kaufleute erhielten auf Reichsgebiet kaiserlichen Schutz und Geleit. Mit der Isar und dem Flößereibetrieb konnte sie außerdem von einer Wasserstraße profitieren.

Letztendlich brachten Münchner Wirtschaft und Handel im Mittelalter aber vor allem eines einen entscheidenden Vorteil: Das Salzmonopol.

Mit Privilegien klar im Vorteil

Entscheidend für wirtschaftlichen Erfolg waren demnach nicht nur die Lage oder Rohstoffvorkommen. Auch mit günstigen Vorrechten, sogenannten Privilegien, konnte man es weit bringen.

München sicherte sich eine Vielzahl vorteilhafter Privilegien. Neben klassischen Privilegien wie dem Stadt-, Münz- und Marktrecht, besaß es noch weitere Rechte wie das Salzmonopol, das Stapelrecht und den Wegezwang.

Stadtrecht, Markt- und Münzrecht

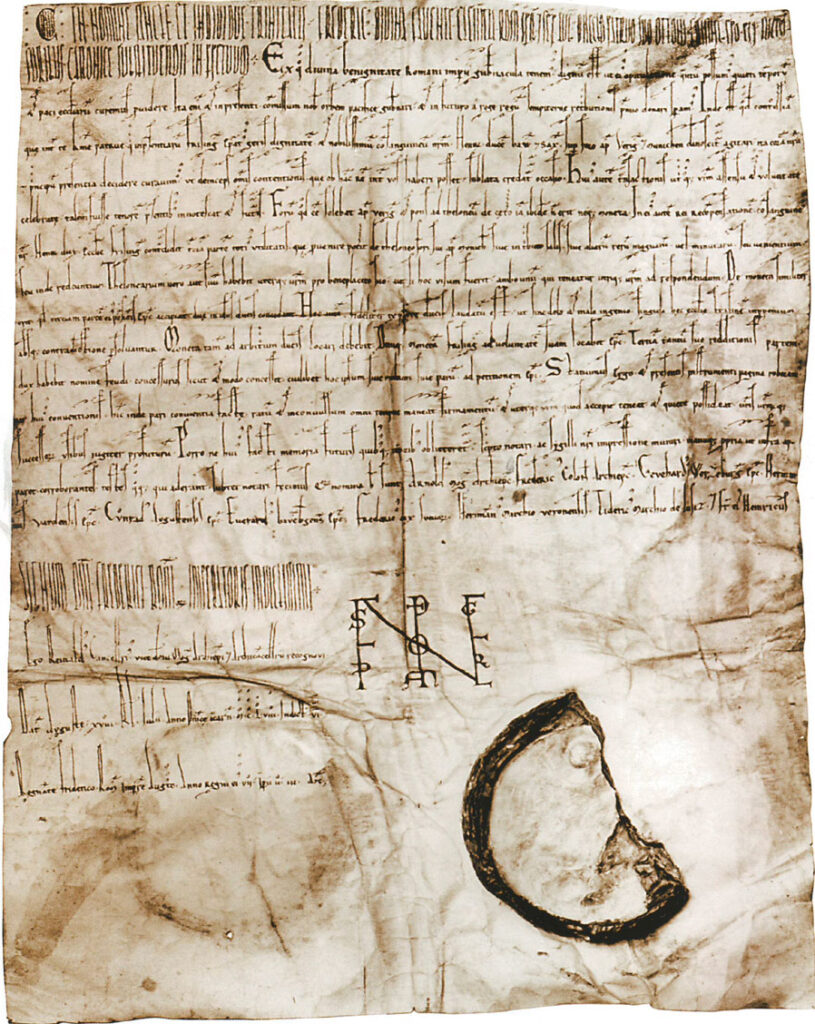

Das Recht zu München einen Markt abzuhalten sowie eine eigene Münze zu prägen, erhielt der bayerische Herzog Heinrich der Löwe bereits 1158 mit der ersten urkundlichen Erwähnung Münchens.

Das Marktrecht wurde in diesem Zuge der Bischofsstadt Freising entzogen und an den neu gegründeten herzoglichen Standort verlegt. Damit war der Fernhandelsmarkt gemeint, der wie gesagt die besten Einnahmemöglichkeiten bot.

Mit dem Münzrecht übertrug der Kaiser dem bayerischen Landesherren ein weiteres wertvolles Privileg. Der Herzog durfte für den Münchner Markt seine eigene Münze prägen. Damit konnte er das Geldwesen selbständig regeln und hatte mehr Möglichkeiten, in das Wirtschaftsgeschehen einzugreifen.

Anfang des 13. Jahrhunderts erhielt München den Rechtsstatus einer civitas, einer Stadt. Mit dem Stadtrecht bekamen Bürger mehr Freiheiten und die Stadt konnte sich teilweise selbst verwalten. Zu diesem Zweck formierte sich in München zum Beispiel ein Innerer und Äußerer Rat, in dem reiche Kaufleute und Gewerbetreibende saßen.

Münchens Salzmonopol: Wegezwang und Stapelrecht

Besonders wertvoll waren die Privilegien, mit denen die Stadt sich die wirtschaftliche Monopolstellung im Salzhandel sichern konnte. Mit einer kaiserlichen Urkunde, genannt Goldene Bulle, von 1332 festigte München seinen Status als Salzhandelsmonopol.

Das Dokument legte fest, dass Salz zwischen den Alpen und Landshut ausschließlich bei München die Isar überqueren durfte. Dieser Wegezwang sorgte nicht nur für reichliche Zolleinnahmen durch die Isarbrücke. Der Münchner Markt wurde zudem zum Umschlagplatz für die Salzversorgung der gesamten Region.

Auf der Goldenen Straße wurde das Salz von Reichenhall über die Route Wasserburg-München-Augsburg/Landsberg gehandelt. Damit es nicht zu Spekulationen und Preistreiberei kommen konnte, waren die Markttage strengstens geregelt. Am Dienstag holten die Wasserburger Bürger das Salz aus Reichenhall von den Salinen in ihre Stadt. Von dort brachten es Münchner Händler nach München, wo es am Mittwoch und Donnerstag umgeschlagen wurde.

(Wikimedia Commons, Gemeinfrei)

Weil München das Stapelrecht besaß, musste das Salz vor dem Weitertransport in München “gestapelt” und zum Verkauf angeboten werden. Münchner Kaufleute erwarben das Salz und verkauften es entweder an Augsburger Händler oder brachten es selbst nach Augsburg, wo sie es bis Samstag weiterverkaufen durften.

Das Zentrum des Salzhandels war übrigens auf dem Gebiet des heutigen Promenadeplatzes. Dort wurde das Salz gestapelt und verladen, bevor die Händler es weiter nach Augsburg oder Landsberg brachten.

Beziehungen in die ganze Welt: Münchner Fern- und Großhandel

Neben dem Salzhandel spülten auch Fern- und Großhandel Geld in die städtischen Kassen. Zwar machten lokale Gewerbebetriebe und Handwerker den Großteil des wirtschaftlichen Lebens aus, sie erwirtschafteten aber keine großen Summen. Für den Reichtum Münchens sorgte vielmehr eine kleine, aber dafür umso wohlhabendere Oberschicht an Kaufleuten.

Reichtum und Einfluss der Münchner Großhändler

Das zeigt sich vor allem an der Verteilung des Vermögens. So erbrachten im Jahr 1381 nur insgesamt 35 Ratsbürger etwa 24% des gesamten Münchner Steueraufkommens2 – und das bei einer Einwohnerzahl von knapp 10.000 Menschen.3

Diese wohlhabende Oberschicht bestand aus Kaufleuten, die im Fern- und Großhandel tätig waren. Der Handel mit ausländischen Waren und Luxusgütern oder aber Geldgeschäfte waren die wenigen Wirtschaftszweige, mit denen sich im Mittelalter gutes Geld verdienen ließ. Beim Import von ausländischen Waren rechneten die Händler mit einer Marge von 25%, auch um zum Beispiel die Risiken beim Transport abzufedern.4 Auf diese Weise konnten sie beachtliche Gewinne einfahren.

Ihre Finanzkraft sicherte den Großkaufleuten auch politischen Einfluss und soziale Geltung. So tauchten im oben genannten wichtigsten Rat der Stadt (dem Inneren Rat oder auch Rat der Zwölfer) bis ins 16. Jahrhundert stets die gleichen Namen der reichsten und angesehensten Familien auf. Darunter waren zum Beispiel die Familie Ligsalz, Pütrich, Kazmair oder auch Ridler. Allesamt Namen, die den meisten Münchnerinnen heute noch bekannt sind – wenn auch eher aus dem Straßennetz.

Waren aus Nah und Fern

Auch der Handel außerhalb Europas blühte im Hoch- und Spätmittelalter auf. Über die Seidenstraße (die mehr ein ganzes Netzwerk, als eine einzelne Route bezeichnet) gelangten Waren aus China, Indien, Südostasien und der islamischen Welt in die europäischen Gebiete.

Kostbare und exotische Güter wie Gewürze, Stoffe, Porzellan u.v.m. transportierten Händler über weite Strecken nach Mittel- und Westeuropa. Auf diesem Wege kam es auch zum Austausch von Wissen, Ideen und Kunst. Auch in der mittelalterlichen Welt gab es keine abgegrenzten Kulturräume. Interkultureller Austausch und gegenseitige Beeinflussung von Kulturen ist so alt wie die Menschheit selbst.

In diesem Klima stiegen Städte wie Venedig zu kulturellen und wirtschaftlichen Metropolen auf. Aufgrund seiner Hafenlage wird das alte Venedig teilweise als “das Tor zum Orient” bezeichnet. Wer gute Handelsbeziehungen zu der mediterranen Hafenstadt unterhielt, hatte wertvollen Zugriff auf ein vielfältiges Warenangebot.

Gemälde von Vittore Carpaccio 1495

(Vittore Carpaccio, Didier Descouens, Accademia – Miracle of the Holy Cross at Rialto by Vittore Carpaccio, CC BY-SA 4.0)

München profitierte in dieser Hinsicht von seiner Nähe zu Italien. Münchner Kaufleute bezogen aus Venedig zahlreiche exotische und erlesene Güter. Sie handelten mit Gewürzen, Reis, Oliven und Mandeln, Leckereien wie Zucker, Feigen, Weinbeeren und Korinthen. Auch so exotische Dinge wie Weihrauch, Rohseide oder Korallen kamen auf diesem Wege nach München.

Außerdem verkauften Münchner Kaufleute Wein, Tuch und Eisen. Die bezogen sie unter anderem aus Südtirol, den Niederlanden, Italien und österreichischen Gebieten. Heute erinnert die Weinstraße nordwestlich vom Marienplatz noch an den ehemaligen Münchner Weinmarkt.

Das Münchner Zunftwesen

Wirtschaft und Handel im Mittelalter waren klar nach Zünften organisiert. Das galt sowohl für die Handwerksberufe als auch alle anderen Gewerbebetriebe. Die erste Zunft, die in München genannt wurde, war 1290 die der Schuhmacher. Die Zünfte garantierten ihren Mitgliedern eine Monopolstellung in Verkauf und Produktion und waren auf eine starke gemeinschaftliche Ordnung hin ausgerichtet.

Nicht jeder konnte Zugang zu einer Zunft bekommen. Um aufgenommen zu werden, musste man Bürger sein und ein Haus besitzen. Auch über Heirat konnte man zeitweise das Zunftrecht erhalten.

Juden war die Aufnahme in Zünfte zum Beispiel verwehrt, weshalb sie viele Berufe nicht ausüben konnten. Aus diesem Grund betätigten sich viele jüdische Kaufleute im Geldhandel. Auch weil Christen untereinander kein Geld gegen Zins verleihen durften, Juden an Christen allerdings schon. Aus dieser Zeit stammt das antijüdische Vorurteil des habgierigen jüdischen Geldverleihers, der sein Vermögen mit Wucherzinsen machte.

Das Zunftwesen hielt sich bis ins 19. Jahrhundert. Allerdings wurden seine Strukturen im Laufe der Jahrhunderte immer restriktiver und verknöcherter. Die Zünfte klammerten sich an ihre Monopolrechte, schotteten sich gegen jede Konkurrenz ab und versuchten den Wettbewerb zu kontrollieren.

Doch mit der Industrialisierung war die Veränderung im Wirtschaftswesen nicht mehr aufzuhalten. Manufakturen und Fabriken hatten die Zünfte nichts mehr entgegen zu setzen. Mit der Gewerbefreiheit von 1869 verloren sie völlig ihre Bedeutung.

Das Ende der bürgerlichen Blütezeit

Als in den 1490er Jahren erst Columbus Amerika entdeckte und es dann Vasco da Gamma gelang, das Kap der Guten Hoffnung zu umschiffen, brach ein neues Zeitalter an. Mit der Erschließung alternativer Seehandelswege und der Kolonialisierug der Welt, veränderte sich das Gesicht der europäischen Wirtschaft.

Auch ein neues Herrschaftsideal wurde im 16. Jahrhundert populär. Der Staat zog die Macht an sich, an dessen Spitze Monarchen saßen, die ihre Bürger bevormundeten und überwachten. Auch in München zeichnete sich diese Entwicklung immer stärker ab. Das städtische Bürgertum verlor an politischem Einfluss und Privilegien wie das Salzmonopol gingen an den Staat über.

München wurde 1505 Residenzstadt, wodurch sich die höfische Dominanz in der Stadt noch verstärkte. Als Kurfürst Maximilian I. 1597 das Zepter übernahm, beanspruchte er die völlige wirtschaftliche und politische Macht in der Stadt. Zwar waren München in den ersten zwei Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts noch einmal einige fette Jahre vergönnt. Doch als 1618 der Dreißigjährige Krieg begann, ließen auch die wirtschaftlichen Folgen nicht lange auf sich warten.

Inflation, Hungersnöte, horrende Ausgaben für Heer, Staat und Verteidigung ließen die städtischen Kassen immer leerer werden. Ein verschwenderischer und übermächtiger Staat tat sein übriges, dass das Wirtschaftsleben der Stadt nicht nur zum Ende des Krieges 1648 völlig am Boden lag. Durch die starke staatliche Bevormundung, Monopolisierung ganzer Wirtschaftszweige und unersättlicher Machtgier der regierenden Kurfürsten, erholte sich die Münchner Wirtschaft auch in den folgenden 150 Jahren kaum von den Nachwirkungen des Krieges.

Erinnerungen an die Blüte von Wirtschaft und Handel im Mittelalter

Eine vergleichbare Blüte wie die von Wirtschaft und Handel im Mittelalter konnte München lange nicht mehr erreichen. Mit dem städtisch geprägten Bürgertum ging auch die erste wirtschaftliche Hochphase der Stadt zu Ende.

Dennoch sind die Spuren der damaligen Zeit bis heute zu spüren. Denn ohne sie hätte es München niemals gegeben. Die Wurzeln der Stadt liegen in der ersten Phase bürgerlicher Souveränität und wirtschaftlichen Erfolgs. Der Marienplatz, ehemaliger Marktplatz und Zentrum dieser Epoche erinnert noch heute daran. Das Rathaus als Ort bürgerlicher Verwaltung und die freie Platzanlage stehen Pate für die ersten Jahrhunderte der Münchner Geschichte.

Du willst noch mehr wissen?

Falls du wissen willst, wie es mit Münchens Wirtschaft und Handel nach dem Mittelalter weiter ging, findest du hier eine passende Podcastfolge zum Anhören.

Literaturnachweis zu Wirtschaft und Handel im Mittelalter

Michael Schattenhofer: Wirtschaftsgeschichte Münchens. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, hsg. und erw. von Willibald Karl, München 2011.

Heinrich Wanderwitz: Salzhandel in Bayern bis zur Errichtung des herzoglichen Handelsmonopols, in: Manfred Treml/Wolfgang Jahn/Evamaria Brockhoff (Hsg.): Salz Macht Geschichte, Augsburg 1995, S. 213-222.

Richard Bauer: Geschichte Münchens, München 2008.

Nikolaus Wolf: Kurze Geschichte der Weltwirtschaft, in: Aus Politik und Zeitgeschichte (1-3/2014), auf bpb-online.

Heiko Fischer: Historischer Überblick über den Handel in Europa, Geschichte Wissen online.

Hubert Emmerig: Münzrecht (Mittelalter/Frühe Neuzeit), in: Historisches Lexikon Bayerns online.

- Den er übrigens nicht gewaltsam zerstörte, wie oft erzählt wird. Mehr interessante Hintergründe dazu findest du in dieser Podcastfolge zur Münchner Stadtgründung [↩]

- Michael Schattenhofer: Wirtschaftsgeschichte Münchens. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, hsg. und erw. von Willibald Karl, München 2011, S. 36 [↩]

- Im Jahr 1368 zählte München beinahe 10.000 Einwohner. Stadtkämmerei der Landeshauptstadt München: 1318-2018. 700 Jahre Kammerrechnung in München, abgerufen am 07.05.2021 [↩]

- Schattenhofer, S. 38 [↩]