“Vorrei che un oggetto che disegniamo durasse cent’anni, perché lo desideriamo, come desideriamo un oggetto egizio o maya. L’idea del durevole è per me un’idea profonda e morale. Ecco perché un designer, anche quando progetta un oggetto che sarà prodotto e che subirà un destino che non può conoscere direttamente, deve progettarlo come se fosse destinato a un luogo specifico: è il caso di una mia lampada Pipistrello, creata molti anni fa per il negozio Olivetti di Parigi”.

Questa riflessione di Gae Aulenti (1927-2012) sulla casa del futuro è contenuta in un piccolo libro dal titolo Vedere molto, immaginare molto, stampato da Edizioni di Comunità, casa editrice fondata proprio da Adriano Olivetti nel 1946. Una ventina di anni dopo disegnerà lo showroom dell’azienda piemontese in riva alla Senna e lo descriverà così: “Il disegno insegue l’idea di realizzare una Piazza d’Italia. Gli elementi costitutivi sono infatti quelli della piazza: i gradini, i livelli differenti e la continuità dello spazio”.

Vedere molto, immaginare molto è una raccolta di appunti, interventi pubblici, pensieri che la pluripremiata progettista friulana ma milanese di adozione metteva nero su bianco, allontanandosi per un po’ dallo spazio di un foglio A4 solitamente riempito con relazioni tecniche. Curioso il capitolo intitolato “Magia della casa senza architetto”, tratto da un dattiloscritto del 1964, in cui Aulenti descrive tre case straordinarie. La prima, a Milano, è quella di Roberto Sambonet, pittore e cacciatore di tendenze ante litteram, zeppa di ricordi di viaggio e di mobili che non passano inosservati: una poltrone sudanese smontabile, un pezzo di Mies van der Rohe, un’amaca comprata in Brasile.

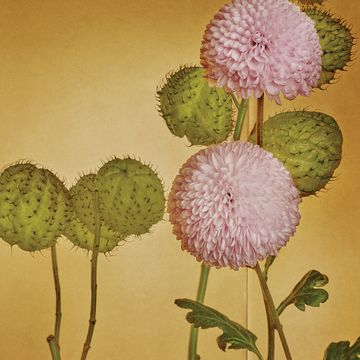

La seconda, a New York, è la casa di Jack Lenor Larsen, che disegnava tessuti per Frank Lloyd Wright e Jackie Kennedy: in continuo movimento, con i colori che seguono le stagioni e il bianco come filo conduttore. La terza abitazione, nel Connecticut, è quella dello scultore Alexander Calder e di sua moglie Louisa: impregnata dal profumo di fiori sontuosi ed esotici, le foto di famiglia appese alle pareti accanto alle opere di Mirò e di Lèger, le maniglie delle porte, i candelabri e le sedie costruite dall’artista stesso, i profumi della Francia in cucina.

Nella parte finale Gae Aulenti, che ha curato fra gli altri l’allestimento del Museo d’Orsay e del Museo Nazionale di Arte Moderna del Centre Pompidou nonché gli interni di Palazzo Grassi a Venezia, si sofferma sul rapporto fra architettura e opera d’arte. Rapporto non facile. “È difficilissimo, come si vedrà per Palazzo Grassi o per il museo di Istanbul, lavorare senza la collezione. La collezione è il contenuto del museo, senza il quale il museo non esiste ed è prioritaria su ogni altra categoria”.