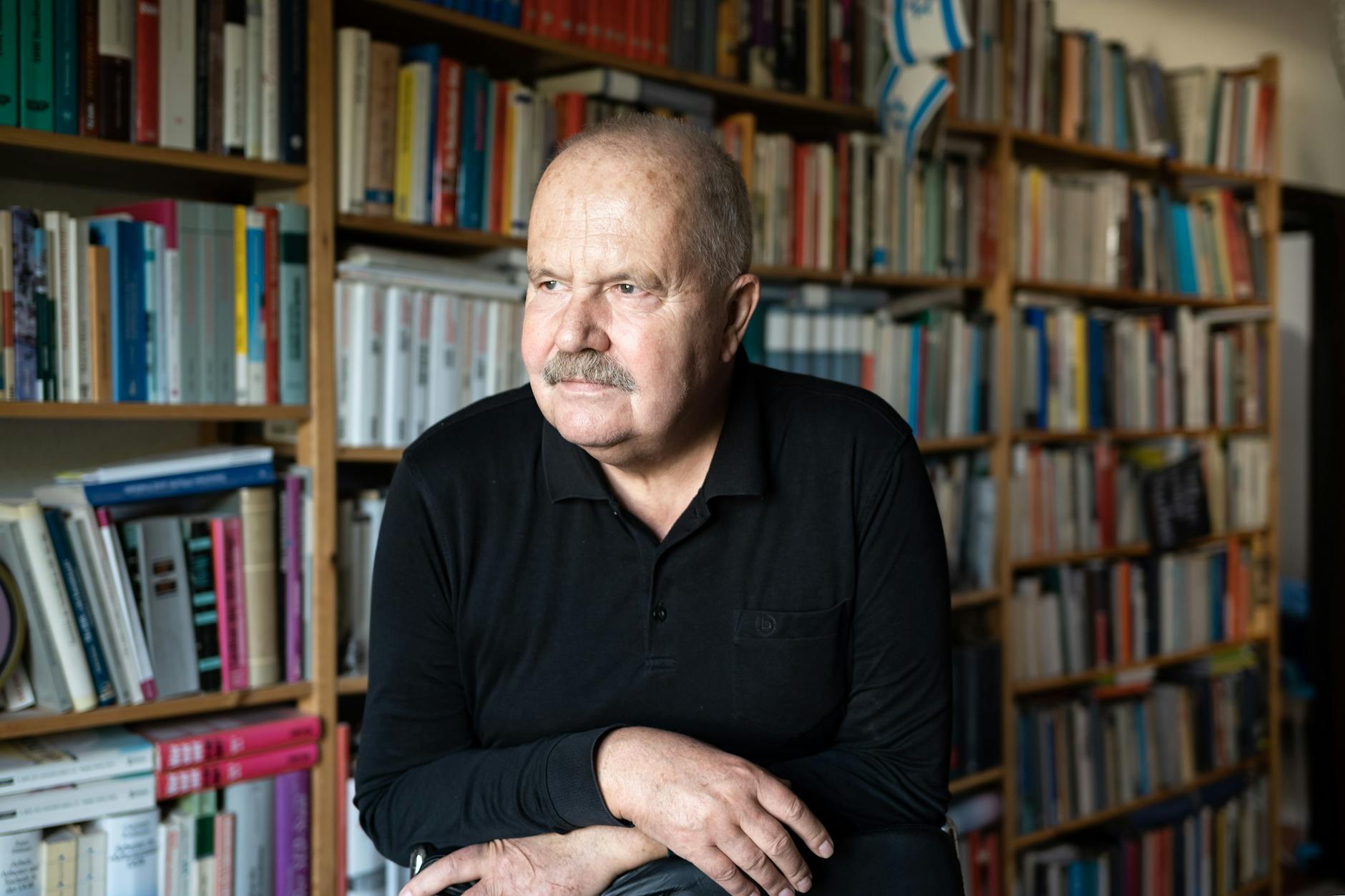

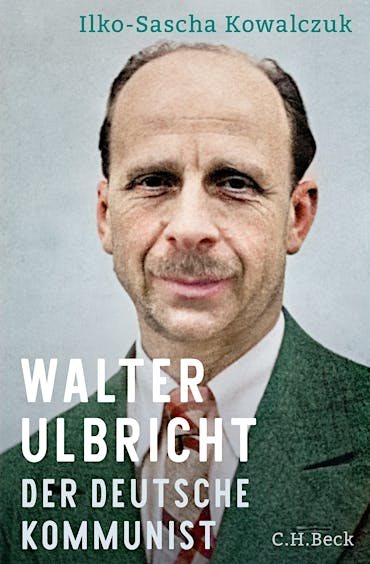

In den drei Jahrzehnten seit der Friedlichen Revolution hat der Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk Standardwerke zum Volksaufstand von 1953, zur Revolution 1989/90 und zur Transformation ab 1990 im Osten geschrieben. Jetzt folgt der erste Band der Walter-Ulbricht-Biografie – und damit die bisher umfassendste wissenschaftliche Darstellung des kommunistischen Revolutionärs und Parteiführers. Ein monumentales Werk, das auch als Geschichte des Weltkommunismus und der Kommunistischen Partei Deutschlands bis 1945 gelesen werden kann, ja muss.

Bescheidene Arbeiterfamilie aus Leipzig

Die Detailverliebtheit des Autors ist ein großer Gewinn. Sie war möglich, weil er in vielen Jahren Arbeit ein eigenes Verhältnis zu dem Politiker entwickelte und einen neuen Ulbricht entdeckte: belesen, bescheiden, voller Arbeitswut. Auch stimmte der deutsche Kommunist nicht immer mit sowjetischen Vorstellungen überein, wagte jedoch keinen offenen Widerspruch. Kowalczuks Sicht überrascht mich auch deshalb, weil mir der DDR-Funktionär schon als Kind als eine Verkörperung des Bösen erschien. Andere sahen es genauso, und es wird sich zeigen, ob Kowalczuk diese Sicht nachhaltig verändert.

Für den Autor ist Walter Ulbricht der politisch einflussreichste Leipziger. Er wuchs Ende des 19. Jahrhunderts in einer bescheiden lebenden Arbeiterfamilie auf, war ein ehrgeiziger Schüler, wurde Tischler und engagierte sich in der Sozialdemokratie. Wie viele Arbeiter wollte er sein Schicksal selbst in die Hand nehmen, lernte früh, Minderheitenpositionen zu behaupten und gegen den Mainstream zu leben.

Den Ersten Weltkrieg lehnte Ulbricht ab, dieser Krieg machte ihn zum Kommunisten. Er kehrte 1918 nach Leipzig zurück und wurde Mitglied der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei, des Spartakusbundes und des Arbeiter- und Soldatenrates. Ob die Novemberrevolution das wichtigste Ereignis in Ulbrichts Leben war, wie Kowalczuk meint, oder ob dies die Gründung der DDR 1949 war, scheint mir weiter offen zu sein. Ulbricht jedenfalls ging nach der Niederschlagung der Revolution das erste Mal in die Illegalität und fand, dass der Misserfolg im Fehlen einer leninistischen Kaderpartei begründet lag. Anfang Januar 1919 trat er in die KPD ein. Hier konnte er sein Organisationstalent beweisen und eine Karriere in einer Partei beginnen, die schnell zum wichtigsten Außenposten des sowjetischen, zentral organisierten Kommunismus wurde.

Meistgelesene Artikel

Leiter des KPD-Bezirks Berlin-Brandenburg

Ulbricht galt als guter Redner, sein sächsischer Dialekt spielte erst in der späteren DDR eine negative Rolle. Er liebte das geschriebene Wort, und der unversöhnliche Kampf gegen die Mehrheitssozialdemokratie und linke Strömungen, die sich nicht Moskau unterwarfen, war ihm selbstverständlich. 1921 wurde der Kommunist zum bezahlten Parteifunktionär und arbeitete erfolgreich an der Stalinisierung der KPD. Zur Fixierung auf Moskau gehörten ein rücksichtsloser Klassenkampf und das Ziel der Beseitigung der Demokratie durch eine Revolution.

Ulbrichts Weg führte ihn von Leipzig nach Thüringen, immer wieder aber auch nach Moskau und dann in die KPD-Zentrale in Berlin. Nach dem gescheiterten Aufstand der KPD 1923 folgten wiederum Illegalität und Auslandsaufenthalte – zuletzt in der Sowjetunion. 1929 kehrte er nach Deutschland zurück und leitete bis Ende 1932 den KPD-Bezirk Berlin-Brandenburg. Der Kampf gegen den Nationalsozialismus kam dazu, wobei Kowalczuk zu Recht darauf hinweist, dass KPD und NSDAP in bestimmten Fragen durchaus ähnliche Auffassungen vertraten.

Als Adolf Hitler 1933 an die Macht kam, gab es keine Aufstandspläne in Ulbrichts Partei, keine ausreichende Vorbereitung auf die Illegalität, stattdessen Verrat und Verhaftungen. Walter Ulbricht pendelte zwischen Paris, Prag und Moskau und musste sich der Angriffe zahlreicher „führender Genossen“ erwehren. Die KPD-Funktionäre bekämpften sich, wie Kowalczuk es beschreibt, bis aufs Messer. Nur der Hass auf die „Sozialfaschisten“ der Sozialdemokratie war noch stärker.

Nach der Stabilisierung des nationalsozialistischen Deutschlands 1934/35 und dem Beginn des „Großen Terrors“ in der Sowjetunion änderte der internationale Kommunismus seine Politik gegenüber der Sozialdemokratie. Jetzt bot er den „Sozialfaschisten“ eine Einheitsfront im Kampf gegen den Faschismus an. Dem folgte das Ziel einer Volksfront auch mit sogenannten bürgerlichen Kräften.

Kowalczuk schreibt, dass Ulbricht dies mittrug, aber angesichts seiner bisherigen Haltung wohl mehr „log und verfälschte“, als er selbst zugab. Außerdem erfährt der Leser viel über das Privatleben des Parteiführers in Moskau als Zentrum des Weltkommunismus. Hier galt es, die Stalin‘schen Mordaktionen zu überleben und die Volten der Außenpolitik mitzumachen – wie 1939 das deutsch-sowjetische Nichtangriffsabkommen mit dem geheimen Zusatzprotokoll über die Aufteilung Mittelosteuropas.

Führender KPD-Funktionär im Sommer 1944

Der deutsche Überfall auf die Sowjetunion im Juni 1941 änderte alles. Jetzt ging es um die ideologische Betreuung deutscher Kriegsgefangener, Propaganda an der Front und Planungen für die Zeit nach Hitler. Im Sommer 1944 gelang es Ulbricht, zum führenden KPD-Funktionär aufzusteigen. Seine Vorstellungen über ein Nachkriegsdeutschland stimmten mit denen Moskaus nicht immer überein. Ulbricht wollte ein sozialistisches Deutschland, Stalin einen demokratischen, antifaschistischen Staat. Ulbricht war geschmeidig genug, sich anzupassen. Welche Stellung er letztlich in der Geschichte einnimmt, bleibt am Ende des ersten Bandes der Biografie offen. Klar ist aber bereits jetzt, dass das Buch hervorragend in die neue Diskussion um die Geschichte des deutschen Kommunismus und der DDR passt.