Wien | Belvedere: Lovis Corinth Malerische Freiheit und sinnliche Themen

Lovis Corinth, Der Herzogstand am Walchensee im Schnee, Detail, 1922, Öl/Lw, 78 x 98 cm (Belvedere, Wien)

Lovis Corinth – der Ostpreuße in Berlin – gilt als einer der drei bedeutendsten Impressionisten der deutschen Kunstgeschichte, vollzog er doch den Übergang vom Realismus zum Impressionismus.1 Häufig wird sein Spätwerk auch mit dem Expressionismus in Verbindung gebracht. Corinths Kunst kann man als Scharnier zwischen dem 19. und frühen 20. Jahrhundert verstehen, seine Themenwahl (im Belvedere fehlt das religiöse Sujet) ist ungemein vielseitig, seine Malweise wandlungsreich und seine künstlerische Haltung der Lebensfreude verpflichtet (→ Lovis Corinth: Biografie). Dass seine Ehefrau Charlotte Berend-Corinth in dieser Schau im Belvedere nur als Modell und Mutter nicht aber als Organisatorin, Erbauerin des Hauses am Walchensee und eigenständige Künstlerin in Erscheinung treten darf, schmerzt.

Lovis Corinth

Das Leben – ein Fest

Österreich | Wien: Belvedere

18.6. – 3.10.2021

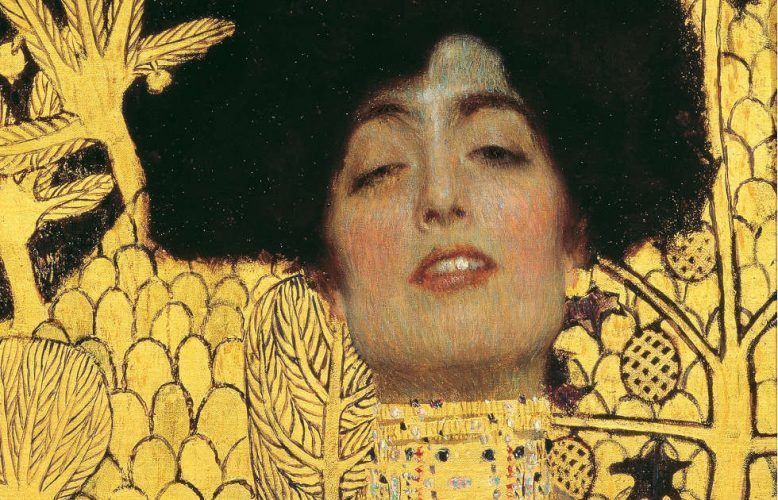

Die Sommerausstellung 2021 des Belvedere zeigt Corinth als kompromisslos modernen und anti-akademischen, als mythologische Themen neu denkenden Maler, als einfühlsamen Porträtisten von Mensch und Natur. Die Präsentation im Oberen Belvedere setzt gleichsam einen Gegenpol zur Wiener Moderne rund um Gustav Klimt und Egon Schiele, deren Décadence und psychologische Durchdringung im Vergleich zu Corinth mit Begriffen wie „verfeinert“ oder „sensibel“ beschrieben werden könnten.2 Wenig erinnert angesichts der Gemälde Corinths an seine Studienjahre in Königsberg und an der Münchner Akademie, an seine Lehrzeit in Antwerpen und Paris. Der „Sprung in die Moderne“ gelang dem Maler scheinbar mühelos und – zur Überraschung des heutigen Publikums – mit einer Rückbesinnung auf die Werke von Tizian, Peter Paul Rubens, Frans Hals und Rembrandt van Rijn, aber mit Bezügen auf die Münchner Alla-prima-Malerei, vor allem auf Wilhelm Trübner.

- Lovis Corinth, Joseph und Potiphars Weib (II. Fassung), 1914 (Kunstmuseum Krefeld, ARTOTHEK, Foto: Volker Döhne)

- Lovis Corinth, Die Sängerin Frieda Halbe, 1905 (© Belvedere, Wien, Foto: Johannes Stoll)

Auch wenn Kurator Alexander Klee die Corinth-Ausstellung im Belvedere mit Familienporträts beginnt, so führt er im Kapitel Stillleben – zwischen abundanten Blumensträußen und herrlich düsteren Schlachthausszenen – jene taktilen und sinnlichen Qualitäten Corinth’scher Kompositionen vor, welche im Zentrum seines Corinth-Konzepts stehen. Dass der Künstler, der zeitlebens an Depression litt und sich rauschenden Festen und dem Alkohol gleichermaßen verschrieb, eine sinnliche Malerei anstrebte, ist nahezu in jedem Bild offenkundig: Seine Welt ist eine diesseitige mit festlicher Atmosphäre, die er mit einer Sinne betörenden Farbigkeit und offenem Pinselstrich realisiert. Der zeitgenössische Diskurs über das „Malerische“, losgetreten von Wilhelm Leibl, traf in Corinth auf einen ausgesprochen kühnen Maler mit Ehrgeiz und Kraft. Sein offener Strich zeigt sich in allen Motiven, egal ob er damit einen sich windenden Frauenakt oder einen erlegten Hasen wiedergibt. Gleichzeitig verschloss Corinth nie seine Augen vor dem Tod, was ihn vor allem in den mythologischen und religiösen Sujets zu einem Hauptvertreter der Décadence macht. In „Totenkopf mit Eichenlaub“ von 1921 verbinden sich kongenial Natur und Tod, eine „natura morta“ eben (italienisch „tote Natur“ für Stillleben). Ja, Provokation liegt in der Luft, wenn Lovis Corinth sich dem Blumenschmuck eines Banketts oder seiner geliebten Königsberger Marzipantorte malerisch zuwandte. Man mag angesichts dieser Köstlichkeiten ein Setting aus Thomas Manns Jahrhundertroman „Die Buddenbrooks“ von 1901 heraufbeschwören:

„Ein kolossaler, ziegelroter, panierter Schinken […] geräuchert, gekocht nebst brauner, säuerlicher Schalottensauce und solchen Mengen von Gemüsen, dass alle aus einer einzigen Schüssel sich hätten sättigen können. [… dazu noch] konservierte Früchte, Pleddenpudding, Plumpudding, Makronen, Biskuits, Himbeeren, Eiercreme, Bordeaux, Dessertwein und Lebenswasser.“3

- Lovis Corinth, Herbert Eulenberg, 1924, Öl/Lw, 60 x 50 cm (Belvedere, Wien)

- Lovis Corinth, Stillleben mit Chrysanthemen und Amaryllis, 1922, Öl/Lw, 121 x 96 cm (Belvedere, Wien)

Corinth hautnah

Eines der neun Gemälde in der Sammlung des Belvedere, Wien, zeigt einen „Liegenden, weiblichen Akt“ (1907). Was der Titel unterschlägt, ist die Bewegung des sich auf einem weißen Leintuch und vor einer weißen Wand windenden Modells und die Konzentration des Malers darauf. Die Taille befindet sich etwa in der Bildmitte, ihr linkes Bein ragt nach vor, den Betrachtenden entgegen, die Arme nehmen die Bewegung auf, was die Haltung instabil erscheinen lässt. Körperlichkeit spielt im Werk von Lovis Corinth eine herausragende Rolle. Der Maler sah dieses Werk als Paradebeispiel für die Darstellung von Verkürzungen an und nutzte es als Illustration in seinem Buch „Das Erlernen der Malerei“. Einzig der Körper schafft den Raum, wodurch die komplexe Haltung erklärt ist.4 Die junge Frau scheint wie in einer Momentaufnahme festgehalten zu sein. Ihr Blick antwortet ruhig, ihr Körper zeigt sich wie auf einem Präsentierteller. Haut und Präsenz, so scheint es, sind die Hauptthemen des Bildes. Die Suche nach Natürlichkeit und Wahrhaftigkeit steckt in jedem Farbfleck, mit dem Corinth Hautton beschreibt.

- Lovis Corinth, Liegender weiblicher Akt, 1907 (© Belvedere, Wien, Foto: Johannes Stoll)

- Lovis Corinth, Die Waffen des Mars, 1910, Öl auf Leinwand, 141,5 x 181 cm (Belvedere, Wien)

Leicht wechselt der Maler von unschuldigen Akten zu Grenzüberschreitungen: Die Präsenz und Gewalt von Potiphars Weib in der Josephsszene aus dem Jahr 1914 und der selbstverliebte Blick der Venus auf sich selbst in den „Waffen des Mars“ (1910, Belvedere) hat etwas Überwältigendes aber auch Künstliches. Corinth spürt der Lust nach und übertreibt auf eine fast karikaturhafte Weise die Charaktere seiner Bilderzählungen. In einer Zeit, in der körperfeindliche Sittlichkeit und Moral hochgehalten wurden, feierte Lovis Corinth das Fleisch und die Instinkte. Oder mit Nietzsche argumentiert:

„Moral verneint das Leben.“5

- Lovis Corinth, Der Herzogstand am Walchensee im Schnee, 1922, Öl/Lw, 78 x 98 cm (Belvedere, Wien)

Walchensee

Im Juli 1918 verbrachten Lovis Corinth und seine Familie erstmals den Sommer am Walchensee in Bayern. Der Maler begeisterte sich so sehr für das Farbenspiel von See, Gebirgswelt (Wetterstein) und Himmel, dass seine Ehefrau Charlotte die Idee entwickelte, ein Haus zu bauen.

„Bald blitzt er wie ein Smaragd, bald wird er blau wie ein Saphir und dann glitzern Amethyste im Ring mit der gewaltigen Einfassung von alten schwarzen Tannen, die sich noch schwärzer in dem klaren Wasser spiegeln. […] Wunderschön ist der Walchensee, wenn der Himmel schön ist, aber unheimlich, wenn die Naturgewalten toben. Wenn die Steinlawinen von den Bergspitzen herunterrollen und die stärksten Bäume wie Streichhölzer knicken, kennzeichnen sie die Spur ihres Unheils in grauenvoller Verwüstung bis in den See hinein.“6 (Lovis Corinth, März 1921)

Bis zu seinem Tod im Jahr 1925 schuf Corinth etwa 60 Gemälde vom Walchensee, davon sind sechs im Belvedere zu sehen. Charlotte Berend-Corinth erinnerte sich, dass die begehrten Landschaften in nur 20 bis 30 Minuten entstanden sind. Der Berliner Maler ließ die wilde Malerei immer vor dem Motiv entstehen, worauf auch der Klapprahmen des Bildes „Der Walchensee mit Herzogstand im Schnee“ (1922) verweist. Corinth wählte für seine Interpretationen der Landschaft im Jahreszeitenwechsel einen erhöhten Standpunkt mit Fernblick. Der Walchensee stößt meist von links wie ein Keil in die Kompositionen, den Abschluss bildet das Massiv des Wettersteins im Hintergrund. Im Vordergrund belebt Vegetation den Ausblick, hochaufragende Bäume, zu Farbflecken zusammengefasste Blumenköpfe oder Wiesen. Lassen sich die Blüten im „Blühenden Bauerngarten“ von 1904 (Museum Wiesbaden) noch identifizieren, so verwandelt der alternde Maler das Gesehene in ein Mosaik tonal abgestimmter Farbtupfen.

Weder die Landschaften noch die Selbstporträts lassen vermuten, dass an düsteren Tagen den Maler massive Selbstzweifel plagten. Stattdessen zeigte er sich selbst hochaufgerichtet, mit massigem Körper und zunehmend forschem Blick. Die im Belvedere ausgestellten Porträts machen Staunen ob der malerischen Kühnheit, mit der Corinth ans Werk ging; konventionellere Auftragsporträts, die es von seiner Hand auch gibt, sind ausgespart. Ein tanzender Derwisch könnte genauso ein Selbstporträt in Verkleidung sein wie ein Stier am rosa Seidenband (nur in Saarbrücken ausgestellt). Der vom Belvedere diagnostizierte „Sprung in die Moderne“ überzeugt wie auch der Untertitel der Schau, der die dionysischen Qualitäten von Corinths Kunst unterstreicht.

Die Ausstellung wird gemeinsam mit dem Saarlandmuseum in Saarbrücken realisiert und im Herbst/Winter 2021/22 dort gezeigt.

Kuratiert von Alexander Klee.

- Lovis Corinth, Walchensee, Blick auf Wetterstein, 1921 (Saarlandmuseum – Moderne Galerie, Saarbrücken, Foto: Tom Gundelwein)

Lovis Corinth im Belvedere: Bilder

- Lovis Corinth, Die Logenbrüder, 1898/99 (Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau, München)

- Lovis Corinth, Die Lebensalter (Teil I), 1904 (Privatbesitz)

- Lovis Corinth, Tanzender Derwisch, 1904 (Buchheim Museum der Phantasie, Bernried am Starnberger See)

- Lovis Corinth, Frau Marie Moll, 1905 (© Belvedere, Wien)

- Lovis Corinth, Die Sängerin Frieda Halbe, 1905 (© Belvedere, Wien)

- Lovis Corinth, Liegender weiblicher Akt, 1907 (© Belvedere, Wien)

- Lovis Corinth, Die Waffen des Mars, 1910, Öl auf Leinwand, 141,5 x 181 cm (Belvedere, Wien)

- Lovis Corinth, Dame am Goldfischbassin, 1911 (Belvedere, Wien)

- Lovis Corinth, Tiroler Landschaft mit Brücke, 1913 (© Belvedere, Wien)

- Lovis Corinth, Joseph und Potiphars Weib (II. Fassung), 1914 (Kunstmuseum Krefeld, ARTOTHEK)

- Lovis Corinth, Selbstporträt, 1920–1921, Radierung (© Belvedere, Wien)

- Lovis Corinth, Walchensee, Blick auf Wetterstein, 1921 (Saarlandmuseum – Moderne Galerie, Saarbrücken)

- Lovis Corinth, Der Herzogstand am Walchensee im Schnee, 1922, Öl/Lw, 78 x 98 cm (Belvedere, Wien)

- Lovis Corinth, Stillleben mit Chrysanthemen und Amaryllis, 1922, Öl/Lw, 121 x 96 cm (Belvedere, Wien)

- Lovis Corinth, Geburt der Venus, 1923 (Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg)

- Lovis Corinth, Herbert Eulenberg, 1924, Öl/Lw, 60 x 50 cm (Belvedere, Wien)

- Ausstellungsansicht Lovis Corinth. Das Leben, ein Fest! Foto: Johannes Stoll / Belvedere, Wien

Weitere Beiträge zu Lovis Corinth

- Auch wenn sich Alexander Klee vehement gegen eine Verortung Corinths im Impressionismus und vor allem im Expressionismus ausspricht, so sei doch darauf verwiesen, dass dieser Diskurs bereits eine fünfzigjährige Geschichte (beginnend mit Hans-Jürgen Imielas Slevogt-Monografie, 1957) und sich die „Einordnung“ Corinths in den deutschen Impressionismus, obschon in regelmäßigen Abständen kritisch hinterfragt, durchgesetzt hat.

- Corinths „Salome“ von 1900 aus dem Museum der bildenden Künste, Leipzig, hätte sich für einen Vergleich angeboten, ist allerdings nicht in der Belvedere-Ausstellung zu sehen.

- Thomas Mann, Buddenbrooks (1901), 1990, S. 28.

- Vielleicht ist aber auch eine gewisse formale Nähe zu jenem Frauenakt rechts außen in Jacques-Louis Davids „Türkischem Bad“ nicht zufällig.

- Friedrich Nietzsche, Der Fall Wagner (1888), Nietzsche KSA, Bd. 6, München 1980, S. 87.

- Zit. n. Kathrin Elvers-Švamberk, Natur – Landschaft – Raum. Die Bilder vom Walchensee, in: Lovis Corinth (Ausst.-Kat. Belvedere, Wien), München 2021, S. 44; siehe: Lovis Corinth. Die Bilder vom Walchensee: Vision und Realität (Aust.-Kat. Ostdeutsche Galerie Regensburg; Kunsthalle Bremen, 1986), Regensburg 1986.

![Pablo Picasso, Die orangefarbene Bluse – Dora Maar [Le corsage orange – Dora Maar], 21.04.1940, Öl auf Leinwand, 73 × 60 cm (Sammlung Würth, Foto: Volker Naumann, Schönaich © Succession Picasso/Bildrecht, Wien 2022)](https://artinwords.de/wp-content/uploads/Pablo-Picasso-Die-orangefarbene-Bluse-–-Dora-Maar-21.4.1940-778x500.jpg)