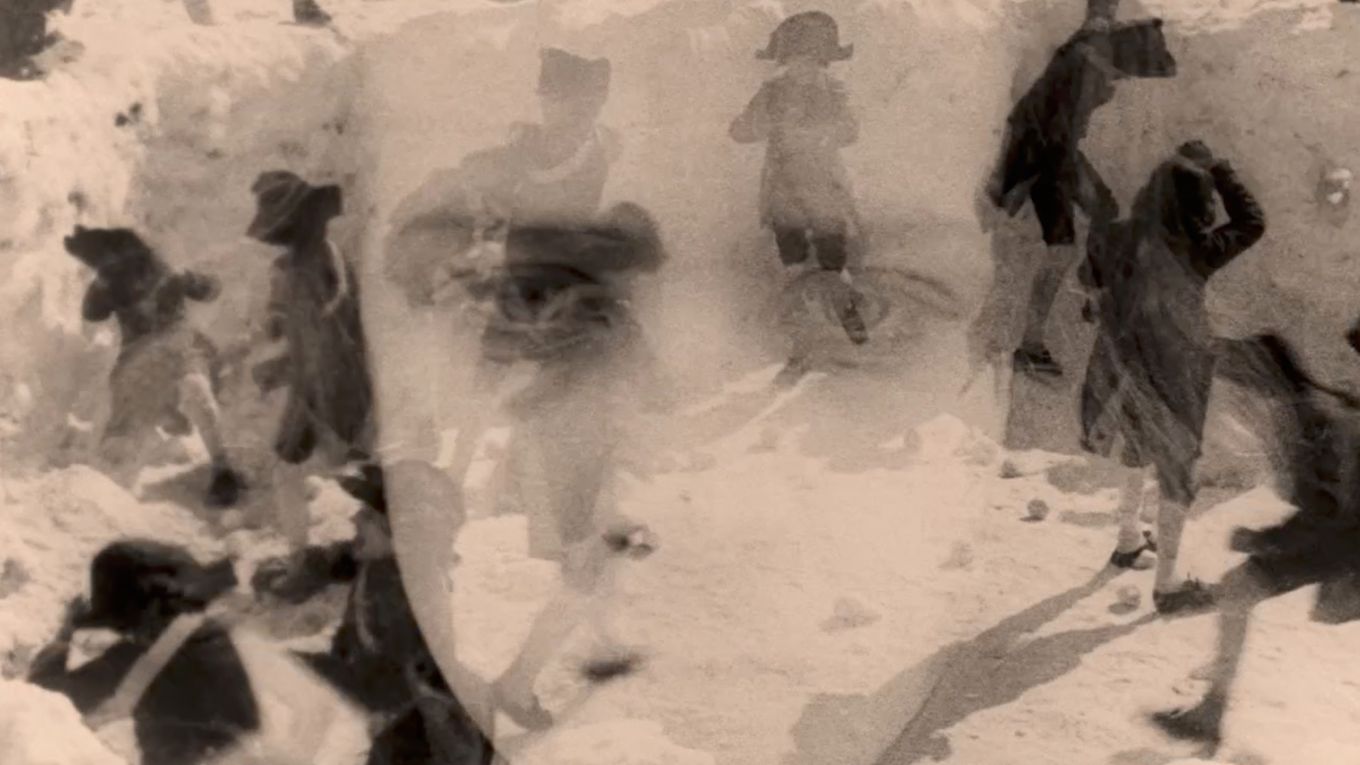

Napoléon vu par Abel Gance en ouverture de Cannes Classics, interview de Frédéric Bonnaud

Napoléon vu par Abel Gance : présentation en ouverture de Cannes Classics de la première partie (3h40) du film monumental d’Abel Gance (1927), en présence de Costa-Gravas, président de la Cinémathèque française, et de Frédéric Bonnaud, son directeur général. Ce dernier déroule l’histoire de cette exceptionnelle reconstruction de film, qui a duré 15 ans.

Vous tenez au terme de reconstruction, au-delà de la restauration. Quelles en ont été les étapes ?

Le processus a duré 15 ans et coûté 4 millions d’euros. Pour comprendre, il faut savoir que l’on connaissait l’existence de la version « Apollo » du film, nommée ainsi d’après un cinéma parisien où Gance avait montré son film monté, d’une durée de 9h30. Ensuite, il y avait cette version pensée pour les officiels, le président de la République, l’Opéra de Paris, d’une durée de 11h44 et qu’on appelait version « Opéra ». De la version Apollo, il a coupé le nécessaire pour aboutir à une version de sept heures, qu’on appelle « grande version ». Cette version, personne ne l’a vue depuis 1927. Personne. Parce qu’il faut comprendre que Napoléon est un film sans négatif. Nantes a commis l’erreur tragique de l’envoyer aux États-Unis pour l’exploitation américaine et il n’en est jamais revenu. On a donc fait démarrer une expertise pour savoir si l’on avait les éléments nécessaires, y compris écrits de la main d’Abel Gance, pour reconstituer cette version dite « grande version » et après ce siècle de restaurations plus ou moins boiteuses, parvenir à une restauration qui respecterait les vœux d’Abel Gance.

Était-ce faisable ? On s’est lancé dans un gigantesque travail d’inventaire : on a inventorié, en France, toutes les boîtes contenant des morceaux de Napoléon, puis cherché dans les archives du monde entier. Il nous fallait la « Pierre de Rosette » pour déchiffrer cet alphabet et l’on a mis longtemps à s’apercevoir que Marie Epstein, collaboratrice d’Abel Gance et d’Henri Langlois dans les années 60, avait fait un séquencier écrit extrêmement détaillé de cette grande version. On avait le patron, comme on dit en couture, à partir de là, les choses devenaient possibles.

« Aucune restauration devenue reconstruction ne ressemble dans l’histoire du cinéma à quelque chose d’une telle ambition. ».

Imaginez un patchwork, une couverture de couleurs où l’on prend des petits bouts de laine. On avait à peu près tout, dans le désordre, et on savait ce qu’Abel Gance voulait monter grâce au patron. Ensuite, il a fallu trouver une machine pour égaliser tout ça, pour éviter de passer n’importe comment d’un plan à un autre. Ce nitro scan était développé par le laboratoire Éclair, avec qui nous nous sommes mis à travailler, mais il a fait faillite, ce qui a ralenti le travail. Mais on avait retrouvé les morceaux qui nous manquaient, c’était ça le miracle. Ce n’est donc pas une simple restauration, mais bien la reconstruction d’un film que personne n’avait jamais vu depuis un siècle.

Qu’est-ce qui fait la magie de ce film ?

Il y a l’histoire un peu mythique, les restaurations successives auxquelles personne ne comprend rien, et puis, il y a l’objet en lui-même. Un objet filmique totalement incongru qui s’appelle Napoléon et non Bonaparte, alors que le film s’arrête bien avant que Bonaparte ne soit devenu Napoléon. C’est censé être un biopic, comme on dit aujourd’hui, mais en fait, ce n’est pas ça du tout. C’est une sorte d’odyssée expérimentale, un film qui essaie d’inventer un art nouveau, où l’on réinventerait le montage du cinéma en même temps que le cinéma lui-même. C’est d’une ambition folle et d’une incroyable audace en termes de montage et d’écriture. Gance a beaucoup d’idées, il les applique toutes et elles sont toutes bonnes.

« Napoléon excède de beaucoup ce qu’on appelle un film de patrimoine. C’est un film qui est tellement en avance sur son temps, tellement expérimental et novateur, qu’il en est extrêmement contemporain. »

Et la partition ?

C’est un film sans musique, sans partition, donc il fallait tout refaire. Il a fallu inventer une partition pour sept heures de film. Gance avait travaillé avec le compositeur Honegger pour La Roue. Ça s’était très bien passé pour ce film, mais ça s’est très mal passé pour Napoléon. Honegger n’a pas réussi à faire une partition, il n’a fait que quelques morceaux qui ne lui plaisaient pas. Donc, Gance a fait ce qu’on faisait à l’époque, un pot-pourri : l’orchestre jouait de grands airs symphoniques, un peu au hasard. Nous avons fait la même chose, sauf que ce n’était pas au hasard. On a travaillé avec cette personne qui a un ordinateur dans la tête et connaît tous les airs symphoniques du répertoire, même le plus obscur : il s’appelle Simon Coquet. Il a d’abord travaillé avec des disques et des enregistrements qui existaient déjà, mais il n’était pas question de monter des disques, c’était indigne de la valeur du projet.

Un seul enregistrement de 7h fait de raccords entre des disques sur Spotify, il faut être aussi génial que Simon pour y arriver. Après, il a fallu faire une partition. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que cela représente plusieurs milliers de pages. C’est phénoménal. À partir de l’établissement de cette partition, il a enfin fallu trouver des orchestres, les deux orchestres symphoniques de Radio France : un chœur et un ténor, Benjamin Bernheim pour chanter La Marseillaise. Il a fallu enregistrer pour faire le DCP musical de la première partie pour Cannes et ensuite être prêt à faire des live comme ceux que nous ferons début juillet à La Seine musicale à Boulogne.