Die wichtigsten Ausstellungen in Berlin: Die Kunstwelt ist immer in Bewegung. Was es Neues gibt, was sich weiter lohnt und wo ihr noch unbedingt hin müsst, bevor es zu spät ist, lest ihr hier. Claudia Wahjudi und Ina Hildebrandt geben Tipps für neue Kunst und aktuelle Ausstellungen in Berlin – und für letzte Chancen, bevor es zu spät ist.

Neue Ausstellungen

Welche Ausstellungen sind gerade neu? Hier lest ihr, was in der Kunstwelt neu eröffnet wurde und was wir kürzlich besucht haben.

Marianna Simnett: „Winner“ im Hamburger Bahnhof

Marianna Simnett zeigt im Hamburger Bahnhof eine Ausstellung über Fußball. Es geht um Leidenschaft, Gewalt und Einsamkeit im Stadion, und, ja, auch um die Melancholie, die an Würstchenbuden herrscht. Auf schräg gestellten Leinwänden laufen Videos mit kraftvollen und aufwändigen Choreografien zu Musik und bearbeiteten Originalsounds. Tänzer:innen führen Fouls in Zeitlupe auf, Maskottchen mutieren zu Ultras, die Spieler:innen beleidigen und isolieren eine von Wendy Houstoun perfekt verkörperte, in ihren Entscheidungen furchtbar einsame Schiedsrichterin. Für diese Inszenierung konnte die Performancekünstlerin Marianna Simnett unter anderem in einer Ausbildungsstätte für Schiedsrichter recherchieren: Die Kooperation des Museums mit der „Stiftung Fußball und Kultur EURO 2024“ hat Türen geöffnet. Und dass die in Berlin lebende Künstlerin aus dem Soccer-Land Großbritannien kommt, schadet auf keinen Fall: Schaut man länger hin, meint man sogar, britischen Klassenkampf zu sehen.

- Hamburger Bahnhof – Nationalgalerie der Gegenwart Invalidenstr. 50/51, Tiergarten, Di, Mi, Fr 10–18 Uhr, Do 10–20, Sa + So 11–18 Uhr, 14/ 7 €, bis 18 J, TLE + 1. So/ Monat frei, www.smb.museum, bis 3.11.

- 23.5., 18 Uhr: Was heißt hier „Fußball“? Gespräch mit Jack de la Mare (Gründer des Magazins Gegenpresse) und Kuratorin Charlotte Knaup

„Cures: Chronic Promises“ bei Savvy Contemporary

Heilungen seien chronische Versprechen, behauptet der Titel der neuen Gruppenausstellung bei Savvy Contemporary. Bevor Besuchende dazu kommen, diese Worte auf die Goldwaage zu legen, können einige der kollektiv geschaffenen Arbeiten sie bereits voll erwischt haben, allen voran Lili Nascimentos bildmächtiger, autobiografischer Filmessay. Er handelt von der globalen Ungleichbehandlung von AIDS-Patient:innen, konkret: von Kindern in Brasilien, die mit HIV und AIDS leben müssen. Auch Shūji Terayamas fast 50 Jahre alten autofiktionalen Videos aus Japan können stark berühren. Sie thematisieren Verletzlichkeit, Krankheit und Verlust – was bleibt, ist Trauer. Lyrik, weitere Filme sowie Textil- und Knüpfarbeiten wie von Imelda Cajipe Endaya (Abb.) stellen Perspektiven auf indigene und alternative Heilverfahren vor. Über die Erfolgsaussichten mancher mögen Besuchende geteilter Meinung sein, aber sprechen sie jene zarte Sprache der Kunst, die bei Savvy den Ton setzt, seit Renan Laru-An 2023 die Leitung des großen Projektraums übernommen hat.

- Savvy Contemporary Reinickendorfer Str. 17, Wedding, Do–So 14–19 Uhr,

Website, bis 21.6. - 25.5., 16 Uhr: Führung auf Englisch mit Lili Somogyi and Kelly Krugman

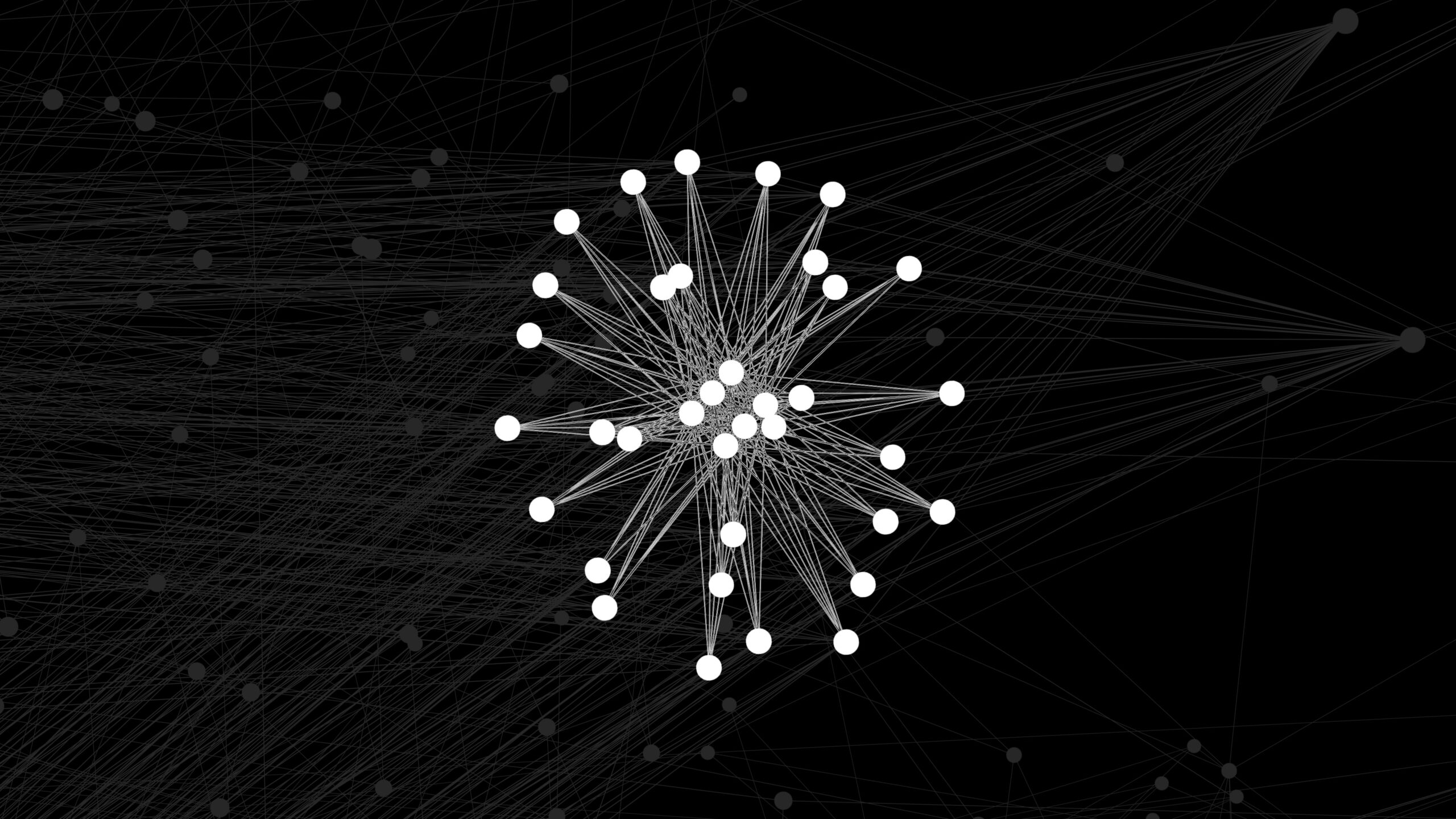

Clemens von Wedemeyer: „Social Geometry“ bei KOW Berlin

Vorsicht, diese Ausstellung kann schlechte Laune machen, gerade weil Clemens von Wedemeyers Videos bestechend gut sind. Überzeugend klar rückt der Berliner Künstler die Macht der Digitalkonzerne ins Bild. In der titelgebenden größeren Arbeit, einer abstrakt anmutenden Animation, verbinden sich weiße Punkte auf schwarzem Grund wie in interaktiven wissenschaftlichen Grafiken zu immer neuen Netzen (Abb.). Die Stimme der Musikerin Anne Clark suggeriert dazu, dass hier Gruppierungen von Individuen und soziale Bewegungen zu sehen seien. Die zweite Arbeit, „Surface Composition“ (2024), ist gegenständlich. In den USA hat von Wedemeyer die nichtssagenden, abweisenden Fassaden weltweit agierender Tech-Firmen gefilmt. Hier also arbeiten die Menschen, die unsere Daten sammeln, die unser Leben vielleicht so wahrnehmen wie wir die Cluster in dem abstrakten Film. Bedrückend. Aber gut, das einmal so klar vor Augen zu haben.

- KOW Berlin Lindenstr. 35, Kreuzberg, Di–Sa 12–18 Uhr, Website, bis 29.6.

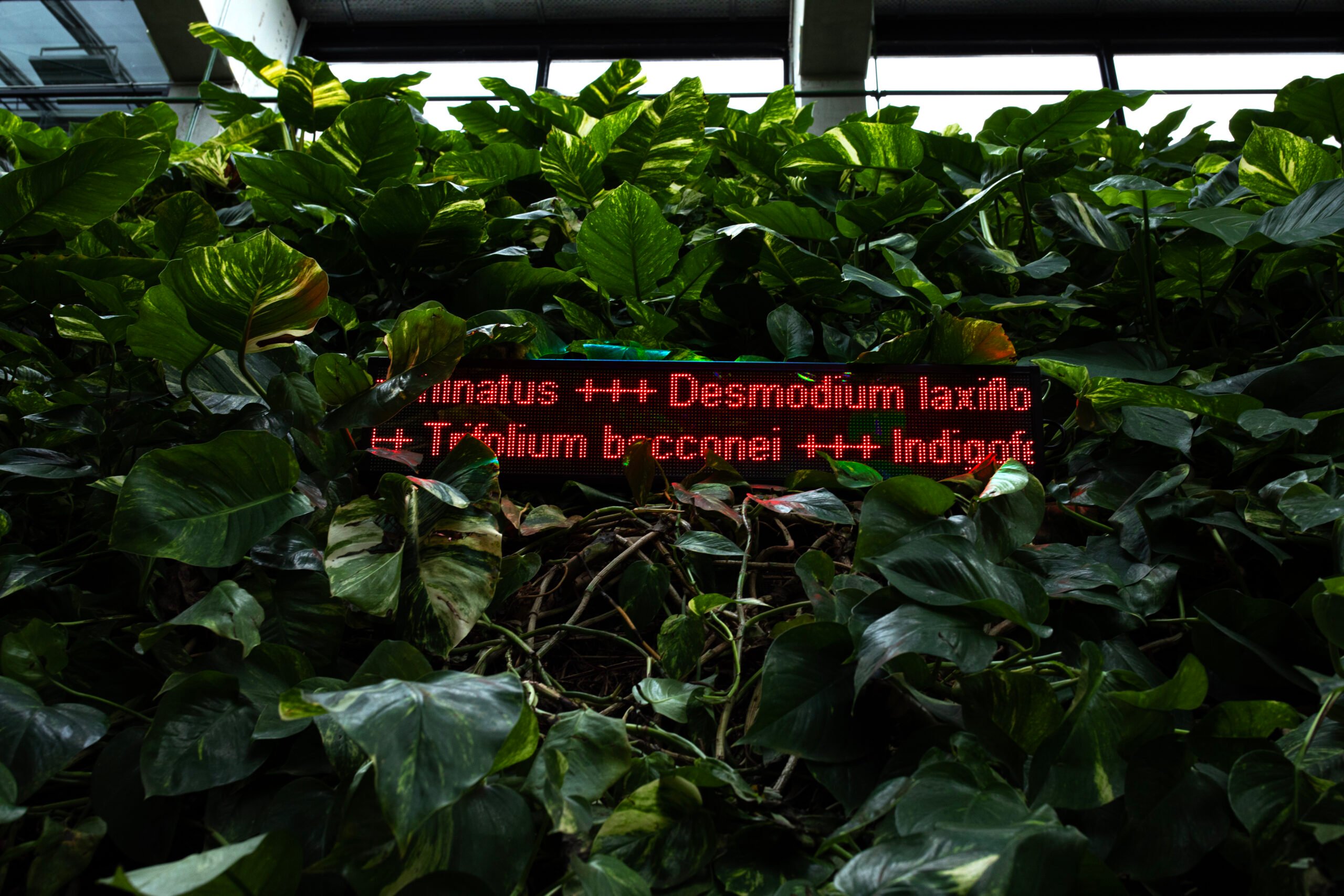

„Echoes of the Future: künstlerische Interventionen” in der Biosphäre Potsdam

Es hat eine Weile gedauert, bis wir gelernt haben, dass Fische nicht stumm sind. Verfeinerte Technik hat es möglich gemacht. Ähnlich verhält es sich bei Bäumen: Auch sie erzeugen Klänge. Udo Koloska macht sie hörbar, in seiner Klang- und Lichtinstallation zum Baumsterben im Harz. Koloskas „Afterlife“ ist Teil einer Gruppenausstellung des Kunstvereins Artifakt in der Biosphäre, dem großen Tropenhaus in Potsdam. Sechs Künstler und Künstlerinnen intervenieren zwischen Bananenbäumen und Schmetterlingshaus mit Beiträgen zu Artensterben, Klima und dem menschlichen Umgang mit Natur. Kuratiert von Tuçe Erel, wurden die Arbeiten behutsam in das Biotop eingelassen und ergänzen die künstliche Lehridylle nun um skeptische Einwürfe. Das Spektrum reicht von von Käthe Wenzels hängenden Plastiken aus Nutztierknochen bis zu Swaantje Güntzels LED-Band mit den lateinischen Namen von Pflanzen, deren Saatgut in der Svalbard-Samenbank von Norwegen lagert (Abb.). Der schöne Nebeneffekt eines Ausstellungsbesuchs: Auf dem Weg zur Kunst kommen Besuchende in fast alle Winkel der Biosphäre.

- Biosphäre Potsdam Georg-Herrmann-Allee 99, 14469 Potsdam, Mo–Fr 9–18, Sa/ So 10–18 Uhr, 16/ 12 / 10/ 6 €, bis 3 J. frei, Website, bis 31.8.

Berta Fischer: „Fulimidron“ in St. Matthäus

Seit kurz vor Pfingsten hängt die Installation „Fulimidron“ in St. Matthäus neben der Gemäldegalerie, geschaffen von der Künstlerin Berta Fischer, die auch Leiterin der bekannten Galerie Konrad Fischer ist. Die zweiteilige Arbeit beansprucht traditionelle Plätze für Kunst in Kirchen: den Altarraum sowie den Luftraum zwischen Gestühl und Dach. Das Material dagegen ist modern: Plexiglas, das Fischer in ihrem Atelier mit den Händen formt. Zusammengefügt ergeben die Teile eine Art Vorhang dort, wo man sonst ein Altarkreuz vermuten würde, und in der Mitte der Kirche eine filigrane, gewundene Form. Sie scheint auf den Altarraum zufliegen zu wollen und leuchtet in der Abendsonne in allen Spektralfarben. Das wirkt frühlingshaft erheiternd und erhellend, also sozusagen auch nach dem Kirchenfest geradezu pfingstlich.

- St. Matthäus-Kirche Matthäikirchplatz, Tiergarten, Di–So 11–18 Uhr, Website, bis 7.7.

Zohar Fraiman: „Meme Me“ im Haus am Lützowplatz

Populärkultur trifft Kunstkanon: In Zohar Fraimans bonbonbunten Gemälden zeigen sich Taylor Swift, Princess Nokia, die Simpsons und Botticellis Venus. Doch die Berliner Künstlerin hat all diese Gesichter zu neuen Antlitzen collagiert. Ihre Fantasiefiguren spiegeln sich in Telefonen oder sind damit beschäftigt, Selfies zu machen. In Fraimans Ausstellung „Meme Me“ geht es um Frauenbilder auf Smartphones, und um die Sucht, sich zu versichern, dass das Gesicht eigenen oder fremden Erwartungen entspricht. So bitterkomisch und satirisch hat Fraiman sie gemalt, dass ihre beiden Installationen fast nicht nötig gewesen wären. In ihnen können sich Besuchende mit Masken oder in Kulissen (Abb.) fotografieren. Angenehm spielerisch und interaktiv sind diese zwei Arbeiten dennoch. Durch den Garten geht es übrigens an Jim Avignons neuer Hofskulptur vorbei in die Studiogalerie. Hier erläutert eine Schau die Geschichte des Hauses am Lützowplatz und stellt den geplanten Erweiterungsbau vor.

- Haus am Lützowplatz Lützowplatz 9, Di–So 11–18 Uhr, online, bis 21.7.

Michael Ruetz: „Timescapes“ in der Akademie der Künste am Pariser Platz

Immer wieder hat er exakt dieselben Orte aus exakt demselben Blickwinkel fotografiert, etwa den Pariser Platz am Brandenburger Tor mit der Akademie der Künste, deren Mitglied er seit 1998 ist: der in Berlin geborene Michael Ruetz, ehemals Fotojournalist, dann freischaffender Fotograf. Jetzt zeigt die Akademie eine Werkschau des Künstlers, auch mit den Arbeiten vom Pariser Platz. Den nahm Ruetz bereits auf, als dort der Akademie-Neubau noch gar nicht stand. Seine „Timescapes“-Serien führen den Lauf der Zeit vor Augen. Sein Schaffen macht Ruetz in mehreren Sälen transparent: thematisch und chronologisch gegliedert, mit Dokumentarfilmen über seine Arbeit sowie Einblicken in sein Archiv und seinen Kamerafundus. Höhepunkt ist die Lichtbildschau, die Ruetz an seinem heutigen Wohnort in Süddeutschland mit Blick auf die Alpen aufgenommen hat. Nicht menschliches Handeln, nicht Kriegszerstörungen, deutsche Teilung oder Bauwut im vereinten Berlin sind ihr Thema, sondern Naturkräfte.

- Akademie der Künste Pariser Platz, Di–So 11–19 Uhr, 10/ 7 €, bis 18 J., Di + 1. So/ Monat frei, adk.de, bis 4.8.

„Fata Morgana“ bei Klemm’s temp

Diese Ausstellung kommt genau richtig: Die Stadtgesellschaft hat die Leipziger Straße wieder entdeckt, auch dank der Kunst, die hier Ausstellungsorte findet. Die Gruppenschau „Fata Morgana“ findet in einem leerstehenden Laden statt, einem temporären Zusatzraum der zuvor in Kreuzberg ansässigen Galerie Klemm’s, die weniger weiter eine neue dauerhafte Bleibe gefunden hat. In diesem Laden hat der Fotokünstler Falk Haberkorn Skulpturen, Fotografie und Videos versammelt, unter anderem von Peggy Buth und Leelee Chan, sowie Betonformsteine von Karl-Heinz Adler + Friedrich Kracht aus der DDR. Die von Haberkorn einfühlsam kuratierten Arbeiten interpretieren Aufbau, Verfall und Abriss von Dörfern und städtischen Vierteln. Keinesfalls wirkt dieser Prozess hier wie natürlich oder zwangsläufig Marktgesetzen folgend. Vielmehr wird deutlich, dass er von politischen Entscheidungen und historischen Ereignissen ausgelöst wird. Zu den Höhepunkten zählen Monika Uelzes Dokumetarfotos von der Leipziger Straße in 1970er-Jahren, eine Leihgabe des Mitte Museums für diese großartige Schau.

- Klemm’s temp Leipziger Str. 66, Mitte, Do-Sa 13-18 Uhr, klemms-berlin.com, bis 15.6.;

23.5., 19 Uhr: Gespräch Falk Haberkorn und Steffen Siegel,

1.6., 11.30 Uhr: Führung mit Falk Haberkorn und Edouard Compere (Mitte Museum)

„Euren Vorstellungen sind keine Grenzen gesetzt (...)” von Galli in der Saarländischen Galerie

Berlin hat sie unterschätzt. Immer wieder ist es ein Blick von außen, der die Berliner Malerin Galli würdigt: sei es der Blick der südamerikanischen Kurator:innen der 11. Berlin Biennale oder nun der Blick der Expert:innen von der Saarländischen Galerie. Sie haben der 1944 im saarländischen Heusweiler geborenen Künstlerin Galli (Anna-Gabriele Müller) eine Einzelschau ausgerichtet. Die Hängung ist schlicht: Gallis neoexpressive Gemälde und Zeichnungen hängen einmal rings an den Wänden. So können die Arbeiten gut wirken. Körper und Geschlechter, Raum und Gegenstände, Übermalungen und Farbschichten, Humor und Ernst, Realität und Fantasie scheinen vor allem die kleinen Formate sprengen zu wollen. Hochpoetisch.

- Saarländische Galerie – Europäisches Kunstforum e.V. Charlottenstr. 3, Kreuzberg, Di–Sa 14–18 Uhr, www.saarlaendische-galerie.eu, bis 2.6.

Pınar Öğrenci: „Glück auf in Deutschland“ in der Galerie Tanja Wagner

Im Museum Berlinische Galerie zeigte Pınar Öğrenci im vergangenen Jahr ihren Film „Die Lawine“. Er handelt von der Stadt Müküs und das nahe Gebirge, bis zum Völkermord an den Armenier:innen 1915/16 eine multiethnische Region. „Die Lawine“ ist ruhige, große Leistung. Jetzt thematisiert Öğrenci in der Galerie Tanja Wagner das Ruhrgebiet. In Collagen, einer Videoinstallation und einem Filmessay mit historischen Fotos würdigt die Künstlerin Arbeiter aus der Türkei und deren Frauen, die zwischen Duisburg und Dortmund das bundesdeutsche Bruttosozialprodukt steigerten – unter Einsatz ihrer Gesundheit. Der Film kommt zur richtigen Zeit. In der Literatur erinnern Necati Öziri, Deniz Ohde und Dinçer Güçyeter an diese Generation, auf der Venedig-Biennale würdigt sie Ersan Mondtag im deutschen Pavillon. Auch Öğrenci hat starke Bilder gefunden, und doch wirkt ihr Film nicht ganz zu Ende recherchiert. Zu oft treten die Arbeiter als Opfer auf, zu selten rücken Arbeitskämpfe und -organisationen ins Bild. Die Stärke der Ausstellung liegt anderswo: Öğrenci zoomt nah an die Frauen heran, die versuchten, sich im Umfeld der Zechen und Fabriken zu behaupten.

- Galerie Tanja Wagner Pohlstr. 64, Tiergarten, Di–Sa 11–18 Uhr, tanjawagner.com, bis 8.6.

Letzte Chance: Diese Ausstellungen enden bald

Diese aktuellen Ausstellungen in Berlin sind nicht mehr lange zu sehen. Nutzt die Chance, sie an den letzten Tagen zu besuchen.

___STEADY_PAYWALL___

„Rückschau 2024“ bei world in a room

Alle zwei Jahre fasst Horst Schönig die Ausstellungen seines Schöneberger Projektraume zusammen: in einer Rückschau mit je zwei Aufnahmen von jeder Fotografin, jedem Fotografen, die zuletzt bei world in a room zu Gast waren. Eine gute Gelegenheit für einen Überblick über Schönigs Arbeit. Viele Künstler:innen, die bei ihm ausstellen, folgen der Überzeugung, dass eine Aufnahme ihren Bezug zur Realität offenlegen sollte. Daher handelt es sich bei den farbigen Bildern, die aussehen wie Game-Landschaften, nicht um computergenerierte Fantasien, sondern um Klaus W. Eisenlohrs Aufnahmen aus dem Berliner ICC-Gebäude. Pascal Reif, Absolvent der Ostkreuzschule, thematisiert Energie. Seine Beispiele aus der Serie „Schwarzfall“ (Abb.) handeln von der Arbeit in einem Kraftwerk bei Stromausfall. In Schwarz-Weiß verdichten sie den konkreten Zustand zu einer dystopischen Metapher.

- world in a room Brunhildstr. 7, Schöneberg, Fr/ Sa 14–18 Uhr, www.worldinaroom.de, bis 24.5.

„Poetics of Encryption“ im KW Center for Contemporary Art

Nicht einmal auf einem Feld irgendwo in der Pampa sind wir technikfrei – irgendwo kreist immer ein Satellit über unseren Köpfen, sagt Kurator Nadim Samman – und Recht hat er. Was der da so macht, der Satellit, was es so alles sammelt, das hilfreiche KI-Gadget zuhause, wer weiß das schon so genau? Sicher ist, dass wir Normalverbraucher:innen wohl am allerwenigsten Kontrolle darüber haben, aber was bedeutet das für unser Leben, bedeutet es überhaupt etwas? Über solche Fragen und noch viele mehr zum Verhältnis von Mensch und der omnipräsenten, manchmal gerade zu omnipotent scheinenden Technik können Besucher:innen in der Ausstellung „Poetics of Encryptions“ nachdenken.

Bitte viel Zeit mitbringen, denn die Schau erstreckt sich über das gesamt Haus und verlangt Lust auf Auseinandersetzung. Auch wenn große Bildschirme bei Ausstellungen zu diesem Thema mittlerweile oftmals eher zum Vorbeigehen als Stehenbleiben einladen, halten hier immer wieder gute Video-Installationen die Aufmerksamkeit. Etwa Jon Rafman, der an der Schnittstelle von realen Erzählungen und KI-Bildwelt arbeitet, und der sich schnell alternden technologischen Ästhetik mit inhaltlicher Tiefe etwas Dauerhaftes verleiht. Eine inhaltlich und medial vielfältige Schau, die überwältigend sein kann, was wiederum dazu einlädt einen rebellischen Akt im Technozän zu vollziehen: Zeit nehmen, langsam machen. Mit dem scheidenden KW-Direktor Krist Gruijthuijsen haben wir außerdem ein Interview geführt – hier entlang.

- KW Center for Contemporary Art Auguststr. 69, Mitte, Mi–Mo 11–19, Do bis 21 Uhr, 10/ 6 €, bis 26.5.

Vergessen Sie uns nicht – Julie Wolfthorn zurück in Berlin

Eine nymphenhaft erscheinende Frau mit roten, wallenden Haaren und lüsternem Blick schaut fast direkt in die Augen einer Frau in biederem grünen Kleid mit Hochsteckfrisur. Es sind die Werke „rothaarige Frau“ (undatiert) und „Frau in grünem Kleid“ (1938) der jüdischen Künstlerin Julie Wolfthorn (1864-1944), die nun im „Verein der Berliner Künstlerinnen 1867 e.V.“ gezeigt werden. Bis 1933 war Wolfthorn eine der gefragtesten Porträtmalerinnen ihrer Zeit, sie malte etwa die Schriftsteller:innen Ida und Richard Dehmel, die Schauspielerin Carola Neher, oder eben Paula Lutze, Ehefrau des SA-Stabchefs Viktor Lutze und besagte „Frau in grünem Kleid“. Vor allem ihre Frauenporträts wurden hochgelobt und sie hing mit den lebendigen, natürlichen Werken sogar in der Nationalgalerie. Deportiert und gestorben im Ghetto Theresienstadt, gehört sie als Frau und Jüdin zur „Verlorenen Generation“ und wurde von der Kunstgeschichte – wie etwa Lotte Laserstein – lange vergessen. Nun ist sie mit der kleinen Ausstellung in Schöneberg zurück in Berlin. (Ferdinand Wulff)

- Verein der Berliner Künstlerinnen 1867 Eisenacher Str. 118, Schöneberg, Do-Sa 16–19 Uhr, bis 26.5.

Yulia Mahr: „Unbecoming“ in Wehrmuehle Museum

Ab nach Biesenthal: Das Wehrmuehle Museum (WMM) zeigt mit „Unbecoming“ die britisch-ungarische Künstlerin Yulia Mahr. Bekannt für ihre Film- und Fotoarbeiten thematisiert Mahr in der Schau die biologischen sowie emotionalen Realitäten der – nicht nur – menschlichen Existenz.

- Wehrmuehle Museum Wehrmühlenweg 8, 16359 Biesenthal, Sa+So 13–19 Uhr, bis 26.5.

„manchmal halte ich mich an der luft fest“ in der Galerie im Körnerpark

© Nihad Nino Pušija

„Exil ist harte Arbeit“, schrieb einmal die aus Istanbul nach Paris emigrierte Künstlerin Nil Yalter. Eine Ausstellung neun belarusischer Künstler:innen im Berliner Exil bestätigt in der Galerie im Körnerpark Yalters Verdikt. Erzwungener Abschied und der Zwang, sich an einem neuen Ort zurechtzufinden, erfordern nicht nur Zeit, Geschick und Können., sondern fordern die Gefühle. Das belegen die Installationen, Zeichnungen, Masken, Gedichte, Stickereien und Filme eindrücklich - bei allem Spott und Humor, den sie auch enthalten. An “часам я трымаюся за паветра“ nehmen teil: Alexander Adamov, Rozalina Busel, Anastazja Palczukiewicz, Vasilisa Palianina, Lesia Pcholka, Nadya Sayapina, Antanina Slabodchykava, Varvara Sudnik und Aliaxey Talstou.

- Galerie im Körnerpark Schierker Str. 8, Neukölln, Mo–So 10–20 Uhr, online, bis 29.5.

Aktuelle Ausstellungen: Diese Schauen laufen gerade

Hier kommt der große Überblick über alles, was wir derzeit in der Berliner Kunstwelt empfehlen: die Ausstellungen, die noch eine Weile laufen und sich lohnen.

„Radical Playgrounds“ am Gropius Bau

Einige Ideen zu dem Kunstparcours, so sagte Co-Kuratorin Joanna Warzsa beim Presserundgang, seien ihr gekommen, als sie stundenlang am Rand von Spielplätzen saß. Eltern kennen diese Müßige Zeit, in der die Kleinen sich im Sand vergnügen. Folgerichtig hat der „Radical Playground“, den Warzsa zur Fußball-EM der Männer gemeinsam mit den Benjamin Foerster-Baldenius vom Architekturbüro Raumlabor unter den Platanen des Parkplatzes am Gropiusbau aufbauen ließ, das Potenzial, Kinder wie Erwachsene zu beglücken. Pavillons und Spielstationen von 16 internationalen Künstler:innen und -gruppen, unter ihnen Tomás Saraceno, Florentina Holzinger und Raul Walch, ergeben nun einen Rundgang, der Regeln in Sport und Spiel humorvoll und kritisch hinterfragt. Die Themen reichen von der Zulassung von Frauen zu bestimmten Sportarten bis zur Geschichte des Ortes. Der Parkplatz befindet sich dort, wo einmal das Königliche Museum für Völkerkunde stand. Auch eine Dokumentarschau zur Geschichte deutscher Spielplätze gehört dazu. Wenn das Wetter mitspielt, können Erwachsene wie Kinder auf diesen „Radical Playgrounds“ ganze Tage verbringen.

- Gropius Bau ParkplatzStresemannstr. / Ecke Niederkirchnerstr., Kreuzberg, Mi–So 11–20 Uhr, Eintritt frei, Anmeldung zu Workshops und Performances hier, bis 14.7.

Akeem Smith: Soundclash bei Heidi

Eigentlich ist das ein Gesamtkunstwerk: die großen Glasfronten der ebenerdig gelegenen Galerie Heidi spielen kongenial der Soundinstallation von Akeem Smith zu. Der in den USA und Jamaika aufgewachsene Künstler hat verschnörkelte, eisernen Balustraden und Zaunelemente mit Lautsprechern zu eleganten Klangkörpern fusioniert. Was daraus kommt, ist nicht weniger eindrücklich: Soundcollagen aus Geräuschen von Protesten, einschließlich klagenden Schreien und Hilferufen. Eben passend dazu der Blick auf die Kurfürstenstraße, die Schicksale versammelt.

Jonas Roßmeißl: „Stadtbildhauerei“ bei Klemm's in der Leipziger Straße

Es war ein Highlight des vergangenen Gallery Weekend: Die Kreuzberger Galerie Klemm bezog, oder besser gesagt, ist im Beziehen von neuen Räumen in der Leipziger Straße, die wir schon lange als spannendste Kunstmeile Berlins ausgemacht haben. Im zweiten Obergeschoss eines der Querriegel warten großzügige Räume aus, alles noch bisschen roh und deswegen natürlich gut. So wie die Kunst auch. Aber nicht unbedingt angenehm, wenn in einer Videoarbeit digitale Strichmännchenen in eine Schlägerei verfallen – die omnipräsente Gewalt der Realität lässt keine intellektuell-ästhetische Distanz beim Betrachten zu. Dazu große inszeniert er einen Dialog zwischen großen Objekten und weiteren Videoarbeiten über die Interaktionen zwischen Mensch und Maschine.

- Klemm's Leipziger Str. 57/58, Mitte, Mi–Sa 12–18 Uhr, bis 8.6.

Angharad Williams: „Berlin Straße“ bei Schiefe Zähne

Was ist hier passiert? Eine wassergefüllt Badewanne steht mitten im leicht abgedunkelten Raum, darin lauter Feen-Stäbe und aus einer Anlage läuft „Planet Caravan“ von Black Sabbath. Eine Kostüm-Party-After-Hour ohne Gäste. Ein geplatzter Traum. Eine erschöpfter Exzess. Ein atmosphärischer Berlin-Moment. Und die durch Folie abgedunkelten Fenster geben einen Ausblick auf die Straße, deren Bäume sich passend zum Sound wiegen. Ganz anders dazu der zweite Ausstellungsraum mit knalllbunten bunten Gemälden, die an beschmierte Hausfassaden erinnern.

- Schiefe Zähne Potsdamer Str. 103, Tiergarten, Mi–Fr 13 – 18/ Sa 13–16 Uhr, bis 8.6.

Morag Keil: „Artificial Intelligence“ bei Isabella Bortolozzi

In jedem Raum ein anderer Raum: Die Londoner Künstlerin Morag Keil hat die Galerie Isabella Bortolozzi in eine Art Raumcollage verwandelt. Holzvertäfelungen und Schrankwände hier, kühle Büroraumatmosphäre dort, noch ein rätselhafter Raum, mit einem Computerarbeitsplatz und Spanplatten vor den Fenstern. Und dann ist da noch diese Kamera, die einen auf einem Bildschirm aufscheinen lässt, heran- und herauszoomt. Keil schafft eine undefinierbare Spannung, der man sich jedoch nicht entziehen kann.

- Isabella Bortolozzi Schöneberger Ufer 61, Tiergarten, Di–Sa 12–18 Uhr, bis 30.6.

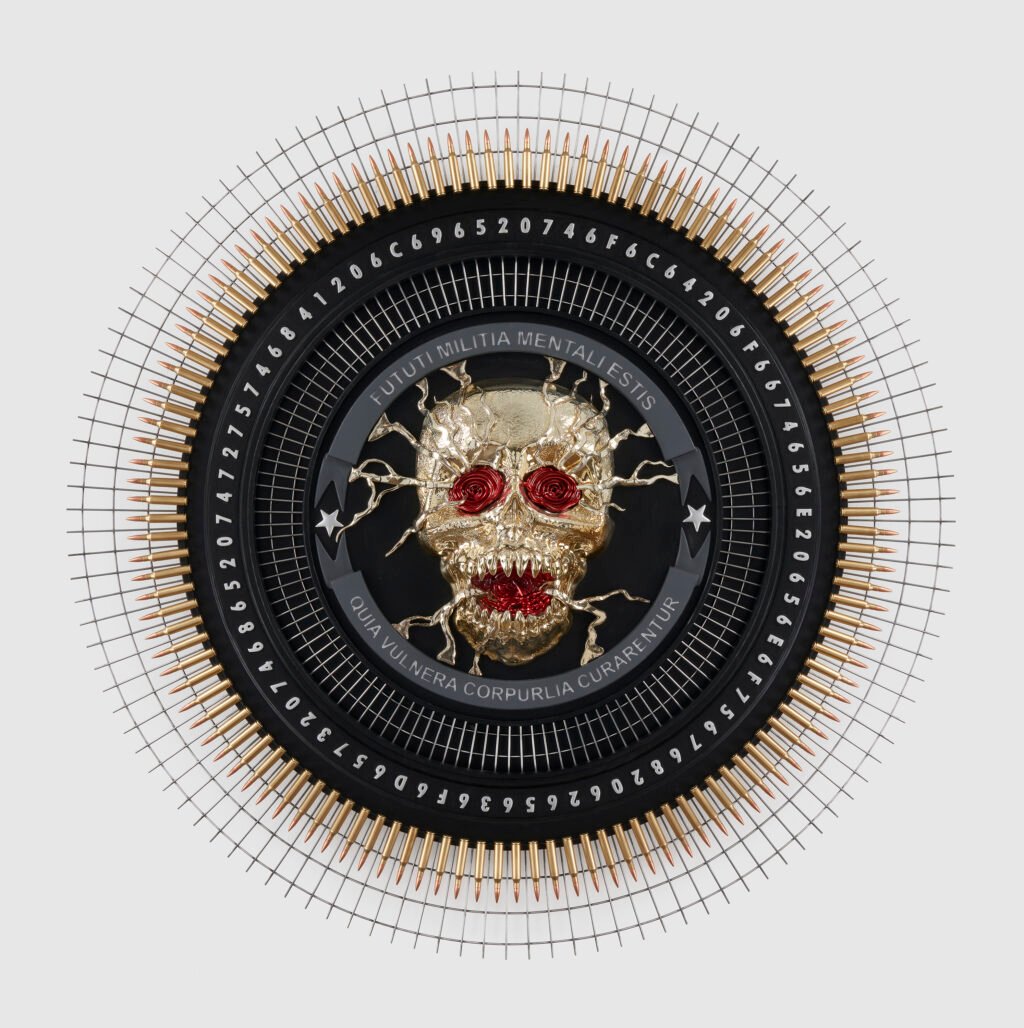

„Kader Attia: J’accuse“ in der Berlinischen Galerie

Wer dachte, die Arbeiten von Kader Attia zur Genüge zu kennen, wird in der Berlinischen Galerie überrascht. Zwar folgt der französisch-algerische Künstler auch hier dem Motto „Reparatur“, unter dem er seine Arbeiten 2013 in den Kunst-Werken Berlin und 2012 auf der Documenta vorstellte. Auch in seiner Eigenschaft als Kurator der vergangenen Berlin Biennale blieb er ihm treu. In der Berlinischen Galerie bringt er noch einmal auf den Punkt, was er meint, und erweitert zugleich seine Perspektive. Im ersten Raum lässt er eigene Skulpturen in Gestalt von Porträts verstümmelter Soldaten ein radikales Plädoyer gegen jeden Krieg halten: Die Verwundeten scheinen gemeinsam mit den Besuchenden einen Ausschnitt aus Abel Gance Antikriegsfilm „J’accuse“ (1938) zu sehen. Im zweiten Saal (ähnlich wie auf dem Foto) stehen Repliken von Beutekunst aus kolonialen Kontexten, die Frankreich noch immer besitzt. Dazu läuft ein spannender Zusammenschnitt von Interviews, die Attia mit Expert:innen sowie Nachfahr:innen von Betroffenen auf europäischer und afrikanischer Seite geführt hat. Ein starkes körperliches und intellektuelles Erlebnis.

- Berlinische Galerie Alte Jakobstr. 124–128, Kreuzberg, Mi–Mo 10–18 Uhr, 10/ 6 €, bis 18.J. + 1. So/ Monat frei, online, bis 19.8.

Die Auto-Perforations-Artisten im Kunstverein Ost (KVOST)

Mehr als 40 Jahre nach ihrer Gründung umweht die Auto-Perforations-Artisten der Hauch des Legendären: Im Dresden der 1980er-Jahre entwickelten Else Gabriel (Foto), Micha Brendel, Volker (Via) Lewandowsky und Rainer Görß eine ganz eigene Performancekunst. Auto-Perforations-Artisten wurden die wohl wirkmächtigste Gruppe der subversiven Kunstszene am Ende der DDR. Die Ausstellung bei KVOST erschließt ihre Bedeutung in einer Rückschau. Im Mittelpunkt stehen Fotos von den Aufführungen sowie zwei Filme, die Anleihen der Gruppe beim deutschen Expressionismus erkennen lassen. Ein Kabinett gibt Einblick in die Bespitzelung durch die Staatssicherheit und in die anonymen Bedrohungen, denen Else Gabriel ausgesetzt war. Eine Vitrine zur Rezeptionsgeschichte dokumentiert zudem, dass Rezensenten durchaus geteilter Meinungen waren: Je näher eine Zeitung der SED stand, desto unfreundlicher waren die Beurteilungen, in der eher kirchennahen sächsischen „Union“ dagegen fanden sich freundlichere Worte. Das alles präsentiert KVOST zwar auf wenig Raum, dennoch auf Kunsthallen-Niveau. Nicht zu fassen, dass dies die erste institutionelle Ausstellung der Gruppe in Berlin seit ihren Auftritten zur Wendezeit in der inzwischen umbenannten Galerie Weißer Elefant sein soll.

- Kunstverein Ost (KVOST) Leipziger Str. 47/ Eingang Jerusalemer Str., Mitte, Mi–Sa 14–18 Uhr, online, bis 27.7.

„Live Stream“ bei Fluentum

Zu Fluentum hinauszufahren, ist immer so eine Sache: Nicht, weil es weit wäre, die U-Bahn hält direkt um die Ecke am Oskar-Helene Heim. Sondern weil Ausstellungen aus der Video-Sammlung des Software-Unternehmers Markus Hannebauer in einem Gebäude stattfinden, das als Sitz des nationalsozialistischen „Luftgau“-Kommandos diente, dessen wuchtige Architektur genauso aussieht. Nach dem zweiten Weltkrieg nutzen es die US-Streitkräfte als Hauptquartier. Sven Johne zeigte im vergangenen Herbst hier Sven Johne die erste Ausstellung, die Gebäude und Geschichte gewachsen war: Sein Film „Das sowjetische Hauptquartier“ thematisierte Systemwechsel und deutsche Militärgeschichte am Beispiel einer verlassenen Brandenburger Villa. Jetzt arbeiten in einer Gruppenausstellung fünf Künstler:innen gegen die Überwältigungsarchitektur des Hauses an. Patricia L. Boyd, Jason Hirata, Nina Könnemann, Michael E. Smith und Matt Walch haben aus ihren Werkfundi Arbeiten ausgewählt, die so etwas wie eine Demokratisierung des Foyers versuchen. Das gelingt streckenweise ganz gut, vor allem dank Matt Walchs ramponierten Sofas (Foto) und seiner Videoarbeit zur Immobilienwirtschaft. Sie machen heutige antidemokratische Tendenzen im Wohnsektor fühlbar.

- Fluentum Clayallee 174, Zehlendorf, Fr 11–17, Sa 11–16 Uhr, www.fluentum.org, bis 27.7.

Mark Grotjahn: „Kitchens“ in der Galerie Max Hetzler

Er zählt zu Malerstars des internationalen Kunstmarkts: Mark Grotjahn aus Kalifornien stellt bei Max Hetzler in der Potsdamer Straße aus. In der ehemaligen Druckereihalle können seine repetitiven Bilder überzeugen: Hochformat an Hochformat reihen sich die zweifarbigen Zeichnungen, in denen sich Strahlen an einer waagerechten Achse zu spiegeln scheinen. Das sieht auf den ersten Blick aus, als wäre ein von kommunistische Grafiker:innen gezeichneter Sonnenaufgang in kapitalistische Op-Art verwandelt worden. Auf den zweiten Blick gibt sich die Raffinesse der Farben zu erkennen: Unter dem sich verändernden Tageslicht spielen sie gekonnt zusammen. Und auf den dritten Blick, wenn man ganz nah an die Bilder herantritt, zeigen sich in den schmalen Strahlen Spuren von andersfarbigen Stiften – wie Staub auf einem Fotoabzug. Es handelt sich um Striche, die bei der Arbeit an einem Vorgängerblatt entstanden: Grotjahn zeichnet auf Stapeln von Papier.

- Galerie Max Hetzler Potsdamer Str. 77–87, 1. Hof, Di–Sa 11–18 Uhr, online, bis 8.6.

Hannah Hallermann: „Information“ bei Hoto

Informationen, News, Daten, Bilder nonstop und überall. Manchmal möchte man sich davon einfach abschotten. Aber wie ignorant wäre das! Nur, was machen wir damit? Was folgt aus all dem Wissen um die aktuellsten Frontverläufe, Veränderungen in der Erdtemperatur, politische Spannungen, Wirtschaftskrisen, Hypes, Trends und so weiter? Vielleicht muss man sich manchmal doch Scheuklappen auflegen, um fokussiert etwas angehen zu können, um sich von den wirklich wichtigen Geschehnissen nicht von einer Pseudo-Informationsflut ablenken zu lassen. Fragen und Gedanken, die Hannah Hallermann in ihrer Ausstellung „Information“ verhandelt. Inspiriert von tatsächlichen Scheuklappen, wie sie für Pferde genutzt werden, hat die Berliner Bildhauerin eine Serie von Skulpturen in verschiedener Größe geschaffen. So kann man sich in überdimensionale, kissenartige Stahlflügel stellen und ein paar Minuten in dem Schutzraum verweilen. Hallermann spielt mit vermeintlichen Widersprüchen von Informiertheit und Ignoranz, Anteilnahme und Abgrenzung. So kann sie hartem Stahl eine Weichheit abgewinnen, und durch Scharniere an den Klappen-Skulpturen lässt sich der Grad der Abschottung von der Außenwelt regulieren. Eine gute Gelegenheit, um zu überprüfen, wie beweglich die eignen Scharniere im Kopf sind.

- Hoto Galerie Bergmannstr. 109, Kreuzberg, Mi–Sa, 13–18 Uhr, bis 14.6.

Elizaveta Porodina: „Un/Masked" im Fotografiska

Die Fotos von Elizaveta Porodina sehen aus, als hätte sie die Foto- und Filmgeschichte des 20. Jahrhunderts durch ihr Unterbewusstsein gejagt und wahlweise mit Weichzeichner oder Glitzerstaub überzogen. Schön und surreal sind ihre Fotografien, gespeist aus ihrer Liebe für Märchen, inspiriert von ihren Musen und entstanden aus dem unbedingten Bedürfnis, das eigne Innere wortlos auszudrücken. Die Autodidaktin Porodina, in München lebend, gehört zu den gefragtesten Fotograf:innen der Modeindustrie, lässt ihre russischen Wurzeln ebenso in ihre Arbeit hinein fließen wie ihre Erfahrung als studierte Psychologin. Somit changiert sie zwischen schönen Oberflächen und geheimnisvollen Unterwelten.

- Fotografiska Museum Berlin Oranienburger Str. 54, Mitte, tägl. 10–23 Uhr, ab 14 €/ ermäßigt 8 €, bis 18.8.

Dan Lie: „Remains Remembering“ in der Galerie Barbara Wien

Als Dan Lie mit einem Stipendium der KfW-Stiftung zu Gast im Künstlerhaus Bethanien waren, fanden sie zur Zeichnung zurück. Die Großeltern von Lie hatten auf Java einen Comic-Verlag, Einflüsse aus der Graphic Novel finden sich in Lies aufwändigen, farbprächtigen, abstrakten Zeichnungen, die an Malerei denken lassen. Sie sind mit verschiedenen Stiftarten und in unterschiedlichen Techniken ausgeführt. Zwei hängen nun in der Galerie Wien – zusammen mit den Installationen. Für sie sind Dan Lie - nicht-binäre Künstler:in, die sich im Englischen mit den Pronomen they/ them bezeichnen - in Berlin bekannt: große, aber filigrane Gehänge aus Hanf- und Baumwollstoffen. Die Textilien wurden mit Kurkuma gefärbt, um duftende Kräuter, Erde und Steine ergänzt und lassen an rituelle Gewänder denken. Tatsächlich fertigten Dan Lie sie während der Pandemie in einer Phase der Trauer – meditative Stücke, leicht transportierbar, mit denen Lie umweltschonend umgehen. Was bei Wien nach fünf Jahren nicht verkauft worden sein wird, geht zurück in den Materialfundus von Lies Atelier. Großartige Arbeiten, ein großartiges Konzept und ein Höhepunkt des diesjährigen Gallery Weekend: Dan Lie zählen zu Recht zu den Preisträger:innen der Nationalgalerie 2024, die im Juni im Hamburger Bahnhof ausstellen werden.

- Barbara Wien Galerie und Buchhandlung Schöneberger Ufer 65, 2. Stock, Tiergarten, Gallery Weekend: Sa 11-19, So 11-18 Uhr, sonst Di-Fr 11-18, Sa 11-16 Uhr, www.barbarawien.de, bis 9.8.

Alexandra Pirici: „Attune“ im Hamburger Bahnhof

Am schönsten ist der Gesang. Die Akustik der Bahnhofshalle trägt ihn weit: Eine trainierte Stimme allein kann ihn füllen. Jeden Tag führen die Mitglieder von Alexandra Piricis Ensemble Gesang, Bewegung und Tanz auf, zwischen Mineralien und anderen Stoffen, die in Glaskolben chemisch und physikalisch aufeinander reagieren. Und das ist dann auch schon die Botschaft: Mensch und Natur verhalten sich gar nicht so unterschiedlich, auch, weil Menschen ja aus nicht viel anderem bestehen als Wasser, Aminosäureketten und einigen Mineralien. Beide interagieren, verändern sich, bilden neue Formationen. Alexandra Pirici, die von Bukarest nach München kam und 2017 im rumänischen Pavillon der Venedig-Biennale ausstellte, bläst diese Fakten zu Bahnhofsgröße auf, wo sie teils wunderschön anzusehen sind. Nur spielen dürfen Kinder in dem Sand nicht.

- Hamburger Bahnhof Invalidenstr. 50–51, Tiergarten, Di, Mi, Fr 10–18, Do bis 20 Uhr, Sa/ So 11–18 Uhr, 14/ 7 €, Familiensonntage: 10 € pro Familie, bis 18 J., TLE + 1. So/ Monat frei, 25.4.–6.10.2024

Casper David Friedrich in der Alten Nationalgalerie

Wenn man eine Ausstellung dieses Jahr in Berlin sehen muss, dann diese! Zum 250. Jubiläum von Casper David Friedrich (1774–1840) feiert die Alte Nationalgalerie den großen deutschen Maler und einen der herausragendsten, wenn nicht den besten Landschaftsmaler überhaupt in der Ausstellung: „Casper David Friedrich. Unendliche Landschaften“. Zuvor hatte schon Hamburg Friedrich geehrt, Dresden wird folgen. Berlin lässt sich nicht lumpen und fährt groß auf: Über 60 Gemälde und 50 Zeichnungen Friedrichs aus dem In- und Ausland, darunter weltberühmte Werke wie das „Eismeer“, „Kreidefelsen auf Rügen“ oder der „Mönch am Meer“ sind zu sehen.

Überhaupt, diese Zeichnungen! Darin wird Friedrichs überragendes Talent noch offenbarer: selbst nur mit Kohlestift und auf flachem Papier lässt er Bäume, Pflanzen, ganze Landschaften lebendiger als jede VR-Darstellung erscheinen. Auch wenn der gebürtige Greifswalder als bedeutendster Maler der deutschen Romantik gilt, sind seine Bilder der Tiefe, Stille und unbedingten Präsenz über jede Zeitepoche erhaben und stets im Heute verankert. Neben der Präsentationen seiner ikonischen Werke steht die Wiederentdeckung der Malerei Friedrichs mit der legendären „Deutschen Jahrhundertausstellung“ 1906, seine Bilderpaare sowie der Werkprozess und seine Maltechnik im Zentrum der Ausstellung. Wir empfehlen, Tickets vorab zu buchen.

- Alte Nationalgalerie Bodestr. 1-3, Mitte, Di–So 10–18 Uhr, 16/ 8 €, 19.4.– 4.8., Tickets

„Alfred Erhardt & Rolf Titgens: Hamburger Hafen und Norddeutsche Küste“ in der Alfred Ehrhardt Stiftung

Als emotional und facettenreich lassen sich Rolf Titgens Fotos des Hamburger Hafens beschrieben, die ihn als Ort des Übergangs zwischen Land und Wasser darstellen. So fotografiert er beispielsweise nicht nur die Schiffe und technischen Gegebenheiten des Hafens, sondern auch den Handel und das nächtliche Vergnügen, das rund um den Hafen stattfindet. Zu sehen sind die Aufnahmen des deutsch-amerikanischen Fotografen in der Alfred-Erhardt-Stiftung. Der Ausstellung zugrunde liegt sein Fotobuch „Der Hafen“, das trotz des späten Erscheinungsjahres 1939 zu den besten Beispielen für die Stilrichtung des „Neuen Sehens“ in Deutschland gehört.

Wegen fehlender Negative und Originalabzüge des Hafenbuchs wurde eines der Original-Fotobücher zerschnitten, neu gerahmt und gemäß der Bildabfolge aufgehängt. In diesem Sinne läuft man als Besucher also durch das Buch. Neben den Hafen-Fotografien sind ebenfalls Orginalabzüge von Titgens Aufnahmen der norddeutschen Küste und dem Elbstrand ausgestellt. Seinen Heimathafen in Hamburg, den er im Buch porträtiert, musste der Fotograf Ende 1938 verlassen, als er aufgrund seiner Homosexualität vor dem nationalsozialistischen Regime nach New York flüchtete. Im Kontrast dazu stehen die Fotografien von Alfred Ehrhardt, die erstmals in dieser Doppelausstellung präsentiert werden. Sie erfassen den Hamburger Hafen viel sachlicher und stellen ihn als Schauplatz des Industriezeitalters dar. Die Fotografien Titgens und Erhardt verbindet der Ellermann Verlag, der zu Lebzeiten Fotobücher beider Künstler veröffentlichte. Ob sie sich damals auch persönlich kannten, bleibt jedoch eine unbeantwortete Frage. (Marie Mosebach)

- Alfred-Erhardt-Stiftung Auguststr. 75, Mitte, Di-So 11-18 Uhr, bis 7.7.

„Séance“ im House

Rich Underground: Überzeugte bereits die Auftaktausstellung im House mit Hipness und guter Präsentation, so setzt die zweite Schau „Séance“ noch einen drauf. Die Spielstätte in der Friedrichstraße, zu der die ehemalige King Size Bar gehört, ebenso wie der Hinterhof, mit einem ehemaligen Schießstand der Hauptausstellungsraum und die Empfangshalle für Veranstaltungen, versprüht den in Berlin so heißgeliebten Charme der vergangenen 1990er-Jahre, die wiederum Verfall und Vergangenheit als Spielplatz für Neues abfeierten. Dahinter stehen die Künstlerischen Leiterinnen sowie Kuratorinnen Georgie Pope und Juliet Kothe. Wie der Ausstellungstitel vermuten lässt, geht es um die ebenfalls angesagten Themen Spiritualität, Unterbewusstsein, etwas Mystik und viel Ästhetik. Wie ein roter Faden ziehen sich die in Leuchtkästen präsentierten Fotografien und Collagen des US-amerikanischen Künstlers Jeff Cohen durch die Schau. Dazu treten Werke in Dialog etwa von Joseph Beuys, Margarete Raspé und Germaine Dulac. Sehr Berlin, sehr cool und sehr empfehlenswert.

- House Friedrichstr. 112 B, Mitte, Do–Sa 13–19 Uhr, bis 14.6.

Marcelina Wellmer in der Kunstbrücke am Wildenbruch

Passender könnte der Ort nicht sein: direkt am Kanal gelegen, ist in der Kunstbrücke am Wildenbruch die Ausstellung „You are among us, we are among you“ von Marcelina Wellmer zu sehen und es geht um Wasser. Genauer, um urbane Gewässer und was sich darin so tummelt und welche Verbindung wir damit haben. Die polnische Künstlerin bespielt das ehemalige Klohäusschen mit digitalen Videoarbeiten, Installationen, Tonaufnahmen, Fotografien und Dokumenten. Wellmer hat sich des Themas so ernsthaft wie verspielt angenommen und schafft auch medial einen reizvollen Mix. Beim Blick aus dem Fenster erweist sich die vorbeifließende Spree als kongeniale Partnerin.

- Kunstbrücke am Wildenbruch Wildenbruchbrücke Ecke, Weigandufer, Neukölln, Mi–So 12–18 Uhr, bis 23.6.

„Gastarbeiter 2.0“ in der NGBK

Egal, von welcher Ecke aus gesehen: die Ausstellung „Gastarbeiter 2.0“ bietet überraschende Blicke, und überall ergeben sich neue Verbindungen. Die zwölf teilnehmenden Künstler:innen nutzen höchst unterschiedliche Materialien: Geldscheine, Kabel, Busreifen (Foto) oder Butter- und Sesamkringel. So unterhaltsam lässt sich ein ernstes Thema verhandeln: Befinden und Lebenslagen von Menschen, die von Jugoslawien sowie seinen Folgestaaten in die Bundesrepublik kamen. Es ist die bisher beste Ausstellung der Neuen Gesellschaft für Bildende Kunst (NGBK) am 2023 bezogenen Ort am Alexanderplatz. Über Sprach- und Landesgrenzen hinweg verbindet die Beiträge ihr Fokus auf Arbeit, sei es Jobmigration, seien es Folgen von Erwerbstätigkeit oder Biografien von Kindern ehemaliger Gastarbeiter:innen. Gemeinsam zeugen sie von dem Eindruck ihrer Urheber:innen, als europäische Bürger:innenzweiter Klasse zu gelten. In der Diaspora kann das vereinen, ähnlich wie die gemeinsame Geschichte. Das lässt paradoxerweise hoffen: Kriege müssen nicht auf Dauer entzweien.

- NGBK Karl-Liebknecht-Str. 11/13, 1. Stock (via Rolltreppe), Mitte, Di-So 12-18, Fr 12-20 Uhr, Veranstaltungen: www.ngbk.de, bis 16.6.

Naama Tsabar: Estuaries im Hamburger Bahnhof

Und plötzlich fühlt man sich ganz stark. Naama Tsabar hat aus Filzbahnen, Saiten von E-Gitarren, Mikrofonen und Verstärkern in drei Sälen des Hamburgers Bahnhofs einen Parcours aufgebaut, der Besuchende auffordert, Musik und Klang zu erzeugen. Mit ihrer Ausstellung „Estuaries“ („Mündungen“) kommentiert die New Yorker Künstlerin das 20. Jahrhundert, in dem Musiker und Künstler (männliche Form) Solostars ware - wie Joseph Beuys, dessen Werke aus der Museumssammlung Kuratorin Catherin Nichols in den Nachbarsälen neu aufgebaut hat. Der Klang von Tsabars Instrumenten umspült sie. Im besseren Fall ergänzen sich die musikalischen Versuche der Besuchenden zu einem rhythmischen Klangteppich. Im Normalfall bleibt das Gefühl, mit dem Anschlagen einer Saite eine Halle zu füllen: machtvoll, sexy und irgendwie männlich. Schade nur, dass diese Möglichkeit zur Ermächtigung etwas spät kommt. Rockstars sind ja so was von 20. Jahrhundert. (cwa)

- Hamburger Bahnhof Invalidenstr. 50/ 51, Tiergarten, Di, Mi, Fr 10-18, Do 10-20, Sa/So 11-18 Uhr, 14/ 7 €, bis 18 J. TFL + 1. So/ Monat frei, bis 22.9.

Tekla Aslanishvili in der Berlinischen Galerie

Mit starken Bildern, krassen Interviewpassagen und sehr vielen Kenntnissen schildert Tekla Aslanishvili Zustände in ihrem Geburtsland Georgien. Die Berlinische Galerie zeigt zwei neuere Filme der Künstlerin, die in Berlin lebt und ihre Arbeiten in Museen und auf Filmfestivals zeigt. Der halbstündige Beitrag „Scenes from Trial and Error“ (2020) handelt von einem aberwitzigen Investorenprojekt, das eine Kleinstadt am Schwarzen Meer in einen Knotenpunkt der „Neuen Seidenstraße“ verwandeln soll. Es treten aus: enttäuschte Ingenieure, ehrgeizige Businessfrauen, Straßenköter, korrupte Politiker:innen, Chines:innenund Palmen im Wind. Der rund 45-minütige Film „A State in a State“ (2022) veranschaulicht am Beispiel der georgischen Bahnlinien, die nach Aserbaidschan und in die Türkei führen (oder eigentlich: führen sollten), die geopolitischen Erschütterungen in der Region nach 1990. Im geräumigen Kinoraum des Museums lässt sich so viel Weltwissen bequem ansehen.

- Berlinische Galerie Alte Jakobstr. 124-128, Kreuzberg, Mi-Mo 10-18 Uhr, 10/ 6 €, bis 18 J., Geflüchtete und 1. So/ Monat frei, bis 17.6.

Franz Wanner: „Mind the Memory Gap“ und „Ré-imaginer le passé“ im Kindl-Zentrum

Eine gelungene Kombination zeigt das Kindl-Zentrum für Zeitgenössische Kunst. Die Gruppenschau „Ré-imagine le passé“ (Abb.), entwickelt in Dakar, lässt zehn Künstler:innen und -gruppen von kolonialer Vergangenheit und heutigem Verhältnis zwischen Nord und Süd erzählen. Installationen, Textilarbeiten, Malerei und ein wunderbarer Duft entfalten eine sinnliche Fülle von Eindrücken, die Beziehungen zwischen Menschen, Orten und Kontinenten imaginieren lässt. Und sie ermuntert dazu, entweder Überlieferungen zu überprüfen oder Geschichten weiterzuspinnen. Franz Wanner dagegen hält sich in seiner höchst konzentrierten Einzelschau einen Stock tiefer strikt an Fakten. Wanner berichtet mit präziser Fotografie sowie Texten und Plastiken von Firmen, die im nationalsozialistischen Deutschland von Zwangsarbeit profitierten und bis heute produzieren. Dazu gehört offenbar auch die Berliner Brauerei Kindl, die im heutigen Kindl-Zentrum Bier herstellte. Die Baracken der Zwangsarbeiter standen gleich nebenan, dort, wo heute die Jobagentur Neukölln ihren Sitz hat.

- Kindl-Zentrum Am Sudhaus 3, Neukölln, Mi 12–20, Do–So 12–18 Uhr, 7/ 4 €, bis 18 J. frei + 1. So/ Monat frei, kindl-berlin.de, Wanner bis 14.7., "Ré-imagine le passé" bis 28.7.

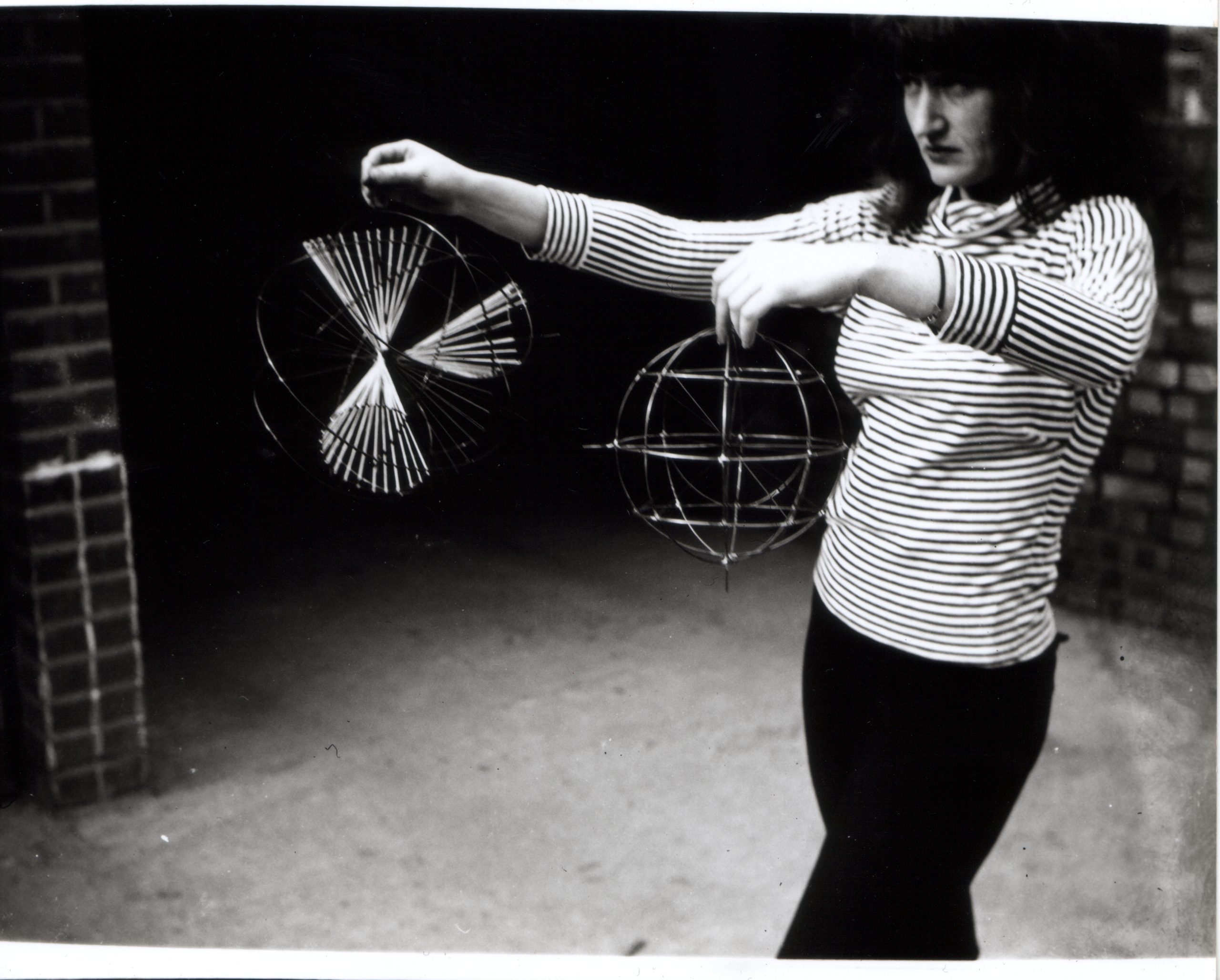

Noa Eshkol: No Time to Dance

Vom Tanz zur Textilkunst: Das Georg-Kolbe-Museum zeichnet den Bruch im Werk von Noa Eshkol in seinem historischen Umfeld nach. Anlass ist der 100. Geburtstag der israelischen Tänzerin, Choreografin und Künstlerin, die 2007 starb und mit Beginn des Jom-Kippur-Kriegs 1973 von der Bühne ins Atelier wechselte. Die umfassende Rückschau im Kolbe-Museum stellt Eshkol als Erbin des modernen Tanzes vor, wie er in der Dresdner Palucca-Schule einen seiner Anfänge nahm. Sie führt zu Eshkols Partnerarbeiten etwa mit dem Architekten Abraham Wachmann und dem Bewegungsforscher Moshé Feldenkrais, und sie erläutert Eshkols Sicht auf ein mögliches Miteinander der verschiedenen Bevölkerungsgruppen in Nahost. Was in der Berliner Galerie Neugerriemschneider mehrmals in Ausschnitten zu sehen gewesen war, ergibt im Kolbe-Museum einen großen stimmigen Bogen. Und wird sinnvoll ergänzt durch neuere Videos von Yael Bartana und Omer Krieger, die Eshkols choreografisches Werk hinterfragen und aktualisieren.

- Georg-Kolbe-Museum Sensburger Allee 25, Charlottenburg, Mi–Mo 11–18 Uhr, 8/ 5 €, bis 18 J. + 1. So /Monat frei, georg-kolbe-museum.de, bis 25.8.

Jorinde Voigt: Constant Vision

Die Künstlerin Jorinde Voigt ist an ihrem Lebensmittelpunkt Berlin vor allem für ihre großen, dünnlinigen Zeichnungen bekannt, wie sie unter anderem 2023 in der Gruppenausstellung „World Framed“ des Kupferstichkabinetts zu sehen waren. Doch im Zentrum ihrer Ausstellung „Constant Vision“, die das Max-Liebermann-Haus zeigt, hängen Mobiles aus feinsten Messingketten und -drähten, mit denen Voigt die Linie in die dritte Dimension holt. Gerahmt werden die Installationen von Serien mit Zeichnungen der 1977 geborenen Künstlerin. Außerdem gibt sie Einblick in deren Werkzeugpalette sowie Beispiele für Arbeiten von Künstler:innen, die Voigt beeinflusst haben, unter ihnen Hanne Darboven und Vito Acconci. Eine runde Sache.

- Stiftung Brandenburger Tor Max-Liebermann-Haus, Pariser Platz 7, Mitte, Do–So 11–18 Uhr, 4/ 3 €, bis 18 J. + 1. So/ Monat frei, stiftungbrandenburgertor.de, bis 9.6.

Kunst als Beute. 10 Geschichten

Die neue Sonderausstellung im Humboldt Forum, die aus dem Den Haager Museum Mauritiushaus kommt, handelt von Raubkunst – geraubten Kulturgütern aus kolonialen Kontexten, Kriegsbeute und von den Nationalsozialisten beschlagnahmten Gemälden. Doch ehrlich gesagt: Besonders viel ist nicht zu sehen. Zehn geraubte Objekte sind im Original oder als Replik ausgestellt, und über VR-Brillen sollen sich deren Provenienzgeschichten vermitteln. Freundliche Mitarbeitende setzten den Besuchenden die Geräte auf. Ob die Quadriga vom Brandenburger Tor, die unter Napoleon zeitweise in französischem Besitz war, oder der magische Dolch, den niederländische Kolonialisten nach einem Gemetzel von Bali nach Europa brachten: Die 3D-Panoramen wirken wie aus einem stimmungsvollen Computerspiel, Informationen aber enthalten sie kaum.

- Humboldt Forum Schloßplatz, Mitte, Mi–Mo 10.30–18.30 Uhr, Eintritt frei, humboldtforum.org, bis 26.1.2025

„Soft Power“ im Potsdamer Kunsthaus Das Minsk

Was sich alles mit Fäden machen lässt! Die Gruppenausstellung "Soft Power" im Das Minsk, Potsdam, veranschaulicht die Vielfalt von Textilkunst mit Beispielen aus mehreren Jahrzehnten, aus Ost wie West, Nord und Süd. So schuf die polnische Künstlerin Magdalene Abakanowicz bereits in den 1960er-Jahren riesige Fabelwesen aus Sisal, Hanf und Pferdehaar und stellte sie später in einer Wüste auf. Maria Lai gewann 1981 Bewohner:innen eines Städtchens auf Sardinien dafür, ihre Häuser quer über die Straßen mit blauen Stoffstreifen zu verbinden. Von William Kentridge (Abb.) über Rosemarie Trockel bis Otobong Nkanga: Die versammelten Arbeiten erzählen von der Herkunft der Materialien, von Handelsbeziehungen und Stoff im Dienst der Politik. Und sie verwischen die Grenzen zwischen Bildender und Angewandter Kunst. Nicht zuletzt passt diese Ausstellung perfekt zur Brandenburger Landeshauptstadt: Potsdam war ein Textilzentrum. Davon zeugt noch der Stadtteil mit dem Namen Weberviertel.

- Das Minsk Max-Planck-Str. 17, Potsdam, am Hauptbahnhof, Mi–Mo 10–19 Uhr, 10/ 8 €, bis 18 J., TLG + letzter So/ Monat frei, dasminsk.de, bis 11.8.

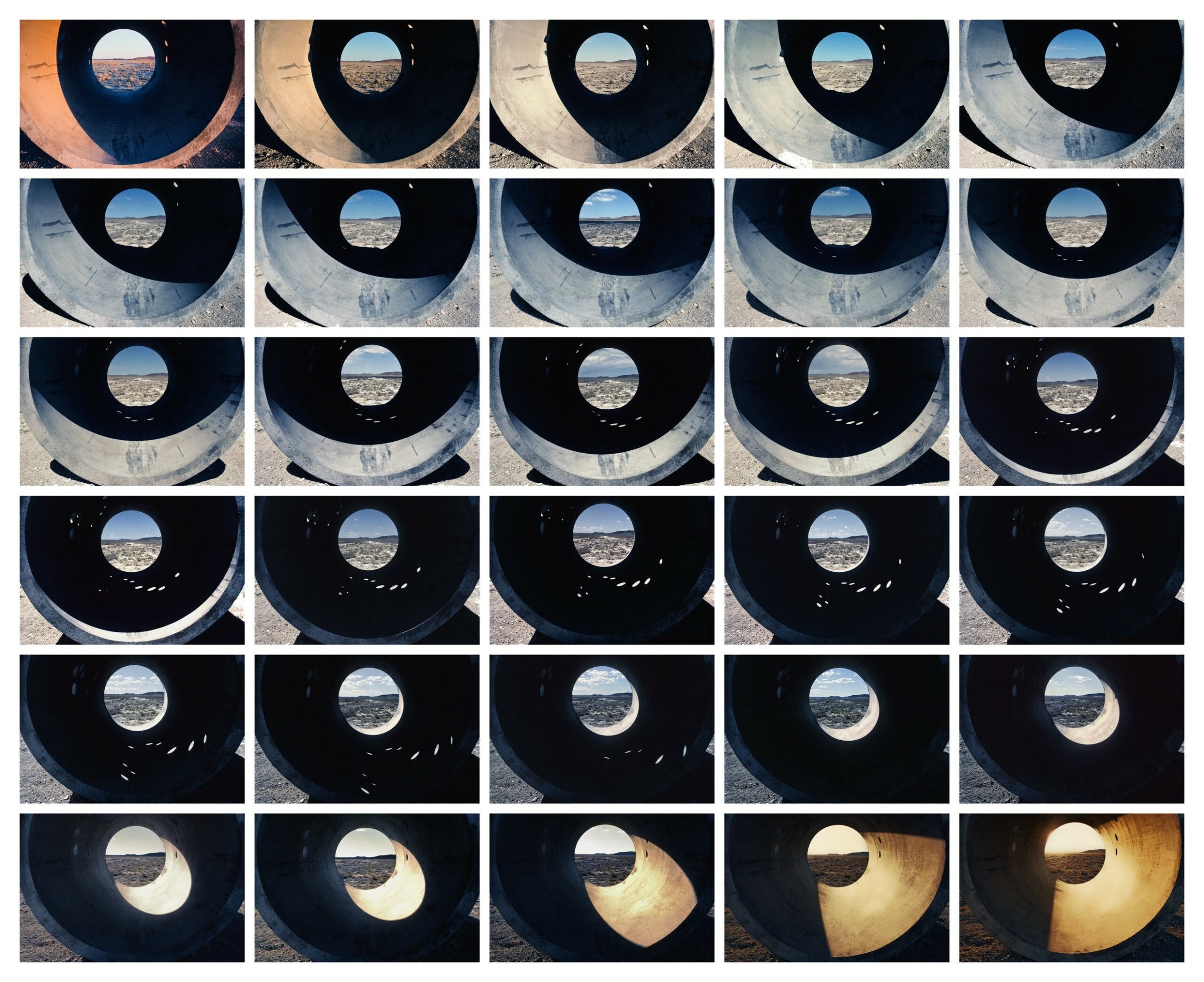

Nancy Holt und Pallavi Paul im Gropius Bau

Während der Eröffnung am 20. März gab es eine kleine Panne. Nancy Holts große Installation aus leuchtenden Bögen, prominent platziert im prächtigen Lichthof des Hauses, erlosch. Ein schönes Sinnbild dafür, wie anfällig Technik ist - und wie beständig das Tageslicht, das die US-amerikanische Künstlerin in ihrer Land Art erforschte. Nancy Holt (1938-2014) war eine der wenigen Frauen in dieser Disziplin, in der Künstler:innen die Weiten von Wüsten und Prärien bestückten. Holts wackelige Pionierfilme, mit denen sie Landschaft subjektiv vermaß, wirken zunächst wie das Gegenteil heutiger Drohnenfilme von atemberaubenden Landschaften und können doch als eine Art Vorläufer von ihnen gelten. Apropos Film: Pallavi Paul war Stipendiatin am Gropius Bau. Die Filmkünstlerin und -wissenschaftlerin zeigt im oberen Stockwerk einen großartigen Film mit drei Totengräbern in Indien. Sie erinnern sich an ihre Arbeit während der Covid-Pandemie.

- Gropius Bau Niederkirchnerstr. 7, Kreuzberg, Mo, Mi–Fr 11–19, Sa/ So 10–19 Uhr, 15/ 10 €, bis 18 J. + TL frei, berlinerfestspiele.de, bis 21.7.

„Der Gertraudenhain“ von Christof Zwiener am Spittelmarkt

Die Arbeiten in der Grünanlage am Spittelmarkt für Christof Zwieners „Gertraudenhain“ haben begonnen. Zum Auftakt hielt die Stadtökologin Sina Franke im benachbarten Kieztreff einen Vortrag über „Tiny Forests“, winzigste Wälder, die unter bestimmten Bedingungen in der Stadt rasch wachsen und das Mikroklima verbessern können. Einen solchen Tiny Forest will der Berliner Künstler Christof Zwiener mit Hilfe von Nachbar:innen am Spittelmarkt pflanzen. Zwiener gehört zu den Gewinnenden eines Wettbewerbs für temporäre Kunst an der Leipziger Straße. Zwei Pointen hat sein „Getraudenhain“: Zwiener muss ihn so pflanzen, dass der Wald nicht nur Wald, sondern auch Kunst ist. Und zweitens sind Bäume nicht temporär im Sinne der Regeln für Kunst im öffentlichen Raum. Sie schlagen Wurzeln.

- Grünanlage Spittelmarkt, Mitte, rund um die Uhr, bis 30.6., online

„A day off“ im f³ - Freiraum für Fotografie

Nach getaner Arbeit einfach mal nichts tun? Unmöglich! Wir alle sind permanent mit unserer Freizeitgestaltung beschäftigt. Ganz egal ob maximale Entspannung am Strand oder Selbstoptimierung im Fitnessstudio – unsere Erholungszeit soll uns möglichst viel Abstand vom Alltag bringen. Die Ausstellung „A day off“ im f³ - Freiraum für Fotografie visualisiert aus rund 100 Jahren die unterschiedlichen Erscheinungsformen der Freizeitgestaltung. Die ausgestellten Fotografien stammen alle aus der Sammlung von Franz Christian Gundlach, der selbst einer der bedeutendsten Modefotografen Deutschlands war. Bis Anfang Juni werden hier knapp 70 Fotografien, unter anderem auch von Diane Arbus, Barbara Klemm und Henri Cartier-Bresson, ausgestellt, die Freizeit als durchgetaktetes Massenphänomen zeigen. (Leonie Kratz) Mehr über die Ausstellung „A day off“ lest ihr hier.

- A day off im f³ - Freiraum für Fotografie Waldemarstraße 17, Kreuzberg, 15.3.-2.6., Mi-So 13-19 Uhr, Tickets 6 €, Ermäßigt 4 €, mehr Infos hier

Gruppenausstellung„Brüche“ bei Haus Kunst Mitte

Das Leben im Exil ist ein Leben an der Grenzlinie von Zwang und Freiheit. Die Heimat musste verlassen werden, gezwungenermaßen aus verschiedenen Gründen, um an einem anderen Ort weiterleben zu können, weil man in Schutz und Freiheit weiterleben will. Für jeden Menschen eine existenzielle Erfahrung, kommt für Künstler noch eine spezifische Frage hinzu: Kann ich an diesem neuen Ort Kunst machen? Welche Kunst kann ich dort machen? Wird sie auf Resonanz stoßen? Fragen, mit denen sich die 15 Künstler:innen in der Gruppenausstellung „Brüche“ beschäftigen. Sie leben im Berliner Exil, kommen aus Afghanistan, China, dem Iran, Syrien und der Ukraine. Nikolay Karabinovych lässt seine Mutter, eine Organistin aus Odessa, in einer Wüste eine Luft-Orgel spielen. Auch sie sie ist ihrem Umfeld und ihrer Kunst entrissen, beide sind den Ereignissen in der Ukraine fern und können sich nur in der Wortlosigkeit über das Trauma verständigen. Ahmed Ramadanlegt eine Baumwurzel mitten in den Raum. Entwurzelt, kommt in einem fremden Umfeld die Schönheit dieser Wurzeln jedoch ganz anders zum Vorschein. Eine Chance, eine Hoffnung für den entwurzelten Menschen?

- Haus Kunst Mitte Heidestr.54, Mitte, Mi–So 12–18 Uhr, bis 2.6.

Hanna Bekker vom Rath im Brücke-Museum

Der deutsche Kunstkritikerverbandes AICA hat das Berliner Brücke-Museum Mitte Februar zum „Museum des Jahres 2023“ gewählt. Das Haus, so heißt es in der Begründung, habe wegweisende Modelle einer kritischen Befragung der eigenen Geschichte und seiner Expressionismus-Sammlung entwickelt. Die neue Schau handelt von der Ausstellungsmacherin und Sammlerin Hanna Bekker vom Rath (1893–1983), eine Kunstsammlerin, die der Sozialdemokratie nahestand und sich beispielsweise für das Werk von Karl Schmidt-Rotluff und Käthe Kollwitz begeisterte. Während der NS-Diktatur organisierte sie in ihrer Berliner Wohnung heimliche Ausstellung verfemter Kunst. Die Ausstellung in der Dahlemer Museumsvilla zeichnet ihren Lebensweg nach: mit Gemälden, Zeichnungen, Skulpturen und Textilarbeiten aus der eigenen Sammlung und mit Hilfe von Leihgaben. Und mit wunderbar gestalten Raumecken, in denen Arrangements aus Fotos und Texten privates Leben genauso wie historische Zusammenhänge erläutern.

- Brücke-Museum Bussardsteig 9, Dahlem, Mi–Mo 11–17 Uhr, 3. Do/ Monat bis 20 Uhr, 6/ 4 €, bis 18 J. + 1. So/ Monat frei, online, bis 16.6.

„Hans Uhlmann“, „Closer to Nature“ und „Kotti-Shop/ SuperFuture“ in der Berlinischen Galerie

Foto: Wolfgang Günzel

Dieser Zusammenklang ist gelungen: Im Museum Berlinische Galerie laufen drei Ausstellungen, die auf den ersten Blick von sehr verschiedenen Themen handeln. Die Retrospektive „Hans Uhlmann“ ruft einen West-Berliner Nachkriegskünstler ins Gedächtnis, der in Fachkreisen in Vergessenheit geriet, obwohl er in Berlin mit seinen filigranen, von Freiheit kündenden Plastiken sehr präsent ist, etwa vor der Deutschen Oper und auf dem Hansaplatz. Die Schau stellt das ehemalige KPD-Mitglied, das unter den Nationalsozialisten inhaftiert wurde, als Bildhauer, Zeichner und Ausstellungsmacher vor. „Closer to Nature“ führt in Bauprojekte aus ökologischen Materialen wie Pilzen ein (Abb.) ein, die zum Teil bereits Wirklichkeit sind – wie die Versöhnungskapelle an der Bernauer Straße, die aus gestapftem Lehm gefertigt wurde. Und der Kreuzberger Projektraum Kotti-Shop präsentiert in einem beeindruckend gestalteten Raum, wie sein Team mit Anwohner:innen des Kottbusser Tors Ideen für eine bessere Nachbarschaft entwickelt. Zusammen ergeben die drei Ausstellungen einen großen Parcours mit Antworten auf die Frage: Wie wollen wir eigentlich leben?

- Berlinische Galerie Alte Jakobstr. 124–128, Kreuzberg, Mi–Mo 10–18 Uhr, 10/ 6 €, bis 18 J. + Geflüchtete frei, berlinischegalerie.de, 16.2.–14.10.

Fokus Schinkel. Ein Blick auf Leben und Werk

Friederike und Luise sind ja zurück in der Friedrichswerderschen Kirche am Auswärtigen Amt: Hold, lieblich, stolz und frisch restauriert lächeln die preußischen Prinzessinnen in Johann Gottfrieds Schadows Gipsmodell Besuchenden entgegen (Foto, Mitte). Seit 24. November informieren die Staatlichen Museen nun genauer über den Erbauer der Kirche: Auf der Empore führen 14 Tafeln in Leben und Werk von Karl Friedrich Schinkel ein – seine wichtigsten Bauten in Berlin zeigen wir euch hier.

- Friedrichswerdersche Kirche Werderscher Markt, Mitte, Di–So 10–18 Uhr, Eintritt frei, bis auf Weiteres

Neue Nationalgalerie: „Zerreißprobe. Kunst zwischen Politik und Gesellschaft“

In der Neuen Nationalgalerie zeigt sich der nächste Teil der Sammlung neu sortiert: Die Ausstellung

„Zerreißprobe“ präsentiert Kunst nach 1945. Ost und West finden hier zusammen – genauso wie Kunst

und Politik. Unter den 170 Arbeiten der Ausstellung gibt es jede Menge bekannte Werke. Neben Werken der üblichen Verdächtigen von Marina Abramović bis Andy Warhol aus der ehemaligen Nationalgalerie-West an der Potsdamer Straße hängen jetzt Arbeiten bekannter Ostgrößen wie Wolfgang Mattheuer Harald Metzkes oder Werner Tübke, die die auf der Museumsinsel gelegene Nationalgalerie-Ost sammelte.

Verantwortlich für die Schau sind der für die Sammlung zuständige stellvertretende Direktor Joachim Jäger, die wissenschaftliche Mitarbeiterin Maike Steinkamp sowie die Kunsthistorikerin Marta Smolińska von der Universität der Künste in Poznań. „Zerreißprobe“ ist laut Joachim Jäger der Versuch einer Darstellung, die den Entwicklungen von Meinungen und Werten in der Gesellschaft folge. Die Gesellschaft entscheidet über die Kriterien der Kunst. Das war schon immer so, nur obsiegen nun offenbar Gesinnung, Moral und Geschlecht über Ästhetik.

Die Geschichte schreiben immer die Sieger. „Die Einfühlung in den Sieger kommt demnach den jeweils Herrschenden allemal zugut“, formulierte 1940 Walter Benjamin. Denn die im Dunkeln, die Ausgeschlossenen und Vergessenen, sieht man ja nicht – und sie sind auch in der Neuen Nationalgalerie nicht zu sehen, beispielsweise Werke der Art brut, Werke der oft autodidaktischen Kunst gesellschaftlicher Außenseiter, die, wie Jäger sagt, nicht in der Sammlung vertreten sind.

- Neue Nationalgalerie Potsdamer Str. 50, Tiergarten, Di/ Mi, Fr–So 10–18, Do 10–20 Uhr, 14/ 7 €, bis 18 J. + 1. So/ Monat frei, bis 28.9.2025

Unbound: Performance as Rupture

Performance ist die Kunstform der Stunde, das hat nicht zuletzt das Performance-lastige Programm der Berlin Art Week gezeigt. Die neue Sammlungspräsentation „Unbound: Performance as Rupture“ der Julia Stoschek Foundation untersucht, wie Künstler:innen historische Narrative und Ideologien der Unterdrückung mithilfe von Performance und Videokunst seit den 1960er-Jahren bis heute in Frage stellen. Darunter Ikonen wie Valie Export und Shootingstars wie Akeem Smith.

- Julia Stoschek Foundation Leipziger Str. 60, Mitte, Sa+So 12–18 Uhr, 5 €, bis 18 J. frei, bis 28.7.2024

Gerhard Richter – 100 Werke für Berlin

100 Arbeiten leiht der berühmte Maler Gerhard Richter der Neuen Nationalgalerie auf lange Zeit, und sie alle passen in das Grafikkabinett im Untergeschoss des Museums. Denn unter den Abstraktionen befinden sich viele kleine übermalte Fotos – Spitzenstücke, eine Wucht. Im Zentrum jedoch hängt der „Birkenau“-Zyklus, mit dem Richter die Grenzen der Kunst im Angesicht von Verbrechen der Nationalsozialist:innen thematisiert. Als Vorlage dienten Fotografien, die Häftlinge unter Lebensgefahr in Auschwitz-Birkenau aufgenommen und aus dem Konzentrationslager geschmuggelt hatten.

- Neue Nationalgalerie Potsdamer Str. 50, Tiergarten, Di–Mi, Fr–So 10–18, Do bis 20 Uhr, 14/ 7 €, bis 18 J., Do ab 16 Uhr + 1. So/ Monat frei, Tickets hier, bis auf Weiteres

Ts’ uu – Zeder. Von Bäumen und Menschen

Was länger währt, wird womöglich besser: Die Ausstellung „Ts̓ uu – Zeder“ des Ethnologischen Museums konnte pandemiebedingt nicht mit den Sälen eröffnen, die im Herbst das Humboldt Forum komplettiert haben. Doch nun ist die Schau über Regenwälder an der Westküste Kanadas fertig, eine Koproduktion mit dem hochmodernen Haida Gwaii Museum auf gleichnamigem Archipel vor der Küste British Columbias. Sie zeigt, wie erhellend und publikumsfreundlich transkontinentale und transdisziplinäre Zusammenarbeit sein kann. Nur einen Saal mit 130 Exponaten umfasst die Schau, die genauso Ruhe wie Abwechslung bietet, dank einer Sitzecke und des Einsatzes verschiedener Medien. Selbstverständlich gibt es klassische Objekte wie Wappenpfähle. Daneben aber hängen Reportagefotos und bedruckte T-Shirts. Sie bezeugen Proteste Indigener gegen die Abholzung der Regenwälder durch euro-kanadische Firmen.

- Humboldt Forum Schlossplatz 1, Mitte, Mi–Mo 10.30–18.30, Eintritt frei, bis 12.1.2025

All Hands On: Flechten

Endlich schlägt das Museum für Europäische Kulturen (MEK) wieder mit einer großen Ausstellung auf. „All Hands On: Flechten“ präsentiert Meisterwerke aus Kunst, Handwerk und Design, anonyme Stücke aus Stroh und Rinde genauso wie die neue Arbeit „Der geflochtene Garten“ von Olaf Holzapfel, Teilnehmer der Documenta vor fünf Jahren. Ein willkommener Anlass für eine U-Bahnfahrt nach Dahlem: das auch Biergärten, Buchhandlungen an der Uni, Parks und dem Landwirtschaftsmuseum Domäne Dahlem wenig entfernt vom MEK einen Ausflug wert ist. Perfekt für ein langes Wochenende.

- Museum Europäischer Kulturen Arnimallee 25, Dahlem, Di–Fr 10–17, Sa/ So 11–18 Uhr, 8/ 4 €, bis 18 Jahre + Berlin Pass frei, Tickets hier, bis 26.5.2024

Mehr Kunst und Ausstellungen in Berlin

Blick nach vorn: Die wichtigsten Ausstellungen im Kunstjahr 2024. Überblick verloren? Sobald die Infos da sind, steht hier das Wichtigste zur Berlin Art Week. Geht immer: Wir zeigen euch wichtige Ausstellungshäuser, Galerien und Museen für Kunst in Berlin. Gut zu wissen: Am Museumssonntag ist der Eintritt kostenlos, jeden ersten Sonntag im Monat. Keine Kunst, sondern Sci-Fi-Saga: Das erwartet euch bei der „Star-Wars“-Fan-Ausstellung „The Fans Strike Back“ im Napoleon Komplex.

Immer gut über das Leben in Berlin informiert: Abonniert jetzt unseren wöchentlichen tipBerlin-Newsletter. Ihr wollt wissen, was in der Gastro-Welt Berlins geschieht? Hier entlang. Unsere Empfehlungen für eure Ohren: Konzerte in Berlin. Tipps und News für Party in Berlin findet ihr in der Club-Rubrik. Nach Feierabend noch was unternehmen? Diese Museen in Berlin sind auch abends länger geöffnet. Immer neue Texte und Tipps findet ihr in unserer Rubrik "Ausstellungen". Noch nichts vor? Was heute los ist, lest ihr bei den Tageshighlights mit den besten Veranstaltungen in Berlin. Was läuft wann? Hier ist das aktuelle Kinoprogramm für Berlin.