Der Westwind pfeift offensiv über die Insel, das Wasser wogt, neun Grad, aber schönster Sonnenschein und blauer Himmel. Günter Netzer ist begeistert vom aktuellen Wetter auf Sylt, wo er dreimal im Jahr weilt; zurzeit wieder. Im Fährhaus Sylt ist er Stammgast.

Herr Netzer, vor 50 Jahren gewann die Nationalelf erstmals in Wembley, mit 3:1 am 29. April 1972. Sieben Wochen später wurde sie Europameister. Haben Sie auf den Sieg in Wembley am vergangenen Freitag angestoßen?

Dazu gab es keinen Grund. Die Freude darüber, dass die Menschen daran denken, reicht. Es wäre dumm, es nicht als große Auszeichnung aufzufassen, dass man sich nach 50 Jahren daran erinnert.

Dieses Spiel in Wembley ist aus dem Nichts geboren.

Wenn Sie damals mit langen Schritten und wehendem Haar nach vorne stürmten, raunten die 96 800 Zuschauer. Wie setzen Sie sich persönlich zu diesem Spiel in Beziehung?

Ich war und bin bis zum heutigen Tag mein größter Kritiker und habe immer Menschen gesucht, von denen ich lernen konnte; und wenn es bei einer Abendunterhaltung ein einziger Satz war. Der Fußball war unser Leben. Das eigentliche Leben kannten wir gar nicht.

Worauf werden Sie heute mehr angesprochen: auf Wembley oder auf Ihre Selbsteinwechslung plus 2:1-Siegtor im Pokalfinale 1973 gegen Köln?

Eindeutig auf das Endspiel. So etwas gab es nie und wird es in den nächsten 100 Jahren nicht mehr geben, dass sich ein Spieler so unverschämt benimmt wie ich damals. Aber das habe ich meinem Denken implantiert: Alles im Leben ist Bestimmung.

Wie hat dieses Spiel in Wembley Ihre Karriere und Ihr Leben geprägt?

Es war das Höchste, was ich bis dahin erreicht hatte. Mit Gladbach hatten wir einige solcher Spiele, im Oktober 1971 das 7:1 gegen Inter Mailand, das nicht im TV kam, weil Manager Helmut Grashoff 7000 Mark gefordert hatte. Dieses Spiel hätte Mönchengladbach weltberühmt gemacht. Da waren wir alle große Helden. Mit Borussia spielten wir einen Fußball, den man auf der Welt kaum sah.

Und wo stand da der Wembley-Sieg?

Das damalige Wembley war ein Mythos, den das heutige allein aus dieser Vergangenheit bezieht. Es war einzigartig, mit einem Rasen, den es auf der Welt sonst nicht gab. Franz Beckenbauer sagte, er beneide die heutige Generation nicht wegen des vielen Geldes, sondern wegen der Plätze, auf denen sie spielen darf. Heute ist jeder Rasen wie ein Billardtisch, Wembley war damals der einzige mit dieser Qualität. Wer dort nicht Fußball spielen konnte, der konnte es nirgendwo. Der Untergrund war ein bisschen moosig, tief, damals gab es Nieselregen. Wir erlebten dort den ursprünglichen Fußball.

Welche Auswirkungen hatte dieses Spiel auf den deutschen Fußball?

Keine. Wir lebten von unseren Akteuren, von über die Jahrzehnte großartigen Spielern mit den richtigen Trainern. Die Brasilianer hatten die besten Fußballer, aber nicht die Disziplin und den Kampfgeist. Im Ausland lernten sie diese Fähigkeiten. Aber unseren Fußball hat der Wembley-Sieg nicht verändert.

Spüren Sie noch heute etwas vom Wembley-Mythos?

Ich habe es schon damals nicht gespürt, weil ich sah, was wir in der Bundesliga leisten konnten: Uwe Seeler und die Hamburger; Wolfgang Overath mit Köln, Jürgen Grabowski mit den Frankfurtern. Dann die Bayern, wir Gladbacher.

Günter Netzer überragte 1972 in Wembley. imago images

Waren der Sieg und die Spielkunst jener Elf der logische Höhepunkt einer latenten Entwicklung oder eine urplötzliche kollektive Leistungsexplosion außergewöhnlicher Einzelkönner?

Ganz im Gegenteil. Wir waren nicht einmal eine Mannschaft, sondern ein zusammengewürfelter Haufen, der mit seinem Gerüst Probleme hatte. Und ich glaube nicht, dass irgendwer erklären kann, warum dieses Spiel passiert ist. Es gibt keine Erklärung, die ich akzeptieren könnte. Wir haben einfach drauflos gespielt und gemerkt, wie gut es ging. Jeder spürte, dass ihm etwas Besonderes gelang. So hat es sich entwickelt. Dieses Spiel in Wembley ist aus dem Nichts geboren. Drei Minuten bevor wir die Kabine verließen, klopfte ich Franz aufs Knie und sagte: Wenn wir weniger als fünf Tore kassieren, haben wir ein großartiges Ergebnis. Bei Bayern war ein Durcheinander, ich spielte nur, weil Overath ausfiel. Wir waren dazu da, ein Desaster abzuholen. Helmut Schön sagte hinterher, beim Training am Vormittag habe er gespürt, dass da etwas passiert war. Ich hatte gar nichts gespürt.

Sie erzielten in der 84. Minute, es stand 1:1, per Elfmeter das 2:1. Es war Ihr einziger Strafstoß im DFB-Trikot. Wussten Sie, dass bei Ihnen an diesem Tag alles funktionieren würde?

Schön hatte es richtig gesehen: Ein Spieler, dem so viel gelungen war, war prädestiniert dafür, in dieser Phase Verantwortung zu übernehmen. Gerd Müller, sonst Schütze, spürte, dass er nicht den besten Tag hatte. Plötzlich deutete Schön auf mich, lief die Linie entlang, bewegte sich dann - um alles zu beobachten - rückwärts zur Bank, setzte sich hin, aber die Bank war nicht da, sodass er in drei Etappen auf den Boden fiel. Die Bankspieler brachen zusammen vor Lachen.

Banks hatte anderthalb Jahre nach dem Elfer noch einen Gipsarm.

Waren Sie nervös bei der Ausführung?

Nervös war ich nicht. Und was sich die Schiedsrichter heute erlauben - ehe der Schütze ausführen darf, treiben sie ihn mit ihren Anweisungen in den Wahnsinn, drei bis fünf Minuten lang -, war nicht der Fall.

Der Ball ging gerade noch so rein.

Damit wurde ich immer aufgezogen, dass der Ball nur kurz hinter der Torlinie liegen blieb. Ich entgegnete, dass der Ball verdammt hart geschossen war. Da kam die Gegenfrage: wieso? Meine Antwort: Ich traf Englands Keeper Gordon Banks anderthalb Jahre später bei einem Benefizspiel für Eusebio in Lissabon und wollte ihn begrüßen, da trug er immer noch einen Gipsarm. Ich fragte ihn: Was hast du gemacht? Er sagte: Ich habe noch immer unter deinem Elfmeter zu leiden (lacht auf). Diese Geschichte habe ich erfunden, keiner konnte sie überprüfen.

Waren Sie sich damals der Wucht des historischen Augenblicks bewusst?

Überhaupt nicht. Keine Sekunde. Es war ein Elfmeter, mach' ihn einfach rein! Andere Gedanken wären abträglich. Aber ich habe, anders als sonst, gejubelt, weil es ganz knapp gewesen war.

Sie und Beckenbauer bildeten das kongeniale "Ramba-Zamba"-Duo mit dem abwechselnden Einschalten von der Liberoposition aus. Kam diese Idee von Ihnen beiden oder vom Bundestrainer?

Da ich wie Overath oder Peter Grosser immer Sonderbewacher hatte, die uns eins gegen eins über zwei Meter anschauten, was wir taten und uns permanent verfolgten, war unser Gladbacher Libero Jürgen Wittkamp frei. Er konnte sich stets einschalten. Für Franz musste diese Variante das Paradies sein. Er hat diesen Libero ja erfunden. Während wir im Mittelfeld immer - in Anführungszeichen - in Lebensgefahr waren, hat er hinten im Niemandsland den Kaiser markiert. Ohne Gegenwehr, die wir Zehner immer spürten, konnte er nach vorne laufen. Gegen die taktisch nicht guten Engländer funktionierte das.

Im Verein Rivalen, für die Nationalelf ein geniales Duo: Franz Beckenbauer (li.) und Günter Netzer. imago/WEREK

Welche Verdienste hatte Schön?

Schön wäre völlig unfähig gewesen, eine Bundesligamannschaft zu trainieren. Er war viel zu menschlich, viel zu weich. Für die Nationalelf war er ideal. Ein kluger und humorvoller Mensch. Er hatte einen intellektuellen Humor, mit dem er uns belustigt hat mit ganz spontanen Sprüchen. Grandios. Seine Menschenführung war außergewöhnlich. Vor dem EM-Finale zeichnete er die Elf der UdSSR an die Tafel. Wir hatten gegen die Sowjetunion drei Wochen davor in München mit 4:1 gewonnen. Daran muss er sich erinnert haben, als er sich plötzlich umdrehte und sagte: Macht doch, was ihr wollt! Es war das größte Kompliment eines Trainers an seine Mannschaft, weil er uns total vertraute nach den Spielen zuvor. Wir sollten es einfach so fortführen.

Sie kamen damals "aus der Tiefe des Raumes", wie es Karl-Heinz Bohrer, Feuilletonist der Frankfurter Allgemeinen Zeitung , formulierte. Er schrieb: "Der aus der Tiefe des Raumes plötzlich vorstoßende Netzer hatte Thrill. Thrill, das ist das Ergebnis, das nicht erwartete Manöver; das ist die Verwandlung von Geometrie in Energie, die vor Glück wahnsinnig machende Explosion im Strafraum, Thrill, das ist die Vollstreckung schlechthin, der Anfang und das Ende. Thrill ist Wembley." Haben Sie diesen Thrill in sich gefühlt?

Oh, fantastisch. Das versteht ja kein Mensch, was da alles enthalten ist in dieser Beschreibung. Sie traf in ihrer Verbindung mit Wembley zu, weil dieses Stadion etwas Besonderes hatte, das gewisse Dinge möglich machte. Aber es hatte keinen direkten Einfluss darauf, dass wir etwas Besonderes taten. Es war einfach ein perfekter Abend und ein perfektes Fußballspiel. Hier wurde nun neben den fachlichen Kommentaren etwas Philosophisches eingearbeitet. Ich mag Anleihen aus anderen Genres, die ich sehr gewagt finde. Vor und in diesem Spiel war nichts geplant, es gab keinen Matchplan, alles entwickelte sich in jeder Phase. Wenn er mich zum Protagonisten machte, stimmte das in einigen Sätzen.

War es letztlich schlichtweg die Spontaneität der Einzelkönner?

Ja. Das Einmalige macht ja aus, dass etwas nie Dagewesenes gelang und aus den Fähigkeiten und der Spontanei- tät des Einzelnen geleistet wurde.

Steht diese Wembley-Mannschaft für den Beginn eines modernen Fußballs?

Ich weiß es nicht und würde so fundamentale Dinge auch nicht sagen wollen. Es war ein Fußball, den man den Deutschen nicht zutraute, nahe der Perfektion in jener Zeit und mit Aspekten versehen, die den Fußball wertvoll machen. Ich finde es abenteuerlich zu behaupten, einzelne Spieler bewirkten komplette Veränderungen; Anreize ja.

Messungen der Passgeschwindigkeit ergaben, dass das DFB-Team viel schneller spielte. War es ein neuer Hochgeschwindigkeitsfußball?

Es lag am Wetter und am Platz. Es war das Paradies, Fußball zu spielen. Wir wollten nicht laufen. Wer da den Ball nicht laufen ließ, hat den Fußball nicht verstanden.

L ' Equipe aus Frankreich schrieb vom "Traumfußball aus dem Jahr 2000". Welche Qualitäten zeichneten ihn aus?

Es war die Gesamtleistung der Mannschaft. Beckenbauer wirkte kreativ, dazu hatten wir überragende Persönlichkeiten, die - der zentrale Begriff - Verantwortung übernahmen.

Herbert Wimmer wurde in Verbindung mit mir viel berühmter. Darüber freute ich mich mehr als über meine eigenen Erfolge.

Also Sie und Beckenbauer?

Wir waren die Initiatoren und wurden von den anderen akzeptiert. Natürlich war ich ein Egoist, Gott sei Dank war ich ein Egoist. Sonst wäre eine solche Leistung nicht möglich gewesen. Ich habe es positiven Egoismus genannt, die Mannschaft einbezogen und sie leben lassen. Ich machte sie zu besseren Spielern. Herbert Wimmer, ein großartiger Fußballer, wurde in Verbindung mit mir viel besser und berühmter. Darüber freute ich mich mehr als über meine eigenen Erfolge. Für einen Superspieler ist positiver Egoismus notwendig. Real Madrids Präsident Florentino Perez sagte mir vor Jahren, ich hätte mit meiner Spielweise Real verändert. Was für ein Kompliment!

War Fußball damals mehr Intuition?

Ich glaube schon. Die Trainer waren nicht so gut wie heute und konnten nicht so viele Vorgaben machen, weil sie es gar nicht wussten.

Sagt der Fußball etwas über den Zeitgeist aus?

Ja, aber es wurde teilweise übertrieben, indem in den Fußball Dinge hineininterpretiert wurden, die ihm nicht zustanden. Es war nach wie vor ein Spiel ohne parallele Gegebenheiten zum normalen Leben einer Nation. Die Italiener waren Defensivkünstler mit der nötigen Kreativität; die Brasilianer übertrugen ihre pure Lebensfreude auf den Fußball, waren verspielt, doch nicht erfolgreich, ehe sie aus dem Ausland Erfahrungen nach Hause importierten. Charakter und Mentalität eines Volkes schlagen schon durch. Während die Brasilianer lachten, wo es nichts zu lachen gab, nahmen wir alles sehr seriös und nutzten unsere ursprünglichen Fähigkeiten.

Intellektuelle sahen in der neuen deutschen Spielästhetik den Geist von Freiheit und Rebellion. Willy Brandts Motto "Mehr Demokratie wagen" wurde in Beziehung gesetzt zum "spielerischen Offensivfußball". Wie empfinden Sie solche Interpretationen heute?

Sie waren sehr gewagt. Wir Fußballspieler waren total unpolitisch; nahezu alle. Für politische Veränderungen hatten wir keinen Gedanken, der Fußball konnte also nicht davon beeinflusst werden, auch nicht von der Lebensart. Ich wüsste nicht, was die veränderte Lebensart im Fußball hätte ändern können. Fußball war nach wie vor härteste Arbeit plus Talent, mit einer veränderten und mehr demokratisierten Welt aber nicht zu erklären. Solche Schlüsse sind mir zu weit hergeholt.

Über Sie erschien 1971 das Buch "Rebell am Ball". Waren Ihre langen Haare Mode oder auch Ausdruck eines freieren Lebensgefühls oder von Protest?

Meine langen Haare haben meinen Fußball nicht verbessert. Ich trug sie, weil meine damalige Freundin sagte, kurze Haare sähen bei mir bescheuert aus. Auf dem Platz blieben die Anforderungen gleich. Wegen der Hippies und eines freieren Zeitgeistes spielte ich nicht beschwingter.

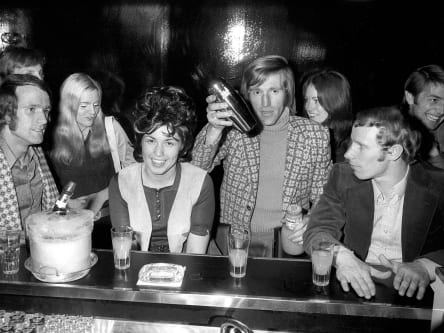

Disco-Besitzer Günter Netzer. imago/WEREK

Fühlten Sie sich nicht als Träger eines Zeitgeists, der die Träume von einer freieren Zukunft aufleben ließ?

Absolut nicht. Ich würde mich schämen, wenn irgendwo stünde, ich hätte da etwas bewirkt. Ich sah mich nicht als prominenten Vorreiter und fühlte mich nicht berufen, die Freiheitsgelüste dieser Zeit zu bedienen. Das wäre zu viel der Ehre. Ich war Fußballer; und weil ich so verrückt aussah, hätten sie mich zum Teufel gejagt, wenn ich den Ball nicht getroffen hätte. So aber haben sie meinen Ferrari akzeptiert in Mönchengladbach und meine Diskothek. Wir wurden als Fußballer beurteilt, nicht als Repräsentanten des Zeitgeists.

Es gibt Fotos von Ihnen im Ferrari, cool in Ihrer Disco, mit Haarbürste. Was sagen diese Aufnahmen aus?

Sie drücken meine Lebenseinstellung aus. Ich wünschte mir ein Leben lang ein solches Auto, hatte aber nie gedacht, dass ich es mir je erlauben könnte. Und das Besondere war, dass so ein Verrückter so gut Fußball spielen konnte. Dadurch haben sich Leute für den Fußball interessiert, die mit dem Fußball nichts zu tun hatten, zum Beispiel Künstler. Es hieß: Da ist einer, der neben dem Fußball andere Dinge im Kopf hat.

Sie setzten sich dadurch auf dem Platz unter starken Druck.

Unser Gladbacher Trainer Hennes Weisweiler hätte als Erster reagiert, wenn die Leistungen gelitten hätten. Er stellte die höchsten Anforderungen an mich, gestattete mir aber Freiheiten wie keinem sonst. Es war ein Gegengeschäft, Leistung gegen Großzügigkeit. Die vielen Auseinandersetzungen wirkten sich positiv für mich aus, er war nie zufrieden mit mir. Aber ich habe meine Priorität sowieso nie vergessen und mich stets unter Kontrolle bekommen, wenn etwas zu viel wurde. Ich habe immer gesagt: Alles resultiert aus dem Fußball. Der Fußball ermöglichte mir ein Leben, wie ich es mir nicht vorstellen konnte. Und der Fußball war eine gute Lebensschule für mich.

Für Grünen-Politiker Daniel Cohn- Bendit, einen 68er, sind Sie - positiv - ein Provokateur gegen die frühere hiesige Weltanschauung. Können Sie damit leben?

Das empfinde ich heute mit der zeitlichen Distanz als Kompliment. Ich weiß, dass Cohn-Bendit ein großer Fußballfan ist. Dass ich in die Nähe der 68er gerückt wurde, war mir klar. Das haben die auch artikuliert, ohne es zu übertreiben. Die langen Haare sahen sie als Kritik am Establishment, ich aber verschwendete daran keinen Gedanken. Ich las, wie sie mich sahen, und fand einiges gut, aber es konnte nicht zum Mittelpunkt meines Lebens werden. Mein Leben war der Fußball. Ich war keiner von den 68ern oder von anderen, die meinten, ich sei im Nebenberuf Fußballer und würde hauptsächlich gegen die Welt opponieren. In der Auseinandersetzung mit Weisweiler ging es nicht gegen die Autorität des Trainers und das Establishment, sondern um die Sache, um Fußball.

Zwei Tage vor dem Spiel in England 1972 scheiterte ein konstruktives Misstrauensvotum gegen Bundeskanzler Brandt. Es war die Zeit des RAF-Terrors und des Vietnam-Kriegs. Waren solche Ereignisse Thema bei den Nationalspielern?

Mit akuten weltpolitischen, auch regionalen Fragen haben wir uns beschäftigt. So blöd waren die Fußballer nicht. Es wurde nicht nur über die Aufstellung gesprochen. Aber ich kenne außer ganz wenigen keinen, der sich vorrangig mit Politik beschäftigt hat.

Meine langen Haare haben meinen Fußball nicht verbessert.

Paul Breitner?

Auch er wusste, dass der Fußball das Wichtigste war. Zudem noch eine Meinung haben zu können war das Herausragende.

Im kicker stand zum Start dieser Serie: "Netzer, der Playboy mit der blonden Mähne, wuchs zur Symbolfigur des neuen, modernen und inspirierten deutschen Fußballs." Einverstanden?

Verherrlichungen im Nachhinein lehne ich eigentlich ab. Ich wollte nie, dass mein Leben als Paradebeispiel dient, auch wenn die heutigen Interpretationen wunderschön zu lesen sind.

Sie waren eben die besondere Figur.

Ich wehre mich doch nicht gegen diese Geschichten, sie schmeicheln mir total. Aber meine Entwicklung war nicht programmiert. Ich habe einfach meine Freude am Fußball ausgelebt. Wir haben einen Fußball, den es selten gab, zelebriert. Ich hatte ein unerhört erfülltes Leben im Fußball.

Berti Vogts prägte 1996 beim EM-Gewinn das Wort "Der Star ist die Mannschaft". Braucht eine erfolgreiche Mannschaft Stars?

Es ist keine Mannschaft durch einen Star schlechter geworden. Ich habe keinen Trainer getroffen, der einen Star, der sich im Sinne der Mannschaft benahm, abgelehnt hat.

Die EM 1972 lief über sieben Wochen in drei Phasen. War sie nur Nebensache?

Für uns Spieler natürlich nicht. Wir wollten den Titel.

Und im öffentlichen Bewusstsein? Das Halbfinale gegen Belgien wurde um 20 Uhr angepfiffen, die ARD-Tagesschau aber nicht verschoben, sodass die Übertragung später einsetzte.

Die Tagesschau war lange eine heilige Kuh, ehe Intendanten sahen, dass der Fußball Quote brachte. Nach dem EM-Finale fuhr mich ein Freund die zweieinhalb Stunden zurück nach Mönchengladbach. Ich ging in meine Diskothek, da war kein Mensch mehr, ich saß da und entspannte mich. Dann war das Ding erledigt. Am nächsten Tag waren wir Europameister und wurden überall gefeiert. Wir kannten es nicht anders. Es war alles sehr bescheiden, 10 000 Mark Prämie gab es noch.

Sie sagten 1972: "Ich betrachte einen Bundesligaklub wie eine Firma", nach Feierabend gehe man nach Hause, "wie andere Arbeitnehmer". War Ihr Profidenken mit dem Vereinsbegriff vereinbar? Waren Sie Ihrer Zeit voraus?

Es war einfach meine Ansicht über den damaligen Fußball. Es gab aber keine Reaktion darauf. Doch die Geschäftemacher erkannten schnell die Möglichkeiten mit dem Produkt Fußball.

Wie war der Umgang mit einem Fußballer, der einen 77 000 Mark teuren Ferrari fuhr? Neid? Bewunderung?

Mein erster kostete 34 000. Ich hatte dann nicht plötzlich 77 000, sondern das eine Auto gegen das andere getauscht und mich hochentwickelt. Die Leute hatten sich daran gewöhnt: Ich war der Ferrari-Fahrer, Feierabend. Ich hatte meinen Ruf weg.

Was bedeutete Ihnen in jener speziellen Zeit, in der der Jugend allzu viel Erfolg suspekt war, Geld?

Ich verdiente 100 000 Mark als Profi. Beckenbauer, Müller, Overath amüsierten sich köstlich, als sie davon hörten. Also ging ich zu Grashoff und sagte: Das geht doch nicht, diese Spieler verdienen in ihren Klubs das Vier- und Fünffache und lachen über mich. Er verwies auf unser kleines Stadion. Dann bat ich ihn, mir die Chance zu geben, selbst Geld zu verdienen, und gründete eine Versicherung, einen Werbeverlag und machte die Stadionzeitung. Eines Tages sagte ich zum Trainer: Herr Weisweiler, ich eröffne übermorgen eine Diskothek, und Sie sind herzlich eingeladen.

Wie reagierte er?

Das ist das Ende, hat er gesagt (lacht). Er sah mich in Gedanken jeden Abend mit den Gästen bei Wodka und Champagner. Er kam nie, Sepp Herberger war da. Während ich die Diskothek betrieb, hatte ich meine beste Zeit und wurde zweimal Fußballer des Jahres. Ich konnte doch nicht völlig unterbezahlt im Vergleich zu den anderen Größen des deutschen Fußballs bleiben.

Nach dem EM-Finale schrieb die L ' Equipe : "Netzer ist das Symbol für diese komplette, junge Mannschaft. Er ist der beste Spieler unseres Erdteils."

Dieser Schreiber hatte wirklich Ahnung (lacht auf). Das ist eine wunderschöne Beurteilung, auch wenn ich nie so weit gehen würde. Dieses wunderbare Kompliment nimmt man gerne in Kauf.

Sie nehmen es in Kauf? Und relativieren es damit?

Ja, genau so meine ich es.

Ihr englischer Gegenspieler Alan Ball beschimpfte Sie als "deutsches Fräulein". Sie sagten, Sie seien noch nie so getreten worden. War es so schlimm?

Ja. In einer Bar in Berlin haben wir uns nach dem Rückspiel eine Flasche Whiskey gegönnt und uns ausgesprochen. Wir wurden nicht die besten Freunde, aber er ließ erkennen, dass er in der Beurteilung meiner Person völlig falsch gelegen hatte.

Rassige Duelle: Alan Ball gegen Günter Netzer im Rückspiel. imago sportfotodienst

Sie lehnen Vergleiche über Generationen hinweg ab, dennoch bitte die Frage: War das 3:1 in Wembley das größte Länderspiel einer deutschen Nationalmannschaft oder das 7:1 in Brasilien im WM-Halbfinale 2014?

Das ist wirklich der Punkt, wo ich sage: Stop, Schluss, das muss jetzt nicht sein. Herausragend beim 7:1 der deutschen Mannschaft war nicht diese unglaublich tolle Leistung, sondern dass sie aufhörte, Tore zu schießen. Andernfalls hätten die deutschen Spieler die Brasilianer bis zu ihrem Lebensende in den Abgrund geschickt. Zweistellig, was möglich war, wäre für die Brasilianer die Schande des Jahrhunderts gewesen.

Sie waren ein Individualist, brauchten aber, wie Sie sagten, Ihr Gladbacher Umfeld. Wie passt das?

Overath war ein ganz anderer Spieler als ich, obwohl man uns eins zu eins verglich. Ich habe lebensnotwendig gebraucht Herbert Wimmer, Jupp Heynckes, Bernd Rupp, Herbert Laumen. Da war nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen. Ich habe sie zu Höchstleistungen aufgefordert, mich um das Gebilde gekümmert und hatte großen Einfluss auf Borussia Mönchengladbach. Weisweiler gab mir da viel Vertrauen. Wenn du 20 Fehlpässe spielst, spiel den 21.! Du hast bei mir die volle Rückendeckung, sagte er. Das war ein Ritterschlag.

Warum ging es für Sie bis zur WM 1974 nicht so weiter wie bei der EM?

Nach der Saison 1973/74 in Madrid war eine Pause von vier, sechs Wochen, ich hatte 40, 50 Autogrammstunden vereinbart. Im letzten Länderspiel davor gegen Schweden hatte ich ganz schlecht gespielt, es hieß: Der neue Netzer ist Hoeneß. Schön verbot mir die Autogrammstunden und verordnete mir einen Konditionstrainer für 14 Tage. Habe ich treu und brav gemacht. Im WM-Trainingslager wurde ich immer stärker, im Training vor dem Endspiel musste ich Johan Cruyff simulieren und war so fit, dass ich hinterher Vogts beruhigen musste: Berti, Cruyff kann morgen nicht so gut spielen wie ich heute gegen dich. Schön hätte mich aufstellen müssen, vor einem Endspiel konnte er aber die Mannschaft nicht ändern. Und ich hätte es nicht verlangt. Ich habe die Regeln akzeptiert.

Wir haben ein Jahr perfekten Fußball gespielt.

Warum wehren Sie sich, Weltmeister zu sein?

Mein Beitrag waren 20 Minuten gegen die DDR. Ich machte mich damals auf der Gegenseite warm, Assistent Jupp Derwall konnte mich nicht finden. Der Platzwart in Hamburg kam und sagte: Hör auf zu laufen! Du machst die ganze Aschenbahn kaputt. Die Zuschauer haben mich gefordert, sie dachten, es gehe wie im Pokalfinale. Darauf saß ich nur noch auf der Tribüne, damit ich nicht mehr vom Publikum gefordert wurde.

Schön nannte diese EM-Zeit "Traummonate".

Wir haben ein Jahr perfekten Fußball gespielt.

Was war der Günter Netzer des Jahres 1972 und jener Phase: Fußballprofi und -star, Individualist, Geschäftsmann, Popstar, Kultfigur, Playboy? Ein Mann, auf den viele ihre Lebensträume projizierten und der für Freiheit stand? Ein Außenseiter, der als Fußballer gegen die verkrusteten Normen der Nachkriegszeit stand? Oder etwas ganz anderes?

Die ersten vier Bezeichnungen ja.

Popstar?

Das haben die Leute daraus gemacht. Fand ich einen lustigen Vergleich.

Kultfigur?

Das ist höher angesiedelt, ein großes, sehr wertvolles Kompliment. Damit ist nicht nur der Fußball gemeint, sondern meine ganze Art, mich zu präsentieren und zu leben und darüber hinaus etwas zu vermitteln.

Playboy?

(grinst, lacht) Das hat man mir angeheftet, was leider der Wahrheit nicht entsprach. Es wurden mir Affären angehängt, die ich leider nicht hatte, mit den tollsten Frauen überhaupt. Es ist leider nicht so passiert. Als ich zum HSV als Manager kam, hieß es, der hat uns noch gefehlt, der gibt uns den Rest. Ich habe darüber gelächelt.

Und wie gefällt Ihnen die Einschätzung, dass Sie die Lebensträume vieler trugen?

Das ist auch schön. Damit konnte ich sehr gut leben. Auch wenn es mir unheimlich war, weil jeder sein Leben selbst gestalten und es nicht 1:1 nach Vorbildern umsetzen sollte. Für Freiheit stand ich selbstverständlich. Die verkrusteten Strukturen hatte ich nicht im Kopf. Wir hatten genug damit zu tun, vernünftig Fußball zu spielen. Für Dinge außerhalb des Fußballs war da kein Platz.

Wie hat der kicker die Viertelfinalspiele gegen England und die EM-Endrunde begleitet? Jetzt kostenlos nachlesen!

In unserer kicker eMagazine App (für Android oder Apple) können Sie mit dem Gutschein-Code* EM1972 die Ausgaben #34-#52/1972 freischalten und gratis lesen. Einfach eine der Ausgaben auswählen und den Code eingeben.

*Einlösbar bis 30.6.2022