Lecciones de la Historia Naval

DOCTOR CARLOS ARRIZABALAGA LIZÁRRAGA

REVISTA DE MARINA | N° 3-2021

RESUMEN:

Continuando con los artículos de Fannie B. Ward que ha publicado la Revista de Marina, se presenta su reporte sobre la explotación del guano en las islas de Chincha, con la traducción y las notas explicativas de Carlos Arrizabalaga.

INTRODUCCIÓN:

Una viajera del XIX que no mencionaron Alberto Tauro o Estuardo Núñez fue la periodista norteamericana Fannie B. Ward (1843-1913), quien realizó un largo periplo por toda Sudamérica para escribir reportes de interés turístico y cultural. Esta intrépida reportera envió correspondencia a diversos periódicos norteamericanos con noticias y detalles curiosos de su viaje por Sudamérica en 1889-1890, pero su viaje quedó olvidado frente a otros viajeros y viajeras que visitaron el Perú durante el siglo XIX, porque ella no publicó sus materiales en un libro y su trabajo pionero fue muy pronto imitado por otras. Sin embargo, ella fue muy conocida en su tiempo por un buen número de lectores. Además su mirada femenina prestó especial atención a la situación de la mujer en las diversas regiones del Perú, desde Paita hasta Puno y desde Lima y Callao hasta las provincias entonces cautivas de Tacna y Arica. Destacó la importancia de las antigüedades peruanas y lugares arqueológicos del Cusco y la región del Titicaca. Al momento he podido reunir los 25 reportes que escribió en el Perú y los he traducido al castellano con notas explicativas en un trabajo de gran interés y con rigor académico que destaca cómo en su momento los reportes de Ward permitieron que una buena parte del público norteamericano se familiarizase con la realidad vital y los atractivos del Perú en un momento de recuperación nacional luego de la destrucción ocasionada por la Guerra del Pacífico. La Revista de Marina ha publicado ya los reportes que escribe desde el Callao y Mollendo. En esta entrega, Fannie Ward describe la explotación del guano en las islas de Chincha. Este reporte fue reproducido en un gran número de periódicos desde Washington D.C. hasta Sacramento, en California.

Una industria insalubre. Una de las principales fuentes de riqueza del Perú. En la bahía de Pisco. Una visita a las explotaciones guaneras. Cómo las aves de Sudamérica han fertilizado las tierras de Europa. Una visita a las famosas islas de Chincha .

En la bahía de Pisco, a unas 100 millas al sur del Callao y a 12 millas de tierra firme se encuentran las celebradas islas de Chincha, un conjunto de tres, donde descansa el guano que ha proporcionado tan inmensa fuente de riqueza al Perú. Para formarse una idea de la extensión del depósito y la magnitud de esta industria, podemos estimar que, entre 1853 y 1873, sacaron cerca de ocho millones de toneladas de guano desde este lugar. El monto de los ingresos derivados de esta fuente de riqueza no se puede afirmar con precisión, pero de hecho fue mayor de lo que valió el botín que les robaron a los incas. Las exportaciones registradas acumulan una cifra superior a los 30 millones de dólares, en un país que nunca ha sumado más de dos millones de habitantes, dos tercios de los cuales eran indios que no tuvieron parte alguna de las ganancias.

Sin embargo, en medio de toda esta prosperidad, el país gestionó el recurso con total imprudencia, pues incurrió en una deuda de 250 millones, la que jamás hubieran podido cancelar de no ser por el salvador contrato Grace-Donoughmore3. Este tesoro hallado en las islas de Chincha había estado acumulándose por siglos sin cuenta en un depósito inagotable. Era además mucho más accesible que el oro y la plata que hicieron creer que las tierras del Inca eran El Dorado del mundo, pero finalmente todo ello contribuyó más que nada al declive del país, puesto que los últimos acontecimientos llevaron a esta república a ser la más pobre de todo Sudamérica. Cuando esa enorme masa de dinero llegaba sin esfuerzo de generación a generación, los despreocupados aristócratas no tomaron medidas dirigidas a mejorar o preservar la fuente de sus riquezas, y cuando por fin estas fuentes se agotaron y el país fue saqueado durante la última guerra de todo aquello que tenía algún valor; la gente quedó desvalida y atrapada en la idea de que ellos, como estaba ordenado así desde el principio de los tiempos, no habrían de tomar parte igual que sus antepasados en la degradación de tener que trabajar. Y no sabían cómo hacer para ponerse a trabajar ellos mismos.

En el manejo de su propio guano, los peruanos han mostrado de lejos menos sagacidad que los pobladores de los tiempos antiguos, porque han actuado como si el recurso fuera literalmente inagotable. Suprimieron los impuestos y confiaron enteramente al ingreso del guano toda la caja fiscal del gobierno, incluyendo las enormes sumas dedicadas a los ferrocarriles4. Cuando las Chinchas quedaron casi del todo exhaustas, dirigieron su atención a otras zonas, pero ninguna de ellas proveía una fuente tan rica y tan provechosa del recurso que sus ancestros protegieron tan cuidadosamente.

La palabra guano es una corrupción del quechua huano, que significa “estiércol de pájaro”. Los sabios incas comprendieron bien su valor como fertilizante. La historia nos enseña que no solo era utilizado extensamente a todo lo largo del imperio, sino que el castigo aplicado a cualquiera que atacase a las aves durante la temporada de anidamiento era la pena de muerte, lo mismo si las cazaban en cualquier tiempo del año. Con qué cuidado protegieron a las Chinchas que no estaba permitido desembarcar en ellas bajo ningún concepto bajo pena capital, no fuera que las aves se alejaran de la costa. Separaban cada isla para el usufructo de una provincia particular y el guano era cuidadosamente repartido para que cada población recibiese su justa proporción.

Todavía es posible encontrar abundante guano en las islas de Tarapacá, así como en las islas de Lobos y Guañape, la isla La Vieja en la bahía Independencia, los grupos de Lomillo y Farallón en la bahía de Paracas, otras en Punta Alba y Pabellón de Pica5. El mejor lugar de todos, sin embargo, todos los ingresos de Pabellón, Limos y Guanillos, va para los consignatarios del ferrocarril bajo el contrato Grace-Donoughmore .

La legítima ave guanera es una clase de charrán. Su pico y sus patas son rojas, la cresta de la cabeza, las alas y la punta de la cola son negras, mientras que la parte inferior de la cabeza y el vientre, blancas, con una pluma larga y curva en forma de patilla debajo de las orejas. El cuerpo es de un color pizarra oscuro y mide unas diez pulgadas. Piqueros, pelícanos y gaviotas también visitan las islas y sus deposiciones se mezclan con sus huevos y restos de conchas, y también con la carne deshecha y los huesos de miles de osos marinos y focas. Se puede afirmar, aunque no tengo plena seguridad de ello, que cuando una foca está a punto de morirse invariablemente asciende al punto más alto del primer islote que tiene a la vista. Por todas partes, las islas Chinchas están cubiertas con sus restos, aunque han sido cazadas tan intensamente por estas tierras durante los años recientes, que no aportan ya mucho a este depósito, lo que hace que el guano resulte todavía mejor y facilita su exportación. De hecho, la bahía El Ferrol8 nse encuentra repleta de huesos de foca que no tienen ningún valor comercial.

Para tener una idea somera de esta vasta acumulación uno debe entender que un gaviotín depositará de 4 a 6 onzas al día de guano, lo que en las 10 semanas de la temporada de anidamiento supone no menos de 28 libras por ave. Multipliquen esto por millones y entonces hacen cuenta de miles y miles de años, y así uno puede darse cuenta de lo que estas islas contienen. Al estar dentro de la franja sin lluvias de la costa occidental ninguno de los depósitos ha sido bañado jamás por la lluvia, y cuando Humboldt9 llamó la atención de los europeos por primera vez sobre las islas Chinchas, estas estaban cubiertas por una capa de más de 60 pies de altura y con toda razón predijo que eran capaces de reverdecer todas las agotadas tierras del mundo.

Todas las islas tienen la misma formación: un granito de tono brilloso compuesto de feldespato rojizo y cuarzo blanco mezclado con una parte de mica. Como el feldespato se deshace al contacto con el aire, las orillas muestran un aspecto fragoso y horadado, todo salpicado de hondas cavernas que conforme pasa el tiempo se derrumban y van disminuyendo el tamaño de las islas. Esta fuerza química de descomposición y la acción mecánica de las olas han dividido en tres porciones de islas lo que fue una vez una sola mole conectada con la costa, probablemente en tiempos muy remotos, como se muestra en una cadena de rocas que se interpone entre ellas y una colina cercana al pueblo de Pisco. De un origen volcánico, es posible que las islas desaparezcan finalmente bajo el oleaje, como ha ocurrido con otras similares en diversas partes del mundo.

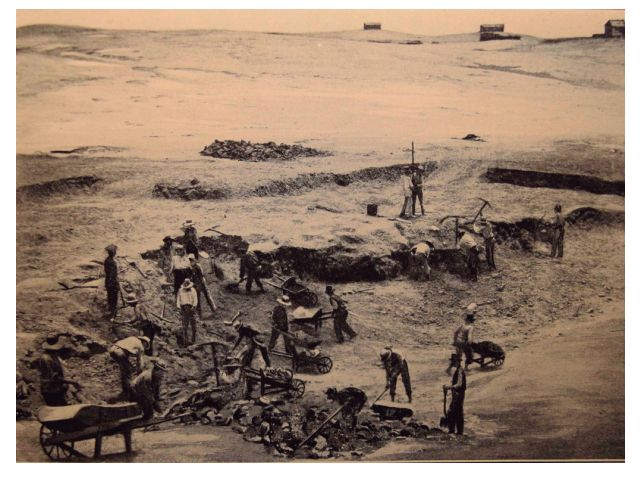

Para visitar las explotaciones de guano, una debe salir de Pisco en un bote a remos y desembarcar por medio de una empinada escalera de mano hasta alcanzar una plataforma de madera construida en lo alto de una escarpada pared de roca. La isla norte, que tiene algo de 1400 yardas de largo por 600 de ancho, está todavía toda cubierta de guano, pero no con mucha profundidad. Los depósitos han sido trabajados de adelante hacia atrás, removiendo el material por capas que son acumuladas en vagones planos y de ahí unidos en un convoy son llevados por una pequeña locomotora hasta el borde de la colina, a unas 100 yardas del precipicio y con unos 70 metros de altura, mostrando la gran cantidad de trabajo que ha sido ya realizado.

Se usa una pequeña máquina de vapor de 12 caballos para mover los vagones y también para la extracción del guano. Una grúa se alza sobre la máquina y de su cadena se tiende una pala excavadora a manera de un enorme capazo de seis dientes gigantescos. Por medio de una cadena sujeta al extremo de la pala de fierro, se logra excavar profundamente en el excremento y con otra cadena la grúa lentamente gira, crujiendo y chirriando, como si estuviera afligida con un lumbago crónico, y finalmente vierte el contenido de la pala en una de las vagonetas. Con cuatro movimientos se llena la carga y entonces el transporte desciende al borde del promontorio, donde el guano es acumulado en montones, para luego nuevamente ser echado a palanas por una canaleta de lona a las barcazas.

Son negros los que se sitúan en el lugar a la espera de recibir la insalubre carga así como viene. Notamos que cada uno lleva una máscara de hierro sobre su cara, porque el guano es más penetrante que el polvo de carbón, las cenizas del acero o las sales volátiles. Su posición en verdad no es nada envidiable y aun así ellos reciben del capitán del barco apenas 13 dólares por la descarga de 100 toneladas. El punzante polvo de amoniaco es extremadamente irritante para la nariz, la garganta y los pulmones, por lo que la más breve estadía resulta de lo más desagradable. Pese a todo hay varias residencias regularmente presentables en la isla, incluyendo edificios hechos enteramente de fierro para los superintendentes peruanos y para los carpinteros ingleses. Además de estos desdichados chinos y negros, originariamente trabajaron aquí muchos convictos, cuando el trabajo era más extremo. Se puede ver todavía un conjunto de 50 cabañas hechas de cañas en las que estaban acuartelados, junto a lo que una vez fue una pequeña bulliciosa población. En aquellos días había más de 100 veleros, en su mayoría ingleses, anclados en las Chinchas esperando por su carga. En 1883 se estimaba que quedaba todavía, solo en la isla norte, unas 3 798 256 toneladas inglesas de guano. En lugares menos frecuentados, miles de aves marinas todavía anidan en pequeñas oquedades excavadas en los antiguos depósitos y todos los farallones y cavernas inaccesibles están cubiertos con sus nidos.

La isla central ha sido trabajada casi exclusivamente por chinos, para lo que trajeron barcos repletos de ellos solo con este propósito. Tan mal los trataron sus capataces peruanos y tan espantoso era el trabajo que muchos se suicidaban, ingiriendo pequeños cristales de amoniaco que a menudo se encuentran entre el guano, y es que a veces los huesos de las aves se transforman en esa sustancia.

Como todos saben, el guano hace crecer y prosperar las plantaciones, no importa que se aplique a la tierra más pobre, razón por la que los agricultores de todas partes del mundo lo demandan. El primer envío de este famoso fertilizante se hizo en 1840 y consistió en apenas 20 barriles. Lo desembarcaron en Liverpool y lo probaron en una granja cercana a la ciudad con resultados tan sorprendentes que numerosas órdenes de pedido solicitaban por más de inmediato. Pronto se convirtió en el furor de los productores, en tanto Europa como América supieron qué tan maravillosamente aumentaba la producción de sus campos. Los peruanos establecieron agentes en Londres y Nueva York para gestionar las ventas y, como el negocio se volvió próspero, muchos hombres se hicieron enormemente ricos. Qué cosa tan sorprendente que unas pequeñas aves marinas hubieran provisto durante cientos de años en estas islas remotas un vasto depósito para fructificar las tierras más populosas del planeta.

Por supuesto, solo puede subsistir una considerable cantidad de guano en un lugar donde nunca llueve y así no llega a disolverse jamás. La región seca del Perú, que comprende la franja desértica entre los Andes y el océano, unas 40 millas de anchura y mil millas de longitud, incluye muchas pequeñas islas además de las Chinchas que por siglos han sido el hogar de miríadas de aves marinas. Cada uno de los veleros que surcan estos mares va rodeado por estos pájaros, que ocupan todos los mástiles y desafían gritando a los invasores de sus territorios de veraneo. Esta región del país en que la lluvia es rara o donde nunca llueve es llamado “el despoblado”, por la extrema dificultad que supone vivir aquí. La razón que explica el astronómico contraste entre las fértiles regiones del Amazonas, del Orinoco y de Río de la Plata, en la parte oriental de los Andes, respecto a estos áridos desiertos en la costa occidental reside en una cosa: los vientos tropicales del Atlántico sur. Están cargados de humedad y soplan de este a oeste con gran regularidad; arrojan sobre el continente lluvias abundantes que forman los ríos antes mencionados, y al precipitarse de forma copiosa y frecuente según las estaciones del año y en cantidad suficiente pueden mantener los ríos siempre llenos. Las corrientes se inician al pie de los Andes y a lo largo de sus estribaciones orientales: las montañas condensan la humedad de los vientos templados en abundancia hasta alcanzar la parte más elevada de las cumbres. Pero al tiempo que los vientos sobrepasan este muro divisorio, ya se han desprendido de toda el agua y no hay una gota más para entregar a las vertientes del Pacífico. Esta condición de sequedad no se da en el extremo del continente. Conforme vamos hacia el sur encontraremos más y más humedad hasta que en la región del sur de Chile y la Patagonia llega a ser excesiva, tanto así que la parte occidental de los Andes aquí está casi continuamente cubierta por intensas lluvias y sus cumbres oscurecidas por las nubes. Esta condición se debe a que los vientos soplan hacia tierra desde el Pacífico sur. Y así, en cambio, los llanos de la Patagonia, al este de las montañas, son comparativamente secos, azotados por los fríos ventarrones de las cumbres nevadas.

En estas costas del Perú, allá donde alguna corriente fluvial descienda desde los nevados de la cordillera, se abre un oasis que grupos de cultivadores utilizaron desde tiempos inmemoriales. Los incas mismos fueron por cierto muy buenos agricultores, y allá donde ellos sembraban la tierra producía con profusión. Su imperio se extendió de norte a sur a lo largo de 3000 millas y hacia el este, unas 400 millas hasta los vastos bosques de la Amazonía, los que sus simples herramientas eran incapaces de dominar.

Remontándonos a los tiempos de la conquista, los enérgicos jesuitas llevaron a cabo vigorosamente una lucha tenaz contra estos desiertos y los conquistaron tan fácilmente como los mismos indios. Cuando es posible la irrigación, la franja estéril se convierten en espléndidas plantaciones de azúcar, café y otros productos tropicales, y es muy probable que la industria y el capital puedan un día sacar réditos de todo ello. El señor Curtis dice con gran verdad: “Si el dinero que se ha desperdiciado en el Perú en tantas revoluciones, se hubiera invertido en el desarrollo de sus minas, y si los soldados hubieran excavado canales de irrigación con tanto ardor como el que dedicaron a luchar unos contra otros, no habría ningún país tan rico en el mundo”.

La naturaleza no presenta formas tan atractivas e imponentes en ninguna otra parte del mundo que aquí, donde un verano eterno sonríe bajo nieves eternas y desiertos tristes como el Sahara, alternados con valles tan exuberantes como los de Italia. El océano está también lleno de curiosos animales. Desde la cubierta de los vapores pueden verse monstruos marinos desconocidos en las aguas septentrionales, y en la noche sus movimientos se dibujan en una línea de fosforescencia que sigue sus aleteos. En ningún lugar hay un océano profundo donde el fenómeno sea tan conspicuo. El Pacífico sur está tan fuertemente impregnado de fósforos que cada ola queda remarcada por una luz plateada y cada pez que salta lanza una estela como de cometas. Los peces más grandes, como los tiburones o las marsopas, parecen encontrar un deporte irresistible corriendo a la carrera con el buque de un lado al otro, y una pequeña escuadra aparece cada tarde bajo el bauprés, surcando las aguas al paso de los veleros, apurándose en saltar y sumergirse uno tras otro en un juego improvisado en que la línea de sus cuerpos se dibujara como con unos lápices de fuego.

Bibliografía

- BONILLA, Heraclio. Guano y burguesía en el Perú. Lima: Instituto de Estudios Peruanos. 1984.

- CLAYTON, Lawrence A. W. R. Grace & Co., los años formativos, 1850-1930. Lima: Asociación de Historia Marítima y Naval Iberoamericana. 2008.

- CONTRERAS, Carlos y CUETO, Marcos. Historia del Perú contemporáneo. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, Pontificia Universidad Católica del Perú y Universidad del Pacífico. 2013.

- CURTIS, William E. Capitals of South America. Nueva York: Harper and Brothers. 1888.

- HUNT, Shane. Guano y crecimiento en el Perú del siglo XIX. En: La formación de la economía peruana. Distribución y crecimiento en la historia del Perú y América Latina. Lima: Banco Central de Reserva del Perú e Instituto de Estudios peruanos. 2011.

- KOEPCKE, María. Las aves del departamento de Lima. Lima: Edición de la autora. 1964.

- NÚÑEZ, Estuardo. El Perú visto por viajeros. Lima: Peisa. 1974.

- PEREYRA PLASENCIA, Hugo. Cáceres y el Contrato Grace: sus motivaciones. Revista del Instituto Riva Agüero, 2016. Nro. 1, vol. 1, pp. 165-196.

- PETERSEN, Georg. Geografía y geología del litoral peruano. Historia Marítima del Perú, 1972. Nro. 1, vol. 1, pp. 13-185.

- SOBREVILLA PEREA, Natalia. Entre el contrato Gibbs y el contrato Grace: la participación británica en la economía peruana (1842-1890). Histórica, 2003. Nro. 27, vol. 2, pp. 383-414.