¿Hubo una vez? La transferencia en la literatura

Alexandra Campos Hanon

Una de las cosas que más disfruto de los cuentos clásicos, es ese tiempo indefinido en el que transcurren y al que, típicamente, nos adentramos por medio de la frase: había una vez. Y es que “había una vez” nos da la certeza de que hubo un tiempo imposible de situar, en el que algo completamente insospechado pasó y que, pese a lo lejano, podría ser ahora. La pregunta es, ¿cómo estas tres palabras conectan con la doctrina freudiana y el psicoanálisis?

A pesar de la cantidad de respuestas que podría enlistar, me es oportuno abordar el planteamiento desde su relación con otra frase que se le parece no por lo que dice, sino por su facultad de llevarnos a un momento que fue, y que de muchos modos sigue siendo: “¿Qué te trae por aquí?”, pregunta el analista cuando nos ve por primera vez en su consulta. Entonces, a modo de conjuro y como haríamos con un cuento, entramos a un mundo de representaciones internas.

Son muchos los autores que, aún con cierto desconocimiento del uso psicoanalítico de la palabra, han hecho referencia al efecto terapéutico que la literatura tiene sobre las personas. Aunque a simple vista esta aseveración puede parecer simplista, la narración de historias ha sido una herramienta invaluable cuando de explorar emociones, interpretar símbolos e interiorizar experiencias se trata.

En su libro Psicoanálisis de los cuentos de hadas, Bruno Bettelheim (1994) menciona el uso de la literatura para coadyuvar en el tratamiento de ciertos desórdenes anímicos. En su opinión, el cuento es terapéutico porque el enfermo encuentra sus propias soluciones mediante la contemplación de lo que la historia parece decir sobre él mismo.

Esta reflexión me lleva a retomar la pregunta con la que Freud abre su conferencia número 27 (2021): “¿Dónde hay espacio para una intervención terapéutica?” (p.392). A continuación, el autor enumera las posibles respuestas: problemas cotidianos, falta de amor, eventos traumáticos, condiciones desfavorables y, quiero destacar, vivencias infantiles tempranas que arrastramos con nosotros durante la vida adulta. Es indiscutible que cada una de las razones expuestas responden de igual modo a la pregunta que todo escritor se hace en algún momento: ¿Dónde hay espacio para una buena historia?

Lo anterior me lleva a concluir que la literatura tiene más puntos de contacto con el psicoanálisis que la sola posibilidad de sanar a través de la palabra: la inmersión en el conflicto; el desplazamiento del miedo; la sustitución del deseo; la libre asociación de ideas; el lenguaje de los sueños; la interpretación de referentes y significados. En mi opinión, sería diǩcil no ver las semejanzas entre ambos procesos. Más aún, cabe señalar aspectos secundarios como el espacio terapéutico que el analista, como hace el autor, diseña para facilitar una experiencia al margen de la realidad cotidiana del paciente, pero al mismo tiempo naturalmente dispuesto a fin de revivir en él experiencias afectivas, explorar áreas oscuras de sí mismo y reencuadrar vínculos emocionales. Al final, los dos anfitriones (autor y terapeuta) nos siguen, nos ven andar el camino e incluso, sin darnos cuenta, nos llevan a descubrir aquello que, ellos saben de antemano, nos está esperando.

A pesar de la correspondencia entre dichos procesos, la verdadera pregunta, no sólo por su pertinencia en mi quehacer profesional, sino por su relevancia en ambos contextos, es: ¿Puede la literatura generar un fenómeno equiparable a la transferencia psicoanalítica?

Lo primero que me gustaría destacar sobre la conferencia objeto de este ensayo, es lo que Freud pone de manifiesto en relación con la pareja terapéutica. Según él mismo dice, aunque el enfermo debería de estar interesado en sus propios conflictos patológicos, éste se interesa particularmente por el terapeuta. El paciente, dice Freud (2021), desarrolla un vínculo afectivo que se repite de manera regular en todos los casos al margen del sexo, edad o inclinaciones afectivas del mismo. Se trata de un fenómeno de transferencia de sentimientos sobre la persona del médico tratante.

Aunque ciertamente la transferencia juega un papel primordial en el proceso psicoanalítico, a este respecto Coderech (1987) afirma que es un fenómeno universal, no exclusivo de la situación analítica. Si tomamos en cuenta que otros autores coinciden en que la transferencia como repetición de afectos pasados puede ser terapéutica o no (Klein, 1952), resulta tentador pensar que la literatura sea capaz de generar un efecto transferencial de naturaleza semejante.

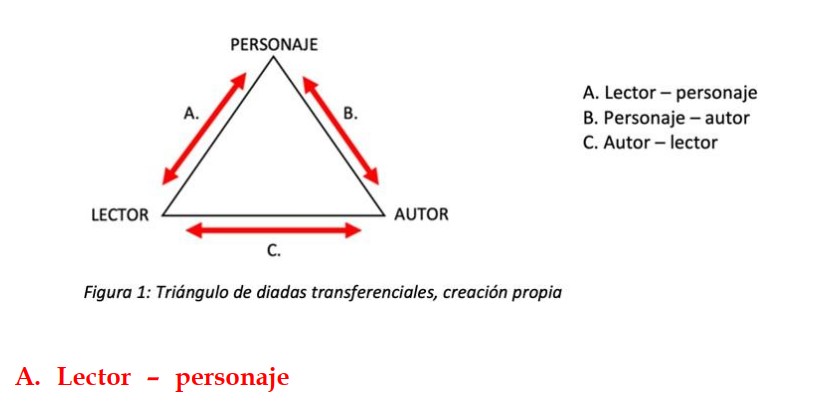

Concediendo cierta licencia a la propuesta y al margen de las posibles argumentaciones en contra, surge una nueva pregunta que debemos abordar. Al hablar de la descarga de afectos sobre un tercero en la literatura, ¿de qué tercero estamos hablando? Es decir, si nos atreviéramos a jugar con la idea de una transferencia en la literatura, ¿quiénes conformarían la diada en cuestión? De acuerdo con los sujetos capaces de relación alguna, encuentro tres posibilidades que presento a continuación:

Freud señala que debemos atribuir a todos los hombres la capacidad de dirigir cierta investidura libidinosa sobre las personas. La transferencia, nos dice, es un acrecentamiento de esta propiedad universal, y la define como: un tipo particular de formaciones del pensamiento, revisiones, recreaciones de las mociones y fantasías que, a medida que el análisis avanza, se despiertan en el espacio terapéutico (Freud, 1905). La característica distintiva de este fenómeno es la sustitución de una persona anterior de la vida del paciente, por la persona del terapeuta o, según mi premisa, el personaje ficticio de una historia determinada.

Como se mencionó antes, el hecho de que una historia sea de ficción no impide que la experiencia emocional sea real y tangible. En muchas ocasiones los dilemas del protagonista, así como las consecuencias de sus actos, se viven como propias para el lector (Sesma Medina, 2016, pág. 13). La influencia que un personaje puede tener sobre la vida de una persona es inmensa; me atrevería incluso a decir que muchos héroes de la literatura llegan a ser verdaderos modeladores de la conducta humana.

A falta de un estudio exhaustivo al respecto, me gustaría ilustrar lo expuesto con dos casos que llaman la atención por la influencia que tuvo el personaje sobre su lector. El primero se relaciona con Holden Culfield, protagonista de El guardián entre el centeno, una novela de J.D. Salinger publicada en 1951. Aunque no hay pruebas contundentes, se ha considerado que este personaje caracterizado por su rebeldía y dilemas existenciales fue detonante, por no dramatizar con el uso de la palabra cómplice, de al menos tres asesinatos. En 1980 detuvieron a Mark Davis Chapman por asesinar a John Lennon; el asesino llevaba con él la novela mencionada, y en la tapa del libro había escrito: “Esta es mi declaración”. El segundo caso relacionado sucedió tan solo un año después cuando John Hinckley intentó asesinar a Ronald Reagan; el atacante aseguró reiteradas veces que estaba obsesionado con el protagonista de la misma novela. Por último, en 1989, Robert John Bardo asesinó a la actriz Rebecca Lucile Schaefer; al momento de su detención, el asesino sostenía un ejemplar de El guardián entre el centeno.

Quizá podamos decir que los tres ejemplos referidos hablan más de una psicosis que de un efecto transferencial. En todo caso, me gustaría exponer un segundo ejemplo: Las penas del joven Werther, una novela de Wolfgang Goethe que se publicó en 1774. La trama gira alrededor de un joven enamorado que, ante la imposibilidad de su deseo, termina quitándose la vida. La novela fue prohibida por considerarse incitadora al suicidio, aun así, su popularidad fue tal que los jóvenes vestían como el protagonista y las mujeres decoraban sus casas con imágenes del trágico personaje. Lo que cobra verdadera relevancia es la cadena de suicidios que, presuntamente por influencia del personaje, se llevaron a cabo en Alemania y otros países de Europa. A este respecto, muchas fuentes aseguran que en 1787 Goethe hizo una revisión de la obra, e incluyó una advertencia para el lector: “sé un hombre y no sigas mi ejemplo” (Hernández, I., 2022. Werher y la moda del suicidio por amor. Historia, National Geographic, 1-8. nationalgeographic.com.es/a/werther-y-moda-suicidio-poramor).

B. Personaje – autor

En la misma conferencia, Freud pone en claro que uno de los objetivos del psicoanálisis consiste en hacer consciente algo del inconsciente. Esto se traduce en una lucha anímica entre los motivos que quieren mantener la contrainvestidura y los que están prestos a resignarla. Los primeros son los motivos viejos; en los segundos, hemos logrado renovar el viejo conflicto y hacer que se revise el proceso tramitado entonces (Freud, 2021).

Cuando pienso en la relación entre el autor y su propia obra me resulta inevitable asociarla con la lucha anímica planteada por Freud. Es común entre los escritores escuchar que los personajes de sus historias cobran vida propia, y aunque personalmente difiero en varios aspectos, coincido en que cada personaje está obligado a responder de acuerdo con su propia lógica: su lógica interna. A consecuencia de esta condición, el personaje cobra tanta fuerza, que el autor no puede tomar decisiones de forma arbitraria y tiene que pelear (conciliar si cabe la palabra) con su propia invención. Es entonces cuando, en mi opinión, puede darse una repetición del conflicto y, por lo tanto, una posible transferencia.

Como hice en el apartado anterior, me gustaría presentar dos ejemplos tomados de escritores conocidos. El primero es Miguel de Unamuno y su novela Niebla. En ella, el autor plantea un claro conflicto entre él mismo y Augusto, el protagonista de la historia. Sin entrar en detalles, vemos como frente a sus desdichas, Augusto piensa en suicidarse, pero antes de hacerlo decide consultar al reconocido escritor Don Miguel. Durante su encuentro, el autor le dice que no es decisión suya quitarse la vida, pues en realidad no existe; así mismo, le dice que él, Miguel de Unamuno, es su creador y ha decidido que Augusto debe morir. En ese momento el protagonista se resiste a la posibilidad de su propia finitud, y la discusión continúa hasta terminar en un enfrentamiento hostil. Aunque no es menester profundizar en el desenlace, es pertinente señalar que al final, el personaje maldice al escritor y a todos aquellos que lean su novela:

Pues bien, mi querido señor creador Don Miguel, también usted morirá, también usted, y se volverá a la nada de que salió. Dios dejará de soñarle […], se morirá usted y se morirán todos los que lean mi historia, todos, todos, sin quedar uno. (Unamuno, 2018, p.261)

El segundo caso que quiero incluir es el de Stephen King y su novela Misery. En esta historia el protagonista es secuestrado, sometido y maltratado por Annie, una enfermera psicótica, cruel y demandante que le impide ser libre. A través de la antagonista, el autor representa la tiranía que las drogas ejercieron sobre él en algún momento de su vida. Al margen de la trama, la novela pone de manifiesto los conflictos del escritor y de cómo estos son revividos y reinterpretados a través de sus personajes.

En este último ejemplo podemos ver que la batalla creativa, es en realidad una batalla de afectos y experiencias que piden ser elaboradas. Así mismo, quiero señalar que no seríamos los primeros en exponer una relación de esta naturaleza entre el artista y su obra, bastaría con mencionar a Pigmalión y su gran creación, la hermosa Galatea.

C. Autor – lector

Finalmente, faltaexplorarlatercerayúltimadiada: autor-lector. Esta es quizá la más tangible pues surge de la transferencia que experimentamos como lectores y, a diferencia de las diadas anteriores, la única susceptible de contratransferencia siempre que el autor es capaz de reaccionar anímicamente a la presunta transferencia de quien lo lee.

Continuando con la conferencia 27, Freud señala que la transferencia puede ocasionar que el paciente sea particularmente receptivo al tratamiento o, en caso contrario, mudarse en una transferencia negativa que invalide a la persona del médico. De acuerdo con mi experiencia y lo visto en el medio editorial, me atrevo a decir que algo semejante pasa entre el autor y su público lector. Para ilustrar lo que digo, igual que hice en los apartados anteriores, me propongo revisar dos ejemplos recientes.

Salman Rushdie jamás imaginó lo que iba a vivir después de publicar Los versos satánicos. La novela, cuyo título hace referencia a una serie de versículos del Corán, causó tal indignación entre los musulmanes que el Ayatolá Jomeini pidió la muerte del autor en 1989. A consecuencia de esta fatua, el escritor ha sido víctima de diversos intentos de asesinato y la pérdida de un ojo. Algo similar, aunque a menor escala, sucedió con J.K. Rowling, autora de la saga Harry Potter; aunque hace unos años su popularidad fue tal que se le atribuyó el fenómeno de la llamada “generación Harry Potter”, la escritora ha sido brutalmente hostigada por sus seguidores, primero, por el final que dio a su obra, y después por haber externado opiniones opuestas a los postulados del colectivo transexual. Aunque en primera instancia podemos decir que esta es solo una reacción agresiva derivada de las discrepancias entre una y otra postura, existe la posibilidad de que dicho alcance pueda deberse al afecto asociado, repetido y vivenciado a través de la diada propuesta.

Lectores radicales, arquetipos, experiencias vicarias y metaliteratura. Son muchos los conceptos que, como parte de la premisa inicial de este ensayo, asocié con la transferencia psicoanalítica. A falta de una investigación formal y obedeciendo a un ejercicio meramente reflexivo, hice una comparación entre ambos procesos valiéndome de mi propia experiencia y los ejemplos a mano. La intención, ya se sabe, era responder a la pregunta inicial: ¿Puede la literatura generar un fenómeno equiparable a la transferencia psicoanalítica?

A pesar de mis esfuerzos por compensar la falta de rigor académicoconsupuestos, premisasyeventoscircunstanciales, la respuesta no fue del todo concluyente. Aunque me parece justo decir que tanto el proceso psicoanalítico como el literario invitan a la introspección, la repetición y la ampliación de la conciencia, es diǩcil defender una postura absoluta en relación con una transferencia semejante en la literatura. Tal vez en mi afán por devolver a los libros lo mucho que me han dado, les he atribuido cualidades que no les corresponden: aunque a mi entender, la literatura significa compañía, debo decir, como parte de mis conclusiones, que esta carece del acompañamiento propio de la psicoterapia; ese acompañamiento capaz de reencuadrar la repetición de afectos pasados de una forma controlada y orientada al restablecimiento psíquico del paciente.

Solo me queda decir que, no obstante, lo anterior, sostengo que la literatura facilita el desarrollo anímico de las personas mediante un mayor entendimiento de sí mismas, y que, trasferencia o no, contribuye a la elaboración de afectos a través de un vínculo actual con los personajes y sus autores. Siguiendo con esta reflexión y a título personal, me atrevo a preguntar, ¿qué mejor forma de aprender los beneficios del trabajo y la postergación del placer, que leyendo Cenicienta? ¿Qué mejor forma de aprender sobre las faltas e inseguridades del ser humano, que leyendo el Sorprendente Mago de Oz? Dicho sea de paso, ¿quién no aprendió sobre la fragilidad de la conciencia después de leer Pinocho?

REFERENCIAS:

BETTELHEIM, B. (1994). Psicoanálisis de los cuentos de hadas. Barcelona: Grijalbo Mondadori.

FREUD, S. (2021). Conferencia 27, volumen XVI. Obras completas Sigmund Freud. Argentina: Amorrortu editores.

HERNÁNDEZ, I. (2022). Werther y la moda del suicidio por amor. Historia, National Geographic, 1-8. https://historia.nationalgeographic.com.es/a/werther-ymoda-suicidio-por-amor

SESMA MEDINA, C. (2016). El desarrollo de la inteligencia emocional a partir de los cuentos. Propuesta de intervención para el aula (Trabajo final de grado). Universidad Internacional de la Rioja. Obtenido de pdf?sequence=1&isAllowed=y

UNAMUNO, M. (2018). Niebla. Madrid: Ediciones Cátedra.