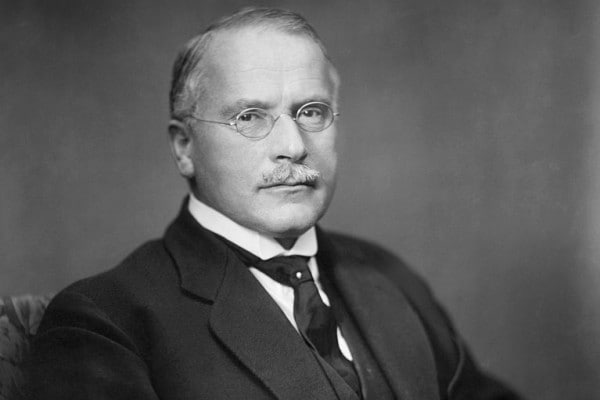

Carl Gustav Jung: biografia, pensiero e libri

Indice

- Successo e diffusione della psicoanalisi freudiana: brevi cenni

- Jung e Freud: un giovane psichiatra si appassiona di psicoanalisi

- Jung e la rottura con Freud

- Pensiero e teorie di Jung: la psicologia analitica junghiana

- I sogni secondo Jung

- Guarda il video: cosa sono i sogni? Significato e interpretazione

- Concetti chiave

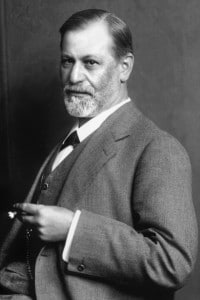

1Successo e diffusione della psicoanalisi freudiana: brevi cenni

La psicoanalisi è allo stesso tempo una teoria che descrive la formazione e il funzionamento della mente umana (psiche) e una pratica terapeutica per curarla. La grande scoperta di Freud è stata che la psiche si può curare (e conoscere) parlando. Nella sua essenza, l’analisi è un dialogo fra due persone.

L’altra grande idea di Freud è stata utilizzare per l’analisi alcuni elementi quotidiani della vita umana che di solito sono considerati estranei alle pratiche terapeutiche: i sogni, i ricordi, i desideri, i lapsus e, più in generale, “tutto ciò che ci passa per la mente”.

Freud ha anche proposto una nuova (e per certi versi scandalosa) concezione della natura umana, assegnando all’inconscio un ruolo determinante. Perciò la psicoanalisi freudiana ha avuto un immenso successo non solo all’interno dei confini della psicologia. Nel corso del Novecento, infatti, se ne sono interessati moltissimi filosofi, antropologi, psichiatri, artisti, scrittori e scienziati.

2Jung e Freud: un giovane psichiatra si appassiona di psicoanalisi

Per alcuni anni Jung è stato allievo, amico e collaboratore di Freud. Poi, i due si sono allontanati e Jung ha elaborato una versione della psicoanalisi diversa da quella freudiana.

Prima di conoscere Freud, Jung era psichiatra e lavorava nella clinica Burghölzli di Zurigo, un centro importante per la psichiatria dell’epoca, diretto da Edmund Bleuer. Alla clinica di Bleuer si studiava e si curava la schizofrenia in modo innovativo. Parlare coi pazienti e ascoltarli era considerato parte integrante della terapia.

In questo contesto, Jung fu incaricato di svolgere dei test di associazione verbale e studiarne i risultati. Con questa ricerca Jung si avvicinava già al lavoro di Freud, perché la psicoanalisi freudiana fa affidamento proprio sulle libere associazioni.

Nel 1906, dopo che Jung ebbe letto L’interpretazione dei sogni (1899) di Freud, tra i due iniziò un fitto scambio epistolare. Nel 1907 si conobbero, iniziarono a collaborare e per i successivi sei anni furono strettamente legati. Nel corso di quegli anni, Jung assunse un ruolo di primo piano all’interno della cerchia di allievi e collaboratori di Freud.

Nel 1910 divenne primo presidente della neonata Associazione psicoanalitica internazionale. Poi, le differenze e i motivi di attrito che già erano presenti fra loro presero il sopravvento e la relazione si interruppe bruscamente.

3Jung e la rottura con Freud

Freud era razionalista, materialista e ateo, mentre Jung era interessato alla mitologia, alla mistica e alla religione, che considerava, al pari dell’inconscio, come non-razionali. Fin dall’inizio, poi, i due avevano opinioni diverse su alcuni elementi della teoria psicoanalitica. Per esempio, sul ruolo della libido e della sessualità: secondo Jung, la libido era energia psichica in senso lato, e non energia sessuale. Dal punto di vista di Jung, Freud era riduzionista: riduceva il senso delle formazioni dell’inconscio al desiderio e alla sessualità.

Un episodio avvenuto nel 1909 esemplifica bene il conflitto che li opponeva. Jung racconta un sogno a Freud: si trovava in una casa sconosciuta, il cui piano superiore era ammobiliato in stile rococò. Spinto dalla curiosità scendeva al pian terreno, e lo trovava arredato come un’abitazione medievale, molto più antica. Infine, sceso in cantina, la scopriva di epoca romana e vi trovava una botola che conduceva ancora più giù, in una caverna impolverata, dove c’erano due teschi umani «evidentemente di epoca remota».

Fedele alla propria teoria, Freud interpreta il sogno come espressione di un desiderio, ma Jung rimane deluso e non è d’accordo. I sogni, e quindi l’inconscio, secondo lui, non hanno a che fare solo con il rimosso individuale e con i desideri, ma soprattutto con una dimensione storica e collettiva, trascurata da Freud.

Nel 1912, Jung pubblicò un libro intitolato La libido. Simboli e trasformazioni, in cui presentava già ipotesi incompatibili con la teoria freudiana. Quarant’anni dopo, nel 1952, lo ripubblicherà rendendo più espliciti quegli elementi che già nel 1912 lo separavano radicalmente da Freud, ma che allora erano esposti in modo più ambiguo. Nel libro, Jung iniziava a delineare la propria teoria dell’inconscio collettivo, mostrando la presenza di elementi mitologici e letterari appartenenti a culture o epoche diverse nelle fantasie di una paziente che, per provenienza e formazione, non poteva conoscerli.

La sua ipotesi, allora, era che ci fosse un insieme di riferimenti simbolici e spirituali condivisi da tutta l’umanità, indipendentemente dai contesti e dai tempi e dalla coscienza. Questi elementi formano un inconscio comune, collettivo, che si tramanda attraverso le generazioni.

4Pensiero e teorie di Jung: la psicologia analitica junghiana

“Psicologia analitica” è il nome che Jung diede alla propria teoria, per distinguerla dalla psicoanalisi freudiana. Nonostante le molte differenze, tuttavia, si può considerare la teoria di Jung come una variante della psicoanalisi, perché si fonda sullo stesso elemento essenziale: l’inconscio – anche se lo definisce in modo diverso.

L’inconscio descritto da Jung è duplice: sia individuale che collettivo. L’ipotesi dell’inconscio collettivo è uno degli elementi di differenza della teoria junghiana rispetto a quella freudiana. L’inconscio collettivo è basato su formazioni archetipiche comuni all’intera umanità e alla sua storia.

Gli archetipi sono immagini virtuali, (esempi: “i genitori”, “la donna”, “i bambini”, “la nascita”, “la morte”) comuni a tutti, prive di contenuto specifico (non quei genitori, i miei o i tuoi, ma “i genitori”), trasmessi “in eredità” da una generazione all’altra.

La persona è la “maschera” che ciascun individuo assume nei suoi rapporti con gli altri. Ciascuno, a seconda dei luoghi e delle situazioni (a casa, al lavoro, in famiglia) può assumere maschere diverse. La maschera, non coincide del tutto con l’individualità, perché risponde a fattori collettivi e sociali.

Se la persona è l’atteggiamento che gli individui tengono nei confronti degli altri e delle situazioni esterne, Jung chiama “anima” l’interiorità, l’inconscio.

“Tipi psicologici” è sia il titolo dell’intervento tenuto da Jung al Congresso dell’IPA di Monaco nel 1913, che segnò la definitiva rottura con Freud, sia il titolo di un libro pubblicato nel 1921. Jung classifica una serie di “tipi”, di caratteri, di tipologie psicologiche che gli individui esercitano e combinano in modi diversi. Gli elementi che compongono la tipologia junghiana sono due atteggiamenti, introverso ed estroverso, e quattro funzioni: pensiero, sentimento, sensazione e l’intuizione.

Pur avendo costruito una teoria psicologica definita, Jung ha sempre sostenuto le ragioni del relativismo. Una scienza certa della psiche non è possibile, secondo Jung, perché in psicologia l’osservazione dell’oggetto coincide sempre in parte con il punto di vista del soggetto:

«In psicologia sussiste la circostanza affatto particolare che, nella formazione dei concetti ad esso attinenti, il processo psichico non è soltanto oggetto, ma allo stesso tempo anche soggetto» (Jung, Tipi psicologici).

Quindi, le teorie psicologiche sono e saranno sempre necessariamente molte e nessuna potrà dirsi definitiva. Con ciò, Jung non intendeva sostenere che una teoria valesse l’altra o che non si potesse giudicarne la validità, la coerenza o l’efficacia.

4.1Jung e gli Ufo

Negli anni quaranta Jung si occupò della questione degli "oggetti volanti non indentificati", fenomeno intensificatosi alla fine della seconda guerra mondiale. Lo psicanalista svizzero leggeva tutto ciò che veniva pubblicato in merito e nei suoi scritti si occupò più volte del tema. Nel 1958 pubblicò addirittura un saggio dal titolo “Un mito moderno. Le cose che si vedono in cielo”. Il lavoro di Jung sugli Ufo può essere inteso come l’interpretazione psicologica del fenomeno, ma anche come una ricapitolazione essenziale delle sue principali idee sulla psiche, le speranze e le paure che egli nutriva per il futuro. Infatti per Jung i dischi volanti rappresentavano oggettivazioni fantastiche di un inconscio troppo duramente represso dai contrasti politici, sociali, filosofici e religiosi. In maniera cauta, l’autore nella parte finale del suo saggio sugli Ufo, introduce l’ipotesi in base alla quale esiste una sincronicità tra inconscio e fenomeno reale.

5I sogni secondo Jung

A differenza del suo maestro, Jung pensava che il sogno non fosse una manifestazione di desideri nascosti provenienti dall'inconscio ma qualcosa di completamente autonomo e significativo, comunque una rappresentazione dell'inconscio ma sotto forma simbolica.

Secondo Jung i sogni sarebbero indipendenti dalla volontà e dalla coscienza dell'individuo e arriva anche a negare la Teoria del travestimento, affermando che l'attività dell'inconscio è molto più complessa di quanto questa teoria non descriva.

Secondo lo studioso i sogni sono puramente oggettivi, ovvero vanno scomposti in elementi basilari o archetipi e solo poi ricondotti al soggetto, tenendo presente come anche la soggettività dell’analista abbia un peso nel giudizio dell’attività onirica del paziente.

6Guarda il video: cosa sono i sogni? Significato e interpretazione

-

Domande & Risposte

-

Chi è stato Carl Jung?

E’ stato uno psichiatra e psicoanalista svizzero e promotore della psicologia analitica.

-

Quante personalità ci sono secondo Jung?

8, ovvero riflessivo estroverso, riflessivo introverso, sentimentale estroverso, sentimentale introverso, percettivo estroverso, percettivo introverso, intuitivo estroverso, intuitivo introverso.

-

Cosa ha scritto Jung?

Tra le sue opere più importanti c’è La libido: simboli e trasformazioni.