讀心理學的出路:成為心理學家之路如何走?

進修高等學位及個人心態

我曾經發表過數篇關於心理學出路這個課題的文章,趁著這個機會讓我作少許整合,讓讀者能更一目了然。

讀心理學有什麼出路?這幾乎是每個想讀心理學的學生會問的問題。首先我想強調的是,對於這種「讀什麼有什麼出路」的問題,其實並沒有明確答案,而在這個年代更是不合時宜。因為人生的路是每個人一步一步走出來的,你的出路並不由區區一次考試決定也並不由區區一個學位決定。決定你的出路的是你的目標、決心和努力。雖則是如此,但如果想以心理學這個專業發展一個終生事業(career)成為一個心理學家的話,又可以怎樣做?怎樣安排呢?

成為心理學家:應用心理學家(Practitioner)

其實大學心理學系的訓練的主要目的就是培訓未來的心理學家。心理學家大約可分為兩個主要類型,一種是「應用型」的心理學家,也就是將心理學訓練應用於實際環境之中的心理學家,即為心理學中的專業從業人員(psychological practitioner)。例如在香港心理學會中,就有四種可登記的應用型心理學家包括臨床心理學家(registered clinical psychologist, RCP),教育心理學家(registered educational psychologists, REP),商業及組織心理學家(registered Industrial/Organizational psychologist, RIOP)和輔導心理學家(registered counseling psychologist, RCoP)(註:在外國的專業心理學會則有更多種可登記的應用型心理學家)。

在香港臨床心理學家和教育心理學家的專業認受性(professional reputation)十分重,學歷要求為碩士或博士,當然專業認受性重代表著薪金競爭力亦大,所以相關課程入學競爭相當大。成為CP或EP是很多心理學學生的夢想職業。在香港,受訓完可執業的臨床心理學及教育心理學碩士及博士課程只有香港大學及香港中文大學有開辦。至於商業及組織心理學家就當然和商界有更大聯系,很多時候會參與商界的咨詢工作(consulting)、人力資源、人才培訓、員工福祉(employee well-being)等工作,在香港有中文大學及嶺南大學有開辦相關的碩士及博士課程,入學競爭也是相當激烈。至於輔導心理學家在香港的角色比較尷尬,由於社會對輔導心理學還不是太過瞭解,而常常將它和社工專業混淆,所以其職也常常被社工弱化。但其實輔導心理學及社工大相逕庭,舉個例子,在幫助一位受助人時,心理學家從微觀角度在個人層面上為受助人解開心結,而社工則要照顧更多非個人心理層面的問題,例如社工或許要為受助人和政府部門溝通以獲得支援。在要為在香港心理學會登記的輔導心理學家,則要完成香港樹仁大學提供的輔導心理學碩士或博士課程。

一些關於臨床心理學的謬誤及正確資訊

說起臨床心理學家,最常見的謬誤就是「心理醫生」這個錯誤的稱呼。你幾乎可以從各種媒體看到或聽到這個名詞,你可以從朋友口中聽到,從各種網站看到,你甚至能從專業的電視新聞中聽到主播們說「心理醫生報告」這些字眼。我想把「心理醫生」這個名詞評為香港十大心理學謬誤概念也不為過。如果你現在在香港的大學讀心理學,而你還會說「心理醫生」這個詞語的話,那你真的要面壁思過了。首先,大家必需要理解一個事實,「心理醫生」這種職業是不存在的,「心理醫生」這個概念是徹底錯誤的。大家知道有情緒或精神困擾的人士都會去尋求專業人士幫助。這些專業人士有兩種,第一種是精神科醫生(psychiatrist)。精神科醫生是誰呢?他們其實就是醫生,就是大學讀醫科的人,精神科(psychiatry)是一個專科,也就是他們成為普通醫生後再攻讀的一個專科。和大家熟悉的心臟科醫生、腦外科醫生、眼科醫生等專科醫生性質是一樣的。第二種呢就是上面所說的臨床心理學家(clinical psychologist),而臨床心理學家又是誰呢?他們並不是醫生,他們大學時並不是讀醫科出身而是讀心理學。他們取得心理學學士學位後再攻讀臨床心理學的碩士或博士學位而成為有專業資格的臨床心理學家。「我要成為一個CP(clinical psychologist的縮寫)」可是全球很多很多大學讀心理學的學生的夢想呢。那麼精神科醫生和臨床心理學家的工作性質有什麼不同呢?雖然他們面對的尋求協助的人士是基本同一類型的 — 那就是有情緒或精神困擾的人,但是大家要記得一個是醫生一個不是,所以即使精神科醫生和臨床心理學家都可以運用心理治療協助有需要人士,但只有精神科醫生才能夠處方藥物。在香港臨床心理學家是不能處方精神科藥物的。

成為心理學家:學者(Scholar)

除了應用型的心理學家,另外一種就是學者型、教學研究型的心理學家。這種心理學家一般接受的是學術研究訓練,全部擁有心理學哲學博士學位(Doctor of Philosophy, Ph.D.),他們主要就在大專院校從事授課及研究(teaching and research)的工作。近數十年大專教育界的風氣及文化是以研究為重,授課次之,重研究輕教育。主要工作為授課的工種稱為講師(Lecturer)。至於教授就比講師在學術成就上來得高級,分為三個級別,助理教授(Assistant Professor), 副教授(Associate Professor)和正教授(Professor)。一個成功的教授平時的工作重點絕對是側重於研究,研究是他們生命的一部份,絕不是單純一份工作。要注意的是有博士學位的無論是講師,助理教授和副教授皆稱為Dr. ,而只有正教授才能被稱為Prof. 。各位在校大學生要留意這些稱呼的準確性喇 。

無論你想成為哪一種心理學家,要成為其中一份子以心理學專業發展終生職業的話,你要有心理準備。第一你要用很長時間繼續進修; 第二你在進修的道路上是每一步都是一個大坎,每一步的競爭都不小。那你還會走向這條道路嗎?

走上成為心理學家這條道路

走上心理學訓練這條道路而將來想成為一個心理學家的話,注定是艱巨的。

首先每個人都要認清一個事實,一個4年大學主修心理學的學位是不足以讓你成為一個心理學家的。一個主修心理學學位只是一個general degree,其實和大部份學位一樣,是不具有專業資格,所以也就沒有什麼職業導向性了。「讀完心理學可以做什麼?」,基本上讀完之後什麼也可以做,因為其實現在很多工作都沒有要求你一定要有什麽學位。所以讀完心理學你可以去做政府、去做紀律部隊、去做金融等,但你就是不能成為心理學家,因為心理學家這種職業要有高度專業知識。

上文所說的各種高等學位(higher degrees, 例如臨床心理學、教育心理學或心理學哲學博士等)其中一個最基本的申請要求就是你要有一個心理學學士學位(成績好是很基本的。很大部份讀上述高等學位的人在學士學位中都是一級榮譽畢業的)。那麼你如果大學讀的不是心理學,例如你是讀數學讀經濟的,你有沒有機會讀到上述的高等心理學學位而成為一個心理學家呢?答案是可以的。香港來說有很多大學都有提供一個轉職心理學碩士學課(psychology conversion master degree),專為大學本科不是心理學,但又想轉職成為心理學家的提供基本心理學訓練。讀完這個心理學碩士課程後,畢業生就等同於有一個主修心理學的學位,所以有資格去申請上面說的那些高等心理學學位了,所以這個學位很受那些大學不是讀心理學,但又想發展心理學事業的人歡迎,換句話來說,就是競爭大所以不容易進。

要成為心理學家的思想覺悟

要成為一個心理學家,你要有心理準備。第一你要用很長時間繼續進修; 第二你在進修的道路上是每一步都是一個大坎,每一步的競爭都不小。你要問清楚自己,你是否願意走上這條道路。

例如你想成為臨床心理學家或教育心理學家,那你就必需要有一個相關專業訓練的碩士學位。在香港來說這些專業訓練學位也只有兩所老牌大學(港大和中大)的心理學系有提供。如果你想未來成為一個在大專院校從事教研工作的心理學學者的話,那麼你就要接受研究訓練,也就是你要有一個哲學博士學位當入場卷了。

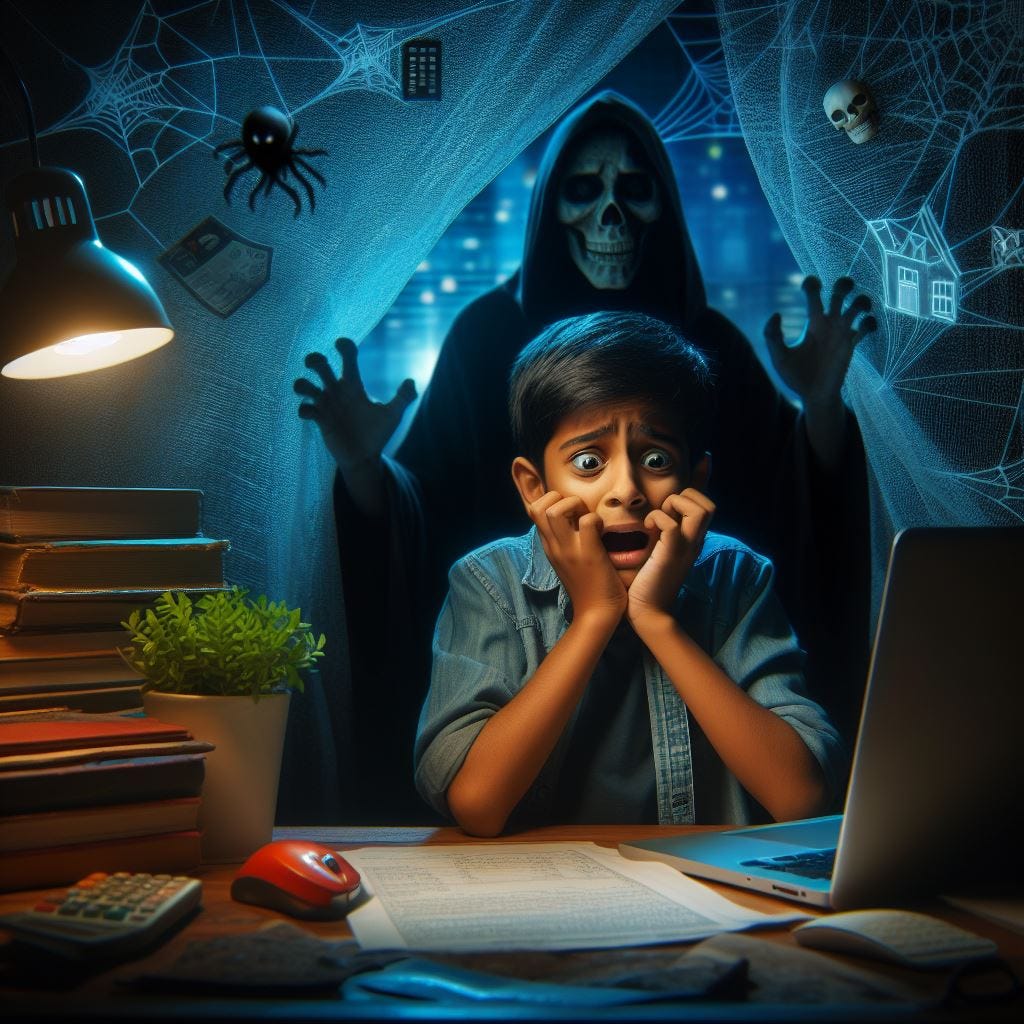

心理學往往都帶著神秘面紗,讓很多人有無限憧憬及以為很有趣。但現實是,要成為一個心理學家要花很多時間讀書讀好久,在進修的路途上每一關都是充滿競爭。無論你想讀的是臨床心理學、教育心理學、商業組織心理學、研究式心理學博士或者是普通心理學「轉主修」碩士學位,面臨的競爭都是巨大的。而基於心理學學士沒有任何心理學職業導向性的缺陷,成為心理學家這條路往往成為每個心理學學生的惡夢,因為關卡很多,很多人沒有那個信念和熱情然後就放棄了。

你又有那股不怕失敗不怕犧牲時間而持續尋夢的決心嗎?當你仍然在追逐成為心理學這條路上時,當你已經差不多27、8歲時,卻仍然在為了你的夢想在各種大學心理學實驗室擔任研究助理,每月拿著一萬多元的薪水,但同時你發現同期畢業的心理學系同學早已在各種領域事業有成,你能接受這樣的比較嗎?這是大家都要好好想清楚的實際問題。

你的出路和你讀的學系並沒有絕對關係

其實「讀完心理學可以做什麼?」「心理學出路是什麼?」這種問題其實在現代社會已變得越來越沒有意義。無論你讀的是什麼學位,其實讀完之後你什麼也可以做,因為其實現在很多工作都沒有要求你一定要有什麽學位。

人生的路向不在於你讀的是什麼,而是關於你的夢想在哪裡。要成就自己的夢想,必先將自己最真實的夢想找出來,這樣你的人生才有方向感,這樣你的人生才充滿色彩。

讀完心理學你也可以成為一位廚師、一位甜品師、一位初創企業老闆,關鍵是你的夢想究竟是什麼?

究竟讀心理學的「出路」是什麼?

首先,在回答這個問題之前,我們要戒掉問問題問得籠統的壞習慣。我們要把問題定義清楚,尤其是「出路」二字。「出路」有兩種形態,一種是基於自己的夢想、人生使命及目標、自己發掘、自己深耕細作的出路,讓我把它稱為「自主出路」;另外一種形態的「出路」則是較為被動的,那種「出路」是被一些環境因素的力量逼著你去走的,即使你沒有經常思考人生目標,那個環境的力量也會無形地推你去那個方向,讓我把這種「出路」稱為「被動出路」。那麼,「自主出路」和「被動出路」的具體例子是什麼呢?

「自主出路」就是由自己控制、自己發掘、自己披荊斬棘走出來的「出路」,它標誌著我們因為人生召喚而有了人生使命及目標,而因為這個使命及目標,我們走出自己的「出路」,我們成為了在社會上擔當各種角色的人,我們變成了youtuber、拉麵店老闆、魔術師、春風化雨的老師等等。「自主出路」的形成靠的是自己的反思和經歷,因為它由我們自己決定出來,我們的思想形成了自己的「自主出路」,它可以有關於學位(例如你的人生目標想成為一名濟世為懷的醫生,那醫學院訓練就是必需的);它也可以和學位無關(例如你想成為一名出色的壽司師傅,那麼無論你大學讀的是會計、是心理學、是物理,也和你這個「自主出路」沒有什麼太大的關係。)這就是「自主出路」的特質,你,知道你自己該往哪個方向走;你,決定了自己的「出路」。

然而「被動出路」則是另外一回事,它受著每個人的獨特環境推動著。即使你沒有經常去想自己的「出路」,你的環境因素也會慢慢推動著你去某一個方向。最顯淺的例子就是你是一個專業學位的畢業生,例如你讀的是「視光」、是「物理治療」、是「醫科」等等。由於課程本身具有專業保護性,而訓練出來的學生也必然具備別人沒有的專業資格,所以即使一個沒有太為人生思考的學生畢業出來後,他們都會因為這些學位的推動而踏上成為「視光師」、「物理治療師」、「醫生」等等的「出路」。還有另外一個情況,一個出身珠寶生意世家的人畢業後,也可以因為家境而走上「珠寶設計」這個「出路」。這就是「被動出路」的特質,其特質在於當事人未必有很多關於人生目標的想法,但由於環境及條件,他會被推向某一個出路。相比起「自主出路」,「被動出路」則沒有那麼由內至外。

當我們知道「主動出路」和「被動出路」這兩種「出路」後,我們可以去瞭解一下那個老問題 — 讀心理學(這裡指的是學士程度的心理學學位)會有什麼「出路」呢?

我的答案是:撇除家境推動的「被動出路」不說,心理學學士學位不能為你提供基於學歷的「被動出路」。也就是說,這個學位沒有足夠的力量去推動那些暫時還沒有人生目標的人走向某一個清晰的「出路」。這是因為心理學學士學位並沒有專業保護性。所以當一個暫時還沒有人生目標的學生畢業後,他將會十份迷失。所以,若然你沒有一個很清晰的人生目標,而你卻想用心理學學士學位的力量推動你走向某個方向的話,那會是有點困難。如果以這種情況去理解「出路」問題的話,我們可以很籠統並大膽的說,心理學並沒有什麼「出路」。

但是,如果是「自主出路」的話,那麼就要分兩個層面去理解。第一個層面是,如果你已經有一個清晰的人生目標,而這個人生目標並不受高度硬性專業資格限制(例如成為拉麵店老闆、調酒師、品酒師、出色銷售員等),那麼非常恭喜你,因為無論你大學讀的是什麼,都沒有關係,因為那個學位只是在你的人生目標之上作錦上添花之用。所以,在這個層面上,我會頗推薦你去讀心理學學士課程,因為心理學真的很有趣,也能為你理解很多人類本質,令你在看這個世界時少了很多問號。而第二個層面是,你的人生目標是需要一個心理學學士學位作為基礎條件,然後再不斷取得高等心理學學位而獲得專業資格的話(例如我們常常聽到的臨床心理學家、或心理科學家等),那麼也不必多說,選擇心理學學士學位是必需的動作,因為這個學位是為你實現你的「自主出路」的必要條件。

讀到這裡的你,會在「讀心理學有什麼「出路」」這個問題上,有多一番的體會嗎?

當你知道自己是誰,知道自己的人生使命後,到處都是「出路」;但當你對自己不太瞭解,對自己的未來路向沒有太多的想法時,即使你的條件很好,你也會主觀地以為自己沒有太多的「出路」。「出路」由我們自己走出來。

你做一件事為的是什麼?你走上心理學的道路為的是什麼?這個為什麼必需清楚瞭解,也值得你花點時間去搞清楚,因為動機的類別會影響著你往後追逐目標的幸福感,韌力及決心。

從一個心理學著名理論 — 自我決定理論(Self-Determination Theory)中或許能為大家帶來關於這個問題的一些啓發。自我決定理論是一個關於動機性質的理論,發展至今已超過五十年。所謂自我決定理論,最重要的便是「自我決定」這四個字。你做的事是自己跟據自己所追求去決定的?還是因為別人的期望,社會的規範決定的?「自我決定」這四個字和一個人的幸福感息息相關,若然一個人做的事全因為來自別人的力量,全只是為了別人的期望,那麼幸福感就會受到威脅。

傳統來說,動機的性質可以分為兩種,一種為外在動機(extrinsic motivation)、另一種為內在動機(intrinsic motivation)。外在動機簡單來說就是我們去做一件事為的是一些外在的因素,最容易理解的例子便是金錢和名利;至於內在動機則是說我們做一件事為的是純粹的滿足感,這種滿足感和實質有形的獎勵並沒有太大關係。

這種傳統的動機形態在自我決定理論中得到擴展並補完。從自我決定理論中,外在動機及內在動機就只像一個連續體的兩個極端,而在整個連續體之中,還有很多種形態的動機。簡單來說,撇除純粹因為內在及因為外在的動機之外,動機可以同時由內在及外在因素形成。舉個很簡單的例子,很多心理學學生想追逐臨床心理學家這個職業,除了因為助人這種發自內心的滿足感,職業光環及收入必定也會是這個職業吸引人的地方。所以,我們可以這樣去理解動機性質:很大部份的動機都會是由內在原因,及外在原因,以一定程度的比例組合而成。

在自我決定理論之中,撇除內在動機及外在動機這兩個極端之外,在連續體中還有數種動機來說,詳細的名稱在這裡容我忽略,總體來說,動機可以分為自主動機(autonomous motivation) 及被控制動機 (controlled motivation)。自主動機也就是說我們想做的東西是自己控制的 (self-volition),例如,我想讀心理學,或我想做某一件事的原因是因為我有滿足感、我覺得它很有意義、我覺得它是我人生使命的一部份,這些都是自主動機。而被控制動機則是你做一件事是為了他人的期望,或者想得別人的讚賞、或逃避一些罪疚感。例如,一位學生選擇心理學是因為媽媽的期望、因為不想令別人失望、或因為為了討好心儀對像等。

看了自主動機及被控制動機的知識後,我們都要開始問一問自己,此刻在你心中有一樣想追求的目標,這或許是一個學位、或一個企劃,你去追求它的動機性質是怎樣的?是因為你覺得這個目標代表著你、代表著你的人生使命、甚至代表著你的生命的一部份?還是,你追求這個目標只是因為這是社會規範所要求的?你朋友或家人所期待的?甚或是它是用來幫你證明給別人看你要多能幹的?如果是前者,那麼恭喜你,因為這樣的自主動機將會令你的內在世界得到源源不絕的力量,你將會充滿決心,去一路過關斬將去追求你的目標,而在這過程中,你將會十分幸福。但是如果你是後者的話,那麼請你要反思一下,別人的期望、社會的期望是否真的比自己內心所想所熱衷的來得更重要?

感謝大家看到這裡,也希望大家能成為理想中的心理學家。成為心理學家的路不容易,但如果你有這個目標,何不為了你的目標投入你的熱血。在一個人追夢的過程中,你每天想投入的努力及熱忱會將你變成另外一個人,你會變得更好更強。最終即使你未能如願以償,但你早已徹底改變,而這個全新的你也定必助你完成其它一個又一個的目標。

更多心理學科普知識和正面思維分享,請追蹤以下帳號

Lo’s Psychology 心理學科普平台 IG 及 FB @lospsychology

Dr. Lo Mentality 心理學進修及就業資訊 |心態及目的教練 IG 及 FB @drlomentality

最新的Dr. Lo Mentality Patreon Channel,歡迎訂閱。