Oceania

Enciclopedia on line

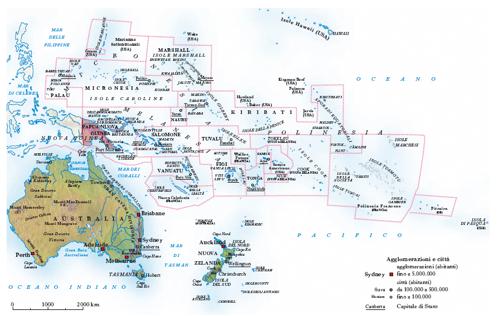

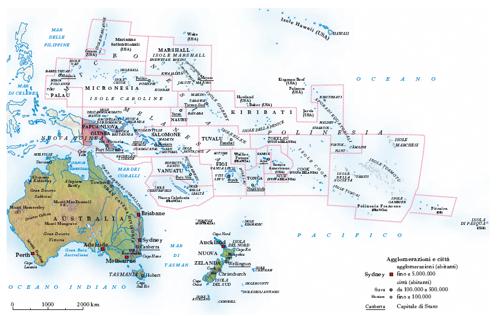

Secondo l’accezione più ampia, e prevalente nell’uso, il complesso dell’Australia, della Nuova Guinea e del disperso mondo insulare dell’Oceano Pacifico, per la massima parte concentrato nel quadrante sud-occidentale del grande oceano; secondo un’accezione più restrittiva, più corretta ma meno diffusa, le sole isole del Pacifico, senza l’Australia. Invero quest’ultima, per le sue caratteristiche decisamente continentali, dovrebbe essere esclusa da un insieme che nel nome stesso si richiama all’oceano, e dunque a un concetto abitualmente contrapposto a quello di continente.

Le terre oceaniane coprono meno di 9 milioni di km2 e di esse l’86% spetta al continente australiano. I punti estremi dell’O. sono: a N l’isola Midway, nelle Hawaii; a S le isole Macquarie; a O l’isola Dirk Hartog, presso il punto più occidentale dell’Australia; a E l’isoletta cilena di Sala y Gómez.

L’oceanistica è la disciplina che studia le società e le culture dell’Oceania. L’intreccio tra le ricerche condotte nell’ambito della linguistica, della geografia, della storia, dell’antropologia culturale e dell’archeologia ha consentito di elaborare una teoria, oggi in gran parte accettata, del popolamento dell’Oceania. La linguistica ha evidenziato le modalità di diffusione e differenziazione delle lingue austronesiane; l’antropologia si è soffermata sulle differenti forme di organizzazione sociale e politica, sulle trasformazioni, sulle connessioni esistenti tra le società oceaniane. In Europa l’ESFO (European Society for Oceanists) raggruppa gran parte degli studiosi di oceanistica, molti dei quali, provenendo oggi dal Pacifico, hanno contribuito a rinnovare e approfondire lo sguardo sulle realtà insulari.

Caratteristiche fisiche

Morfologia. - L’attuale configurazione dell’O. si connette con l’evoluzione del Pacifico, il più esteso degli oceani, preesistente al processo di frammentazione del continente unico Pangea. Benché l’O. sia priva di confini che segnino limiti concreti alle sue varie partizioni interne, a guardarla sinteticamente si nota come, nella complicata distribuzione delle terre, esistano linee di successione e simmetrie. Attorno all’Australia, tozza, massiccia, simile a un grande perno, si dispongono infatti, in lunghi archi, le innumerevoli isole. A NE dell’Australia il primo allineamento forma la Melanesia, che ha i suoi elementi principali nella Nuova Guinea e negli arcipelaghi di Bismarck e delle Salomone, cui seguono le Nuove Ebridi e le Isole della Lealtà; esso piega quindi a SE con lieve curvatura, dando l’impressione di racchiudere anche la Nuova Zelanda: ma in realtà si tratta di due archi concentrici che, attraverso la Nuova Guinea, si raccordano con i festoni dell’Insulindia (Indonesia e Filippine). A essi succede un altro schieramento, intermedio, che individua la Micronesia, frantumata, da NO a SE, negli arcipelaghi delle isole Marianne, Palau, Caroline, Marshall, Kiribati, Tuvalu, Figi e Tonga. A un analogo ordine sembrano rispondere anche i raggruppamenti più esterni, costituenti la Polinesia, dalle Hawaii alle Sporadi Equatoriali e alle Tuamotu.

Quattro grandi unità morfostrutturali compongono l’O.: lo scudo australiano, la Grande Catena Divisoria, gli archi vulcanici melaneso-neozelandesi e l’Oceano Pacifico. La sezione centro-occidentale dell’Australia, che continua a nord nel Golfo di Carpentaria, nel Mare degli Arafura e nella Nuova Guinea meridionale, forma lo scudo australiano, di età precambriana, in parte ricoperto da sedimenti delle età successive e in parte affiorante, il quale durante il Fanerozoico subì solo movimenti d’insieme e non veri e propri corrugamenti. Là dove lo zoccolo ha subito una forte subsidenza si sono formati dei bacini sedimentari, per lo più alla periferia del continente e talvolta anche all’interno (Gran Bacino Artesiano). Peneplanato dalla lunga azione degli agenti esogeni, lo scudo in questione, quasi ovunque poco elevato (100-500 m), si presenta come una successione di bassi tavolati, cui corrispondono paesaggi estremamente monotoni. Questi si animano a S di Darwin, nei dintorni del lago Eyre e nel Queensland occidentale, con tutta una serie di costruzioni che l’erosione ha peraltro inciso e spianato. Solo al centro, nella regione di Alice Springs, si superano più volte i 1000 m di altezza. Sul lato orientale dello zoccolo australiano è presente la Grande Catena Divisoria, che abbraccia tutta la facciata del continente da Capo York alla Tasmania compresa, rivolta ai mari antistanti dei Coralli e di Tasman. È qui che si incontrano le maggiori elevazioni di tutta l’Australia. Ovunque, poi, e in genere a meno di 300 km dal mare, s’innalzano colline che fungono da spartiacque tra gli opposti e dissimmetrici versanti. Con gli archi melaneso-neozelandesi, limitati a E da diverse fosse oceaniche, si entra nella sezione più complessa dell’Oceania. Si tratta di archi vulcanici, che continuano le ghirlande insulari dell’Asia pacifica, peraltro con disposizione strutturale meno ordinata e caratteri irregolari, che costituiscono dei sistemi arco-fossa con aree di retroarco occupate da bacini marginali (Mar dei Coralli, Mar di Tasman). L’attività vulcanica, recente o antica, è diffusa sia nella Nuova Guinea sia nella Nuova Britannia, nelle Salomone, nelle Nuove Ebridi e nella Nuova Zelanda. In generale, i rilievi sono disposti in allineamenti più o meno paralleli, con interposte depressioni. Una serie di dorsali, per lo più sottomarine e orientate da NO a SE, orlano poi l’arco melanesiano a N delle Figi; esse sono separate tra loro da avvallamenti che si affossano dai 2700 agli oltre 4000 m di profondità. Entrambe queste strutture fanno parte dei cosiddetti complessi di subduzione. È nella Melanesia, e soprattutto nella Nuova Guinea, che i rilievi subaerei toccano le massime altezze, con i 5030 m del Puncak Jaya e i 4694 m del M. Wilhelm. Anche l’accidentata Nuova Zelanda raggiunge nel Monte Cook (Isola del Sud) i 3764 m. Queste catene montuose costituiscono il prodotto della collisione tra la zolla australiana e la zolla pacifica, avvenuta nel tardo Cenozoico. Attualmente il processo di subduzione della zolla pacifica al di sotto di quella australiana è ancora in atto ed è responsabile dell’intensa attività vulcanica e sismica caratterizzante i diversi sistemi arco-fossa che bordano questo oceano. L’Oceano Pacifico, la più vasta delle quattro unità strutturali dell’O., ha un’età molto antica, risalente agli inizi del Fanerozoico. Due elementi differenziano quest’oceano dagli altri: la dorsale oceanica asimmetrica che incontra il continente americano in corrispondenza del Golfo di California; il sistema di archi insulari presenti lungo il suo bordo occidentale. Notevole parte, nella formazione delle isole, ha avuto l’azione degli organismi costruttori (madrepore).

Clima. - Di fronte all’immensità dello spazio oceaniano, si sarebbe portati a pensare alla presenza di un quadro climatico assai differenziato e articolato. Tuttavia, il continente australiano e la maggior parte degli arcipelaghi sono compresi tra i 40° di lat. S e i 20° N e vi prevalgono decisamente i climi intertropicali, con netto predominio di quelli caldo-umidi nelle piccole masse insulari e di quelli caldo-aridi in Australia. Fattori fondamentali del clima oceaniano sono anche l’esistenza di un mare australe circumantartico, sostanzialmente freddo, e le correnti marine temperato-calde e temperato-fredde, legate alla circolazione dei venti; e ancora, specie per quanto riguarda le precipitazioni, il fattore altimetrico, che interviene nelle isole ad accentuata montuosità, come la Nuova Guinea, le Hawaii, le Figi. Non va poi taciuta, in queste isole, la posizione dei versanti rispetto alla direzione dei venti, in particolare degli alisei, che spirano da E a O durante gran parte dell’anno, e dei venti occidentali dell’emisfero australe: ricchi di piogge sono pertanto i versanti esposti, semiaridi quelli sottovento (l’esempio più clamoroso è offerto dal monte Waialeale nell’isola hawaiana di Kauai, che a 1500 m di quota, sul versante esposto al vento, riceve in media 11.500 mm di pioggia e sul versante opposto, a SO, soltanto 450 mm).

La piovosità ha, in O., un’importanza maggiore dell’andamento termico, anzitutto perché le precipitazioni sono in genere molto abbondanti, certo assai più di quanto non lo siano mediamente nei paesi tropicali umidi: numerose sono le stazioni che registrano oltre 3000 mm annui, e qualcuna fino a 5000-6000 mm. Di tanto in tanto intense precipitazioni si abbattono qua e là: sulla costa meridionale di Guadalcanal (Salomone) nei primi dieci giorni del luglio 1965 caddero circa 3000 mm d’ acqua; in alcune località della Nuova Zelanda (Isola del Sud) si raggiungono anche i 7000 mm annui. A spiegare il comportamento delle precipitazioni intervengono fattori legati sia alla circolazione atmosferica generale sia a quella locale. In linea di massima si possono distinguere un clima equatoriale oceanico e un clima tropicale oceanico di tipo polinesiano o hawaiano. Caratteri del primo sono un livello termico elevato, con debolissima escursione annua, e un’abbondante e costante piovosità: vi rientrano gli arcipelaghi delle Caroline, delle Kiribati, delle Figi e diversi altri. Le isole più vicine ai tropici denunciano una temperatura media inferiore, con escursione annua lievemente più marcata e piogge meno abbondanti concentrate in una determinata stagione (clima polinesiano).

Un discorso a parte merita l’Australia per i contrasti termici stagionali molto più accentuati, soprattutto nelle zone interne, come effetto della sua continentalità, nonché per la prevalenza nettissima di climi aridi a O della Grande Catena Divisoria (e decisamente desertici in quasi tutta la metà occidentale del continente). Nell’ambito temperato, con l’esclusione delle regioni influenzate dall’altitudine, rientra quasi tutta la Nuova Zelanda: sono climi contraddistinti da estati sufficientemente calde e inverni tiepidi e piovosi.

Idrografia. - Data la frammentarietà delle terre oceaniane nel loro insieme, e ammesso che ciascuna di esse sia dotata di una rete proporzionale alla superficie nonché alla quantità e al regime delle piogge, solo per l’Australia e per le isole maggiori (Nuova Guinea, Nuova Zelanda) si può parlare di una vera e propria idrografia. Ma non va taciuto, a proposito dell’Australia, che la generale aridità del clima si riflette direttamente sulle acque superficiali, per cui il 64% della superficie non ha corsi d’acqua che sbocchino al mare: immense regioni, corrispondenti ai deserti, sono areiche, mentre altre, pure assai estese, sono endoreiche. Nella Nuova Guinea, l’idrografia, benché condizionata nel suo sviluppo dalla particolare morfologia, è favorita dall’abbondanza delle precipitazioni e dalla presenza di nevai e di ghiacciai, per cui si spiega il gran numero di corsi d’acqua perenni, parzialmente navigabili. I fiumi neozelandesi, in relazione alla configurazione verticale delle due isole principali, sono brevi e mostrano quasi tutti una forte pendenza, con frequenti rapide o anche cascate: sono alimentati da piogge copiose e, nell’Isola del Sud, anche dalla fusione dei ghiacciai. Sempre nella Nuova Zelanda, gli innumerevoli laghi, spesso profondi, possono essere raggruppati in due categorie: laghi d’origine vulcanica, nell’Isola del Nord (Taupo, Rotorua ecc.), e laghi d’origine glaciale, nell’Isola del Sud.

Flora. - La flora si distingue per i seguenti caratteri: predominio delle famiglie vegetali dell’Asia tropicale; presenza di elementi australiani e antartici; forte endemismo di generi e specie, che si spiega con la grande distanza che separa generalmente i vari gruppi di isole. In Australia la zona periferica settentrionale e quella orientale a N del tropico sono coperte da savane, in parte erbacee e in parte arboree (con eucalipti, acacie, casuarine). L’Australia sud-orientale è rivestita da un manto di eucalipti, cui succedono più in alto i faggi australi. Eucalipti s’incontrano pure nell’Australia sud-occidentale. Procedendo verso l’interno si trova lo scrub, macchia di arbusti spesso spinosi. La Nuova Zelanda è ammantata da dense foreste sempreverdi (conifere a foglia larga, faggi australi, eucalipti, felci arboree che oltrepassano i 10 m d’altezza). In Nuova Guinea compare invece la foresta pluviale, propria anche delle regioni montane delle isole minori, dove peraltro l’essenza tipica è la palma da cocco, che fornisce agli autoctoni alimento e materiale da vestiario e da costruzione.

Fauna. - Gli arcipelaghi melanesiani, micronesiani e polinesiani presentano un popolamento animale estremamente particolare, seppure in assoluto assai povero di specie. L’estremo isolamento e la distanza dai continenti, infatti, hanno prodotto da un lato una colonizzazione animale limitata e dall’altro straordinari fenomeni d’insularità e radiazioni adattative. La fauna, specialmente quella australiana, comprende diverse forme esclusive. Ricordiamo molte specie di marsupiali, come il canguro, il koala, e i wambat, simili a tassi; l’ornitorinco e l’echidna, monotremi, cioè Mammiferi ovipari, e, fra gli Uccelli, il cigno nero e l’emù. Sempre in Australia vanno ricordati, fra i Mammiferi Placentati, il dingo e il coniglio. Quest’ultimo, introdotto dagli Europei e inselvatichitosi, rappresenta una grave minaccia per i pascoli. Anche la Nuova Zelanda può essere rammentata per i suoi grandi uccelli: i Moa, scomparsi in epoca storica, e l’Apteryx (kiwi), ormai raro. Se in particolare si considera la fauna delle isole minori, si nota che i Mammiferi autoctoni sono quasi assenti, se si eccettuano alcuni Roditori, tra cui Mus exulans, e alcuni Chirotteri, rappresentati dai grandi Pteroidi, pipistrelli diurni e frugivori noti come volpi volanti. Scarsissimi sono anche i Rettili, rappresentati da alcune specie di gechi e dallo scinco dalla coda azzurra. A Guam è stato introdotto involontariamente, con i frequenti viaggi aerei, il serpente arboreo bruno australiano (Boiga irregularis), che sta distruggendo gran parte della fauna locale; la specie è stata in seguito segnalata anche nelle Hawaii. Gli Anfibi mancano, con l’eccezione di alcune specie esotiche, tra cui il rospo della canna (Bufo marinus), specie sudamericana, velenosa e predatrice, introdotta prima in Australia e poi in molte isole oceaniane, tra le quali le Hawaii. Questi piccoli vertebrati terrestri hanno colonizzato le isole a bordo di detrito vegetale galleggiante, o al seguito di viaggi umani. Vari Pesci vivono nelle acque della vallata di Papenoo nell’isola di Tahiti, insieme con granchi, gamberetti d’acqua dolce e molluschi fluviatili, ma in generale in tutta l’Oceania. Poco diffusi sono i pesci d’acqua dolce, probabilmente specie marine adattatesi ai pochi fiumi presenti in alcune isole. Nei mari vivono invece le numerosissime specie di pesci e invertebrati della Grande Barriera Corallina, serpenti marini e tartarughe. Molto più ricca è l’avifauna, rappresentata soprattutto da uccelli marini quali il fetonte e varie specie di sterne e fregate. Tra le specie terrestri si segnalano la rondine di Tahiti (Hirundo tahitica) e il pollo sultano (Porphyrio porphyrio); gli uccelli del paradiso sono particolarmente abbondanti in Nuova Guinea. Non si conoscono rapaci diurni. Esclusivo della Nuova Caledonia è il Rhynochetos jubatus, un uccello gruiforme notturno divenuto raro. Le Hawaii ospitano la famiglia dei Drepanidi, Passeriformi che, a partire da pochi individui di probabile provenienza americana, si sono diversificati in numerosissime specie, molte delle quali oggi estinte. In molte isole dell’O. l’equilibrio ecologico appare gravemente compromesso, soprattutto a causa dell’introduzione di specie esotiche. Molto scarsa è la fauna entomologica. L’insetto più grosso è un ortottero, Graeffea cocophaga, che vive sul cocco e ne mangia le foglie; insieme con un grillo (Gryllus oceanicus) e le blatte (Periplaneta americana), è diffuso in tutte le isole del Pacifico. Tra i Ditteri si osserva la presenza di varie zanzare; mancano però le Anopheles e, di conseguenza, la malaria.

Popolazione

Da quando è iniziata la colonizzazione europea la compagine umana dell’O. non ha fatto registrare sensibili variazioni: in particolare, tra il 1750 e il 1850 essa si mantenne su due milioni di unità. Solo nella seconda metà del 19° sec. si avvertì un aumento sensibile: infatti tra il 1850 e il 1900 la popolazione triplicò, salendo a 6 milioni. L’ascesa demografica, in cui s’intrecciavano fattori naturali e immigrazione, è proseguita nel 20° sec.: la popolazione oceaniana è raddoppiata nel primo cinquantennio, portandosi a 12,6 milioni (1950) e ha continuato a salire toccando i 32 milioni all’inizio del terzo millennio. Con i suoi quasi 20 milioni di individui censiti nel 2006, pari a circa il 60% della popolazione totale oceaniana, l’Australia copre di gran lunga la parte maggiore.

Nel suo insieme, l’O. è la parte del mondo con la densità media più bassa, 4 ab./km2, ma le disparità si fanno marcate (dai 3 ab./km2 dell’Australia, attraverso una svariatissima gradazione di valori, alla densità massima di oltre 600 della piccola Nauru, isola che deve allo sfruttamento delle fosfati una così anomala pressione demografica). Le città, elemento insediativo e demografico esclusivo di Australia, Nuova Zelanda e Hawaii, hanno un aspetto edilizio schiettamente moderno e occidentale. Nell’angolo sudorientale dell’Australia, già di per sé l’unica area di vero addensamento di popolazione dell’intero paese, si è venuta formando un’immensa regione urbana che si avvia a divenire una megalopoli, imperniata sulle quattro grandi agglomerazioni di Brisbane, Sydney, Melbourne e Adelaide.

Condizioni economiche

Il quadro economico del mondo oceaniano, quanto mai eterogeneo sia dal punto di vista geografico-fisico sia da quello antropico, presenta un’altrettanto marcata differenziazione fra le terre più vaste di colonizzazione e di prevalente popolamento bianco (Australia e Nuova Zelanda) e il microcosmo insulare, condizionato dal suo stesso isolamento, dall’esiguità della superficie territoriale e dalla limitatezza delle risorse. Nelle isole maggiori, come la Nuova Guinea, il ritardo del decollo è dovuto all’ostilità dell’ambiente equatoriale (in qualche caso, anche alla fiera opposizione degli autoctoni), che ha contenuto o addirittura impedito la penetrazione europea. Le condizioni di vita dei vari gruppi di popolazione mostravano un tempo notevole affinità, dovuta in buona parte all’influenza di fattori ambientali (caratteri prevalentemente tropicali del clima, insularità). La loro alimentazione aveva come base essenziale alcune piante da tubero (taro, igname, patata dolce) ed era integrata dai frutti di altre piante diffusissime nel mondo oceaniano (banano, albero del pane, palma da cocco). Modesto era il patrimonio zootecnico, mentre la pesca forniva il maggiore apporto di proteine di origine animale. Era dunque un’economia di pura sussistenza, che tuttora è diffusa, con pochissime eccezioni, nello sterminato dedalo insulare. Ma, in seguito alla colonizzazione bianca, l’agricoltura di parecchie isole è andata assumendo un carattere commerciale, sia sfruttando i prodotti autoctoni, quali alcune varietà di palma da cocco e banano, sia con l’introduzione e il successivo potenziamento di piantagioni di canna da zucchero, ananas, caffè, cacao, cotone, tè, Hevea, i cui prodotti danno vita a correnti di esportazione. Notevole sviluppo ha avuto anche il settore minerario, con lo sfruttamento dei giacimenti di fosfati nelle isole di Nauru e di Christmas (le cui riserve sono oggi però pressoché esaurite), mentre da tempo è cessata la loro estrazione altrove (Kiribati, Polinesia Francese), e inoltre dei giacimenti di manganese di Vanuatu e delle Figi e di nichel della Nuova Caledonia (tra i massimi produttori della Terra) e dell’Irian Occidentale, fornitore anche di petrolio. In proiezione futura il distretto minerario emergente è quello di Papua Nuova Guinea, che già immette sul mercato rame, oro e argento, accanto a un ventaglio di altre risorse accertate e in attesa di essere valorizzate.

Ne emerge un quadro assai più differenziato dal precedente all’interno del quale si possono chiaramente distinguere almeno tre gruppi di paesi: il primo raggruppa quelli decisamente evoluti (Australia, Nuova Zelanda, Hawaii), che hanno raggiunto un alto livello economico e socioculturale; il secondo ne comprende altri, nei quali persistono condizioni arcaiche di economia di sussistenza; nel terzo si raccolgono quelli dove la situazione di stampo coloniale tende a perpetuarsi per la subordinazione al turismo o per la condizione di paesi permanentemente assistiti con iniziative internazionali. Soltanto Australia e Nuova Zelanda, peraltro, dispongono di spazi economici ricchi ed estesi, in grado di garantire una sicura e solida evoluzione economica: specialmente l’Australia, la quale, attraverso un dinamismo produttivo di stampo europeo, ha conseguito una prosperità che la pone tra i paesi più avanzati del mondo. Vi hanno certamente contribuito le numerose e pregiate risorse del sottosuolo e la stessa organizzazione economica, che, sulla falsariga di quella britannica e dei paesi più industrializzati dell’Occidente, si è sviluppata secondo i canoni della tradizione capitalistica e imprenditoriale. Da una prima base essenzialmente agricola e pastorale, che rimane tuttora uno dei cardini della sua economia (cereali, canna da zucchero, cotone, ortofrutticoli, ovini, bovini), l’Australia è passata nel novero dei grandi Stati minerari. Le risorse, svariatissime, hanno contribuito sia all’evoluzione interna sia ad alimentare correnti commerciali di esportazione. Nelle altre terre oceaniane, con pochissime eccezioni, i problemi economici sussistono. Per i paesi indipendenti poveri di minerali o per i territori ancora soggetti ad altre potenze, l’unica prospettiva è quella di cercare sbocchi alternativi per i prodotti dell’agricoltura e dell’allevamento e di valorizzare altre potenzialità, tra le quali l’attività turistica.

Due arcipelaghi hanno assunto importanza capitale nel grande tracciato delle comunicazioni aeree transpacifiche: le Hawaii nell’emisfero boreale e le Figi in quello australe, cui si debbono aggiungere le Isole della Società, che hanno in Tahiti il vertice di un traffico eminentemente turistico. Il mezzo aereo è infatti divenuto, in questa parte del mondo, lo strumento principale e indispensabile per la promozione soprattutto del turismo, ma anche del commercio. Le rotte collegano i porti del Pacifico, oltre che tra loro, agli scali dell’Asia e delle Americhe. Le ferrovie, che misurano complessivamente circa 40.000 km, sono presenti solo in Australia e Nuova Zelanda. Anche il parco automobilistico trova la più alta concentrazione in questi due paesi, con una delle massime densità della Terra.

Assetto geografico-politico

Con l’accesso all’indipendenza della Repubblica di Palau (1994) gli Stati sovrani dell’O. sono divenuti 14. Tuttavia, tra le grandi aree geografiche mondiali, l’O. è, insieme con la regione caribica (cui assomiglia per il carattere di quasi totale insularità), quella dove si conservano più numerosi i retaggi coloniali: una dozzina di frammenti (per lo più di superficie inferiore ai 1000 km2; il più esteso, la Nuova Caledonia, supera appena i 19.000) appartengono alla Francia (tre Territori d’Oltremare), agli Stati Uniti (un certo numero di entità territoriali legate da varie forme di dipendenza, alcune di interesse esclusivamente militare e amministrate dalla marina o dall’aviazione statunitensi) e al Regno Unito (la minuscola e quasi disabitata isola di Pitcairn). Tutti gli Stati indipendenti oceaniani fanno parte dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: gli ultimi a essere ammessi sono stati Kiribati, Nauru, Tonga (tutti e tre nel 1999) e Tuvalu (nell’anno 2000). Si tratta, peraltro, di Stati nei quali, in più casi, alla sovranità formale non corrisponde un’autentica sostanziale indipendenza, tanto che alcuni degli Stati che erano dipendenze degli Stati Uniti (Marshall, Palau, Stati Federati di Micronesia) continuano a essere amministrati dalla superpotenza nordamericana per quanto attiene alla politica estera e alla difesa. L’O. e l’Oceano Pacifico, del resto, hanno avuto una grande importanza strategica per gran parte del 20º sec., soprattutto a partire dalla Seconda guerra mondiale, nel corso della quale il Pacifico è stato il principale palcoscenico del conflitto nippo-statunitense, mentre più tardi, durante la ‘guerra fredda’, ha costituito un’area delicatissima per il confronto tra gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica. Tale importanza si conserva in certa misura ancora all’inizio del 21° secolo, come dimostra l’esistenza di basi militari statunitensi e francesi, queste ultime oggetto di vivaci contestazioni di matrice ambientalista e pacifista da parte di vari paesi oceaniani, in modo particolare della Nuova Zelanda, perché a lungo utilizzate per esperimenti nucleari.

Il vastissimo mondo oceaniano, estremamente frazionato per le sue stesse condizioni fisiche e per la sua storia, non ha ancora trovato, agli inizi del Duemila, sufficienti motivi di compattezza, come dimostrano gli scarsi successi e la modestissima incisività delle organizzazioni internazionali che hanno tentato di riunire alcuni paesi dell’area, legandoli a Stati asiatici o americani. La sempre maggiore importanza assunta dall’oceano Pacifico come tramite di comunicazioni e spazio di relazioni economiche, l’affermazione delle nuove economie industriali dell’Asia orientale (nonostante la crisi che le colpì negli anni 1997-98) e il crescente prestigio dell’Australia sembrerebbero aprire all’O. prospettive per un ruolo autonomo in ambito mondiale, integrato soprattutto con quello dei paesi asiatici del Pacifico.

Antropologia

L’O. è abitata prevalentemente da Australiani (il 98% dei quali di origine europea), da indigeni australiani e da indigeni del mondo insulare. Le popolazioni autoctone, certamente molto differenziate tra loro per lingua, cultura e forme sociali, sono comunque parte di un universo storico-culturale comune; infatti proprio l’oceano, mentre le isolava dal resto del mondo, le rendeva più omogenee tra loro.

Le fasi storiche del popolamento

Il continente australiano era stato popolato in ondate successive, a partire da 40.000 anni prima dell’arrivo dei Bianchi, da popolazioni itineranti di cacciatori e raccoglitori. Tali società, caratterizzate da conoscenze tecniche e materiali piuttosto elementari, erano invece connotate da un’estrema articolazione e sofisticazione delle forme di esistenza sociale e delle rappresentazioni religiose. Circa 9000 anni fa, popolazioni di cacciatori-raccoglitori diedero vita, negli altipiani della Nuova Guinea, a forme di agricoltura basate sull’irrigazione. Da qui, gruppi analoghi iniziarono a diffondersi in tutte le isole dell’O., spingendosi fino a Vanuatu e alle Salomone. A esclusione delle Figi, l’area melanesiana, caratterizzata da una densità della popolazione decisamente scarsa e da un’estrema differenziazione linguistica, corrisponde a questa fase iniziale del popolamento oceaniano.

Più recente è il popolamento dell’area polinesiana, costituita da isole piccole, poco fertili e densamente abitate. Le società polinesiane hanno forti rapporti con il mare, centrale tanto nelle attività economiche quanto sul piano simbolico e politico.

Le isole settentrionali della Micronesia furono popolate tra 2000 e 3000 anni fa da genti provenienti dall’Insulindia. Anche se abitate da popolazioni di diversa origine, le isole della Micronesia hanno sempre avuto notevoli contatti con i vicini mondi polinesiano e melanesiano. Proprio la situazione micronesiana può essere presa come esempio dell’estrema dinamicità e dei continui processi sincretici che hanno caratterizzato la storia delle società dell’Oceania.

Le popolazioni oceaniane

Le diverse popolazioni dell’O. si possono caratterizzare a partire da logiche elementari di natura ambientale, economica o sociale. Si può infatti distinguere tra isole alte, dalle dimensioni di solito maggiori e dai massicci montuosi di origine vulcanica che possono raggiungere i 3000-4000 m di altezza, e isole basse (gli atolli), più piccole e distanziate tra loro, prive di una differenziazione ambientale interna. Nelle prime isole la differenziazione ambientale corrisponde a significative diversità socioculturali delle popolazioni. Nelle isole più grandi le ‘terre alte’ interne si contrappongono, infatti, alle aree costiere. All’interno, più densamente popolato, gruppi di cacciatori-raccoglitori si trovano nelle zone di foresta e gruppi di agricoltori abitano le valli e le pendici montane. La diversificazione ambientale, insieme alla presenza di valli isolate, ha reso possibile la costante dinamica tra situazioni di sussistenza e situazioni di abbondanza e di accumulo del cibo, con la presenza contemporanea di gruppi di cacciatori-raccoglitori, di popolazioni semi-itineranti e di comunità stabili, centrate intorno a uomini di prestigio e di potere. Il potere, d’altro canto, si fonda in queste società sulla capacità dei capi di operare una continua redistribuzione del cibo accumulato (Big Men), o su quella di gestire il prestigio legato a uno status ereditario (Grands Hommes). Nonostante ciò, manca comunque (a eccezione di Vanuatu e delle Figi) quella netta stratificazione che è propria invece delle società delle isole basse e che ha costituito la base per la formazione dei potenti regni interinsulari (Tonga, Samoa, Polinesia orientale) con cui vennero in contatto gli Europei.

Le società di tali isole appaiono più marcatamente orientate verso il mare e hanno forme di agricoltura che forniscono minore abbondanza di prodotti (coltivazione di taro e palma da cocco). All’oceano appaiono legate le dinastie regali sviluppatesi nelle isole maggiori, che fondano il proprio ruolo su titoli e status ereditari legati a vicende di migrazione marina. Nell’ideologia politica di queste società le dinastie di capi, immaginate sempre di origine straniera e, ovviamente, di provenienza marina, si contrappongono alle dinastie precedentemente insediate, considerate invece legate alla terra. Da tale dinamica sono invece escluse le persone comuni, prive di status e di titoli, che, con le dinastie regnanti, contribuiscono a conferire alle società degli atolli il loro tipico carattere stratificato.

Quella oceaniana è un’area culturale da sempre caratterizzata da una forte dinamicità. Nel 19° e nel 20° sec., in seguito all’inserimento nel sistema coloniale e in quello di mercato occidentale, le società indigene sono state percorse da importanti fenomeni di assimilazione, ma anche di opposizione, alle pressioni esterne. Da questo punto di vista tipici sono i movimenti millenaristici dell’area melanesiana, attraverso i quali le società indigene hanno reagito alla presenza del mercato e del cristianesimo, rielaborando e riaffermando il proprio passato indigeno. Ovvero anche l’adozione del cristianesimo da parte delle aristocrazie e delle stesse popolazioni polinesiane, che ha fatto dei simboli e dei valori di tale religione un potente codice di espressione e di permanente ricostituzione della tradizione.

Preistoria

Le più antiche evidenze sul popolamento sono emerse da giacimenti in Nuova Guinea e Australia datati a oltre 40.000 anni fa. Nei 20.000 anni successivi, la frequentazione di ambienti estremamente diversificati attesta le alte potenzialità adattative dei gruppi pleistocenici. Tra gli utensili litici predominano strumenti per tagliare e raschiare e rudimentali accette/lame immanicate; è accertato inoltre l’uso di boomerang, lance e propulsori di legno. Ornamenti, pitture rupestri, petroglifi e riti funerari (sito di Lake Mungo) segnalano a partire da 30.000 anni fa comportamenti di natura simbolica. Per l’Australia si possiede una maggiore quantità di indizi a partire da 6000-4000 anni fa. A questo periodo vengono datati numerosi chiocciolai costieri; si intensificarono l’occupazione di aree prima frequentate sporadicamente, come i rilievi orientali. Gli strumentari olocenici si caratterizzano per una miniaturizzazione dei componenti. Schegge, lame, punte armavano lance o coltelli; frequenti sono i ritrovamenti di accette ottenute anche da grandi schegge (tula). Negli altopiani di Papua Nuova Guinea forme incipienti di orticoltura risalirebbero a 9000 anni fa (sito di Kuk); prove più convincenti si datano a 6000 anni fa, in un periodo che vide anche gli esordi della produzione fittile. Analogamente, indizi risalenti al 4° millennio a.C. lasciano supporre pratiche iniziali d’arboricoltura.

La migrazione di gruppi austronesiani dal Sud-Est asiatico e l’incontro con gli abitanti della Melanesia occidentale diedero origine a una cultura neolitica (3600-2000 anni fa) denominata Lapita, da un sito nei pressi del villaggio di Konè, sulla costa occidentale della Nuova Caledonia. Documentata sulle coste di numerose isole della Melanesia e della Polinesia occidentale, è contraddistinta da ceramiche finemente ornate la cui presenza segna l’inizio dell’espansione umana negli arcipelaghi più remoti. I Lapita abitavano in prevalenza villaggi costieri, il maggiore dei quali (Talepakemalai, Arcipelago di Bismarck) potrebbe avere ospitato più di 100 nuclei familiari. Gli insediamenti hanno restituito abbondanti ceramiche, asce, ami e monili di conchiglia, dei quali è provata l’esportazione su distanze ragguardevoli. La fine della tradizione Lapita coincise con l’apparizione di elementi locali, che avrebbero caratterizzato le culture melanesiane più recenti. Notevoli sono le affinità della cultura materiale dei più antichi siti (Hane, Haatuatua, Maupiti, Vaitootia/Faahia), prodotto di un’estesa rete di comunicazioni che permise la diffusione di tratti tipici (teste d’arpone, asce con codolo).

In Micronesia le indagini si sono concentrate sulle vestigia conservate nelle maggiori isole, quali le abitazioni nobiliari Chamorro (11°-12° sec. d.C.) e i monumentali abitati di Leluh e Nan Madol (12°-16° sec. d.C.).

Storia

L’O. entrò nell’orizzonte geografico dell’Occidente con la spedizione di F. Magellano (1519-21) che, uscendo dallo stretto che da lui prese il nome, raggiunse le Isole Marianne, o dei Ladroni, senza scoprire terre degne di rilievo lungo la sua rotta. Successivamente le navi spagnole e portoghesi approdarono ad altri arcipelaghi e L. de Torres (1606) solcò lo stretto che oggi porta il suo nome. Nel 1642 l’olandese A. Tasman scopriva l’isola che in suo onore fu chiamata Tasmania, e più tardi pure la Nuova Zelanda. Il compimento dell’esplorazione marittima dell’O. avvenne nel Settecento per opera di vari navigatori (fra cui il francese L.-A. de Bougainville, scopritore delle Samoa e delle Nuove Ebridi), ma fra tutti si segnalò l’inglese J. Cook, che con tre viaggi visitò il Grande Oceano dallo Stretto di Bering fino oltre il parallelo di 71° S. Il continente australiano fu esplorato nel suo interno, prevalentemente desertico, solo verso la metà dell’Ottocento e la sua prima traversata fu compiuta, da S a N, dalla spedizione britannica di R. Burke e W.J. Wills (1860-61).

La spartizione coloniale dell’O. tra le potenze europee e gli USA fu completata verso la fine del 19° secolo. Al possesso di Australia (1788) e Nuova Zelanda (1840), la Gran Bretagna aggiunse parte delle Nuove Ebridi (1887, con la Francia), le isole Cook (1888), parte delle Salomone (1899, con la Germania), le Tonga (1900). La Francia acquisì Tahiti (1842), Nuova Caledonia (1853), Wallis e Futuna (1886-87) e altre minori. La Germania, che aveva acquisito tra il 1878 e il 1885 le Bismarck, le Marshall e la Nuova Guinea, nel 1899 acquistò dalla Spagna le Caroline, le Marianne e Palau. Infine, gli USA assunsero l’amministrazione delle Hawaii e di Guam dopo la guerra ispano-americana (1898). Le popolazioni indigene, sottoposte al brutale sfruttamento dei coloni, furono falcidiate. Nel 1901 l’Australia acquisì lo status di dominion; la Nuova Zelanda lo divenne nel 1907. Con la Prima guerra mondiale le colonie tedesche furono occupate da australiani (parte della Nuova Guinea e le Bismarck), neozelandesi (Samoa Occidentali) e giapponesi (Marianne, Caroline e Marshall), che ne mantennero il controllo nel dopoguerra per mandato della Società delle Nazioni. Nel corso degli anni 1920, Australia e Nuova Zelanda accentuarono la propria emancipazione fino all’acquisizione della piena autonomia, contestuale alla formazione del Commonwealth of Nations.

Teatro di guerra nel secondo conflitto mondiale, l’O. nel dopoguerra vide l’estromissione del Giappone e il rafforzamento della presenza statunitense. Si ebbero allora, in genere pacificamente, la disgregazione del sistema coloniale e la nascita di Stati indipendenti, talora liberamente associati con la ex madrepatria. Più complessa la vicenda della Nuova Guinea, la cui parte occidentale è dal 1963 in amministrazione fiduciaria dell’Indonesia (che la considera annessa col nome di Irian Occidentale), mentre Papua Nuova Guinea è indipendente dal 1975. Nel 1976 l’Indonesia si annetté anche Timor Est, che ha conquistato l’indipendenza nel 2002. Le Hawaii nel 1959 divennero il cinquantesimo Stato degli USA; Guam (base navale) e le Samoa Americane sono territori statunitensi non incorporati; le Marianne Settentrionali sono territori incorporati dotati di autogoverno; sono dipendenze le isole Midway, Johnston, Wake e alcune altre. Sono Territori d’oltremare della Francia la Nuova Caledonia, Wallis e Futuna e la Polinesia Francese, mentre l’O. britannica è limitata alle isole Pitcairn.

© Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani - Riproduzione riservata