自殺,不能解決難題;求助,才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 ) |

|---|

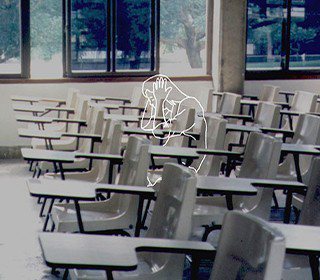

2019年,某知名國立大學發生了一起學生「相約自殺」事件。

幾個學生透過line組成了群組,約定時間、地點,說好要一起在某一天結束生命。一開始,有近十人參與,隨著約好的時間愈來愈接近,其中幾人打了退堂鼓,在相約時間快到的前一刻,鼓起勇氣向系上老師和教官通報,老師和教官及時前往阻止,才避免悲劇發生。

「生命是我自己的,為什麼別人可以干涉?」據周圍教師轉述,自殺行動被阻止的5位學生當時充滿憤怒和負面情緒,其中有1位未放棄輕生念頭,學校曾多次接獲通報,前往阻止過數次,最後仍無法挽回孩子生命。

「手拉手,有可能把沒有到那一步(自殺)的孩子,拉到那一步。」學生輔導諮商中心心理師陳劭旻指出,相約、集體自殺的情況並不常見,但若家庭環境或遇到的困境類似、能理解彼此心情,加上是親密朋友,就有可能觸發。多數人自殺前都會猶豫和害怕,但若有人伸手:「我們一起」,自殺意念會較容易變成具體行動,「因為有人陪著自己,一起面對未知的恐懼」。

更值得關注的是,這些學生在選擇走上絕路之前,都沒有向周圍親友、系上教師或校內心輔資源尋求過協助,若非參加「揪團」的同學在最後一刻改變心意,選擇活下去並主動通報,學校恐怕難以及時介入和防範,後果不堪設想。

離開的孩子,成了每年學校通報自殺身亡的其中一個數字,隨著時間慢慢被淡忘;事件沒有登上媒體,沒有人知道離開的學生曾與他人「相約自殺」,背後還隱藏著更高的風險。

每個通報數字都是一條年輕生命,如何在無法挽救之前鼓勵孩子求助、察覺學生的自殺意念並提供專業協助,是目前校園自殺防治的一大課題。

7成孩子生前沒有向學校求助

根據教育部統計,各級學校自殺死亡的學生人數愈來愈多,但多數學生在採取自殺行動之前,都未曾求助外界。

教育部曾分析2018年到2019年的自殺身亡個案,其中僅33.5%學生生前曾接觸過校內輔導資源,接觸校外機構資源(不含醫療體系)的比率更低,僅6%。

「不知道、沒想到、不想要,是沒有向外求助的主要原因。」台大公衛學院健康行為與社區科學研究所教授張書森指出,有自殺意念的人,想法容易受限在「我要自己解決、我可以自己解決」的迴圈中,東方社會也常營造出「問題都是自己造成的」氣氛,多數人遇到生命難題時,都會想要自己克服和解決。

另一個不想求助的原因是「害怕」。張書森表示,雖然近年社會對於精神疾病、心理健康的刻板印象已好轉許多,但汙名化依舊存在,「走進輔導室的學生都怪怪的」,這樣的偏見和負面印象還是很常見,許多學生怕被貼標籤,不敢向周圍專業人士求助。

就算下定決心尋求外界幫助,很多學生可能也不知道可以向誰求助。張書森指出,很多人對輔導室的認識停留在升學輔導,對校外有哪些資源可運用更是一無所知。例如衛福部設有1925安心專線,提供24小時免費心理諮商,但過去曾針對民眾做過大型調查,只有不到一半的民眾認識1925安心專線。

每人分不到一個便當錢 不重視心理健康的台灣

推廣和建置可用資源、提升全民意識與知能,都仰賴政府投入心力,但台灣目前投入在心理健康促進的預算和資源相當少。檢視衛福部2021年預算案,整年度共2千億預算中,與民眾心理健康相關的「國民心理健康第二期計畫」預算僅6.38億,以2021年8月全台最新人口統計2345萬1837人計算,平均每人每年僅分到27.22元。

27.22元還不完全用於心理健康促進,藥酒癮防治、網癮防治、公務人員國際考察費用等都算在其中,包山包海。教育部每年雖有編列1.6億至1.7億預算推動校園輔導工作,但主要用於建置輔導人力,且範圍涵蓋小學、國中、高中職、大學,資源也很有限。

「衛福部每年預算超過千億,但心理健康每人分不到一個便當錢,真的很少。」張書森指出,近年世界各國都開始重視心理健康促進,以英國為例,用於公眾心理健康的預算約占衛生相關預算10%,台灣加起來連5%都不到,且台灣的心理健康預算主要用於治療精神疾病,已是自殺預防的最末端。

張書森表示,世界衛生組織(WHO)曾計算,每花一分錢用於憂鬱症、自殺防治,未來可獲得4塊錢的回報,有憂鬱情緒和自殺意念的青少年有機會好好長大,成年人也不會因為心理因素須離開職場,投資心理健康非常必要,或許不會立即出現成效,但長期預防下來,「不幸自殺身亡的人數會減少」。

衛福部心理及口腔健康司(簡稱心口司)長年因心理、口腔兩者業務毫無關聯卻合併設置被詬病,資源被壓縮。隨著心理衛生業務不斷增加、社安網擴大布局,衛福部已完成心、口分家計畫,衛福部長陳時中日前表示,過年前心口司將各自獨立成兩司。