El enigma Wallenstein

Si algo es seguro sobre Albrecht Wallenstein, uno de los militares más destacados del siglo XVII, es su poliédrica y contradictoria figura, susceptible de despertar los más antitéticos juicios

Por Alejandro Bañón Pardo, Licenciado en Historia

“La Alemania está sobresaltada / Viéndome sacudir el vasallaje / Y ya del mundo me asciende en la estacada / Del pie a la gola armado de coraje / Empiece a ser corona mi celada / Sea dosel adusto mi plumaje / Cetro el bastón que Marte privilegia / Y el manto militar púrpura regia”.

El personaje del Duque –Wallenstein- en el Acto tercero de El prodigio de Alemania (1634), obra de Calderón de la Barca y Antonio Coello.

Introducción

Albrecht Wenzel Eusebius von Waldstein (1583-1634), más conocido como Wallenstein (Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna en checo), nació en 1583 en el pueblo de Heřmanice, en Bohemia. Hombre de acción, jefe militar y estadista, es seguramente una de las figuras más importantes de la Guerra de los Treinta Años (1618-1648). Procedente de una familia de la baja y rancia nobleza checa, ya antes del conflicto logró amasar una considerable fortuna, que posteriormente utilizaría para reclutar tropas en defensa de la causa imperial. Fue el líder castrense más destacado del bando católico, y venció a los protestantes en numerosas batallas. Sus éxitos militares le hicieron acreedor de encumbrados títulos nobiliarios y contribuyeron a consolidar su fortuna, hasta convertirle en uno de personajes más influyentes y ricos del Sacro Imperio Romano Germánico. Sus desencuentros con el emperador Fernando II (1578-1637) motivaron que, tras años de tiranteces, fuera finalmente asesinado en 1634.

Un hombre complejo

Si algo es seguro del militar estrella de la Guerra de los Treinta Años, es su poliédrica y contradictoria figura, susceptible de despertar los más antitéticos juicios. Mortimer señala que Wallenstein fue, parafraseando a Churchill al definir a la nación rusa, un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma:

“Un noble menor que en unos pocos años se convirtió en príncipe y en uno de los más destacados terratenientes de su tiempo; emprendedor militar que salvó al emperador por dos veces del desastre gracias a ejércitos que él mismo levantó, financió y dirigió, pero también fue dos veces destituido; general hábil que rescató al Imperio de los invasores suecos, pero que al mismo tiempo fue acusado de pasarse al bando sueco; el comandante en jefe del emperador, pero asesinado por órdenes del emperador; un guerrero exitoso que cayó debido a sus esfuerzos por conseguir la paz; Wallenstein fue todas estas cosas” (2010:1).

Las paradojas en torno a su persona no acaban aquí. Nacido protestante, supersticioso y aficionado a la astrología, convertido al catolicismo, cercano a la Compañía de Jesús, salvador del Imperio católico en varias ocasiones gracias a sus dotes militares, ello no impidió que fuera objeto de vituperio por parte del mundo católico tras su muerte, al tiempo que se convertía en un héroe para muchos protestantes. Un panfleto jesuítico anónimo de un predicador de la corte imperial le definía como una persona “repudiada por la Iglesia, arrogante, salvaje, loca y vengativa”. Acusado de traición, fue traicionado por soldados que habían jurado defenderle en enero de 1634 y que desertaron en febrero, testificando contra él en marzo (Mortimer, 2010: 3-4). Hoy en día, el debate historiográfico en torno a Wallenstein, especialmente en Alemania, es aún muy vivo, dado que hay muchos puntos en los que los especialistas disienten como, por ejemplo, cuáles eran sus intenciones reales cuando trataba de firmar la paz en contra del criterio imperial, o hasta qué punto la astrología y las ciencias ocultas jugaron un papel esencial para él a la hora de tomar decisiones. Un personaje, en suma, complejo, enigmático, misterioso y muy atrayente.

Ascenso y caída del héroe

El refranero es sabio, como a buen seguro da fe el atento lector, y no en vano sentencia que quien mucho abarca, poco aprieta, y, podríamos añadir, “se despeña”, como así le acabaría ocurriendo a Wallenstein. Y es que este audaz, genial, supersticioso y fiero militar checo ansió encumbrarse tanto, que encaró la sepultura antes de tiempo y en unas circunstancias poco dignas de la posición meteórica que había logrado alcanzar por méritos propios. Tal vez, si hubiera hecho más caso a uno de los horóscopos que le trazó el famoso matemático Kepler a petición suya en 1628, donde se contenía una seria, aunque no detallada, advertencia para el año 1634 (Janáček, 1970: 33), que sería el de su muerte, habría logrado eludir el fatal destino. ¡Cosas veredes!

Wallenstein nadaba marcialmente y a sus anchas por el océano caótico de la terrible Guerra de los Treinta Años. Un conflicto que se había originado en su tierra natal y que sin duda consideraba un poco suyo, no sin razón, pues en 1618 los rebeldes protestantes saquearon sus posesiones patrimoniales. Sus victorias en el campo de batalla para el Imperio se fueron contando por decenas, destacando las de Montaña Blanca (1620), Dessau (1626) o Mecklenburgo (1627), pese a algunos contratiempos en su lucha contra los daneses en 1628-29. La irrupción de Dinamarca en la guerra llevó a Wallenstein, con la aquiescencia de Fernando II, a reclutar un ejército plenamente imperial e independiente de la Liga Católica, financiado por él mismo. Su fama hizo que se enrolaran los soldados a millares en sus flamantes compañías, llegando en 1625-1627 a dirigir hasta 50.000 hombres. El trabajo bien hecho se vio recompensado con cargos, honores, títulos y terrenos cada vez más sustanciosos. Tras recuperar sus tierras patrimoniales, se apropió de otras muchas después de las primeras conquistas en la zona noreste de Bohemia, siendo nombrado oficialmente cabeza de estos territorios tras su intitulación como Duque de Friedland en 1625, con derecho de acuñación de moneda sobre su ducado. Para entonces ya se había convertido en un miembro muy destacado de la corte imperial. En 1627 compró al emperador el principado silesio de Sagan y en 1629 le fue concedido como recompensa por sus triunfos el ducado de Mecklenburgo. En esta década ostentó también los pomposos títulos y cargos militares de Generalísimo de los ejércitos imperiales y Almirante del Mar del Norte y el Báltico. Hacia 1629, Wallenstein había llegado al cénit de su carrera militar y política, saciando momentáneamente su inextinguible ambición.

Sin embargo, el militar bohemio había alcanzado unas cotas de poder que alarmaron a los príncipes electores, que vieron en Wallenstein un peligroso advenedizo dispuesto a todo con tal de ostentar de facto el poder en el Imperio. En el Kurfürstentag de Ratisbona que tuvo lugar en el verano de 1630, los electores obligaron al emperador a destituirlo, lo que ocurrió en septiembre del mismo año, sin oponer el Duque resistencia. Con la entrada de Suecia en la guerra para defender la causa protestante, el bando católico se hallaba ahora sin el general al que debía tantos éxitos militares, y pese a los esfuerzos de su sustituto, el conde de Tilly (1559-1632), las derrotas comenzaron a sucederse de manera preocupante. A la muerte de Tilly en 1632, Fernando II llamó de nuevo al caudillo checo, que se había retirado a sus posesiones en Friedland, para hacerse cargo por segunda vez de los ejércitos imperiales. En esta ocasión se le concedieron poderes aún más amplios que los anteriores, llegando al punto de tener facultades discrecionales para nombrar oficiales, hacer confiscaciones o concluir armisticios y negociaciones de paz. Comenzó su segunda andadura favorecido de nuevo por la fortuna, pues en la dura batalla de Lützen, en noviembre de 1632, que acabó en tablas, el monarca sueco Gustavo Adolfo (1594-1632) encontró la muerte, lo que debilitó a los protestantes. En 1633 Wallenstein trasladó el campo de operaciones bélico a la región de Sajonia y trató de entablar opacas negociaciones de paz y armisticios con el enemigo, en contra del criterio imperial, que le conminaba a continuar la ofensiva. En octubre logró su último gran éxito militar tras derrotar a los suecos en la batalla de Steinau, pero para entonces ya había perdido la confianza del emperador, cansado de su desobediencia y receloso de las verdaderas intenciones del poderoso Duque, al que ya concebía como un traidor.

Asesinato

Al término de 1633 Wallenstein se encontraba en Pilsen con sus tropas. Con el nuevo año, un informe secreto reportaba que el checo estaba preparando un golpe de Estado contra el emperador, y que ya había delineado la división de las tierras imperiales entre sus aliados y simpatizantes. Se rumoreaba, en fin, que ansiaba la corona de Bohemia (Mortimer, 2010:3). Mientras, en Viena, un tribunal secreto le condenó en su ausencia por traición, a instancias de los Habsburgo españoles, y el 24 de enero de 1634 fue oficialmente destituido por segunda vez como cabeza de los ejércitos imperiales. Tres generales de Wallenstein, Aldringen, Gallas y Piccolomini, recibieron la orden de entregarlo a las autoridades vivo o muerto, tarea no sencilla por el abundante número de oficiales leales y afectos con los que aún contaba, como Wilhelm Kinsky o Christian von Ilow, los cuales habían jurado el 12 de enero, con otros, permanecer junto al jefe bohemio bajo cualquier circunstancia. El 18 de febrero se hizo público en Praga el cargo de alta traición, lo que significaba que Chequia se pronunciaba a favor de Fernando II. Entre tanto Wallenstein trató de congraciarse con el emperador, ofreciendo su renuncia a cambio de compensaciones no desdeñables, y el 20 de febrero afirmando su lealtad a la corona imperial junto a 32 de sus oficiales, pero Viena hizo caso omiso. Entre sus tropas iba desmoronándose poco a poco la cohesión en torno a su figura, algo de lo que éste se percató, por lo que el 23 de febrero decidió marchar, enfermo de gota, de Pilsen a Cheb acompañado de sus leales, esperando la llegada de los suecos.

En Cheb, Piccolomini y Gallas vieron el momento idóneo para neutralizar a Wallenstein y sus seguidores más acérrimos. El comandante del pueblo, Gordon, que estaba al tanto del complot, lo acompañó a la vivienda preparada para su estancia e invitó a sus generales Ilow, Trcka, Kinsky y Niemann a un banquete en el comedor del castillo la noche del 25 de febrero. En una morbosa escena (que recuerda a la impactante “Boda roja” de la popular serie Juego de Tronos), nada más entrar los invitados se cerraron las puertas, vigiladas por guardias, y dentro del recinto hasta 18 dragones dirigidos por el capitán irlandés Walter Deveroux aguardaban el momento convenido, armados únicamente con espadas para evitar hacer ruido. La fiesta se desarrolló con normalidad, y en el momento de los postres, cuando ya se habían retirado los sirvientes, los asesinos se aprestaron a cumplir con su negra tarea. Geraldin Deveroux, uno de los conspiradores, irrumpió en el salón dando vivas a la casa de Austria, mientras que Walter Deveroux entraba por otra puerta interrogando al auditorio de la siguiente forma: “¿Quiénes son buenos imperialistas?”, a lo que los conjurados británicos Butler, Gordon y Leslie contestaron, levantándose como una exhalación de sus asientos y desenvainando sus espadas: “Vivat Ferdinandus”, que era la frase acordada para acometer alevosamente a las estupefactas, beodas y atiborradas víctimas. Entonces, los dragones aparecieron por todas partes con fiereza apuñalando a los generales de Wallenstein, que encontraron la muerte (Mitchell, 1841 -1837-: 328-332).

Quedaba aún por matar el Duque de Friedland, que, poco amigo de fiestas, se había quedado en la casa del comandante de la ciudad. Butler, seguido de Deveroux y seis dragones, entraron en la estancia de Wallenstein, con el permiso de la guardia, acostumbrada a la aparición de oficiales de alto rango a altas horas de la noche que precisaran hablar con su líder. Deveroux subió al piso donde se encontraba el objetivo, mientras que Butler permaneció abajo. Como Wallenstein se había retirado ya a dormir, su habitación estaba cerrada, por lo que Deveroux y sus soldados forzaron la puerta, encontrando al general apostado en la ventana. Cuenta la leyenda que, cuando el Duque se encaró con su asesino, éste exclamó: Du mußt sterben! (“¡Debes morir!”), a lo que el orgulloso Wallenstein, fiel a sí mismo hasta el final, rehusó desdeñosamente contestar, abriendo sus brazos al golpe de la alabarda de Deveroux, cuya hoja le atravesó pecho sin que emitiera palabra o gemido alguno (Mitchell, 1841 -1837-: 333-334).

Wallenstein, ¿traidor?

Un interrogante que aún asalta a los estudiosos de la figura del Duque, es hasta qué punto la acusación imperial de traición que acabó con su vida estaba realmente justificada. Parece probable que el camino triunfal de Wallenstein en los últimos años de la década de 1620, su gran ambición y el poder que para entonces había acumulado, pudieron despertar en el militar soberbios delirios de grandeza y ensoñaciones cesáreas, que le llevarían a ejecutar una política cada vez más independiente, al margen de los Habsburgo. Por ejemplo, proyectó crear una gran compañía comercial con base en el Báltico y el Mar del norte, donde quería involucrar a países católicos y ciudades protestantes, pero su deseo se vería frustrado tras el fracaso de la toma de Stralsund en 1628. Wallenstein, antiguo protestante, se había ido distanciando de las excluyentes tendencias católicas de dominio universal de Fernando II. Prueba de ello fue que ya a finales de la década llevara a cabo por su cuenta negociaciones con territorios protestantes como Brandemburgo o las ciudades hanseáticas, o su recomendación de cerrar con Dinamarca una paz lenitiva, y la explícita desaprobación que le mereció el Edicto de Restitución imperial (1629), que imponía duras condiciones a los protestantes del Imperio, punto de fricción este último que distanció mucho a Fernando II y Wallenstein.

En noviembre de 1630, despechado por su primera destitución, intrigó con el rey sueco y le llegó a ofrecer el apoyo de su ejército de mercenarios para combatir al emperador, pero Gustavo Adolfo desconfió y no hizo caso de sus propuestas. Tras volver al mando, las diferencias entre el emperador y Wallenstein no hicieron sino acrecentarse, y el orgullo herido del jefe bohemio pudo haberse desahogado en secretos deseos de venganza contra Fernando II y el elector Maximiliano de Baviera (1573-1651), personaje este último detestado por el Duque y factor clave en la decisión de la Dieta de destituirlo en 1630. Ello explicaría el errático comportamiento del general bohemio en 1633. Al ser depositario de unos poderes aún más amplios de los que había disfrutado en el primer generalato, tuvo la oportunidad de moverse con total independencia frente a Fernando II. Hechos como los intentos de negociar la paz con Suecia, Francia o principados alemanes en contra del criterio imperial o sin su conocimiento, su negativa a apoyar a un ejército español que operaba por el suroeste de Alemania, o a salvar Baviera del saqueo sueco, y en general la pasividad y dilación que mostró en todo este periodo, llevaron a Fernando II a considerarlo un rebelde y un traidor. Wallenstein se había convertido a los ojos de muchos en un peligroso verso libre con decenas de miles de hombres leales bajo su mando, en el que no podían confiar ya ni el emperador ni los protestantes, con los que había entablado negociaciones contradictorias y oscuras.

Sin embargo, ¿dónde se halla la línea que separa la desobediencia contumaz y la iniciativa propia de un espíritu ambicioso, díscolo e hinchado como el de Wallenstein, de la abierta traición? ¿Y si el fin que perseguía no era otro que el de una paz ventajosa para el Imperio, o tal vez esperaba un golpe de efecto militar concluyente en los campos de batalla que debía pasar previamente por maniobras extrañas como las que llevó a cabo en 1633? O, tal vez, Wallenstein dudaba y se debatía entre permanecer leal o cruzar el Rubicón de la felonía y declararse en rebeldía. Afirmar que el checo estaba en esta época dubitativo y como el perro del hortelano, sin comer ni dejar comer, podría explicar su mutismo cuando en mayo de 1633 sus contactos protestantes le ofrecieron, a través del diplomático Kinsky y por mediación de Francia, la corona de Bohemia, oferta de alta traición que Wallenstein no contestó. Pero, al mismo tiempo, su falta de interés por servir a los Habsburgo era en este periodo evidente. Así, España le propuso obtener el Ducado de Frisia occidental a cambio de su apoyo en la lucha contra los rebeldes holandeses, pero el general no se dignó a contestar. Muy poco se sabe de las intenciones reales de Wallenstein, pero está claro que hizo méritos para granjearse la animadversión de muchos, en especial en las cortes de Viena y Madrid, lo que provocaría su ruina.

Como en el célebre drama de Friedrich Schiller, donde se construye un personaje literario tan complejo como el real (y es que, en cierto modo, tanto la figura histórica del Duque en sí –heroica, caballeresca a su manera, en algún lugar ignoto y perdido entre la Edad Media y la Moderna-, como su trayectoria vital fueron verdaderamente novelescos), podríamos concluir aseverando que Wallenstein fue culpable e inocente. Esta dicotomía, por otro lado tan propia de su contradictoria personalidad, ha mantenido desde siempre divididos a los historiadores, oscilantes entre la condenación y la defensa (Moutoux, 1982: 23). Culpable por sus excesos autoritarios, por la en ocasiones despiadada forma de hacer la guerra, su desmedida ambición y los coqueteos con el enemigo rayanos en la traición, y, en fin, por la rebelión abierta de sus últimos días; inocente, por su precipitado juicio y atroz muerte y porque, a juicio de Schiller (que publicó una obra histórica sobre la Guerra de los Treinta años antes de escribir su famoso drama sobre Wallenstein), el checo fue una desgraciada víctima de las intrigas católicas, el cinismo jesuítico y la historiografía de los vencedores posterior a su muerte. Wallenstein habría caído preso de su impetuoso carácter, de sus ansias de venganza contra Maximiliano, al que consideraba el gran culpable de haber perdido el favor imperial; sus acciones pretendidamente sospechosas, en fin, “pudieron ser inocentemente causadas y solo prueban el deseo de alcanzar la paz; solo se convirtió realmente en un traidor, después, y a causa de, precisamente, haber sido declarado culpable de serlo” (Davies, 2009: 29), y sus acciones más culpables tuvieron su origen “en parte en la inevitable reacción defensiva ante las precipitadas asunciones de su culpabilidad” (Sharpe, 1991: 114). Schiller lo expresa de la siguiente manera (Von Schiller, Friedrich, Geschichte des dreyssigjährigen Kriegs, citado en Sharpe, 1991: 114):

“Wenn endlich Noth und Verzweiflung ihn antreiben, das Urtheil wirklich zu verdie- nen, das gegen den Unschuldigen gefällt war, so kann dieses dem Urtheil selbst nicht zur Rechtfertigung gereichen; so fiel Wallenstein nicht, weil er Rebell war, sondern er rebellirte, weil er fiel.Ein Unglück für den Lebenden, daß er eine siegende Partei sich zum Feinde gemacht hatte; ein Unglück für den Toten, daß ihn dieser Feind überlebte und seine Geschichte schrieb”.

(“Si finalmente la necesidad y la desesperación le llevaron a realmente merecer el juicio que fue pronunciado contra él siendo inocente, esto no es suficiente para justificar el juicio en sí mismo. Por lo tanto, Wallenstein cayó, no porque fuera un rebelde, sino que se rebeló porque estaba cayendo. Un infortunio en vida que le convirtió en enemigo del bando victorioso, un infortunio tras la muerte, pues el enemigo le sobrevivió y se encargó de escribir su historia”).

Referencias bibliográficas

-Davies, Steffan (2009), The Wallenstein Figure in German Literature and Historiography. 1790-1920. Londres: Maney Publishing.

-Janáček, Josef (1970), Valdštejnova smrt. Praga: Mladá Fronta.

-Mitchell, John (1841/1837), The life of Wallenstein, Duke of Friedland. Frankfort: German and Foreign Library.

-Mortimer, Geoff (2010), Wallenstein. The enigma of the Thirty Years War. Basingstoke: Palgrave MacMillan.

-Moutoux, Eugene (1982), “Wallenstein: Guilty and innocent”. The Germanic Review, 57, pp. 23-27.

-Sharpe, Lesley (1991), Friedrich Schiller. Drama, Thought and Politics. Cambridge: Cambridge University Press.

Webgrafia

-STEINBERG, S. Henry (2020), “Albrecht von Wallenstein”. Encyclopædia Britannica, inc. Recuperado el 12 de julio de 2020. URL: https://www.britannica.com/biography/Albrecht-von-Wallenstein.

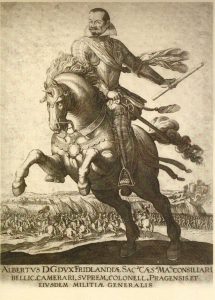

*Foto de portada: Grabado representando a Wallenstein (1625), de autor desconocido. Al pie, figura una leyenda latina que ensalza al Duque de Friedland como líder pacificador. Además, la segunda línea recuerda al inicio del conocido himno litúrgico de la misa católica Gloria in excelsis Deo: «O vtinam redeat DUCE TE PAX inclyta TERRIS; PAX in TERRA homini , laus super astra Deo» («Oh, EL LÍDER devolverá LA PAZ a la ínclita TIERRA; PAZ en la TIERRA a los hombres, Alabanzas a Dios sobre las estrellas«).