我們想讓你知道的是

在這個事件中,沒有一個人是真正的壞人,只是每個人都失去了一些同理、只站在自己的角度與立場去行事,從而造成了一個悲劇。

文:李靜旻(設有FB粉專「阿旻旻閱讀趣」)

新冠肺炎在一些國家推動疫苗施打後,原似稍窺曙光,近期卻似乎因為有些地方太快鬆綁而又略顯升溫。疫情對各層面無法盡數的衝擊,混雜許多光明面與醜惡處,在在讓人對生命與人性多了諸多不同理解與思考。

對於疾病管控、醫學倫理、病人權利、個人與集體利益的權衡等等,盡顯拿捏分寸之難度。常常在看相關疫情記者會、閱讀新聞報導、抑或聽取評論巷談等時,對於什麼該公開與何者該管制等,各方皆以不同立場而有不同意見。是非對錯很難有一定的答案,但缺乏同理與盲目的恐懼卻是最可怕的敵人。

從傷寒瑪麗到新冠肺炎,人性依舊

在前一陣子,看了《致命廚娘:不要叫我傷寒瑪麗》一書,先不談從當時到今日,醫學與相關對於人權的重視、病人隱私權的維護等進步了多少,以古鑑今,或許還是看到人性依舊。

慚愧的說,以前知道「傷寒瑪麗」,只是健康教育課本上的一個名詞,從來沒有想太多,不會有任何情緒投射,更不曾試圖去了解背後那被影響到支離破碎的人生。對我來說,這就是個醫學名詞,一個無涉情感、無須任何追究深談的知識詞彙。

但在疫情期間,開始去同理被感染者、無症狀感染者、接觸者、普羅大眾等時,心裡總有些過不去的矛盾與糾結。而這本書正好適時的讓我代入情緒反應,讓我在經過100多年後,去試圖同理以前從來不曾理解過的傷寒瑪麗。

《致命廚娘:不要叫我傷寒瑪麗》的作者蒐集了諸多資料,去爬梳瑪麗.馬龍被指控散播傷寒病菌的事件始末以及一生。

瑪麗是隻身赴美的愛爾蘭移民,為了生計,作過許多粗活,經過一番努力,爬到廚師的位置。她認真勤奮、工作賣力、態度良好、嚴守本分,又有一手好廚藝,而且身體健康、強壯魁梧,不曾請過一天病假;性格英勇堅強、剛毅無畏,喜歡孩子、孩子也喜歡她。不管從什麼角度來看,她都是個挑不出毛病的好公民。

然而,因為她所幫傭的雇主一家發生感染傷寒的狀況,從此引發一連串的調查,進而發現瑪麗是美國首例健康帶原者。結果,對於人類有莫大貢獻的瑪麗,代價是被判終身拘禁,在一座孤島上的小屋住了將近26年後病逝,得年69歲。

從作者的記述中才發現,瑪麗在還未被確定是傷寒帶原者、沒有任何犯罪的情況下,就被警察強行拘禁逮捕。在沒有獲得法院命令及本人同意下,被採集尿液、血液與糞便樣本。

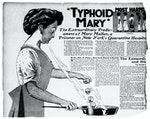

在沒有進行病人隱私的保護下,就被嗜血的新聞以聳動、偏離事實且駭人聽聞的標題與內容,報導被拘禁一事,並公開其照片與全名。

在沒有任何聽證會或陪審團審判的情況下,紐約衛生局便宜行事,逕自決定將瑪麗囚禁於孤島,以避免再傳染其他人。

在沒有經過本人同意,頻繁抽檢瑪麗的檢體樣本,並對她進行醫學試驗,在她身上使用實驗性藥物。

「傷寒瑪麗」的知名度,隨著「發現」瑪麗的流行病學專家與相關醫師被廣邀演講與發表論文,在醫學界揚名立萬遍及全球,而瑪麗卻孤身在為洗刷自身汙名努力且徒勞。

當其他的健康帶原者可以繼續從事原有工作且受到法律保障,或可以被從寬處置時,瑪麗卻是唯一那個被剝奪一切且遭受不公平對待的人。紐約衛生局曾經「假釋」瑪麗,讓她在簽下切結書之後還她有限度的自由,卻沒有提供任何職業訓練,讓她在為了維持生計之下,只好重操廚師舊業。結果是又引發傷寒傳播,從而遭受嚴厲譴責批評,並被終身隔離的命運。

當瑪麗從勤奮工作、備受敬重的廚師,轉而成人人喊打的「女巫」時,面對人生的不公與無法洗刷的汙名,她的遺囑是將她生前存下的錢,在償還債務與支付喪葬費用後,遺贈給她的幾位好友、探望過她的神父,以及紐約總教區天主教慈善會。

在這個事件中,沒有一個人是真正的壞人,只是每個人都失去了一些同理、只站在自己的角度與立場去行事,從而造成了一個悲劇。

幫其他人承擔「原罪」,瑪麗賠上一生換得百年汙名

瑪麗從來都不想害人,她只是安分守己想把自己的工作做好,身為健康帶原者也不是她的錯。當她後來被允許可以離開拘禁生活後,卻又繼續從事廚師工作而再度引發傷寒,從而引起人們的強烈批評時。其實捫心自問,在1900年才稍微開始有「健康帶原者」的觀念時,要如何讓一個身強體壯,且又亟需讓自己活下去的人,能不去挑戰那一點點的僥倖?

而且當到了現在,新冠肺炎已是一個實在的疾病衝擊時,還有許多人以陰謀論或騙局視之,我們又有何十足的立場,去批評身處20世紀的瑪麗缺乏醫學知識呢?

發現瑪麗為健康帶原者的流行病專家與其他相關醫生,皆擁有宏大抱負與強烈使命感,希望能拯救當時人民免除傳染病之苦,因此,他們的初衷也不是想要完全剝奪瑪麗的一切。只是在醫學研究的道路上,他們忘記了瑪麗是一個「人」,而不是醫學實驗品。

當他們發現眼前有這樣一個絕佳的機會,可以進行醫學的突破時,貪慕虛榮與對知識探索的急切,讓他們認為瑪麗理當聽任擺佈以對人類做出貢獻,所以她之後的遭遇就是因為不尊重專業而自找的。但其實,他們也從未尊重過瑪麗。所以,當他們因為瑪麗而獲得利益與聲名,也真落實了他們的宏願改善了世界的安全與清潔衛生時,背後始終都虧欠了她。

紐約衛生局為了群體健康,決定犧牲小我(拘禁瑪麗)以成全大我(紐約市民),出發點也不能完全說有錯。但當他們作出這個決定時,只是把瑪麗視作燙手山芋,只想便宜行事,不願承擔責任。因此,他們不會真心從瑪麗的立場出發去思考什麼才是對她、對民眾最好的雙贏策略,只想用最快速、卻也最粗暴的方式來解決問題。

如果他們能協助瑪麗轉職或進行一些職業訓練(例如後來瑪麗在孤島上作幫傭、看護、醫院助理與實驗室助手),讓她不用為了生計而重操廚師本業,或許可以開啟不一樣的篇章。然而,命運沒有或許。衛生局如此決絕的手段只在瑪麗身上,這些官員與法官對於之後其他帶原者的處置明顯寬容許多,即使後者感染了更多人。

沒有人可以回答為什麼會有這種不公平的對待,或許是因為瑪麗的「首例帶原者」的身份,讓她幫其他人承擔了「原罪」,可嘆的是,她卻也因此承擔了百年的汙名而賠上一生。

一般人民對瑪麗帶有恐懼也是出於人性的自然,人們本來就會對陌生事物感到害怕,當有可能危害到自身利益與生命時,自私立馬會率先跳出頭。因此,人民希望有關當局有所因應,來解決瑪麗的問題以保障自己,其實是可以理解的。

但是當人民對邊緣族群存在排斥與偏見,對帶原者的觀念也不甚清晰的情況下,其實或多或少都對瑪麗的命運推了一手,進而剝奪她的所有。因此,與其責怪瑪麗不懂細菌理論因此咎由自取,不如說其實當時的芸芸大眾,多是一樣不懂的人;因為不懂,所以挑出瑪麗,逼之獻祭。

報章媒體對於瑪麗的報導,其實方式與其他報導並無不同,反而是最一致的:一樣的嗜血、一樣的聳人聽聞、一樣的妖魔化。為了新聞銷售,這種渲染、煽情、扭曲或誇大事實的報導到今日,依然適用。

或許這些執筆者並不真的想要攻擊瑪麗,他們只是在進行例行性工作,窮極想像力,用各種創意語彙來報導這則新聞。於是「人體培養皿」、「傷寒菌人」、「人類傷寒工廠」等形容接踵而來,他們忘記了或說無視於所報導的是個「人」,他們貶低這個人的人性,反倒極盡物化之能事。

他們挑撥人民恐懼的情緒,誇大影響的層面,渲染傷害的衝擊,在這樣的報導下,瑪麗失去了隱私,被所有人指指點點,她成為被綁上火刑柱的女巫,從此,被貼上標籤的主角,不見「瑪麗.馬龍」,只有「傷寒瑪麗」。

沒有人是壞人,重點在欠缺「同理心」

綜觀看來,沒有人真的帶有確切惡意,沒有人是真正的壞人,但世上的事情,本來就很難真的劃分黑白好壞。如果可以時光倒轉,回去問當時的人,相信大多數人都會說自己是聽令行事、公事公辦,或說這是沒有辦法、無可奈何的事情,「我」都沒有錯。但在這沒有人犯/認錯的過程中,卻又的的確確造成了一件憾事。思及至此,其實只在欠缺「同理」。

「同理心」說來很簡單,實際上卻很難做到。因為同理的完成,需要挑戰平時慣性的思考,突破平日習慣的維度以進行換位轉念;此外,當要同理的事情,牽涉自身利益、安全甚至生命時,卻在對自己處境的衡量之外,還要暫時屏除這樣趨吉避凶的念頭,換個角度、設身處地的去考量對方的狀況與可能遭遇。這種費力氣、耗心神且與生存本能基本衝突的思考邏輯,便讓「同理」很容易只流於口號。

同理,其實就是站在別人的處境上去思考。這種思考,是一種對人性的憐憫、也是對自己行為處世的磨礪、對個人思慮想法的錘鍊。缺乏同理,思考就缺全面,判斷也會偏頗,眼光偏趨狹隘。同時,也容易只在同溫層中流連取暖。

更重要的是,當欠缺同理時,容易忽略對方也是個平等個體、甚而不會將之視為一個活生生的「人」,遑論去尊重他者也須被關照的權益、自由、尊嚴、與身份認同。

在這種刻意或無意的無視下,便會貶低對方的人性,進而物化對方,並將之當作可以操演、擺弄甚至棄置的物品。於是,許多對另一方造成傷害的事很容易被視為理所當然或不得不為,也不認為有什麼不對,或甚至為之辯駁捍衛。這種便宜行事的偷懶與思考上的怠惰,就算不帶惡意,卻也慢慢鋪就通往地獄的道路。

而這,正是漢娜.鄂蘭所說的「平庸的邪惡」。

瑪麗.馬龍用她的人生,揭示了一段被隱蔽的弱勢者所遭受的不公。她的命運,是很多不存在刻意惡意的行為所導致的悲劇。每個人都可以為自己的行為辯駁或說出一番道理,就連瑪麗本人也可以就她的遭遇提出說詞,但這些都是由「自己」出發,都沒有「同理」的存在。

不去考慮別人,就永遠不懂不同於己的世界。當眼光只會向內看時,所有的行為與決策,也都會只為自己來反應,結果就是所有人都只為自己,不願也不想去了解,或只是片面的去理解相異於己的文化、生活與個人,或甚至是片面的以自己所以為的去「明白」所謂的他者。

相扞格處,便容易產生偏執與歧視,如果又是陌生,更會添加莫名的恐懼,甚而做出激烈的手段。

這種平庸的邪惡,從來都不是什麼真正罪大惡極的人所完成,相反的,它是從很多被周遭的人認為是「好人」的人所慢慢鋪成的。因為不懂在思考上多去想想別人、不知道該跨出去為別人多捨得一些,所以所有的行動準則只會從「為自己好」來著眼。

因此,瑪麗「應該」為了醫學進步而無條件的奉獻出自己、「應該」為了大眾的安全而禁錮自己、「應該」為了滿足人們獵奇或知的權益而犧牲自己的隱私。而瑪麗的悲劇命運是可以被接受的,因為,那也是瑪麗自己「應該」承受的。

平庸的邪惡就是會這樣誘發人性的醜陋與罪惡面,呈現出每個人的自私與無情。所以,當新冠疫情發生以來,可以看到新聞報導說有些國家的染疫民眾被鄰居封門封窗,不管死活;可以看到有些疫區的人民備受歧視與排拒;對於亞洲人的敵意在某些國家也快速蔓延。

以古鑑今,人類有改變了嗎?

有朋友在歐美工作,經歷當地民眾直面吐口水或辱罵的行為,只因身為亞洲族裔。且不說國外狀況,在台灣,雖然有為醫護加油的同舟共濟,卻也有排拒醫護的自私行為;部桃事件發生後,也有聽聞朋友提及在桃園市以外的親朋不願到這「疫區」;也有網友說只因在桃園工作,而被要求離職搬家……

擴大而言,省籍情結、政治立場相異、種族紛爭、宗教衝突、國家對立、國際矛盾等,都可以因為缺乏同理心而引發爭執與悲劇。當人們的眼光只會聚焦於內時,只會去護衛自己熟悉且認同的個人、家庭、家族、族群、國族、國家、宗教與文化等,於是在彼此不相互尊重了解的狀況下,都可能被另一方視為可以「犧牲」或「排拒」的對象。

當缺乏同理的情緒與想法,又被有心者利用時,往往就是不幸與災難的開端。

從瑪麗.馬龍的人生,我們看到醫學史上一則悲傷的故事。當眼光轉到現代,雖然隨著知識進展與醫學進步,面對新冠疫情的肆虐,可以有不同於過往、更趨人道的周全做法。但讓人同感悲傷的是,100多年過去了,人性似乎沒有改變多少,同理心在許多人心中及許多地方,依舊缺席。

延伸閱讀

責任編輯:朱家儀

核稿編輯:翁世航

Tags:

【導論】海峽不只是「兩岸」問題,更是理解全球地緣新局面的關鍵

我們想讓你知道的是

隨著近十年來國際局勢的劇烈變化,不僅有美中對峙的局面,近來更在烏克蘭、巴勒斯坦發生戰爭,連帶讓地緣政治的討論越來越深入,以往為人所忽略的海峽,就在這個國際競賽中,默默扮演關鍵性角色。

國際海權理論大師馬漢(Alfred Thayer Mahan,1840-1914),被公認是海洋戰略的權威,他有關於海權理論的系列著作,後來形成著名的「海權論」。海權論以法國軍事家若米尼(Antoine-Henri Jomini)的概念為基礎,強調地理上咽喉要道的重要性,維持海上交通的暢通,是一個海權國家的首要任務。

所謂的咽喉要道,放在海洋上來看,就是陸地與陸地之間的「海峽」。

隨著近十年來國際局勢的劇烈變化,不僅有美中對峙的局面,近來更在烏克蘭、巴勒斯坦發生戰爭,連帶讓地緣政治的討論越來越深入,以往為人所忽略的海峽,就在這個國際競賽中,默默扮演關鍵性角色。

舉例來說,以色列跟哈瑪斯開戰,為什麼紅海的曼德海峽,會出現葉門叛軍攻擊往來商船的行為?這兩件看似無關的國際事件,背後又是怎麼產生聯繫的?

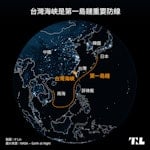

這次,我們將藉由專題的形式,盤點全球七大海峽的地緣性意義,分別是台灣海峽、宮古海峽、馬六甲海峽、曼德海峽、黑海海峽、直布羅陀海峽以及麥哲倫海峽,打破傳統用「地理學」概念來理解的海峽問題,重新賦予它們新的地緣政治意義。

我們的家門口:台灣海峽與宮古海峽

身在台灣的我們,對於「海峽」的概念並不陌生,但往往會把「海峽」跟「兩岸」做高度連結,這樣的既定印象,導致我們在看待全球各地的海峽議題時,可能會陷入當局者迷、見樹不見林的狀態,較難從區域性的視角來思考戰略問題。

所以這次有關於台灣海峽的討論,將離開以兩岸關係為主軸的敘述,把視角拉大到整個東亞的供應鏈來看,其中對於日本的影響尤為關鍵。

作為一個高度仰賴貿易獲得資源的島嶼國家,日本相當倚重台灣海峽的貿易路線,前日本首相安倍晉三喊出「台灣有事,就是日本有事」,並不僅僅只是對台灣的信心喊話,更是從日本自身供應鏈為出發點的考量。這次我們專訪了台大政治系教授蘇翊豪、陳世民,以及台灣日本研究院理事長李世暉,替我們換個角度看待台灣海峽。

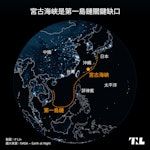

另一方面,雖然在台灣的旁邊,但大家對宮古海峽其實相對陌生,這是指日本沖繩本島到宮古島之間的海域,這個區域在過去幾年,不斷有中國海警船穿梭,甚至進行軍演,讓宮古海峽的地緣意義越來越鮮明。

冷戰期間,美國政治家、後來出任國務卿的杜勒斯(John Foster Dulles),首度提出「島鏈」概念,為的就是防堵共產勢力在太平洋擴張,台灣做為最靠近中國的島嶼之一,是第一島鏈的重點核心。

然而,中國若想繞過台灣、突破島鏈的戰略封鎖,宮古海峽就是其中的一個選擇。一旦宮古海峽失手,對美國與日本來說,將會是對中國戰略的一大威脅,台灣也不可能置身事外,到時候就會變成「宮古有事,就是台灣有事」的局面。

名符其實的「偷渡」:直布羅陀海峽

地中海之所以沒有變成「地中湖」,是因為西班牙與北非摩洛哥之間沒有接在一起,這個只有14公里寬的裂口,讓南歐與北非國家具備跟大西洋互動的條件,就是著名的直布羅陀海峽。

這個海峽不只是西摩兩國有所爭議,還有英國參一腳的痕跡,在這裡握有一小塊領土。

然而,擁擠的直布羅陀海峽,還圍繞著一個敏感的議題:歐洲難民危機。

歐洲難民危機源自於2010年的阿拉伯之春,引發利比亞、敘利亞等國的內戰,導致這些國家的人民往歐洲逃難,絕大部分是從陸地經過土耳其、希臘進入歐盟,或是從利比亞北渡到義大利。

但還有一條較少被關注的路線,就是從摩洛哥穿越直布羅陀海峽,進入西班牙。

由於距離不長,不少非洲難民是游泳橫渡直布羅陀海峽,對歐盟形成名符其實的難民「偷渡」危機,間接導致歐盟催生關鍵的難民協議。

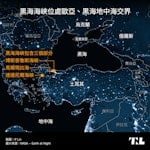

艾爾多安的地緣野心:黑海海峽

跟直布羅陀海峽有異曲同工之妙的意涵,博斯普魯斯海峽跟達達尼爾海峽,讓黑海跟地中海保有連結,因此黑海沿岸的烏克蘭、羅馬尼亞、保加利亞等國,嚴格來說也在大西洋體系之中。

這兩個關鍵的海峽掐住黑海的咽喉,因此又有黑海海峽的別稱。

黑海海峽在國際條約的約束下屬於國際水道,任何船隻都可以自由穿越,導致握有主權的土耳其,沒辦法對往來船隻收取過路費,土耳其總統艾爾多安(Recep Tayyip Erdogan)於是有了一個大膽的想法:把伊斯坦堡變成一座島嶼。

他計畫在伊斯坦堡西郊,打通一條新的運河水道,讓黑海船隻可以從這裡進出,不但能緩解黑海海峽的擁擠問題,土耳其也可以收取費用增加利潤,但這樣就等於會讓伊斯坦堡的左邊是運河、右邊是博斯普魯斯海峽,成為一個刻意被打造出來的「島嶼」。

運河計畫已經開始進行,這個被各界普遍唱衰的運河計畫能夠翻轉土耳其的命運?我們拭目以待。

代價高昂的「淚之門」:曼德海峽

各位有看過湯姆漢克斯(Tom Hanks)主演的電影《怒海劫》(Captain Phillips)嗎?這部電影根據真人真事改編,描述的是一艘貨船在索馬利亞海域被海盜脅持的故事。

這些索馬利亞海盜的活動範圍從紅海到阿拉伯海,一路延伸到索馬利亞外海的亞丁灣,隨機搶劫經過的商船;而連接紅海與亞丁灣的海峽,就是曼德海峽。

這裡之所以會成為海盜猖獗的海域,正是因為所有從埃及蘇伊士運河前往亞洲的船隻,必定要經過此處,所以曼德海峽的暢通與否,攸關全球海運的運行,尤其是中東的石油、歐洲的糧食,全球12%至15%的貨運必須經由曼德海峽,影響深遠。

但就在去(2023)年以哈戰爭開打後,葉門叛軍「青年運動」為了聲援受到以色列壓迫的哈瑪斯,就對行經他們控制範圍內的曼德海峽船隻,進行隨機打擊,造成許多海運公司減少船班,全球供應鏈大受衝擊。

可以預期的是,只要以哈戰爭沒有停止,曼德海峽的不穩定狀態就無法解除,紅海航運危機將持續影響東亞的供應鏈問題。

從赤道管到北極:馬六甲海峽

馬六甲海峽是印度洋船隻前往東亞的必經之路,在海峽尾端有一個重要的國家,就是新加坡。2022年新加坡海運貨物處理量,高達5億7820萬公噸,貨物吞吐量約為3728萬TUE貨櫃,僅次上海港,位居世界第二。

不過,這樣一個接近赤道的國家,為什麼跟北極事務扯上關係,還成為「北極理事會」的正式觀察員?

這背後的關鍵因素,是氣候變遷。

隨著全球升溫,北極融冰面積擴大,造成全年暢通的北極航線應運而生,歐洲國家如果反方向從北歐進入北極,再向東一路穿越白令海峽,就可以抵達日本、韓國與中國海港,大幅縮短走蘇伊士運河、馬六甲海峽的航程,最多可以節省14到20天的時間。

新加坡正是嗅到了這個航運格局轉向的危機,提早涉足北極事務。

雖然北極理事會著重在環境、氣候變遷的跨國合作,政治或經濟意涵相對較少,但是做為航線改變後將深受影響的近赤道國家,新加坡的未雨綢繆,可以說是相當有遠見。如同新加坡總理李顯龍曾說:「短期來看(北極航線)影響還不大,但長遠來說就不知道了。」

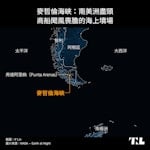

氣候變遷最大贏家:麥哲倫海峽

最後,要來談談南美盡頭的新興航道,麥哲倫海峽。

氣候變遷讓馬六甲海峽倍感威脅,不過卻讓麥哲倫海峽一舉從「海上墳場」鹹魚翻身為航運熱點。

隨著極端氣候導致降雨量減少,各國前往美洲的巴拿馬運河面臨斷航危機,遠在南美末端的麥哲倫海峽雖然充滿浮冰、終年強風暴雨,卻也成為各國逼不得已的替代航線。

另外,各國因應氣候變遷發展再生能源「綠色氫能」,由於綠氫生產仰賴風力發電,麥哲倫海峽成為綠氫發展的關鍵產地。最後,全球暖化導致南極融冰增加,潛藏的石油、金屬、淡水資源也跟著融冰一同浮現,讓鄰近的麥哲倫海峽一舉成為戰略要地。

或許正如智利國家發展機構主任納瓦哈斯(María José Navajas)的豪言:「麥哲倫海峽將回到過去航運繁榮的黃金年代」,麥哲倫海峽的時代,真的來了。

大國、小國都有份,海峽牽動全球地緣政治

經過我們的盤點介紹,這七個海峽從貿易、戰略、交通、政治,甚至是氣候等各個層面,對歐美大國跟各區域國家都產生影響,即便是面積或經濟力較弱小的國家,只要對這些海峽有一定的主控權,就能跟大國平起平坐進行談判,獲取最多的地緣利益。

接下來,邀請各位一同閱讀我們的專題,深入討論七個海峽背後的精采故事。

延伸閱讀

- 台灣海峽是「中國內海」還是「國際水域」?國民黨的說法錯在哪?

- 日本自衛隊為什麼敢在宮古海峽多次「調戲」中國遼寧號航母艦隊?

- 葉門叛軍「青年運動」持續攻擊曼德海峽船隻,英國石油、貨櫃三雄宣布暫停通行紅海

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱,每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員!

責任編輯:張博丞

核稿編輯:翁世航