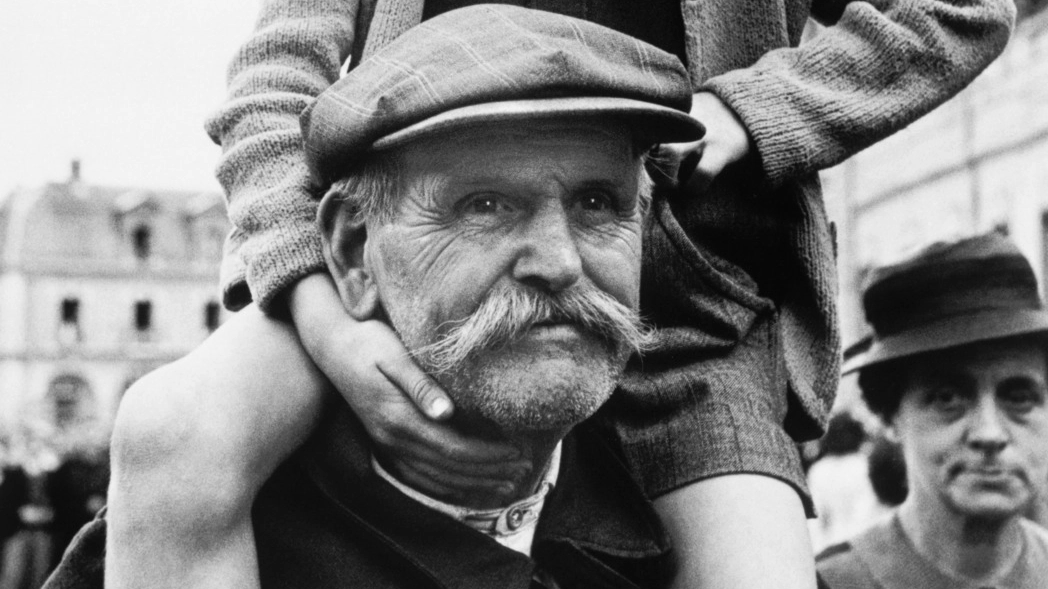

Mostra di Robert Capa

Milano – Molte delle fotografie diventate icone si rivedono nella grande retrospettiva “Robert Capa. L’Opera 1932-1954”, dal 14 maggio al 13 ottobre al Diocesano di Milano. Dove domani, giornata di festa del quartiere Ticinese, in anteprima l’ingresso sarà gratuito (grazie al main sponsor Dils). Altre aperture serali sono in programma per l’estate, promette la direttrice Nadia Righi nel presentare l’esposizione curata da Gabriel Bauret per andare oltre la leggenda di reportage famosi e far conoscere, oltre che il fotografo, l’uomo che con simpatia si accostava alle storie di altri uomini, pur "nemici" in quel momento della Storia.

Robert Capa, anzi Endre Friedmann, nasce a Budapest nel 1913. Studente di sinistra arrestato, quindi riparato a Berlino a imparare giornalismo e assunto in un’agenzia fotografica. Poi, sempre in giro per il mondo. Negli anni Quaranta e Cinquanta principalmente a Parigi, dove fra il ‘45 e ‘48 s’innamora, ricambiato, dell’incantevole Ingrid Bergman che gli confessa di amare la sua spensieratezza, "così rara, in un uomo". Vedere, a conferma, il ritratto del bel fotografo-torero (tale lo consacrò Henri Cartier-Bresson), che amava anche la bella vita, scattato da Ruth Orkin nella Ville Lumière del ‘51, dove forse stava ritornando lo champagne. Che fosse introvabile, nonostante la fine della guerra, se ne lamentava infatti Capa, cercando segnali di ripresa almeno nelle strade, dove le donne ripulivano le macerie.

Stessa scena nella Berlino dell’agosto ‘45: le signore sono riprese di spalle. Così come i soldati che camminano in una risaia del Vietnam nel ‘54: "La sua - ha spiegato Denis Roche - era la distanza a cui si pongono l’eleganza e il rispetto". Seguendo quei soldati francesi in azione in Vietnam, e scostandosi con il suo caratteristico "passo laterale" per riprendere la scena da un’angolazione diversa, calpesta una mina antiuomo e muore, a quarant’anni.

Con la Guerra d’Indocina si completa anche il percorso delle nove sezioni della mostra, ricca di 300 opere del più celebre fotografo di guerra. Ma ai visitatori suggeriamo di cercare scatti meno celebrati e più pacifici: Doris Dowling che legge il copione durante le riprese del film “Riso amaro” nelle campagne del Vercellese, 1950. E di entrare nella saletta laterale a soffermarsi davanti a immagini dell’Ucraina del 1947, case in ricostruzione, fattorie collettive che riprendono l’attività. O tra le immagini di “Israele, la Terra Promessa”, 1948-1950, farsi accompagnare in un negozio d’ortolano gestito da un immigrato polacco, a Gerusalemme, quartiere di Mea Shearim, piuttosto che in un’aula dove altri immigrati imparano a scrivere in ebraico. Senza stare a chiedersi perché da quelle parti la guerra sia ritornata. O forse sì.