在繁忙擾攘的都市生活,工作之餘、週末之際來趟郊區微旅行,是人們放鬆的不二法門,而對於雙北居民來說,僅需半小時車程就可享山林繚繞的「烏來」,是不少人的首選去處。近日,馥蘭朵系列酒店在烏來推出全新品牌「馥森阪治Trio」,以四周自然景致為背景,揉合原住民傳統發展空間敘事,打造一處集結溫泉、美食、音樂、手作、身心靈療癒的場域。

主建築設計、命名結合泰雅族文化

初入「馥森阪治Trio」,會發現黑色的建築外佈滿鷹架,其實它們並無實際上的結構作用,但因其為泰雅族建築語彙的一部分,故建築師予以保留,藉以傳達對部落傳統家屋的尊敬,也盼造訪此處的旅客,能看見老祖先的生活智慧、與自然共生的精神信仰。全區3座主建築分別名為「Buta 步達」、「Ayan 雅諺」與「Yabox 犽梦」,取自於泰雅族起源的三兄弟之名,致敬烏來作為族人最終遷徙之地的本質。

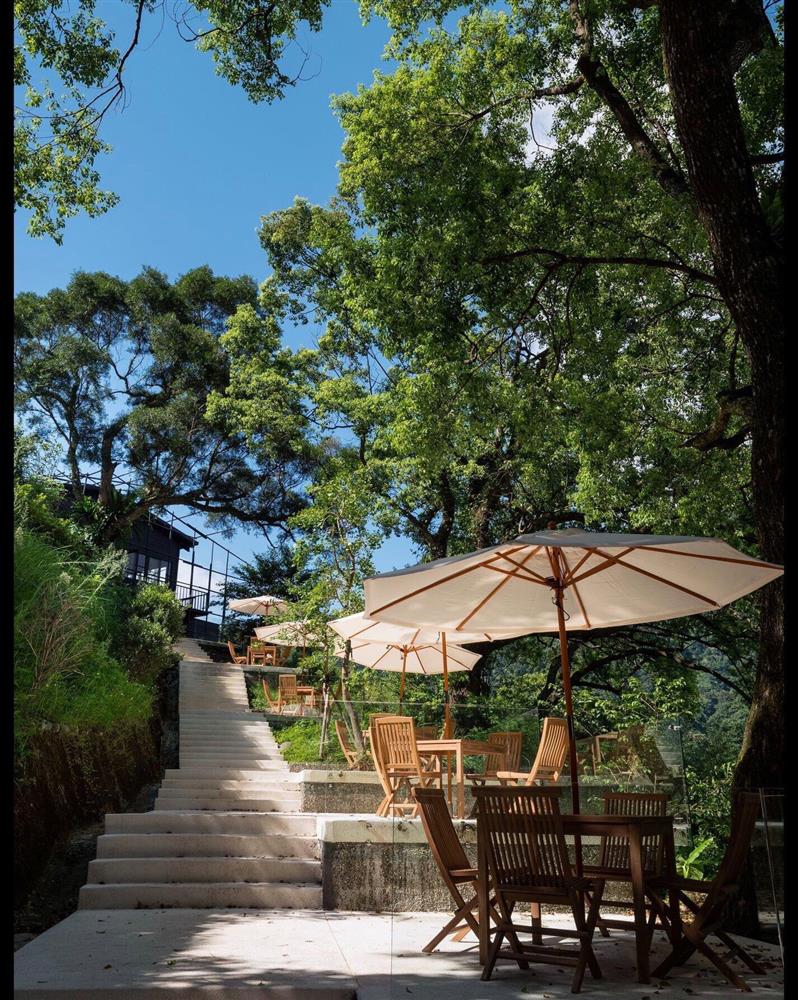

串連起「馥森阪治Trio」的廊道「虹之聖堂」,外觀以鏽蝕帶出粗獷野性,與山林景致、以純黑為主色的建物,共構出和諧且有趣的視覺風貌。有趣的是,當自廊道高處要往低處走時,長方形隧道口正好會捕捉到遠方樹林的剪影,詩意的畫面讓人有種即將進入另一世界的感受。

其實馥蘭朵在新品牌埋入的命名巧思,也相當有意思,其中「阪治」是向烏來泰雅族名人「不浪尤幹」致敬,因其泰雅語綽號為阪治故以此命名;「Trio」在義大利文中則為三重奏之意,象徵著場域涵蓋溫泉、美食、音樂、身心靈療癒、原住民文化的多元內涵。

5種規格、16個泡湯空間盡享山嵐之美

「馥森阪治Trio」目前並未開放住宿,以泡湯、用膳服務為主,晚餐時間另有提供包場。全區共擁有16個泡湯空間,分為「原沐」、「森沐」、「相浴」、「偶浴」和「聊浴」5種規格,置身其中可將森林美景盡收眼底,能體驗猶如身在大浴場的開闊感受,同時保有個人湯屋的自在空間,而室內設計特以木、竹材質為主力,符合烏來溫潤怡人的自然氣息。值得一提的是,房內備品、小食皆選用環境友善材質,且不過度包裝,將尊崇自然的理念貫徹全館。

在地食材 X 義式窯燒創作原民風格美食

館內餐廳「Innori 因諾莉」以泰雅族語「禱告」一詞命名,其以原民文化為核心理念,採用當季在地元素、新鮮蔬食,結合義式窯燒手法,強調食物本身天然原味;餐點擺盤則以粗曠原型呈現,為訪客奉上道地泰雅族料理。

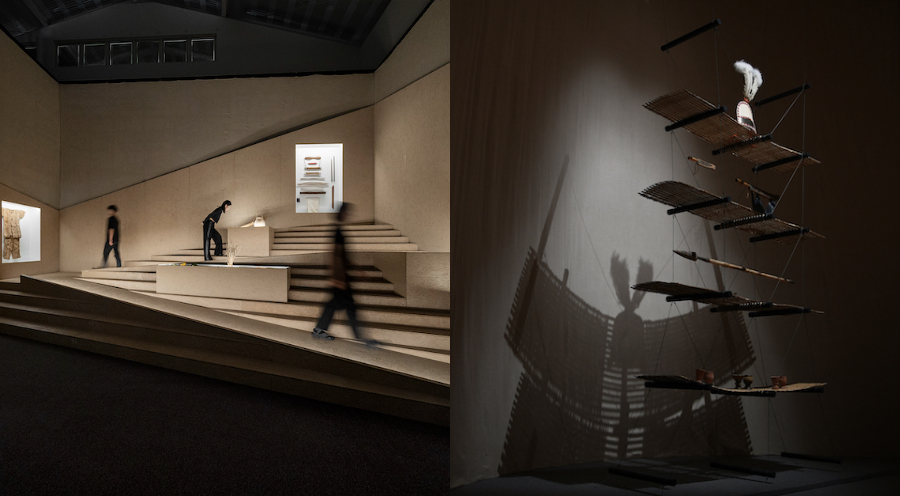

音樂與身心靈儀式完整訪客的療癒體驗

來到這裡,除了能享受溫泉、佳餚帶來的療癒感受,也可至「平安廣場」享受音樂帶來的歡愉,此處將成為年輕音樂創作者的舞台,演出門票收入扣除必要稅額,將全數歸屬演出者,藉此傳達音樂在原民文化中的重要性,同時為在地藝文環境盡份心力。除此之外,每日下午進行的身心靈生活儀式「夢之輪」,透過古老「蘇菲旋轉」讓體驗者將內在的自己打開,當雙手向上即吸取山林河川的日月精華、向下則意指將美好感受分享給親朋好友,雙向傳遞能量與愛。

▧ 馥森阪治Trio

|地址:新北市烏來區環山路151號

|已於8月31日正式開幕,詳細資訊可見官方Facebook粉絲專頁

資料、圖片|馥森阪治Trio