Mahner und Beobachter der Zeitgeschichte

Volker Issmer, ein kritischer Geist, lebt nicht mehr. Zumal die Familie die offizielle Todesanzeige am 5. August veröffentlicht hat, gebührt es der Respekt vor den Angehörigen, auch diese Rückbetrachtung erst jetzt zu veröffentlichen. Nachrufe auf Menschen zu schreiben, mit denen man im vertrauensvollen Einvernehmen ein gutes Stück gemeinsamen Weges gegangen ist, bedeuten dabei kein einfaches Unterfangen. Unwillkürlich sind dabei Dinge, die im Nachruf aufgegriffen werden, subjektiv gefärbt und unterliegen somit der Gefahr, selektive Betrachtungen anzustellen.

Beginnen wir mit der persönlichen Stunde null. Als ich Volker kennenlernte, war ich erst wenige Jahre zurück in meine Heimatstadt gekehrt und arbeitete als Fraktionsgeschäftsführer der SPD-Ratsfraktion im Rathaus. Es war die Zeit eines dynamischen Aufbruchswillens der frischgewählten rot-grünen Ratsmehrheit. Der Neustart erfolgte nach einem kommunalpolitischen Tiefschlaf, für den in den Achtzigern eine schwarzgelbe Ratsmehrheit gesorgt hatte. Zum Neuaufbruch zählte auch eine gänzlich andere Form der Erinnerungskultur, die sich endlich offensiv und ohne jede Schönrederei mit den Verbrechen des Nationalsozialismus befassen konnte und in den Folgejahren so wichtige historische Merkposten wie das Nussbaum-Haus, das Remarque-Friedenszentrum bis hin zu den Stolpersteinen realisierte.

Impulse der Zusammenarbeit

Ein wesentliches Thema jener Aufarbeitung von NS-Verbrechen war die Geschichte der Zwangsarbeit und der hiesigen Gestapo. Von Volker Issmer hatte ich gehört und dabei erfahren, dass er sich intensiv mit dem sogenannten „Arbeitserziehungslager“ Augustaschacht, einer Außenstelle der Osnabrücker Gestapo, befasst hatte. Natürlich rief ich ihn an und lud ihn ein. Der erste Kaffee, den wir in meinem Büro zur Begründung einer gemeinsamen erinnerungspolitischen Offensive zum Thema führte, brachte Volker und mich in fast atemberaubender Geschwindigkeit „auf eine Wellenlänge“.

Was folgte, ist schnell stichwortartig erzählt: Wir nutzten die Gelegenheit eines Fraktionsausflugs zum damals noch ruinenhaften Augustaschacht-Gebäude, vor dem uns Volker spannende und zugleich bewegende Details zur Geschichte jener KZ-ähnlichen Einrichtung vermittelte. In weiten Teilen der Öffentlichkeit war der Augustaschacht bis dahin noch eine Art „normales“ Gefängnis gewesen. Volker selbst setzte seine akribischen Forschungen zum Thema fort. Ich wiederum wurde kontinuierlich beim Büro-Kaffee oder auch Tee über den Fortgang der Spurensuche informiert.

Anlässlich einer Fraktionsreise zu unserer niederländischen Schwesterpartei PvdA in Haarlem, folgten die dortigen Genossinnen und Genossen unserer Bitte, in dortigen Medien um Zeitzeugenkontakte von Überlebenden des Augustaschachtes nachzusuchen. Jene Suche war schnell erfolgreich. Sie befruchtete die Recherchen Volkers ebenso wie jene städtischerseits, natürlich in Kooperation mit Volker, veranlassten Einladungen ehemaliger Häftlinge, die erstmals wieder Osnabrücker Boden betraten und persönlich über ihre Leiden berichteten.

Nur stichwortartig soll hier aufgezählt werden, was folgte. 1997 schloss sich die Buchpremiere jenes ersten deutsch-niederländisch verfassten Werkes „Niederländer im Verdammten Land“ an. Zwei Jahre später erschien Volkers – zumindest für mich – wohl wichtigstes Werk „Das Arbeitserziehungslager Ohrbeck bei Osnabrück“. Das Buch half entscheidend dabei mit, später – über den von uns beiden mitgegründeten Verein „Gedenkstätte Augustaschacht e.V.“ – die heutige Gedenkstätte Augustaschacht zu schaffen. Jene zählt heute, engagiert geleitet von Michael Gander und seinem aktiven Team, zu den Aktivposten hiesiger Erinnerungskultur. Zugleich befruchteten Volkers Ausarbeiten ganz entscheidend Bemühungen, ehemalige Zwangsarbeiter für ihre erlittenen Qualen zu entschädigen.

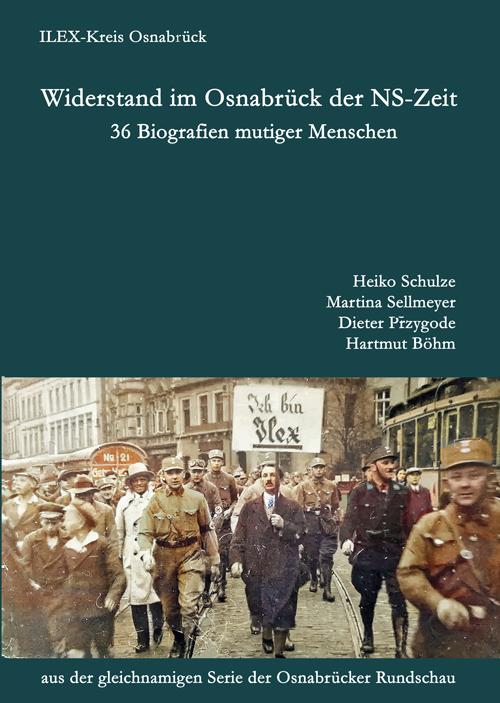

Im gleichen Jahr der Publikation seines Hauptwerkes steuerte Volker einen immens wichtigen Aufsatz über im Augustaschacht inhaftierte Sozialdemokraten bei, den ich im Lesebuch „125 Jahre SPD Osnabrück“ veröffentlich konnte. Dass jener Aufsatz in den Folgejahren den Auftakt für etliche spätere Forschungen zum Widerstand gegen den Nazi-Faschismus bildete, war damals noch nicht abzusehen. Die von uns gemeinsam 2006 präsentierten Lebenserinnerungen von Werner Lenz „Gerade Wege gibt es nicht“ ebnete entscheidend den Weg, die „Eekenpacht“ in Lienen als wichtigen Ort des Osnabrücker Widerstandes zu erforschen.

Brüder der schreibenden Zunft

Ich gebe zu: Volker trug ein gutes Stück dazu bei, dass ich selbst zur Feder gegriffen habe, oder, um es modern zu formulieren, in die Tasten einhauen durfte. Natürlich tat das jeder von uns beiden mit oft unterschiedlichen Schwerpunkten. Volker wählte dazu einen sehr persönlichen Weg und setzte sich mit dem eigenen Vater auseinander. „Als ‚Mitläufer‘ (Kategorie IV) entnazifiziert – Die Memoiren meines Vaters“ lautete sein in Fachkreisen vielbeachtetes Werk, das 2001 erschien und, vermittelt über den oft sehr problembeladenen Rückblick des eigenen Vorfahren, einen authentischen Einblick in das Denken früherer NS-Funktionäre. Volkers ausführlicher Begleittext half entscheidend dabei mit, den Text zeitgeschichtlich wie persönlich aufschlussreich einzuordnen. Zugleich brachte es auch Menschen wie mir auch das Nachkriegsschicksal jener Menschen nahe, die aus ehemaligen deutschen Ostgebieten vertrieben worden waren.

„Die Reise des Grals. Aufzeichnungen eines Herbstes zwischen Ohrbeck und Tecklenburg“ war ein viel zu häufig unbeachtetes Buch, das im Selbstverlag erschien und mit dessen Hilfe Volker den Lesenden sehr viel über seinen persönlichen Alltag vermittelte – und überdies Brücken zu einer historischen Parallelhandlung baute. Dass ich persönlich in jenem, im Jahre 2005 erschienenen Buch als Gastgeber eines kreativen Teetrinkens in meinem damaligen Büro auftauche, hat mich gefreut, vor allem amüsiert und auch nachdenklich gemacht. Protokolliert ist im entsprechenden Kapitel unser durchaus facettenreicher Austausch über einen ehemaligen Osnabrücker Lateinlehrer des Ratsgymnasiums, der wegen seiner deutschnationalen und militaristischen Sprüche häufig im Zenit einer gemeinsamen Kritik stand.

Als 2008 Volkers sehr bewegender historischer Roman „Zahngold“ (es schildert die Geschichte des Sohnes eines Nazis, der sich aus dem Gold eines eingeschmolzenen Synagogen-Elements Goldzähne machen ließ, welche sein Nachfahre zurückverlangte) erschien, hatte ich selbst im Jahr zuvor meinen Erstlingsroman „Geplatzte Kragen“ veröffentlicht. Unzählige Tee-Tassen dürften zwischen Volker und mir zu beiden Büchern ausgetrunken worden sein. Bei Folgeveröffentlichungen von uns beiden setzte sich dieser kreative Trend fort – und Volker entpuppte sich als durchaus kritischer Autorenkollege, was durchaus nachdenklich machte und beeinflusste.

Wegweisende Werke

Im Folgejahr 2009 erschien Volkers „The Master’s Lot“, in dem er sich romanhaft mit dem gedanklichen Erbe des völkisch-elitär denkenden Lyrikers Stefan George auseinandersetzte. Zwischen 2011 bis 2016 veröffentlichte Volker, wie fast immer in unserem gemeinsam ins Auge gefassten Geest-Verlag, drei Lesebuch-Bände mit dem Titel „Fremde Zeit – Unsere Zeit“. Bis heute bilden die einzelnen, mit realem Hintergrund, aber dennoch fiktiv erzählten Geschichten eine wichtige Quelle, sobald man Lebensschicksalen von Menschen in der NS-Zeit nachgehen möchte.

Volker wäre nicht Volker, wenn er sich nicht auch sehr besorgt um die gemeinsame Gegenwart gekümmert hätte. Sein 2017, wiederum im Geest-Verlag, erschienener Roman „Alparslan. Eine politische Utopie“ erzählt die Geschichte eines jungen Mannes mit türkischem Migrationshintergrund, der sich sehr geschickt nationalsozialistische Ideen und Methoden aneignet und es danach bis zum neuen „Führer“ Deutschlands bringt. Es ist eine ziemlich gruselige Utopie, die mir gerade deshalb bis heute lesenswert erscheint.

Man mag mir verzeihen, dass ich es an dieser Stelle bei der Skizzierung der von mir mit besonderem Interesse gelesenen Werke belasse. Die ebenfalls erschienenen Bücher „Der tolle Christian“ von 2006 (erzählt wird über Christian von Braunschweig-Wolfenbüttel, im 17. Jahrhundert Feldherr der Welfen im Kampf gegen das Haus Habsburg), sowie „Mein herzliebster Bruder im Fleisch und in Christo! – Armada“ von 2014 über das spätmittelalterliche Massaker spanischer Soldaten im Geen erwähne ich gern der Vollständigkeit halber. „Geschichten vom Fluss – Der Haseraum in Wort und Bild“ bildete eine ebenfalls eindrucksvolle Aneinanderreihung einzelner Ereignisse und Personen, die 2020 erschien. Nicht minder wichtig bleiben die Auszeichnungen, die Volker für seine oft wegweisenden Werke erhielt: 2002 den Marion-Samuel-Preis von 2002, den Kulturförderpreis des Landschaftsverbandes Osnabrücker Land sowie die Ehrengabe der Stadt Georgsmarienhütte von 2003, last, but not least die Bürgermedaille der Stadt Osnabrück, die ihm besonders viel bedeutete und 2016 verliehen worden ist.

Was bleibt

Volker Issmer, der gesundheitsbedingt schon verhältnismäßig früh seinen Beruf als Lehrer aufgeben musste, hat vor allem in der Zeit danach für die Nachwelt, trotz gesundheitlicher Beeinträchtigungen, große Fußstapfen hinterlassen. Falls es bei Sterbefällen, was zweifelhaft ist, überhaupt so etwas wie einen Trost für die Nachfahren gibt, dann sind es jene Spuren. Auch in Zukunft wird ein Griff ins Buchregal hilfreich sein, sobald man sich mit jenen Themen befassen möchte, die Volker jahrzehntelang umgetrieben haben. Und seinen Rat, seine kritischen Bemerkungen, nicht zuletzt seine wichtigen Quellen- und Themenhinweise werde ich sehr vermissen.